75年,我国科技取得了这些成就

新中国成立到“文革”结束前的科学技术(1949-1977年)

1949年10月1日,中华人民共和国成立。当时,全国的科研人员不足50,000人。

1949年1月1日,中国科学院诞生,同时成立了中华全国自然科学工作者协会和中华全国科普协会两大科技团体;1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,把“努力发展自然科学,以服务于工业、农业和国防的建设,奖励科学的发现和发明,普及科学知识”写入其中。

1950-1952年,政务院出台了《保障发明权与专利条例》。新中国的成立,吸引了大批的留學科技人员回国。“燕园虽好,非久留之地,归去来兮”,以华罗庚、李四光、钱学森、钱三强等为代表的留学人员回来了。他们引进和带来了西方科学,继承了东方文化,开始了新中国科技从筚路蓝缕走向强盛之旅。同时,国家选派了8310人赴苏联学习。这些留学生,无疑为新中国建设提供强大的科技支撑,很多人成为中国科技发展的中流砥柱。

1954年,政务院颁发《有关生产发明、技术改造和合理化建议的奖励条例》),1955年成立中国科学院学部。

1956年,是新中国科学技术发展史上具有重要意义的一年。毛泽东提出“向科学进军”的号召。新中国的第一个科技规划--《1956年-1967年科学技术远景规划》出台。经过新中国成立以来7年的发展,全国科硏机构达381个,研究人员19603人,全国自然科学工作者联合会已建立35个分会,科普协会建立了4.6万个科普基层组织,会员达102万。同年,国家科学规划委员会、国家技术委员会、中科院科学奖金评审委员会、国防部第五研究院正式成立,“两弹一星”研究开始起步。年底,相继有3000留学人员回国。

1957年,中国运载火箭研究院成立,中国人开始“问天”。1958年,是中国的大跃进之年。在党的八大二次会议上,毛泽东明确提出:“我们也要搞人造卫星。”同年,机构调整,成立国家科学技术委员会、中国科学技术协会成立。1959年,0029工程正式启动,在酒泉的弱水河边开始了火箭发射基地的建设。1960年开始,严重的自然灾害导致国家财政困难,但当年科技投入占财政收入和GDP的比例分别为5.25%和2.24%,是迄今为止最高的。

1961年7月,“科学十四条”出台,是对1949年以来关于科学工作和知识分子政策方面的一次总结,起了扭转极“左”影响的重要作用,被邓小平称为“科学工作的宪法”。1962年3月召开的广州会议上,周恩来发表《论知识分子问题》的讲话,纠正了1957年反右派运动扩大化以后知识分子问题上出现的“左”的错误认识,恢复了“知识分子是工人阶级的一部分”的结论。国务院副总理陈毅也在会上宣布给广大知识分子“脱帽加冕”。1963年,国务院颁布《发明奖条例》,毛泽东主席亲自题写了“发明证书”四字。由于中苏关系破裂的影响,我国科技和工业建设严重受挫。为此,国家制定了《1963—1972年科学技术发展规划》,确定了“自力更生,迎头赶上”的指导方针,提出了“科学技术现代化是实现农业、工业、国防和科学技术现代化的关键”的观点。

1966-1976年10年文革间,“四人帮”以科研机构整顿、并批判爱因斯坦的“相对论”为由,取消了国家科委、中国科协机构,只保留中国科学院;不少科学家被迫害,仅中科院京区就有27位科学家被迫害致死,30万人下放,中国的科技事业受到重创。

从取得的科技成就来看,1949年到1976年这27年间,中国科技工作者在极度艰难的情况下,奋发图强,在西方国家的封锁中,辟出一条新路,取得了“两弹一星”为代表的众多科技成就。在工程技术方面,1957年,我国研制成功第一台初轧(钢)机,第一座长江大桥——武汉长江大桥建成;1958年,我国第一台电子管计算机试制成功(内存2KB,每秒运算1万次);1959年半导体三极管、二极管研制成功;1104大型通用计算机研制成功,李四光等人提出“陆相生油”理论,大庆油田生产出油;1960年第一台100兆瓦汽轮机研制成功;1961年,我国第一台自主研制的一万二千吨水压机成功面世;1963年,我国首例断指再植取得成功;1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功;1969年,我国自行设计的南京长江大桥通车,我国第一颗氢弹爆炸成功;1970年4月,我国成功发射了第一颗人造卫星;1971年9月,发射了第一枚远程火箭;1973年10月,袁隆平研究小组成功完成三系杂交水稻配套并随向全国推广种植。

在基础研究方面,取得的可圈可点的成果有:“典型域上的多元复变函数论”“示性类及示嵌类的研究”“工程控制论”“反西格玛负超子”;特别是1965年完成的“人工合成牛胰岛素”,1966年陈景润成功证明“哥德巴赫猜想(1+2)”,被称之为陈氏定理,在国际学术界产生了很大影响。

在科普方面,1949年11月文化部设立了科普局;1953年成立“中华全国科普协会”。1958年“中华全国自然科学工作者协会”与“中华全国科普协会”合并,成立中国科协,科学普及成为中国科协的主要职能和任务之一。值得称颂的是,20世纪50、60年代,对原子能科学、新法接生、农业科学、饮水健康等知识的普及,大大提高了公众的健康水平、促进生产力的发展。

文革结束前,我国科技事业取得的进步,其特点可以概括为:科学技术为国防国家安全和社会发展服务,充分发挥了社会主义集中办大事的特点,科技人员在逆境中拼搏,忘我奋斗。虽然在大跃进时期热情大于理性,浮夸风盛行,但很快得以纠正,逐步发展。

被誉为“中国氢弹之父”的于敏院士在总结自己的一生时曾写下诗句:“忆昔峥嵘岁月稠,朋辈同心方案求,亲历新旧两时代,愿将一生献宏谋;身为一叶无轻重,众志成城镇贼酋,喜看中华振兴日,百家争鸣竞风流。”

改革开放后的科学技术事业(1978-2023年)

“文革”结束后,1978年3月18日,中央召开了具有重要历史意义的“全国科学大会”。邓小平在大会提出“科学技术是第一生产力”“四个现代化,关键是科学技术现代化”等论断。同时,中央组织制定了《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要》,纲要中提出了“全面安排,突出重点”的指导方针。

这是拨乱反正的年代,是开始改革开放的年代。当时国家极度贫弱,贫困人口达2.5亿,占人口总量的1/4。

改革首先体现在政策的制定上。为促进国家科技进步,1978年国家修订《中华人民共和国发明奖励条例》;1979年出台了《中华人民共和国自然科学奖励条例》;1980年中科院增选了233位学部委员;1981年4月国家出台了《科学技术干部管理工作试行条例》;1984年3月出台《中华人民共和国专利法》,4月出台《中华人民共和国科学技术进步奖条例》;1985年出台《科技体制改革的决定》;1986年颁布《1986—2000年科学技术发展规划》,规划中提出了“面向、依靠”的科技方针;同年开始实施“863计划”;1987年6月颁布《中华人民共和国技术合同法》;1988年12月《国务院关于深化科技体制改革若干问题决定》出台,同时颁布了《中华人民共和国标准化法》;1989年12月颁布《中华人民共和国环境保护法》,1990年《中华人民共和国著作权法》颁布,1991年发布了《1991—2000年科学技术发展十年规划和“八五”计划纲要》;1993年出台了《中华人民共和国科学技术进步法》,同时再次进行科技体制改革。同年10月,中国科学院学部委员的称谓改为“院士”;1994年中国工程院成立;1995年中共中央国务院召开全国科学技术大会,提出了全面实施“科教兴国”的战略和“面向、依靠、攀高峰”的指导方针,颁布《全国科技发展“九五”计划和到2010年远景目标纲要》。

为推动科技成果转化,1996年《中华人民共和国科技成果转化法》颁布。1999年5月,《国家科学技术奖励条例》颁布,在原有国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖的基础上设立了国家最高科学技术奖,形成了五大奖项的格局;10月修订颁布了《中华人民共和国合同法》,将技术合同纳入第十八章;11月原国家有色工业局等10个单位所属的242个科研机构进行企业化转制。

2000年,科技部提出“人才、技术、标准”战略。2002年颁发《中华人民共和国科学技术普及法》。2006年召开了全国科学技术大会,接着国务院颁布《国家中长期科学技术发展规划纲要(2006—2020年)》,提出自主创新战略和建设创新型国家的基本目标以及“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技指导方针。规划中提出了创新型国家基本目标:科技对经济的贡献率60%以上;对外技术依存度小于30%;发明专利和论文数位于世界前五位。

2007年10月,黨的十七大进一步明确建设创新型国家的战略目标,同年发布了重新修订的《中华人民共和国科学技术进步法》。2009年10月1日发布了重新修订的《中华人民共和国专利法》(共76条)。2010年发布《国家知识产权战略纲要》;2012年党的十八大提出了实施“创新驱动”战略;2015年10月1日,新修订的《中华人民共和国科技成果转化法》实施,规定中大幅提高科技成果发明人的奖励、报酬比例,加强科研人员面向市场开展研发和转化成果的动力;2016年5月30日——6月3日召开了全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协代表大会。2017年,党的十九大规划了建设世界科技强国和社会主义现代化强国目标的蓝图,并提出了实现两个一百年的目标。习近平总书记在报告中指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。其目标是在2035年,使我国成为世界科学中心,打造成世界创新高地。

与此同时,对从20世纪80年代陆续设立的国家科技计划进行了重大改革。1982年开始实施的国家攻关计划(后改为科技支撑计划)、1986年设立的863计划(高科技)、1986年2月批准设立的国家自然科学基金、1988年8月实施的国家火炬计划、1998年开始实施国家973计划、2006-2020年实施的国家重大科技专项等,在2017年重新优化整合,形成五大科技计划:国家自然科学基金、国家重大科技专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、基地和人才专项。

在国际科技合作方面,力度和深度不断加大。目前与154个国家和地区建立了科技合作关系,1000多个国际组织建立了交流与合作关系,签订了104个政府间科技合作协定。中国积极参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划、平方公里阵列射电望远镜(SKA)、深海大洋钻探计划、国际对地观察、人类基因组等国际大科学工程和大科学计划。科技部认定的国合基地数量已经达到了493个,其中国际创新园区共有25个(如在莫斯科建立的中俄科技园),国际研究中心多达100多个,技术转移中心30多家,科技合作示范基地300多家。特别是中国政府于2015年3月正式发布了“一带一路”建设的顶层设计《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。通过利用“一带一路”倡议优势,积极拓展更广阔的科技合作途径,促进自主创新能力的提升。

随着科技体制改革的深入,我国科研人力资源的增多和科研经费投入的加大,重大科技成就不断涌现。为推动基础研究,我国建造了北京正负电子对撞机(1984年10月动工)、合肥同步辐射加速器、兰州重离子加速器、500米口径球面射电望远镜(天眼)等大科学装置,通过这些设施取得了一系列重大科技成果。2016年8月墨子号量子科学实验卫星成功发射升空。2017年6月15日,中国量子学实验卫星“墨子号”迎来了第一项重大成果,率先成功实现“千公里级”的星地双向量子纠缠分发,打破了此前国际上保持多年的“百公里级”纪录。

在航天技术方面,成就令世界瞩目。1992年我国开始实施中国载人航天工程(简称921工程),从1999年的神舟一号试飞,到2003年10月杨利伟乘坐神舟五号遨游太空实现中华民族的飞天梦想,再到2021年神舟12号承载3名航天员入驻中国空间站3个月并成功返回,无不展示我国航天技术的成熟与巨大进步。同时我国向深空探测迈出了坚实的步履:2004年2月13日我国公布首次探月计划——嫦娥计划,该计划分“绕、落、回”三个发展阶段。

2007年9月第一颗绕月卫星发射,2013年12月嫦娥二号成功升空,当月14日成功软着陆于月球雨海西北部;2020年嫦娥五号携带探测器在月球着陆,实现月面巡视、月夜生存等突破,并带回了月球土壤。与此同时,2020年夏季,我国火星探测器“天问一号”发射成功,飞向离地球约1.93亿公里的火星。此前人类总共有15次火星着陆任务,有7次失败。2021年,我国火星车“祝融号”成功降落在火星表面。中国航天技术的发展,对人类深化关于地球和宇宙的认识,在太空进行多项科学实验具有重要意义。

在巨型计算机方面,我国从跟跑实现了领跑。1983年12月,中国第一台每秒钟运算1亿次以上的“银河”巨型计算机,由国防科技大学计算机研究所研制成功。1996年,神威Ⅰ号达到每秒3820亿次,运算速度首次领先世界。接着,2010年国防科学技术大学的“天河一号”以持续计算速度每秒3.39亿亿次浮点运算的优异性能,在全球超级计算机中排行第一;2017年6月“神威·太湖之光”以每秒9.3亿亿次的浮点运算速度荣登全球超级计算机500强榜首;其后的“天河三号”原型机采用全自主创新,自主飞腾CPU,自主天河高速互联通信,自主麒麟操作系统。浮点计算处理能力将达到10的18次方,是“天河一号”的200倍,存储规模是‘天河一号的100倍。

北斗导航系统研制成功使中国通信更加安全快捷。2000年,我国建成了北斗导航试验系统,使我国成为继美、俄之后第三个拥有自主卫星导航系统的国家。紧接着,建成的北斗二号性能稳中有升,定位精度由10米提升至6米,在2012年12月正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。2018年1月12日,我国在西昌成功发射第二十六、二十七颗北斗导航卫星,标志着北斗三号导航系统组网成功,其定位精度为2.5至5米。2020年7月31日,习近平总书记在人民大会堂庄严宣布:北斗三号全球卫星导航系统正式开通,这标志着北斗事业进入到全球服务新时代。目前,我国已建成世界一流的全球导航系统,实现“天上好用,地上用好”的目标。

中国在航空技术、船舰与深海探测方面也取得了重大突破。歼10飞机、歼20战斗机已经列装部队。中国研制的空中预警机创造了世界预警机发展史上的9个第一,突破了100余项关键技术。2012年9月25日,“遼宁舰”在中国船舶重工集团公司大连造船厂正式交付海军。2017年4月,中国首艘自主建造的新航母----第二艘航母001A型航空母舰下水。

20世纪70年代我国开始建造第一座核电站----秦山核电站,装机容量30万千瓦。近几年内中国开建8个核电站(6个地方),16台核电机组,装机容量在1000万千瓦以上。目前我国核电占比是1.18%,在全球占到16%。2020年中国核电运行装机容量基本达到4000万千瓦,在建1800万千瓦。

我国高速铁路的发展改变了交通面貌,目前时速可达300公里以上。截至2020年底,高速铁路运营里程达3.79万公里,居世界第一。我国也是造桥高手,在目前世界最长的10座跨海大桥中,中国占了五座,其中港珠澳大桥位居魁首,全长55公里,连接香港、珠海、澳门,主体工程“海中桥隧”长35.578公里,海底隧道长约6.75公里,设计寿命为120年,能够抵抗8级地震、16级台风;连接贵州省和云南省重要交通要道的北盘江大桥,全长1300多米,桥面至江面距离565.4米,为目前世界第一高桥。

袁隆平领导的研究团队于1995年成功地突破了两系杂交稻的技术瓶颈,取得了良好的增产效果。1997年,其提出了“杂交水稻超高产育种”的技术路线,在他的率领下,先后实现了超级稻亩产700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤、1100公斤的目标,正在向更高的目标进发。同时近年来我国在“耐盐碱水稻”(俗称“海水稻”)的研究取得了重大突破。中国在15亿亩盐碱地中可用来种植海水稻的有2亿多亩,按照未来亩产200-300公斤计算,可增产粮食数百亿公斤,多养活约2亿人。

在科学技术普及方面,一是加强了科普理论研究;二是加强科学知识、科学精神和科学方法的普及。从20世纪90年代起,中国科协开展了“公众科学素养及对科学技术的态度”的抽样调查。并根据出现的新知识、新现象进行知识普及,全国各地的大中城市相继建立了科技场馆,2002年6月,《中华人民共和国科学技术普及法》颁布实施。当前,我国科普工作搞得绘声绘色:全国科技活动周,科普宣传日、夏令营以及国际性纪念年、周、日等活动,提高了公众的科学素养。公众具有科学素养的比例从1992年的0.3%提升到2020年的10.56%。2020年中国网民关注的科普主题搜索指数排名前列的为:新冠疫情防疫科普、应急科普、健康与医疗、信息科技和航空航天等。

此外,我国大力推动科技与文化的融合创新。20世纪90年代末,我国立项“夏商周断代工程”,由国家科委、科学院、社科院、国家文物局等七个单位组成专家组,项目涉及历史学、考古学、天文学、科技测年等学科,直接参与专家学者达200人。

2000年11月完成并公布了《夏商周年表》,该表明确夏朝约开始于公元前2070年,夏商分界大约在公元前1600年,盘庚迁都约在公元前1300年,商周分界(武王伐纣年)定为前1121年(提前了280年左右)。继“夏商周断代工程”之后,又实施了“中华文明探源工程”,实证了中华大地5000年文明。研究表明,距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了文明阶段。

2023年,我国科技更是进入了一个新的阶段。

约20亿年前,一颗比太阳重20多倍的“超级太阳”燃烧完其核聚变燃料,瞬间坍缩引发巨大的爆炸火球,发出了一个持续几百秒的巨大“宇宙烟花”——伽马射线暴。火球与星际物质碰撞产生的大量万亿电子伏特高能伽马光子穿过茫茫宇宙,径直飞向地球,6万多个伽马光子被我国高海拔宇宙线观测站“拉索”收集到。“拉索”首次完整记录迄今最亮伽马暴的万亿电子伏特伽马射线爆发全过程。

引力波是宇宙中加速运动的有质量物体扰动周围时空而产生的时空涟漪,携带着宇宙的奥秘。美国、欧洲、澳大利亚科研团队已分别开展了约20年的纳赫兹引力波搜寻,我国研究团队利用“中国天眼”的优良性能,探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据,使我国纳赫兹引力波探测和研究同步达到世界领先水平。

脑机接口技术是一种变革性的人机交互技术,其作用机制是绕过外周神经和肌肉,直接在大脑与外部设备之间建立一种全新的通信与控制通道。它具有监测、替代、改善/恢复受损或有障礙的自然中枢神经系统输出输入的功效。2023年5月,全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功,该试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂,并实现了动物对机械臂的主动控制,标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。

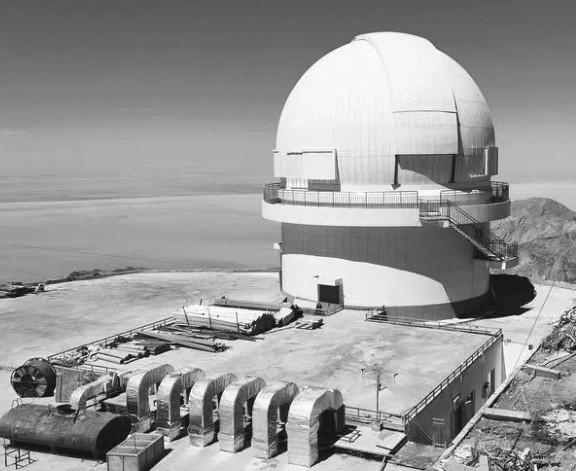

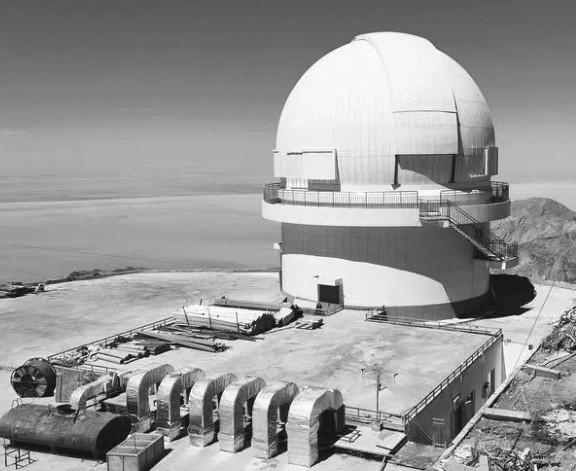

墨子巡天望远镜是大视场光学成像望远镜,建于青海省海西州冷湖天文观测基地。墨子巡天望远镜口径2.5米,采用国际先进的主焦光学系统设计和主镜主动光学矫正技术,可实现3度视场范围内均匀高像质和极低像场畸变成像,配备7.65亿像素大靶面主焦相机,具备大视场、高像质、宽波段的特点。9月,其正式启用,并成功发布仙女座星系图片。

朱雀二号是全球首枚成功入轨飞行的液氧甲烷火箭,标志着我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。7月,朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空,火箭进入预定轨道,试验任务取得圆满成功。箭体直径3.35米,全箭高度49.5米,起飞重量219吨,起飞推力268吨。整流罩最大直径3.35米,全长8.237米。

2023年12月,中国锦屏地下实验室二期极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施(简称“锦屏大设施”)土建公用工程完工,具备实验条件。这标志着世界最深、最大的极深地下实验室正式投入运行。锦屏大设施是国内第一个极深地下实验室基础设施建设项目,也是国际上最大规模建设具有极低辐射本底的综合实验设施。

11月,由自然资源部组织的中国第四十次南极考察队,开启为期5个多月的科考征程。依托“雪龙”号、“雪龙2”号、昆仑站、中山站、长城站等开展相关综合调查监测,考察队重点开展三项工作:建设新的科考站、围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈开展调查和积极开展国际合作。

在动辄以亿年为计量单位的浩瀚宇宙,载人航天三十余载或许只是弹指之间,却把一个文明古国对科学探索的崭新高度标注在了无垠苍穹。2023年,中国空间站进入应用与发展阶段,中国空间站全貌高清图像首次公布,“夜空中最亮的星”让曾经的遥不可及变得近在眼前。

1981年,诺贝尔奖获得者理查德·费曼提出量子计算机构想,通过特定算法产生超越传统计算机的算力,解决重大经济社会问题。2023年,我国科研团队成功构建255个光子的量子计算原型机“九章三号”,再度刷新光量子信息技术世界纪录,求解高斯玻色取样数学问题比当时最快的超级计算机快1亿亿倍。

今天的中国科技,已步入了从跟踪为主转向跟踪和并跑、领跑并存的新阶段,处于从量的积累向质的飞跃、从点的突破向系统能力提升的新时期。展望未来,中国科技在自立自强、打造全球创新高地中必将敲响新的黄钟大吕!