地理过程知识教学:内涵、模型构建与实践*

付 星 李小妹

(1. 陕西师范大学 地理科学与旅游学院, 陕西 西安 710119; 2. 邢台市第一中学, 河北 邢台 054000)

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出,学生要对给定的地理事象结合时空变化,对其发生、发展进行分析,给出地域性解释,[1]体现了高中地理课程标准对地理过程知识教学的重视。地理过程是地理事物与现象随时间推移呈现出的动态变化过程。地理过程知识是反映地理事象在这种“时间断面”上动态演化的概念、基本事实、原理和规律等的知识。[2]地理过程知识既是高中地理知识体系中的重点,又因其抽象复杂的特性成为高中地理教学的难点。地理过程知识教学的核心任务是引导学生理解地理过程的发生发展过程,领悟地理过程发展演变的内在机制,探究地理过程间的关系,达到对地理过程知识的深层理解,并合理运用所学解释新情境中地理过程。[3][4]但目前大多学生对地理过程知识的学习停留在浅层学习。深度学习属于高级认知技能的范畴,如分析、综合和评价,[5][6]其要求学生能动地参与、进行深度体验并获得全面发展的有效学习,培养高阶认知能力与高阶思维。它要求学生不仅要掌握学科核心知识,还要把握学科本质和思想方法,能对知识进行迁移和灵活应用。[7]因此,本文借助深度学习理念,开展高中地理过程知识教学,培养学生的高阶认知,锻炼学生的思维能力,落实地理学科核心素养的培育。

一、地理过程知识深度学习的模型构建

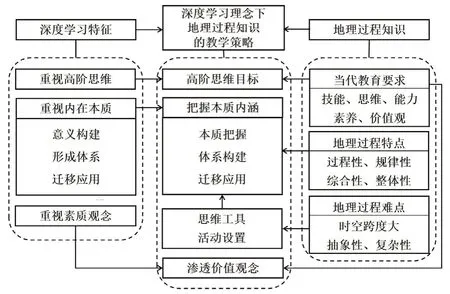

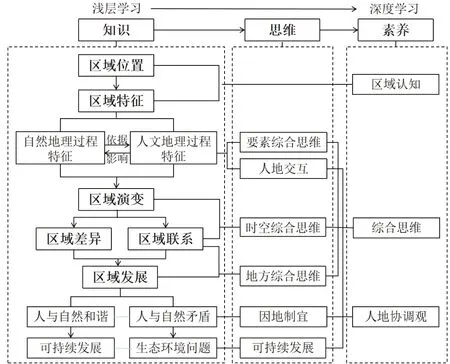

地理过程知识时空跨度较大,具有复杂性,不同的地理过程知识涉及不同的时空尺度,[8]在教学过程中应达到的教学目标也不同。因此,深度学习理念可与地理过程知识教学相结合,两者在高阶思维目标、把握本质内涵、思维工具、活动设置、渗透价值观念方面具有共性(见图1)。深度学习理念可以促进地理过程知识的学习,合理的教学策略与方法可以加深学生对地理过程知识的深度理解。

图1 深度学习理念与地理过程知识教学融合模型

二、地理过程知识的本质凝练及整合

1.自然地理过程知识的整合

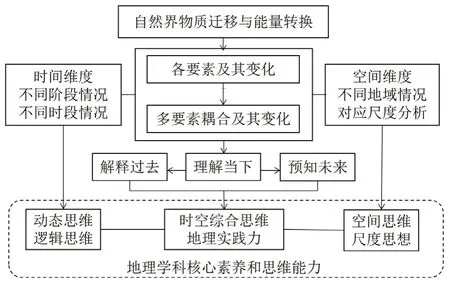

高中自然地理模块的主线是自然界的物质循环与能量交换。太阳影响着地球环境,太阳辐射和地球运动过程作为外力作用可引起地球上大气圈、水圈和生物圈的变化;地球内力作用则是塑造地表形态的主要力量。水圈、大气圈、生物圈和岩石圈相互作用、相互渗透、联系密切,形成了一个整体,共同塑造自然地理环境。因此,自然地理过程不仅是地表环境变化的过程,还是物质迁移与能量转换的过程。自然地理过程探讨的是各要素和区域综合不断形成、发展、消亡的动态变化过程,分析的是其演变的内在机制和外部条件,重视对不同时空尺度和地理事象的理解,关注其影响因素以及对其他地理事物或现象的影响。[9]因此,在教学过程中,教师应引导学生先从物质、能量的转换入手,明确不同时段、不同地域、不同尺度下物质与能量、要素与整体之间的联系、变化的情况以及呈现出的特征,分析其内外因,从而有效解释过去、理解当下并预知未来,帮助学生建立时空综合思维(见图2)。

图2 自然地理过程知识的本质

2.人文地理过程知识的整合

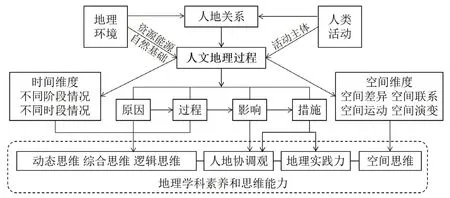

人文地理过程的主体是人,关注的是随着人类活动的发展、随时间的推移演变产生的空间分布、空间关系和空间格局等的变化。[10]某一阶段的人文地理过程往往较稳定,根据对其分析可厘清该过程的特征、可判断出各要素条件对该过程的影响,从而推测出人文地理过程发展的趋势。因此,在人文地理过程的教学中,教师可以从某一稳定阶段入手,分析随着人文地理过程发展导致的空间分布与格局等方面的变化,进而分析出促进人文地理过程发生发展的因素与条件。但人文地理过程的学习不能仅停留在厘清成因及不同时空维度上的过程演变,其落脚点应在对趋势的预测与对影响的分析,以有效的措施发挥有利条件、缓解不利影响,从而实现社会经济良好发展和生态可持续发展。在该过程中,教师可以有效培养学生的动态思维、综合思维、逻辑思维、空间思维、人地协调观、地理实践力等多种地理学科素养和思维能力(见图3)。

图3 人文地理过程知识思路

3.区域地理过程知识的整合

区域地理以区域可持续发展为主干,以认识区域地理条件、区域特点、区域发展方向、区域发展问题、区域发展对策和实现区域可持续发展为线索组织教学内容。熟悉特定区域各类要素特点及要素间关联,分析区域各类活动的时空演变过程以及理解不同地方的差异、联系与发展,可以帮助学生更好地认识区域,为区域发展出谋划策,培养学生的区域认知和综合思维。同时,学生充分理解区域特点与发展路径,有助于其树立因地制宜和人地和谐发展的区域发展观,实现区域地理过程知识的深度学习(见图4)。

图4 区域地理过程知识的深度学习整合

三、地理过程知识教学的实施路径

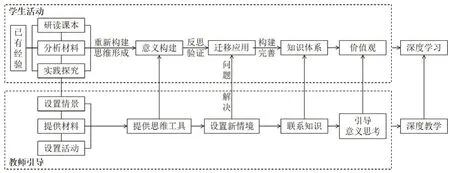

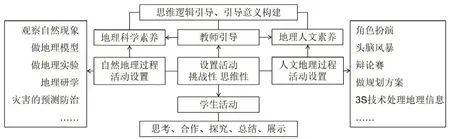

基于深度学习理念的地理过程知识教学,主要从“高阶目标的确定”“地理过程知识的深度构建”“帮助学生进行深度学习的工具与方法”“地理价值观的渗透”四个方面展开(见图5)。

图5 基于深度学习的高中地理过程知识教学模式

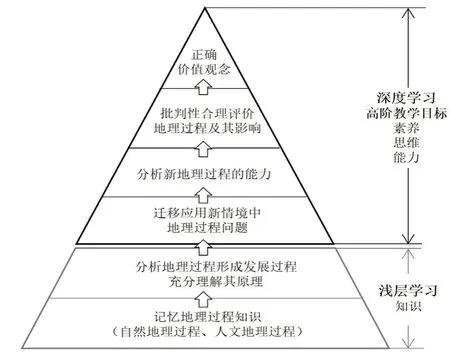

1.确定高阶目标,指向地理核心素养

为实现对地理过程知识的深度学习,教师在设计教学目标时,需要注重对学生高阶思维的培养。根据布鲁姆目标分类理论,低级思维包含记忆和理解,高阶思维包含应用、分析、评价和创造。发展高阶思维要从形象的知识升华到抽象的能力与思维,其发生在较高水平的认知层次,体现的是高层次的能力与思维,如创新能力、决策能力、系统思维和批判性思维等。教师在设计高阶教学目标时,以“人地协调观”作为地理课程的出发点与落脚点,将“综合思维”和“区域认知”作为基本思想方法,“地理实践力”作为一种有效学习的方式。教师还需要综合考虑课程学习的内容要求和学业要求、教材中知识单元之间的联系和该知识单元的特征,学生的认知情况和生活经验情况以及具体的教学环境,以设计具有针对性的、个性化的、有深度的地理课堂教学目标(见图6)。

图6 地理过程知识的高阶目标的设计逻辑

2.剖析地理过程知识,推进地理深度思维

理解地理过程的发展演变、揭示其运动规律、预测其发展趋势的能力是地理学习中重要的能力。学会分析地理过程不仅可以帮助学生更好地发展其分析、想象、总结归纳与简单预测的能力,还有利于培养学生的形象思维能力、激活学生的创新思维。

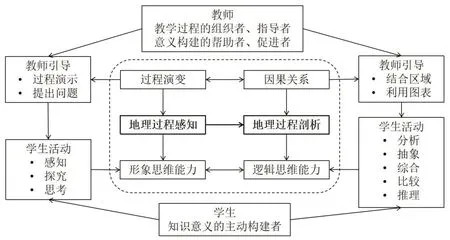

(1)抓住特点剖析因果,促进地理过程知识本质把握

地理过程的演变和因果关系总是相融合的,对地理过程本质的把握,既要正确感知过程的发生发展,又要深刻剖析地理过程发生的因果关系。学生需要在脑海中形成具体的地理形象及其发生发展过程,并对其进行抽象、概括,将抽象的地理概念和地理过程原理与地理过程现象相对应,对地理过程的演变进行推理,对其产生的影响进行预测。针对地理过程的特点分析,教师需把握不同类型地理过程的特点,可以通过创设真实情境,对地理过程进行演示让学生去探究去感知,在头脑中形成真实具体的地理形象。教师可结合具体的区域,引导学生对地理过程进行分析、抽象、综合、推理,并可提供不同的地理过程,让学生去比较分析,发现区别和总结规律,对地理过程的本质进行深度把握(见图7)。教师在课堂中主要起引导、组织的作用,帮助学生实现意义构建。

图7 地理过程本质把握的设计逻辑

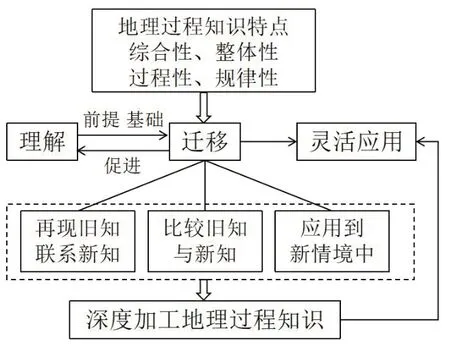

(2)地理过程知识迁移应用,促进学生实践创新思维

地理知识的迁移是指将原有的知识与经验运用到新的问题与情境之中。它既是一种举一反三、灵活运用知识的能力,反映了学生对所具有的知识经验的理解和掌握程度,同时又是一种帮助学生实现深度学习的方式。通过将已有知识经验迁移到新知识,将知识规律迁移到实际生活情境中实践应用等方式,可以帮助学生在新旧知识间建立联系并形成体系,帮助学生真正地将知识内化,实现对地理过程知识的深度学习。因此,在学习新地理过程知识前,教师可适当再现与新授知识联系紧密的已有地理过程知识,促进学生对地理过程知识的迁移。同时,许多地理过程的发展演变具有共性,教师可以引导学生比较已有地理过程知识与新知识之间的相似之处,帮助学生更深入地理解新地理过程知识,提高学生的思考分辨能力(见图8)。

图8 地理过程知识的迁移

(3)厘清结构,促进地理过程知识体系的深度构建

每个地理过程知识背后都是一个复杂庞大的知识系统。实施地理过程知识教学时,教师要引导学生在地理过程之间建立联系,将零散的知识系统化,使学生能够从地理视角对地理过程知识的原因、具体过程、结果等方面进行深入分析,培养学生的高阶思维。学生在学习时主动分析知识点间的因果关系,将这些知识点进行关联,并通过绘制思维导图、关系图等梳理知识的内在逻辑,更好地在新旧知识间建立联系、促进深度理解。

3.以生为本,引导学生深度体验

深度学习理论也强调了协作探究应渗透于教学的各个阶段。教师借助多种教学资源设置多种多样的活动,让学生置身于真实环境与情境之中,还原地理过程知识的“过程”,让学生去观察、思考、动手、感悟。教师通过设置层层深入的问题链,引导学生在活动中实践体验,探寻地理过程形成发展的完整过程、内在机制及规律,一步一步引导学生实现意义构建。通过深度体验、探索地理过程知识的现象、过程、响应之间的关系,学生能真正地理解地理过程知识的内在机制,提升综合分析问题、解决问题的能力。

4.渗透学科价值观,树立正确地理观念

根据布鲁姆的目标分类理论,对信息或观念进行评价属于深度学习层级。而如何公正地、客观地、合理地作出评价,需要评价者自身具有正确的价值观引导。深度学习强调对价值的思考与评判,要求教师引导学生有根据地、理性地正确看待地理事物与现象,从而帮助学生形成正确的价值观。高中地理体系中不同类型地理过程侧重渗透的思想、价值观和侧重培养的素养类型不同(见图9)。在自然地理过程的学习中,需渗透的是地理科学意识和地理科学精神。地理科学意识指对地理科学的认识与觉悟程度,包含因地制宜观、空间观等地理观点和地理科学技术观。地理科学精神指对地理科学的兴趣、动机、态度和情感,包含求实、批判、合作、创新等精神。[11]注重对学生地理科学意识和地理科学精神的培养,能够为自然地理过程知识的深度学习、地理学科素养的提升起到引领作用。在人文地理过程的学习中,需渗透的是全球意识、家国情怀、环境责任、人地协调观、“人口道德”意识、地理美等人文精神。此过程可实现学生对自然、他人、社会、自己及其相互之间关系趋于完美的向往与追求,从而有效培养学生的地理人文素养。[12]

图9 高中地理过程知识培养的素养与涉及的价值观

教师可以选用合适的教学素材,引导学生解读地理过程,并在解决问题的过程中塑造学生的价值观。由于价值观比较抽象,加上很多价值观在知识教学中体现得不是很明确,学生自己体会起来具有一定难度,使得价值教育的效果不明显。教师可以将地理过程知识涉及的价值观用多种方式明确地呈现出来,帮助学生进行深度感悟(见图10)。

图10 地理过程知识的活动设置