蜂窝尺度下济南市主城区多等级公园绿地可达性时空演变和影响因素分析

佘丽敏 张艳艳 李晓建 肖华斌

(1.山东建筑大学建筑城规学院,济南 250101;2.山东建筑大学设计集团有限公司,济南 250101)

以济南市主城区为研究区域,以边长300 m的六边形聚合居住区为研究单元,采用多级半径的高斯两步移动搜索法,分析2010年和2021年不同级别公园绿地步行可达性和综合可达性的时空特征,并利用地理探测器探寻公园绿地可达性空间分异的影响因素。结果表明:(1)2010–2021年济南市主城区三个等级公园绿地的可达性均值都得到了提升,且可达性均值和提升幅度Ⅰ级>Ⅱ级>Ⅲ级,Ⅰ级公园绿地可达性空间格局在原来“核心—组团”的基础上增加了“带状”布局,Ⅱ级和Ⅲ级公园绿地可达性分别表现为“组团状”和“散点状”布局;(2)济南市主城区公园绿地综合可达性平均值提高,济南市主城区步行15 min以内能到达公园绿地的居民比重由2010年的42.94%提高到了59.53%,综合可达性空间格局及其演变呈现出与Ⅰ级公园绿地相似的特征,并在主城区东部出现与城市建设方向相一致的“组团扩散”现象;(3)公园绿地可达性的空间格局受“供给—连接—需求—社会经济”4个因素的综合影响,不同等级公园绿地可达性的影响因素趋同,但各因素的影响强度存在明显分异,影响强度的差异随着公园绿地等级的下降而增大。

公园绿地;可达性;时空演变;影响因素;高斯两步移动搜索法;地理探测器;济南市主城区

公园绿地作为城市公共服务的空间载体之一,是城市居民主要的休闲游憩场所,在减轻城市热岛效应、促进居民身心健康、减轻城市人的工作压力等方面发挥着极其重要的作用,公园绿地的建设和使用情况已经成为评价一座城市宜居水平的重要因素[1],国内现行的城市绿地系统规划一直将绿地率、绿化覆盖率、人均绿地面积等作为绿地评价的重要指标,而这些传统的指标均未对城市绿地的分布均匀度提出要求,不能反映实际的空间分布和使用情况,总量达标却局部“供不应求”或“供过于求”的现象普遍存在[2]。

可达性是深植于地理与规划中的概念[3],自20世纪50年代以来,可达性分析已被广泛应用于养老、教育和医疗等城市重要公共服务设施的空间布局研究。公园绿地可达性可以理解为居民到达公园绿地的相对难易程度,既可以衡量绿地服务居民的可能性或者潜力,又可以用于反映公园绿地的布局水平。近年来,城市公园绿地可达性研究成为学界热点,为优化城市公园绿地格局提供了重要依据。在可达性研究内容方面,主要有可达性评价[1,4-6]和可达性影响因素研究[7-8],其中,可达性评价研究逐渐与人口老龄化[9-10]、供需耦合协调[11]、社会公平[12]、环境正义[13]等视角相结合。学者们多从主观和客观两个角度出发[14]研究可达性的影响因素,客观因素主要包括自然资源、公园绿地属性、需求属性、交通,以及社会经济5个方面的内容[7-8,15];主观因素主要包括人们对公园功能效益的认知、门票接受度、感知偏好、年龄、受教育程度等[14,16]。在可达性研究方法方面,可达性评价方法主要有缓冲区分析法、最小邻近距离法、费用加权距离法、网络分析法、引力模型法、两步移动搜索法等,其中由Luo[17]提出的两步移动搜索法,综合考虑供与需两个方面,从公共空间获得的机会累计值来衡量其可达性,结果表现形式直观且能更好地识别出可达性的高值和低值区域[2],衍生出的高斯函数改进模型更加符合居民的出行规律,是科学可行且可提高计算精确度的可达性度量方法。可达性影响因素分析方法主要有问卷调查法[16]、逐步回归法[7]、多元线性回归法[18]和地理探测器[8,19]等。可达性研究实证城市集中在北京[20]、上海[2,21]、广州[22]、深圳[1,3,5]等一线城市,以及武汉[23]、昆明[24]、济南[19]等省会城市。可达性研究的数据来源和基本研究单元方面,多基于人口/经济普查、统计年鉴等数据以街道办事处为基本尺度开展研究,少数学者利用时效性更好的大数据[2]将研究区域正方形格网化[4],消除了以往因为研究单元太大且不规则带来的研究误差,弥补了可达性研究尺度存在的局限性,同时更容易匹配公共服务设施布局的实际尺度。

综上,现有城市公园绿地的可达性评价研究取得了很多成果,但也存在一定的局限性。如少数学者尝试了高斯两步移动搜索法这一更先进的评价方法,但多以统一阈值进行综合可达性测算,未考虑不同等级公园绿地服务半径的差异性;将研究区域正方形格网化是一大进步,但格网形状的边界效应会带来样本偏差,正六边形由于在6个方向上到质心的距离相同,相较于正方形格网更适合进行空间分析,所以研究区域蜂窝化相较于正方形网格更加精确[2],而已有成果中以六边形聚合居住区作为基本单元的研究较少;现有研究多基于单一时间截面进行,忽略了时间异质性,鲜少分析城市建设过程中公园绿地的动态配置及其时空演变;最后,相比可达性评价研究,现有公园绿地可达性影响因素的分析明显不足,且较少将社会经济因素纳入其中并探讨各影响因素的交互作用。基于上述研究背景,文章尝试将研究区域蜂窝化,以六边形聚合居住区为基本研究单元,结合居住小区POI数据计算公园绿地的需求量,采用多级半径的高斯两步移动搜索法,分析济南市主城区2010年和2021年不同级别公园绿地步行可达性的时空差异,并通过构建“供给—连接—需求—社会经济”指标体系,利用地理探测器方法,在六边形研究单元内探寻单因子及各因子交互作用对不同等级公园绿地可达性空间分异的影响,以期为济南市公园绿地规划和建设提供建议,也为国内大城市公园绿地的可达性研究提供参考。

1 研究区域与研究数据

1.1 研究区域

济南市是山东省的省会,全市下辖10区2县,总面积10 244 km2,建成区面积839.7 km2,2021年常住人口933.6万人,户籍总人口816.6万人。济南市先后开展了多轮总体规划的编制与修订,规划对济南市主城区范围的划定逐步扩大。综合考虑济南市公园绿地的建设情况、数据的可获取性以及评价结果的科学性和指导性,本文采用2016年国务院批复的《济南市城市总体规划(2011–2020年)》中济南市主城区范围(图1)。具体来说,研究区域北邻黄河,南至济南绕城高速以及二环南高架路,东邻济南绕城高速东环线,西至玉符河,包括历下区、市中区和槐荫区的大部分行政区域以及天桥区和历城区的少部分行政区域,总面积710.83 km2,该区域人口分布密集且公共设施相对完善。

图1 研究区域示意图Fig.1 Schematic diagram of the research area

1.2 研究数据及其处理

(1)公园绿地数据。《城市绿地分类标准》(CJJ/T85–2017)将公园绿地定义为:向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教和应急避险等功能,有一定游憩和服务设施的绿地,包括综合公园、专类公园、社区公园,以及游园4类。结合济南市园林和林业绿化局官网公布的公园绿地名单,得到2010年与2021年济南市主城区城市公园绿地数量分别为41处和163处。具体来说,2010–2021年,济南市主城区综合公园由9处增加到14处,专类公园由3处增加到7处,社区公园由9处增加到34处,游园增加最多,由20处增加到109处(图2)。参考《济南15分钟社区生活圈规划》,将本次研究的163处公园绿地分为三级:Ⅰ级包含综合公园和专类公园;Ⅱ级是社区公园;Ⅲ级是游园。

图2 主城区城市公园绿地空间分布Fig.2 Spatial distribution of urban parks and green spaces in the main urban area

(2)居民点数据。人作为城市公园绿地可达性评价中的主体因素,其数据来源及空间单元尺度均会对可达性结果的准确性产生直接影响。参照百度地图兴趣点(Point Of Interest,POI)分类编码,在链家网爬取济南市主城区居住小区的POI点,包含小区的地址、名称、楼栋和房屋总数、建筑年代以及经纬度坐标,进行筛查清洗,坐标纠偏处理后得到2010年与2021年居住小区数量分别为2 129个、2 410个。根据换算公式(人口数=小区户数×平均每个家庭户的人口①根据济南市第六、七次全国人口普查公报中的数据得到济南市2010年、2021年的平均每个家庭户的人口分别为2.98、2.69。)计算每个居住小区的人口数。参考已有研究[2],本文通过在ArcGis10.8中创建边长300 m的六边形聚合居住区处理人口数据,将同一个六边形聚合居住区内的居住小区聚合于坐标重心作为需求点,最终得到研究范围内2010年与2021年聚合居住区分别为676个和825个(图3)。

图3 主城区聚合居住区Fig.3 Aggregated residential area in the main urban area

(3)其他数据。本文所需路网数据通过在OSM(Open Street Map)网站下载整理所得,影响因素研究涉及到的社会经济数据(房价数据、休闲娱乐餐饮购物设施和公共设施POI点数据)均通过网络爬取获得。

2 研究方法

2.1 高斯两步移动搜索法

由于高斯函数在接近搜索阈值时衰减较缓慢,更加符合居民的出行规律,高斯函数改进模型是科学可行且可提高计算精确度的可达性度量方法。本文按照公园绿地等级采用多级半径的高斯两步移动搜索法[2],首先以公园绿地供给点为中心,搜索阈值范围内的所有居民需求点,利用高斯函数对所得需求点的人口数量进行衰减计算并求和,最后供给点面积除以人口数量之和得到公园绿地的供需比即服务能力,见公式(1)。

式中,Sj表示公园绿地的面积;d0为搜索阈值;dkj表示需求点到公园绿地j的步行距离;Pk是搜索范围内居民点k的人口数量;G(dkj,d0)是高斯函数,见公式(2)。

然后,对于每一个居民点i,以i为中心搜索所有d0为阈值范围内的公园绿地j,同样利用高斯函数对每个公园绿地的供需比Rj进行衰减计算并求和,最终得到每个居民点i的可达性指数Ai,单位是m2/人。计算见公式(3)。

式中,Rj是阈值范围内公园绿地的供需比,dij是居民点i与公园绿地j之间的步行距离;Ai表示居民点i的公园绿地可达性指数,计算得到的Ai越大,则表明位置i的可达性越好。

在绿色出行和“济南市15 min社区生活圈”的政策倡导下,主要关注步行条件下公园绿地的可达性。在搜索阈值的选择上,主要从需求者对出行距离的实际承受意愿以及相关政策两个方面确定[25]。参考《济南15 min社区生活圈规划导则》对各项设施服务能力的要求,将Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级公园绿地的搜索半径分别设置为步行时间15 min、10 min和5 min,按照步行速度约为1.3 m/s,确定其搜索半径距离分别为1 200 m、800 m和400 m。

2.2 地理探测器

地理探测器是一种统计学方法,可以探测空间的分异性,并揭示其背后的驱动力机制[26],目前被广泛应用于地理学和生态学等研究领域。地理探测器既可以定量表达单因子的影响程度,又可以廓清各因子交互作用的决定力,本文尝试以六边形聚合居住区作为基本单元,利用地理探测器探析公园绿地可达性空间分异的单因子及因子交互作用的影响强度与特征。计算见公式(4)[26]。

式中,q表示影响因子的解释力;m为因变量或自变量的分层;ni和δi2分别为层i的样本量及方差;n和δ2分别是研究区整体的单元数和方差。q的取值范围为[0,1],q的值越大,表明自变量对因变量的影响力越强。

3 济南市主城区公园绿地可达性时空演变特征

3.1 不同等级公园绿地可达性

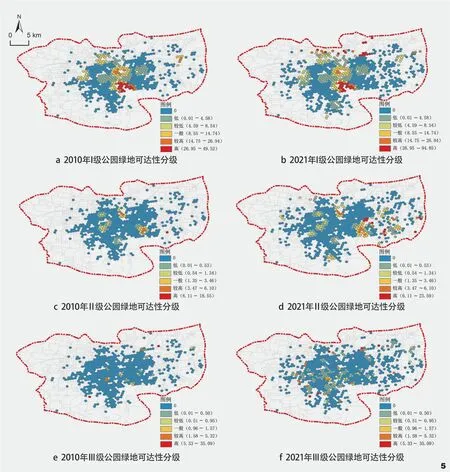

首先通过多级半径的高斯两步移动搜索法分别计算出济南市主城区各等级公园绿地在2010年和2021年的步行可达性,在ArcGis10.8中将计算出的可达性结果进行可视化处理,采用几何间隔法将各等级公园绿地的步行可达性进行分级,依次包含0、低、较低、一般、较高、高共6个等级,并对各等级公园绿地聚合居住区数量和居住人口数量的变化进行统计,据此分析其时空演变特征。

2010–2021年三个等级公园绿地的可达性均值都有所提升,其中提升最大的是Ⅰ级公园绿地,Ⅲ级提升最小,且2010年和2021年不同等级公园绿地可达性均值都表现出Ⅰ级>Ⅱ级>Ⅲ级的特征(图4)。三个等级公园绿地“0”可达性的聚合居住区数量占比和居住人口数量占比均下降,且Ⅲ级公园绿地下降幅度最大,分别为15.77%和16.86%,与此同时,Ⅲ级公园绿地“低”可达性的聚合居住区数量占比和居住人口数量占比分别增加12.86%和15.58%。

图4 2010年、2021年公园绿地可达性均值变化Fig.4 Changes in the average accessibility of park green spaces in 2010 and 2021

对各等级公园绿地的可达性结果进行可视化处理(图5)。2010年Ⅰ级公园绿地可达性具有较为明显的空间集聚特征,整体呈现出“核心—组团”的空间格局:旧城区有“一主(泉城公园和千佛山公园附近)”、“一次(趵突泉公园、环城公园和大明湖公园附近)”两个核心;“低”和“较低”可达性的聚合居住区以组团的形式分布在核心区的周边。2021年,“核心—组团”的空间格局依然存在,主城区北部新增沿黄河和华山湖公园分布的“带状”“高”和“较高”可达性聚合居住区,南部六里山和十六里河街道新增“低”可达性区域。2010年Ⅱ级公园绿地可达性表现出“组团状”分布特点,可达性“高”和“较高”的聚合居住区主要分布在龙洞、北园和姚家三个街道附近。随着社区公园的建设,2021年济南市主城区东部Ⅱ级公园绿地可达性提升明显,在姚家、龙洞以及港沟等街道新增大量“高”、“较高”和“一般”可达性的“连片式”聚合居住区。2010年Ⅲ级公园绿地可达性空间分布呈“散点状”,有少量高值和较高值的聚合居住区分布在王舍人、七贤和杆石桥等街道。2021年可达性空间格局发展成相对均匀且多点开花的“散点状”。

图5 主城区各级公园绿地可达性Fig.5 Accessibility of parks and green spaces at all levels in the main urban area

3.2 公园绿地综合可达性

将不同等级公园绿地的可达性数值进行加和,计算出公园绿地的综合可达性[1]。从时间演变来看,2021年济南市主城区公园绿地综合可达性较2010年明显提升,其平均值由3.03增加到4.01,济南市主城区步行15 min以内能到达公园绿地的居民比重由2010年的42.94%提高到了59.53%。可达性提升的聚合居住区为303个,多于可达性降低的聚合居住区数量(201个)。综合可达性为“0”的聚合居住区数量由2010年的393个减少至2021年的320个,占比降低19.35%;其他等级可达性的聚合居住区占比均有所升高,其中“低”等级可达性的聚合居住区的占比升高最多,提升了17.49%(表1)。各等级可达性的居住人口数量占比变化情况与聚合居住区数量占比变化情况类似。

表1 2010年和2021年主城区城市公园绿地综合可达性分级汇总表Tab.1 Summary table of comprehensive accessibility grading of urban parks and green spaces in the main urban areas in 2010 and 2021

从空间演变来看,两个年份济南市城市公园绿地综合可达性均呈现与I级公园绿地相似的“核心—组团”空间布局(图6)。2010年“核心”主要包括旧城区的“一主(泉城公园和千佛山公园附近)”、“一次(趵突泉公园、环城公园和大明湖公园附近)”两个核心,随着黄河沿岸大型专类公园的建设,2021年新增北部沿黄河和华山湖公园分布的“带状”高值集聚区。此外,2021年“组团扩散”现象明显,可达性等级为“低”“较低”和“一般”的聚合居住区在东部的王舍人、舜华路、港沟和智远街道,西南部的王官庄、南辛庄、六里山、十六里河以及北部的泺口等街道增加,这种“扩散”在一定程度上与城市发展建设方向相一致。2010–2021年可达性降低的聚合居住区主要集中在济南市老城区,公园绿地的服务能力相对下降。

图6 2010年、2021年主城区公园绿地综合可达性Fig.6 Comprehensive accessibility of parks and green spaces in the main urban area in 2010 and 2021

4 济南市主城区公园绿地可达性空间分异的影响因素

4.1 影响因子的选取

现有研究表明公园绿地可达性的高低是自然资源、公园绿地属性、需求属性、交通,以及社会经济等因素综合作用的结果。其中,自然因素涉及山水资源、高程、坡度等[19];公园绿地属性主要包括公园绿地规模、类型、形状、面积占比、出入口密度、与居民点的空间直线距离等因素[7,19];需求属性是指从居住区角度来考虑公园绿地可达性的影响因素,与人口密度、居住区的区位特征、居住类型有关[8,19];交通因素普遍以路网密度进行表示[7];社会经济因素可以在一定程度上体现居住区获取公共设施资源的优势,但囿于资料的获取不便,以往研究相对较少,主要通过平均税收值、文娱餐购设施和公共设施的配置情况来表征[8]。

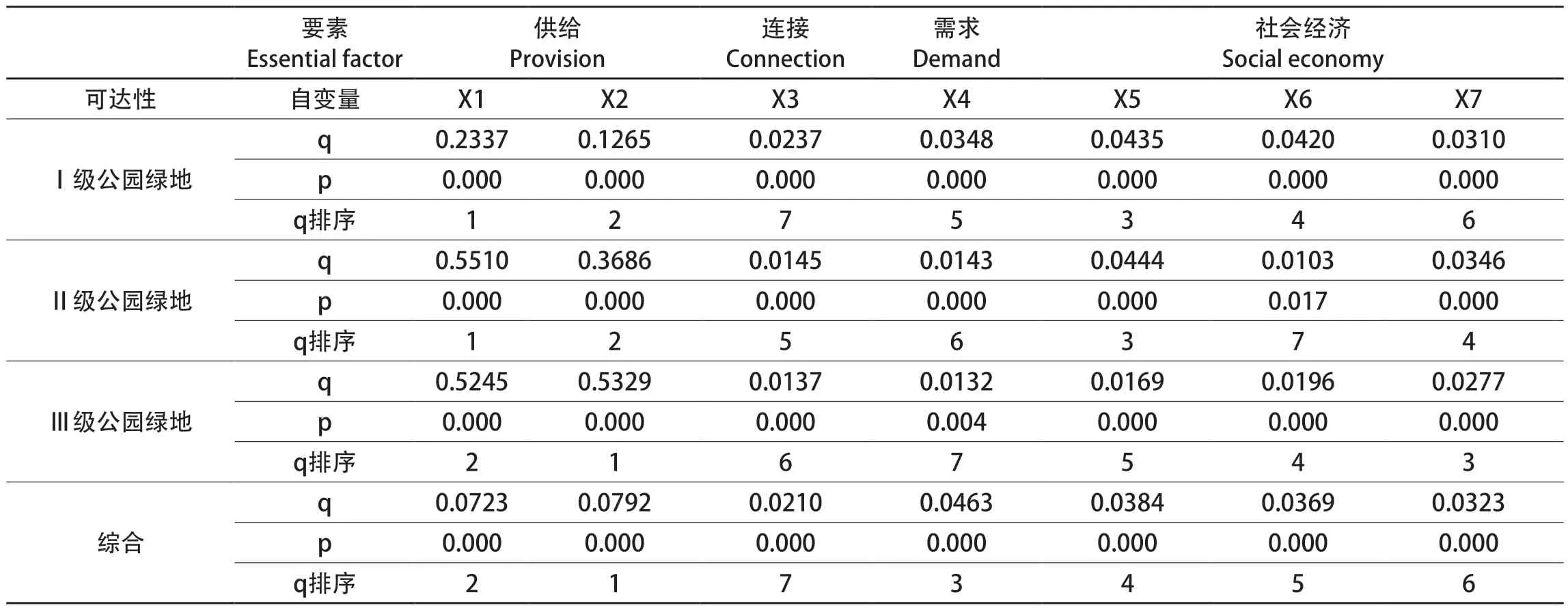

就有“泉城”“一城山色半城湖”美誉的济南而言,历史悠久的泉、河、湖主要集中分布在济南市老城区,和北部华山、南部千佛山等众多山体结合便奠定了济南“山泉河湖城”的骨架,为济南市主城区公园绿地建设提供了自然和历史基础,但因其稳定性较强且不方便量化,本次研究未将其纳入定量分析。此外,本次研究主要评价济南市主城区公园绿地在社区生活圈范围内的步行可达性,考虑到步行可达范围内济南地形起伏度变化不大,影响较小,故未将地势因素纳入定量分析。基于六边形聚合居住区尺度的研究单元,结合相关指标的可量化和数据的可获取性,从“供给—连接—需求—社会经济”4个方面共7个因子探寻2021年济南市主城区公园绿地可达性的客观影响因素(表2)。具体来说,以基于OD成本分析的公园绿地位置和数量来衡量公园绿地的供给能力;以路网密度表示交通便捷性;以人口密度表征需求强度;社会经济因素在已有研究的基础上增加“房价”指标,可以体现不同收入水平对公园绿地可达性的影响。结合大数据和GIS空间分析和统计工具,量化蜂窝尺度下的影响因子,并借助地理探测器中的因子探测和交互探测分析济南市主城区不同等级和综合的公园绿地可达性空间分异的影响因素。

4.2 结果分析

4.2.1 不同等级公园绿地可达性影响因素

单因子探测结果表明(表3),供给、连接、需求和社会经济4个因素7个因子对Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ级公园绿地可达性均产生显著影响,不同等级公园绿地可达性的影响因素有趋同性,但各因素的影响强度又存在明显分异,影响强度的差异随着公园绿地等级的下降而增大。具体来说,首先供给因素是三个等级公园绿地可达性共同的最重要的影响因素,且随着公园绿地等级的下降,其影响强度增大,表明公园绿地供给是公园绿地可达性提升的主导因素,公园绿地的数量及其布局对公园绿地可达性具有直接决定力。以Ⅰ级公园绿地为例,泉城公园、千佛山公园附近,以及古城区、商埠区为到达公园绿地位置的低值集聚区域,同时趵突泉、五龙潭、环城公园以及大明湖公园附近还是步行可到达公园绿地的数量高值集聚区域,这与2021年Ⅰ级公园绿地可达性的“一主”“一次”两个“核心”大体一致。然后,社会经济因素对各等级公园绿地可达性的影响仅次于供给因素,房价与Ⅰ、Ⅱ级公园绿地可达性均存在较强的相关性,济南市主城区房价总体呈现东高西低、南高北低,历下区房价普遍较高的特征,这与已有文献“房价较高的社区,城市公园绿地可达性越高”[23]的研究结论基本一致。最后,随着公园绿地等级的下降,其服务半径缩小,需求因素(人口密度)和连接因素(路网密度)的q值虽然都减小,但其相对重要性程度前者下降,后者上升。

表3 主城区各级公园绿地可达性单因子探测结果Tab.3 Single factor detection results of accessibility of parks and green spaces at all levels in the main urban area

交互探测发现(图7):不同两因子交互作用解释力均明显大于单因子解释力,各两因子之间均呈现增强的交互关系,表明因子间的交互作用可以增强对城市公园绿地可达性的影响程度,公园绿地可达性的空间格局受多方面要素的综合影响。除公园绿地位置(X1)和公园绿地数量(X2)对Ⅲ级公园绿地可达性具有双因子增强作用外,其余两因子交互均呈现非线性增强效应。具体来说,公园绿地位置(X1)和房价(X5)的交互作用对Ⅰ级公园绿地可达性空间分异的解释力最强,q(X1∩X5)=0.4033;公园绿地位置(X1)和公共便利度(X7)的交互作用对Ⅱ级公园绿地可达性的影响力最大,q(X1∩X7)=0.6547,公共便利度的单独解释力仅为0.0346,二者相差0.6201;对于Ⅲ级公园绿地来说,供给因素两因子与其他因子交互作用的解释力都很强,q值在0.50~0.60。X1和X7的交互决定力最强,达0.6014。综上,供给因素与社会经济因素的交互作用对各等级公园绿地可达性产生非常显著的影响。房价可以反映一个城市区域所能提供的服务等级、环境质量、资源优势,到达最近公园绿地的路径距离与房价存在空间相关,两者交互作用对公园绿地可达性产生更大的影响。公园绿地是城市中公共服务设施的重要构成部分,系统性视域下公服设施的布局与公园绿地布局存在较强相关性。

图7 主城区各级公园绿地交互作用探测结果Fig.7 Detection results of interaction between parks and green spaces at all levels in the main urban area

4.2.2 公园绿地综合可达性影响因素

单因子探测结果表明:相对于对三个等级公园绿地可达性的影响,供给因素对公园绿地综合可达性影响明显减弱,但仍居首位,解释力分别为0.0723和0.0792。其余影响因子解释力的排序为人口密度>房价>POI丰富度>公共便利度>路网密度。交互探测结果表明(图7),交互作用均呈现非线性增强的效应,其中公园绿地位置(X1)和人口密度(X4)的交互解释力最强,q(X1∩X4)=0.2594,明显高于两因子单独作用的解释力(q(X1)=0.0723,q(X4)=0.0463),社会经济因子交互作用的解释力相对较强,均在0.2以上,路网密度和其他因子交互作用后的解释力明显增强。由此可见,供给和需求是公园绿地规划建设需要综合考虑的两个主要方面,此外,社会空间分异和路网密度及其交互作用均影响公园绿地综合可达性。

5 结论与建议

5.1 结论

(1)随着城市公园绿地规划建设步伐加快,研究期内济南市主城区三个等级公园绿地的可达性均值提升,其中Ⅰ级公园绿地的可达性均值最大且提升幅度最大,Ⅲ级公园绿地可达性均值最小且提升幅度最小;济南市主城区公园绿地综合可达性平均值由2010年的3.03提升到2021年的4.01,步行15 min以内能到达公园绿地的居民比重由2010年的42.94%提高到了2021年的59.53%。

(2)11年间研究区三个级别公园绿地可达性空间格局未发生明显改变,等级高的公园绿地的可达性空间布局较为集聚,等级低的公园绿地的可达性空间分布较为均匀。Ⅰ级公园绿地可达性空间格局在原有“核心—组团”的基础上增加了“带状”布局,Ⅱ级和Ⅲ级公园绿地可达性空间格局分别呈“组团状”和“散点状”。综合可达性空间格局及其演变呈现出与Ⅰ级公园绿地相似的特征。

(3)供给因素是三个等级公园绿地可达性最重要的影响因素,且随着公园绿地等级的下降,其影响强度增大;社会经济因素的影响仅次于供给因素;两者的交互作用对各等级公园绿地可达性产生更为显著的影响。公园绿地综合可达性影响因素研究中,供给因素两因子的解释力排名前两位。公园绿地位置和人口密度的交互解释力最强,供给和需求是公园绿地规划建设需要综合考虑的两个主要方面,社会经济因子交互作用的解释力相对较强,路网密度和其他因子交互作用后的解释力明显增强。

5.2 建议

各等级公园绿地相辅相成,为居民提供服务。2021年,济南市主城区有59.53%居民步行15 min以内能到达公园绿地,这与15 min社区生活圈的公园绿地体系建设目标还存在一定差距。本文研究发现公园绿地等级越高,可达性均值也越大,济南市主城区公园绿地综合可达性的基调是由Ⅰ级公园绿地决定的,其对综合可达性均值的贡献增长率达63.27%。供给和需求两要素是影响公园绿地综合可达性的最主要因素,社会经济和连接因素也对其产生影响,公园绿地等级越低,供给要素对其影响越强烈。提升济南市主城区公园绿地可达性的最主要途径是改善公园绿地的供给状况,同时兼顾需求、社会经济和连接因素。未来可以从“分区分类推进公园绿地建设”和“以需求为导向,优化公园绿地布局”两个方面提升济南市主城区公园绿地可达性。

5.2.1 分区分类推进公园绿地建设

Ⅰ级公园绿地具有面积较大、辐射范围广泛等特点,奠定了综合可达性的整体格局。在用地紧张的存量时代,其空间格局变化主要与城市建设方向相一致,如北部沿黄河的新增高值区与济南市新发展格局中的“北起”相契合。因此在城市新建区,可依托自然资源和重大项目提前规划建设大型综合公园和专类公园,且其规划布局应与国土空间规划同步推进。Ⅱ级公园绿地主要是为一定居住用地范围内的居民就近开展日常休闲活动进行服务,此类公园绿地的建设与居住空间质量的改善更为密切。Ⅱ级公园绿地面积相对较小,空间分布较为均衡,具有改变公园绿地可达性集聚特征的作用。在老城区社区公园建设与城市更新相结合,推进留白增绿、拆违建绿,改善城市面貌的同时提升居住环境水平。在新城区与住区规划相契合,如济南市主城区姚家、龙洞以及港沟等街道,在居民点周围增加社区公园的建设,为城市居民绿色出行提供便利。Ⅲ级公园绿地具有分散、占地面积小、投资少、建设成本低的特点,在很大程度上可以弥补公园绿地在空间上的不公平现象或者说可以消除公园绿地的显性盲区,目前此类公园绿地可达性最低,未来务必加大提升力度,具体结合居民出行“300 m见绿、500 m见园”的目标,以建设公园城市为契机,增建游园以及小微绿地,见缝插绿,建设功能更加多样化,尺度更加灵活多变的小型绿地,以实现居民“出门见绿”,切实改善城市生态环境,提升城市宜居水平。

5.2.2 以需求为导向,优化公园绿地布局

公园绿地布局规划时侧重服务半径与覆盖范围,人口属性常被忽略,如人口密度高的聚合居住区虽有步行15 min到达公园绿地的机会,但获取的绿地资源无法满足人口需求,造成公园绿地服务的隐性盲区。此外,社会经济水平不同的居民在居住环境的选择权以及各类公共服务设施的享有方面具有明显的差异性。因此,公园绿地的布局选址应以需求为导向,基于居民不同的社会经济属性,与居住用地空间相匹配,合理配置相应等级和规模的公园绿地,分层次提供各种频率与品质的休闲游憩场地,注意绿地资源在一定程度上向人口密度高、社会经济水平低的区域倾斜。另外,公园绿地的规划设计应满足居民日常生活的绿地需求,可以与其他公共服务设施资源的空间分配相结合,充分发挥公园绿地的使用价值。同时要注重改善路网的通达性,致力于消除公园绿地的服务盲区,进而实现建设均衡的公园绿地体系的目标。

注:文中图表均由作者绘制。