基于多维体验的书籍设计模式与路径探索

摘 要:随着数字化时代的到来,传统的纸质书籍已经不能满足时代的需求,读者需要在书籍中获得更加多维化的体验。在这个背景下,如何设计出更加吸引人、符合当下读者需求的书籍成了一个重要的研究课题,而多维体验与书籍的结合为当下书籍设计提供了新的路径。探究基于多维体验的书籍设计模式及实现路径,将为设计师提供新的设计思路和方法,进而更好地适应新时代读者的阅读需求,提升书籍的阅读体验和吸引力。

关键词:多维体验;书籍设计;设计模式

宋真宗《励学篇》曰:“富家不用买良田,书中自有千钟粟;安居不用架高堂,书中自有黄金屋;娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉;出门莫恨无人随,书中车马多如簇;男儿若遂平生志,五经勤向窗前读。”书籍是传播信息和保留文明成果的重要工具,发展过程大致可分为简册、帛书、卷轴、活字印刷和平版印刷。但随着数字化时代的到来,人们的阅读方式与媒介也在不断丰富,传统的纸质书籍也受到了冲击。同时,随着人们生活品质与思想水平的不断提高,人们需要更为丰富的书籍内容与阅读体验。

一、书籍设计与多维体验的融合

(一)多维体验的概念与分类

“维”字在物理学中为“维度”,“维度”又称“维数”,指独立时空的坐标参数。点对点就是0维,就是一个单纯的点;点相对线就是一维,一维空间只有一个坐标轴;点对平面就是二维,即平面世界;点对空间就是三维,包含长宽高。多维空间指的是由四条或者更多维度组成空间,而在三维空间基础上加上时空的参数,也就是时间与空间,即构成了四维空间,也就是最基础的多维空间,本研究也在此基础上展开。

正是有了时空这条维度的加入,所以多维体验便有了动态性,包含了过去、现在、未来三个阶段。多维体验可分为感官体验和思想体验,两者共同作用下形成读者的情感体验。感官体验包括视觉体验、听觉体验、触觉体验、嗅觉体验、 味觉体验,思想体验主要是书籍内容、主题等书籍内容带来的体验,这部分设计师只起到辅助作用,书籍的主要内容依靠作者。两者共同构成情感体验,情感体验是设计师通过情感元素的运用,对书籍内容、主题、情感表达等方面进行设计,引发读者的情感共鸣和思考,提升读者的情感体验和阅读感受。

(二)多维体验在书籍设计中的特性

1.审美性

书籍设计是为了满足人们浏览过程中各方面的需求,需要设计师找到合适的方案,依照美的法则创造事物的创作活动,同时兼具实用性。而由于当今科学技术的发展和人们审美需求的提高,设计师的眼光不应只局限于书籍设计中图画、封面、字体等二维元素的美观,应该更加注重读者在阅读过程中全方位的审美体验。多维体验在书籍设计中最大作用就是能满足广大读者日益提高的审美需求和精神层面的愉悦。一个优秀的设计作品不仅是达到实用的标准,而是同时兼具美的体验,且随着时代的进步满足社会的发展需求。多维体验的书籍设计不单是图文的机械组合,而是与社会进步、科学技术和读者需求协调交融的时代产物。当今时代,人们的审美不断提高,与历史上任何一个时代比较,现代人能愈加显著地认识到个体存在的意义,人的审美也日益多元化。而多维体验可以将书籍的功能美、形式美和体验美提高,并将其展现得淋漓尽致。科学技术的发展,为多维体验的书籍设计提供了实现方式,使读者的审美需要在多维体验中得到最大满足。

2.趣味性

“趣”是使人愉快、使人提起興趣的特性,趣味是设计中最直接、最能引起人们兴趣的要素。在书籍阅读中,这种趣味表现在个体对书籍某个方面的偏爱。多维体验的运用使书籍相较以往的设计,形式和审美上更加多元,趣味性也有了更好的展现空间,更重视读者全方位的体验,让读者在浏览过程中的趣味愈加多元,也更能适应不同类型读者的需求。多维体验的书籍设计能够运用不同的形式和材质以突出平面元素与书籍整体,形成有序整体,设计师能充分运用各种设计手法制作出趣味性的书籍,让读者能沉浸其中,享受动态的、充满想象空间的阅读过程。追求新事物,探寻新领域是人的本性,这也是设计不断发展的动力。

3.无限性

“无限性”是由多维体验的时空特性决定的,因而人类认识的发展也是无穷尽的,它表现为“实践、认识、再认识”的无限循环,在形式上是循环往复,在实质上是前进上升。在书籍设计中,多维体验的无限性可以分为多维体验发展的无限性和人的心理空间的无限性。发展的无限性指多维体验作为一种新的表现形式,其特性可以带给读者无限的体验,科学技术的发展也为多维体验提供了无限的发展可能。心理上的无限性指设计师通过对设计元素进行精心的搭配,从心理上扩展空间的效果,丰富读者的想象空间。

二、基于多维体验的书籍设计模式

(一)传统书籍设计模式的缺陷分析

传统的书籍设计模式主要注重内容的呈现和传递,而忽略了读者的感官体验和情感体验。首先,传统的书籍设计模式存在着单向性的问题,它仅仅关注的是内容的呈现和传递,而没有考虑如何促进与读者之间的交流以及提高阅读的趣味性和沉浸度,缺乏与读者的互动和反馈,导致读者的参与感和体验感不足。传统纸质图书的阅读者缺乏参与的机会,往往被看作被动的旁观者[1]。其次,传统书籍设计模式通常只注重视觉和语言等单一方面的呈现和传递,缺乏对其他感官和认知层次的关注和呈现,导致读者的多元化体验受到限制。而产生这种现象的原因并非完全来源于设计师,更多是受当时的技术手段的限制。最后,传统书籍设计模式通常缺乏个性化和定制化的设计,无法满足不同读者的需求和偏好,导致读者的满意度和忠诚度下降。在阅读媒介日益丰富的背景下,纸本书籍需要凸显自身独有的个性,形成自身的竞争力。

因此,为了提高读者的阅读体验和满意度,现代的书籍设计模式需要更多地考虑读者的参与感和体验感,注重多元化的感官和认知体验,以及个性化和定制化的设计。对于设计师而言,在书籍整体设计中,应该在保证内容优质的前提下,把感官体验完善好,使读者在情感上留下深刻印象。书籍设计向多维体验的拓展自然成为必然结果,作为一种新的表现形式,能给读者带来新鲜感,也更容易留下深刻印象。

(二)基于多维体验的书籍设计模式构建

在新媒体技术全面普及与不断深入的当下,以二维表现为主的平面设计形式逐渐往多角度、多维度方向发展[2]。为了解决传统书籍设计模式的缺陷,基于多维体验的书籍设计模式应强调对读者的感官体验和情感体验的关注和呈现,从而塑造书籍的情感体验。首先,需注重对不同感官和认知层次的关注和呈现,例如通过对音频、视觉、触觉等元素的运用,增强读者的多元化体验。其次,应与读者形成互动和反馈,通过交互式设计、反馈机制等手段,增强读者对书籍的体验感和书籍设计的参与感。最后,注重个性化和定制化的设计,例如通过用户画像、个性化推荐等元素,满足不同读者的需求和偏好。

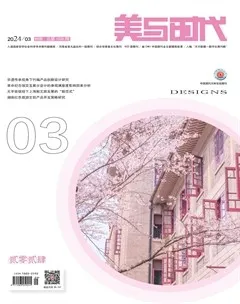

因多维体验的时空特性,我们可以依据“设计—反馈—提升”的循环过程建立一个趋善化模型(如图1)。与传统书籍设计模式不同的是这个新模式可以进行实时反馈,设计师可以根据反馈数据对书籍设计进行完善。而多维体验的实现必须借助于AR、VR、人工智能、物联网等数字技术,通过这些数字技术获取读者的数据反馈,反馈的数据包括读者的主观感知数据和客观的监测数据。同时,设计师可以建立一个适用于该书的评价体系,根据反馈的数据进行定性分析和定量分析,从而合理地营造多维体验。多维体验由愿景和载体共同作用形成,两者相互影响。愿景由感官体验和思想体验共同构成,在两者的作用下形成情感体验,从而引起共鸣。而愿景有三个阶段:第一阶段是书籍设计的最初阶段,此时的愿景只包括作者和设计师;第二阶段是书籍的再完善阶段,这个阶段包含读者、作者、设计师三者的愿景,此时的愿景更为丰富;第三阶段则是书籍的循环设计阶段,是在再完善阶段的基础上进行二次完善,这个阶段是循环往复的。载体按存在状态可分为实物载体与虚拟载体,实物载体即书籍,虚拟载体则借助实体载体为媒介,以视频、全息投影、VR等方式存在。

多维体验的营造是一个复合的过程,具有多元性和双向性的特点。首先,设计师需要统筹与书籍相关的愿景,将愿景通过适当的形式融入书籍中,相当于对信息进行编码。继而,当读者拿到书籍后,从书籍中领悟愿景,相当于对书籍进行解码,让读者产生行为,会让读者在思想、感官、行为和心理上得到体验,加强读者对这本书的感悟,唤起读者的情感共鸣,使读者进入某种情感状态,并在特定环境下能回想起阅读这本书时的体验,在此基础上产生新的情感模式。多维体验的实现是一个无限的良性循环,读者领悟愿景后,并不代表多维体验的结束,而是继续推动多维体验的完善,每一次愿景的实现都是下一次提升的开始,由此构成一个趋善化模型。

三、基于多维体验的书籍设计路径探索

古往今来,文人墨客都十分推崇读书的“体验”,即对视、触摸为体,心灵感悟、境界提升为验[3]。基于多维体验的书籍设计路径重点在于通过多种元素和手段,将读者的感知、思考、情感等多个方面的体验有机结合起来,形成更有广度、深度的阅读体验。书籍设计使二维元素跳脱到三维空间的框架,以立体的形式展示作品,因此具体路径的探索可以从二维元素、立体形态与虚拟形态三个方面着手,进而达到更好的阅读体验。

(一)多维体验中书籍二维元素的营造

在多维体验中,二维元素是内容呈现最常用的形式,这些元素可以通过组合营造出不同的视觉效果,从而增强用户的沉浸感和参与感。多维体验中二维元素的营造可以从图像元素、文字符号、版式设计三个方面入手。

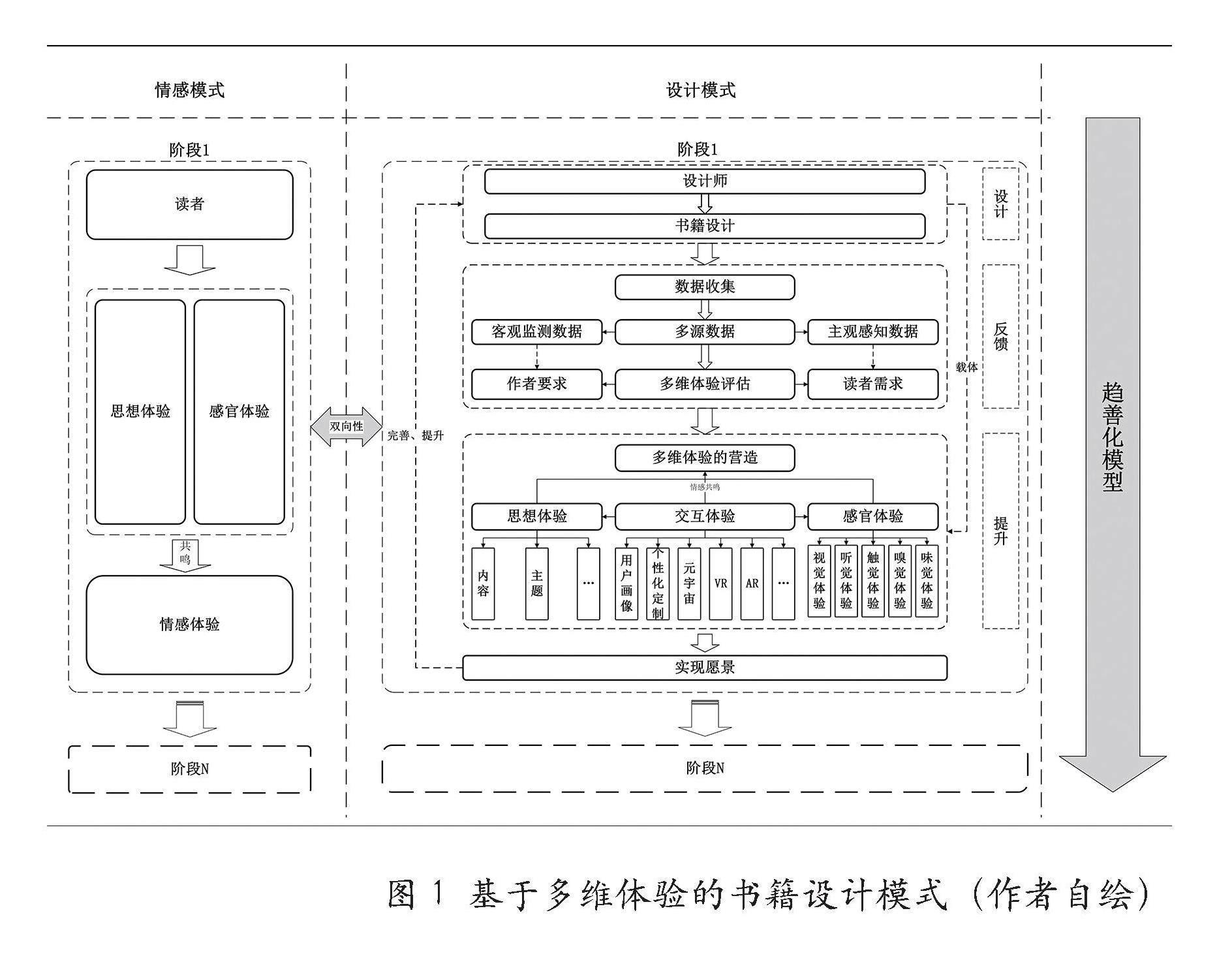

书籍设计中,运用图像来传递信息时,图像需要经過设计师选择、艺术处理、重组等处理之后,具备一定的内涵和意义,才能辅助文字传达信息。图像的特性使其可以从形态、色彩、大小、图像的轮廓清晰度等方面诠释其多维性。通过图像的透视,使读者在二维平面上得到空间的感觉,图像的透视变换可以产生空间感。图像的轮廓模糊度,同样能产生远近的效果。例如,摄影中常用的背景虚化就是这一原理。通过模糊主体之外物体的轮廓清晰度,就能达到突出主体的效果,如樊响设计的《-40℃》,既突出了主体,又表现出了蒙古马的坚韧、奔放、狂野与柔情(如图2)。同时,我们可以将图像进行延展、压缩、扭曲等手法,使其图像空间发生变换,使图像的空间具有流通性。此外,还可以利用色彩的饱和度变化来表现图像的层次感,从而使图像更具空间感和立体感,如熊琼设计的《瓶史 瓶花谱 瓶花三说》(如图3)。在书籍设计中,适当地运用图像的特性,不仅能辅助文字传播书籍内容,又能使设计内容丰富多彩,呈现更完美的视觉盛宴。在这个过程中,设计师需要深入理解图像的多维性和艺术性,同时注重图像的表现力和传达力。

在书籍设计中,文字是书籍传递信息的主要方式,故我们需要深入了解文字符号和多维空间的关系,文字本身具有两种作用,一种是传递信息,它是人类文明的智慧结晶;另一种是作为图像符号,发挥图像的作用,在融入多维空间中时,文字可以通过点、线、面构建不同的视觉空间,从而传达出除了文字本身信息之外的信息,如姜庆共设计的《上海字记——百年汉字设计档案》(如图4)。文字本身是二维形态的,但它又表现在多维空间中。最简单的多维空间即在三维空间的基础上添加时间的坐标轴,而文字就具有时间性的特质,他存在于人的思想之中,但他的表现需要载体。文字的形态变化、表现方式可以通过文字的光与影、虚与实、变形与透视和镜像空间,这几种方式去表现,如联合设计实验室设计的《思在》(如图5)。文字的光与影,利用光的直射性就会形成亮与暗两个面,通过利用黑白灰就可以制造出层次,体现出空间;文字的虚与实,这种方式主要通过文字形体之间的相互衬托,近实远虚,利用留白部分的空间就可以产生精彩多样的视觉效果。文字的变形与透视和文字的镜像空间是密不可分的,对文字的形体进行变形与透视就会形成动态的空间,镜像空间也是利用这一原理使文字在对称的空间里发挥信息传达的作用,又不能破坏文字本身要传播的信息。

书籍设计中的版式设计是根据书籍主题和需求,按照美学规律将文字、图像等二维元素进行编排设计,以有组织的方式排列在书籍中。因此版式设计的目的是将二维元素组合排列与多维空间相结合,使读者在浏览过程中不断产生兴趣,从而带来更加愉悦的阅读体验。在多维体验的书籍设计中,版式设计包括二维元素的优化和书芯材质的立体化。笔者认为,在本节中只讨论前者更合适,后者在下一节中会进行讨论。版式设计中,二维元素的优化可以从元素的比例、元素的动静关系以及留白的空间关系几个方面入手。

在版式设计中,元素的比例关系是非常重要的。古希腊的理性美能够很好地帮助我们进行研究,古希腊的雕塑、建筑等都是通过精密的计算之后创作的。在版式设计中,我们可以运用数学里的比例关系,如黄金分割比、三分法、根号二比等,运用这些比例会使版面空间具有节奏感。当然,我们也可以根据书籍内容进行异形排版,让读者阅读起来更具轻松感。而动态的元素比静态的元素更具活力,更能引导人的视觉动线。笔直的线是无趣的、理性的,弯曲的线是动态的、感性的,在版式设计中动静结合能使视觉上的版式空间具有层次感。在留白的空间关系方面,包含黑白灰三色,黑白的强烈对比会使读者产生远近的空间感,而灰色则是处于中间的颜色,可以缓和两色的对比,使版式空间具有层次感。而白色即留白,留白不仅可以突出主题内容,还可以通过正负形的关系使其具有内涵,传播更多信息,构建更强的空间感,也可使版式整体更具透气性。在版式设计中还应该注重人的视觉和阅读习惯,这一部分需要我们收集大量读者的反馈数据,进而给读者营造更愉悦的阅读体验。这些因素的综合运用,可以使版面更加美观、清晰、易读,提高读者的阅读体验和信息传达效果。

(二)多维体验中书籍立体形态的设计

书籍的立体形态关乎读者对书籍的第一印象和整体感受,这一部分的设计应更加关注读者的感受,着重刺激读者的感官体验。多维体验中书籍立体形态的设计需从装帧方式、材质特性、形态塑造、书芯表现形式的多维化入手。

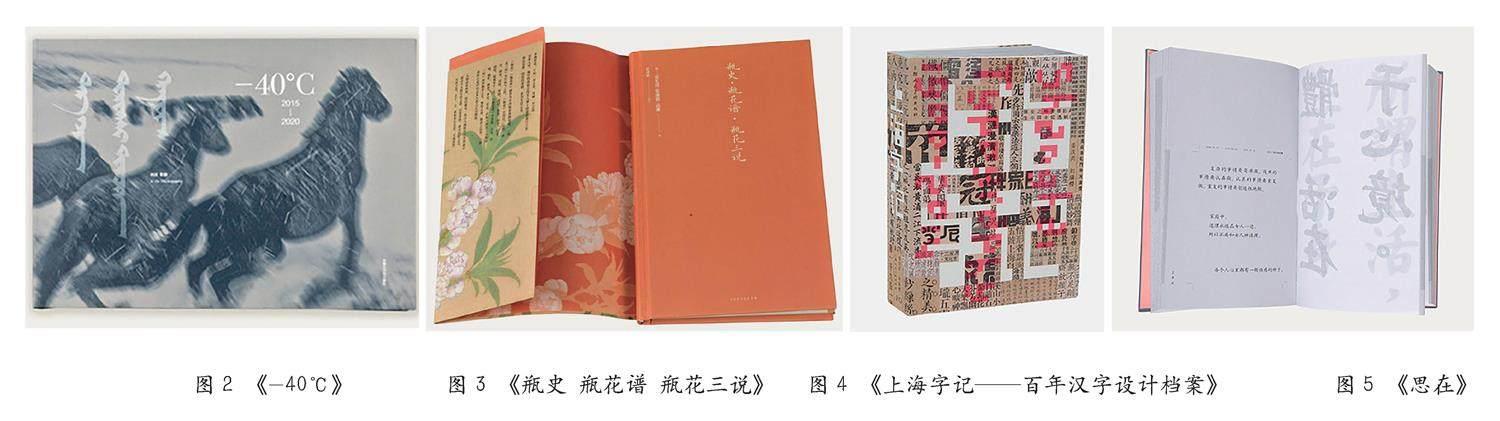

书籍的装帧方式是呈现书籍内容的表现形式,是将二维元素融合到多维空间中的重要步骤。不同的装订形式会产生不同的效果,根据书籍的不同主题和用户需求,不仅要考虑装订形式,还要考虑书脊、切口和整体形态。书脊是将书芯包上封皮之后产生的,它的设计空间在封面与封底之间,也可以说它连接着封面与封皮。书脊是读者对书的第一印象,不仅能传递出书籍关键信息,出色的书脊设计还可以起到吸引读者的作用。我们可以将书脊这个空间利用起来,创建更具有创意的表现空间,来增加书籍的趣味性,如洪卫设计的《爱不释手》(如图6)。在这一方面有许多方法,如可以在书脊上附上图腾或在书籍上运用极具触感的材质等,以此来增加读者的体验。切口是指将书籍装订好之后为了美观,将除了书脊之外的三个面都切割整齐后产生的面。在以往的设计中,切口往往是整齐平整的,而在多维体验的书籍设计中,切口是一个不可忽略的设计点。在切口的表现形式上应该是多元的,可以运用二维元素进行表现,也可以打破以往整体平整的切口,根据主题选择保留原始的状态或者利用切口的空间附加更多的信息,以此增加与读者交互性和游戏性,如张国樑、董伟设计的《凝·动:上海著名体育建筑文化》(如图7)。多维体验旨在给读者营造全方位的体验,所以书籍整体形态应该根据书籍主题选择不同的表现形态,如卷轴装、经折装、蝴蝶装、旋风装、龙鳞装等整体形态。依靠优秀的文化背景进行新的形态创作,可以设计出具有特色的书籍整体形态,并且经得起时间的考验。

实现多维体验,就必须了解材质的特性,根据书籍的定位给读者营造感官上的体验,唤起读者的情感共鸣,继而营造书籍的时间感,从而实现多维体验。当代书籍装帧设计可以更多地结合新材料和新工艺来进行装帧设计[4]。唤起读者的情感共鸣,营造时间感,是一个漫长的过程,需要长时间的情感积累,从而使人和书之间产生一定的情感联系。人接触书籍材质时会产生两种体验:一种是思想体验,即通过材质进行联想,如树木会让人联想到大自然;另一种是感官体验,即材质作用到人的感官系统,通过材质的物理特征得到信息,如丝绸的触感是光滑的。根据材质的源头又可以分为自然材质与人工材质。大自然造就了许多的生命,也使每种事物具有独有的特性,如竹子,笔直坚挺,高洁正直,象征着君子之道;如莲花,不受污浊,象征着纯洁无瑕。人也是大自然的一员,所以相比于人工材质,自然材质更具亲和力,更能引起人的共鸣。但这并不是对人工材质的否定,只是不同材质适合不同需求,如纱,轻盈柔软,半透明,给人朦胧的美感;半透明的材质,给人想要一探究竟的冲动。

书籍的形态塑造是将二维元素叠压起来构建出立体形态的过程,是最直接呈现在读者眼前的形态。在形态塑造上,可以从书籍主题、可玩性和磨损度几个方面着手。书籍主题方面,李瑾、樊雨将作者郭线庐的《教学档案》进行了设计,将外形设计成档案袋的形状。使得外形与教学档案吻合,让读者在看到的一瞬间就能想到拿档案时的感觉(如图8)。书籍的可玩性可以让读者在获取书籍信息的同时增加参与感和愉悦感,朱赢椿对作者古十九的《不裁》进行了设计,采用了中国古书的折法以及留毛边的处理,内封上的纸刀可以在阅读过程中去裁毛边等(如图9)。书籍的磨损程度,传统的书籍一般会随着时间的推移而泛黄,只有这一种表现形式。在这个方面,我们仍可以进行设计,在书籍使用程度上呈现不同的效果。如一本讲述漆艺的书籍,那我们可以将这两者在形态上相结合。漆器是在载体上涂许多层漆,再进行打磨,露出底下的颜色层。而这会因为打磨方法等各方面的影响呈现出不同的效果,若将其用在书籍封面上,那么随着时间的推移,每个读者都会得到属于自己的独一无二的书籍。

书芯表现形式的多维化是实现多维体验的重要路径。书芯即书籍的内部空间形态,也就是除了封面、封底、书脊之外的所有书籍单元。随着历史的推移,书芯的表现形式也在不断变化。随着人们需求的提高和科学技术的发展,书芯的表现形式大致可以分为传统的纸张叠加形成的六面体、立体形态和虚擬形态等。传统的六面体形态主要作用是传递信息,通过图像和文字给人视觉体验;立体形态也可以称为立体书,即通过拉动、旋转等方式使读者在阅读时与书籍产生互动的书籍。立体书通过各种可玩性的设计打破传统平面的阅读方式,使书籍的内部形态发生了变化,对唤起读者的情感共鸣起到了促进作用。虚拟形态,即运用新技术使书籍与VR技术相结合构建出来的空间。虚拟形态可以使人获得沉浸式的视觉体验,让人身临其境地体验书籍所要传达的信息或图像。

(三)书籍虚拟形态与多维体验的融合

书籍的虚拟形态是实现多维体验的关键路径,这一路径的实现需要依靠VR、AR、元宇宙等数字化手段。

对于书籍虚拟形态的设计,首先应该考虑引入元素,通过引入不同的元素,如音频、视频等来吸引读者的注意力,激发好奇心和兴趣。继而打造探索体验点,通过设计不同的交互方式,如点击、滑动等,让读者逐步探索书籍中的不同体验点,如不同的场景、角色、情感等。同时,实现多媒体与情感化设计的融合,通过情感化设计将不同的媒介元素融合在一起,如全息投影、视频、动画等将温暖的色彩和亲切的字体呈现,让读者感受到作者对科学的热爱和敬畏之情。这样可以让读者更加投入地阅读,增强阅读体验的情感化与多样性。最后,通过个性化设计,让读者可以根据自己的需求和兴趣,定制属于自己的阅读体验,从而提高书籍的吸引力和影响力。这一部分的实现需要我们建立读者反馈机制,让读者能够方便地向设计团队反馈意见和建议,而后据此进行读者需求分析,制定更符合读者需求的设计方案。

利用 VR/AR技术把文字、图片、动画、视频和数字内容等结合是图书出版业的大势所趋[5]。AR技术的介入,在书籍原本视觉符号的基础上,使其同时承载了二维和三维的视觉空间,既保留了书籍最初的二维信息传达形式,又契合了人在阅读时的三维视觉需要[6]。VR、AR技术将现实与虚拟空间连接起来,将书籍中抽象化的概念通过视频、音乐等动态手段变得可视化,打破限制,使得读者可视、可听、可感、可玩。如书籍中某一段文字描写的是一个小动物,通过书籍上的某个连接途径,读者可以看到一只虚拟的小动物跃然纸上。如书中某一段描写的是战争场面,读者翻开下一页的时候直接将读者带入虚拟的战争场景中,读者可以选择通过哪一方的视角来观看这场战争,甚至可以亲自指挥。可以通过这种方式增强读者与书籍的互动性,使读者由阅读者变为互动者、参与者,使读者在虚拟空间中打破个体和客观世界的限制,唤起读者的情感共鸣,达到身心合一的体验。

VR、AR等技术虽可以使读者在书籍中达到从未有过的沉浸式体验,但我们也应把握好主次关系,优秀的设计内容才是书籍的核心,科学技术是手段。兼具优秀内容和科学技术的书籍才有更大的发展空间。这就要求设计师具有更高的综合素质,不仅需要了解各种表现形式的特性和发展趋势,还需要将这些表现形式与书籍其他部分有机融合。

四、结语

在当今信息时代下,数字化阅读和多媒体快速发展,传统的书籍已经无法满足读者的需求,多维体验的价值导向正符合当下甚至未来人们的阅读需求。多维体验的价值不仅仅在于它的实用价值,还有它的审美价值和经济价值。多维体验不仅可以起到传播知识和信息的作用,还可以在阅读过程中唤起人的情感共鸣,起到“共情效应”。本文通过对多维体验的书籍设计模式与路径探索,构建了基于多维体验的书籍设计模式,并讨论了当下多维体验的实现路径。通过对读者的思想体验与感官体验的塑造,唤起读者的情感体验,架起设计师与读者建立起沟通的桥梁,并建立起趋善化模型,使设计师能通过反馈机制对书籍不断进行完善,也可使读者参与设计,实现书籍的有机更新。

未来,多维体验将成为未来书籍设计的重要趋势,本研究可以进一步探讨基于多维体验的书籍设计模式的实现方法和技巧,例如如何更好地利用人工智能技术等。同时,本研究也可以結合其他领域的研究,进一步探讨阅读体验的本质和机制,为提高阅读体验提供更加科学的理论基础。

参考文献:

[1]夏少琼.增强现实立体书与传统纸质图书的比较研究[J].美术大观, 2016(8):134-135.

[2]刘瑛,黄意涵.书籍装帧设计形态创新研究[J].湖南包装,2018(1):69-73.

[3]李明.全媒体融合时代基于多维体验的纸质书籍设计艺术研究[J].中国出版, 2018(19):54-57.

[4]刘承川.传统书籍装帧对当代书籍装帧设计的启示[J].美术大观,2016(6):114-115.

[5]张建,于爽.具身认知理论视域下VR/AR图书阅读方式的变革[J].出版发行研究,2017(7):83-86.

[6]刘杨,房欣茹.基于情感导向的AR书籍移情设计路径探索[J].艺术与设计(理论版),2023(5):88-90.

作者简介:陈纪夫,福建理工大学建筑与城乡规划学院设计学专业硕士研究生。