邹德怀:90后“十万藏家”追寻青岛印记

贺中

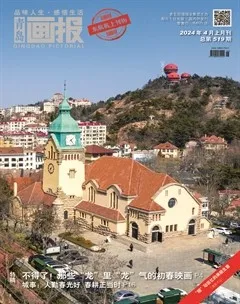

伴着春日暖阳,满城花香,青岛上街里再迎新展,于如是书店一隅,“探寻青岛老城印记——邹德怀藏品展”惊艳亮相。展览以“探寻青岛老城印记”为题,挖掘梳理了1897-1949年的青岛相关史料。曾经,街头书店的醇厚书香、相册写真中的旧时光阴、明信纸片上的遥远思念,随岁月无声流转,都留下了珍贵印记,并渐渐拼接起青岛半个多世纪的沧桑历程。

收藏家邹德怀,是一名90后,这次展出的五百套个人收藏品仅仅是他收藏的冰山一角,关于收藏背后的故事,在采访中,他向记者娓娓道来。

漫步展览,畅游时光长廊

本次展览按照内容和主题分为四个单元。第一单元是老书局遇见旧写真(1897-1949),展出的是青岛书局与写真贴的内容。据记载,近代青岛有60余家老书局、老书店,包括德国人开设的德文书局、青岛印书局、天主堂印书局;清光绪年间在胶县建立,1913年又在青岛设立分号的成文堂;1915年后日本人开设的博文堂、文英堂;还有1922年以后由中国人自己开设的众多书店,如青岛书店、荒岛书店、友联书店等。而书店出版发行的青岛写真贴记录了青岛早期的城市风貌、建筑和人文风情,对于研究青岛的历史和文化具有重要意义。

第二单元是照相馆里的光影(1897-1930),主要展示了来自不同照相馆的老照片。邹德怀收藏的500余张老照片,来自荣彰、鸿泰、云芳、永泰、广鸿、兴明治、高桥、伊藤、三船、艺新、太芳、桂芳、荣芳、辉利等20余家老照相馆,几乎涵盖了青岛最早期的所有照相馆字号。照片聚焦于当年来青岛旅居和驻扎的商人、军人、普通百姓等内容,其中不乏前青岛市长沈鸿烈、私立青岛大学校长高恩洪等人的珍贵签名照片。

第三单元明信片(1897-1914)是这次展览的重头戏。邹德怀从近2000张明信片藏品中精选出200余张德国租借青岛时期的老明信片,并邀请精通古德语的专家进行翻译。通过这些明信片不仅能领略青岛德占时期的城市风貌,还能洞察当时人们的所思所想。

第四单元是实物见证的历史(1899-1945)。邹德怀的诸多收藏品都与近代青岛的命运走向紧密相联。青岛首家啤酒厂创始人朗德曼的浪琴银怀表;一战远东唯一战场的惨烈物证——青岛日德战役中使用的铁丝网、炮弹壳;德国女教授葛其婉在国立山东大学当外教时的私人物品;日本驻青岛第一任总领事森安三郎自藏的《青岛还附实施事务经过记录》等见证青岛主权回归的机密档案;美海军陆战队第六师上尉参与并拍下的接受日本军队投降仪式照片及相关文件等。

10万藏家是如何炼成的

邹德怀1990年出生在青岛小港,在老城长大。自2012年起致力于东亚近现代历史相关影像材料与近代文物的征集和研究。目前藏有原版老照片10万余张,旧相册数百本,是国内收藏青岛早期照相馆史料文献中较为齐全的藏家和研究者。作为一名年轻的收藏家,他独辟蹊径,在征集、收藏、研究的基础上,积极探索宣教的方式,通过制作视频和集结成书的形式,发掘照片背后鲜为人知的故事,他在互联网的个人账号上分享自己收藏的老照片及研究成果,目前已经积累了200万粉丝,其中有多条老照片视频,在微信视频号和抖音里成为阅读量千万级的短视频爆款。

记者:这次展出的500多套藏品,应该是您藏品的冰山一角,请谈下您收藏的规模和渠道,以及耗费了多少心血和金钱?

邹德怀:我目前总收藏量大概是10万张照片,有关青岛的老照片应该是在5000张以上,我收集的重点主要以一战的远东战场也就是青岛战场为主,另外还有二战以及抗日战争等。除此之外,还有当年来中国的外国学者、医生、商人等拍摄的老照片。主要的收藏渠道来自海外,德国、美国、英国和日本等国家为主,有线上购买和拍卖,也有线下拍卖行竞拍,还有旧书店和跳蚤市场以及私人藏家的私洽。耗費的心血是不可估量的,花了多少钱我没统计过,但是我不抽烟不嗜酒,积蓄都用来买照片了。

记者:很好奇,作为一名90后,您是如何走上收藏道路的?

邹德怀:我早年就开始学画画,不过家里给我买的是《东周列国志》《史记》《曾国藩家书》这类书籍,所以我从小就对历史感兴趣。我一直走的是艺术生这条路,中学在三十九中,高中在六中,后来参加艺考考到北京,学的是设计专业,但因为一直喜欢历史文化,所以我毕业之后就入职《看历史》杂志。一开始做图片编辑,主要负责给文章配历史图片,在工作中接触了大量的老照片,也对老照片有了一些情感,自此走上了收藏老照片的道路。

因为我有很多同学在海外留学,就拜托他们到跳蚤市场、旧书店找一些和青岛相关的老照片,随着搜集的渠道越来越多,包括网络、拍卖行等,藏品就越来越多。

记者:你的收藏涉及老照片、老明信片、老写真贴、老物件等等,收集的过程也一定有很多故事,能不能给我们讲一讲?

邹德怀:此次展览的主题海报上引用了一条龙。这条龙是从明信片上获取的。1898年青岛的邮路开通,初期寄出的手绘版明信片,记录了当时的一个现象。这类明信片一般是由寄信人找本地的专业人士亲笔绘制,内容都是独一无二的,在收藏市场上价格也非常昂贵,往往一张精美的手绘明信片价格能到万元甚至几万元不等。这张明信片中的中华巨龙惟妙惟肖,恰逢今年是龙年,所以这条龙更具有古今对话的历史意义。

我的收藏一开始主要涉及两个领域,因为我是青岛人,所以我就收藏青岛最早的影像。我的祖父、父亲都是做海运相关的,我从小是在港口长大的。青岛是1897年开埠,是德国殖民地,这里面有一张我印象最深的是1897年时青岛的照片,这算是青岛最早的影像,毕竟是家乡的情怀。

第二个就是抗日战争,青岛是第二次世界大战的东方战场。随着渠道越来越广,帮我的朋友越来越多,我认识一个德国朋友,在德国有个地下黑市,纳粹的勋章、希特勒的签名照片,类似这些东西都有。

记者:我了解到您也在做视频,为老照片揭秘,甚至耗费多年寻人找答案,为什么要做这些事情?

邹德怀:2022年我做了一个视频叫《寻找马廷诲》,是一个远征军老兵的故事,当时是帮着美国人做翻译官,他建国之后留在大陆,在汉中当英语老师,唯一的遗憾是没有一张照片留存下来。他有一个学生叫晏欢,因为他的祖父和外祖父也都是抗战的军官,闲暇时间他就开始搜集抗战的故事,包括他爷爷的东西,他甚至翻遍了美国国家档案馆25000张抗战时期的照片,但都没有任何发現。

知道这些后,我想起自己收藏的10000多张中美相关的照片,其中有曾经从美国私人藏家手里买到过的551张那时不允许发表的照片,我就随手截了8张有中国人的照片,发到朋友圈。第二天晏欢疯狂给我打电话,说第七张就是他的老师马廷诲,我们后来和马廷诲的儿子确认,也录制下了他看到照片喜极而泣的一瞬间。

他寻找了整整17年,这整件事到现在想想,依然觉得很不可思议。后来发现我收藏照片的过程也变成了故事的一部分,非常有趣,也让我有了使命感。

记者:《寻找Nadine Hwang》的视频也很火……

邹德怀:对,从2019年开始,经过多年追寻,2022年初我和团队做了一期老照片故事《寻找Nadine Hwang》,探寻一个在二战纪录片中露出不屑表情的中国女人,让黄讷亭这个名字第一次出现在中文互联网上。这期视频刷爆了朋友圈,光视频号就有近500万播放,全网累计破千万。她作为被历史尘埃掩盖了近一个世纪的“中国的圣女贞德”,重新被人们记住,这让我感到无比欣慰,也给了我极大的动力把老照片故事继续做下去。

最近在做的是寻找一位曾在青岛任教的德国女教授,这次展览中有她的护照和老照片,我在德国购置了200件左右关于她的资料,这些实物记录了她在国立山东大学任教的经历。她的中文名叫葛其婉,护照上的德国名字是格来瓦斯,寻找她的踪迹,是我现在的目标之一。

记者:在这种自发的使命感推动着追寻真相的过程中,你感觉最大的收获是什么?

邹德怀:我在和哈佛大学张琴教授交流的时候,学到了一句话,是英国作家L.P.Hartley的一句名言,翻译过来叫“昔日如异邦”,昨天的祖国就像外国一样完全陌生了。这句话其实用在中国是非常恰当的。我看那些清朝的照片,哪怕民国的照片,很多建筑习俗风土已经完全不存在了,这其实是很悲哀的事。为什么我觉得老照片重要,就像研究古代史离不开出土文物,同样研究近现代史也离不开照片,可以和文字史料互相辅证。

在这个过程中,我觉得最大的收获和意义,就是能破解一些历史谜题,能弥补一些历史的空白。另外,大部分人觉得历史离我们很遥远、很枯燥、很乏味,甚至门槛很高,但如果把历史拉近现实的话,把照片拿出来的话,就会发现历史是非常鲜活的,是非常容易打动人的。

记者:您是青岛人,并且藏品中很多也跟青岛相关,我想问下您眼中的青岛,是一个什么样的青岛?未来的青岛,您希望看到一个什么样的青岛?

邹德怀:我眼中的青岛,曾经是我儿时对小港到中山路这一段的记忆,洋房林立、阳光和煦。开始收藏老照片后,我眼中的青岛是更为丰富和具像的青岛,车流熙攘,商业繁华,虽然是中国当时最年轻的城市之一,但那种包容的态度和迅速崛起的繁荣是在中国名列前茅的。未来的青岛,我希望能看到一个老城保护得当,能够成为世界文化遗产,能够拥有数量繁多的高质量的博物馆和纪念馆,希望未来的青岛是一座有灵魂和传承的城市。