韩丹 一直在路上

丁烨

在捕捉生活细节与情感纹理的摄影世界里,杭州摄影师韩丹以其独到的视角和深刻的社会洞察力,令其作品《村 BA》和《楼上桥下》分别获得了第 29 届全国摄影艺术展纪录类组照评委推荐及入选荣誉。这些作品不仅记录了时代的印记,更折射出普通人的生活状态。今天,让我们走近韩丹,聆听他镜头背后的故事,探索那些被定格的瞬间背后的深远意义。

韩丹发给我两组作品的时候,我有点儿讶异。印象中的韩丹总是踩在潮流的点上,不停地求新求变,摄影、航拍、商业视频……朋友圈里的他始终风风火火,充满冲劲。如今发来两组视觉形式迥异的摄影作品,一组依然体现着他的求新,一组似乎回到了他做摄影记者之初。为什么会是这两组作品?它们对他来讲意味着什么?为什么又是在这个时间点发给我?表面上互不相关的两组作品有着怎样的前因后果?在这期间,一位曾经的新闻摄影记者经过了哪些思考?他又是如何面对自己的当下呢?一连串的好奇促成了本次访谈。

访谈过程中,“一直在路上”这几个字自然滋生出来。简历中的那些奖项未能将韩丹留在某处,他在不停地换方向,开启新的道路,尽管深知后续道路并不容易,但他还是做出了自己的选择 。接下来他会途经什么,去往哪里,我不得而知,能做的就是拭目以待。

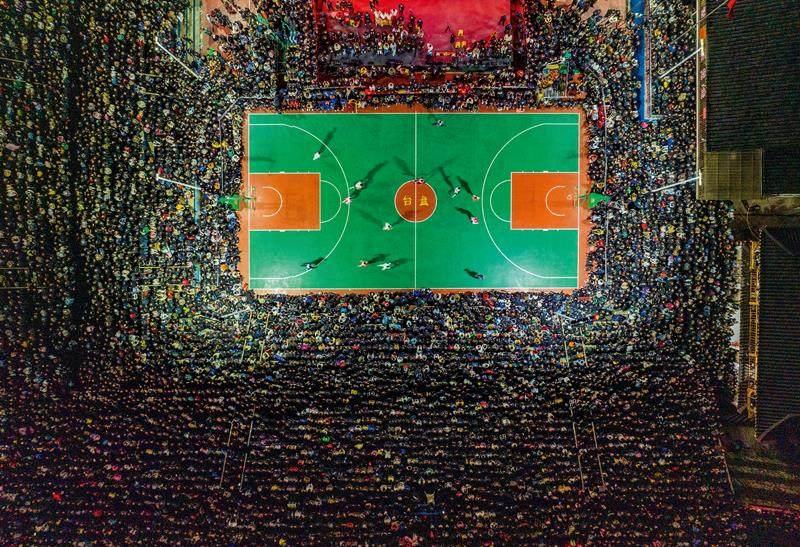

貴州省黔东南苗族侗族自治州台江县台盘村的一场篮球赛,彻底出圈,火爆全球。

1因为比赛不卖门票,没有抢到座位的观众只能在比赛场地外围搭建一圈梯子,观看比赛。

2苗族节日众多,这是苗族姊妹节,姑娘们穿上漂亮的服饰游街。

3观众异常热情,把家里的不锈钢盆拿来当欢呼的道具。

4女子篮球气氛更是火爆,女子篮球的比赛规则是没有规则,只要不把篮球抱回家就行,投进就得分。

“村BA”爆火之后的台盘村——观察中国式现代化的一个窗口

2022 年夏天,一场村级篮球比赛,几万人围观,进而引来网络上几十亿的浏览量,在线上和线下,蔓延成一场“现象级”的全民嘉年华,让世界的目光聚焦于此,这个叫台盘的苗寨举办的篮球赛,被中央广播电视总台誉为“观察中国式现代化的一个窗口”。

随着村 BA 的持续走红,“村 BA”成了贵州乃至全国的热词,台盘村成了烫金的名片,像星星之火一样点燃了乡村群众全民健身热潮的“村 BA”,似乎成为所有乡村篮球赛的统一称呼,中国乡村体育运动的激情奔涌在振兴道路上,而这个村寨,已经成为乡村振兴的一个样本案例。

为此,我多次深入这个距离首都北京2000 千米,祖国大西南深山里的传统苗寨,想用影像的方式,全方位记录这里因为“村BA”的火爆而产生的变化,试图解开“破圈”的文化密码。

我看到了和我一样来这里的学者专家,看到了仅仅为看一眼网红球场而打卡的游客,看到了回乡创业的青年,而看到更多的,是乡村建设的热潮,一座上百个房间的中国村 BA 大酒店拔地而起,一条贯穿全村的石板路正在铺设,很多村民在主动修建自家的房屋,就连附近的村落也动了起来,一起和台盘村,接住这泼天的流量,而他们要做的更多的是,要把这流量转变为“留”量,真正让老百姓的钱包鼓起来。

看到球场旁边,全村最高的一棵树,鸟儿在自由飞翔,我想,它们应该也看到了,美好的未来就在眼前!

我会持续记录这个小小村子的巨变,“村 BA”方兴未艾,台盘村未来可期。

理想与现实——浅尝 AI 生产图片与实拍照片缝合表达现实问题

都说理想很丰满,现实很骨感,这是很意向的表达。怎样表现烂尾楼这个选题,我一直没找到好的方式方法,直到遇见了AI绘图,我才理解这句话的真正含义。

不知不觉,中国的住房市场化已经实行了超过 30 年,商品房正式的概念是在1978 年的 9 月份到 12 月份之间提出来的,而真正从商品房的实际投入和使用的年代,我们将它称之为 20 世纪 80 年代比较合理。

1998 年商品房改革,中央政府确定了城镇住房的市场化、货币化、商品化改革方向之后,住房消费和开发规模快速提升。如今,商品房遍地,很多家庭都住上了商品房。

自从中国住房进入商品房时代以来,有一个长期存在、普遍存在,并且错综复杂、难以解决的风险难题,那就是“烂尾楼之殇”!

近年以来,因房企资金紧张引发项目停工,购房者买到爛尾楼的风险有所加大。

提起“烂尾楼”,想必大家并不陌生,它的形象与“鬼楼”、半截楼甚至房地产泡沫联系在一起,成了中国城市化进程中不那么光彩的一幕,不管哪个城市总能找出几栋当地尽人皆知的烂尾楼。

几乎所有的烂尾楼身后,都有一段狂热的往事,而几乎所有烂尾楼本身,都标记着那些草草收场的雄心。

烂尾楼作为被冻结的建筑,在外人看来是城市奇观,而身处其中的人,却备尝等待的煎熬。

很少有烂尾楼能顺利达到它设计之初的建造目的:它们是那么富丽堂皇,那么让人神往。

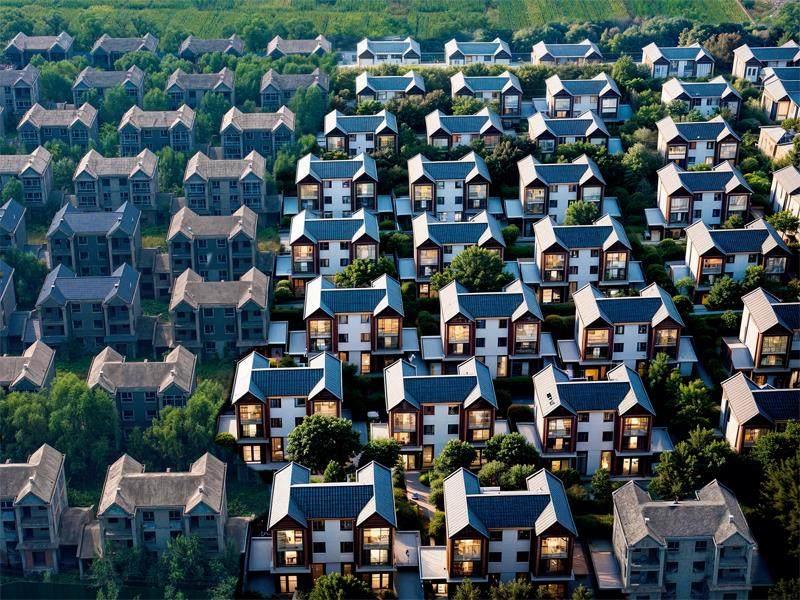

所以,在面对众多烂尾楼的图片素材时,我想用 AI 生成的手法,将几乎不可能的事情变为可能,将它们装修起来,看看人们预想的它的模样。我又将 AI 生成的图片与实拍图片并置缝合起来,用图片直观地表达现实的骨感和理想的丰满。

INTERVIEW摄影之友×韩丹

本期影人 韩丹Han Dan

记者、短片导演、摄影师、策展人。中国摄影家协会会员、杭州市摄影家协会副秘书长、浙江省摄影家协会航拍专委会副主任兼秘书长、杭州市摄影家协会航拍分会副主席兼秘书长、杭州市钱塘区摄影家协会副主席,中国最早使用无人机航拍的摄影记者之一。

在你给我作品时,你选了《台盘村》与《理Han Dan想与现实》这两组作品。你为何会选这两组作品,请简单介绍一下它们。它们对你来讲,分别代表了什么?

《台盘村》是我去年拍摄的《中国村BA》后续,或者说是拓展外延。

2022 年夏天,一场村级篮球比赛吸引了几万人现场观看,网络上更是涌进了几十亿的浏览量,线上及线下均形成了现象级的全民嘉年华,台盘村老百姓成功地让世界的目光聚焦于此。是什么样的比赛让时任外交部发言人的赵立坚在推特上发文点赞:The rural basketballmatch in Guizhou is on! What a greatatmosphere!( 贵州农村篮球赛正在进行!这是多么美妙的气氛!)

为此,2023 年, 我前后 6 次去贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台盘乡台盘村的篮球场,试图把这里发生的“村BA”故事,用摄影专题的形式呈现给我的读者。

这组专题后来获得了一些业内的认可,它入选了第 29 届全国摄影艺术展,并获得了评委推荐奖,还入选了第五届全国青年摄影大展,还在平遥国际摄影节、丽水摄影节、西双版纳摄影节上展出……这些反馈引发了我继续深入拍摄的想法——是什么样的人,什么样的土壤,产生了“村BA”这样的故事呢?我以台盘村为观察中国式现代化的一个窗口切入点,拍摄了现在这些照片。它是一个长期的拍摄项目,我期望能够从多角度、多层面来拍摄这个祖国大西南的一个传统苗族村寨,在乡村振兴的大背景下,因为一颗篮球而发生的巨变。这个系列也是我之前纪实摄影的拍摄态度与形态的一个体现。

《理想与现实》是我的一个尝试,试图用当代摄影的手法表现现实故事。众所周知,烂尾楼现象在 2023 年上了热搜,它也成为我新的拍摄计划,我一直在寻找一个适合的表达方式,表现这些已经存在很多年并将继续存在的烂尾楼,直到 AIGC的出现,我眼前一亮。

在我的了解中,很少有烂尾楼能完全呈现出设计之初的模样,它们曾是那么富丽堂皇,那么让人神往。因为各种各样的原因,楼烂尾了,但是那些买房人对生活的憧憬呢?在我的众多图片素材的基础上,我用 AI 生成的手法完成那些未能完成的事情,重现它们在人们心中原本期待的模样。

可这并不够,显得过于单一了。我又将 AI 生成的图片与实拍图片并置缝合起来,用图片直观地表达现实的骨感和理想的丰满。对我个人而言,这组作品是我从传统纪实摄影向当代摄影的一个过渡。

在你的拍摄经验中,你恒久关注的话题是什么?你的切身经历与此有什么关联吗?

我从 2003 年入职《都市快报》担任摄影记者。当时《都市快报》的社会新闻在业内比较有影响力,热线电话是真的很热。《都市快报》的摄影部是不分线的,摄影记者经常是从一个新闻现场赶到另一个新闻现场。很多现场是悲剧性的,一次又一次让我感受到人的无助与无力。记得在一家医院的急诊室,一位父亲跪在孩子的病床前,紧紧握着孩子的手,孩子一动不动。孩子在他倒车时被撞倒挤在墙上,送来时已经没了呼吸。孩子的父亲是小货车司机,外地来打工的,日子过得原本就很艰难,偏偏又遭遇这样的横祸。这些经历也让我养成了持续关注人的生存状态,尤其是普通人,被很多人认为是“小人物”,常被忽略的群体的喜怒哀乐。

是什么让你选择以摄影为职业呢?摄影在你生活中占比是怎样的?

我这个人不喜欢一成不变,我喜欢有挑战性的工作,而做摄影,每天可以和不同的人事物打交道,因为这个原因,选择了以摄影为职业。

最初摄影成为工作时,我非常兴奋。但随着时间的推移,特别是新人的不断加入,推着我这样的新闻摄影老兵必须突破与改变。2009 年,我选择了航拍摄影这一新技术来应对职业竞争。那时,航拍设备还不像现在随处都可以买到。拍摄设备还需要自己研究,自己生产,自己组装。没想到的是,因为生产航拍器的零部件,我还小赚了一笔。当大疆的航拍器普及到普通摄影爱好者群体后,我转而成为这个群体的组织者与策划人,在浙江省摄影家协会担任航拍专委会副主任兼秘书长,在杭州市摄影家协会担任航拍分会副主席兼秘书长等职务。这些职务让我有机会集合更多的力量,超越个人拍摄的局限,尝试更多的可能。2022 年 8 月 13 日,杭州摄协航拍分会联合中央广播电视总台浙江总站,组织 100 多位航拍摄影师进行接力直播,完成了史无前例的 15 小时新媒体航拍大直播活动,我在其中担任总策划的角色。活动开始之前,我们对所有摄影师进行培训,直播技术、航线规划,操作手法改变等,让大家用每个人的爱好,经过系统规划,来完成大家都认为不可能完成的任务。为此,我还写了一篇论文,刊登在《中国记者》上,其他省份电视台的同行还特意到杭州来取经。

随着航拍器以及微单相机功能的完善,摄影与摄像功能合二为一,我从摄影领域逐渐扩展到了短视频拍摄的领域。最近两年,我又重回到了纯粹的摄影领域。现在的状态比我在刚刚担任《都市快报》摄影记者时候,还要疯狂。那时候是工作,而现在转为深度热爱了,热爱的力量是无穷的。

听起来,你做了不少拓展,也做得风生水起。是什么让你从商业视频回归摄影?

短视频,特别是商业短视频,是团队作战的产物,策划、导演、摄影、灯光、道具、美术、化妆、场务、音乐、配音、演员……这些都远远超出了一个普通的平面摄影师能够玩转的范畴。我从 2015 年开始接触商业短视频,主攻旅游宣传片这个阵地,也确实有不少片子在浙江省获得了奖项。然而,我渐渐发现商业视频可以采用社会化分工,方便快捷并高质量完成商业视频作品。于是,我个人就有了足够的时间去做自己喜欢的事情。

在短视频的时代,摄影的位置在哪里?

在当下,短视频在传播上是有着非常大优势的,特别是一些话题性的短视频,会瞬间产生泼天的流量,譬如“村 BA”,就是一个很好的案例。但摄影也依然会因它的独特性拥有自己的位置,摄影可以给观众画面之外的内容,这是,相当多的短视频无法给到的。这也是我回到摄影这条看似没有前途的老路上的原因。

优质的短视频,经过前期策划,精心细致的拍摄及后期,也有非常好的作品呈现。但是,在流量为王的大诉求下,更多的短视频都是一蹴而就的,只为博取观众当时的眼球,但划走之后并未留下什么。对于一个认真的影像创作者来讲,这与创作本意相悖太多。

摄影创作则完全可以自己掌控,不被流量牵着鼻子走。我拥有更多自主的时间与空间。我可以反复思量,“我为什么呈现它,我怎样呈现它,除了呈现看得到的东西,怎样让观众通过我的画面,产生额外的联想并击中其柔软的内心,得到共情。”观众也可以静下心来品读摄影作品中的细节,当然那幅摄影作品首先要足够丰富与耐看。

在你看来,一双摄影的眼睛需要具备哪些能力?你是如何磨炼这些能力的?

摄影眼,是每位拿起相机、拿起手机拍摄的人都要具备的能力。它能让我们在纷杂的日常事务中,发现不寻常的一点,也就是在日常生活中发现非凡。而这一点,就是我们拍摄好照片的开始。锻炼这种能力需要多看,一是多看你的拍摄对象,另一方面是多看艺术史,摄影史上是怎样表现类似事物的,从中寻找灵感。

你是如何看待摄影的媒介属性?

除了摄影创作,我现在还逐渐向策展人转变,很多想法也在发生改变。很多事物,其实并不是只有摄影这一种表现手法,或者说纯粹的、传统的摄影表现手法之外,还有很多好的手法。它为我展示出更多的可能,面对自己的拍摄想法,我会尽力找到目前可以想到、可以实现的、自认为最好的表达方式。一种好的表达方式,是与作者的拍摄主题、拍摄意图相适配的表达方式,作者的主观性是首要的,作品的视觉与内涵是相辅相成、能够发生光合作用的。

摄影给你的现实生活带来了哪些影响?令你产生了哪些改变?

摄影让我思考得更多了。摄影记者和摄影家最大的区别就是摄影记者是无论什么选题都必须拍到,而摄影家是有选择的。那摄影家首先要想的就是选题,想清楚为什么要拍摄这个选题,要表达什么,如何表达。摄影也是与人打交道的工作,它增强了我与人的沟通能力。为了拍好这个选题,要与各方面的人接触,至少要让被摄对象同意拍摄,遇到不同意不愿配合的时候,就需要想怎么解决这个问题。拍摄完成之后的呈现也需要与各方面的人沟通交流,这些都是对我的锻炼,也是一个非常好的丰富自我的过程。具体到现在,我每天都想着摄影这个事,现在的拍摄更需要作为创作者的“我”先行,不是冲在前面,而是向内探寻,这个过程更難。

听你说,你学习了很多艺术史、摄影史的知识,满脑子都是当代摄影。能具体说说对你产生影响的书籍资料吗?在你看来,当代摄影是什么?

蒋勋的《写给大家的西方美术史》,推荐摄影人都看看,通俗易懂。我认为,学习艺术史,摄影史,不会立竿见影让你拍到你想要的图片,但如果你学进去了,它会在你不觉察的地方帮助到你,这和治标与治本有点儿像。

我认为当代摄影是一种强调表达的摄影,创作者是有话要说,他会通过摄影技巧、图像内容、话外之音,委婉地让观众感受到他要说什么。而我认为好的当代摄影作品,表达的是人类大同层面的观念,用自己独特的视角及观点,引发大众的共鸣。

在你过往的经历中,一直以新闻摄影为主,它与你心中的当代摄影的交汇处是什么?或者说,你转向当代摄影的难点有哪些?

新闻摄影直观地把事件清晰明了地呈现给读者,而当代摄影是更侧重作者的表达,这种表达可能每位读者品读出来的都不同。在我看来,这也是当代摄影的可爱诱人之处。

我对自己转向当代摄影的难点较为清晰,我太缺少哲学的思维模式了,这应该是我未来努力的方向。

你曾获得不少奖项,获奖与创作之间是什么关系?哪个奖项对你来说是最重要的?

创作作品,当然不能以获奖为最终目的,但获奖绝对是帮助作品更好传播的办法。其实我参加的所有比赛,我认为那些奖项对我来说都是重要的,每个奖项的关注点都不同,这可以让我从不同角度,看待摄影创作这件事。

关于重新做回自己喜欢的事情,你对自己有什么期待吗?

在不惑之年,重新做回自己喜欢的事情,可悲又可喜。悲的是对摄影认识的太晚了,翻看我之前拍的新闻照片,接触到的题材那么好,那么广泛,但当时怎么那么傻,拍得一塌糊涂。喜的是现在对摄影有了新的认识,还不算太晚,傅拥军说,开窍了。我希望能按照现在的思路,一直拍下去,做纪实摄影家,但带着观念去拍。