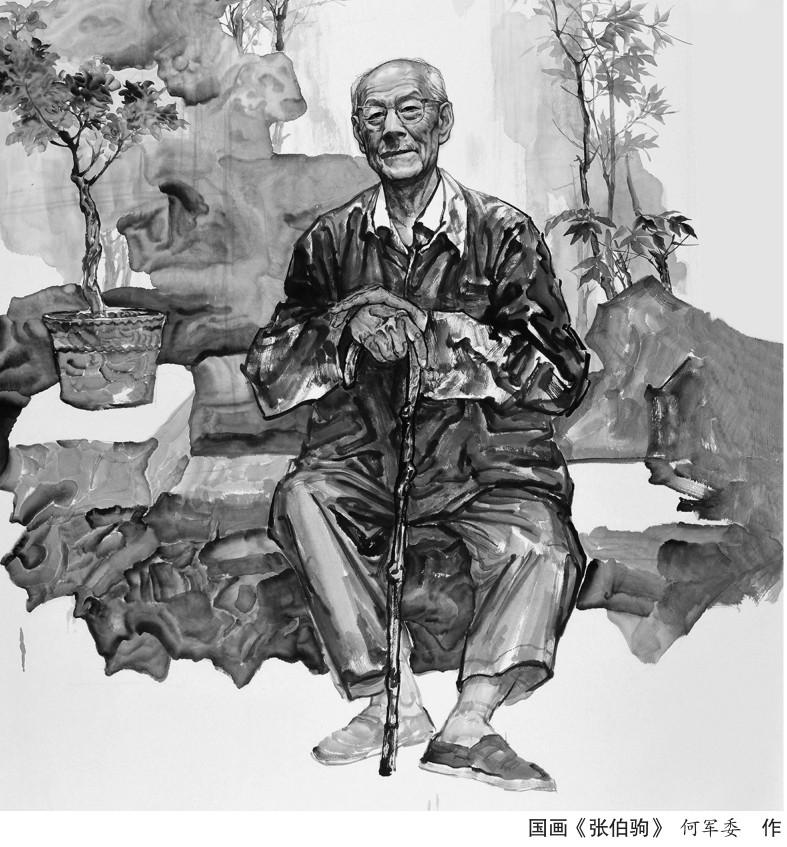

张伯驹:春游词笔郁嵯峨

张恩岭 俞峻勇

词是中国文学百花园中一朵艳丽的奇葩。它始于梁,成于隋唐,盛于宋,上承唐诗,下起元曲,是我国诗歌主要形式之一,也是另一种形式的格律诗。到了南宋时期词方逐渐脱离音乐,不仅仅用于歌唱,也成长为一种独立的具有特殊形式的文学体裁。到了元明时代衰落了300多年后,明末清初重新进入发展状态。清代词人以纳兰性德最为盛名。到了近现代,由于白话文兴起,古诗词逐渐淡出历史舞台。但中华词脉绵绵,词运不绝,在古诗词的落日余晖里,历史天边又出现了一抹艳丽的彩霞。又一中华诗词大家出现了。他就是被红学家周汝昌称为“中国词史当以李后主为首,而以先生为殿”的近现代名人张伯驹。

张伯驹先生是我国近现代著名的爱国主义者,卓越的词人、戏剧家、收藏家和书画家。作为中国知识分子中的文化大家,他的巨大价值越来越为人们所认识,他的人格、他的思想,他的艺术成就越来越焕发出耀眼的光芒。但现在人们提起张伯驹,津津乐道的大都還是他的人生传奇、文坛轶事、捐献佳话。认为他一生最大的贡献,就是为国家护宝献宝。而对于他一生词作的艺术成就及其在中国词坛上的价值和地位却认识不足。其实张伯驹一生最大的成就是他的诗词创作。其一生最具文学价值,能够世代流布,给人以文化精神传递的艺术成就,学问情操,还是他一生的诗词、文章、书画作品。1985年,中华书局出版了《张伯驹词集》,编选了张伯驹一生词作数千首中的907首。如果从词集中第一首的写作时间算起,至1982年,张伯驹写词时间前后长达55年。《丛碧词》《春游词》《秦游河》《雾中词》《无名词》《续断词》,可谓篇篇锦绣,佳作迭出。除了前面周汝昌先生的高度评价外,国学大师冯其庸先生非常欣佩张伯驹的词作,曾填《浣溪沙》,对张伯驹的《春游词》有极高的评价:

其一

才气无双折挫多,平生起落动山河。

至今仍教泪滂沱。国士高风倾万世,

魑魅魍魉一尘过。春游词笔郁嵯峨。

其二

读罢春游泪满巾,分明顽石是前身。

黄金散尽只余贫,眼里茫茫皆白地。

心头郁郁唯情醇,天荒地老一真人。

张伯驹词作浑然天成,音律谐美,情韵兼胜,风致高而不俗,气味纯而不薄,极富深邃感人的艺术魅力,有可意会不易言传之妙。既有“忆长安、春夜骋豪游,走马拥貂裘”的豪纵与轻狂,“垂柳阴阴飞白鸟,野风吹破一湖烟”的清丽与活泼;又有“井梧初黄,庭莎犹绿,乱虫自诉”的苍凉与无助,“去后寒斋案积尘,庭除依是雪如银。小梅憔悴可怜人”的凄清与冷落。可谓一景即是一情,一情亦是一境。

张伯驹1965年前的两部词集《丛碧词》《春游词》是其早期和中期的代表作。这两部词集的风格以婉约为主,间多豪放词作。其1970年73岁以后的四部词集,则可全部归入其晚期词作。张伯驹一生词风的渐变,是与其遭遇及其生活环境直接有关的。青壮年时代,张伯驹完全生活在一个生活优裕的书香门第,其性格行迹虽有“公子”本色,风流倜傥,但其心性真纯,一心浸淫在传统文化的学习与传承上。特别是于词作用功甚苦,主要是学习唐宋词风格,有刻意仿作之迹。这一时期的词作特色,主要体现在其旅游风景词上,例如其《临江仙》一词:

帘影故家池馆,笛声旧日江城。一春深院少人行。微风花乱落,小雨草丛生。 驿路千山千水,戍楼三点三更。繁华回忆不分明,离尊人自醉,残烛梦初醒。

这首词颇有令词的要眇与清婉之妙,深微优美,情调清雅,读来仿佛是作者脱口而出,自然天成。诸如此类的词句,在《丛碧词》中,几乎俯拾皆是,如“鱼儿三尺水,燕子一帘风”,“山光微雨外,人影落花中”等。

1957年,张伯驹的命运发生了很大转折,生活艰难,心情抑郁,几乎中断了词作生涯。1961年,张伯驹被迫随夫人出关东北。在长春他找到了可以发挥长处,也是其倾心热爱的工作——文物收藏。就是在这虽被人冷落但又不甚苦难的生活中,张伯驹又恢复了词作的活力,且每每是触景生情率性而出,一吐肺腑之言,一字一泪,一声一咽,感人至深。但一扫《丛碧词》之欢快、轻灵之风,变得沉郁而哀婉了。其一词《浣溪沙》:

去后寒斋案积尘,庭除依是雪如银,小梅憔悴可怜人。半笑半啼应有恨,一花一蕊不成春,那堪吹笛为招魂。

作者在“词序”中写道:

出关后,家无能养花者。腊尽归来,盆梅只一花一蕊,憔悴堪怜,词以慰之。

这首词写内心感受缜密、凄婉,语言跌宕、活泼、俏皮。他在另一首词《眼儿媚》里说:“情深千尺,怜春是我,我是谁怜?”其情意之悲苦,颇耐寻味。所以,冯其庸先生说:

张伯老的《春游词》,实际可说是他的“断肠集”。古人云:“词穷而后工”,《春游词》确实无论是思想深度,感情深度和艺术的高度,更胜于《丛碧词》。然而这是以他的苦难,眼泪和性命磨练出来的啊!

到了1970年以后,张伯驹再次经历了“山穷水尽疑无路”的命运打击,他的词风也随之发生了巨大的变化。

1970年,张伯驹被辞退,其时已73岁,艰难度日。但就在张伯驹陷入绝境之时的1972年初,章士钊先生通过周恩来总理的批示,聘张伯驹为中央文史研究馆馆员,把张伯驹从生命的惊涛骇浪中一下子拉进了风平浪静的避风港。张伯驹一生命运多舛、苦乐兼备。由富贵到贫寒,由荣耀到屈辱,正是洞透人生的一副最光亮、透澈的眼镜,而他又是一个有教养、有文化、有才华、有气节、心底真纯之人。因此,他晚年词风的转变,也就是必然的了。

他有一首词《渭城曲》:

肆间初见小梅姿,风韵依然似旧时。画图愿买折枝写,无奈囊空惟剩诗。

这首小词前还有一小序:

今冬相对无梅,见肆间有小盆。梅初花,欲买囊空无钱,赋此阕。

这首词作于1971年,是词人最为穷困潦倒的时候,但词人却不减爱梅之心,玉洁冰清的情操不变,语气是幽默的,超然的,自嘲肚子里唯剩诗书而已。

写贫寒的诗词容易博得人们的同情,但要给读者一种美感而不是穷酸气,或怨苦之情却不容易,说穷看来也是一门艺术,难的是分寸不好把握。但张伯驹把握得很好,他这首词,含有幽默、豁达的成分,让人读后有一种“含泪的笑”的感觉。张伯驹写穷愁,也写出了他那高洁的精神气质,其语气又自然平易,平中见奇。

1973年以后,张伯驹已是中央文史研究馆馆员,生活安定,心情泰然。他有了足够的时间和心情来回味自己的一生和消磨晚年的安然时光。他的词越发真率、疏放、洒脱而又有些朦胧的意味了。

到了晚年,张伯驹更是喜用《小秦王》一类语言整齐、短小,类似七言诗的词牌了,如一首题为“听泉”的词:

清泉汨汨净无沙。拾取松枝自煮茶。

半日浮生如入定,心闲便放太平花。

词人在词后又自注云:

泉在寺后小山前,流入甃池,松塔有平坛,汲水煮茶。静坐其下,此时如入定僧,心太平矣。

这首词充溢着尽享大自然美景,心情泰然的满足和潇洒,语言也如信口道来,疏朗亦有雅意。

在人们的印象中,张伯驹是一个优秀的婉约派词人,其婉约词风也为人们所熟悉,但张伯驹一生还填了许多豪放词,也是一个优秀的豪放派词人。

其豪放词的特色是境界壮阔,常常是直抒胸臆,强烈感情直泻而下,具有一种乐观豪迈,雄浑大气,积极向上的精神。青年时代,他曾在北京西山赏雪后作《霓裳中序第一》:

江山倏换色,万象无声都一白,桥下流冰虢虢,看亘野玉田,凌空银壁,荆关画笔。唳朔风、飞雁迷迹。恁阑望、一天黯淡,更莫辨南北。 清寂,埋愁三尺。玉街暗、繁云冻逼,归车难识旧宅。又夜永如年,酒寒无力,烛盘红泪滴。梦里觉梅花扑鼻。铜瓶冷、竹窗萧瑟,月影映丛碧。

这是一首咏雪词,起句就笔力千钧,撼人心魄。上片写雪景,取景广阔,“看亘野玉田”有千里冰封的壮阔,“凌空银壁”写出了雪山的雄奇、冰川的峭拔,笔力雄劲。“唳朔风、飞雁迷迹”,在一片冰冷寂寞的世界中横出飞雁,静中有动,更显示出山川雪景那奇伟的气派。下片写赏雪归来后的感受,仍是字字珠玑,溢华流彩。

1953年,张伯驹在青岛看到过台风掠过大海的场景,填了一首《望海潮·青岛台风过后观潮》,这首词之豪放、壮阔,可谓张伯驹豪放词的杰作之一:

鲸波吞日,蛟涎吹雾,滔天势欲横流。鼍鼓地摇,神旗电闪,萧萧万马惊秋。飞雨卷齐州。看黑风水立,白浪山浮。海表苍茫,微身一粟梦蜉蝣。 扶阑放眼登楼。纵银河倒泻,不浣清愁。归思箭端;雄心弩末,千斤难射潮头。好待霁光收。又分离断雁,来去闲鸥。检点囊中,半残图稿画沧州。

作者以豪放的气魄和雄健的笔力,铺张扬厉地描绘了台风过时青岛海潮的奇险景象,构成了一种气势壮阔,翻江倒海的境界,笔势豪纵泼辣,有淋漓痛快之感。

1962年,词人已经65岁,但面对长白山时,胸中那豪迈的激情不可抑制地喷发出来,他用最宜写豪放词的词牌“六州歌头”写下了一首气魄雄浑,豪情鼓荡的词:

昆仑一脉,迤逦走游龙。承天柱,连地首,势凌空,耸重重。直接兴安岭,燕支血,祁连雪,障沙漠,限胡汉,阻狼烽。伸臂度辽,跨渤烟九点,更起齐东。结巍巍泰岱,秩礼视三公。日观高峰,曙天红。 有灵池水,森林海,千年药,万年松。喧飞瀑,喷寒雾,挂长虹。鼓雷风。南北流膏泽,分鸭绿,汇伊通。开镜泊,蓄丰满,合浑同。屹立穷边绝域,从未受、汉禅秦封。看白头含笑,今见主人翁,数典归宗。

这是一首咏物词,看似歌咏长白山,实际是赞颂祖国的大好河山和悠久历史。上片从西部的昆仑山点起,历数迤逦向东的名山大川,如祁连山、大兴安岭,直至长白山,真可谓承天柱、连地首,意境恢宏阔远,形象博大雄奇,从而将横空出世的名山大川和历史的千古风云酣畅淋漓地挥写于笔下,抒发了饱览壮丽山河的胜慨豪情。

张伯驹类似的豪放词还有很多,尽管有些词,严格地说可以称为疏放或旷放,例如《浣溪沙·正月十一日大雪》:

梦里曾于净土行,开门起看尽光明,岸边垂柳鹤梳翎。天地与心同一白,乾坤着我并双清,万花飞散打身轻。

此词歌咏的景象纯净阔大,语言晓畅、自然,心情则欢悦旷放、瞻净超凡。总之,读着张伯驹的这些词,似乎觉得他已经不是人们印象中婉约派词人了。

张伯驹的豪放词具有鲜明的时代性和爱国精神。豪放词人大多是爱国者,仁人志士,关注现实,为国家兴衰、民族存亡而振臂高呼或热情赞颂。例如,他写于抗战时期的词作《六州歌头·登黄山天都峰绝顶》就表现出强烈的爱国精神,他的这首词一开始就是“擎天拔地,声势走雷霆”的豪壮声势,在结尾部分,面对祖国大好河山被日寇践踏的惨景,他强烈感叹并呼吁:“依恋每瞻北斗、铜驼 泣、荆棘神京。欲呼河汉水,一为洗膻腥,环宇澄清。”这种壮志激越、悲愤慷慨的爱国情怀无疑是时代的最强音,是值得我们学习的。

总之,张伯驹的豪放词善于描绘气象恢宏的艺术境界,放眼无限的时空,同时又表现出词人透悟人生的旷达情怀。

对于婉约词和豪放词,毛泽东曾与1957年8月1日在读了范仲淹的两首词《苏幕遮》《渔家傲》后随手写下了一段批语:

词有婉约、豪放两派,各有兴会,应当兼读,读婉约派久了,厌倦了,要改读豪放派。豪放派读久了,又厌倦了,应当改读婉约派。我的兴趣偏于豪放,不废婉约,婉约派中有许多意境凄凉而优美的词。范仲淹的上两首,介于婉约与豪放两派之间,可算中间派吧,但基本上仍属婉约,既凄凉又优美,使人不厌读,婉约派中的一味儿女情长,豪放派中的一味铜琶铁板,读久了都令人厌倦的,人的心情是復杂的,有所偏袒仍是复杂的。所谓复杂,就是对立统一,人的心情,经常有对立的成分,不是单一的,是可以分析的。词的婉约、豪放两派,在一个人读起来,有时喜欢前者,有时喜欢后者,就是一例。

(见梅岱《毛泽东的诗词观:读书札记》,载《新华文摘》2023年第19期)。

张伯驹虽是一个婉约派词人,又写了大量高亢雄浑的豪放词,因此,张伯驹词正可谓“春游词笔郁嵯峨”给我们以各种美感和丰富是审美收获。

张伯驹直到晚年,还一直作词不断,其间更是洋溢着浓烈的爱国情怀。

1981年元宵佳节,民革和中山书画社举办了一次聚会。恰好当时的盛会上,邀请的有刚从美国回大陆探亲、访问的黄花岗烈士方声洞的胞妹、著名画家方君璧女士。张伯驹闻听非常高兴,马上会见了方君璧女士。同行相见,异常亲热,三句话不离本行,张伯驹又邀方君璧吟诗作画,并且自己带头,即席赋词一阕:

浣溪沙

玉镜高悬照大千,今宵始见一年圆。银花火树夜喧阗。

隔海河山同皎洁,阋墙兄弟早团圞。升平歌舞咏群仙。

词中流露出老人切盼祖国统一的渴望,方女士带头鼓掌,张伯驹先生欣慰地笑了。

转眼到了1982年的春节,一场突如其来的疾病把张伯驹送进了北大医院。

病来如山倒。张伯驹连日昏迷,七八日后病情方有好转,那一天正是2月25日。

上午10时许,有人来访,医生劝阻:“病人情况尚未稳定,不宜见客。”

但张伯驹还是从病床上掙扎起来,因为这位客人是远道而来的张大千的孙子张晓鹰。第二天他就要远赴美国,这次是奉祖父之命特地看望张伯驹的。

下午1时,《文物天地》主编、他的朋友王禹时前来探望。老人请他取来笔纸,录下他刚刚吟成的一首七律和一首《鹧鸪天》词。这是他一生的总结,也是对祖国统一的热忱希望:

病居医院

张大千兄令长孙晓鹰赴美,来视并拍照,因寄怀大千兄

别后瞬经四十年,沧波急注换桑田。

画图常看江山好,风物空过岁月圆。

一病翻知思万事,馀情未可了前缘。

还期早息阅墙梦,莫负人生大自然。

鹧鸪天

病居医院至诞辰感赋

以将干支斗指寅,回头应自省吾身。

莫辜出处人民义,可负生教父母恩

儒释道,任天真,聪明正直即为神。

长希一往升平世,物我同春共万旬。

张伯驹到了生命的最后一息,还在期望着炎黄子孙的台湾人民、大陆同胞“早息阋墙梦”,还想着人民对他的好处,想着社会风气。他留恋祖国,留恋人生,还要“物我同春共万旬”。

春蚕到死丝未尽,他还有多少事要做啊!

1982年2月26日上午,张伯驹的心脏停止了跳动。张伯驹高举传承中华传统文化的大旗,充满故事地走完了他的一生。他的经历既彰显了中国传统文化的魅力,又显示了中国传统词作的光彩!

追悼会上,大厅里摆满了人们送来的挽联,其中一幅上书:

爱国家、爱民族、费尽心血,一生为文化,不惜身家性命;

重道义、重友谊、冰雪肝胆,赍志念一统,豪气万古凌霄。

(作者张恩岭,中华诗词学会会员,河南省作家协会会员,著有《张伯驹传》《张伯驹词传》《张伯驹词说》等;俞峻勇,武汉大学法律学硕士,北京市应急管理局工程师、诗人)