读书信忆往来 谈创作论批评

官晋东

沙汀(1904.12.19—1992.12.14)是我国现当代文学史上具有重要影响的作家。他在60年的文学创作历程中,对20世纪中国社会政治、经济、思想和文化变革作了艺术的审美记录,尤其《在其香居茶馆里》《淘金记》等一大批具有浓郁的川西北地域文化特色的小说,对我国现当代文学发展作出了独特而突出的贡献。党的十一屆三中全会以后,他虽年逾古稀,仍然担当中国社科院文学研究所所长及中国作协副主席重任,为新时期文学创作和理论研究的发展殚精竭虑鞠躬尽瘁。

沙汀一生在文学道路上艰辛跋涉与寻觅,执着深耕现实主义小说创作,对创作理论有许多的积累,我从当面聆听和往来书信中,体悟深深。

记得40多年前的1979年,我大学2年级学习中国现代文学课程时,对沙汀小说产生了浓厚的兴趣。当时,国家百废待兴,大部分文学作品刚开始恢复出版,作家生平史料奇缺,研究资料难找。

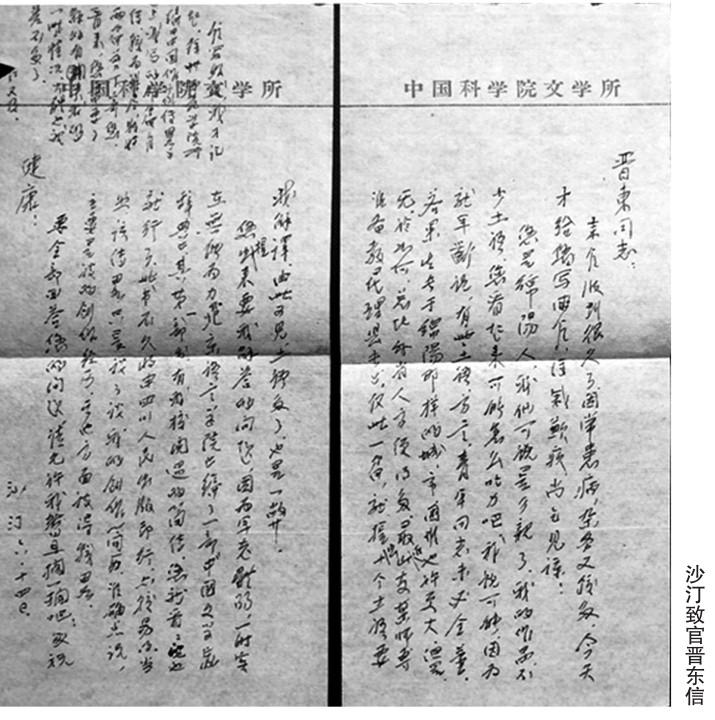

为了读明白沙汀的小说,逐步深入研究其文学创作道路和作品,我就沙汀的人生历程和小说创作等问题写信向他了解与请教。当年6月14日,老人家亲笔写了给我的第一封回信,并随信提供了他为徐州师范学院编辑的《中国作家传略》所写的《自传》。该书当时尚未出版,史料弥足珍贵。

他在信里说:

您是绵阳人,我们可说是乡亲了。我的作品不少土语,您看起来可能不怎么吃力吧?我说可能,因为就年龄说,有些土语、方言,青年同志未必全懂,若果生长于绵阳那样的城市,困难也许更大,但是,无论如何,总比外省人方便得多。最近,山东某师专准备教《代理县长》,仅此一篇,就提出十个土语要我解释。由此可见,土语多了,也是一弊。

拆开信封,见到两页信笺上,沙老用钢笔写满的蝇头小字,从上到下,由右至左,竖排字行端端正正。字迹清秀,苍劲流畅。简洁的字里行间,表现出一种乡亲的亲切感。然后,对其浓郁地域色彩作品中川西北方言土语的特点作了说明,对由此产生的阅读和理解问题谈了感悟,上升到文学创作与传播影响的理论特质思考。

沙汀作品所反映的生活,尤其是语言特色,妨碍了一些不懂四川方言的读者理解作品的精妙之处。因而,他在信中担心笔者出生城市理解乡镇方言土语会有困难,也提起因外省读者语言阅读障碍的解困之事:仅《代理县长》一篇就为山东某师专老师不解含义的10个土语进行解释。

从创作历程回顾看,1931年4月,沙汀抱着通过文学对时代和社会“表示我们应有的助力和贡献”的想法,怀着极大的兴趣和探索精神,写出了第一篇短篇小说《俄国煤油》。1932年10月,出版了短篇小说集《法律外的航线》。茅盾读到还浸着油墨芳香的这部短篇小说集时,顿时为文坛上出现了“有自己的风格的青年作家”而感到高兴,然后写出评论文章——“《法律外的航线》读后感”,发表于1932年12月出版的《文学月报》第一卷第5-6期合刊上面。茅盾称赞说:“无论如何,这是一本好书”,“用了写实的手法,很精细地描写出社会现象,真实的生活图画”。

从1933年起,沙汀认真总结了初期创作成败的经验教训,遵循鲁迅先生的教诲和茅盾的告诫,开始抛弃那种单凭一些零碎印象,以及从报纸通讯中寻找素材拼制作品的简单途径,转而将眼光投向四川,写他比较熟悉的川西北偏远城镇的人物和生活。

1935年,沙汀回到故乡之后,由于有了深层的了解和痛切的感受,从而认识到了故乡社会、人生的文学价值。于是,他在整体把握动态的中国社会的基点上,描写自己熟悉的人和事,将尖利的笔渗及国家的心腹深处——形象地叙写和剖析乡镇社会的各个层面,着力从心灵深处勾画和描绘人生众像,找到并建构了独特的艺术世界。

语言,是文学创作的必须工具。沙汀明白语言的重要性,走上创作道路之前,他就喜好社会科学,还认真钻研和细细琢磨过哲学语言的特性。准备以及开始文学创作期间,他在上海读了大量西方名著,这些语言给他留下了深刻的印痕。到走向成熟的转折途中,除了鲁迅语言给他深刻影响之外,他又将眼睛紧紧盯着川西北,从故乡语言的深井里吸取养料,去丘陵平坝寻求语言料石,用充满泥土气息和个性特色的川味语言,准确表现人物、描写场景,使作品中的人物和场景以及气氛都刻下了典型的川西北地方色彩的烙印,充满活力。沙汀用简练风趣、幽默俏皮、通俗深刻、意味深长的川西北方言俚语搭建了其小说的坚实大厦。

沙汀的语言风格,是最具有川味色彩的。他上世纪80年代谈及语言特点形成原因时还回忆说:

我与安县的关系一直很密切,写的作品也都主要是反映家乡的。特别是40年代,我在雎水关的刘家酱园、刘家沟、秀水镇等处写出了长篇小说《淘金记》《困兽记》《还乡记》和一些中、短篇小说。因此,我很注意从活人的嘴上撷取土语。

从其谈话中可以体会到,建构文学作品的基本材料语言,直接关系到作品的成败。文字的威力足以使小说增光添彩。作家的语言因气质不同而各各有异,语言运用技巧的差异又体现作家风格形成不一样的艺术风格。由于语言特色和题材范围,沙汀也被不少评论家称为“农民作家”或“乡土作家”。

不过,尺有所短,寸有所长。“川味”品格的架构,使沙汀小说别具一格,由川西北乡土走向世界。正可谓越是民族的越是世界的。但也由于浓浓“川味”之故,又限制了不少非川籍或者不全懂四川方言的读者对文本意味的准确理解,削弱了其作品的传播范围及广泛影响。

沙汀在创作中一直在思考方言土语与文学创作关系这一问题。所以,在给我的回信中,深有体会地感叹:“土语多了,也是一弊。”这在理论上,牵涉到方言土语与文学创作、方言土语与作品的阅读、方言土语与文学传播等课题,仍需要继续研究下去。

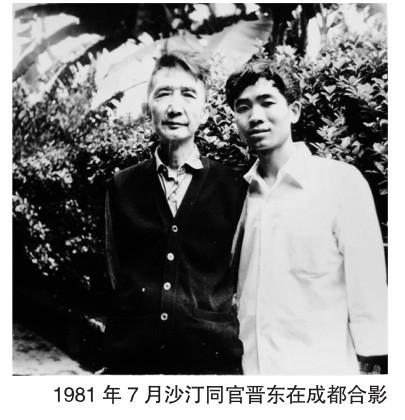

1981年7月7日,我应约到成都第一次拜望和请教沙老。他从北京回到成都养病,住在红星路四川作协的一个三进四合院的最后一个院子里。沙老瘦削矍铄,衣着朴素。在蓝色的布衬衣外面,套穿着一件薄薄的灰色毛背心,下身穿了一条四川农村常见的、洗得褪色的蓝布裤子。脚穿一双圆口布鞋。因为天热,他那布满皱纹的宽额上,冒着细细的汗珠,显得有点气喘的样子。在天井边屋檐下,一张旧方桌旁,他坐在藤椅上,亲切而若有所思地同我交谈起来。

回顾了创作历程,他深有感触地说道:

我搞创作,跨越了新旧不同的两个时代。我解放前的小说,主要是通过人物来揭露国民党旧社会的黑暗和罪恶本质。解放前的散文特写,又主要是写我在延安、晋西北、主要是冀中抗日战场的所见所闻,反映当时斗争的艰苦,歌颂我们党的优良传统。让人们知道,建立革命根据地的不容易。解放后,在新的生活里,再也不能像解放前那样讽刺暴露了。我把笔头面向新的社会,歌颂党和社会主义的优越,赞扬新的人物。

沙老继续谈到他两个时代创作,两个创作期不同的收获和不同的启示:

搞创作,无论如何要从生活出发。光有技巧,不熟悉生活是不行的。我写小说,有的写得顺手,有的也写得不太顺手。写得顺手的都是解放前的作品,因为对过去的生活和人物我都非常熟悉。解放后,我认为过去熟悉的题材已经不值得写了,一心想反映社会主义现实生活。所以同样取材于川西北农村,却是写的新的社会新的人物。但因为对崭新的时代和生活,必须有一个熟悉,认识和积累的过程,对与之相适应的艺术表现形式,也需要进行必要的探索,又缺少长期深入生活的主客观条件,写起来也就不如过去那么方便,不如过去那么顺手,因而有的作品写好后改的比较多。

他从自身创作经历回顾的体会中,阐发了文学创作与社会生活的关系,道出了一条重要的创作规律,即生活是现实主义创作的重要源泉。只有写自身熟悉的、有感受的题材,作品才能达到审美的真实,才能具有不衰的艺术生命力。

沙汀的创作之路,从开始写不熟悉的生活到写熟悉的生活,他从自己长期创作探索和成功实践中,也证实生活是现实主义文学创作的重要源泉,文学创作离不开作家熟悉的生活。上世纪 40年代,他蛰居故乡10年,创作了大量内容厚实艺术独到的作品,如短篇小说《在其香居茶馆里》、长篇小说《淘金记》《困兽记》和《还乡记》等,用客观的写实手法,从政治、经济、道德、地域等各个方面,生动形象描绘出一幅幅有浓郁生活气息和地方色彩的川西北乡镇画卷,反映国统区军绅统治下乡镇的黑暗社会状态和非人道现实。

沙老1981年4月20日在给我的第6封信里,还再次提醒说:

不研究抗战时期、解放战争时期四川的社会、政治、经济情况,恐怕对我的作品无法深入了解。我为什么写那么多有关兵役问题的作品 您问问老一辈人就清楚了。其他也与当日人民的苦乐有关。

可见,作品里的生活是作家自身生活和观察生活的艺术映照。沙汀通过其故乡这一“狭小”的地域中的人生来“深入”揭示社会本质,记录黎明前夜国统区的民生、民风、民情、民瘼。作品具有强烈的美的感染力。他将这生活基地成功转化为文学基地,在创作上开掘了一口深井,培植了一棵参天大树。

人物塑造是小说写作的重要之点。人物塑造的成功与否,直接关系到作品的成败。沙汀非常重视小说人物形象的刻画。其中一个突出特征,就是多以一个熟悉的人作为模特儿,进行艺术增删和加工。

1980年冬至后的一天,沙汀在给我的第5封信中谈道:

一般说,作品中所反映的现实生活,总是跟作者的走过来的生活道路分不开的。其中的人物,主要也同作者所曾接触过的这个那个人物有关,但又不是写真,大体多是同一类型人物的复合体,或就某一实有人物进行过增删、加工。因而,《祖父的故事》中的祖父不是我的祖父。

沙汀小说创作喜欢专用一个人为原型,擅长通过对话刻画人物性格。如《淘金记》中的白酱丹、龙哥、林幺长子等的形象与生活中的原型几乎很少增改。

他在回忆录《雎水十年》中曾说:“白酱丹还是我一位叔祖的老四。白酱丹这个混号在当时城市市民中流传也广。有些人最感兴趣的是龙哥。认为是我对他本人的写照,几乎很少增改。”《困兽记》中的牛祚,就是拿秀水乡的马之祥作为原型的。而中篇小说《闯关》主人公左嘉形象的刻写,就是以作家自己与何其芳为原型的。

他同样在《雎水十年》中回忆说:“还有一点也是真的,左嘉这个主要人物具有我和何其芳同志每个人的某些特点。”还有《在其香居茶馆里》《范老老师》《呼嚎》等不少小说,主人公都有一个原型。

1981年7月26日,我再次到成都沙老家里,听他谈论人生经历与文学创作。他谈到自己作品的风格时说:

我的作品是写实的。我喜欢写得含蓄一些,不轻易在作品中抒发主观的议论。观点和倾向由作品中的人物自己去表现。我1941年秋写成的长篇小说《淘金记》,旨在揭露地主阶级为发“国难财”彼此间的内讧。但我没有直接去讽刺、揭露那些土豪劣绅。通过那些人物,他们自己的言行和心理就表现得十分可笑、可鄙和可恶,从而自然而然的暴露了他们的灵魂的丑恶。

沙老還谈了写作过程“推敲”的重要体会:

我还有一个体会,就是作品写好以后,最好搁一段时间再来看、来改。由于我的作品酝酿构思的时间长,动笔写出来以后,还记得其中的一些对话、句子。因为记得这些,所以随时思考,随时修改。半夜想起都要起床改几句。1960年,短篇小说《你追我赶》在《人民文学》发排之后,我还给编辑部写了航空信,又去了电报,改了几处。酝酿构思久,虽然写的时间会短一些,但修改的时间还是应该多一些。通过认真修改,才能把作品打磨得较为完善。

关于文学作品评论的“说长道短”问题。1980年4月13日,沙汀在给我的第4封信中,谈了他的理念:“作品一发表就成为社会现象了,别人说长道短,我无权过问。”

沙汀的这一理念表明,作家经过千辛万苦,酝酿、构思、写作,生产出作品,作品一经发表之后,就如同离开母体的孩子,成长为具有完全民事权利能力和民事行为能力的成年人,成为了一个成熟的社会个体,具有客观存在的意义。好的文学作品,之所以能够吸引不同时代的无数读者,就在于作家提供了内涵非常丰富的审美对象,在接受活动中,读者可以充分发挥自己的主观能动性,以自己的想象、情感来诠释、充实阅读的对象。

作家内在心理意象形式存在观念形态通过文本创作出来,再通过刊物发表或单独出版发行,进行传播,形成影响。作品一经生产出来,就变为客体存在。作为主体的读者对作品进行阅读接收和批评,形成创造主体和接收主体之间的关系和矛盾。

文学阅读和评论的主观性,既表现在不同的读者之间,也表现在同一读者身上。由于生活经验、文化素养、审美情趣的差别,所处的时代、民族、社会地位的不同,对同一文学作品阅读产生的主观感受可能不同。读者在阅读活动中,依靠形象思维,对作品中的艺术形象进行补充、扩大、丰富,对艺术形象进行再创造。读者凭借作品中的艺术形象,通过联想发掘形象中更隐蔽的意义,甚至会发现作者未曾想到的问题,领悟到作者没有领悟到的意义。

可以说,文学作品中的艺术形象是由作者与读者共同创造的。在这传播影响过程中,作家在创作中明确的主旨会因为接受主体的不同可能感悟有异。因此,文学文本成为阅读批评对象,读者作为主体积极能动的阅读,在审美经验基础上,对文学作品的价值属性进行主动选择、接纳或扬弃,以把握文本深层意蕴。

沙汀用通俗词意“说长道短”来代表接受活动过程的阅读鉴赏评论研究,表示作为创作主体“无权过问”,也就是欢迎和容纳接受者对作品进行分析、研究,不干预不干扰批评者对文学作品的社会价值和审美价值做出的判断评价。

他1987年12月28日在给我的第19封信里还强调:

任何人都有权对我的为人和为文评价一番。但我只希望一点:说好说坏都无所谓,但是必须言之有据。

关于研究创作与现实、历史关系的方法问题。沙老1989年4月13日在给我的第21封信中说:

研究历史必须力求准确,研究创作同现实、历史之间关系则应超脱一些。在艺术上,即以写作而定。不是还有神是而形似的区分吗?创作更加不必说了,我们常常提到的所谓典型问题,更可说明其间精微之处。

文学是客观生活的艺术反映,作为一种社会现象和美学现象的创作,虽然是由各种社会过程决定的,但是任何一个作家的创作,总是这样或那样的跟自己个人生活经历有密切的联系,与作家独特的生活经历,文学修养分不开的。

沙汀認为要把握好文学的审美真实与生活的关系。研究历史真实要讲求准确,必须“力求准确”,而研究文学创作与所再现、反映的现实生活或历史生活之间的关系及联系,应“超脱一些”,以写作的艺术反映而定,要注意典型塑造而非对生活的照搬,不是自然主义的现实翻版,要注意作品反映生活的艺术真实而不是生活原本的实证。尤其要注意文学与生活“神”“形”的辩证关系。

从上可见,沙老在同我的交谈中,在给我的多封信里,谈了他的创作感悟,也涉及文学批评的一些原则。有些虽然只是只言片语,但升华到理论高度,可以说是凝练的理论结晶。

沙汀为人处世温厚谦和,为文谨严,低调而原则性强。在多封给我的书信里,谈及评论写作时,他经常叮咛和告诫我必须坚持实事求是的原则,好处说好,坏处说坏,用词朴素准确,不能使用溢美之词,更不能拔高。

1979年10月16日,沙老在给我的第2封信里说:“你喜欢我的作品,又愿进行研究,我很高兴。”1981年9月3日在第10封信里叮咛:“但望您能写得朴实、素净一些,少用赞扬的语句、字眼。您要我核实一下事迹,我也将尽力而为之。”

1981年9月17日的第11封信中,要求撰写相关文章时注意遣词用句的准确性,更不能有溢美之嫌:“ 我感觉需要改,又打了记号的两处,一处是所谓‘闻名中外这类赞扬溢美之词。我早就向您建议,绝不能用。另一处是您只提到‘晋西北,而事实上,我在‘冀中呆得最久,获益也较多。当然,所谓‘最久,是与在晋西北相比而言。”

1987年12月28日在第19封信里,再次告诫:“您当然不至于贬低我,但是千乞不要有溢美之嫌!”字里行间流露出他谦逊务实从不张扬的品格。

在沙老谦逊和严谨的人格魅力教育影响下,我努力探究,走进沙汀独具风采的文学世界,触摸其艺术风景,感悟其精神风骨。

1980年,我发表第一篇研究短篇小说的论文《略论沙汀及其短篇小说创作》(《西南师范学院学报》1980年第4期)。此后,陆续发表了沙汀年谱和一批论文。

10年积累,10年面壁,10年终于磨出一剑——写成了21万字的专著《跋涉与寻觅——沙汀评传》,于1993年5月在云南大学出版社出版发行。

特别令人值得忆念的是,我国上世纪30年代左翼文学运动的领导人之一、时任中国文联副主席、当时已届90岁高龄的著名作家阳翰笙为本书题写书名。

沙汀的挚友、著名作家艾芜为本书题词:“《沙汀评传》的出版,有助于对沙汀及其作品的深入了解。我表示热烈的祝贺。”

从1979年春天到本书的出版,这期间包含着沙老的关心、教诲。10多年的研究过程中,每每在史实材料方面碰到问题请教或请求帮助时,沙老总是及时、确切地复信解答,提供了大量第一手材料。书中部分章节的事实,亦经他亲笔订正过。但是,对于研究他作品而写的文章的观点,说好说坏,他都尊重研究者的意见,不加任何干涉。

1992年6月下旬,书稿经出版社初审后,我函告沙老。此时,他已经因青光眼双目失明,且受多种病痛折磨,然而,在听了信的内容以后,他不顾重病缠身,很快在当月30号口述复信,对本书的写作、出版作了答复。信中写道:

你给秘书的信中谈到《跋涉与寻觅——沙汀评传》一书的出版问题,我已经知道了,我没有意见。因为在尊重事实的前提下,每个研究人员都有权根据自己的认识、理解,对研究对象进行分析、评价和判断,无论是赞同还是批评与否。都是研究者自己的事,我无权说三道四。更没有理由决定研究著作的出版与否。我欢迎来自任何方面的批评意见。你花那么大的力气,写出这部学术著作,应该向你表示感谢才是,希望早日看到你的著作。

你过去发表的关于研究评论我的文章,咱们已经交换过意见。去年12月你在绵阳会议上宣读的论文,我听了以后。觉得你对《木鱼山》的分析、评价比较准确,抓住了这篇作品与其他这类反思题材作品不同的地方。

收到复信后,责任编辑和我共同努力,期盼尽快将样书送到沙老手中,以实现老人家“希望早日看到你的著作”的祈愿。

然而,万万没有想到,就在本书排版、印刷之际,我突然得到沙老不幸病逝的噩耗。“沙汀同志丧事工作领导小组”寄来的“讣告”沉痛宣告:

中国共产党的优秀党员,杰出的人民文化战士,中国作家协会副主席,四川省文联、四川省作协名誉主席、著名作家沙汀同志,因病医治无效,于1992年12月14日凌晨1时43分在成都不幸逝世,终年88岁。

为祖国为人民用笔搏斗了一生的沙汀,永远离开了我们。

1979年,我开始研究沙汀,当面求教并建立起书信联系。时光飞逝,转瞬就过许多年。在沙汀诞辰120周年之际,重温他老人家用毛笔和钢笔写出的娟秀小字的竖排书信,感到其音容笑貌宛在眼前,特别是他谈及的文学创作和文学批评原则,有的是对我个人当时的评论路径和研究方法的批评与矫正,但今天看来,仍闪烁独到的见解,不失为一种批评原则阐释,具有文学批评理论上的重要的价值和普遍启迪意义。

沙汀的作品依然光耀文学史册。

沙汀的创作理念依然启发文学后人。

(作者系最高人民法院人民法院出版社原副社长、司法巡查办公室原副主任 )