“编码与译码”三级工程项目体系的设计研究

樊敏 赵灿 杨金 汪海波 鲁世斌

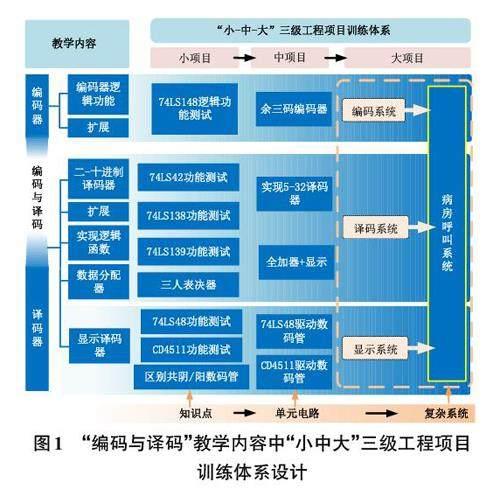

摘要:数字技术基础课程是大电类必修的专业基础课程,编码器与译码器是其中重要的教学内容。传统的教学方案存在着知识点碎片化、理论与实践分离等问题,文章将编码器与译码器这两部分教学内容进行了融合,用“小-中-大”三级工程训练项目重构教学内容,由浅入深地培养学生形成“知识点-知识链-复杂系统”的工程思维模式,并通过对项目设计方案的不断改进、逐级优化,“螺旋递进”地培养学生解决复杂工程问题的能力,从而实现学以致用、知行合一的教学目标,提高教学效果与人才培养质量。

关键词:三级工程项目训练体系;编码器;译码器;Multisim;数字电路教学

中图分类号:TP311 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)05-0131-04

0 引言

数字电子技术基础课程(以下简称“数电”) 是大电类专业必修的专业基础课程,在专业培养课程体系中承上启下、举足轻重[1]。然而,在传统的教学模式中,每门课都是一个独立的体系,强调的是知识体系的完备性,其中译码器与编码器是非常重要的教学内容[2]。根据传统的教学方案,“编码器”讲授优先编码器74LS148的管脚功能和扩展[3]。“译码器”讲授译码器的管脚功能、扩展和利用其实现一般组合逻辑函数的方法,并介绍七段显示译码器。但是从学生的角度看,知识点繁多且零碎,不知道知识点之间的关联,更不知道学了“有什么用”“怎么用”[4-5]。

所以,本文对编码器与译码器这两个知识点进行了融合优化。通过采用“小-中-大”三级工程项目训练体系重构教学内容,把零碎的知识点串联起来形成知识链,再由知识链组成复杂系统[6],并通过对项目设计方案的不断改进、逐级优化,“螺旋递进”地培养学生解决复杂工程问题的能力,实现“学以致用、知行合一”的教学目标,提高教学效果与人才培养质量[6]。

1 融合优化思路

在传统的教学安排中,一般先讲编码器再讲译码器。在编码器这一章节中,在讲授优先编码器74LS148的管脚功能之后,仅讲述如何将2片8-3线优先编码器拓展为16-4线编码器的方法,并没有讲编码器的应用。在译码器这一章节的教学中,只讲了译码器的管脚功能、扩展和实现组合逻辑函数的方法,介绍了7段显示译码器的逻辑功能,也没有讲授显示译码器的工程应用。这样的教学内容与实际的工程应用是脱节的,每个知识点都是孤立的,所以需要对教学内容进行重新组织,思路如下。

1.1 编码与译码合并讲授

编码与译码互为逆过程,所以这两个章节一起讲授效果更佳。

1.2 小-中-大三级工程项目

小型项目针对的是单知识点,比如:“芯片邏辑功能的测试”“译码器实现组合逻辑函数”等是较简单的验证性项目,绝大部分学生可以通过自学完成;中型项目是需要使用2个以上的知识点才能完成的较复杂的项目,如“四人表决器+数码显示”项目,需要用到译码器的扩展、实现组合逻辑函数和驱动数码管等知识点,为较为综合性的项目且有一定难度,可在教师的引导下完成;大型项目指的是更具综合性的项目,如“病房呼叫系统”,这涉及对于编码器和译码器的融合应用,教师需要精心设计项目。通过以上的三级工程项目,实现教学内容的渐进式、分层式的上升发展,培养学生从知识点到知识链再到复杂系统的思维方式,锻炼其分析问题、解决问题的工程能力。

通过以上思路,通过由浅入深、螺旋上升的“小中大”三级工程项目训练体系,将“编码器”与“译码器”两章节的教学内容有机融合起来,优化了教学内容。

2“ 小-中-大”三级工程项目训练体系设计方案

“编码与译码”知识点的总体性教学内容设计秉承从易到难、循序渐进的思路,即从验证性的、单一知识点的基础项目开始,逐渐提升难度和综合度,且鼓励不同的设计方案,从而螺旋上升地培养学生的高阶能力和创新思维。

2.1 小型项目的设计

教学环节设计思路:小型项目是针对单一知识点的验证性实验,如测试芯片功能,难度不大,大部分学生可以在学习过线上微课后自行完成,在此不做赘述。

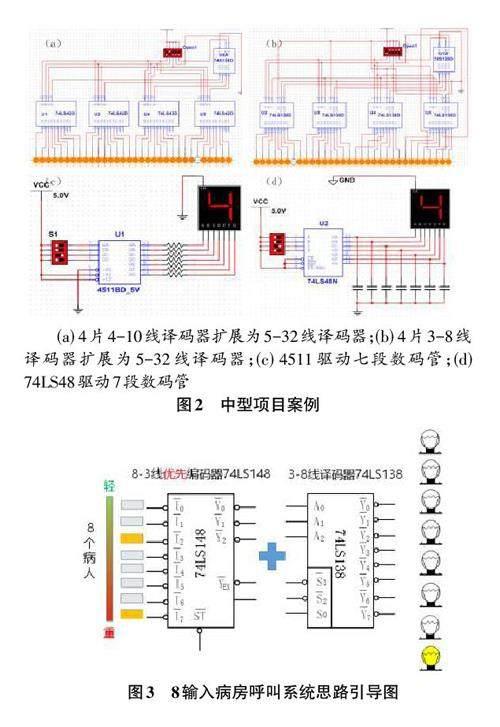

2.2 小型项目的设计

中型项目与小型项目相比具备一定的综合性,需要用到至少2个知识点才能完成。如“5-32线译码器”涉及“译码器的功能”“译码器作为数据分配器”和“译码器的扩展”等知识点,设计方案多样,见图2(a) 、图2(b) ;“显示译码器驱动数码管”涉及“数码管的选择与驱动”和“显示消抖”等知识点,不仅将本章节的知识点联系起来,还使用前期课程电路分析基础中电容的滤波特性解决了显示时的抖动问题,实现了跨课程之间知识点的连接,见图2(c) 、图2(d) 。

教学环节设计思路:中型项目稍具难度,约一半的学生可查阅资料自行完成,大部分学生可在教师的指引下完成。

2.3 大型项目的设计

大型项目的难度不建议陡然增加,以免学生产生畏难情绪。教师应逐渐提高难度,引导学生分析项目实施中出现的问题,寻找到解决问题的方法,从而培养学生的工程能力和创新思维。以下阐述该教学环节的设计方案。

2.3.1 基础方案

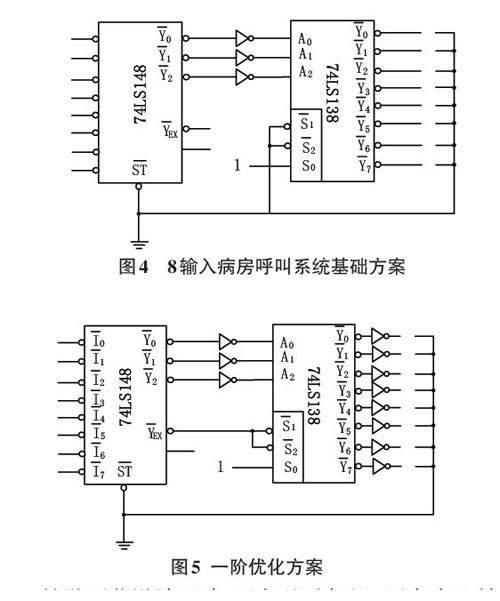

基础功能要求:实现护士站呼叫系统,该系统有8 个输入端,置于8张病床的床头,病人按病情从轻到重的顺序排列;护士站有8盏灯对应8个病人,由于医护人员人手有限,每次最多亮1盏灯,灯亮表示呼叫,原则是重病号优先。

在此处教师可引导学生思考:此系统由于要体现原则,也就是说当有多名病人呼叫医护人员时,亮的是重病号对应的那一盏,所以不是简单地用8个开关去控制8盏灯。优先的功能如何实现?学生会想起小型项目中实践过的8-3线优先编码器74LS148,但是它是8个输入端口,3个输出端口,可是该系统却有8个输出端口,如何解决?学生知道编码器输出的是3位二进制编码,可以用3-8线译码器74HC138将编码器输出的3位二进制翻译为8位,分别与8个输入端一一映射。所以可用编码器+译码器实现,思路图见图3。

电路方案图见图4。为了实现设计目标,学生会带着设计需求再度查阅编码器与译码器的逻辑功能表,会加深对74LS148的输出是反码、74LS138需要输入原码、74LS138的使能条件以及输出端口低电平有效等细节的理解。

教学环节设计思路:该系统将编码与译码两个模块结合到了一起,显示方式简单,仅使用课堂上重点介绍过的芯片74LS148和74LS138即可实现。虽然有一定的综合性,但是难度不大,大多数学生可以完成,有利于培养学生的学习自信,加深其对基础知识的理解。

2.3.2 一阶优化——消除误报

通过Multisim软件仿真发现,按照图4的方案可以实现优先呼叫,但是存在问题:在74LS148没有输入有效信号的情况下,译码器-Y0 输出端口连接的灯泡依然是亮的,所以需要对方案进行优化。

功能要求:在没有病人按下呼叫按钮的时候,灯泡全灭;反之对应的灯泡亮。

在此处引导学生思考:两块芯片之间应该存在通信线,即在上游编码器没有收到有效信号(没有病人呼叫)的时候,下游的译码器接收“截至”的信号。所以学生会关注到编码器的输出端-YEX 与YS,并尝试用该端口去控制译码器的使能端,解决方案见图5。

教学环节设计思路:回归基础知识,用书本上易被忽略的细节知识去解决在项目中出现的问题,实现活学活用,培养学生分析问题、解决问题的工程能力。

2.3.3 二阶优化——数码显示

功能要求:用简洁明了的七段数码管显示呼叫的病床号,并且可实现优先呼叫、无人呼叫时无显示和数码显示的功能。

在此处可导学生思考:在前期的中型项目中,已经学会了区分共阴/共阳数码管的方法,还会使用译码器74LS48和CD4511稳定驱动七段数码管,那么可以将图5中的二—十进制译码器74LS138+灯泡换成显示译码器+七段数码管。如图6是对图5的二阶优化方案,图7是图6的Multisim仿真电路图,证明了设计方案的正确性。

教学环节设计思路:“数码管显示译码”这一教学内容在教材中仅作介绍,学生对此知识点理解不深入,可是该知识点在电子系统中的应用非常广泛,所以应衔接实际的工程案例。此任务具有一定的挑战度,且方案并不唯一。在掌握了前期小、中型项目的实现方法的情况下,大部分学生可以在教师的引导下完成该项目。这样,学生不仅学会了显示译码这一知识点,还会感知到“数字积木”的思维模式,培养了创新思维。

3 考核方案设计

考核方式的设计采用全方位考核、过程性评价的思路,重点考查学生在项目实施过程中是否达到了能力和素质目标表。

小型项目采用学生自评、互评的方式进行。中型和大型项目采用分组汇报的形式进行,中间包含系统演示环节和答辩环节,教师打分,并进行组间互评。成绩构成:小型项目占比為30%+中型项目占比为30%+大型项目占比为40%

每个项目的评价方式:功能实现占比60%+可靠性占比10%+成本占比10%+汇报情况占比20%

4 教学效果评估

从三级工程项目的完成情况看,学生基本能够理解编码和译码的概念,掌握常见编码器和译码器集成芯片的使用方法,并能够用其实现复杂系统,达到了教学目标。在往期的教学中,约65%的学生可以完成该知识点的中型项目,极少有人能完成复杂项目;在实施“小-中-大”三级工程项目训练体系之后,约95% 的学生可以完成中型项目,约90%的学生可以完成复杂项目,说明该方法可以极大地提高教学效果。此外,三级工程项目训练体系也激发了学生对数字系统分析与设计的兴趣,基于本课时的教学内容,学生在此基础上再度优化设计出了功能更多、更先进的呼叫系统,比如基于Zigbee、蓝牙的无线呼叫系统,并参加大学生创新创业活动取得了良好成绩。

5 总结与讨论

本文对编码器与译码器两个章节的教学内容进行了融合优化,用“小-中-大”三级项目训练体系由浅入深地将知识点整合起来。尤其是大型项目“病房呼叫系统”,系统中的各个模块将编码、译码和显示有机组合在一起,学以致用。通过该教学体系,实现了对学生从知识点到知识链再到复杂系统的思维模式的培养,解决了知识碎片化的问题,既兼顾了理论内容的学习,也做到了理实合一,培养了学生自主学习意识和工程实践能力。

可以将这种教学思路拓展至整个数电课程,将整个课程的教学内容用三级工程项目体系连结在一起,让学生在项目实施的过程中培养高阶能力。可以采用“一例到底”的方式,比如“智能交通灯”项目,将计数器、显示译码、555电路等各单元电路结合在一起,让学生在一个学期中不同的学习阶段完成各个单元电路,最后将各阶段的单元联系起来,构成完整的综合性系统。通过学生分阶段学习、连续性实践地完成大型系统中的各个模块,实现数电课程中主要知识点的融合。

还可以将该思路拓展至本科的教学体系。比如用“心电信号采集与分析系统”项目中的各个模块将大一至大四的课程串联起来,完成各个独立单元的设计,跨年级、跨课程、分阶段地完成整个系统,真正实现理论与实践的一体化教学。

参考文献:

[1] 张志毅,杨同忠.基于工程教育核心理念的数字电子技术教学模式研究[J].高教学刊,2020(4):106-109.

[2] 李志义.解析工程教育专业认证的成果导向理念[J].中国高等教育,2014(17):7-10.

[3] 宁新宁,王爱珍,郭红英.基于软件仿真的组合逻辑实验设计[J].贵阳学院学报(自然科学版),2021,16(4):6-11.

[4] 褚馨怡,辛佳宇,秦嘉琦,等.面向新工科的BCD码-余三码转换电路设计应用[J].电子技术与软件工程,2021(17):65-69.

[5] 曹文,姜书艳,王银玲,等“. 双实一虚” 数电实验运行与人才培养模式[J].实验技术与管理,2020,37(3):207-211.

[6] 肖杰,李强,龙胜春,等.数字逻辑电路课程设计实验教学改革与实践[J].计算机教育,2018(5):71-75.

[7] 宋晓庆,朱学华,张爱雪,等.新形势下数字电子技术教学的研究与探索[J].赤峰学院学报(自然科学版),2018,34(3):146-147.

【通联编辑:王 力】