人工智能时代地方院校新工科人才培养模式研究

於雯

摘要:随着人工智能技术的发展及新工科建设的要求,对工科类专业的人才培养提出了更高的要求,对地方院校的工科人才培養带来了新的机遇与挑战。针对地方院校人才培养存在的问题,以信息工程专业为例,从人才培养方向、课程体系设置、多学科融合协同以及校企合作的角度创新人才培养的模式,提高人才培养的应用性和创新性,培养出满足国家发展需求的高校人才。

关键词:人工智能;新工科;地方院校;人才培养

中图分类号:TP393 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)05-0024-04

1 引言

2017年7月20日,国务院发布了《新一代人工智能发展规划》文件,文件提出要培养掌握“人工智能+”经济、社会、管理、标准、法律等的横向复合型人才。2018年 4 月,教育部印发的《高等学校人工智能创新行动计划》指出:利用人工智能技术支撑人才培养模式创新、教学方法的改革; 探索“人工智能+X”的人才培养模式,实施“人工智能 + ”行动;进一步提升高校人工智能领域科技创新、人才培养和服务国家需求的能力[1]。湖北省“十四五”规划提出打造“光芯屏端网”世界级产业集群,加快发展以“光芯屏端网”为代表的新兴产业,对核心芯片、光电子元器件、工业软件等关键领域,组织协同攻关和应用示范。对相关产业人才的需求将会增加,这将推动传统的工科教育教学模式改革,使得传统工科向“新工科转变”[2]。新工科则是以培养具备跨学科背景和较强创新创业能力的工程技术人才为目标的工科教育改革模式,新工科注重培养学生的创新思维、跨学科融合能力和工程实践能力,以适应快速发展的科技和工业变革。

在“人工智能 +新工科”的双重背景下,对地方性高校的工科发展带来了巨大的挑战与机遇,地方院校要加快人才培养模式的调整,在专业布局上与新兴产业接轨、工科专业转型升级以及人才培养模式探究方面应积极开拓创新。通过与产业的紧密合作、实践教育的强化、跨学科融合等措施,高校可以培养符合社会需求的工程人才,并推动学校教育教学的变革与高校人才培养模式的改革,其主要研究流程如图1所示。

2 地方院校信息工程专业人才培养模式的现状及存在的问题

2.1 教学内容滞后

传统信息工程专业的教学内容难以及时更新跟上行业的发展速度。教材和教学方法的更新相对滞后,使得学生在毕业后可能面临技术落后或不适应。

2.2 实践环节不足

地方院校中的电子信息工程专业缺乏充分的实践环节,学生缺乏实际项目经验和实践操作能力。对于电子信息工程需要实际操作和实验验证的专业来说,实践环节的重要性不言而喻。

2.3 缺乏与行业的紧密联系

地方院校的教师和教学班底相对较弱,与行业的联系相对较少。学生难以获得行业内的最新技术动态、实际项目案例以及实习或就业机会,影响其对行业的了解和适应能力。

2.4 缺乏跨学科的综合能力培养

传统信息工程专业在专业教学中过于注重理论知识的传授,对于跨学科的综合能力培养比较薄弱。在现实工作中,一个问题往往需要各个专业知识的综合运用,因此跨学科的综合能力培养显得尤为重要。

2.5 创新创业能力培养不足

地方院校的信息工程专业在创新创业能力培养方面相对较弱,缺乏与创新产业和创业实践的密切结合。对于培养具有创新思维和创业意识的人才,需要加强创新创业教育和实践实训的力度[3]。

3 人工智能时代对新工科人才培养带来的机遇与挑战

3.1 多领域应用需求

人工智能的广泛应用领域包括医疗健康、智慧城市、自动驾驶、金融科技等。这为新工科人才提供了更多的就业和创业机会,他们可以将人工智能技术应用于各个领域,解决实际问题。人工智能技术的发展迅速,新的算法、模型和技术不断涌现,新工科人才需要紧跟技术的发展,并不断学习和更新知识,以保持竞争力。

3.2 跨学科融合创新

人工智能涉及数据科学、机器学习、计算机科学、通信工程等多个学科领域,需要综合的技术和能力,包括算法设计、编程、数据分析、机器学习、深度学习等。因此在人工智能时代可以通过跨学科融合,结合不同学科的知识和技能,创新出更具竞争力的解决方案。

3.3 创新创业机会

人工智能技术在创新创业领域具有巨大潜力,随着人工智能技术的普及和应用,人才市场竞争变得更加激烈。与众多竞争者相比,新工科人才需要具备的优势,如更深入的专业知识、创新思维和团队合作能力。新工科人才可以利用人工智能技术创造新产品、新服务,并通过创业活动将其商业化[3]。

4 创新人才培养模式提高人才培养质量

面对人工智能时代以及新工科对于人才培养的要求,地方高校要积极转变思维,创新人才培养的模式,将人工智能与新工科教学实践密切结合起来,对新工科的教学内容、方法和模式进行改进,紧跟人工智能的发展趋势,为当前高新技术产业的发展培养有用的人才。可以从以下方面进行创新。

4.1 结合地方特色确定人才培养方向

对于地方院校来说,招生和毕业生的就业都具有很大的区域属性,多数学生都来自本省或邻近区域,就业时也更倾向于省内的就业途径,因此,对于人才培养的方向要和本区域的发展特点相结合,更加符合学生的就业选择。以汉江师范学院的信息工程专业为例,学校地处湖北省十堰市,东风商用车有限公司总部所在地,汽车制造产业链众多,学生大多来自湖北省内地区,根据2023年招生计划湖北省内本科招生计划数占全部本科招生数的78.6%。结合湖北省“十四五”规划,提出打造“光芯屏端网”世界级产业集群,加快发展以“光芯屏端网”为代表的新兴产业。结合汉江师范学院应用型人才培养办学定位,梳理出信息工程专业学生就业重点岗位,如表1所示。

结合地方特色,从重点就业岗位出发,准确定位人才培养的目标,更加有针对性地培养地方发展所需的人才,提高学生就业率。

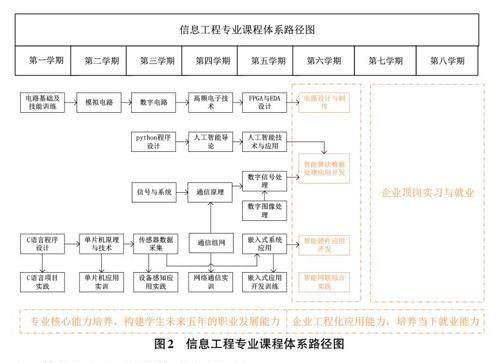

4.2 优化课程设置,加强应用型人才培养

结合时代要求和产业人才需要,优化课程设置,有效提高学生发现问题、分析问题、解决问题的实践能力,采用“2.5+0.5+1”的“三段式”培养模式,着眼于学生工程应用能力的培养,构建实践能力培养为主线的一体化产业人才培养体系,如图2所示。

第1阶段,第1~5学期,是数理基础、学科基础及专业核心等思维能力的培养阶段。为解决原有课程的相互孤立以及专业综合应用问题,跨课程开展学期项目实训环节,为学生后期专业学习打好扎实的基础。

第2阶段,第6学期,是专业拓展应用及项目开发的培养阶段,该阶段采用“ 企业情境、项目主导(PBL2.0) ”的集中式分方向培养模式,可以将学生的能力培养与实际项目开发紧密结合,有利于学生能力的逐步提升,从基本技能锻炼到工程应用能力,再到岗位职业能力的培养。在这个培养阶段中,学生通过参与具体的企业项目和情境模拟,能够更深入地了解实际工作环境和实践问题,锻炼解决问题、团队合作、沟通协调等实际工作能力。通过项目主导的学习方式,学生可以在实践中学习并应用所学的知识和技能,培养独立思考和解决问题的能力,提高创新精神和实践能力,使学生能够适应时代的发展和产业结构的变化。由于集中式分方向的培养模式可以更灵活地调整课程设置和项目导向,可以更好地满足产业对人才的需求。

第3阶段,第7~8学期,是企业实习与毕业设计阶段,这个阶段对学生来说是非常关键的,通过实习可以为学生提供一个实践的平台,使他们能够将学校学到的知识和技能应用到实际工作中。通过与对口企业的合作,学生可以了解企业的运营模式、组织结构、工作流程等,了解职位的具体要求和工作内容。同时,实习也可以让学生认识到自己的优势和不足,有助于树立正确的职业目标和定位[4]。通过企业实习与毕业设计,学生不仅可以熟悉职场文化和职业要求,还能在实践中建立人脉关系,拓展就业机会。学生可以借助此阶段,积累实际工作经验,展示自己的专业能力和潜力,增加被企业青睐的机会。

4.3 促进多学科融合,协调区域高校协同

新工科强调工科与其他学科(如计算机科学、数学、经济学等)的融合。通过跨学科的教学和研究,培养学生具备多学科知识和综合应用能力,能够面对复杂问题进行创新解决。在当前人工智能时代背景下,现实世界问题往往是复杂的跨学科问题,需要多学科的知识和方法相互配合才能得到全面解决。多学科融合可以提供跨学科的视角和方法,使解决复杂问题变得更加有效、可行,多学科融合和区域高校协同是推动高等教育发展和促进创新的重要策略[5]。可以通过促进学科交叉和合作,加强资源共享和互补,提高教学和科研水平,并解决社会问题和经济需求。

在多学科融合方面,高校可以建立跨学科的学院或研究中心,将不同学科的教师和研究人员聚集在一起,开展跨学科研究和教学。这种融合可以促进知识的创新和交叉,培养学生的综合能力和创造力,同时也可以打破传统学科间的壁垒,为探索新领域和解决综合性问题提供平台。对于地方院校可以通过区域高校协同,建立区域联盟或网络,共同解决地方发展和社会需求中的问题,协同体系图如图3所示。通过共享师资、课程资源和研究设施,高校可以提高教学和科研水平、培养人才、推动科技创新和产业发展。同时,高校还可以与地方政府、企业和社会组织密切合作,开展社会服务和科技转化,为当地经济和社会发展作出贡献[6]。

4.4 加强校企协同培养深度,创新人才培养途径

地方高校存在教学资源短缺的问题,在自身师资有限的情况下,如何提升教学效果,发展特色专业人才培养模式是一个关键问题,可以通过加强校企协同培养,创新人才培养途径。高校可以与企业建立长期稳定的合作关系,建立校企合作体系,通过共同制定人才培养计划、开展实践课程、提供实习机会等方式,实现校企合作的有机结合,提高人才培养的针对性和实效性。与企业一起制定联合培养方案,共同培养学生。例如,开设双证培养项目、联合导师制度等。学生在校期间可以在企业实习、参与项目,获得实际工作经验,增强就业竞争力。高校应加强实践教学,通过与企业合作开展实训基地、实验室等项目,让学生在真实的工作环境中进行實践,解决实际问题,提升他们的实际操作能力和解决问题的能力。邀请企业中的专业人士担任导师,参与学生的指导和培养,企业导师可以为学生提供有实践经验的指导,帮助他们在学习和就业方面更好地对接企业需求。加强校企协同培养以及创新人才培养途径,使教育与产业需求更加贴合,提高学生的就业竞争力和实践能力[7]。高校与企业的深度合作可以为学生提供更多的实践机会,并促进学校教育与产业发展的有机融合,其基本思路如图4所示。

5 结束语

在人工智能时代和新工科建设背景下,对传统的工科人才培养提出了新的要求,地方院校更是需要结合地方特点创新人才培养的模式,通过对人才培养模式的研究和创新,提高人才培养的质量,科学地设计并实施培养过程的各个环节,才能满足对新时代人才培养的要求。

参考文献:

[1] 王征,栾鑫,刘旦,等“. 人工智能+新工科” 创新型实践教学人才培养对策探讨[J].长春工程学院学报(社会科学版),2022,23(3):90-93.

[2] 黄杰,杨凡,曹阳.基于产教融合的电子信息工程人才培养探索[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(17):192-194,198.

[3] 刘悦婷.基于OBE理念的电子信息工程专业人才培养模式研究[J].兰州文理学院学报(自然科学版),2022,36(1):116-120.

[4] 翟卫青,宁超魁“. 人工智能” 技术融入应用型电子信息工程专业人才培养探索[J].平顶山学院学报,2022,37(6):124-128.

[5] 张辉,王杨.面向新工科的电子信息工程专业人才培养模式改革与实践[J].辽宁科技学院学报,2022,24(4):61-64.

[6] 蒋峰,任嘉,刘帅.新工科背景下电子信息工程专业人才培养模式的构建与实施[J].轻工科技,2022,38(2):135-137.

[7] 成凤敏,张雅静.新工科背景下电子信息工程专业应用型人才培养研究[J].无线互联科技,2021,18(22):163-164.

【通联编辑:唐一东】