傈僳族豆科药用植物整理研究

段娜梅 唐丽艳 赵飞亚 陶爱恩

【摘 要】 通过对现有的傈僳族医药文献进行考证,分析了傈僳族医药豆科的品种、依据和标准。结果显示,相关文献记载的豆科药用植物有45属54种(含变种),涉及52个药用物种。在先行标准文献中,有25份被纳入其中,达到了总数的 48.08 %。通过梳理发现,现有标准和文献中记载的傈僳族豆科药材的基原、名称、功效或药用部位记载存在较大差异,记录的品种多而无序,“同名异物”“同物异名”的现象普遍存在,药材质量标准的缺失成为阻碍傈僳族医药发展的突出问题。因此,迫切需要加强整理,规范基原药材,加快现代研究,推进傈僳族药物标准制定,促进民族药产业发展。

【關键词】 傈僳族;豆科;品种整理;质量标准

【中图分类号】R926 【文献标志码】 A【文章编号】1007-8517(2024)05-0025-11

DOI:10.3969/j.issn.1007-8517.2024.05.zgmzmjyyzz202405006

Study on Finishing of Leguminous Medicinal Plants of Lisu

DUAN Namei TANG Liyan ZHAO Feiya TAO Aien*

Abstract:The variety, basis and standard of Lisu medicinal legumes are analyzed through the textual research on the existing Lisu medical literature. The results showed that there were 54 species (including varieties) of 45 genera of leguminous medicinal plants recorded in relevant literature, involving 52 medicinal species. Among the advanced standard documents, 25 were included, accounting for 48.08% of the total. Through sorting out, it is found that there are large differences in the records of the origin, name, efficacy or medicinal parts of the Lisu leguminous medicinal materials recorded in the existing standards and literature. The recorded varieties are numerous and disordered. The phenomenon of “same name foreign bodies” and “synonymous” is widespread. The lack of quality standards of the medicinal materials has become a prominent problem hindering the development of Lisu medicine. Therefore, it is urgent to strengthen the sorting, standardize the original medicinal materials, speed up modern research, promote the formulation of Lisu medical standards, and promote the development of national medicine industry.

Keywords:Lisu People; Leguminosae; Variety Sorting; Quality Standard

傈僳族是我国少数民族中一个人数不多但却古老的民族,主要聚居于怒江、丽江、迪庆、大理、保山、德宏、临沧、盐源、盐边等[1]。长期以来,居住在偏僻遥远的高山上,以刀耕火种的原始农业和狩猎为生,到20世纪50年代还保留着明显的氏族社会痕迹[1]。为了使种族繁衍,在与自然和疾病长期抗争过程中积累了许多民族医药知识宝贵经验。早在唐朝朝代,傈僳族先民就有“毒箭射虎”“草根治病”“树叶止血”的传说,明代后期就产生了药材交易的经济活动[2]。随着逐渐认识到某些植物、动物和矿物对身体的作用,进而形成了有目的的医药应用实践[3],加之傈僳族的原始宗教信仰,使傈僳族医药发展呈现出“巫医合一,药神两用”的特色[4]。然而,由于傈僳族医药缺乏文字记载,近现代民族医药文献遗产发掘受到重视,才开始出现相关医药典籍,大量医药知识落于文献中。另外,受地域和文化的影响,傈僳族医药本草文献记载较为散乱,民族药普遍存在“同名异物”“同物异名”现象,开展整理、考证和修订校对迫在眉睫。豆科是具有重要药用价值的一个类群[5],也是傈僳药民族药中数量最多的一个科。目前尚缺乏系统地整理和报道。鉴于此,本研究收集不同地域傈僳族医药文献,包括《三江腹地的傈僳族文化王国》《怒江药用植物志》《傈僳族医药简介》《怒江流域民族医药》《怒江中草药》《丽江傈僳族民间草医草药》《碧江县卫生志》《怒江自治州傈僳族卫生志》《维西傈僳族自治县概况》《恒扎鹏的故事》《怒江州中药材民录》《迪庆傈僳族药用植物图鉴》《维西傈僳族自治县志》《怒江傈僳族自治州治》《中国民族药辞典》《中国民族药志要》《民族药》(中央民族大学)、《中国民族药志》(1~4卷)、《云南民族药志》(1~5卷)、《云南民族药民录》《滇人天衍--云南民族医药》《滇省志》(医药卷)、《中国少数民族传统医药大全》等专著,对记载来源于傈僳族豆科植物药材品种、基原进行系统整理,并查阅现行标准探究对傈僳族药用豆科品种的收载情况,进行分析和总结,为其资源开发利用提供参考。

1 方法

在整理分析中,以药材“中文名称”及“拉丁名”作为药材品种划分依据,整理分析药材品种和基原植物种类。其中“中文名称”参照《中国药典》《中国植物志》等相关标准、专著;“拉丁名”参考《中国植物志》(lora Reipublicae Popolaris Sinicae,FRPS,http://frps.eflora.cn)、Plantlist(http://www.theplantlist.org)和《中国植物志(英文版)》(Flora of China,FOC,http://foc.eflora.cn)进行修订,对拉丁名同异名进行校正,使用接受名(Acceptname)作为植物基原。

2 结果

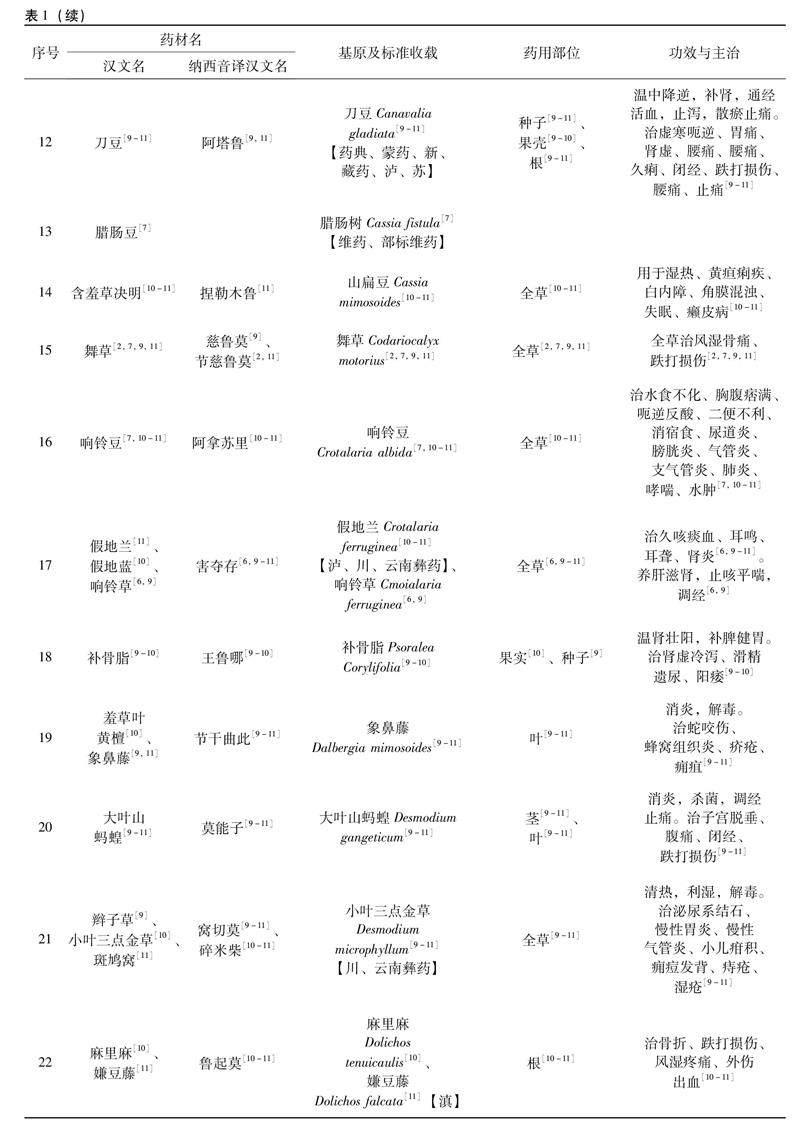

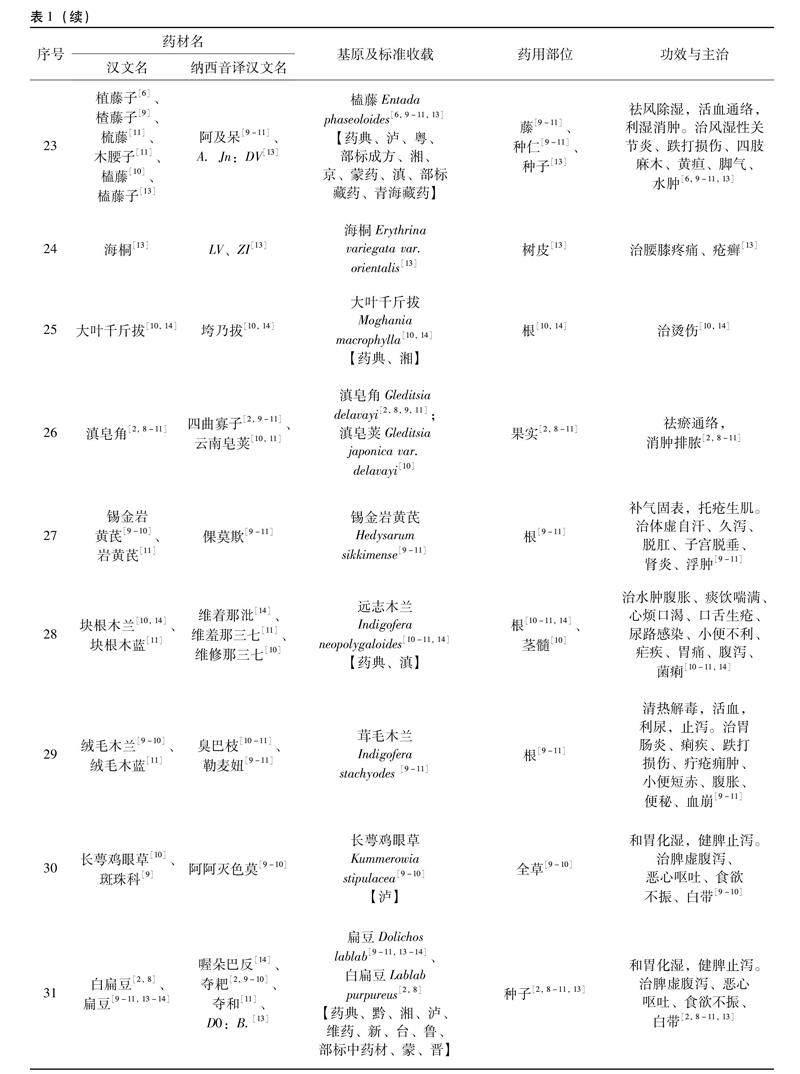

豆科傈僳药的种类及其资源特点:通过对现有傈僳族医药文献进行系统整理,傈僳族药用豆科植物共收集到59个药材品种,有40属54种(含变种)。见表1。其中扁豆属 Lablab、补骨脂属 Cullen、草木樨属 Melilotus、刺桐属Erythrina、刀豆属Canavalia、含羞草属Mimosa、含羞云实属Hultholia、笐子梢属Campylotropis、合欢属Albizia、葫芦茶属Tadehagi、槐属Styphnolobium、黄花木属Piptanthus、黄芪属 Astragalus、黄檀属Dalbergia、鸡眼草属 Kummerowia、豇豆属 Vigna、金合欢属Vachellia、榼藤属 Entada、苦参属Sophora、腊肠树属Cassia、镰扁豆属 Dolichos、密花豆属Spatholobus、木蓝属Indigofera、苜蓿属Medicago、千斤拔属Flemingia、山扁豆属 Chamaecrista、酸豆属 Tamarindus、舞草属 Codoriocalyx、相思子屬 Abrus、宿苞豆属 Shuteria、岩黄芪属Hedysarum、羊蹄甲属Bauhinia、野决明属Thermopsis、鹰叶刺属 Guilandina、鱼藤属Derris、云实属Caesalpinia、皂荚属 Gleditsia分别仅涉及到1个物种;儿茶属 Senegalia、胡枝子属 Lespedeza、山蚂蟥属Desmodium、野豌豆属 Vicia、猪屎豆属 Crotalaria分别涉及到2个物种;葛属 Pueraria、决明属 Senna 分别涉及到3个物种。见表2。在资源分布上,这54种药用豆科植物具有明显的地域性,除少数品种分布于低海拔地区或热带地区外,大多数种类分布于云南省高海拔河谷、荒坡草地或灌丛中,这与傈僳族主要聚居在云南“三江并流”高海拔地区错综复杂的地域性特点高度吻合。从药用部位来看,52个豆科药材品种中,其中有49个药材记载了药用部位。在所有的药材品种中,使用全草/全株类的频次最多,有20个物种,占总数38.46%;使用根/块根的频次有15个物种,占总数28.85%;其次分别为种子11个、叶6个、茎/藤7个、果实4个、花/花苞5个、树皮3个、果壳2个、心材1个。针对药用部位,即使是同一物种,在文献中记载的药用部位也大多不一致,如刀豆,其药用部位记载有种子、果壳、根等3个,且它们的功能基本相同,表明傈僳族医学中使用的药用部位是多样的。

2.2 傈僳族医药学药用豆科植物的主治疾病 药材的功效记载方面,52个药材中,有3种药材在傈僳族专著中未记载功效。在有确切功效记载的51种药材中。参照Collins等人对疾病的分类方法,即损伤(Injuries,INJ)、肌肉/骨骼系统疾病(muscular-skeletal system disorders,MUS)、感染/感染(infections/infestations,INF)、消化系统疾病(digestive system disorders,DIG)、皮肤皮下组织疾病(skin/subcutaneous cellular tissue disorders,SKI)、中毒(poisons,POI)、怀孕/分娩/产褥期疾病(pregnancy/birth/puerperium disorders/effects,PRE)、感觉系统疾病(sensory system disorders,SEN)、营养障碍(nutritional disorders, NUT)、神经系统疾病(muscular-skeletal system disorders,NER)、泌尿生殖系统疾病(genitourinary system disorders,GEN)、呼吸系统疾病(respiratory system disorders,RES)、循环系统疾病(circulatory system disorders,CIR)等13类。结果如图1所示。从图1可看出,傈僳族医药所使用的豆科药用植物,主治疾病以消化系统疾病、皮肤皮下组织疾病和损伤为主,这些疾病的发生与傈僳族聚居地区气候和生活习惯密切相关。傈僳族聚居地地处热带、亚热带地区,因炎热和高湿所致,疮痈肿毒、风湿关节疼痛疾病易发;另一方面,傈僳族饮食味喜酸、辣、凉,腹痛腹泻等消化系统疾病多发。

3 讨论

3.1 关于傈僳族豆科材名称的规范 傈僳族豆科名称规范在傈僳族医学文献中主要以三种形式记录。第一种是使用中文名称和傈僳族药物名称的音译,如《怒江中草药》;第二种是使用直接记录的中文名称,这是最主要的记载形成,主要为《傈僳族医药简介》《怒江流域民族医药》《丽江傈僳族民间草医草药》《怒江州中药材民录》《迪庆傈僳族药用植物图鉴》等现代文献,这与傈僳族医药在传统方面没有文字记载,主要通过口耳相传和个人教育传承休戚相关,与许多著作为现代挖掘整理保护有关;第三种是使用中文名称、傈僳族药名音译和傈僳文,如《云南民族药名录》记载扁豆中文名称为白扁豆[2, 8]、扁豆[9-11, 13-14],傈僳族药名音译为喔朵巴反[14]、夺耙[2, 9-10]、夺和[11],傈僳文为D0∶[KG-*3/5]B.[13]。在三种记载形式中,不同著作文献,存在同一药材品种中文名称和傈僳族药名音译差异较大的情况,如基原植物榼藤Entada phaseoloides[6, 9-11, 13],汉文名记载为植藤子[6]、楂藤子[9]、梳藤[11]、木腰子[11]、榼藤[10]、榼藤子[13],再如基原植物洋紫荆Bauhinia variegata[8-11],汉文名分别记载为洋紫荆[10-11]、白花树[8]、老白花[9],傈僳族药名音译分别记载为羊蹄甲[9, 11]、老白花[11]、败花[9,11];甚至存在基原植物分别为麻里麻Dolichos tenuicaulis[10]和嫌豆藤Dolichos falcata[11],但是傈僳族药名音译均为鲁起莫。这些现象普遍存在,显然容易导致傈僳族药物混用和乱用,不利于临床用药的安全,因此迫切需要加快药物名称的考证,统一使用中文名称、傈僳族药名音译和傈僳文3种名称进行规范。

3.2 关于豆科傈僳药的药用部位和功效 关于豆科傈僳药在不同文献记载的同一种药材的药用部位和功效存在一定差异,如基原植物刀豆Canavalia gladiata[9-11],不同文献使用的药用部位分别有种子[9-11]、果壳[9-10]、根[9-11];再如基原植物厚果崖豆藤Millettia pachycarpa[6, 9-11, 13]不同文献使用的药用部位分别有根[9-11]、叶[9-11]、种子[9-11, 13]、全草[6],其功能基本相同,这种现象在其他傈僳族药用品种中较为普遍。在药材功效方面,52种药材中有3种在傈僳族专著中没有记载。在51种有明确功效记载的药物中,有10种药物有“解毒、清热解毒、清热解毒”功效记载,占18.52 %,这可能与傈僳族长期生活环境和疾病有关。就效力的记载形式而言,主要有两种情况。首先,文献记载大相径庭;第二,治疗术语表达不规范,在使用傈僳语医学术语或中医术语时,存在两种混用情况,如基原植物远志木兰Indigofera neopolygaloides[10-11, 14],傈僳族药名音译维着那沘[14]、维羞那三七[11]、维修那三七[10],《中国民族药辞典》记载根治水肿腹胀、痰饮喘满;茎髓治心烦口渴、口舌生疮、尿路感染、小便不利、疟疾。《云南民族药名录》《中国民族药志要》记载根用于胃痛、腹泻、菌痢。再如基原植物决明Casia tora[2, 7, 9-11],傈僳族药名音译:捏勒士鲁[2, 9, 11],药用部位均为种子[2, 7, 9-11],但《怒江中草药》《傈僳族医药简介《云南民族药志·一卷》记载其“苦、甘,凉。清肝,明目,利水,通便。治高血压头痛,急性结膜炎,角膜溃疡,青光眼,大便秘结,痈疖疮病。”而《中国民族药辞典》《中国民族药志要》记载其“治疗高血压头痛,急性结膜炎,角膜溃疡,青光眼,大便秘结,痛节疮病”,上述现象在傈僳药物功能主治记载中极为普遍。因此,傈僳族药物在药用部位和功能主治上有必要进一步规范。

3.3 关于豆科傈僳药材的品种和基原 关于傈僳族药材的品种和54种傈僳族药用植物的原始统计,共涉及52个药材品种,在不同标准和专著文献中,“品种-名称-基原”记载差异巨大。主要为三种类型,一种是同一种药材来自同一属的多种植物,如“莫很情[10-11]”基原涉及阴山胡枝子Lespedeza inschanica[10-11] 和尖叶铁扫帚Lespedeza juncea[10];起爪[6, 9- 10]、oncw[13]基原涉及葛Pueraria lobata[9-10, 13];葛麻姆Pueraria montana var.lobata[6],修订后分别是来自葛属的山葛Pueraria montana (Loureiro) Merrill和葛Pueraria montana var. lobata(Willdenow) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep;另一种是同种药材来源于不同属的多种植物,曲者胜[2, 9, 11],专著记载基原分别金合欢Acacia farnesiana[2, 8-11]和蛇藤Acacia pennata[2, 8-9, 11]等两种药用植物,但经过《中国植物志》修订拉丁名后金合欢为金合欢属金合欢Vachellia farnesiana (Linnaeus) Wight & Arnott,而蛇藤Acacia pennata为儿茶属印度藤儿茶Senegalia pennata (L.) Maslin;“捏勒木鲁[9]”基原涉及云实C.mimosoides[9]和马豆Vicia sativa[9],然而云实C.mimosoides属于含羞云实属含羞云实Hultholia mimosoides (Lam.) Gagnon & G. P. Lewis,但马豆Vicia sativa属于野豌豆属救荒野豌豆Vicia sativa L.。第三种是同种植物作为不同种基原药材,这种现象最为普遍,如“四曲寡子[2, 9-11]、云南皂荚[10-11]”在不同典籍分别记载为滇皂角Gleditsia delavayi[2, 8-9, 11];滇皂荚Gleditsia japonica var. delavayi[10],修订后均为滇皂荚Gleditsia japonica var. delavayi (Franch.) L.C.Li,如“鲁起莫”基原涉及麻里麻Dolichos tenuicaulis[10]和嫌豆藤Dolichos falcata[11],两者通过修订后基原均为纤茎镰扁豆Dolichos tenuicaulis (Baker) Craib。“恩摸腊假[2, 9-10]”基原涉及葫芦茶Desmodium triquetrum[10];葫芦茶Tadehagi triquetrua[2, 8- 9],修订后均为葫芦茶Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi。四是基原植物尚未使用修订过后拉丁名或中文名称,这种现象最为普遍,这样容易造成混乱,如西南宿苞豆Shuteria involucrata var. villosa[9-11]修订后为西南宿苞豆Shuteria vestita Wight et Arn.决明Cassia tora[2, 7, 9-11]修订后为决明Senna tora (Linnaeus) Roxburg;大叶千斤拔Moghania macrophylla[10, 14]修订后为大叶千斤拔Flemingia macrophylla (Willd.) Prain;海桐Erythrina variegata var.orientalis[13]修訂后为刺桐Erythrina variegata L.;厚果崖豆藤Millettia pachycarpa 修订后为厚果鱼藤Derris taiwaniana (Hayata) Z. Q. Song。上述傈僳药材“品种-名称-基原”的不规范现状,与傈僳族药材的分类记载和傈僳族药材医学文献中植物分类的差异有关,需要进一步梳理,使其更加规范。

3.4 关于豆科傈僳药材的质量标准现状 目前傈僳族医药缺乏本民族独立的民族医药标准,通过查阅文献得知,部分与中药或其他民族药共用药材品种收载于《中华人民共和国药典》《部颁标准·蒙药分册》《部颁标准·藏药分册》以及其他省区的地方药材标准中。经统计,上述标准中收载的傈僳族医药学药用豆科植物药材品种共有26种(表1),约占总种数的48.15%。除了《中国药典》收载的傈僳族医药、中医药通用的儿茶Acacia catechu[7]、合欢Albizia jrulibrissin[2, 7, 9]、苏木Caesalpinia sappan[2, 8-11]、刀豆Canavalia gladiata[9-11]、榼藤Entada phaseoloides[6, 9-11, 13]、大叶千斤拔Moghania macrophylla、远志木兰Indigofera neopolygaloides[10-11, 14]、白扁豆Lablab purpureus[2, 8]、决明Casia tora[2, 7, 9-11]、苦参Sophora flavescens[2, 7, 9-11, 13]、槐Stypholobium japnicum[9]、葫芦茶Tadehagi triquetrua[2, 8-9]、赤豆Vigna angularis[9-11, 15]外,其他品种药材仅对性状、显微及理化鉴别有规定,缺乏对药材质量控制更为重要的检查、浸出物、含量测定等项目的规定,缺乏对药效物质基础、生物活性评价、质量标志物探索等方面的研究,反映出傈僳药材标准不完善,这显然不利于傈僳药材的临床应用和发展。另外,尽管与中医药通用傈僳族医药,在功能主治上也存在较大的差异,因此,研究符合本民族医药的民族药质量标准,是非常有必要和迫切的。

4 结语

开展傈僳医药品种和标准整理与考证,是确保临床用药准确、安全有效的前提,符合国家对民族医药产业发展的需求,对保护和开发利用傈僳族医药药用具有重要的现实意义。本研究发现,目前许多傈僳族医药尚存在地方志、民族医药志、名录、民间医药志和卫生志中,以至于药材名称使用混乱,缺乏规范的记录,药材基原植物“同名异物”“同物异名”现象普遍,药用部位使用混乱,功用主治记载不一,缺乏本民族药材标准等已经成为阻碍傈僳族医药产业发展和临床用药的迫切问题。加强傈僳药物名称的本草考证,促进品种整理和质量标准的建立,对于规范傈僳族药材的临床使用,保证药材质量,合理保护和利用傈僳族药材特色资源,促进傈僳族药材产业发展具有重要意义。

参考文献

[1]王寅,郑进,盖沂超.东方大峡谷的民族医药之花——云南傈僳族医药简介[J].云南中医学院学报,2008,31(1):71.

[2]贺铮铮,杨玉琪.傈僳族医药简介[M].北京:中医古籍出版社,2014.

[3]杨玉琪,贺铮铮,方路,等.云南跨境民族傈僳族医药现状调查[J].云南中医中药杂志,2010,31(12):34-36.

[4]李智环.论傈僳族形成、发展过程中的民族迁徙[J].攀枝花学院学报:综合版,2011,28(5):34-36.

[5]曹岚,杜小浪,钟卫红,等.豆科藏药品种与标准整理[J].中国中药杂志,2015,40(24):4914-4922.

[6]云南省药物研究所.云南民族药志(第四卷)[M].昆明:云南民族出版社,2012.

[7]云南省药物研究所.云南民族药志(第一卷)[M].昆明:云南民族出版社,2008.

[8]云南省药物研究所.云南民族药志(第二卷)[M].昆明:云南民族出版社,2009.

[9]云南省怒江傈僳族自治州卫生局.怒江中草药[M].昆明:云南科技出版社,1991.

[10]张艺贾,敏如.中国民族药辞典[M].北京:中国医药科技出版社,2016.

[11]李星炜,贾敏如.中国民族药志要[M].北京:中国医药科技出版社,2005.

[12]云南省药物研究所.云南民族药志(第三卷)[M].昆明:云南民族出版社,2010.

[13]周元川,郑进.怒江流域民族医药[M].昆明:云南科技出版社,2010.

[14]云南省药品检验所.云南民族药名录[M].昆明:云南省药品检验所,1983.

[15]云南省药物研究所.云南民族药志(第五卷)[M].昆明:云南民族出版社,2012.

[16]中华人民共和国卫生部药典委员会编.中华人民共和国药典[M].北京:化学工业出版社,2015.

[17]中华人民共和国卫生部药典委员会编.中华人民共和国卫生部药品标准(试行)[M].北京:人民卫生出版社,1996.

[18]中华人民共和国卫生部药典委员会编.中华人民共和国卫生部药品标准.中药材(第一册)[M].北京:人民卫生出版社,1992.

[19]中华人民共和国卫生部药典委员会编.中华人民共和国卫生部进口药材部标准[M].北京:人民卫生出版社,1987.

[20]中华人民共和国卫生部药典委员会编.中华人民共和国卫生部药品标准(蒙药分册)[M].北京:卫生部药典委员会,1998.

[21]內蒙古自治区卫生厅编.内蒙古中药材标准[M].呼和浩特:内蒙古科学技术出版社,2021.

[22]新疆维吾尔自治区卫生厅编.维吾尔药材标准(上册)[M].乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,2010.

[23]新疆卫生部编西藏青海四川甘肃.藏药标准[M].西宁:青海人民出版社,1979.

[24]云南省食品药品监督管理局编.云南省中药材标准(第二册彝族药)[M].昆明:云南科技出版社,2005.

[25]广西壮族自治区食品药品监督管理局编.广西壮族自治区壮药质量标准(第一卷)[M].南宁:广西科学技术出版社,2008.

[26]新疆维吾尔自治区卫生厅编.新疆维吾尔自治区药品標准[M].乌鲁木齐:新疆自治区卫生局出版社,2010.

[27]贵州省药品监督管理局编.贵州省中药材、民族药材质量标准[M].贵阳:贵州科技出版社,2019.

[28]云南省卫生厅编.云南省药品标准[M].昆明:云南大学出版社,1975.

[29]行政院卫生署中华药典编修委员会编.中华药典[M].台北:行政院卫生署,1953.

[30]湖南省食品药品监督管理局编.湖南省中药材标准[M].贵阳:贵州科技出版社,2010.

[31]四川卫生厅编.四川省中药材标准[M].成都:成都科技大学出版社,1987.

[32]山东省药品监督管理局编.山东省中药材标准[M].济南:山东友谊出版社,2002.

[33]北京卫生局编.北京市中药材标准[M].北京:首都师范大学出版社,1998.

[34]上海市卫生部编.上海市中药材标准[M].上海:上海市卫生局出版社,1994.

[35]吉林省卫生局编.吉林省药品标准[M].吉林:吉林科学技术出版社,2019.

[36]广东省食品药品监督管理局编.广东省中药材标准[M].广州:广东科技出版社,2011.

[37]广西壮族自治区卫生厅编.广西中药材标准[M].南宁:广西科学技术出版社,2011.

[38]江苏省卫生厅编.江苏省中药材标准[M].南京:江苏省科学技术出版社,1989.

[39]山西省卫生厅编.山西省中药材标准[M].山西:山西省卫生厅出版社,1983.

[40]福建省食品药品监督管理局.福建省中药材标准[M].福州:海风出版社,2006.

[41]青海省卫生厅编.青海省藏药标准[M].青海:青海省卫生厅出版社,1992.

[42]云南省食品药品监督管理局编.云南省中药材标准(第三册:傣族药)[M].昆明:云南科技出版社,2005.

[43]中华人民共和国卫生部药典委员会编.中华人民共和国卫生部药品标准(维吾尔药分册)[M].乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,1999.

(收稿日期:2023-06-16 编辑:陶希睿)

基金项目:云南省教育厅科学研究基金项目(2022J1214);云南省高校古委会2022年度项目经费资助(gjz101);校级中青年学术和技术带头人后备人才支持(2022xshb05);丽江市中青年学术和技术带头人后备人才支持。

作者简介:段娜梅(2001—),女,汉族,本科在读,研究方向为民族医药化挖掘整理研究。E-mail:3244513721@qq.com

通信作者:陶爱恩(1991—),男,汉族,硕士,讲师,研究方向为民族医药文化整理与资源利用研究。E-mail:2515073996@qq.com