基于通勤率的东京都市圈空间结构研究及其启示

李健, 张琳

摘要:都市圈是城镇化发展到高级阶段的重要空间组织形式,探讨其空间范围、空间结构和成长机制是优化都市圈规划的重要工作基础。选择与上海大都市圈相类似且发育更成熟的东京都市圈作为比较案例,基于“2018年东京都市圈城市交通特性调查”数据测度东京都市圈中心—外围的通勤流,运用社会网络分析法从关系网络视角对东京都市圈通勤网络结构特征及其效应进行分析,借助空间计量模型分析东京都市圈空间结构的影响因素,研究结果发现:第一,东京都市圈空间范围大致为11 300平方千米,并且有明显“核心—外围”结构,形成了以东京区部为核心的东京都市圈5个圈层;第二,通勤率指标仍然是体现中心城市和外围城市之间紧密劳动力联系的重要考察标准;第三,轨道交通建设、经济发展、时间距离以及人口规模等指标都对都市圈空间结构产生影响;第四,东京都市圈空间组织具有多层级的复杂网络结构特征。以上四点研究发现对于上海大都市圈空间规划具有重要启示意义。

关键词:上海大都市圈; 东京都市圈; 通勤率; 空间结构

中图分类号:TU984.1 文献标识码:A 文章编号:1009-3060(2024)01-0074-12

一、 引言

2019年12月,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,提出“加快南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波都市圈建设,统一规划建设都市圈内基础设施,构建快速便捷都市通勤圈;加强都市圈之间的合作互动,推动上海与近沪区域及苏锡常都市圈联动发展,构建上海大都市圈”。都市圈的定义源自欧美国家的“都市区”概念,是中心城市与周边城市基于分工、商贸、交通等形成的经济社会密切联系的特定的区域城市簇群[1]。在实践规划中,上海大都市圈先后经历了从“1+6”“1+7”到“1+8”①,再到目前“1+12”成员城市的多次调整,反映出上海大都市圈空间范围基于行政区划分的主观性。

欧美国家对都市区或者大都市统计区的界定,更为强调中心城市与周边城市的人口规模情况(城市地区)及通勤强度(联系度),更多反映就业机会集中(需求劳动力)和人口集中(供应劳动力)的城市跨域联系[2]。依据美国2013年启用的《2010年都市区界定标准》,大都市统计区规模超过5万人,小都市区规模超过1万人。超过50%的人口位于核心区的郡县或郡县群被称为中心县,与中心县毗邻且与中心县通勤率超过25% 的郡县称为外围郡县,中心县和外围郡县共同构成都市统计区。加拿大的大都市普查区的界定标准每隔5—10年会进行调整,2016年其通勤阈值从2011年的25%提高到了50%。从2021年开始,加拿大大都市普查区总人口规模应大于10万人,与核心区毗连的細分普查区至少满足以下三个条件之一:一是至少50%的居民位于核心区;二是至少50%的劳动力在核心区工作;三是至少50%的劳动力在核心区居住。英国以两个相邻超级产出区域的通勤率为标准识别通勤区,其通勤区识别方法为:某个或多个超级产出区域中,超过75%的居民在此工作,超过75%的从业者在此居住,且总人口超过3 500人,则构成通勤区“雏形”。当通勤区人口规模超过2.5万人时,通勤率阈值由75%下降至6667%;当通勤区人口规模处于3 500—25 000人时,通勤率阈值则根据实际人口规模由75%线性下降至6667%[3]。日本将都市区定义为包含一个或多个中心市及其相关外围区域的空间,中心市为中央指定市或人口超过50万的城市,以市町村为基本单元确定中心市外围区域,如果中心市周边市町村15岁以上居民中至少1.5%的人在中心市工作或就学,那么该市町村将被纳入该都市区的统计范围。日本经济产业省还提出了大都市就业区的概念,外围区域主要是与核心区城市保持10%以上通勤率的市町村。由于与欧美国家的都市区在中心市的人口规模标准方面存在量级的较大差异,中国学者往往将日本的“都市区”翻译为“都市圈”。

从欧美及日本对都市区(都市圈)的空间范围定义来看,中心市人口规模、通勤率这两个指标最为关键,由于中心市人口规模一般都比较明确,因此通勤率成为重要考察对象。本文选择与上海大都市圈在经济结构、人口规模和密度、社会联系等方面都比较相近且发育更成熟的东京都市圈进行研究,试图实现三个研究目标:一是对东京都市圈的空间范围进行界定,以便更好地类推上海大都市圈的空间尺度;二是对基于通勤率的东京都市圈空间组织进行探讨,为上海大都市圈空间结构的优化提供依据;三是对东京都市圈空间发育机制进行研究,为上海大都市圈空间规划政策提供参考。

二、 数据来源及研究方法

(一) 研究范围

根据日本国土交通省对于东京都市圈的定义与划分范围,本文的研究对象包括东京都市圈“一都三县”(东京都、埼玉县、神奈川县、千叶县)及茨城县南部,总计268个市町村。

(二)数据来源

本文数据主要来自日本总务厅和国土交通省的“2018年东京都市圈城市交通特性调查”。该数据库自1987年起先后发布过6次,通过对东京都市圈范围内常住人口的交通行为特征进行调查,以把握东京都市圈范围内的交通状况,为政府决策和科研机构从事研究提供参考,具有较高可信度。该调查通过随机抽样的方法,从东京都市圈共1 800万个家庭户中抽取约63万户,利用信件、网页等形式进行问卷调查,以了解和把握东京都市圈范围内不同城市、不同交通主体的出行特点。另外,“2018年东京都市圈城市交通特性调查”包括“日常通勤+学生上学流动”数据,考虑到我国跨城市上学的学生数量较少,本文对东京都市圈的研究仅采用日常通勤数据,以实现更好的参考和对标价值。

(三)研究方法

本文利用“2018年东京都市圈城市交通特性调查”数据,计算中心区与外围城市的通勤联系,参考国内外既有的都市圈划分标准,选择客观指标并建构科学方法,以探讨东京都市圈现有的圈层结构划分及其主要影响因素。基于以上研究目标,本文的研究方法主要包括:第一,构建指标体系,测度都市圈范围内各城市“中心—外围”通勤强度;其次,使用社会网络分析方法,从整体性、个体性等多层面对通勤网络格局进行可视化展示,分析通勤网络特征和结构层次;最后,构建空间计量模型,以探析东京都市圈空间结构的影响因素。

1. 通勤强度

通勤联系具有方向性。为测度区域内的通勤强度,本文构建了具有方向特征的4个指标——内向通勤率、外向通勤率、双向通勤率、通勤偏好指数,以反映东京都市圈各地区与中心区的通勤联系强度。

内向通勤率(W_1)指居住在外圍地区但到中心城内工作的人口占其工作总人口的比例。计算公式为:

W_1=MijMi (1)

式中Mij表示在外围地区i居住的劳动人口中前往中心区j工作的人口数量;Mi表示在外围地区i居住的工作总人口数。

外向通勤率(W_2)指居住在中心区但到外围地区工作的人口占中心区工作总人口的比例。计算公式为:

W_2=MjiMj (2)

式中Mji表示在中心区j居住的劳动人口中前往外围地区i工作的人口数量;Mj表示在中心区j居住的工作总人口数。

双向通勤率(W_3)即内向通勤率和外向通勤率之和,因而其计算公式为:

W_3=MijMi+MjiMj (3)

通勤偏好指数(Iij)即两城市实际的通勤人口流量与地区可能的最大通勤流量的比值。通勤偏好指数是一个相对指标,测度的是某一地区通勤流量大小是否与该地区人口规模相匹配,反映地区间联系的紧密程度。表达式为:

Iij=MijPiP×PjP×∑Mij (4)

在通勤偏好指数公式中,Mij表示i地区流入j地区的通勤人口数量,Pi为i地区的人口数量,Pj为j地区的人口数量,P表示研究区域的总人口数量。

2. 通勤网络

在得到268个市町村相互间及城市内部的通勤数据之后,本文构建了通勤联系矩阵。其中,依据日本总务省的定义,15岁以上常住人口中通勤率达到1.5%就表示某城市与另一城市具有通勤联系。本文样本范围是实际的通勤人口总数,因此将通勤临界值调整为1%,在通勤联系矩阵中通勤率高于1%的标记为1,反之取值为0,以此得到268个市町村间的二值通勤网络矩阵,分网络整体、网络个体两个层次进行考察。

(1)网络整体空间关联分析

为了进行网络整体空间关联分析,本文采用整体网络密度、 网络关联度、网络效率和网络等级度进行测度。

整体网络密度(Di)用于测度节点之间联系的紧密程度,网络密度越高,节点间联系愈发密切。表达式为:

Di=NM(M-1) (5)

其中,N为城市间通勤联系的节点对数,M为节点数。

网络关联度(C)用于测度网络节点之间彼此联系的程度。如果网络中有许多点互相之间不可达,那么该网络的关联性就较小;当任意两点间都有可达的途径时,整体网络的凝聚力则越大。表达式为:

C=1-VM(M-1)/2 (6)

其中,V为网络节点中不可达的点对数,M为网络节点数。

网络效率(GE)用于测度在已知图中所包含的成分数确定的情况下,网络在多大程度上存在多余的线。表达式为:

GE=1-Vmax(V) (7)

其中,V是多余线的条数,max(V)是最大可能多余线的条数。

网络等级度(GH)用于表达网络节点相互之间的非对称的可达,可分辨网络等级结构的强度。表达式为:

GH=1-Vmax(V) (8)

其中,V表示网络中对称的可达的点对数。max(V)等于i可达j或者j可达i的点对数。

(2)网络个体中心性分析

为对东京都市圈网络个体中心性进行测度,本文采用度数中心度、中介中心度和接近中心度这三个指标。

度数中心度(C′RD)该指标利用某城市与其他城市的连接数量来反映网络的局部特征。直接与某个节点城市相连的城市数量越多,则它的度数中心度就越大。根据数据的性质,度数中心度有点出度和点入度之分。为了方便对不同地区进行比较,本文采用相对度数中心度来衡量地区度数中心度(C′RD)大小。表达式为:

C′RD=(x的点入度+x的点出度)2n-2 (9)

其中,n代表节点个数。

中介中心度(C′ABi)该指标刻画的是处于多条其他两点间路径的城市,测量某一城市对资源控制的程度。表达式为:

C′ABi=njnkbjk(10)

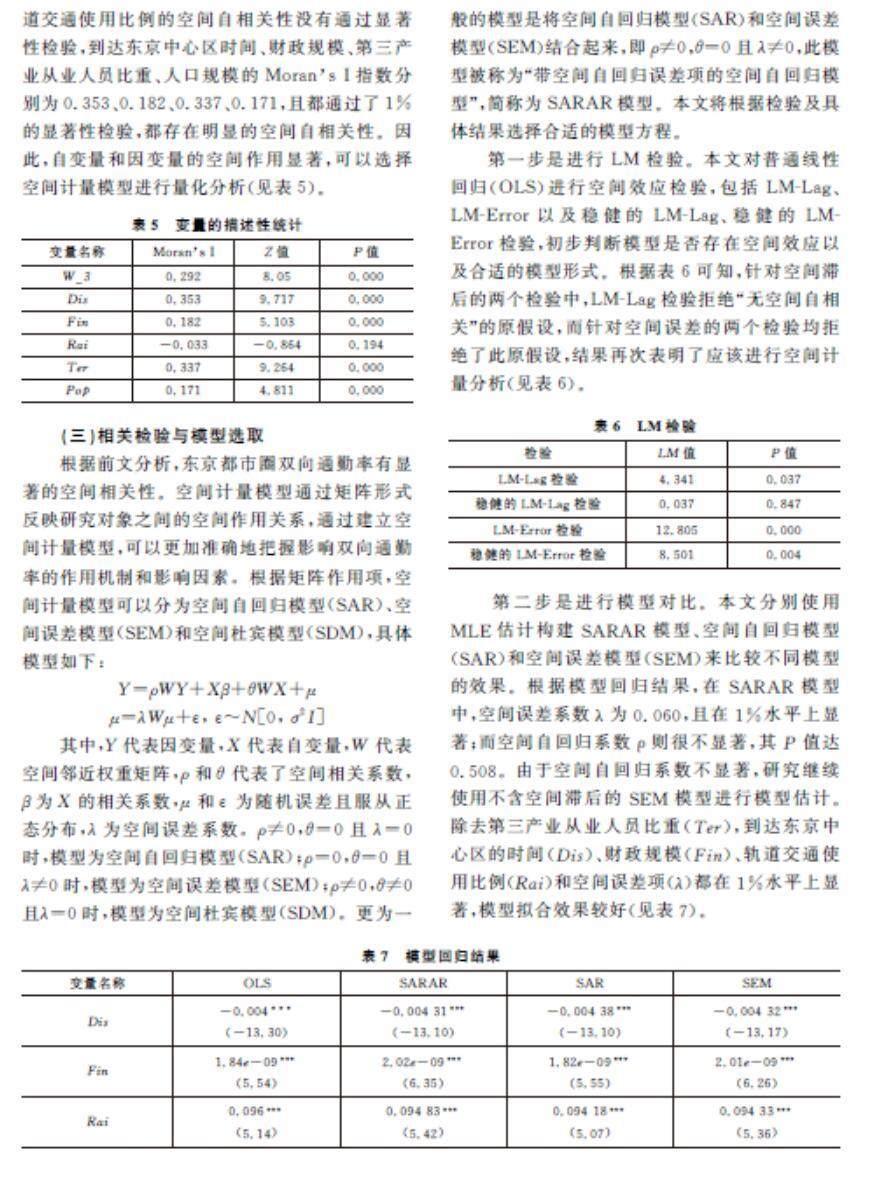

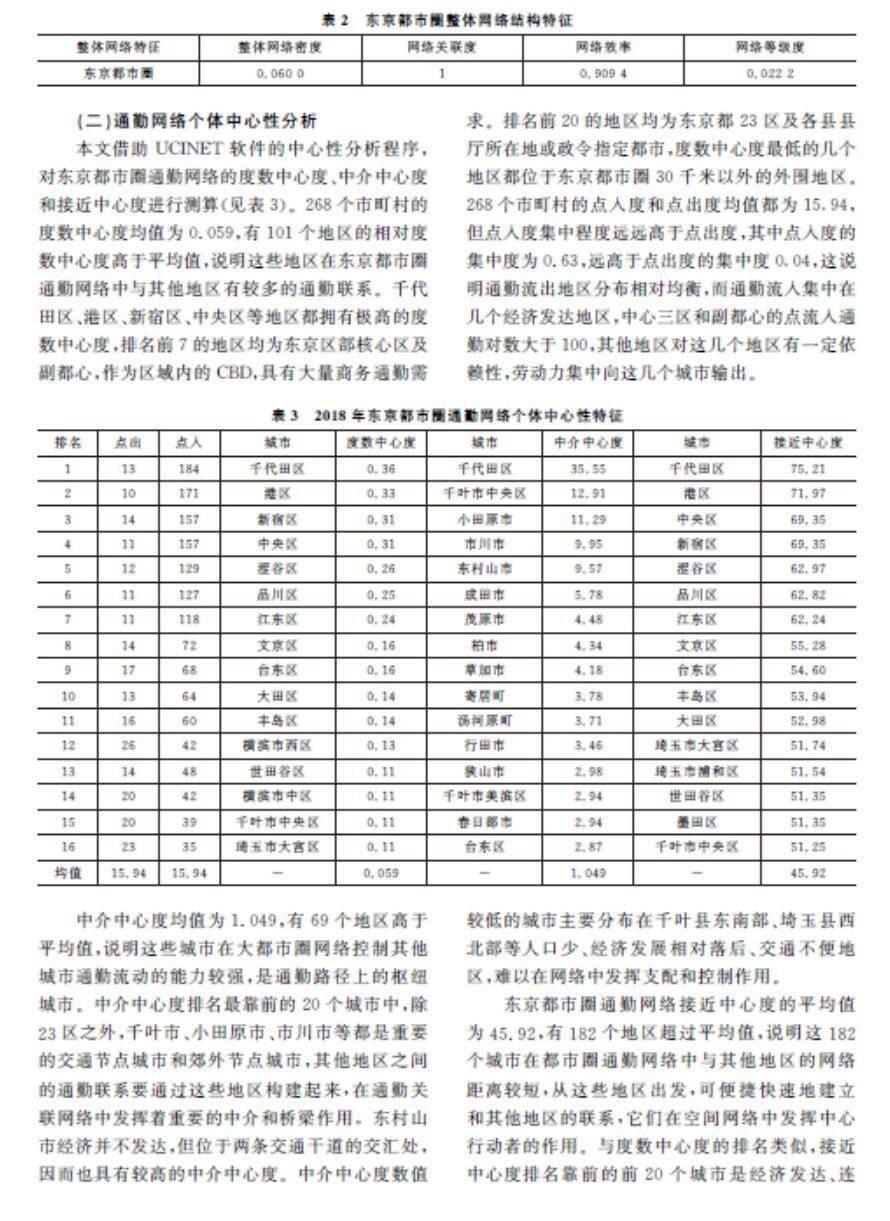

其中,j≠k≠i,且j 接近中心度(C-1APi)该指标和中介中心度一样,均利用了整个网络的特征,即一个节点在整个结构中所处的位置。如果节点到网络其他节点的最短距离都很小,那么接近中心度就很高。表达式为: C-1APi=∑nj=1dij(11) 其中,dij是点j和点k之间的捷径距离,n代表节点个数。 三、 通勤强度计算与东京都市圈圈层划分 (一) 东京都市圈通勤强度计算 1. 内向通勤率 如果以5%的内向通勤率标准计算,一都三县与茨城县南部整个圈域60千米半径范围都被涵盖在内。而如果以日本国土交通省划分大都市圈的10%的标准来看,以东京区部为核心的都市圈大致延伸到了50千米范围内,最东边延伸到千叶县的成田市等地,最北边将延伸到茨城县的筑波、土浦和埼玉县的熊谷、行田等地,最西边的范围将涵盖东京都的相模原市绿区,最南边将直达神奈川县的横须贺市。东京都市圈圈域结构大致呈同心圆状层层向外扩展。在衰减规律上,东京都市圈10—30千米范围内内向通勤率急剧下降,从90%以上快速下降到25%左右,通勤圈主要往东北方向拓展。在30千米范围以外,内向通勤率从25%开始缓慢下降,衰减趋势减缓,从圈域扩展方向看,该同心圆向西北方向偏移较大,是一个不均衡圆形。西南、西北方向上的扩展强度高于东部地区(见图1(a))。 从县域尺度看,2018年神奈川县、埼玉县、千叶县和茨城南部的內向通勤率分别为2616%、28.53%、28.89%和9.12%,三县与中心区的通勤情况相差不大。山下[4]在其研究中比较了神奈川县、埼玉县和千叶县1985年流向东京区部的通勤率,结果显示,埼玉县和神奈川县数值较高,分别为266%和26.3%,千叶县为23.9%,由此可发现千叶县与东京都区部的内向通勤率增长最快。目前,千叶县在人口通勤方面逐渐成长为与东京区部联系最为密切的地区之一,东京中心区影响范围在近三十年往东部继续扩张,影响力日益增大。相较而言,神奈川县内向通勤率不增反减,这主要是因为神奈川县的自立性程度在上升,在横滨市、川崎市、相模原市等京滨工业地带的业务核都市都形成了自己独特而富有竞争力的产业结构,吸纳了越来越多的劳动力。 2. 外向通勤率 从中心区流出的通勤人口大部分都分布在中心区周边县市,还有神奈川县厚木市及周边的一块飞地。厚木市位于交通要冲,自2005年“招商引资条例”实施后,产业园区内吸引大量企业入驻,研究机构及物流、服务业等企业集聚,昼夜人口比显著高于周边县市,并且与东京中心区之间的产业联系较为紧密。整体比较而言,由于中心区经济发展有绝对吸引力,内向通勤率显著高于外向通勤率(见图1(b))。 3. 双向通勤率 双向通勤率展示了城市总的通勤流量大小,可以综合反映出城市人员流动与劳动力人口的活力和密度。从图1(c)看,中心区及其紧邻地区仍是通勤人口流动最频繁的地区,双向通勤率同样具有呈同心圆状向外拓展的特征,在中和了内向通勤率和外向通勤率两者的作用后,双向通勤的空间分布更加均匀。由于叠加内向通勤率和外向通勤率的影响,距离衰减规律也更加明显。 4. 通勤偏好指数 通勤偏好指数分布图(见图1(d))依然显示从中心区向外围地区递减的大致规律,但未完全按照地理空间衰减的顺序平滑过渡。在非靠近中心区、不具有地理邻近性的地区,如习志野市、镰谷市仍然具有较高的通勤偏好指数值,这两个地区的人口抚养比分别为0554和0560,远低于平均水平0640,因而呈现出年轻型的人口结构。年轻人对大都市生活的向往导致该地区通勤偏好指数高于周边地区。 (二)基于通勤强度的都市圈层划分 借鉴张沛[5]、驹木伸比古[6]、小宫山直久[7]、藤井正[8]、山神达也[9]等学者的研究,本文确立了4个阈值:10%、25%、40%、90%。 内向通勤率、外向通勤率、双向通勤率、偏好指数显然具有共性的空间分布特征,这个空间分布特征可以将东京大都市圈划分为以东京区部为核心、通勤强度从核心向外围递减的5个圈层(见图2)。通勤率极高值聚集区集中分布在东京区部内,呈高密度连续性团状聚集。都市圈核心城市外围形成次高通勤率集中区,呈环状围绕在东京区部的外围。而近郊区形成的通勤率聚集区则呈较均匀的连续圈状分布,近郊区边缘区形成的通勤率聚集区呈间断的圈状分布,远郊区则呈点块状的不连续分布。本文以内向通勤率为基准,依据外向通勤率、双向通勤率、通勤偏好指数并把功能、性质相同或者相近的地域进行整合归并,依此形成以东京区部为核心的东京都市圈5个圈层(见表1)。 第一圈层也就是东京都23区全部的范围,其通勤率全都在90%以上。从通勤率看,它吸纳了核心区的绝大多数通勤人口,内向通勤率高而外向通勤率比较低。因而它不仅在空间上处于核心地位,在职能上也发挥核心作用,根据其性质可被定义为“核心圈层”。不管是在产业还是劳动力集聚层面,“核心圈层”都拥有最大的吸引力和辐射能力,可以说是整个大都市圈的“心脏”。 第二圈层大致位于东京都市圈15—25千米范围内,空间上的分布紧挨着“核心圈层”。其通勤率基本介于40%—90%之间,西部的通勤偏好指数大概在4.25—7.11之间,显著高于东部的175—4.25,不管是通勤率还是通勤偏好指数都仅次于“核心圈层”,表现出对中心区明显的依赖性,昼夜人口比较低。本文将其命名为“灯下圈层”,包括船桥市、市川市、浦安市等,这些城市都带有强烈的近郊城市性质。该圈层城市会同时受到“核心圈层”和“第三圈层”的影响,流向东京区部或横滨的通勤率较高,而较少人口流入当地,因此更多是作为东京区部的“卧城”存在,在功能上以居住为主,产业发展偏弱。 第三圈层主要位于东京都市圈25—30千米范围内,距离东京都市圈中心区有一定距离,受核心圈层的“虹吸效应”影响开始减弱,人员通勤率开始随距离逐渐降低,整体通勤率在25%—40%之间,通勤偏好指数在4.25—7.11之间,平均值甚至会高于第二圈层的数值,不符合同心圆随地理距离往外递减的规律。第三圈层的城市主要是一些常住人口规模在30万以上的城市,如埼玉市、野田市、越谷市、柏市、町田市等“业务核都市”及千叶市、横滨市和川崎市部分地区,整体发展独立性较好。虽然这些城市在区位条件、发展历史、资源禀赋等方面不及“核心圈层”,但从第四次“首都圈整备计划”开始,政府大力发展“业务核都市”,给予这些郊区新城许多政策优惠。业务核都市借助“扩散效应”,承接“中心圈层”的产业、人口转移,根据自身发展特点,形成了多个各具特色的“亚核心”。这些“亚核心”既分散了核心圈层的压力,又形成了一些次要功能的聚集,本文将其命名为“亚核圈层”。它是“扩散效应”和“虹吸效应”共同作用的结果,具有鲜明的功能定位,在其中已经形成多个综合性的节点城市。 第四圈层位于东京都市圈30—50千米范围内,覆盖的空间范围较大,位于第三个圈层外围,受“亚核圈层”影响较大。第四圈层流向中心区的通勤率显著降低,在10%—25%之间,通勤偏好指数也在下降,主要位于1.75—4.25,受中心区影响显著下降。但在中心区对其牵引力下降的同时,“亚核圈层”中发展较为完善的新城对其牵引力提升,借助网络分析我们可以更清晰地认识到这一点。这些广袤的郊区地区与埼玉县、神奈川县、千叶县的首府城市或业务核都市联系更紧密,依赖程度更高,能侧面反映出东京都市圈多核心的变化趋势。因此,本文将其命名为“亚核附属圈层”。 东京都市圈最外围50—60千米范围内是第五圈层,通勤率在5%—10%之间,也是通勤偏好指数最低的地域。这些地区因为通勤时间和成本的原因,与周边其他地区尤其是东京都市圈中心区之间的通勤需求较低。它们是东京都市圈未来开发的腹地,目前主要承担农业发展和生态保育、区域教育医疗等功能,因而本文将其命名为“外围开发圈层”。 四、 基于网络结构的东京都市圈空间组织 (一)通勤网络整体空间关联分析 从网络整体连通性来看,东京都市圈通勤联系网由268个市町村节点构成,共有268×(2681)即71 556个节点对,实际上通勤率高于1%的节点对有4 272对,整体网络密度为0060,通勤流量大的节点对数占整体网络的比例并不高。网络关联度数值为1,代表所有的节点间都实现了连接,东京都市圈内部无孤立的市町村节点,网络结构突出,主要通勤联系集中在几个城市之间或城市内部,呈现“无标度”特征。网络效率为0909 4,说明网络冗余关系少,网络整体密度不高。网络等级度为0022 2,说明网络中存在一定等级结构,部分节点更是只有通勤流入而无通勤流出,进一步证明这样的节点是区域重要的节点城市。因此,整个东京都市圈存在明显的“核心—边缘”结构(见表2)。 (二)通勤网络个体中心性分析 本文借助UCINET软件的中心性分析程序,对东京都市圈通勤网络的度数中心度、中介中心度和接近中心度進行测算(见表3)。268个市町村的度数中心度均值为0.059,有101个地区的相对度数中心度高于平均值,说明这些地区在东京都市圈通勤网络中与其他地区有较多的通勤联系。千代田区、港区、新宿区、中央区等地区都拥有极高的度数中心度,排名前7的地区均为东京区部核心区及副都心,作为区域内的CBD,具有大量商务通勤需求。排名前20的地区均为东京都23区及各县县厅所在地或政令指定都市,度数中心度最低的几个地区都位于东京都市圈30千米以外的外围地区。268个市町村的点入度和点出度均值都为1594,但点入度集中程度远远高于点出度,其中点入度的集中度为0.63,远高于点出度的集中度004,这说明通勤流出地区分布相对均衡,而通勤流入集中在几个经济发达地区,中心三区和副都心的点流入通勤对数大于100,其他地区对这几个地区有一定依赖性,劳动力集中向这几个城市输出。 中介中心度均值为1.049,有69个地区高于平均值,说明这些城市在大都市圈网络控制其他城市通勤流动的能力较强,是通勤路径上的枢纽城市。中介中心度排名最靠前的20个城市中,除23区之外,千叶市、小田原市、市川市等都是重要的交通节点城市和郊外节点城市,其他地区之间的通勤联系要通过这些地区构建起来,在通勤关联网络中发挥着重要的中介和桥梁作用。东村山市经济并不发达,但位于两条交通干道的交汇处,因而也具有较高的中介中心度。中介中心度数值较低的城市主要分布在千叶县东南部、埼玉县西北部等人口少、经济发展相对落后、交通不便地区,难以在网络中发挥支配和控制作用。 东京都市圈通勤网络接近中心度的平均值为45.92,有182个地区超过平均值,说明这182个城市在都市圈通勤网络中与其他地区的网络距离较短,从这些地区出发,可便捷快速地建立和其他地区的联系,它们在空间网络中发挥中心行动者的作用。与度数中心度的排名类似,接近中心度排名靠前的前20个城市是经济发达、连接较多城市的网络核心点。通勤网络本质上是建立在劳动力市场和就业市场之上的,它们由便捷的交通设施所支撑。产业和经济高度发达的地区通过这些交通设施能够与其他区域建立起高效的联系渠道,吸引和维持大量的人员流动。因此,这些地区在空间中往往表现出较高的接近中心度,这意味着它们与其他区域的连接程度较强。这种高度的连接性通常与度数中心度(即与多少其他节点直接相连)相一致,显示了这些地区在整个网络中的重要性和中心地位。 五、 东京都市圈通勤率空间布局的影响因素 (一) 变量选取与描述性统计 对通勤率影响因素和机制的研究可以更好地支撑都市圈一体化发展规划。本文重点选取了人口、经济、产业结构、基础设施、与中心区距离等指标对双向通勤率进行解释,并利用空间计量分析技术检验是否存在空间溢出效应。在解释变量选取上,人口总量和人口结构决定地区劳动力供给能力,如果当地劳动力供给量低于或超出劳动力需求,会分别产生内向通勤和外向通勤流量,因而本文主要选用人口规模来衡量人口指标对双向通勤率的影响。经济总量决定地区劳动力的需求能力,产业结构决定地区劳动力的需求结构,基于此,本文分别选用财政规模和第三产业从业人员比重衡量经济总量和产业结构对双向通勤率的影响。此外,由于交通基础设施和到中心区的距离共同决定了通勤成本,理性经济人会在通勤收益和通勤成本的衡量下做出通勤选择,本文选用轨道交通使用比例衡量基础设施对双向通勤率的影响,并选用乘坐轨道交通到达中心区的时间来衡量距离对双向通勤率的影响。双向通勤率和轨道交通使用比例数据皆源于2018年东京都市圈城市交通特性调查,其余数据均来源于2018年日本总务省的调查数据和雅虎地图交通数据。 变量的描述性统计分析结果见表4。由此可知,东京都市圈268个市町村各指标在地区分布上存在异质性。其中,地区财政规模数值差异最为显著,最高有1 980亿日元,最低只有13855 1亿日元。同样,人口规模也存在较大的地区差异,规模最大的有903 346人,最小的只有2 209人。由于变量单位和变量性质的差异,第三产业从业人员比重、双向通勤率、轨道交通使用比例、到达东京中心区时间差异较小。在进行变量间两两相关性分析时可发现各变量之间的相关性较大,人口数量和地方财政规模的方差膨胀因子(VIF)均超过10,分别达到17.31和1956,这说明模型存在较强的多重共线性。本文利用SPSS 15逐步回归法进行回归分析,最终决定剔除“人口规模”指标,剔除后所有指标方差膨胀因子(VIF)均小于10。 (二)空间相关情况 本文运用全局莫兰指数对2018年268个市町村的双向通勤率进行空间自相关检验。全局莫兰指数取值范围为[-1,1],正值表明存在正向空间相关性,负值则表明存在负向空间相关性。2018年,东京都市圈双向通勤率的Morans I 指数为0.292,且通过了1%的显著性检验,说明双向通勤率具有显著的空间集聚特征,具体表现为:一个地区双向通勤率水平高,其相邻的地区双向通勤率水平也可能较高。自变量中除了轨道交通使用比例的空间自相关性没有通过显著性检验,到达东京中心区时间、财政规模、第三产业从业人员比重、人口规模的Morans I指数分别为0.353、0.182、0.337、0.171,且都通过了1%的显著性检验,都存在明显的空间自相关性。因此,自变量和因变量的空间作用显著,可以选择空间计量模型进行量化分析(见表5)。 (三)相关检验与模型选取 根据前文分析,东京都市圈双向通勤率有显著的空间相关性。空间计量模型通过矩阵形式反映研究对象之间的空间作用关系,通过建立空间计量模型,可以更加准确地把握影响双向通勤率的作用机制和影响因素。根据矩阵作用项,空间计量模型可以分为空间自回归模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM),具体模型如下: Y=ρWY+Xβ+θWX+μ μ=λWμ+ε, ε~N[0, σ2I] 其中,Y代表因变量,X代表自变量,W代表空间邻近权重矩阵,ρ和θ代表了空间相关系数,β为X的相关系数,μ和ε为随机误差且服从正态分布,λ为空间误差系数。ρ≠0,θ=0且λ=0时,模型为空间自回归模型(SAR);ρ=0,θ=0且λ≠0时,模型为空间误差模型(SEM);ρ≠0,θ≠0且λ=0时,模型为空间杜宾模型(SDM)。更为一般的模型是将空间自回归模型(SAR)和空间误差模型(SEM)结合起来,即ρ≠0,θ=0且λ≠0,此模型被称为“带空间自回归误差项的空间自回归模型”,简称为SARAR模型。本文将根据检验及具体结果选择合适的模型方程。 第一步是进行LM检验。本文对普通线性回归(OLS)进行空间效应检验,包括LM-Lag、LM-Error以及稳健的LM-Lag、稳健的LM-Error检验,初步判断模型是否存在空间效应以及合适的模型形式。根据表6可知,针对空间滞后的两个检验中,LM-Lag检验拒绝“无空间自相关”的原假设,而针对空间误差的两个检验均拒绝了此原假设,结果再次表明了应该进行空间计量分析(见表6)。 第二步是进行模型对比。本文分别使用MLE估计构建SARAR模型、空间自回归模型(SAR)和空间误差模型(SEM)来比较不同模型的效果。根据模型回归结果,在SARAR模型中,空间误差系数λ为0.060,且在1%水平上显著;而空间自回归系数ρ则很不显著,其P值达0.508。由于空间自回归系数不显著,研究继续使用不含空间滞后的SEM模型进行模型估计。除去第三产业从业人员比重(Ter),到达东京中心区的时间(Dis)、财政规模(Fin)、轨道交通使用比例(Rai)和空间误差项(λ)都在1%水平上显著,模型拟合效果较好(见表7)。 (四)实证分析结果 根据表7中SEM模型的估计结果,到达东京中心区的时间、财政规模、轨道交通使用比例对双向通勤率的影响均较明显,但作用强度有显著差异。轨道交通使用比例影响较大,具有较为强烈的正效应。轨道交通使用比例每提升1个单位,双向通勤率能够增加9.43%。到达东京中心区的时间、财政规模这两个因素影响较小。到达东京中心区的时间每增加10分钟,双向通勤率会减少4.32%;财政规模每提升10亿日元,双向通勤率会增加0.2%。而人口规模和第三产业比重对双向通勤率的影响都比较弱。从空间效应看,误差项的空间自回归系数的估计值为0.053,且在1%水平上显著,表明除模型中的解释变量外,不可观测的随机冲击存在着空间相关性,相邻地区的随机扰动项对本地区双向通勤率具有一定的正向影响。这再次证明东京都市圈双向通勤率存在明显的空间集聚特征。完善地区交通等基础设施、促进当地经济发展和扩大财政规模对于增强该地区与东京中心区之间的双向通勤率至关重要。这些措施有助于提高该地区在东京都市圈的参与度。其核心作用机制在于,经济发展和基础设施建设能有效促进人口流动,尤其是劳动力的流动性,从而提升人们对经济和社会活动的参与程度。 六、 研究结论及对上海大都市圈的启示 东京都市圈是政府规划力量和市场经济力量共同推动的发育成果,其空间组织特征和运行机制对于上海大都市圈具有重要的参考价值。从本文研究看,有以下几个方面的结论值得关注:第一,从都市圈发育范围看,东京都市圈在半径60千米开始出现低于5%的内向通勤率,这意味着东京都市圈紧密圈层范围大致为11 300平方千米。第二,不管从何种指标考察,东京都市圈都是由以东京区部为核心、通勤强度从核心向外围递减的5个圈层构成,具有明显的“核心—外围”结构。此外,其主要通勤联系集中在几个城市之间或城市内部,网络整体密度不高。第三,通勤率仍然是日本和欧美等发达国家和地区都市圈规划建设的重要参考指标。通勤率反映中心区和外围城市之间紧密的劳动力联系,是一种长期的固定通勤联系,其他指标则难以体现这种社会实质。第四,都市圈表现为一种不规则圈层,这种不规则性受轨道交通建设的影响最为显著。另外,经济发展、时间距离、人口规模、地形地貌等指标对圈层的不规则性也有一定影响。第五,从都市圈网络组织特征看,中心区网络中心性最强,但在外围区也会形成次级中心城市,从而形成多层级网络结构的复杂网络特征。 根据以上研究结论,上海大都市圈建设需重视以下几个方面的启示: 一是要重视对都市圈复杂空间组织的规划认知。都市圈人口规模和范围大小是影响都市圈规划建设复杂性的基础因素。上海大都市圈的“1+8”行政区域有7 700万总人口,远超过东京都市圈4 000万的人口规模。在空间范围方面,东京都市圈不足1.5万平方千米,而上海大都市圈的陆域面积高达5.6万平方千米。因此,上海大都市圈在空间范围、人口規模方面都远超东京都市圈,这也决定了上海大都市圈具有更复杂的空间结构和组织。在规划建设中,应结合经济社会联系、自然环境等因素,既突出“核心—外围”空间组织,又要重视重点城市之间的联系,推动多层级空间规划的有效衔接。 二是要重视对上海大都市圈内外圈层的划分,针对不同圈层制定差异化发展策略。考虑到上海大都市圈较东京都市圈具有更大的规划范围而发展水平相对较低,上海大都市圈应采取圈层式的发展策略。其中,内圈层包括上海市域、苏州和嘉兴部分行政区,覆盖范围大概1.2万平方千米。内圈层外围城市今后的工作重点是强化与上海基于同城化的经济发展和社会联系,在基础设施畅通联系的基础上,推进土地利用、产业发展、生态环保、公共服务等领域的协同一体化发展。中圈层、外圈层更需要强化次级中心的建设,比如外围宁波次中心、无锡次中心、南通次中心建设,其重点工作是通过次级中心城市发展带动周边区域,推进基础设施、生态环保、项目建设、园区合作等领域共建共享。 三是要重视大都市圈外围专业化城市的规划和建设。尽管度数中心度证明东京中心23区及其周边城市有更强的通勤流,但中介中心度和接近中心度的计算结果证明,外围区域有一些交通枢纽、专业功能城市具有较强的交通中介和专业服务功能,它们在整个都市圈通勤网络中发挥了枢纽节点的功能。上海大都市圈规划应重视核心城市的建设,同时应注重培育区域独立但有较强专业性功能的节点城市,它们对于强化区域联系、丰富网络密度具有重要的中介服务、专业服务作用,是新城、卫星城及都市圈多中心空间组织建设的事实依据。 四是经济活跃但快速交通发展偏弱的外围城市应推动自身城际铁路的快速建设。从东京都市圈通勤联系的影响因素和机制来看,轨道交通联系水平、与核心城市通勤的时间、经济发展等因素发挥着重要作用,其内在机制在于,经济发展有利于推动人口的流动,快捷的交通设施有助于支撑此类人口的流动。因此,上海大都市圈规划和建设应强化轨道交通建设,特别是外围一些经济活跃但高铁联通较弱的城市,要发挥各城市地方财政富裕的优势,尽快推动区域城际铁路建设,支撑上海大都市圈大规模、快速化的人口通勤联系。 参考文献 [1]许学强, 周一星, 宁越敏. 城市地理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2022: 3032. [2] 张欣炜, 宁越敏. 中国大都市区的界定和发展研究——基于第六次人口普查数据的研究[J]. 地理科学, 2015(6): 665673. [3] 刘玉博, 李鲁, 张学良. 超越城市行政边界的都市经济区划分:先发国家实践及启示[J]. 城市规划学刊, 2016(5): 8693. [4] 山下博樹. 東京大都市圏における周辺中核都市の成長[J]. 地理科学, 1993, 48(1): 119. [5] 张沛, 王超深. 出行时耗约束下的大都市区空间尺度研究——基于国内外典型案例比较[J]. 国际城市规划, 2017(2): 6571. [6] 駒木伸比古. 通勤·消費行動からみた東京大都市圏の空間構造[J]. 新地理, 2004, 52(1):115. [7] 小宮山直久. 業務立地及び通勤特性からみた東京大都市圏の発展過程分析[J]. 土木計画学研究, 2007,36(2):399400. [8] 藤井正.大都市圏における構造変化研究の動向と課題[J].日本都市社会学会年報,2007(25): 3750. [9] 山神達也.日本の大都市圏における人口増加の時空間構造[J]. 地理学評論,2003, 76(4): 187210. [10] 渡邊圭一.東京大都市圏における就業者の産業別·職業別通勤パターンから見た分都市圏化[J]. 人文地理, 2002, 54(4): 356372. [11] 张沛, 王超深.大都市区空间范围的界定标准——基于通勤率指标的讨论[J]. 城市问题,2019(2): 3743. [12] 王德.上海都市区边界划分——基于手机信令数据的探索[J].地理学报,2018, 73(10): 18961909. [13] 张尚武, 晏龙旭, 王德, 等.上海大都市地区空间结构优化的政策路径探析——基于人口分布情景的分析方法[J]. 城市规划学刊, 2015 (6):1219. [14] 孙娟,屠启宇,王世营,等.全球城市区域视角下上海大都市圈内涵属性与目标愿景[J]. 城市规划学刊, 2022(2): 6975. A Study on Spatial Structure of Tokyo Metropolitan Area Based on Commuting Rate and Its Implications LI Jian1,ZHANG Lin2 1. Institute of Urban and Demographic Studies, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China; 2. School of Social Development and Public Policy, Fudan University, Shanghai 200433, China Abstract:Metropolitan area is an important spatial organization form in the advanced stage of urbanization development. Exploring its spatial scope, spatial structure, and growth mechanism is an important working foundation for optimizing planning. Selecting the Tokyo metropolitan area as a comparative case, which is similar to the Shanghai metropolitan area and has a more mature development, and based on the “2018 Tokyo Metropolitan Area Urban Transportation Characteristics Survey” data, this study measures the commuting flow between the center and periphery of the Tokyo metropolitan area, and uses social network analysis to analyze the structural characteristics and effects of the commuting network in the Tokyo metropolitan area from the perspective of relational networks. Additionally, spatial econometric models are utilized to analyze the influencing factors of spatial structure in the Tokyo metropolitan area. Findings are as follows: firstly, the spatial range of the Tokyo metropolitan area is approximately 11 300 square kilometers, and it has a clear “core-periphery” structure with the Tokyo district as the core, forming five layers within the Tokyo metropolitan area; secondly, the commuting rate indicator remains an important reference standard for reflecting the close labor force connection between central and peripheral cities; thirdly, indicators such as rail transit construction, economic development, time distance, and population size all have impacts on the spatial structure of the metropolitan area; Fourthly, the spatial organization of the Tokyo metropolitan area is characterized by a multi-level network structure and complex network characteristics. These findings have enlightening significance for the spatial planning of the Shanghai metropolitan area. Key words:Shanghai metropolitan area;Tokyo metropolitan area;commuting rate;spatial structure (責任编辑:王晨丽)