父亲

邬峭峰

我有个弱项,害怕离别。

明知那种难过总会淡去,却依然害怕。四五岁时,和邻居家的客人,一个远道而来的小女孩告别后,我居然抑郁多日。这种路线,像要往贾宝玉的格式里走了,倒又没有。

这么想来,我就是怕离别,怕种种离别。

1967年,我随母亲在农村的干校过暑假。她要出差,只得放我独自过一周。这让7岁的我乐疯了,就为无人管束的自由的7日。那是我记忆中唯一带着暖色调的离别。然而,接下来的一次又不对头了。1970年,在上海北站,我送“69届”的兄长去黑龙江嫩江务农。整列火车、整个站台,一片哭泣声。哥哥读的小学是五年制的,北去列车的窗口,16岁的他露出半个脑袋,以一双泪眼面向未知。面对那种离别,无论是他还是家人,都惴惴不安。置身于群体唏嘘之中,我的伤心,已不是流几滴泪那么简单。

多年后,轮到我成为主角。

1985年,我将一个人上路,出发去天山南麓工作,火车票是一段一段买的。当年的本埠居民,对新疆认识有限,不少人只知道那里有沙漠、水果、建设兵团。出发前一晚,我特地从住处去父母家道别,还和家人喝了酒。父亲做了几点嘱咐,并跟我商定,不需要任何人送行,包括他自己。

火车在第二天的清早6点多发车。我背负行囊,在“上海火车站”几个霓虹灯照耀的大字下,排队由室外走入室内时,瞥见父亲在几十米开外的一个幽暗处,抽着烟看着我。他吸一口烟,脸部就被烟头的火光照着红一下。父亲的出现,让我不知所措。我没去回应,不太情愿感怀风萧萧兮的壮士感,也不想被离别的愁肠缠绕。此外,我若向父亲跑去,他应该既巴不得,又很尴尬。我刚打算向他挥手致意,又突然决定径直朝里走,以回应他对约定的轻慢。走了几步,我还是回头看去,他已被人流淹没。

列车呼啸向北,我在往事中回溯。父亲性子烈,说话永远动用最重的分量,每个无趣的结局,都在意料之中。我从小不太愿意和他交流,就为躲过难以抗击的语言压迫。待我的智力及骨骼逐渐成人化,唇间的茸毛一如黑色战旗飘荡时,父子便开始形成各自的气场。毕竟有基因组纽带相缠,父子间的识破,相对不难。台面之上,子为尊卑有序而收敛,父因血亲之爱而宽宥。然而,父子这种男性关系里的对手感,注定要在血缘以外,搭建某种存在形式。至此,我们双方的出招,隐约像两个帮派大佬的交锋,比以前要考究,以免被对方轻蔑。互动中,父子俩对彼此动作中有无高级感,还是有点数的。有趣的是,我和父亲的种种心照不宣,母亲未必一一察觉。

我规避和父亲对话,他完全明白其中的原因。他刚烈于外,我执拗在内,硬碰硬的下场,是大家都留有撞痕。自我有记忆,父亲就强势。少年时,我向父亲的挑衅,始于装腔作势的试探,伸缩灵活,步步为营。父亲年事渐高后,暴烈的曲线是下滑的。

仰躺在列车的中铺,眼前浮现出一幅画面。那是大学毕业后,我从家里搬出去住,要带走一张老旧的三人沙发。那张沙发死沉,我一上手便有不祥之感。我和父亲各抬一头,在托举上一辆皮卡的当口儿,在1/20秒之内,父亲和我的臂力都撑不住了。先松开手的那个人,手脚会下意识联动,一跳而避过被砸。后松手者,是力有不逮而不自觉的滑脱,腿脚常来不及反应。当我们涨红脸都想顶住的一刹那,沙发的一端,从我的手里脱离,接着便是父亲“啊”了一声,他托不住的沙发那端,砸中他的小腿。他疼得几乎就要破口大骂,但还是选择趴在沙发背上,以扛过最疼的那几秒。他硬是不出声,冷汗直冒。那年父亲50多岁,还算壮实。相信,在那1/20秒的顽强抬举就快失手时,保护儿子的本能,让他比我多坚持了那么一瞬。我极为惭愧,恨不得被砸到的人是我,哪怕筋骨被砸断。事后看,我应该头颈肩手并用,以殊死之心顶住沙发。我之所以松懈,就因在下意识中,对对方的怜惜不如父亲坚决。这种事情,在父子之间,不会重复出现了。这个画面,再次串联起刚刚离别的场景,合着列车行进的节律,放大了伤感。

火车站的这次离别,在此后20余年中,父子都没有再提起。

还有比时间的列车更快的吗?在它喧嚣的行进中,新生及凋谢高速轮替。若问,此生有什么值得欣慰的,就是将带我来人间的父母,亲手送还生之彼岸。仿若他们翻开了一册书,再由我轻轻合上。这对大千世界无足轻重,对一个家庭而言,却有简白而完整之美。

父亲是患肺梗阻去世的,那天上午还极清醒,下午就走了。临终时,护士示意我上前。我托住父亲的下颏,让他的脸在告别尘世之际,定型周正。这有隐喻的意味,像父亲将雕塑自己的最后一笔交由儿子来完成。我捂紧父亲的下颏,久久没有松手,感觉一片肌肤由温热变得冰凉。

童年,我睡在父亲身边,他喜欢用一条腿横跨我的身体压住我。我不明白其中的乐趣,是他想借这个动作,获得男人拥有儿子的一种真切质感,还是他在下意识里,想锁住父子必然的失离?此刻,是我和父亲身体的最后触碰。不再像幼时,以为父亲就是一匹马,会永远在我的视线里,让我骑在他的身上,任意上下。

送别父亲,我充满歉疚:那些因失度、自我、僵直、小气、不妥协,造成的对父亲的伤害,已无法弥补。忽然明白,不要以为他是你父亲,他就那么容易消化你的不敬。恰恰相反,一个男人一生中最在乎的,很可能就是自己儿子的评判,包括那些散见于日常的、以态度为语言的评判。成年男人在受到批评时,常会反过来贬低对方,以寻获平衡。但是,他们唯独不舍得,将这一手段用在自己儿子身上。

于生死之间,我好像看得足够辽阔。而我的歉疚,对应的都是眼皮底下的琐碎事,没有任何超越庸常的英雄性内容可言。

我要插入另一场离别。

20世纪80年代末,我自费去澳大利亚前,不知道将离别多久,但还是盼望家人不要去机场送行。除我妹妹外,其他家人确实都没去。到悉尼后,收到妹妹来信,她说,在我离开上海的次日,父亲去了虹桥机场,送一个同事的儿子。那个年轻人也是去悉尼,航班时间和我的一致。

父亲前往机场的心境,我是懂的。每每咀嚼,滋味良多。

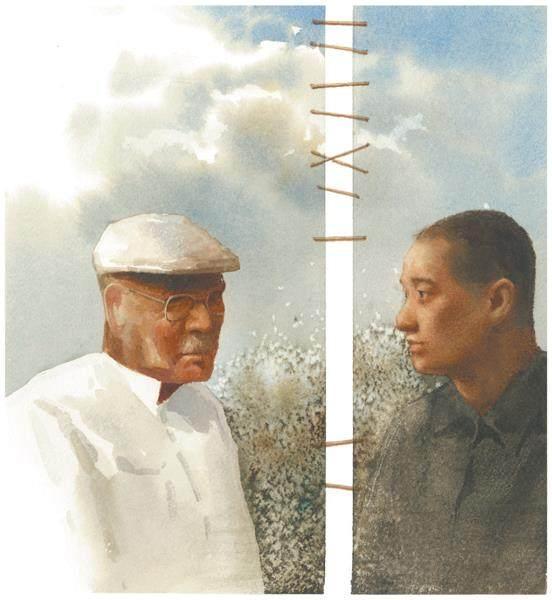

(逸 少摘自文汇出版社《第一个离别者》一书,王 赟图)