守门人

〔英〕西蒙·范·布伊

一

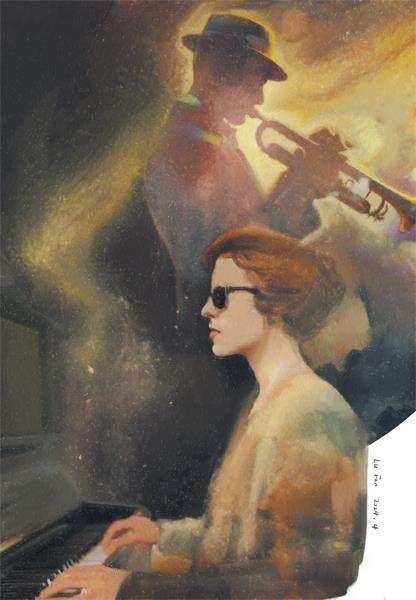

苏菲坐在市中心一家爵士乐俱乐部的前排。已经快凌晨3点了,但她仍戴着墨镜以掩饰自己是盲人的事实。

音乐家停止演奏,人们起立鼓掌,苏菲在一团香烟散发出的烟雾中站起来。她走得很慢,其他人以为她喝醉了。她找不到台阶,所以将身体斜靠着舞台,用胳膊肘和膝盖来感知路径。

苏菲来到舞台上,试图在不撞倒话筒架的情况下找到钢琴。她的双手左右摸索,仿佛在指挥一般。她扫过低音大提琴的边缘和卵石般的扩音器的顶部。然后是一条凳子腿,和她的芭蕾舞平底鞋的皮革曲线连成一片。人们好奇地看着她,等着有人把她从舞台上带下来。

这是一架旧钢琴。苏菲一听就知道。因为琴槌磨损了,音色会变干。她紧张得不敢调整座位,直接张开手指来感受键盘的大小。音符必须按照顺序精确地弹奏。她开始弹了,琴声柔和,出乎意料。人们听着。

然后一张脸出现在舞台的角落。那个人是四重奏中最重要的乐手。他以前听过这首歌。他知道这首曲子有多难。其他音乐家靠近了,但他伸出手臂,示意他们停下。现在除了这位孤独钢琴家的手和桌椅上翻滚的烟雾,一切都静止了。她的一头金发用发夹别了起来,露出像琴键一样白皙的脖子。

王雷走上舞台,斜靠在话筒架上。

“我记得你。”他说。

盲女咬着嘴唇,墨镜后面的眼睛眨了眨。观众认为这很有趣。王雷把他的小号从支架上抬起。围观者把这当成演出的一部分。

这个拿小号的人是一位传奇爵士乐音乐家。他在日本和德国开音乐会,门票提前几个月就售罄了。人们说,他可以用呼吸控制别人的情绪,说他在学说话前就开始学音乐。他直到20岁才离开唐人街——他住在一条小巷里的一家非法宠物店的楼上,为动物们演奏——他的第一把小号是在垃圾桶里捡的。

实际上,王雷出生在运河街一家自助洗衣店的楼上一间闷热的屋子里。那是1981年10月15日。他的母亲觉得自己没法把这孩子从身体里一路挤出去。太疼了,她确信他们俩都会死。之后,她躺着,说不出话来,感觉体内空荡而又充盈。她颤抖的身体已经被汗水浸湿。

王雷的父亲把儿子带到窗前,等微风。他拉起百叶窗,向刚出生的儿子描绘窗外戴墨镜的人。街道两边前前后后停满了汽车。菜市场里的桌子上堆满了一捆捆叶子菜,以及一盆盆的甲鱼和蛙。

“有一天,”他告诉儿子,“我们会一起去那儿挑东西吃。”

他们的公寓有两个房间,一间用来做饭,一间用来睡觉。王雷的父母在李渥夜宵馆的厨房打工。

他们公寓楼下的自助洗衣店是方太太开的。下午小王雷的父母去上班了,就是方太太在带他。她把王雷放在一筐毛巾里,在筐里,王雷可以看到衣服在机器里转动。

楼下的街道上,自助洗衣店对面有一家酒吧。音乐家经常在音乐会结束后聚在那儿喝酒,只演奏他们自己爱听的曲子。

8月的天气热,他们常坐在台阶上抽烟。有时他们会把乐器带出去。楼上公寓里的美籍华裔婴儿透过敞开的窗户听着,他永远不会遇见这些男男女女中的任何一个,永远不会知道他们的姓名,永远不会看到他们的脸,抑或跟随他们在琴弦和琴键上翻腾跃动的手。然而,他小小的身体里流淌着他们给予的一切。他们看过、做过的一切。他们曾经想要的一切。

二

1987年1月14日,在王雷家往北6公里多的地方,苏菲出生了,但她的父母不知道该如何治疗她的失明。他们看了许多医生,医生们各有各的说法。对苏菲来说,童年是声音带来的震撼,是对有手向她伸来时的预感,是她喜欢的食物在嘴里时的快乐,也是由别人为她刷牙的痛苦和羞辱。

放学后,苏菲常常和保姆坐在中央公园的湖边,聆听孩子们追逐玩具船的脚步声。她知道万物都有形状、温度和触感——唯有颜色是她无法想象的。

令她的父母高兴的是,苏菲在学校很受欢迎。

苏菲最好的朋友是她的父母。晚上,他们一起看电视,当屏幕上的角色在无声地亲吻时,父母就会讨论节目的其他细节。但苏菲可以从音乐里猜个八九不离十。

苏菲15岁的时候,父亲正切着苹果,刀子从手中滑落。父亲肯定受伤出血了。

医护人员赶到时,苏菲站着听魔术贴和塑胶条被撕开的陌生声音。然后她和守门人斯坦一起站在第五大道上,救护车的门关上,爸爸被带走了。

斯坦自1983年以来一直担任门卫。他每天早上从哈莱姆区坐公交车上班,每晚交班后再坐公交车回家。

斯坦在办公室给苏菲找了一把椅子,给她煮了一杯咖啡。收音机放着音乐,她问斯坦在听什么。斯坦调高了音量。

“你从来没听过爵士乐吗,威尔金斯小姐?”

“我也从来没有喝过咖啡。”她说。

收音机里放的这首歌名叫《通往星星的阶梯》。音乐放完后,斯坦说,这首曲子是1963年5月23日在巴黎录制的。然后电台的播音员说了同样的话。斯坦点了一份比萨,他们一起吃,等苏菲的妈妈回家。

一周后,苏菲和保姆一起进电梯时,斯坦抓住电梯门,递给她一张光盘。

“给你个东西,”他说,“不是咖啡,但也不错。”

两周后,她和父母一起从出租车上下来。斯坦打开门,问她对那些音乐有什么看法。

“什么音乐?”她父亲问。

斯坦怀疑女孩已经把光盘弄丢了,或者她把它放在什么地方,然后忘记了。但苏菲走向斯坦,伸出双臂,想拥抱他。

“如果我继续播放的话,”苏菲说,“机器会坏的。”

“啊,音乐就是拿来播放的呀,”斯坦说,“而且声音要大。”

那晚在回家的公交车上,斯坦意识到,他变得非常喜欢这个盲女。他多喜欢为她做事呀!

王雷十几岁时把大部分空闲时间花在旧货店里,寻找别人不当回事的黑胶唱片。他5岁时,全家搬到皇后区一个更大的公寓里。

王氏夫妇强迫他在学校努力学习,希望他成为王家第一个上大学的人。他们买了一辆便宜的车,时不时自驾去海滩旅行,还带上方太太——方太太现在已经老了,还和他们住在一起。

王雷十几岁的时候攒够了钱,买下了他心仪的小号——一把1964年的奥兹特别款。

王雷7岁时学会了识谱,并用中美社区中心的一架旧立式钢琴自学。王雷的老师递给他莫扎特和舒伯特的乐谱,想让他参加音乐会和管弦乐队。但对王雷来说,这是他如数家珍的音乐。

人们很少看到王雷不戴耳机的样子。有几次,他在法拉盛过马路时差点儿被车撞了。他为爵士乐而活,爵士乐是他的一切。因此,王雷14岁时,父母允许他每周两次乘地铁去哈莱姆区上“吻我威廉姆斯”的小号课——几乎纽约市每家二手商店里都有他的唱片。

王氏夫妇很高兴儿子有爱好,但也希望有一天他能放下小号,拿起化学书。然而,高中毕业时,王雷已经因为他狂热的演奏风格在大多数地下爵士乐俱乐部出名了,人们称他为“珍珠”或“面条先生”。

一些老前辈说,在王雷的音乐里,能听出“吻我威廉姆斯”的味道。他们想知道“吻我威廉姆斯”后来怎么样了,是死了还是活着。

三

苏菲向父母要一架钢琴只是时间问题。钢琴运来几天后,斯坦在大厅里看到了苏菲。

苏菲一家花了几个月的时间找合适的老师。终于,苏菲的父亲给茱莉亚学院打了电话,然后某一天,一个染了黑头发的苗条犹太女孩出现在公寓门口。

“告诉我你喜欢什么,”她说,“我教你怎么弹。”

王雷花了好多年才在小号上找到独属于他的声音。他每天练习很长时间,从不缺课。“吻我威廉姆斯”不仅教他如何演奏这种乐器,还教他怎么用行话跟制作人以及他日后需要仰仗的录音师打交道。

王雷的老师于1947年年初在肯塔基州路易斯维尔录制了他的第一首曲子。那时他穿着双排扣细条纹西装。这件衣服现在仍挂在他的衣橱里,但上面满是小洞。不久后,他去了圣路易斯,然后是纽约。

上完课,王雷有时会先去一趟洗手间,再坐很长一段地铁去法拉盛。洗手间的墙上有一张老师和一个女人的黑白合影。有一次,王雷问,那个女人是不是他的妻子。老人笑了:“那是玛丽莲·梦露。”

“你的浴室里怎么有她的照片?”

“因为她为美国总统唱生日歌时,碰巧鄙人在吹小号,汉克·琼斯在弹钢琴。”

有时王雷会给他的老师带椒盐虾,或者多加了油炸面包丁的酸辣汤。年轻的学生对老人的生活很好奇,但课上最多只谈到壁橱里的那套旧衣服和浴室墙上的黑白照片。

王雷靠演出赚了钱,他想上更多的课,想每天都来哈莱姆。但他的老师还有另一份工作,有时一大早就出门了。

一年春天,有人亲手把一封信送到王雷位于皇后区的家。这是两张唱片和一份欧洲巡演的邀约。王雷在去哈莱姆的地铁上又看了一遍信,并试着想象老师的表情。

但当王雷把信给老师看时,老人把信还给他,说自己眼神不好,让他大声读出来。老人听完信的内容,走进卧室。过了一会儿,他拿出一个破旧的小号盒。

“你有一天会得到一个侧面刻着你名字的新盒子,但在那之前,你用我的吧。”

王雷从老师手里接过盒子,掸去灰尘。

“我之前都不知道你叫斯坦。”

老师陪他走到地铁站,在最上面那层台阶上跟他告别。“让他们看看我们在哈莱姆是怎么玩的,孩子——别再让他们叫你‘面条先生了。”

23岁时,王雷就已经在林肯中心和温顿·马萨利斯一起演奏了;他的第二张专辑在14个国家都十分畅销。一天夜里,他在卡内基音乐厅开音乐会,演出进行到一半时他接到第五大道一位大楼管理员的电话。电话里说,他们的一名工作人员在值班时死亡,而王雷的名字和电话号码之前被录入了员工档案,备注是“近亲”。

大楼管理员想让王雷看看遗体,然后带走老人的遗物。

出租车穿过中央公园时,王雷意识到他已经有将近一年没有见到年迈的老师了。出租车停下来,楼前停了两辆警车,大楼管理员拿着一些表格让王雷签字。如果王雷想看的话,遗体在停尸房。大楼管理员对老人居然和王雷认识而感到困惑。然后王雷跟他说了所有事情:上课、虫蛀的西装、印着斯坦脸庞的旧唱片,以及他在白宫草坪上为总统和玛丽莲·梦露吹号。大楼管理员感到不可思议,他以为斯坦只不过是个普通的老头子罢了。

警察离开后,房间里很安静,像什么都没发生过。王雷抬起头,目光扫过镶白边的紫色遮阳篷,顺着大楼的水泥墙往上看,灯大多关着,但往上数3层楼,一间开着窗户的房内传出清脆的钢琴声。

有人在弹爵士乐。王雷听着,每当车流停下来,他都能听到缓慢而笃定地叩击琴键的声音。他放下小号盒,坐在一堵矮墙上。中央公园现在很黑,长长的步道上空旷无人。他不知道那是不是他认识的钢琴家,是否跟他一起演奏过。

方太太告诉他,有时人死后鬼魂会四处游荡,去看他们深爱的人。

于是,王雷拿出小号,和着飘到街上的几个微弱的音符。一两盏灯亮起。

琴声停了,王雷放下小号,装在斯坦的旧盒子里。苏菲穿好衣服下楼时,王雷已经走了。

当苏菲第二天一早解释她想做什么时,父母认为她是在努力表达悲伤。但一周后,她再次提出请求,并告诉他们,这是她必须做的事。父亲坚决反对。

“至少让我和你一起进去。”他恳求道。

但女儿决心已定。

“苏菲,你不能一个人去,我连想都不敢想。”

苏菲的母亲故意放下咖啡杯。“她明年要上大学了,马丁。那时她就是一个人了。”

苏菲的父亲似乎很受伤。“你应该站在我这边的。”

苏菲想起她最爱的电影里的一句台词,笑了:“‘边是不存在的,爸爸。”

所以,那一周的周末,苏菲的父母开着黑色的奔驰车带她去了不同的爵士乐俱乐部,看着她和看门人聊天后进门,消失不见。他们认为她试一个晚上就会放弃,但过了3个周末,他们仍然躲避着醉汉,在布什维克和长岛市的街道上徐行——为了寻找开了门的店。

现场爵士乐和录音爵士乐全然不同。苏菲在每个地方逗留的时间都比必要的长。

后来,在一个周日的凌晨2点48分,她走下诺霍区一家小俱乐部里铺着地毯的楼梯,听到他在舞台上吹奏小号版的《通往星星的阶梯》。这儿有架钢琴,她只需在幕间休息时走上台,然后开始弹琴。

四

斯坦那天一早去上班时,就预感到可能有事情发生。他一夜没怎么睡,胸口疼。他的腿开始发麻。他穿好衣服,走到汽车站,但这并不容易。

往南的途中,他路过一群上学的孩子——穿着校服的男孩和女孩。其中一个男孩长着一双长腿和细脚踝,拿着一个文件夹快步走着,试图跟上大孩子们的步伐。不知怎么的,那男孩在公交车经过时抬起头,看到一张透过玻璃凝视着他的脸。

斯坦回想起自己年轻时。他的房子矗立在一条泥路的尽头,带门廊。他常常看到母亲给火炉添木头。他回想起母亲的声音,恍若昨日。他想起的不是确切的字词,而是她说话的语气,涟漪般荡漾过他的身体。

他有许多事情想告诉她。他想知道他和母亲会不会重逢。如果母亲能认出他是她的儿子,或者,如果回忆注定要被遗忘,被留在这个世界上,那么,就如音乐般再活一次吧。

(微 步摘自人民文学出版社《美好事物的忧伤》一书,本刊节选,陆 凡图)