粤剧在古巴的传播及文化认同感的形成

[摘 要] 晚清以来,大批来自广东的华人到古巴谋生,也带去了粤剧等乡土艺术。粤剧作为祖籍广东的华人的乡音,对他们纾解思乡之苦、增强文化认同感、维系同胞情谊起到了重要作用。随着华人在身体、经济和文化等多个层面逐渐融入当地社会,粤剧也在古巴的非华人群体中传播,获得更为广泛的跨血缘跨地域认同,成为中华文化在异乡交流与融合的文化表征之一。哈瓦那粤剧团中的华人、古巴人及中古混血演员,在长达一个多世纪的粤剧传承中,以对粤剧一生的热爱,提供了中华文化海外传播和文化认同感形成的一个精彩案例。

[关键词] 粤剧 戏曲传播 古巴文化 华人文化 文化认同感

我们在广东的日常生活和对广东的田野考察中常常看到,尽管影视、广告、短视频等铺天盖地,但传统粤剧和粤曲还是“老广”们的最爱。在祠堂和公园,粤曲爱好者们都有固定的“地盘”;凡有重大节日祭会、婚丧嫁娶,由村民掏钱邀请戏班,连续演唱数天甚至十数天粤剧的情况也并不少见。

不要说在粤剧粤曲的故乡,就是在异国他乡,它们顽强的生命力也让人惊叹。美国堪萨斯大学的刘博智教授,一辈子都在世界各地寻访华人足迹。在远离中国的古巴,他发现了一些与粤剧粤曲相关的有趣故事。这些故事后面,是关于跨国、跨人群、跨血缘文化传播的人类学话题。

一、穿越时空的乡音和鸣

1847年至1874年间,来自广东等地的中国劳工共143040人,搭乘被称为“浮游棺材”的苦力船前往古巴。在长达一百多天的航海中死亡17032人,活下来的经在“猪仔馆”(奴隶营)隔离检疫后,分别到应募地点从事采矿、砍蔗、开荒等工作。由于条件极其艰苦,华工八年服役期的死亡率竟达三分之二。 华人契约劳工八年契约期中在古巴的死亡数据,不同文献有不同表述,占古巴华人劳工的55%~75%,而当年驻古巴总领事谭乾初当时的统计是:古巴华工“十二万余人,今则仅存四万有奇,此外八万余人,曾经回国者不过百中一二,余皆殒身异域。”以上摘要转引自刘博智口述、摄影,黄丽平编撰《古巴唐人》,南京大学出版社2022年版,第21-25页。美国西部排华事件频发并出台《排华法案》之后,被排斥和驱逐的在美华人劳工也通过哈瓦那这个美洲重要的贸易港口,源源不断地涌入古巴。哈瓦那的中国城,曾是美洲最大的华人生活区之一。来自美国的华人中有不少带着资产的自由移民,他们开商店、办公司、组建社团,加速了古巴早期华侨华人社会的形成。1873年,古巴开设的第一家中国戏院,由四位来自加州的华人投资建成。1875年1月,第一批中国粤剧演员从旧金山来到哈瓦那,粤剧表演从此进入古巴。古巴华人大多数来自广东,因此粤剧在古巴大受欢迎,仅哈瓦那华人区就有三家戏院,每家戏院座位均在1200至1500个。 刘博智口述、摄影,黄丽平编撰《古巴唐人》,南京大学出版社2022年版,第54页。在异乡,乡音浓重的粤曲,是华人纾解乡愁、凝结乡情的良药。由此,中国戏院迅速扩展到古巴各地的华人聚居区。

20世纪20年代的移民高潮更使粤剧艺术在古巴快速发展。除当地的戏班表演外,古巴的中国戏院主要与来自中国香港、广东等地的剧团、戏班签订合约,邀其到古巴表演。

也就在那个时期,广东开平有一位名叫方锡标的年轻人,正在做着让粤剧走向世界的艺术梦。他家境殷实,不愁吃穿,有闲也有钱逛剧院,由此迷上了满是浪漫故事的粤剧。方锡标曾和粤剧名家关德兴一起学过艺,但其父母认为唱戏是下九流,做戏子有辱家门,于是年轻气盛的方锡标决心去闯世界,专心从事艺术。1926年前后,已经有家室的方锡标带上心爱的粤剧剧本和唱片,独自离家出走,在海上漂流了几个月,到达传说中的“粤剧天堂”古巴哈瓦那。

人称“小巴黎”的哈瓦那,是华人移民在古巴的主要聚居地之一,这里的华人移民人数多达十几万,大部分是广东人。20世纪20至40年代,粤剧在古巴盛极一时,吸引了众多戏迷。当时,光是成规模的专业粤剧戏班就有四个,分别是国光、国声、均天乐和中华音乐研究社;团里除了演员,还有编辑、教习、武打、乐工、戏服等专门行当。另有四家华文报纸、六家中文戏院。在这里,方锡标改名方标,在其中最大的“国光”剧团唱武生并担任身段指导。那时剧团里基本没有年轻的男性粤剧演员,只有20多个年龄在12至15岁的女孩子,中古混血和古巴本地人都有,很少有人会说粤语和看中文剧本,唱腔也是照葫芦画瓢。演出时的男性角色一般都让女孩子扮演,或由教粤剧的男师傅和方标亲自上阵。

然而,对方标来说,现实不像戏剧那么浪漫,艺术并不能养活自己。为了谋生,他不得不身兼多职,在中国城华人开的洗衣房手洗和熨烫衣服,到中餐馆刷盘子,甚至游走卖彩票——一晃30岁了,还是单身一人。

1934年前后的一天,在哈瓦那中国城边,方标遇到了流落街头的一对古巴母女。母亲年仅19岁,名叫荷瑟法·阿玛兰(Josefa Amaran),三年前生下女儿一个月后,丈夫便因病去世了。荷瑟法·阿玛兰本是无父无母的孤儿,有一些兄弟姐妹,但分散在各地,无法照应。失去生活支柱的她无奈之下带着幼女卡里达·阿玛兰(Caridad Amaran)从古巴西部的比那尔德里奥省(Pinar del Rio)流浪到哈瓦那中国城一带乞食。曾有一位名叫何买盛的华人厨师收养了她们,还因为“Josefa”中的“J”在西班牙语里发音为“he”,便将母女俩改姓何,为荷瑟法·阿玛兰起了个用广东话念有些谐音的中文名“何树花”(“瑟法”),为卡里达·阿玛兰起名何秋菊,视为女儿。不料两年后,因出现一些家庭纠纷,加上何买盛患了肺痨(肺结核),荷瑟法·阿玛兰不得不带着女儿离开,再度露宿街头。这次是遇到了方标。或许是此次相遇暗合了哪出剧情,方标心生恻隐,收留了这对古巴母女,一起住在他狭小的出租屋里。几年后,方标娶了何树花,并将继女改名为何秋兰。 刘博智口述、摄影,黄丽平编撰《古巴唐人》,南京大学出版社2022年版,第58页。

痴迷粤剧的方标怜爱这个失去生父的继女,将其视如己出;看她灵巧,遂想把自己的戏剧梦嫁接在她身上。方标教她唱的第一首歌,就是粤曲。从讲粤语(台山话)、唱粤剧、学中文,到教中国文化和“做人道理”,方标对继女一切按中国古训教导,希望她德艺双馨;后来还让她拜剧团的董祥为师,识工尺谱,学习粤剧表演的全套功夫。何秋兰也乖巧好学,她担心继父带来的粤剧唱片随附的歌词纸老旧、丢失,便将歌词逐字抄写下来。直到现在,她还常常翻出已经发黄的厚厚的手抄剧本,指着那些用西班牙文注音的中文繁体字,咿咿呀呀地唱一段。

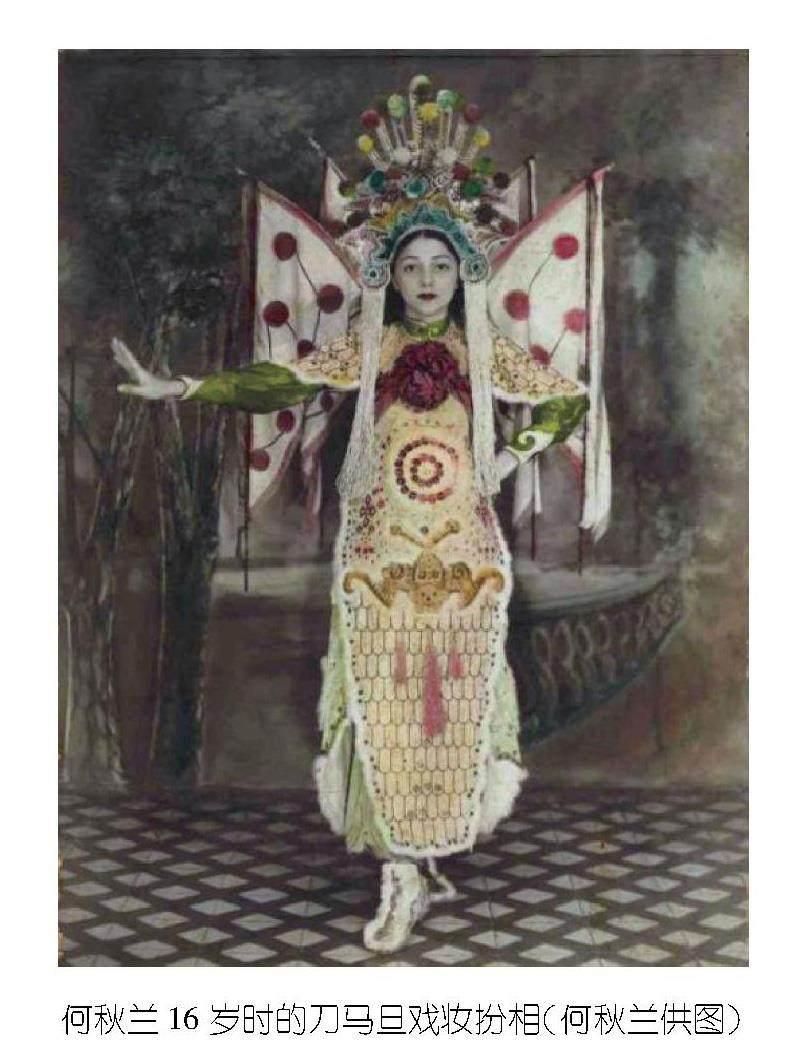

何秋兰8岁时第一次登台表演。她爱扮仙女,云鬓流苏、水袖飞扬;她也能扮刀马旦,背插七星令旗,一招一式像模像样。长到10岁时,少女何秋兰便已能参加正式的演出,通常是扮演丫鬟,站在一边,偶尔说一两句台词。12岁,她开始在演出的粤剧里担当主要角色,跟着剧团走埠演出,去过古巴许多地方。15岁,能看中文剧本、扮相可人的何秋兰,当上了剧团的台柱正印花旦。何秋兰以她流利的粤语和西班牙语,在这个多数是不会说汉语的古巴孩子的剧团里,充当了很好的中介。她那深目高鼻的秀美扮相,也如鱼得水,很得哈瓦那中国城华人和古巴人的喜爱。

20世纪四五十年代是古巴唐人街的鼎盛时期,每个戏班每周都会演三场,逢年过节更是箫鼓不停,彻夜欢歌。当时的哈瓦那中国城十分繁华,演出总是满座。该时期也是古巴华人经济和粤剧发展的鼎盛时期。据何秋兰等回忆,被邀请到古巴演出的名角,包括黄鹤声、薛觉先、马师曾、谭兰卿、邓碧云、郑碧影、红线女等。1950年,古巴的中华音乐研究社邀请著名的苏州丽人小燕飞(冯燕萍)做契约演员,请语言两通的何秋兰作陪,还和她同台演出,反串了《西厢待月》中的男角张生。 参见魏时煜执导的纪录片《古巴花旦》(香港艺术发展局出品,2017年)。

何秋兰曾介绍她们几乎穿越了整个古巴的走埠演出的情况:“我们到古巴各地演出,每次一去就是三至四个月。我们沿途会收到礼物和演出报酬,连花牌和花篮都是用美金装饰的。每演出一台戏,戏班按照合同付给二到五披索不等。我们当时还尽力帮助处于战乱的中国,收集衣物,寄发给饱受战乱的中国人民。” 何秋兰:《何秋兰自传》(2012,原文为西班牙文,何秋兰提供,梁新越中译,雷竞璇校订)。据刘博智发给笔者的电子文档(未刊稿)。

何秋兰的“闺蜜”是中古混血的黄美玉(Georgina Wong Gutierrez)。黄美玉的父亲是华人,在当地开了一家裁缝店,娶了古巴女性为妻。黄美玉学过功夫和舞狮,在剧团唱武生,与唱花旦的何秋兰一文一武,是同台的搭档。她们经常在古巴的二三线城镇和各地洪门分堂巡回演出,参加华人发起的“一碗饭运动”,给中国抗战募捐。这“职业走埠”进行粤剧演出的十多年,是她们最开心的时光。走埠期间,每个星期一场4小时的演出后,何秋兰、黄美玉就会和大家一起吃宵夜,大多时候是吃鸡粥、黄油鸡饭,配菜都是粤菜。六十年后何秋兰第一次来到中国香港,接待的朋友问她想吃什么,她张口就说出了“白斩鸡”“鸭润肠”“老火汤”“蒸肉饼”和“苦瓜豆豉焖排骨”等地道的粤菜菜名。她们回忆道,那时的唐人街很繁荣,当时的生活给她们留下了如梦般的记忆。 参见刘博智发给笔者的调查笔记《古巴34个人物故事》中的“黄美玉”部分;魏时煜执导纪录片《古巴花旦》(香港艺术发展局出品,2017年)。

她们非常享受穿着华丽的粤剧戏服,在中国城的剧院和外省华人区巡回演出的感觉。那会使她们产生某种“穿越感”:穿越到一个陌生而又亲切的遥远古国,融入没有血缘但有亲情的华人社群,在万众瞩目中,实现前辈痴迷却未竟的艺术梦想。

1959年,古巴革命取得胜利。为了对抗西方的封锁,古巴全面推行计划经济。在社会的变革中,许多华人的处境也发生了变化,一些原先从事商业活动的华人停止了经营,还有一部分华人离开了古巴。一时间,繁华的中国城物业易主,人人“拉平”。那些表现公子小姐卿卿我我、帝王将相文韬武略的粤剧,也被认为是“腐朽文化的象征”而停止了演出。社会的转型让戏曲承担了代价,着实令人五味杂陈。

对何秋兰与黄美玉她们来说,一晃几十年过去,往日的花旦和小生容颜不再。仅靠每月七美元到十几美元的退休金,只能勉强度日,还得靠打零工、领取免费的古巴黑豆饭帮孩子养家——她们此时已不可能再做艺术之梦。直到1991年,当地政府想恢复粤剧演出,她们与粤剧艺术才重新有了“连接”。但曾经的粤剧人士大多已是垂暮之年或已去世,何秋兰费了很大工夫,才组织了一个四人的粤剧小组,还得拉上孙辈来跑龙套兼敲锣打鼓。

一直未加入古巴籍的方标,在异国他乡辛苦一辈子,不仅未能实现自己出国搞粤剧的初衷,连回故乡的路费也没有攒够。他在去世前的几年,唯一能够纾解一下思乡之苦的活动,就是和自己的古巴继女一起,唱一阙乡音浓重的粤曲。

二、超越血缘的亲情认同

发现和记述这些故事的华裔摄影家刘博智,2009年3月第一次到古巴拍摄华人离散群体时,见到唐人街虽然有不少与“华”有关的会馆、公所、侨居、饭店、戏院、报馆,甚至还有洪门组织、政治同盟的场所等,但均老旧不堪,出入者已没有“唐人”。

但刘博智不甘心,希望能找到更多的关于华人在这里生活的故事,于是每天在中国城转悠。有一天,他来到一家叫《光华报》的华文报馆,见其中坐着一位华人长相的老者,就过去和他闲聊。聊了片刻,老者告诉他,排字间有个会说广东话、会写中国字,还会唱粤剧的“古巴婆”。刘博智按他的指点,进去找到一个老式的铅字印刷车间,在捡字工位,果然看到一名西班牙裔白人老太太。

更让刘博智惊奇的是,这名古巴老太太真的会唱粤剧,并能用带一点台山口音的广东话说自己的名字叫“何秋兰”。在她家,何秋兰给刘博智看自己年轻时表演粤剧的照片,讲述了自己的华人养父和继父的故事。就这样,刘博智竟然在这种寂寞的氛围中,发现了一些关于艺术、关于跨种族婚姻和家庭的浪漫故事——这就是前述的关于方标、何秋兰和黄美玉的粤剧梦,以及她们与中国的不解之缘的故事。后来他又知道,何秋兰除了有两位华人养父/继父,还有一位华人契爷(义父)——同样来自广东开平、酷爱粤剧的,方标的邻居雷家祉。1957年,26岁的何秋兰结婚,丈夫也姓方,叫方振钜,也是广东开平人,但与方标没有亲缘关系。

何秋兰现在和孙子方英唱住在一起。让她感到欣慰的是,孙子方英唱喜欢中国文化,会熟练地用筷子吃饭,既能用智能手机上网,也会敲粤剧用的锣钹。他目前在哈瓦那大学孔子学院学中文,但何秋兰发现两人竟然无法用“中国话”沟通——方英唱听不懂祖母讲的“唐话”(广东台山话),何秋兰也没法接他“北话”(普通话)的腔。

在日常生活中,他们似乎还保留着将遥远的神灵作为某种精神寄托的习俗。刘博智注意到,何秋兰的儿子“波仔”在家门背后摆了个关公神坛,上面有整只用来辟邪的猪头、一块每天按时更换的面包,和一支抽了半根、时不时要点燃一下的雪茄——就跟中国人上香一样。而在开始表演粤剧之前,她们也会按传统先拜一下“戏神华光”;如果家里没有华光的像,就拜观音。

在接触了一年后,何秋兰和刘博智已经很熟悉,时常用“开平味”的老式粤语聊天——聊起何秋兰的继父和粤剧,聊起广东开平,等等。何秋兰还将她师父传下来的手抄粤剧曲谱唱本交给刘博智,说:“你下次来古巴,我或许就不在啦,我这两本书给你,唔(不)舍得都要舍得咯。” 刘博智口述、摄影,黄丽平编撰《古巴唐人》,南京大学出版社2022年版,第71页。听了这些颇让人伤感的话以后,刘博智曾问她有什么梦想,她在言谈中表示自己“日日盼着能去中国”,但又感到这个愿望遥不可及。接着,刘博智在得知她是想替继父到他的老家“拜山”(扫墓)祭祖,且能脱口而出继父的老家在“开平石塘里”时, 同上书,第73页。是感到意外的——一个从未离开过古巴的土生土长的、毫无中国血统的老太太,在继父去世十四年后,依然能把继父家乡的村名挂在心上,字正腔圆地说出。甚至何秋兰懂的许多中国传统,都是他所不懂的,从某种角度来看,她身上的中国文化素养甚于他。她的继父是开平人,丈夫也是开平人,她讲台山话、写汉字、演粤剧,从某种意义上说,她的家乡就是广东开平石塘里。

从那天起,刘博智开始尽力协助何秋兰进行一项“一生最艰巨的工作”。在这个过程中,要办理护照、中国签证、法国转机签证、银行保险、古巴移民局签批等,困难重重,连机票都改签了两次,花了不少冤枉钱。历时十四个月,其间也得到了有关方面的帮助,他终于办妥了请何秋兰和黄美玉“回”中国的手续。

2011年5月,何秋兰和黄美玉坐飞机绕了半个地球,来到中国的香港。刘博智借助自己在香港的人脉,在香港艺术中心举办了一场叫“中国人的面孔”的影视分享会,同时邀请何秋兰、黄美玉表演了粤剧。

但她们的根本目的是“回”乡省“亲”。刘博智经各方帮助,终于带何秋兰找到了广东开平石塘里她继父的老家。面对继父的“老家”,她感到陌生而又熟悉。陌生的是眼前的一切都没有见过,熟悉的是此情此景她已经听继父念叨过不知多少遍。何秋兰见到了继父的祖屋和家里的亲人,虽然长了一副“老外”的模样,但她自己并不见外,总想跟继父老家亲戚多聊聊。当地政府送了她一面锦旗,红底绣着“身在他乡,心怀祖国”几个金字,她当仁不让地收了下来。虽然这里不是她的祖国,但她却自认有一颗中国心:“我是古巴人,因为我生来就是,可我的心,是中国心。” 朱婉君:《她不是中国人,却唱了一辈子粤剧》,“新华国际头条”微信公众号,2019年7月14日,https://mp.weixin.qq.com/s/j6OMIp-j6O_oLTE0ZHkfPw,访问日期:2023年7月12日。

方锡标的祖坟就在作为开平著名地标的碉楼群里。为表达对继父的感恩之情,了却继父回乡祭拜家族祖先的愿望,何秋兰按中国习俗,到纸火铺买了香烛纸钱,在坟前上香供果,祭拜祖先。然后,她穿着粤剧戏衣,献唱了一段她两岁时继父方标为她开蒙的粤曲《卖花女》:“问句天公唷,奴奴心事重,难入梦……”——这位古巴老太太,就这样穿着中国古代戏装,在与她本无血缘关系的“祖坟”前,用粤语唱粤剧,祭拜来自粤地、在古巴养育她的亲人。

2019年3月,88岁的何秋兰与她90岁的“戏搭子”黄美玉,再度“回”到中国,参与了香港艺术节“名伶花旦展演话当年”活动的粤剧表演。据报道,在油麻地戏院连续三天的演出中,当她们开腔演唱的时候,现场的老戏迷一面按节击掌,一面由衷赞叹:“这都是流行于五六十年前的小曲了,我们小时候学过,但是现在已经少人唱了。她们唱得合板合韵,真是难得!” 刘博智、越众历史影像馆:《古巴白人花旦和华人父亲的粤剧人生》,《南方人物周刊》网站,2020年5月7日,https://www.nfpeople.com/article/10025,访问日期:2023年7月9日;《一对生活在古巴哈瓦那的父女,两代人为梦想而坚持不懈的人生——何秋兰》,搜狐号“海外派”,2019年12月26日,https://www.sohu.com/a/362961330_120312606,访问日期:2023年7月9日。在佛山祖庙的戏台上,何秋兰再次唱起“爸爸”方标教她的第一首粤曲《卖花女》:“故地不见已伤心,故旧不见更伤心。红颜已老,青春已泯。”本来流落街头的她,因了中国人,因了粤剧,在古巴做了一个美丽的梦;她可能从没想到,80年后,竟然在“爸爸”的故地,圆了中国“爸爸”和自己中断了大半辈子的梦。她说:“希望每年都回中国。”她用了“回”这个字——为“爸爸”,也为自己。

三、跨越界限的文化认同

人生于这个世界,出于种种历史和现实原因,与他人之间存在着许多区隔和界限,如血缘、家庭、民族、国界、利益、信仰等,有的区隔和界限甚至是不可逾越的。但人又不可能不与他人产生关系,不可能自我繁殖,不可能不和他人发生物质交换和精神交流,否则,人也不可能生存和发展。因此,跨越界限,实现身体的、群体的、区域的、经济的和文化的交融、互动与认同,也就成为人类世界生机勃勃的永恒动因之一。

前述方标、何秋兰、黄美玉及其古巴中国城粤剧团的故事,以粤剧为轴线,跨过大洋,穿越百年,串起了华人移民与古巴人身心交融、互相认同的梦想与现实。

在此,笔者首先要谈粤剧和粤曲是怎样作为粤籍华人的“乡音”“国声”,穿越时空,在华人和古巴人中产生文化认同感的。

一百多年前,华人劳工靠着粤剧粤曲在异国他乡抚慰思乡之苦。古巴离中国几个月的海路,让很多华人难以归家。粤剧是引发华人离散群体身心和鸣的乡音,也是让他们能暂时从残酷现实中进入梦境的“药”。有了粤剧表演,劳工们宁可放弃田间工作或生意的现实利益,不顾被解聘或驱逐的风险赶到戏院观看,以至于当地政府不得不发布限制粤剧团演出时段的政令。据刘博智说,在有的地方,看着装扮得貌如天仙的粤剧演员,长年孤苦的劳工竟会发狂般“进入剧情”,需要别人往他头上浇一桶水才能够回过神来。

粤剧和粤曲也是华人寄寓家国情怀的“国声”。传统戏剧有大量忠君爱国的剧情,它们已经渗透在华人的集体意识中。特别是到了国外,常受歧视乃至欺压的华人,对祖国的认同感也会更加强烈。笔者曾经在广州华侨博物馆注意到一张古巴“国声剧团”的粤剧海报,当时招呼刘博智过来看,他马上就认出了海报上的几个名字,说何秋兰曾经提到过这几位,她们一起演出过。而何秋兰和方标所在的剧团叫“国光”,后来何秋兰还参加了中华音乐研究社——这些剧团、社团皆以祖国和中华为名,当是取“发国声,争国光,兴中华,不忘其本”之意。从中也可以理解,为什么当祖国有难时,海外华人总是积极地站出来。抗战时期,许多由华人和古巴人组成的粤剧团都在当地举行了义演,所得票款全部捐出以支援祖国。

粤剧和粤曲使用的是粤语,也算是海外广东籍华人认知的“国语”。粤语比普通话多几个声调,所以古诗词用粤语读起来更朗朗上口,粤剧粤曲用粤语唱起来也婉转动听。但有意思的是,时代变迁的历史印记,竟也烙于在不同时间越过大洋的“乡音”“国语”之上:何秋兰学的中国话,是百年前方标从广东带来的粤语;而何秋兰的孙子方英唱学的中国话,是近年在古巴建立的孔子学院教的普通话。如前所述,何秋兰和其孙子之间,竟然无法用各自所学的“中国话”聊天——时空的跨度,仅仅通过中国话的南腔北调,也显示了巨大的张力。

其次,再谈谈超越血缘的亲情认同和粤剧传承。

何秋兰和其儿孙们,不仅在语言上显示了有趣的跨度,也在身体和种族的混融上显示了较大的跨度。刘博智指出,经过几代人的混融,大部分华裔还有一点华人的轮廓,有的已经完全看不出华人的痕迹(且不论肤色)。所以对他拍摄的古巴华人的系列人像,他都在后期调了色,只表现人的相貌轮廓,而不突出人的肤色,以强调被拍摄者与他们不同肤色的亲人亲密、温暖的关系。在这些“混融”家庭中,几乎所有的古巴妻子说起华人丈夫都赞不绝口,几乎所有和华人生活过的古巴人,即使和他们没有血缘关系,也对他们的勤劳、顾家、乐于助人称赞有加。而对粤剧的爱好,竟是凝聚华人社区和文化跨代传承的重要枢轴。刘博智说:“粤剧在当时的唐人(华人)社会非常普及,是唯一正当的大众娱乐,也是凝聚华人社区的一种方式。那时的土生唐人混血女孩都喜欢粤剧。” 参见刘博智发给笔者的调查笔记《古巴34个人物故事》中的“周卓明”部分和刘博智口述、摄影,黄丽平编撰的《古巴唐人》附册(南京大学出版社2022年版)。

为了看清楚这种混融状态,我们不妨以何秋兰为例试拟一张亲属关系示意图(见下页)。图中的符号,△○代表白人男女两性,▲●代表黑人男女两性,★代表华人男性(因为在本案例中没有涉及华人女性),代表混血男女两性,双线代表血缘关系,单线代表姻缘、拟血缘或业缘关系,名字下有波浪线代表和粤剧有直接关系者。

古巴在拉丁美洲是人群混融程度较高的国家,西班牙裔的白人占多数,西班牙裔白人和非洲裔黑人的混血(穆拉托人)其次,然后是非洲裔的黑人、华人和其他混血土著。何秋兰的亲属关系,典型地反映了类似的情况:她的生父母均为西班牙裔白人;生父去世后母女先被何姓华人收养,后再被方姓华人收养并与其重建家庭;她与华人结婚,所生儿女具有二分之一华人血缘;儿子和黑人结婚,所生孙子孙女具有四分之一华人血缘;女儿与白人结婚,所生外孙也有四分之一华人血缘。同时,由于华人及中国文化的介入,何秋兰的亲属关系还多了几层拟血缘关系—— 一是她本来的生父母关系;二是何买盛通过对阿玛兰母女的收养和改名换姓,形成同姓一家的拟家庭关系和养父关系;三是方标通过收养和婚姻,形成姻亲关系和继父关系;四是戏迷邻居雷家祉以契爷(义父)身份认何秋兰为干女儿,形成干亲关系。梁启超1900年造访美国旧金山唐人街时发现,宗亲会会和拟血缘关系的非正宗宗亲会抱团以实现共同的利益。另外,华人为了应对出洋造成的家庭缺憾,还有一个比较务实的措施就是收养义子, 参见梁启超:《新大陆游记(节录)》(1904),载《饮冰室全集·专集》,中华书局1941年重印版,第116-117页。即广东人说的“纸上儿子”。当然,另有一层关系可能易被忽略,这就是何秋兰学粤剧拜的师父董祥。称师为“父”,即所谓“一日为师,终身为父”——这是将业缘关系转换为拟血缘关系的中国传统。当然,地缘关系也是这组亲属关系中有趣的一点:方标和女婿方振钜都姓方,都是广东开平人,却没有亲缘关系。虽然和西班牙裔女儿毫无“近亲”可能,但让一个和自己同姓的人来娶了“女儿”,方标似乎有些心存芥蒂,这应该不是宗亲问题,可能与文化的潜意识有关。

而与粤剧的情缘,也跨越了几代人:第一代是华人继父方标、义父雷家祉和师父董祥;第二代是西班牙裔白人何秋兰、其华人丈夫方振钜(出席他们婚礼的宾客中,也不乏粤剧名角和票友,如来自檀香山的花旦小非非——可见当年粤剧在古巴风光无限);第四代中有黄、白、黑混血儿方英唱。何秋兰说:“我能成为一个中国戏剧(曲)演员,是方标所赐,他不仅是一位好老师,同时也是一位好父亲。我现在八十一岁了,依然充满活力。”孙子方英唱跟着奶奶学打钹兼跑龙套,他有一个愿望:“我希望有一天能跟奶奶同台唱歌,只是奶奶一身童子功看起来太难学。” 参见刘博智发给笔者的调查笔记《古巴34个人物故事》中的“何秋兰”“黄美玉”部分及《何秋兰自传》(2012,原文为西班牙文,何秋兰提供,梁新越中译,雷竞璇校订)。祖孙同演粤剧,在黄美玉那里也有类似的情况,她让孙女参加跑龙套。孙女不会说粤语,就由何秋兰把需要她说的简单台词用西班牙文标音,并贴在令旗上,再纠正发音,让她照葫芦画瓢。虽然后代技术水平略逊,但粤剧作为这些混血家庭的“家传”技艺,依然以一种独特的方式在传承。

最后,应该谈谈海外华人在两种文化相遇时,是怎样通过粤剧,实现一种跨越界线的文化转移和具有特殊文化认同感的艺术共享的。

“文化转移”(transculturation),是古巴人类学家和民族音乐学家费尔南多·奥尔蒂斯(Fernando Ortiz,1881—1969) 基于古巴种族混合(hybridism)和文化混杂(creolisation)的现实提出的一个概念,描述从属群体在持续不断的碰撞和融合过程中对文化体系的塑造所贡献的力量。文化转移与文化涵化、文化萎缩的观点相对立,也与文化等级观、单向的文化变革观相对立。 Fernando Ortiz,Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar(Counterpoint of Cuban Tobacco and Sugar)(Havana,1940)(Cuban Counterpoint:Tobacco and Sugar,translated by Harriet de Onís [Durham,1995]) .For an introduction to Ortizs life and work,see Mauricio A.Font and Alfonso W.Quiroz(eds.),Cuban Counterpoints:The Legacy of Fernando Ortiz(Lanham,2005).转引自[英]班国瑞(Gregor Benton):《关公与观音:两个中国民间神在古巴的变形》,杨艳兰译,黎相宜校,《八桂侨刊》2014年第4期。文化转移是一种跨文化互动行为。移民从母国转移到寓居国之后,其所携带的文化并不被新环境所消减,而是会发生跨文化的传播和转移,融入当地文化,甚至得到跨种族的接纳。何秋兰、黄美玉家族的跨种族婚姻,其几代混血及土生古巴人对粤剧的共同爱好,反映了古巴多种族混合、中古文化混杂和文化转移的情况,不是一个孤立的现象。粤剧本是中国乡土艺术,随移民传到古巴后,已经在异国他乡生根发芽,获得认同。而且,粤剧只是这种文化转移和共享的内容之一。不难看到,粤菜、功夫、社团(如宗亲会、同乡会等)、宗教信仰(如关公、观音、妈祖信仰)等,也都随着华人的落地生根而转移并融入古巴社会。刘博智的摄影常常会注意那些“不上相”的细节,比如堆放杂物的桌子、挤满墙壁的家庭照片、古巴人家的汉字对联和画报、祖坛和中国神像、有事向关公坛求签的“风俗”、表演粤剧前先拜戏神华光或观音的习俗、古巴厨师制作的云吞和豉油、老华侨家里用墨西哥龙舌兰酒浸泡的蛇酒……他说:“这很细微,你能观察到吗?你不需要用学术的字眼去下定义,‘身份认同不是学术,它是生活本身。” 参见刘博智发给笔者的调查笔记。

方标、何秋兰的故事经披露后,立刻引起社会各界的关注。刘博智在香港、深圳、广州等地举办了相关的摄影展并邀请何秋兰和黄美玉参加艺术节和粤剧演出;何秋兰的故事上了《人物周刊》,被拍摄成纪录片《古巴花旦》,此后新华社还刊发了相关图文,网络上各类相关文章也层出不穷。何秋兰逼仄的家里访客不断,她由此贴了满壁被放大的演出照片——既是追忆那段消逝的芳华,也是对这奇异人生经历的张扬。

何秋兰的故事虽然特殊,但粤剧在古巴乃至整个海外的传播却很普遍。在广州华侨博物馆,关于粤剧在海外传播情况的内容,占了很大一片展板。甚至当国内粤剧在传统与现代的冲突中显露危机时,海外华人专款捐助了几千万元,用以振兴家乡的粤剧。

粤剧不仅在古巴,也在世界上其他有广东籍华人的国家久磨不灭。经近两百年的海外传播,粤剧事实上早已超越乡土和传统,跨越国界,成为许多海外华人的一种身份象征;甚至超越血缘、社群、国家等界线,成为中国文化融入世界的一张名片和与世界共享的珍贵遗产。

地方乡音常常成为海外华人的艺术经典,而粤剧粤曲当可称海外华人的文化代表作——这当然与广东是中国海外华侨华人最多的省份有关。粤剧粤曲作为寄情的乡音,和移民与身相随。就像粤剧粤曲吟唱的那些传奇故事一样,吟唱粤剧粤曲的移民,也置身于传奇之中。

本文系国家社科基金艺术学重大项目“多民族艺术交融与中华民族认同研究”(编号:20ZD27)、广州美术学院学术研究提升项目“粤港澳海外华人移民影像志”(编号:21XSA15)的阶段性成果。

作者简介:邓启耀,广州美术学院视觉文化研究中心教授

The Spread of Cantonese Opera in Cuba and the Formation of Cultural Identity

Deng Qiyao

Abstract:Since the late Qing Dynasty,a large number of Chinese from Guangdong have come to Cuba to make a living,and have also brought local arts such as Cantonese opera.Cantonese opera,as the local dialect of Chinese ancestors from Guangdong,plays an important role in alleviating their homesickness,enhancing cultural identity,and maintaining brotherhood.As Chinese people gradually integrate into local society in various aspects such as physical,economic,and cultural aspects,Cantonese opera has also spread among non Chinese groups in Cuba,gaining broader cross blood and cross regional identity,becoming one of the cultural representations of Chinese cultures exchange and integration in foreign lands.The Chinese,Cuban,and mixed race actors in the Havana Cantonese Opera Troupe have provided a wonderful example of the overseas dissemination of Chinese culture and the formation of cultural identity through their lifelong love for Cantonese opera,which has been passed down for over a century.

Keywords:Cantonese opera;Chinese opera communication;Cuban culture;Chinese culture;cultural identity