域外视野下兰州清末新政考论

王文丹 尚海龙

[摘要] 清末新政时期,域外记者、探险家等群体前往兰州进行游历及军政考察等活动。西方视野中,域外人士协助下的彭英甲是兰州近代化的先驱者。邮电通讯的发展、黄河铁桥的创建,均得益于彭英甲的严格督办。然而,保守闭塞的官场风气及偏僻的地理位置使彭英甲的努力付诸东流,铁路的建设罕有实际成效,民众思想仍在半蒙昧状态。制度的变更虽略有成效,思想观念的更新才是根本良方。封建政体下,中央政府无力统筹地区开发,在资金匮乏、人才稀缺的兰州,近代化革新难以取得实质性突破。

[关键词] 清末新政;近代工业;交通邮电;兰州;彭英甲

[中图分类号] K207 [文献标识码] A [文章编号] 1005-3115(2024)01-0041-09

城市的发展是中国近代化进程中举足轻重的部分。作为西北地区重要商贸及交通中心,兰州在清末新政时期引起了域外势力关注。与地方志及国人游记相比,选择域外行记及外文报纸作为研究对象具备一定的客观性及特殊性。这些域外文献涉及兰州的政治形势、工业建设及交通邮电事业的发展与掣肘等事。将这些记载与中文文献相补充,可加深对于兰州近代化过程的认识。关于兰州在中国近代化过程中扮演的重要地位,邵彦涛在进行了梳理讨论;武端利对于清末时政时期兰州的进步与保守作了详细分析①。本文拟结合以往研究中被忽视的外文报纸及域外游记,重点探讨清末新政时期兰州近代化建设中取得的成就及其局限性,以期更全面地还原清末新政时期的兰州。

一、清末新政时期兰州政治形势

政治形势关系近代化工业、交通邮电发展的成败。清末,域外势力压迫下,政府施行了一系列政治、文化、经济及社会改革措施,以图延续其统治。兰州的新政起步晚掣肘多,成效有限。因地理位置相对偏僻、交通邮电事业尚不发达,中央政令对兰州的影响有限,“首都上官的命令被这里的一个小官无视了……毫无疑问是奉了兰州的命令”[1]。清代政治体制下,总督、巡抚互不统属,均有单独奏事之权,以收相互牵制、安靖地方之效。甘肃为多民族聚居的边疆省份,地理环境复杂,行政管理颇有不便,为提高行政效率及稳固边防,甘肃并未设置巡抚,而集权于总督一身,这种情形使陕甘总督在兰州并无过多掣肘,权威较大。外国记者评价,“由于距离太远,北京政府的威权并不能在这里完全的贯彻执行,总督才是他们事实上的统治者”[2]。

升允是新政时期实授的三位陕甘总督之一,曾被任命为驻俄二等参赞官,出使俄国三年。从普遍意义上看,清季留洋官员在思想水平及行事作风上较为开明,但芬兰探险家马达汉在受升允接见时认为“尽管升总督年轻时曾在中国驻圣彼得堡使馆任职,然而看来他并没能摆脱这边的官员们总是挂在嘴上的那些陈词滥调”[3]143。而升允的随从官员,时任兰州道台的彭英甲引起了马达汉关注,“彭道台是个很有意思的人……他对俄国人和日本人都很了解,也懂得重视现代技术。他的主要爱好是工业,首要热衷的是把铁路建到兰州”[3]143。除马达汉外,《泰晤士报》名记莫理循旅兰时亦评价彭英甲:“这个省最有能力、最进步的官员是洋务局总办及其他部门的负责人彭英甲……很少有官员像他做得那样好。”[4]229

彭英甲曾于发达地区任职,思想较为开明,具备一定的外交经验。他颇有政声,在兰州近代化过程中出力颇多。总督升允赏识彭英甲的才干,赞其“识见开通,守洁才优,心精力果”[5]。在升允授权下,彭英甲聘请多名比利时人协助创设兰州近代化工厂,并启用美、德工程师以修建黄河铁桥。新气象在兰州出现本为额手称庆之事,当时的兰州官场却对此疑阻重重,“大多数旧式官员不欢迎变革,只想保持腐朽的但对他们财源有利的道路”[6]。保守派官员对近代文化知识知之甚少,易为谣言所惑,动辄“群相疑沮,胥动浮言”[7]81,阻滞着兰州近代化事业的发展。

互相攻讦的保守派与革新派导致兰州官场内部较为混乱,加深了域外记者对兰州官员能力的怀疑。“我们收到了来自兰州地区的坏消息,从黄河附近到兰州以东,许多流民在四散奔亡。”[8]以这场宣统元年(1909)发生在兰州的旱灾来看,记者们首先对中央政府的威信表示怀疑,“我们听到报告说,皇帝会派人来救济,希望真是这样”[8];又对地方官员的廉洁程度心存疑惑,“希望官员们能让穷人真正得到这些款项,而不是从赈济款中拿走很多”[8]。域外记者怀疑这笔款项能否切实抵达,其中真正能用到赈济的份额还剩多少。相比之下,传教士及本国选民对旱灾的赈济被广为宣扬。“一份来自甘肃兰州的特殊电报宣称,该地区在冬季会有很多困难并且亟需救济……报纸报告说,从其选民那里收到了1429.36美元的饥荒救济金。”[9]钱款上的救济仅是一部分,传教士们发扬博爱精神,“连续八天为灾民提供饭食,他们也在乡村地區提供了一些帮助”[10]。内地会的安献令(George Findley Andrew)颇受记者信任,“我确信内地会的安献令先生会很高兴的接受任何钱款,因为支教会所在的村子里有很多人需要”[8],记者认为他会秉公处理受到的财款,将其公正分配给每一个需要它的人。

域外记者及旅行家对兰州官场的看法并不完全正确。陕甘总督升允并非满口陈词滥调的庸俗官员,留洋经历使他具备一定的开明思想及创新精神。黄河铁桥兴修期间,升允力排众议,支持彭英甲督办黄河铁桥诸项事宜。合同订立后,材料运输过程阻力较大,升允多方活动、筹措大车,终使铁桥于宣统元年(1909)建成,马达汉对他的评价并不全面客观。此外,旱灾赈济并不是传教士们的独角戏,兰州官员亦多方奔走以筹措款项。除中央政府外,各省政府及个人均有援助款项抵兰。官场贪墨及瞒报款项之事固然存在,官员对民众的态度却绝不是漠视或鄙弃的。

总体上看,清末新政期间的兰州近代化体现出从塞外苦寒之地到西北核心重镇的艰难转型历程。因地理位置偏僻、交通邮电不发达,中央政令在兰州的贯彻较大程度上取决于陕甘总督的个人意见。遗憾的是,新政时期的清政府在任命陕甘总督时更侧重“忠诚”而非“立诚”。实授陕甘总督的松蕃、升允及长庚三人均为满洲八旗出身,且并无任职于“开风气之先”的东南各省之经历,这在一定程度上影响着近代化工业、交通邮电事业的成败。腐朽的官场及保守的政治风气使域外记者对兰州官员的能力表示怀疑,幸有彭英甲等有为官员主政,使封建桎梏中的兰州仍展现出一丝新风气的曙光。

二、清末新政时期兰州近代工业

新政时期工业化的进步主要依赖于彭英甲等官员的努力及林辅臣(Paul Splingaerd)、林阿德(Alphonse Splingaerd)等域外人士的帮助。莫理循旅兰时感叹道:“比利时在兰州的影响很大,多年来它就使人们有这种感觉。之所以这样,主要是因为有这样一个人,他是中国最著名的人物之一,叫林祖美(Paul Splingaerd),是一位荷兰裔比利时人。”[4]225彭英甲与比人林阿德之父林辅臣交好,委托他“赴比利时,招聘技术人员,购置必要设备,恢复左宗棠所创立的兰州织呢局;开发玉门油田;制造洋蜡、洋胰子”[17]。林辅臣逝世后,其子“继承父志,带同其父所聘比国五金化验师贺尔慈、纺织师穆赍、路矿工程师戴世拔及所购机件来甘”[18]143-144。彭英甲与林阿德协力,重建了甘肃织呢局,创办洋蜡胰子厂等新式工厂。

左宗棠时期已在兰创设甘肃织呢局,后因水源、销路等原因而关厂。彭英甲觉察到“近有西人设行购运,出洋制成熟货,灌输我国,实为利源外溢之一端。亟须设法自行制造,藉图挽回”[19]659,决意重开织呢局。“先请由林阿德聘请来兰的比国工程师穆赍详细检查,始知旧机的洗毛等件不全,其余也多锈损”[20]306,后令穆赍于比利时“购来新式锅炉、顺毛机器、纺线机器、绕线机器、割毛机器、压呢机器等。并从纺织城维尔维伊斯聘来5名有毛纺经验的领班和机修工匠”[21]。新机运抵兰州后,定于宣统元年(1909)重开织呢局。与左宗棠时期甘肃织呢局相比,此时的织呢局在动力设备、照明设备、整理设备上已较为完备。辅以具备近代化学知识的比利时工匠指导机器操作,织造出的成品“五光十色,云灿霞明。其购充军、警、学界操衣暨官商民人常服者,糜不悉如其量以去。犹是甘肃天产原料,向所弃之而不甚惜者,今则咸宝爱焉”[22]422。

洋蜡胰子厂未创设前,“本地商民仅用土法制造红、白蜡烛。只以囿于风气,不知讲求工艺” [19]779,以致产品质量不佳,与洋蜡洋胰竞争时处于劣势。

光绪三十四年(1908)冬,彭英甲决定委托林阿德购置机器,开办洋蜡胰子厂。“在兰州举院城外西北隅白云观左侧修建工厂……操作由织呢局工程师瓦能克指导”[20]308,该厂“由织呢局机器匠克的亚负责安装机器,并派员赴河州采购原料,招募艺徒,于四月初一日正式开工”[22]473,出产有缠头胰、上等香胰、细胰、粗胰、次等粗胰等物。

销路方面,彭英甲记载,“官场绅商及庽甘各洋人,购买者尚属不少”[19]781,但“民间风气未开,销售尚不畅旺”[19]781。外国记者看到“由兰州当地工厂所产的肥皂,蠟烛等物已被分派到官员们手里,官员们将这些产品强行摊派至各店主手中……这种处理货物的方式只会为工厂带来弊端” [23],他认为中国人不该为了取悦统治阶级而去使用这些洋产品,甘肃人不该被像驴子一样以哄骗和驱赶的方式对待。

域外记者的报道印证了彭英甲的记录,为客观还原兰州近代工业发展情况提供了新的视野。域外不同记者对同一事物的评判亦可助于史学事实的还原。莫理循看到“四川人在教当地人制作玻璃制品。他们的手艺是从日本人那儿学来的……一些本省人在接受技术指导,希望把这些技术扩展到内地。这项工作很有成效”[4]227。但产品成效的最终检验要经过市场的认可。有域外报道称:“虽然玻璃是在兰州制造的,但人民大众似乎更喜欢上海的玻璃……它(兰州的玻璃)不能承受西宁的严寒,上海的玻璃则很好的经受住了这种考验。”[24]即使这种缺陷已被指出,兰州的经理者仍自行其是,拒绝改进。玻璃质量不佳,市场认可度低,工作情况自然未必“很有成效”。

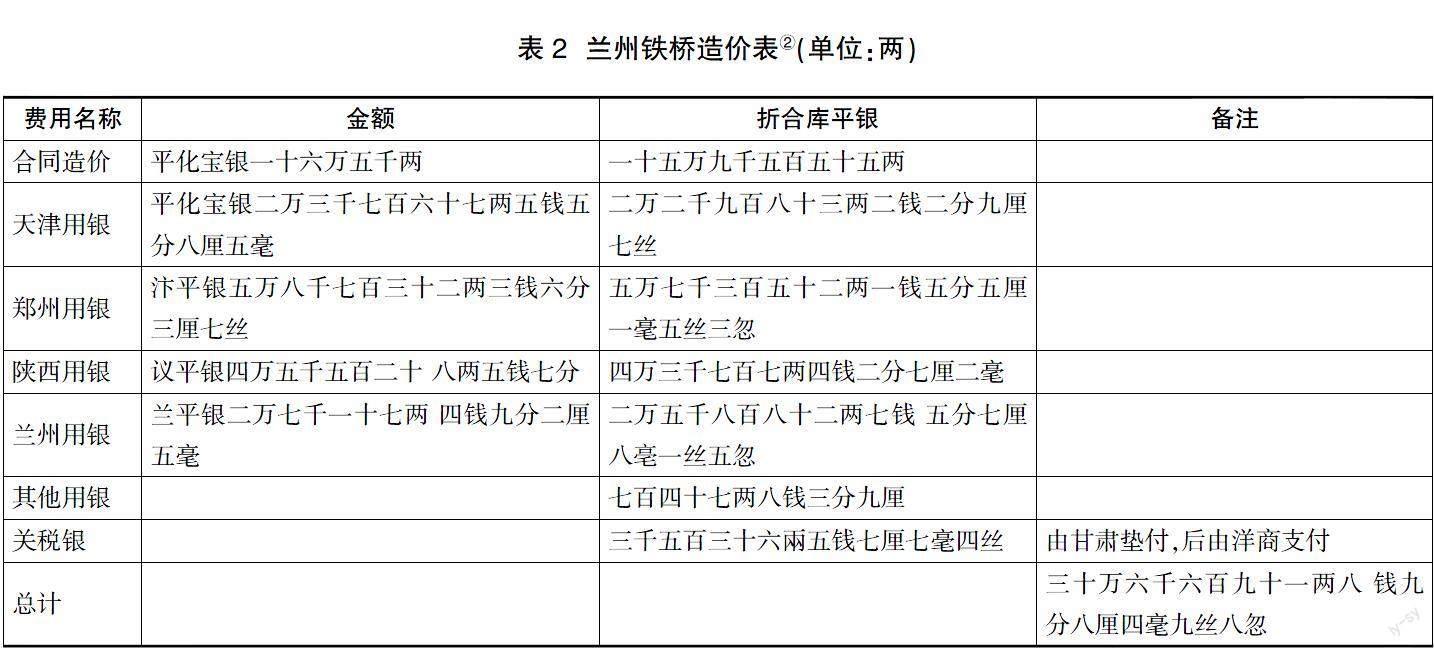

这一时期的工业发展中,黄河铁桥的修建最受外国媒体关注,“陕甘总督希望在兰州建起一座横跨黄河的大桥,这周之内将在天津与一家外国集团商议安排贷款之事”[25]。铁桥未建成时,“乃以木船二十四艘,覆木筏以济车马行人”[26],因桥身过长及浮桥需折架等事,常有行人溺毙其间。为便利商业发展及保护行旅安全,升允、彭英甲与德国泰来洋行工程师喀佑斯议定合同,由美国桥梁公司设计,采用“美国工程师Robert Coltman所画”[27]之铁桥图样,辅以比利时技术人员参与,于宣统元年建成此桥。“黄河铁桥桥墩4座,系钢筋混凝土建造,桥身5孔,系钢铁构造 。”[28]此桥建成后,便利了南北两岸商旅往来及客货运输。长庚上折称“桥面两边,翼以扶栏;旁便徒行,中驰舆马,安稳异常,行旅称便”[29]。《北华捷报》记者认为黄河铁桥的创建功在千秋万代,“这将是一个首善之举,岁月变迁下,它会得到更多的称颂”[30]。

黄河铁桥的质量及其效用毋庸置疑,其材料运输问题却多为中外人士扼腕。“桥梁价值约25000英镑(165000两)。从距兰州最近的铁路往兰州运送物资,也要这个价。”[4]228根据合同规定,外人负责将铁桥建筑材料运至天津,天津到兰州运输事宜均由洋务局负责,该局在各路段设立负责人,监管看顾各段运输事宜。清末时局多艰,铁路建设资金匮乏,天津至河南新乡一段尚有铁路可供利用,新乡至兰州一段则步履维艰,骡马大车、骆驼,甚至人力手推车齐上,笨重大件则委托洋人于郑州稍作拆卸再转运至兰州,崎岖难行之道路如遇阴雨天气,其转运难度更甚,路途损失之骡马不计其数。据《甘肃洋务总局包修兰州黄河铁桥说明书》统计,306691两的总建桥花费中,有123412两为天津至兰州的材料转运费及路途各种税费。域外报道称“据账单显示,在某种情况下,从天津到此地的运输费用,甚至是材料成本的三倍”[31],这样的运输费用及难度是骇人听闻的。

清末新政时期兰州政界人事更迭中,彭英甲始终担任铁桥及诸多工业建设的主要负责人。就彭个人而言,锐意进取的他却在近代化学知识上有所欠缺,无法辨别土蜡、洋蜡的本质区别在于矿质石蜡的应用,导致一部分假洋蜡流通于市场,最终影响销路。此外,兰州当地守旧派官员的阻挠亦使兰州工业发展障碍重重,“当时举办各种新事业,除极少人数外,一般人多采怀疑态度,甚至有暗中反对者”[22]464,部分官员对于近代科学知识持排斥态度,又暗中以“摊派”形式强迫商家购入新产品,这些举措影响到近代工厂后续的发展。总的来看,彭英甲个人虽以过人胆魄促进了各项工业在兰州的创设,其获得的支持力度稍显单薄。从时代背景来看,清末兰州的工业化建设仍未能摆脱官款筹办及官办工业的传统管理方式,西北落后地区在近代化建设上获得的扶持力度亦稍显薄弱。光绪三十三年(1907),彭英甲在知晓铁桥料件或可免纳子口税后禀知陕甘总督升允,升允致电袁世凯请求免去这部分费用,袁世凯回电称“查上年税务处奏准官用各物料,凡系来自外洋者,于进口及运入内地,统照商民货物一律征税,自一百六十六结起,遵办有案”[32],仍需纳正税及子口税。种种掣肘之下,兰州近代化尝试的最终失败亦属必然。

三、清末新政时期兰州交通邮电建设

马达汉认为“没有运输通道无法发展矿业和工业”[3]144,黄河铁桥的材料运输是一明例。运输条件之差为兰州近代化带来的负面影响不止于此,商业与金融的发展亦因此壁障重重。“由西宁至兰州一段,惟牛革袋及筏可以通行。兰州至宁夏虽可行小舟,然急流奔湍,有岩石冲突之恐。”[33]水道运输情形不佳,安全问题有待考量,陆路运输亦乏善可陈。“由兰州至西宁,普通皆用驮马。若用车载,须迂回三四日程而经平番县,且轿车之外无可用者”[32],运输方式落后原始,安全系数低,运费成本却较为高昂,“沿着洮河顺流而下……然后用马车转运至兰州,210里(的路程)大大增加了运输成本”[24]。

铁路运输成本低、运量大,对商贸发展的促进作用明显,是近代化的象征。自吴淞铁路到唐胥铁路,清政府对铁路的态度从“奉旨查办”到“自强要策”转变。铁路修筑关系边疆安定与国家发展,陈雄藩意识到“今之世界,铁路之世界也……强弱实以铁路之多寡为权衡……有铁路则昌,无铁路则亡”[34]。陕甘总督升允亦认为“交通一事惟富国基础,居今日而揆时度势,尤以广建铁路为第一要义”[35]。地方大员建议下,清政府决议借西北铁路开发以造势,却屡屡自食其言。光绪三十一年(1905)称“拟筑一伊犁至兰州之铁路,且已集有资本银六十万两,于年内当可开工”[36]。至宣统元年(1909)又称“迪化至库伦及由迪化至伊犁达兰州等路均关紧要,未便久延。刻正详议办法,并筹备巨款,以冀从速举办”[37]。政治宣传较为到位、工程进度却屡有拖延,致使甘新铁路建设阻碍重重。

甘新铁路进展不顺,陕甘之间亦多有阻滞,“西安至兰州铁路,陕甘京官屡次会商。兹闻日前已议有端绪,一切章程均已定妥。日内即禀知商部矣”[38]。章程中规定:潼关到长武一带的铁路修筑全由陕西人负责,长武到兰州的铁路由甘肃人担任,陕西人辅佐。两条铁路线若能顺利贯通,兰州作为陕甘新之间必经之要道,工业材料之运输及金融商贸的繁荣指日可待。然而,规划与现实的差距使得兰州近代化进程颇为缓慢,马达汉感慨道:“新政方面所取得的成就,看来仅仅是初步性质的。铁路的终点站是郑州,离兰州850公里远……在这种情况下,说什么关于把铁路延续到乌鲁木齐的事已经作出原则决定,简直是空话连篇。”[3]143直至民国三十年(1941),寶鸡至天水的铁路仍未修筑完成,西展兰州之铁路更是建国后才修成。清末新政时期,兰州铁路建设取得的成就乏善可陈。

邮局的建设较有起色,莫理循说“甘肃也在进步,一个明显的特征是邮局数量增多。全省建起了邮政线路,提供便宜、有效的服务”[4]225。兰州的邮政事业开创于光绪三十年(1904),时任陕甘总督嵩蕃设置兰州邮政分局,“当时仅有12名供事和学习供事,只开办平挂信函、明信片和包裹等业务”[39]。光绪三十三年(1907),英人希尔兹赴兰调查邮务,首任署分局邮务总办为英国人罗斯(Ross.J)。此后,甘省邮务发展速度尚可,除去“兰州到甘州、秦州的邮局邮政通讯已经建成”[40]外,兰州到岷州、兰州到西宁等邮路亦已通达。

电报之建设在这一时期较为不顺,外国记者感慨道:“为什么这种对文明有用的辅助手段延伸的速度如此之慢,令我们中的一些人感到惊讶。”[41]民众蒙昧的思想是阻滞电报发展的重要原因之一。“穷乡僻壤,不事诗书。即明白晓谕,而茫然不解。民智何由开通?间有稍识之无者,每见劝兴新政之谕,竟附会穿凿谣言惑众。”[22]193思想相对封闭的兰州市民在面对新生事物时易产生抵触情绪,加以别有用心之人诱导,容易诱发骚动。“陕甘总督杨昌浚在兰州创设甘肃电报局,栽电杆,架线路,适逢旱情严重……谣传是栽电杆破坏了风水所致”[42],光绪二十六年(1900),因“金县(今榆中县)久旱,百姓归罪于电杆,将响水子至清水驿电杆拔毀”[43]。地广人稀的兰州建设电报线本属不易,百姓的阻扰亦使电报建设过程险象环生。

铁路之建设是近代化过程中难度较高之事业,经费、路线勘探及铁路人才的聘用等均为关键问题。中央政府统筹不力,邮传部、度支部遇事互相推诿,致使全国各地铁路建设进展不顺,尤以西北地区为甚。光绪三十四年(1908),时任宁夏知府的赵惟熙就指出“西北铁路非亟由部统筹全局,自行兴筑不可”[35]。若无政府统筹规划,地方各自规划时必然侧重本省利益,难以群策群力,共同兴筑铁路。中央政府直至宣统元年(1909)才意识到这一问题“路政一项以定线为要……自必宽筹测勘经费,多派专门工师逐节分勘”[44]。迟滞的中央统筹亦影响到铁路人才的选用,兰州地方铁路专科人才少,具备留洋经历之铁路干才更是凤毛麟角,政府对兰州铁路建设的人才配置并未重视,加以支持资金不足,使新政期间的兰州铁路建设几乎停滞。

邮政事业的发展是新政时期较为突出的成就之一。客观上讲,外籍人士罗斯(Ross.J)等人的参与使得邮政管理制度向规范化、多元化方向发展,促进了西北地区邮政事业与全国邮政事业的有序衔接。花费少而成就大的邮政事业加快了兰州与外界思想文化的交流,使民众之智识略有开化。电报事业进展较为不顺,除民众阻挠外,兰州较为复杂的自然地理情形亦是重要原因。谢家滩位于兰州电报北线上,该地河面较为宽广,需广立电报杆以衔接通电。维修不及时致使电线老化,加以涨水时淹没电报杆,使电报通讯屡断,有时竟“累月不能通报[44]。总的来看,新政时期的兰州在近代化过程中艰难跋涉,所遇阻障较大而收效不显。

四、余论

域外记者、旅行家于兰州游历留下的行记侧重于城市的工业建设、交通邮电事业的发展、兰州政局及人民思想文化水平,亦是外国人关注的重点。域外视野下,偏僻的地理位置使兰州像一个独立的“小王国”,王国内的政事主要取决于总督个人的意见而不是皇帝的御令,兰州官场在域外记者眼中充斥着诡诈与黑暗,赈济款落在官员手中盈千累万,分发至民众手中仅余寥寥,相比之下,传教士更能得到域外记者的认可与尊重。

在新政期间取得的成就上,彭英甲的精明强干及比利时人对兰州发展的贡献得到中外一致认可,黄河铁桥的创建、邮电通讯事业的发展离不开彭英甲等有为官员的努力及德、美、英、比等国域外人士的帮助。铁路建设成为新政时期兰州发展之殇,资金及人才匮乏使铁路建设滞碍不前,保守落后的社会风气使民众面对新老事物冲突时偏向于墨守陈规。铁路建设成为一纸空谈,路况革新带来的商贸发展、工业化进步及人口的增长并未在兰州实现。实际状况是,交通条件的阻滞使得工厂产品难以外销,无法在国内大市场打开局面。

总体上看,部分域外记者的报道、探险家的行记并不全面客观,但仍为还原清末新政时期的兰州提供了新的视角。外文资料中涉及兰州风土人情、交通运输、自然风光的照片仍有不少尚待搜集整理,将外文资料与中文报刊、地方志等资料搭配使用,辩证分析,有助于更全面客观地还原清末新政时期的兰州。

[注 释]

①参见邵彦涛:《国家与边缘:近代兰州城市发展研究(1872-1949)》,华中师范大学,2014年;武端利:《现代化的发轫与波折》,陕西师范大学,2020年。

②武端利:《现代化的发轫与波折》,陕西师范大学,2020年,第343页;陕西学务公所编:《陕西官报》,宣统二年七月第18期,第1页。

③兰州市地方志编纂委员会、兰州市邮政志编纂委员会编纂:《兰州市志》,兰州大学出版社,1996年版,第1-2页。

[参考文献]

[1](1909, May 22). TSINCHOU: OFFICIAL INTEL LIGENCE[N]. The North- China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[2](1910, Apr 01). A Frontier Post[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[3](芬兰)马达汉著,马大正、王家骥、许建英译.百年前走进中国西部的芬兰探险家自述——马达汉新疆考察纪行[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009.

[4](澳)莫理循著,窦坤译.一个澳大利亚人在中国[M].福州:福建教育出版社,2007.

[5](清)甘肃官书局编辑:甘肃官报[J].宣统二年十一月第1期,第57卷第3页.

[6]Our, O. C. (1912, Jul 13). An Unpopular Truth[N].The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[7]林声主编.中国百年历史名碑[M].沈阳:辽宁教育出版社,1999.

[8](1909, Jul 17). TSINCHOW: PUBLIC ORDERS POVERTY DROUGHT[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[9] LATE TELEGRAMS[N]. (1909, Oct 30). The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[10](1910, Apr 29). TSINCHOW: EDUCATION OPIUM THE COMET LANCHOW THE POST OFFICE[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[11]上諭[N].大公报,1909-06-06.

[12]甘肃[N].大公报,1909-06-19.

[13]湖北[N].大公报,1909-06-24.

[14]甘肃[N].大公报,1909-07-04.

[15]甘肃[N].大公报,1909-07-10.

[16]大公报,1909-08-14.

[17]孙占鳌主编.酒泉通史(第3卷)[M].兰州:甘肃文化出版社,2011:297.

[18]中国人民政治协商会议甘肃省委员会文史资料研究委员会编.甘肃文史资料选辑(第4辑)[M].兰州:甘肃人民出版社,1987.

[19](清)彭英甲.陇右纪实录[A].沈云龙主编.中国近代史料丛刊三编(第四十辑)[C].台北:文海出版社,1988.

[20]政协甘肃省委员会文史资料委员会《西北近代工业》编写组编.西北近代工业[M].兰州:甘肃人民出版社,1989.

[21]邓明.晚清比利时父子的中国亲缘[J].档案,2005(06):18.

[22]张蕊兰主编;张烜,杨兴茂副主编.甘肃近代工业珍档录[M].兰州:甘肃文化出版社,2013.

[23](1911, Jan 13). TSINCHOW[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[24](1911, Jan 06). IN WESTERN CHINA[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[25]The month[N]. (1908, Apr 01). The Chinese Recorder and Missionary Journal (1868-1912).

[26]李德贻.北草地旅行记[M].民国二十五年铅印本:65.

[27](美)克兰普著,张其昀译.黄河游记[D].史地学报,1922,(04):4.

[28]甘肃省地方史志编纂委员会,甘肃省人民政府外事办公室编纂.甘肃省志(第56卷)外事志[M].兰州:甘肃文化出版社,2006:206-207.

[29]陕甘总督长庚为兰州黄河铁桥工程完竣用過款项据实造报事上宣统皇帝奏折(朱批本)[A].赵国强主编.近代甘肃政要施政文献选编[C].兰州:甘肃文化出版社,2016:117.

[30](1909, Jul 17). FROM DAY TO DAY[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[31](1909, Aug 14). LANCHOW[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[32]直隶总督袁世凯就铁桥料件应纳一子口税事致陕甘总督升允电(光绪三十三年六月初四日).档案号:005-001-0026-0039,甘肃省档案馆藏.

[33]杨志洵.中国羊毛(据日本长春领事馆之报告)[N].大公报,1908-12-27.

[34]陈雄藩.筹建汉新铁路敬告鄂陕甘新同志[N].大公报,1905-11-11.

[35]升允.奏为据情代陈请建西北铁路条议.国家第一历史档案馆藏,内阁档,档案号04-01-01-1089-023.

[36]译报[N].大公报.1905-11-15.

[37]筹议修筑迪化铁路[N].大公报,1909-07-04.

[38]议决预备立宪之要点[N].大公报,1907-08-13.

[39]兰州市地方志编纂委员会,兰州市邮政志编纂委员会编纂.兰州市志(第22卷)邮政志[M].兰州:兰州大学出版社,1996:1.

[40]CHINESE NEWS[N]. (1911, Jun 17). The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[41](1911, Mar 17). LANCHOW[N]. The North - China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941).

[42]本书编委会.甘肃省文化资源名录(第19卷)历史事件与人物 2[M].北京:中国书籍出版社,2017:273.

[43]兰州市地方志编纂委员会,兰州市电信志编纂委员会编纂.兰州市志(第22卷)电信志[M].兰州:兰州大学出版社,1998:6.

[44]刘锦藻.清朝续文献通考(第4册)[M].北京:商务印书馆,1936:11037.