广州艺术博物院岭南的“木棉花”盛开了

张月悦

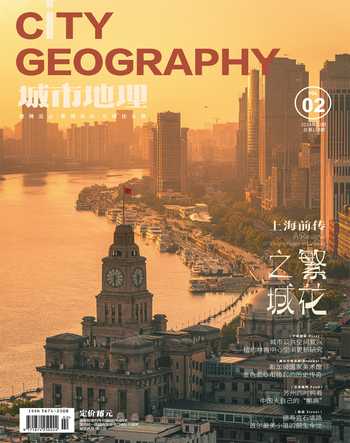

历经岁月的沉淀,广州艺术博物院跨过越秀山,抵达麓湖之滨,最终在珠江水畔华丽盛开。它宛如一朵美轮美奂的木棉花,带着英雄主义的色彩以及浩瀚壮阔的历史,坐落在广州城市新中轴线南段。

穗城新馆正当时

回溯历史,无数文人墨客途经广州,在此留下了千古流传的诗篇。南宋诗人杨万里在广东任职时,把广州的木棉花写入诗中——“却是南中春色别,满城都是木棉花”。由此可见,广州人的春天,是从一朵木棉花开始的。阳春三月,大街小巷,寻芳可见,满树红花高擎入天,独秀于林,犹如一朵朵红云飘浮于云山珠水间,描绘出“花城”的三月盛景。

细致想来,木棉花与岭南源远流长的历史文化有着不解之缘。南越王赵佗曾向汉帝进贡木棉;唐宋之际,文人墨客多以木棉意蕴岭南的春天。清代以来,木棉更是被赋予更深的文化内涵,使得充满阳刚之气的木棉成为“南国英雄树”。

2023年的冬天,在广州人怀春的期盼中,一朵根植于岭南文化沃土的璀璨“木棉花”——广州艺术博物院(广州美术馆)新馆,不顾时令的限制,开放在“花城”新中轴线的南段。新馆以“水中盛放的木棉花”为主题,既满足了广州人的“木棉花”情结,又突显岭南风格和广州地域特色。每当夜幕降临时,这朵仿若英雄花的建筑与广州塔隔路相望、交相辉映,并闪耀全城。

广州艺术博物院的前身是广州美术馆,始建于1957年,旧址位于越秀山上,是为纪念粤军名将邓仲元而建,并由我国近代著名建筑设计师杨锡宗设计。21世纪之初,广州艺术博物院在麓湖之滨建成开放,由中国工程院院士、建筑设计专家莫伯治设计,将岭南建筑与园林融为一体,形成一个山水庭院般雕饰精致的建筑群体。2000年9月23日后,广州美术馆的人员和藏品陆续迁移至广州艺术博物院,使其具有了美术馆和博物馆的双重性质。

尽管珠玉在前,新馆也毫不逊色,兼顾了建筑科技与美学的完美融合。从外面看,花瓣外墙采用太阳能光伏玻璃建造,彩色铝板点缀其中,在阳光下闪烁着美丽的色彩,一如水波,又如鱼鳞。走进馆内,四周玻璃轻薄透亮,既优雅又轻盈。再走近看,还会发现其在细节上的用心——“花蕊”由六种色彩的光伏组件构成,流光溢彩,分外婀娜。当然,新馆不仅外观优美,而且还是按国家绿色建筑最高标准设计,把绿色环保、节能减排做到了极致。

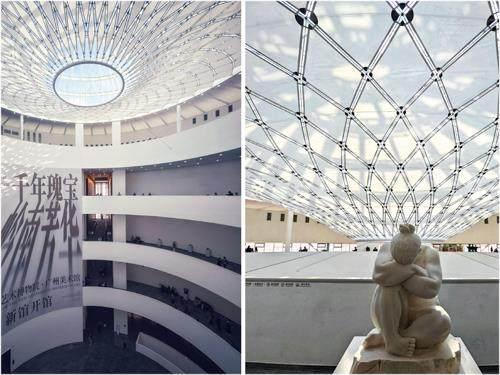

置身在广州艺术博物院内,巨大的玻璃穹顶给人视觉上的震撼。尤其是在晴好的天气,阳光洒落在洁白的墙面上,留下斑驳陆离的光与影,轻舞摇曳,仿佛是天与地留下的画作,韵味纷呈。

或许,建筑的美只是广州艺术博物院的“椟”,只有展品才是里面的“珠”。艺术的光芒随着阳光洒落,在观展人群的脸上留下淡淡的光晕,众人心中忽而晴朗起来,脚步被吸引着走进一个个展厅……

既“亮家底”,又“借东风”

回顾过往,广州艺术博物院如同一位沧桑的老者,在阳光下细细回味着它曾经的荣耀。广州艺术博物院在国家级的各种评比中屡获殊荣,相继被评为“国家重点美术馆”和“国家一级博物馆”,成为迄今为止全国唯一兼有这两个称号的艺术机构。

放眼当下,广州艺术博物院又如同一位朝气蓬勃的青年,以实物展陈和数字化展示为形式,通过21个展厅(展区),向大众呈现它的珍品。其中,“千年瑰宝、岭南芳华”,两个关键词更是述说着它“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的未来目标。

恢宏大气的广州艺术博物院,地上5层、地下2层,涵盖藏品区、展陈区、文化教育与公共服务区等多个区域。它的常设展品一般以中国历代书画作品为基础,特别是以岭南地区的书画作品为重点,兼顾其他门类的历代艺术品。

此次新馆初开,既是王者归来,又是一场轰动广州的艺术盛会。展厅不仅拿出了院藏的真迹,还从北京等地借来珍藏参展,其中最引人注目的展厅当属“万壑争流”。这里主要是广州艺术博物院院藏中国古代画派艺术展,一幅幅国画真迹,带着年代久远的韵味和跨越时代的风采,静静地停留在那里等待着众人欣赏。

其中,来自北宋文同的《墨竹图轴》,是广州艺术博物院的镇馆之宝。说起文同的墨竹画,世上仅存三幅,分别收藏于中国国家博物馆、广州艺术博物院及台北故宫博物院。文同是北宋年间的著名画家、诗人,因他做过湖州太守,世人又称其为“文湖州”。他擅于画竹,所绘竹子倒垂竹枝,至末端而微仰,显示了竹子无穷的生命力;竹叶以浓墨为面、淡墨为背,开创了墨竹画法的新局面,因此被誉为“墨竹大师”。当时的画家都效仿文同的画技,在他的影响下,形成了“文湖州竹派”。文同的表弟苏轼以“兔起鹘落,稍纵则逝”形容他画竹之法,而画家米芾称赞他“以墨深为面,淡为背,自与可始也”。

除了文同的《墨竹图轴》外,李衎的《纡竹图轴》也不遑多让,竹子霜筠雪色,劲节虚心,带着芃芃的生机;戴进的《山高水长图》,其山势波澜壮阔,连绵起伏,号称天下山水第一长卷;在唐伯虎的《江南春图卷》中,山水相逢,山上树木葱葱茏茏,山下杨柳扶风、花开烂漫……这些画源自古代画家的笔墨,时光跨越了千年,仍然能从中感受到作者细腻的思想、刚劲的笔触以及丰富的技法。墨笔丹青,如行云流水,诉说着那些悠然岁月。与古画面对面,感受着古人的文化魅力,是一種说不出的震撼与感动。

诗词有云:“数风流人物,还看今朝。”从历史走到现代,新馆的设展条件无疑是最好的。对于古画真迹的展览,广州艺术博物院特意对灯光进行了调整。越是久远的古画,光线越暗。这是为了给予珍贵的古画保护,因为灯光的亮度会伤害到古画的颜色。不得不说,广州艺术博物院在细节方面做得十分用心。

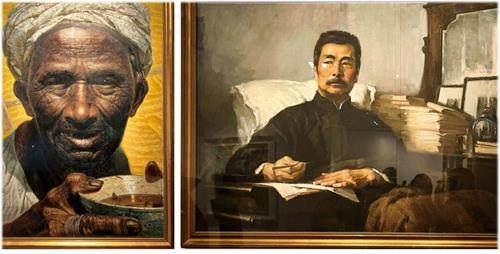

精彩不止一处,“塔高水长”展厅又是一处美妙绝伦的存在。广州艺术博物院向北京的中国美术馆借来画家罗中立的作品《父亲》参展。该画高2米,每一处细节都刻画得无与伦比。充满沟壑的脸庞、满是褶皱的双手、晶莹剔透的汗珠以及平实的目光,如同每一个农民,用朴质的美和勤劳的品质,深深打动着人们的心。因此,《父亲》画作前总是排起长龙,人们端详着他,感受着他的魅力,挪不开脚去。

广州艺术博物院的新馆在开馆时门庭若市,但当画作归还,一切歸于常态,它是否还能吸引人的目光呢?众所周知,广州在漫长的历史岁月中,形成了独具特色的岭南文化,而岭南文化中,最具有代表性的一直是艺术文化。因此,广州艺术博物院根植于岭南艺术文化,再加上本身藏品众多、瑰宝荟萃,会不定期更新展览,打造最具文化特色的新展览平台,让每一个人到此都能在不同的视觉效果和感受维度中体验、理解作品之美、艺术之美、生活之美。

新时代的岭南艺术之风

经过六十多年的漫长岁月,广州艺术博物院以新馆落成作为新起点,开始了新的时代。艺术的风,吹动着独具特色的岭南文化,吹到了广州艺术博物院。

广州一向是岭南的政治经济文化中心地,繁荣昌盛、挥金如土是它的代名词。然而,在我国汉唐时期,包括广州在内的岭南地区,还是有名的蛮荒之地,也是官员、文人被贬后的流放之所。正因如此,这些贬谪和流寓岭南的文化人,通过讲学授徒的方式来传播中原文化。随着历史的步伐,再加上一代又一代文化人的影响,岭南本地的文化与中原文化,以及外来西方的文化,不断交流、融合,逐渐形成了别具一格的文化艺术氛围。

发展于晚清时期的岭南画派,是中国传统国画中的革命派。早期创始人高剑父、高奇峰、陈树人被称为“岭南三杰”,画作以岭南的特有景物木棉花、奔马、雄鹰、苍松作为主体,画风强劲有力,又兼具时代精神。同时,岭南画派的画家在技法上追求自然写实,再加上吸收了西欧水彩画的光影特色,又追溯东方古画拙朴的神意,使画作别具一格,让人眼前一亮。岭南画派第二代传人中有家喻户晓的黎雄才、关山等人,他们创作的国画甚至挂在人民大会堂里供人参观。

古往今来,广州文艺大放异彩。新中国成立后,国家开始组建第一批文化名片,而前身为广州美术馆的广州艺术博物院,便是其中翘首。

广州艺术博物院的“风从南来”展厅包含了馆藏的近现代广东美术精品展,里面设展有“岭南艺脉:晚清广东中国画”“守正与革新:20世纪上半叶的广东中国画”“激扬岁月:20世纪50至70年代的广东中国画”“时代新篇:20世纪80至90年代的广东中国画”“时代号角:近现代广东漫画与版画”“中西融汇:近现代广东西洋画”,呈现近现代广东美术史丰富多彩的艺术探索与实践。其中,著名的画作有居巢《双鱼图》、黄般若《罗汉图》、高剑父《东战场的烈焰》、陈树人《淡黄杨柳舞春风》……

传统与现代交汇,历史与文化交融,在广州艺术博物院内,每一件展品带着古老而又鲜活的气息,诉说着时间的厚重和人类的智慧。它的精粹之处在于不仅可以欣赏到作品真迹,而且可以看到全息的数字化介绍和讲解,让众人大饱眼福的同时,又能品味到岭南艺术在新时代焕发的无限魅力。