中国艺术与科技融合的研究热点及趋势

刘木森 高炯文 王衍

摘 要:科技与艺术的跨界融合促使科技行业与艺术界在各个层面产生化学反应。引入CiteSpace软件的数据可视化分析功能,进行发文量、作者、研究机构及关键词等数据结构图谱可视化分析,总结国内关于科技与艺术研究的高产机构、高产作者、关键词热度及聚类图谱,对其发展脉络进行全面地梳理,掌握其研究发展演变的路径。

关键词:艺与科技术;CiteSpace;知识图谱;可视化分析

中图分类号:JO-05;TP3文献标识码:A文章编号:1002-2236(2024)01-0106-06

纵观整个艺术史,艺术创作的不断推陈出新及发展,离不开两大因素:对传统艺术形式与内容的继承与更新,科学技术发展带来的创作方式的变革。科学技术迅猛发展的现当代,科技的发展拓展了艺术的边界,艺术创作的手段随着科技赋能获得改造和进化,艺术新门类蓬勃兴起。与此同时,各种新艺术形式可以成为探索科学实践更深层意义的有力媒介。习近平总书记在清华大学考察时指出:美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。“艺术与科学”跨领域跨学科交叉教学与研究对相关学科建设与发展起到了重要的推动作用。目前,对于国内科技与艺术的历史发展脉络的整理分析及发展趋势预测的相关文献较少。为了更好把握科技与艺术研究领域的主要现状及发展趋势,本研究采用文献计量方法,选取1992—2020年国内收录于中国知网(CNKI)的SCI、EI、核心期刊、CSSCI、CSCD(含中英文扩展)文献,通过可视化软件,分析和总结中国科技与艺术研究范畴的发文机构、作者和关键词聚类图,探索科技艺术文化研究的热点和未来趋势,梳理和分析科技与艺术的动态发展规律,为学科发展提供参考和方向。

一、研究方法与文献数据载入

(一)CiteSpace软件简介及研究方法

CiteSpace是一款可视化分析软件,它以某一知识领域为研究对象,以知识地图的形式直观地展示某一时期的信息全景、宏观结构和发展趋势,能够发现和预测研究领域的热点和前沿。[1-2]CiteSpace软件于2005年引入中国后,得到学术界的极大关注和推广应用,在教育学、管理学、计算机科学、医学及生物学等六十多个领域取得了丰硕成果。[3-4]大数据时代下的信息技术发展更新迭代,CiteSpace作为一种新兴的、常用的知识图谱软件,受各领域专家的关注,其版本如今仍旧有待更新。以中国知网中的文档为数据源,搜索筛选出需要的期刊,按下“Refworks”这种格式,导出,导入相关数据,把生成的文档调整为CiteSpace软件容易进行识别的格式。选择修剪切片的模式,依次选择关键词、作者、机构作为节点类型生成知识图谱,按照图谱,对其探究活动和热点的改变情况进行分析。

(二)文献数据载入

文献来源于中国知网数据库,为了解决中国知网收录文献类型多、等级不同的问题,确保更加高效地表现此领域取得的进展、以及未来的发展趋势,利用中国知网数据库中的SCI、EI、核心期刊、CSSCI、CSCD(含中英文扩展)作为数据检索源期刊。同时为了更准确地把握其发展趋势,提高文献分析质量,通过检索主题词中包含“科技与艺术”或含“艺术与科技”或含“技术与艺术”的文献,最终得到1741篇文献作为分析样本。

二、科技与艺术研究文献分析

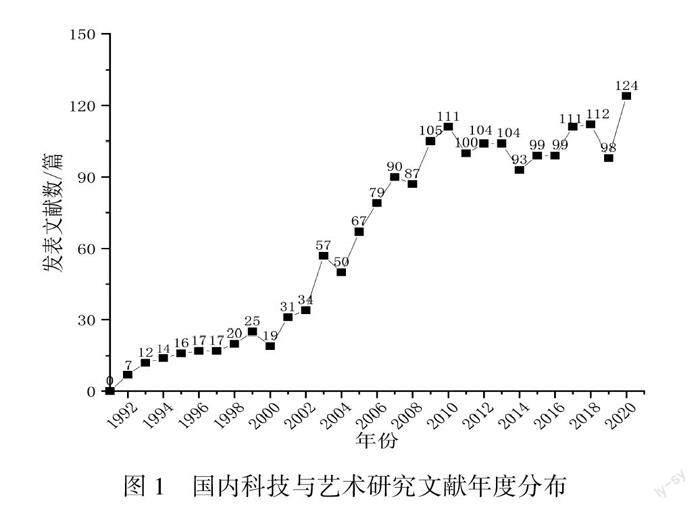

文献发表量代表着科研成果的产出状况,一定时期内的文献发表量往往体现出该领域研究的发展历程以及学术界对该领域的关注程度,总体趋势图正是对某一特定方向或领域研究成果的直观体现。[5]图1反映了中国科技与艺术领域研究文献的年度分布,可以看出,国内科技与艺术研究核心文献呈现出跌宕起伏的状况,总体来看,可以归纳为缓慢增长、高速发展、稳步发展三个阶段。

检索结果发现,国内关于科技与艺术的文献研究始于1992年,1992—1999年呈现缓慢上升的阶段,这阶段,由于相关研究还没有充分开展,这一时期发表的论文数量相对较少,平均每年只有16篇,研究视野也有一定的局限性,理论发展和实践研究都不足,反映出我们一些科学或艺术工作者的认识不全面[6]。这一阶段,艺术与科学的主要介绍者和讨论人是著名科学家,如钱学森先生和诺贝尔奖获得者李政道教授。钱学森先生探讨了早期人类将知识分成科学和艺术,而这种分类的做法仅是为了达到认识世界的目的,但当这种分类一旦限制了人类更完整地认识世界和人类自身的话,那么这种机械分类法急需改进和完善[7]。李政道教授在其研究生涯后期(90年代中期)花了较大精力在艺术和科学的关系研究上。其1996年5月23日在北京中央工艺美术学院所作的学术报告引发了较大反响,从复杂与简单、静和动、科学的发现和艺术的表现、对称与非对称、真理的普遍性五个方面,论述了艺术和科学间不可分割的关系[8]。该研究出现上升趋势。从2001年开始,研究科技与艺术的文献成果迅速增加,呈现高速发展的趋势,上升到2010年达到小高峰111篇发文,这是因为“新媒介”技术——计算机、网络、数字技术的井喷式发展,在视觉设计领域的广泛介入和冲击,以高等藝术院校为代表的机构对于设计艺术的教育内涵及其研究范畴的认识已发生了质的变化,大量关于“新媒体技术与艺术”的研究与讨论开始出现。[9-10]2011—2020年国内对科技与艺术的研究呈现一个波动且稳步增长的趋势。梳理相关文献得出在这一时期,相关主要研究集中于高等教育领域,具体主题等详见下文分析。

三、科技与艺术研究主要发文期刊分析

通过统计国内科技与艺术研究文献的期刊分布来源,可以了解到科技与艺术研究领域及走向,从而为科技与艺术领域的研究者提供科学的参考信息。通过 CNKI 按上述方式检索发现,文献发文量在50篇及以上的有《装饰》《包装工程》《电影文学》《美术观察》《艺术百家》5种设计艺术学核心期刊,这5种期刊的发文量占全部发文量的19.51%。其中,《装饰》发文量最高,达104篇,占比5.97%。国内科技与艺术主题研究发文量前10名期刊统计如表1所示。

四、科技与艺术研究主要发文作者与团队分析

运用CiteSpace绘制发文作者偶联可视化图谱,结果如图2所示,大部分作者之间连线较少,表明该领域研究作者之间有一定合作,但是合作很少,且这些作者的发文量很接近,没有特别明显的差距,说明国内学者对科技与艺术的关注度没有形成高度集中,相关研究的持续性较弱。其中,具有代表性的聚类为刁在箴(华中师范大学)、胡凯(中南大学)、单亚萍(浙江大学)、龙春晓(华中师范大学)、明洁(江苏科技大学)、尚迎秋(北京体育大学)、赵玉华(湖北大学)、马更娣(北京体育大学)以及洪小平(深圳市大疆创新科技有限公司)、谢颖(哈尔滨理工大学)、周小琴(江苏省徐州医药高等职业学校)、韩婕(成都体育学院)、骆懿(杭州点子科技大学)、易琳(广东电网公司电力科学研究院)、庞琼(南京水利科学研究院)、刘建和(湖南中医药大学第一附属医院)进行合作的研究团队。此外也出现了以汪敏、王娜为首的小团体、以张敏、邓运生为首的小团体等。这些作者在同一机构或研究组内有合作,也有跨机构合作,说明科技和艺术的研究者之间有学术交流与合作,但只有一个跨集群的群体合作,要积极探索不同领域,加强研究组与机构之间的交流与合作。

发文量排名前10的作者中,其数量均在2—3篇之间,没有产生较大的差距。榜单前5的作者中,刁在箴是华中师大的硕士生导师;汪敏为上海大学教授、副校长;黄鸣奋为厦门大学教授、博导;谭德睿为上海博物馆研究员;楚小庆现在担任的职务是江苏省艺术研究院的副院长。作为科学、技术和艺术领域的影响者和领导者,他们的文章是科研工作者一定要精读与深度分析的关键内容。通过研究这些作者的文献,前5位作者中黄鸣奋、汪敏及楚小庆三人在最近几年产出了新的学术成果。黄鸣奋主要集中于新媒介下的科幻电影艺术研究,提出了“超自我”的辩证发展观念,为中国科幻电影展示超自我的实现开辟了重要途径[11]。汪敏主要集中于艺术体操与器械技术运用及人才身体技术问题研究,总结分析了中外艺术体操中关于个人运动员难度体系、身体与器械的结合,寻找结合的差距根源,探寻其发展途径。[12-14]楚小庆主要集中于技术进步对新艺术创作形态表现研究,从印刷技术、影像技术、计算机技术和互联网技术等方面研究其对艺术表现形式及其外在形态的影响。[15-16]国内科技与艺术主题研究发文量前10名作者统计如表2所示。

五、科技与艺术研究主要发文机构分析

使用CiteSpace软件形成科技和艺术等诸多领域发文部门的图谱,具体可以参考图3。其中,节点和连接分别是1445和314个,网路的密度为0.0003,图内研究部门用节点来表示。图内节点的大小和机构发文的个数呈正比关系,节点与节点的连线表示各机构的合作。以合作密度的视角研究,各个节点之间并没有太多的连线,意味着中国关于科技和艺术分析的机构之间未能保持紧密的关联,学术方面的交流需要强化。通过分析发文量数据得出,发文机构大部分是大学院系与研究院;以地理位置而言,科技和艺术分析被引用次数相对较多的机构主要集中在上海、辽宁、北京等地区,由此可以说明国内对于科技与艺术的研究多分布于中国北方地区。

为了解各机构发文情况,罗列了文献产量处于榜单前10的部门。经计算,这10发文机构的献量总和265,占国内科技与艺术研究文献总数的13.2%。结果表明,中国传媒大学、东南大学、北京电影学院、清华大学及南京艺术学院占据发文量前5名,说明了这5所机构对科技与艺术的研究较为深入。另外,从研究机构的类别来看,普通高等院校、职业院校、和企业等机构在核心期刊上的载文量较少,科技与艺术研究成果的数量和质量有待提升。

六、科技与艺术研究热点分析

(一)热点关键词解析

借助CiteSpace中的keywords研究功能,进行关键词分析,画出检索词的聚类、时区图谱,分析科技和艺术研究领域在某个阶段的主要研究课题,以及今后可能的变化趋势。[17]关键词被引频次越高,越能描绘出此领域的前沿技术,以及未来路径演化。把从1992年一直持续到2020年此领域的文献导入到CiteSpace软件中,并且形成图谱,如图4所示,各圆节点其实都是一个较为重要的检索词语。“技术与艺术”“艺术”“数字技术”“新媒体技术”出现的频次较高,可得出其是此该领域受到较高关注的检索词。圆的直径和该词频次呈正比关系,线条的冷暖色反应了时间线的对应关系,通过对比,能够得出此领域的时区动态分析。如图4,线条连接关键表现为暖色调,且呈现偏红色的颜色线条,显示了如今主要分析的内容是关于此类关键词之间的关联性。

排名前十的的高频关键词的频次是:“艺术”122次、“技术”78次、“数字技术”67次、“艺术设计”52次、“艺术体操”49次、“新媒体技术”26次、“科学技术”26次、“虚拟现实”24次、“信息技术”20次、“新媒体”18次。借助研究整合,以及搜索了文献1741篇,此分析关键主要是针对概念,以及科学和艺术的交叉方面进行分析。

(1)概念界说方面。包含“艺术”“技术”“数字技术”“艺术设计”等关键词。对于科技与艺术的概念的界定研究,是开展科技与艺术交叉融合的基础,涵盖了其特有的特点、特性。

(2)学科交叉方面。包含“新内体艺术”“虚拟现实”“信息技术”等关键词。随着科学技术的迅猛发展,科技赋能艺术产生了明显的化学反应,开拓了艺术创作的新边界、新手段、新形态、新思路,使得科技与艺术的结合更加多元化。

(二)研究方向解析

CiteSpace中以Timezone(時区)的形式形成图谱且对其进行解析,整理出此研究领域的阶段性的热点,以及可能的研究方向(具体可以参考图5)。节点是经由不同的色调来描述的,当中红色外圈的记号用来代表中心度很高的、属于这一领域的研究方向。[18]节点之间的连线颜色,不但能够把节点间的共现关系表述出来,且能够用来作为是判断分析动向的根本标准,当下比较热门的内容,以及未来趋势是红色的线条连接。图5中节点的发展趋呈现从开始的技术与艺术的简单叠加结合到数字技术下新媒体技术与艺术设计的新门类,再到虚拟现实和人工智能技术与艺术设计的创新结合设计的新高度。同时,图5表现出标有“#”符号的聚类群体6个,此类群体呈现了科技和艺术领域的探究活动,是专家们要分析的关键领域。从1992年一直持续到2020年,中国科技和艺术关键词文献具体可以参考图6。结合上面的两图,划分三个研究方面,即数字技术与艺术设计、新媒体技术与艺术设计、虚拟现实技术与艺术设计。

(三)研究热点变化解析

結合图1和图5,时区关键词热点可以划分为三个时间阶段。1992—1999年是第一阶段,在这阶段的研究处在缓速发展过程。区分相关的概念、分析学科内涵及其特性等,“艺术”“技术”“艺术设计”是此时期的分析热点。第二阶段是2000—2010年的高速发展时期。此时,对于这个领域的研究已经不再受限于概念解释和学科特性分析,开始针对具体的科技与艺术的结合问题深入剖析,产出成果。“技术主义”“艺术创作”“后技术时代”是这个阶段的热点关键词。第三阶段是2011—2020年,此时,国内科技与艺术的研究处于稳步增长的时期。“数字媒体技术”“虚拟现实技术”“技术与艺术”是这个时期的研究热点关键词。研究专家在此时期对科技与艺术结合的将来发展趋势也进行了深度的分析和探索,尝试在现代艺术创作方式中结合科技的发展,实现科技与艺术的创新融合发展。

结语

将1992—2020年中国知网科技与艺术的文献作为分析数据,借助CiteSpace软件绘制,并且获得中国有关科技和艺术分析的发文量、发文作者的群体,研究部门、热门的关键词等聚类图谱,且对其予以研究,发现下述结论。一,科技和艺术的分析逐步表现出多样化的趋势,各个角度下的研究导致对此领域的研究变得更加深入,能够为此领域的分析提供诸多可能性。但是,跨学科的分析方法要求专家掌握更多的知识,要整合这一多元化环境下的普遍适用的理论方式。二,科技与艺术研究经历了一个从初始研究到发展上升的过程,分成缓慢发展(从1992年一直持续到1999年)、迅速发展(从2000年一直持续到2010年)、稳健发展(从2011年一直持续到2020年)等时期。三,从发文作者、研究群体来说,刁在箴、汪敏、黄鸣奋、谭德馨、楚小庆等人是科技与艺术研究领域的引领者。同时,受到外部环境及内部因素的影响,学者之间的合作交流较少。四,国内对于科技与艺术结合的研究机构之间的合作较少,学术交流有待加强,且该领域的发展偏向北方地区。五,分析关键词发现,可将科技与艺术研究分为概念界说类和学科交叉类,该领域研究方向归纳为:数字技术与艺术设计、新媒体技术与艺术设计、虚拟现实技术与艺术设计。六,科技与艺术研究领域呈现出缓速发展、快速增长和稳步发展三个发展历程。通过该领域研究者的不断创新与发展,使得该领域具有统一的研究趋向与关注热点。

参考文献:

[1]陈超美.CiteSpaceⅡ:科学文献中新趋势与新动态的识别与可视化[J]. 情报学报,2009,28 (3).

[2]柯文涛.工具的祛魅:CiteSpace在教育研究中的应用与反思[J].重庆高教研究, 2019,7(5).

[3]陈晨,黄滢.基于CiteSpace的国内非物质文化遗产研究知识图谱分析[J].包装工程,2020,41(14).

[4]刘光阳.CiteSpace国内应用的传播轨迹——基于2006—2015年跨库数据的统计与可视化分析[J].图书情报知识,2017,(2).

[5]丁绪辉,高素惠,贺菊花. 基于文献计量与多元统计的“乡村振兴”领域研究动向与热点挖掘[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(16).

[6]柳冠中.科学×艺术的时代[J].装饰,1993,(4).

[7]俞长征.艺术与科学的汇流:读钱学森《科学的艺术与艺术的科学》[J].益阳师专学报,1995,(3).

[8]李政道. 艺术和科学[J]. 科学, 1997,(1).

[9]张朝晖.什么是新媒介艺术[J].美术观察,2001,(10).

[10]郭线庐,赵战.新设计媒介和语言的确立与新设计观念的出现[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2009,(6).

[11]黄鸣奋.超自我:中国科幻电影的生物科技想象[J].学习与探索,2020,(7).

[12]汪敏,刘思雨.中外优秀艺术体操个人运动员身体与器械结合的特征分析[J].南京体育学院学报(社会科学版),2015,29(5).

[13][14]汪敏,孙佳荷,朱振楠.我国艺术体操个人项目器械技术运用特征与发展路径[J].北京体育大学学报,2014,37(4).

[15]楚小庆.技术进步对新艺术形式衍生及其创作形态表现的影响[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2021,23(6).

[16]楚小庆.技术进步对艺术创作与审美欣赏多元互动的影响[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2021,23(1).

[17]李杰, 陈超美.Citespace:科技文本挖掘及可视化[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2016.

[18]陈悦, 陈超美, 胡志刚. 引文空间分析原理与应用Citespace实用指南[M]. 北京: 科学出版社, 2014.

(责任编辑:杜 娟)

收稿日期:2023-12-08

作者简介:刘木森,男,博士,山东工艺美术学院教授,研究方向:艺术教育、设计学理论、现代手工艺、工艺美术等。

高炯文,男,硕士,齐鲁工业大学,研究方向:文献计量、数字化产品设计、设计教育创新研究。

王 衍,男,博士,闽江学院副教授,研究方向:应用传播、国际传播、数据科学与大数据分析。

项目来源:本文系山东省本科高校教学改革研究项目重点项目“一带一路”视域下国际化艺术设计人才培养模式研究(Z2018S010)、山东省社会科学规划研究重点项目“山东传统陶瓷工艺研究”(20BWYJ01)、教育部产学合作协同育人项目(201802133021)、齐鲁工业大学人文社科国家级科研项目培育专项(11240311)、齐鲁工业大学(山东省科学院)教学改革研究项目“‘一带一路视域下国际化艺术设计人才培养模式的研究”(201806)的阶段性成果。

doi:10.3969/j.issn.1002-2236.2024.01.016