跟随王气中先生读书的岁月

1978 年,南京大学开始招收研究生。我家小妹和妹夫要报考南京大学和南京工学院(今东南大学)的研究生,邀请我做伴同考。因为国家当年宣布:因运动而中断学业的研究生,允许再次报考,年龄可以放宽到四十岁。我在1964 年曾考取山东大学中文系研究生,师从一级教授高亨先生攻读先秦文学。1966年后,学校中断了全部研究生的学业,我被遣返回原中学教书。此年幸而我的学业尚未全丢,年龄尚不足四十,于是鼓足勇气,拿着山大的证明信报考了南京大学中文系。

当年夏天,我接到通知,到学校参加复试。复试包括笔试和口试。口试场上,我第一次见到王先生,原来是一位白发稀疏、颜容丰腴的慈祥老翁。我抽签得的口试题是“《史记》与《汉书》”。《史记》我较熟,之前赋闲之日,我无书可看,于是在家把《史记》当小说读。《汉书》读得不多。考场中,我如数家珍,滔滔陈述司马迁的人物刻画。讲到《魏公子列传》中侯嬴刎颈送公子一段情节,心情一激动,一个人的名字叫不出来了。先生看我为难,莞尔一笑,冲口而出:“晋鄙!”师生相视一笑。考场上考官主动帮考生解围,可谓一桩学林佳话。

此年秋天,研究生入学。入学的第一件事是系办公室把每人的全部试卷发给本人重阅。我的第一份卷子“中国古代文学史”有三个题,第一题是“屈原的生平及创作”。《史记·屈原列传》是高中语文课本的篇目,我教过好几遍,答起来几乎全部默写传记,毫不费力。至于“创作”,我在山大读研时做过这项作业,思路和材料都还记得(我当时还能背诵《离骚》全文),此题答得很顺利。第二题是“建安文学及在文学史上的地位”。我十分崇拜曹操横槊赋诗的气概,对三曹七子的诗作也很喜爱,于是边述边评,上挂《诗经》、两汉乐府,下连陈子昂、杜甫,答得也很轻松。第三题是“安史之乱对唐代文学的影响”,不再细述。此时看试卷卷首,红笔直批:98。我看其他同学的卷子,三个题是由三位先生分别评的分(从分数后的签名可知)。看来我的卷子是由一个人判的分。第二门课“中国古代史”也是一个人判的,给了95 分。其他的三门课也都有七八十分。这样,我就是总分第一。重看试卷,满心欢喜。

入学的第二件事是考生拜见导师。这是我第二次面谒气中先生。我感谢评卷人给我的高分。王先生说:“两份卷子都是我判的。看了第一题,就接着看下去了。文学史的卷子,本来想给你100 分,继而想,对考生不宜太宠,总得压一压,于是找漏洞,扣了你两分。你讲建安文学,为什么漏掉曹丕的《典论·论文》?”我听了再次诚惶诚恐地感谢。当时答卷时心里只想着要突出“现实主义”“建安风骨”这条主线,竟把在文学批评史和文体学上占重要地位的《典论·论文》给忘掉了。先生扣两分,不多!

入学的第三件事是参加开学典礼。当年全校录取的各系研究生不过百人左右,各位导师带着自己的学生入场。典礼结束,气中先生就急急地领我挤到礼堂前排谒见匡亚明校长(气中先生身份不低)。他不乏得意地对匡校长说:“山大高亨教授的研究生落到我手上了。这样的学生略微训练一下就能上讲台了!”匡校长朝我微笑颔首,温和地伸出手来让我轻轻地握了一下。我当时真是受宠若惊。

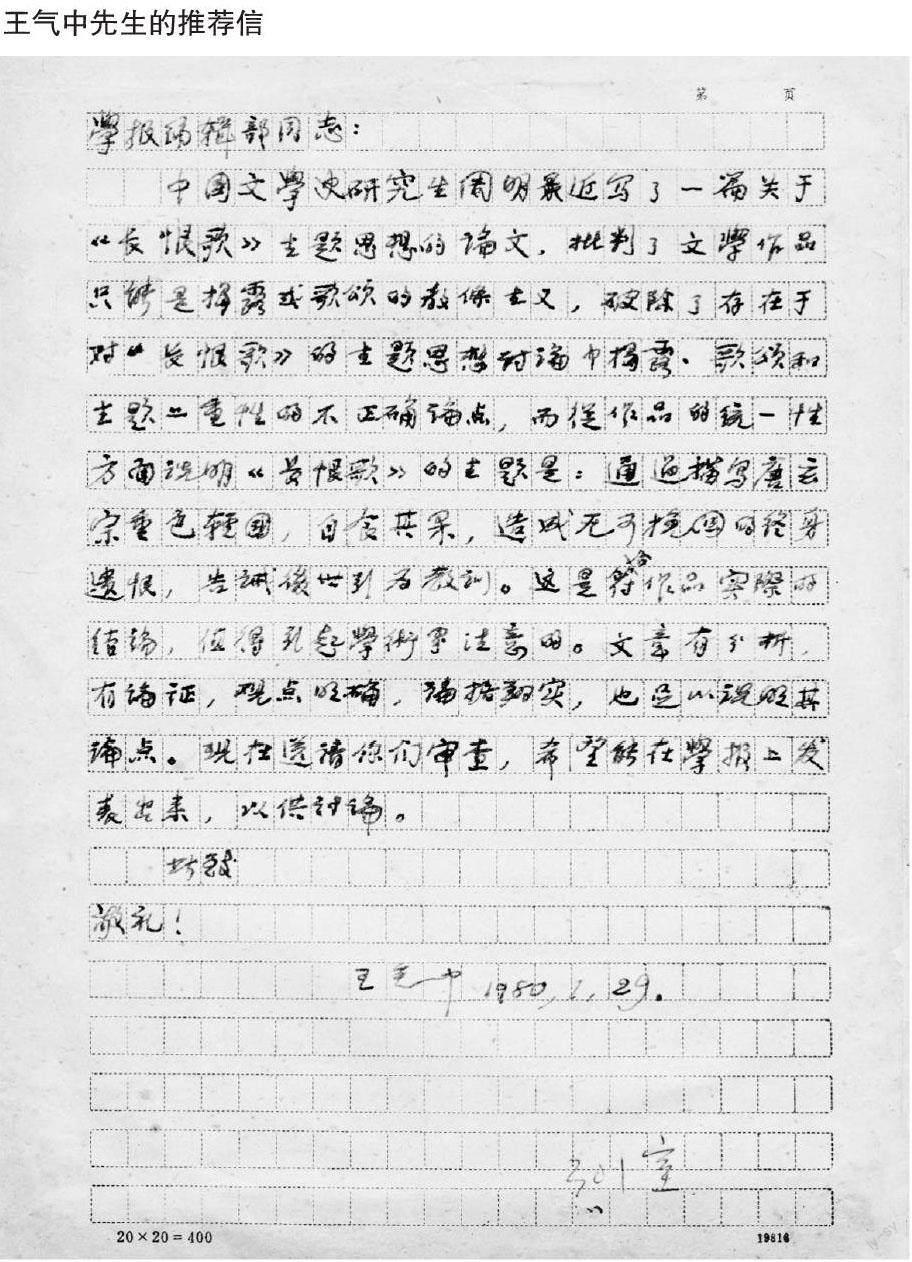

整个三年读研究生的时光,气中先生给我们上了两门课:《诗经》选读和唐宋散文欣赏。他年龄太大了,每次授课都由我们四人轮流到他家把他小心地接到教研室开讲,讲一个小时左右,再安排两人把他护送到家。其间他请老友张汝舟先生给我们讲古代历法,让我们跟现代文学研究生一起听陈瘦竹先生讲论文写作,请包忠文先生给我们讲文艺理论专题,其余时间则放开让我们自学。我因为在本科时就对白居易有兴趣,此时写了一篇《〈长恨歌〉主题新探》。我不同意学术界流行的“歌颂李、杨真挚爱情说”“暴露帝妃荒淫误国说”,以及前半暴露、后半歌颂的“二重主题说”。我认为此长诗主题是警戒后世,《长恨歌》写的是一个帝妃自作孽,造成国破家亡、自身长恨终身的悲剧。我从乾隆皇帝的评语上找到旁证。乾隆帝说:“欲不可纵,乐不可极。……总以为发乎情而不能止乎礼义者戒也。”(《唐宋诗醇》)从接受美学上看,后世帝王对前世皇帝悲剧的理解,应该比我们当代人准确。王先生对我这篇习作很欣赏,他说我的见解跟新中国成立初期某报社记者来南大中文系采访时他口头发表的意见相同,很高兴我把他的看法系统地展开,写成了论文。他当即写了一封推荐信,把我的稿子送给了《南京大学学报》:

学报编辑部同志:

中国文学史研究生周明最近写了一篇关于《长恨歌》主题思想的论文,批判了文学作品只能是揭露或歌颂的教条主义,破除了存在于对《长恨歌》的主题思想讨论中揭露、歌颂和主题二重性的不正确论点,而从作品的统一性方面说明《长恨歌》的主题是:通过描写唐玄宗重色轻国,自食其果,造成无可挽回的终身遗恨,告诫后世引为教训。这是符合作品实际的结论,值得引起学术界注意的。文章有分析,有论证,观点明确,论据翔实,也足以说明其论点。现在送请你们审查,希望能在学报上发表出来,以供讨论。

此致

敬礼!

王气中

1980.1.29

谁知《南京大学学报》不采用,把稿子连同推荐信都退回来了(我也因此至今保存着这封推荐信)。老先生不高兴了,对我说:“寄到北京去!”于是我把稿子重抄了一份,寄到《文学遗产》,不久居然由中华书局出版的《文学遗产增刊》发表了出来。此后,我凡是在《文学遗产》《文学评论》上发表的论文,都送一本刊物请先生指正。

二年级时,系领导令我开课,告诉我,系里已决定我毕业后留校。王先生对我说:“你这回读研,读稳了,不会像在山大,中途把你开了。你四十岁重做研究生实在不容易。入学考试后,是否录取你,有关部门有过争议。有人说:该生分数虽然最高,但年龄也最大,一入学就四十出头,再读三年,毕業后干不了几年就得退休,学校还得赔一套房子给他,不如录二十多岁、三十多岁的合算。当时决定不录取你。我听了就去找他们争论,说:国家政策,年龄可放到四十,我们就要执行国家规定。再说毕业后也不一定留在我们学校!纠缠到最后,我说:你们不要,我要!”后来我终于被录取了。往后渐渐知道,先生如此坚决是有底气的。先生是中国民主同盟老盟员,新中国成立前帮助过共产党人,他在北方某大学任职时,掩护过几个大学生逃脱了国民党军警的抓捕,后来他们都有很大发展。解放后尽管先生职称不高,但有相当的政治地位。原来气中先生是用他的“身份”拉了我一把!

光阴荏苒,先生年近九十,我也五十多岁了,因为行政事务缠身(担任系主任、总支书记),还没评上“正高”。于是我返回南大,做访问学者,为的是搞出一本学术专著。我选了“中国古代散文艺术”这个课题,开始撰写书稿。先生很关心,见面总问进度,说:“你申报正教授时,叫他们把材料送到我这里,我给你写评语。”我的书稿写了小部分,拿去给先生看,他只翻了翻,就嘱咐说:“快联系出版社,叫他们先印一个分册给我看。”遗憾的是,出版社不可能先印半本,而出版周期又长,待我的《中国古代散文艺术》(40 万字)出版时,先生已去世了。先生在南大医院病房弥留之际,正好我去看视,他口占一绝给我,表达对共产党的拳拳敬慕之情。殡仪馆的灵车来运遗体时,先生的家人恰巧不在身边。等了许久,南大中文系总支书记朱家维同志,和我这个江苏教育学院中文系总支书记,两人抬担架,把我们的恩师送上了灵车。

气中先生离开我们三十年了。三十年来,师恩未尝一日忘怀。我知道,我之所以能在四十岁成为南京大学中文系的研究生,后来成为略有成就的教授,全靠气中先生喜爱、提携。我将永远感念先生。

作 者: 周明,江苏第二师范学院教授。著有《古诗源校注》等。

编 辑:得一 312176326@qq.com

——笔画设计