数字经济、乡村产业振兴与中国式农业农村现代化

梁 健

(兰州财经大学 公共管理学院,兰州 730101)

0 引言

在新发展阶段,中国式农业农村现代化既需要基于现代化数字技术的数字经济的支持,又需要乡村产业振兴提供有力保障。一方面,数字经济具有跨时空、高流通、低成本交换信息的特征,可有效提高乡村科技水平,解决农产品流通堵塞问题[1],逐渐成为中国式农业农村现代化的主要驱动力;另一方面,乡村产业振兴有助于解决“三农”问题,切实发展农业并促进农民增收[2],为实现中国式农业农村现代化铺路。此外,在数字经济的支持下,乡村产业通过与数字技术深度融合,整合数字资源并升级生产工艺,实现乡村产业振兴目标,为中国式农业农村现代化提供动力。那么,数字经济、乡村产业振兴与中国式农业农村现代化的关系到底如何?是否存在异质性?回答上述问题对于解决“三农”问题、推进农业强国建设具有重要的现实意义。

现有文献主要是对数字经济、乡村产业振兴与中国式农业农村现代化两两之间的关系进行研究[3—8],虽然为剖析数字经济对中国式农业农村现代化的影响奠定了良好基础,但鲜有学者关注乡村产业振兴在二者之间的作用机制,没有将数字经济、乡村产业振兴与中国式农业农村现代化置于同一框架进行深度分析。鉴于此,本文从中国式农业现代化、中国式农村现代化两个维度构建中国式农业农村现代化指标体系,并利用熵权法计算综合指数,深入研究数字经济对中国式农业农村现代化的作用机制及其异质性,为高质高效助推中国式农业农村现代化提供经验证据。

1 理论分析及研究假设

1.1 直接效应

中国式农业农村现代化是实现中国式现代化的重要支撑,强调农业变强、农村更美、农民增收[9]。数字经济能够改变农民生活、生产方式,有助于提升农业农村生产效率、降低农业农村综合成本、优化农业农村生产结构,为中国式农业农村现代化发展提供驱动力。第一,提升农业农村生产效率。数字经济可通过广泛应用人工智能、无人机、大数据算法等技术,使农户精准采集与剖析农业农村生产信息,合理开展土壤肥力检测、农产品生产规划等工作,提升农业农村生产效率[10],助推中国式农业农村现代化。第二,降低农业农村综合成本。发展数字经济有利于带动电子商务业态进入农村,改变兼业化、小规模传统农业农村经营模式,形成精准管理、环境监测等模块共享的新农业农村经营方式,推动规模化经营,减少农业农村各项经营成本投入,提高经济效益,助力中国式农业农村现代化[11]。第三,优化农业农村生产结构。数字经济有利于革新农业农村生产链,形成新农业农村数字化生产业态,打破第一、二、三产业原有发展边界,推动农业农村产业融合,优化农业农村生产结构,助力中国式农业农村现代化。综上,提出以下假设:

假设1:数字经济对中国式农业农村现代化具有促进作用。

1.2 传导机制

数字经济能通过乡村产业振兴促进中国式农业农村现代化。一方面,数字经济可通过推进产业快速接入市场、推动产业降本增效两个途径赋能乡村产业振兴。数字经济发展能够打破城乡资源失衡障碍,通过电子商务推动乡村产业快速接入市场,充分发挥乡村资源优势并提高交易频率[12],助推乡村产业振兴;同时,数字经济以区块链、大数据、物联网等现代技术为依托,可助力乡村产业实现智能化、自动化、多元化生产,降低生产成本并提高生产效率,赋能乡村产业振兴。另一方面,乡村产业振兴可促进产业深度融合发展,提升中国式农业农村现代化水平。在乡村产业振兴过程中,乡村经营主体可利用已有资源精准发力,将乡村文化、生态资源转变为农业农村产业优势,持续壮大乡村特色优势产业,深度挖掘乡村产业新价值,提高产品质量与市场竞争力[13],进而实现中国式农业农村现代化;此外,乡村产业振兴有助于推进产业链延伸、技术渗透、产业整合,促进第一、二、三产业深度融合,赋能中国式农业农村现代化。基于此,提出以下假设:

假设2:数字经济通过促进乡村产业振兴助力中国式农业农村现代化。

2 研究设计

2.1 模型构建

为剖析数字经济对中国式农业农村现代化的直接影响,构建以下基准回归模型:

其中:i、t分别表示省份、年份;MCARit表示i省份t时期中国式农业农村现代化;DEit表示i省份t时期数字经济;Xit表示控制变量;δi、γt依次表示省份、时间固定效应;α0为常数项;εit是随机扰动项。

以乡村产业振兴为中介变量,构建中介效应模型检验数字经济对中国式农业农村现代化的传导机制,模型为:

其中,RRIit表示i省份t时期的乡村产业振兴,其余变量同式(1)。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

中国式农业农村现代化(MCAR)为被解释变量。本文参考2022 年《“十四五”推进农业农村现代化规划》、2023年《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等文件,借鉴文献[14]的研究思路,构建中国式农业农村现代化评价指标体系(见表1),并通过熵权法计算中国式农业农村现代化水平。

2.2.2 核心解释变量

数字经济(DE)为核心解释变量。参考中国信息通信研究院颁布的《中国数字经济发展白皮书》、国家工业信息安全发展研究中心发布的《全国数字经济发展指数DEAI》研究报告,以及相关文献资料,从数字产业化、产业数字化、数字化治理三个方面构建数字经济指标体系(见下页表2),并采用熵权法测算数字经济指数。

表2 数字经济指标体系

2.2.3 中介变量

乡村产业振兴(RRI)为中介变量。考虑指标全面性、科学性及数据可得性,参考已有研究,根据乡村产业振兴内涵,从乡村产业生产能力、乡村产业产出效率、乡村产业链条延伸三个维度出发,系统构建乡村产业振兴指标体系(见下页表3),并通过熵权法测算乡村产业振兴指数。

表3 乡村产业振兴指标体系

2.2.4 控制变量

为增强回归结果的有效性,对其他影响中国式农业农村现代化的因素进行控制。城镇化率(UR),通过“城镇人口/常住人口”衡量;外商投资水平(FIL),通过“外商直接投资额/GDP”表征;交通网络密度(TND),通过“公路里程/地区面积”表示;耕地占用(FO),选用“耕地占用税”表征;政府干预力度(GIE),通过“政府财政支出/GDP”测算。

2.3 数据说明

根据数据可得性,选用2012—2021 年中国30 个省份(不含西藏和港澳台)的数据进行实证研究。相关数据来自《中国农村统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国农产品加工业年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国保险年鉴》《中国信息年鉴》《中国互联网发展状况统计报告》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国统计年鉴》、Wind数据库、EPS数据库,以及国家统计局、工业与信息化部、阿里研究院的相关报告。其中,少量缺失数据用线性趋势法补充,并对全部连续数据进行双侧1%缩尾处理,以消除极端值的影响。

3 实证结果分析

3.1 基准回归分析

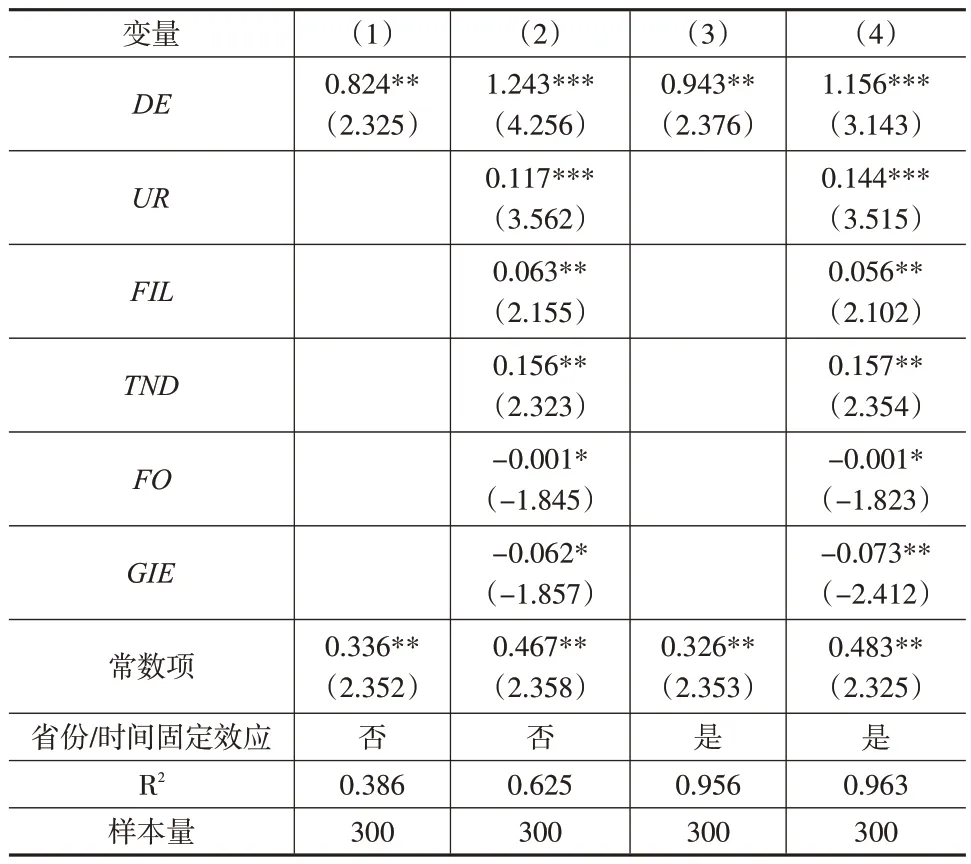

采用Stata 16.0软件实证检验数字经济对中国式农业农村现代化的影响,回归结果见表4。随机效应模型回归结果见列(1)和列(2),固定效应模型回归结果见列(3)和列(4)。根据Huasman 检验结果来看,Huasman 统计量为77.56,且在1%的显著性水平上未接受原假设,故选用固定效应模型进行回归。从列(3)、列(4)的回归结果来看,数字经济的系数估计值分别为0.943、1.156,且依次通过5%、1%水平上的显著性检验,表明无论是否引入控制变量,数字经济对中国式农业农村现代化都具有显著推动作用。由此,假设1 得证。数字经济将大数据、人工智能等技术广泛应用于农业农村生产,有效降低农业农村生产成本并提高生产效率,推动生产结构的特色化升级,进而推进中国式农业农村现代化。

表4 基准回归结果

3.2 稳健性检验

3.2.1 删除直辖市

由于北京、天津、重庆、上海4 个直辖市的数字经济发展水平位于全国前列,且享有国家专项政策扶持,为避免放大数字经济对中国式农业农村现代化的作用,因此删除4 个直辖市样本后重新回归,结果见下页表5 列(1)。删除直辖市后,数字经济系数估计值依然显著为正,表明基准回归结果具有稳健性。

表5 稳健性检验结果

3.2.2 分阶段回归

数字经济具有一定的阶段性,具体为2015年之前是“服务制胜”阶段,之后为“流量竞争”阶段[15]。为避免数字经济结构性差异的影响,本文以2015年为节点,将样本分成2012—2015年、2016—2021年两组,分别重新回归,结果分别见表5 列(2)和列(3)。分阶段回归后,数字经济系数估计值均显著为正,与基准回归结果相差不大,说明上述结论具有稳健性。

3.2.3 更换模型

中国式农业农村现代化水平的取值为0~1,符合受限因变量模型检验条件,故采用Tobit 模型替换原基准回归模型,且用固定效应进行检验。新的回归结果见表5列(4),估计结果与基准回归结果基本一致,再次证实了研究结论的稳健性。

3.2.4 工具变量及内生性问题

为避免内生性问题对实证结果产生影响,利用两阶段最小二乘法(2SLS)深入分析数字经济对中国式农业农村现代化的影响。数字经济的工具变量Ⅰ为1984年每百人持有固定电话数量和上一期互联网用户数的交乘项,数字经济的工具变量Ⅱ为滞后一期数字经济指数。内生性检验结果见表6,从第一阶段回归结果来看,数字经济工具变量Ⅰ、工具变量Ⅱ的系数估计值均显著为正,且F 统计量显著,说明所选工具变量均非弱工具变量。从第二阶段回归结果来看,引入数字经济工具变量Ⅰ、工具变量Ⅱ后,数字经济的系数估计值均显著为正,且LM统计量通过了不可识别检验,表明所选工具变量具有合理性。内生性检验结果与基准回归结果一致,说明数字经济促进中国式农业农村现代化的结论具有稳健性。

表6 内生性检验结果

3.3 作用机制分析

乡村产业振兴的中介效应检验结果见表7。分析可知,数字经济可显著促进乡村产业振兴,而乡村产业振兴能显著推动中国式农业农村现代化,表明乡村产业振兴可显著发挥中介效应。为增强作用机制结论的科学性,采用Sobel检验进行进一步检验,结果显示乡村产业振兴的中介效应显著。数字经济推动中国式农业农村现代化的直接效应是1.385,在总效应中的占比为98.787%;间接效应是0.017,在总效应中的占比为1.213%。总体而言,假设2成立。

表7 作用机制检验结果

3.4 异质性分析

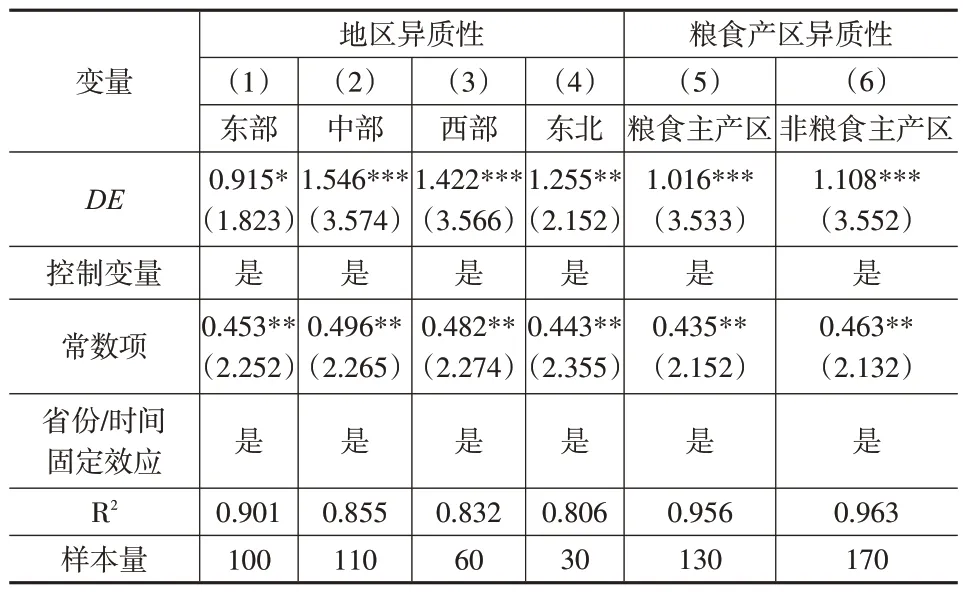

3.4.1 地区异质性分析

参考国家统计局地区划分标准,将全样本分成东部、中部、西部、东北地区四组,分别重新进行回归,结果见表8列(1)至列(4)。分析可知,四大地区的数字经济系数估计值均显著为正,表明各地区数字经济发展均可促进中国式农业农村现代化。四大地区数字经济系数估计值由大到小为中部、西部、东北、东部地区。究其缘由:一方面,东部地区经济基础、数字经济基础设施建设较好,且倾向于发展第二、三产业,而第二、三产业的快速发展可能引发资源紧张效应,从而制约数字经济发挥赋能效应;另一方面,“中部崛起”“西部大开发”等战略陆续取得良好成绩,助力中部、西部、东北地区数字经济快速发展,故数字经济对中国式农业农村现代化的促进作用在中部、西部、东北地区较强。

表8 异质性回归结果

3.4.2 粮食产区异质性分析

依据2003 年财政部印发的《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》,将全样本划分成粮食主产区、非粮食主产区两组,分别重新进行回归,结果见表8列(5)和列(6)。分析可知,在两组子样本下,数字经济系数估计值均显著为正,但非粮食主产区的数字经济系数估计值高于粮食主产区,说明数字经济对中国式农业农村现代化的促进作用在非粮食主产区更强。究其缘由,粮食主产区肩负着更重要的粮食安全责任,且在农业数字化、机械化方面受到的扶持力度不断增大,形成相对完善的粮食生产危机化解方案,故数字经济发展对粮食主产区中国式农业农村现代化的促进作用不明显。非粮食主产区在数字经济发展支持下,可实现资金、劳动力、技术等资源跨时空流动,提高农业农村生产效率,赋能中国式农业农村现代化。

4 结论

本文基于2012—2021 年中国30 个省份的面板数据,探究数字经济对中国式农业农村现代化的影响效应以及乡村产业振兴的中介机制。研究结论如下:第一,数字经济对中国式农业农村现代化具有显著促进作用。第二,中介机制分析结果表明,数字经济可通过乡村产业振兴对中国式农业农村现代化产生正向影响,证实存在“数字经济→乡村产业振兴→中国式农业农村现代化”的正向传导机制,说明乡村产业振兴是推动中国式农业农村现代化的重要内生动力。第三,异质性检验结果显示,数字经济对中国式农业农村现代化的促进作用存在地区异质性及粮食产区异质性。具体来看,相较于东部地区、西部地区以及东北地区,数字经济对中部地区中国式农业农村现代化的促进作用更强;相较于粮食主产区,数字经济对非粮食主产区中国式农业农村现代化的促进作用更强。