只有长歌没有恨

SHERRY

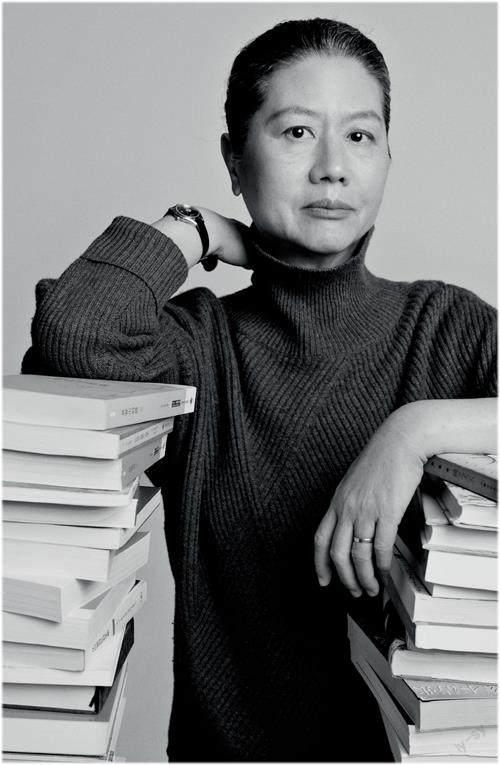

那天的天气特别的“上海”,阴冷、潮湿,冬天里梧桐树落完了所有的叶子,很像小说里某个主角落寞的日子。王安忆穿着纯白色的羽绒外套突然出现在影棚门口,她提早到了半小时。一开始她脸上的神情并不自若,带着明显的紧张和局促感,显然眼前的这一切是她完全不熟悉的。

她本人极少出现在杂志上。但她一直是我们的执念,因为她太重要了。无论是之于文学、女性,还是上海,她在很多维度上都具有被深度讨论和重新思考的意义。

从上世纪70年代开始写作并发表作品至今,王安忆已经写了近半个世纪。陪她一起来到拍摄现场的她的先生跟我们说,“(她)来之前还在写呢。”每天上午是王安忆固定的写作时间,字数不保证,时长也没有刻意的限定,但每天都得做这件事。到现在她依然保持着初稿用手写的习惯,然后再自己输入进电脑里。很少有作家能够做到,笔耕不辍同时始终在进步,她从海派文学的文脉出发,如今早已出了海派的格局,焕然气象。

她对人很客气,是一种文人的自持感,不需要我们准备咖啡或茶,只要一杯热水就好。刚过了70岁,她没有染发,任凭白发自然地冒出来。倒不是不爱美,反而她是个比想象中精致的人,是“淮海路长大的女孩子”,造型师商量着想给她戴项链,她便从包里拿出一条有蝴蝶图案的长项链,我们说是不是围一条丝巾更好,她又从包里拿出一条蓝色金色花纹的丝巾来。她是作家,也是一个懂得如何把自己变美丽的女性,但我们决不愿称她为“女性作家”。

随着逐渐地熟络,王安忆脸上的表情稍显放松了一些,她接受了简单的妆发,换上了特地从家里带来的自己喜欢的一件绿色毛衣,我们希望能尽量保持她舒服的自然的样子。说实话,作为一本精于打造造型的时尚刊物,这次我们实在不愿意过多干涉和破坏萦绕在她身上的某种难以言喻的天然“场域”,一种属于这座城市的作家独有的、一种张爱玲式的“冷眼”,仿佛她一直走在弄堂里,旧租界里,新与旧之间,周围人来人往,她安静又隔绝,心里哼吟着一首长歌,倒也不全是“恨”,还有喜怒、悲苦……以及故事本身。

这样的写作风格让她的作品在法国格外地受欢迎,也许是一些都市生活的洞察,也许是人物命运在历史潮水间的沉浮,也许是对现实主义创作传统的继承,总之法国人爱上了王安忆的故事,2013年王安忆获得了法兰西文学艺术骑士勋章(Ordre des Arts et desLettres)。而谈及法国,王安忆也有着深厚的感情,从小读着雨果和巴尔扎克长大,遥远的法兰西故事对她产生了很大的影响,以至于在她第一次到巴黎时,竟然不觉得陌生,那些街景曾化以文字的形式被她“看到”。

由于这些渊源,我们有幸能够把鲜少露面的王老师约出来,记录下她的面容、她的谈话,她这些我们不曾亲眼所见的片段。

法国文化确实产生了很大的影响

孙哲:在中法建交60周年的重要契机下,我们聊聊您和法国的故事。我知道您跟法国以及它的文学、文化是有深厚的渊源的。比如,您是在上海淮海路的公寓里长大的,那里民国时期是法国租界区,解放后也遗留下了一些法式的情怀和生活方式。您能跟我们分享一下有关的故事吗?

王安忆:我从小生活在淮海路,它一度曾叫做“霞飞路”,是用一位法国将军的名字命名的。锦江饭店一层的廊下全都是法国风格的时装店,我还记得小时候常从店门前走过,那时淮海路大概算得上是中国的香榭丽舍大街。在这座城市里,法国文化确实产生了很大的影响。比如,当年淮海路上的照相馆,橱窗里挂着很多照片,不管是明星还是普通市民拍照时的样子都是模仿法国式的时髦姿势。再比如,我小时候玩的游戏棒,很多很多年后,有一次我竟然在巴黎的橱窗里看到了。

孙哲:早期除了城市里的法国文化,法国的文学作品也给您带来了巨大的影响,对吗?它们成为您积累写作经验的重要渠道。

王安忆:我觉得真的要感谢当年那些翻译家们,我们那一代人的文学教育和修养很多都是从译著开始的。那时我们中间非常流行的有《约翰· 克里斯朵夫》,还有雨果、巴尔扎克和左拉的作品。我们当时读到的大部分都是18、19世纪的批判现实主义,法国左翼作家占了很大比例,他们对资本社会的批判程度比现在要激烈得多。我个人最喜欢的是雨果。另外我很喜欢的法国小说是《包法利夫人》,因为我們都是写实派。法国是写实主义传统非常强大的国度,我们写实主义者都很羡慕福楼拜在写包法利夫人时的技法,那种对人性的深刻理解和表现。

孙哲:前段时间重读巴尔扎克的作品,我认为即使现在看他也一点都不过时。我们从事的是时尚行业,这个行业在大部分人看来是浮华的名利场,就像巴尔扎克大部分作品描写的那样:一个外省青年来到了巴黎的社交场,第一件事就是如何置办自己的行头,让上层社交圈接受自己,试图扬名立万。我觉得某种程度上这很像整个时尚界的缩影,特别是过去的20年,中国市场对于整个奢侈品行业来说有点像个“外省青年”。

王安忆:其实很多代的故事都是重复的,模式都是一样的,只是个人的经历和体验不同。刚才你提到外省青年首先要学会打扮自己,进入社交圈,但进去是要有门票的,是要付出高代价的。到了后现代,情况发生了一些本质的变化,时尚界已经变得非常平民化了,曾经有媒体做了一期题目叫“人民的Prada”的专题,呈现了一个现状,在我们这样的后发展国家,每个人都要有一件名牌。反而如果到了法国,会发现他们已经过了那个奢侈品的阶段。

我写的事情(比爱情)要重要得多

孙哲:您是在2004年才第一次去法国,是吗?在2013年您得到了法兰西文学艺术骑士勋章。法国人对阅读和文学的理解跟中国读者差别大吗?

王安忆:差别很大。我之前去过在法国北部圣马洛举办的书展。当地的人口很少,只有几万人,书展是配合旅游节的一部分。前来买书的游客都很耐心地站在书摊前,他们至少要把每本书读完七八页,才决定要买哪一本,他们是认真买书的。所以我的书比较合乎法国人的口味。曾经有一对法国父子和朋友来上海旅行,他们认真读了我的书之后专门联系到我的出版社,约我在和平饭店见了一面。

孙哲:您觉得您的书在法国受欢迎的原因是因为题材吗?

王安忆:因为我的小说大部分写女性,这一点可能是他们喜欢的原因之一吧。

孙哲:我读了您的小说之后觉得,虽然大部分作品都是关于女性的,但并不是传统意义上的女性视角,比如近期的作品《一把刀,一千字》 和《 五湖四海》,我感觉到您在写的时候是没有性别色彩的。您在看待世界时几乎是没有太多性别意识的,像是一个全息全能的上帝视角,您总是宏达地去描述时代,在处理细节上没有一般女作家那么柔软,甚至我会觉得您不像很多女性作家那样对女性角色有偏爱。

王安忆:我觉得自己在创作早期倒是有过一种主体焦虑。像我刚开始写作时比较年轻,每个人都会自然而然地认为你是个女性主义者,采访时总会被问到对女性的态度,对西方女权主义的看法等等;或者都会认为你是写爱情的,就好像这是女作家必然的固定模式。所以那时我有种焦虑,身份的焦虑,特别想告诉别人,我不是一个女作家,我是一个作家。

孙哲:这种焦虑是不是在写《长恨歌》的时期会比较明显?

王安忆:对。记得在上世纪80年代我去参加德国法兰克福书展,我在当地的出版社安排我跟一位意大利男作家一起同车过去,在路上他问我,你是写爱情的吗?你看,女性作家给大家的印象就是写爱情的,我特别想声明,其实我写的事情(比爱情)要重要得多!

孙哲:作为一个熟悉您的读者,我从来没有认为王安忆是一个写爱情的作家,只是把爱情当做素材来表达,并且对此理解得更深。

王安忆:你这么说我特别感谢,因为我的作品往往被批评男性角色写得不好。我觉得让他们感到不满意的地方是我笔下的男性都比较软弱。

孙哲:是的,我觉得是因为您让女性角色承受了太多命运的诡谲和时代的突变,而且往往是已经知道被骗了,也宁愿被骗到底迎头而上。

王安憶:我笔下的女性恐怕确实强悍一些。女性越强悍,能够使她感到满足的男性就越少。事实上我在生活里所看到的那些材料,女性的处境是比男性要困难的,因为这还是一个男性中心的社会,女性常常处在比较被动的位置上。虽然今天我们看到了很多成功的女性,可是大部分女性的人生理想依然跟简· 奥斯汀那个时代是一样的。

时尚是一个“ 展示厅”

孙哲:比较有趣的是,时尚行业看上去是特别女性主义的,我们所面对的很多重要品牌的高管都是女性。

王安忆:这里面有一个新的问题来了,为什么时尚行业要以女性为主体?时尚行业其实是消费主导的,女性似乎又是在一个被消费的位置上,这是否是个悖论?虽然也有女科学家、女工程师,但为什么在这样一个主打消费的行业里,女性成为了主体?

孙哲:这么说起来,我有些话蛮想跟您分享,其实以前时尚行业一直被诟病为男性主导的行业。很长一段时间,大部分品牌的掌控者都是男性,直到近5年情况在逐渐改变,很多女设计师被启用,开始推崇女性主义力量。

王安忆:我个人对时尚的理解是,时尚是一个“展示厅”,它向我展示了但不意味着我一定要去买一件时尚的衣服,但某种价值意义上它可帮助大众普遍的审美不断地提升。时尚带来的一些价值是大家都知道的。但知识分子往往会从另外的角度思考,比如说环保,大量无节制的消费是不环保的,然后产生出物质主义,又会滋生出虚荣心等等,因为知识分子本质上对逐利是反感的,其实这其中有很多意识形态的问题。我觉得时尚界现在创造了一种新的意识形态,是消费世界的意识形态。

孙哲:您在法国的时候有关注过他们的时尚吗?

王安忆:我去了几次巴黎,从来都没逛过老佛爷百货,因为我觉得街景和街上的人已经够好看了。你们不觉得吗?秋冬时候他们都喜欢穿黑色大衣,男男女女都是黑的,但他们也喜欢一种梅红色,不是玫瑰的红,是梅花的那种红,在黑色中有这么一点点缀,真的是风情万种。我没有看到巴黎人多么要去名牌店,倒是中国人都挤在里面。

孙哲:那在上海呢?您会有意识地去观察吗?我觉得作家会很容易被陌生人吸引。

王安忆:你们知道吗?有一点就是我们在淮海路上长大的女孩子对物质特别有抵抗力。在这个地方生活,如果没有抵抗力的话,你也许会堕落的。即便是在上世纪60年代,这个城市还是有自己的审美追求。

孙哲:假如让您写类似“包法利夫人”式的面对诱惑的女性的话,您会怎么写?

王安忆:我们觉得是可以选择这种生活的,但还是要考虑清楚代价。包法利夫人最后自杀不是像安娜· 卡列妮娜那样为追求爱而死,她纯粹就是还不起债了,被逼得像热锅上的蚂蚁,是非常现实的原因,她完全是被时尚消费主义所害。

小说的黄金时代已经过去了

孙哲:您在大学教写作时有观察到,现在年轻人对写作的理解、热情和能力跟您那时有什么不同?

王安忆:我觉得年轻人都是喜欢文学的,你年轻的时候也在搞文学。所以有很多喜欢文学的年轻人来考我的专业,他们喜欢写作但不意味着能成为作家,当然确实有一些非常急迫想要当作家的人。其实当作家这件事猛一看是挺好的,可以自由支配自己的时间,表达自己,然后有稿费,说不定还能出名,确实有些诱人。但是真正写下去不是那么容易的事,需要天赋。

孙哲:您觉得所谓的天赋跟后天不断的磨练和积累有关吗?

王安忆:当然有。有很多有天赋的作家,好像因为惧怕困难,或是没能克服困难,后来就不写了,大部分都是写到一半就放弃了。

孙哲:您为什么可以一直保持如此高产的创作?

王安忆:我也没有别的能力,寫作也能让我感受到乐趣,目前为止我还是能从中得到快乐,如果没有乐趣,我就不写了。

孙哲:写作是一件对身体消耗很大的事,您看村上春树坚持通过跑步来保持他的体力。

王安忆:写小说是需要体力的,尤其是长篇小说。我也需要去做一些田野调查,但很遗憾我对一些行业没有太深入的了解,不然我会写得更多。

孙哲:因为我是一个不太成功的写作者,我的最大问题在于构思时特别兴奋,写到三分之一处就开始懈怠,而到了此时在我的脑海中故事已经完成了。

王安忆:确实写到三分之一正好是最需要咬牙的、最困难的时候。

孙哲:您会关注新一代的作家吗?比如这两年比较热门的东北作家。

王安忆:只要能接触到的我都看,但我不会有意地去找来看。我觉得东北作家很不错,他们有特殊的背景,社会生活溃败了,传统秩序崩塌了,但文学艺术起来了。不过总的来说,我觉得小说的黄金时代已经过去了。现在影视起来了,我有时候看年轻人拍的网剧,我觉得挺好看,比如《隐秘的角落》《 漫长的季节》。

孙哲:您期待自己的作品也能被影视化呈现吗?

王安忆:我的小说改影视都蛮失败的,可能不适合这种形式的转换。我个人觉得我好的地方是叙述,比较讲究文字,但这两点在电影里完全用不着。

孙哲:张爱玲的《第一炉香》是您改编的剧本?您满意吗?

王安忆:电影实在太困难了。在写的时候你会觉得我什么都能做到,可是到片场去一看,发现什么都做不到,或者说需要很多很多人共同努力才能做到一点点,所以这件事不像我写小说,自己可以决定一切。我也很同情导演,在那么乱哄哄的地方,要完全实现想法是做不到的。

孙哲:非常感谢,我们聊得太开心了。