中国地方企业主义:多重身份与实践策略

杨雅雯,高金龙

(1.中国科学院流域地理学重点实验室,中国科学院南京地理与湖泊研究所,南京 210008;2.中国科学院大学,北京 100049)

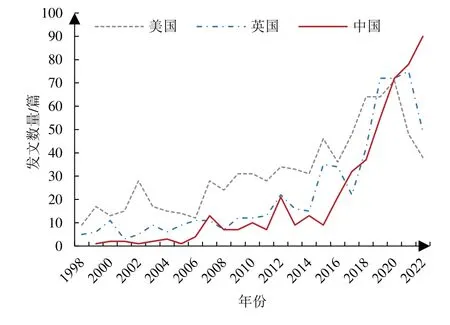

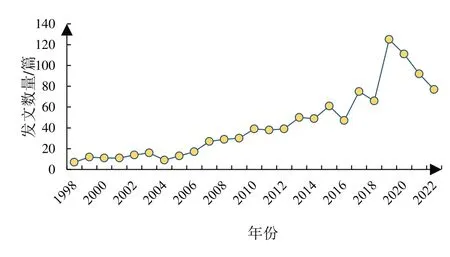

改革开放以来,伴随市场化、分权化与全球化的宏观体制转轨,中国的地方政府逐渐从计划经济时期“中央政府延伸部门”的被动角色,转变成更加企业化的利益主体(Wu, 2000;赵燕菁,2002a;Liu and Yau, 2020)。尤其,在新自由主义思潮与高速城镇化的交互影响下,地方政府在发展战略制定、基础设施建设、重大项目落地、重大实践策划等过程中,表现出强烈的“逐利性”(Wu, 2018;Zhou et al., 2019)。越来越多的学者借鉴“企业主义”的概念,解读中国的地方政府行为。基于WOS的数据①WOS 筛选条件如下:主题选择“entrepreneurialism”or“entrepreneurial”,将精炼依据设为“Geography”or“Urban Studies”or“Area Studies”or“Asian Studies”;按国家地区筛选后以年为单位汇总。CNKI筛选条件为:以“企业家政府”、“政府企业主义”为主题词进行精准检索。考虑到2023年相关文献仍在不断增加,故将筛选时间范围定为1998-01-01—2022-12-31。,图1 展示了1998 年以来中、英、美三国企业主义研究相关英文论文的发表情况。由图可见,中国的企业主义研究起步较欧美国家晚,早期以企业主义的概念引介和探索性应用为主,在2012年后才开始在实证研究中广泛应用,尤其是近年发展迅速,新发文章数量超过英美等国家。此外,笔者还对CNKI收录的地方企业主义相关中文文献进行统计,如图2所示。中文期刊发表情况与英文类似,新世纪以来发文量持续增长并于2019年达到峰值,近年发文量虽略有下降,但仍超过同期其他国家/地区。

图1 国际企业主义研究相关论文发表情况Fig.1 International publications of entrepreneurialism research

图2 企业主义研究相关中文论文发表情况Fig.2 Chinese publications of entrepreneurialism research

本质上,中国与西方的地方企业主义行为都是基于市场竞争逻辑(Liu and Yau, 2020;Paul and Cumbers, 2023;Wu, 2003)。但相比之下,中国的转型过程更具“渐进式”特征,“计划”色彩较为浓厚,在企业主义的运作逻辑、实施策略及空间效应等方面与西方存在差异(殷洁 等,2006;Wu and Phelps, 2011; He et al., 2018; Wu, 2020a)。在以实现地方经济增长为主要目标的政绩观下,中国的地方政府更加倾向于利用其对土地资源的垄断性权力“经营土地”,在推动城市经济快速繁荣的同时,引发空间无序、粗放式增长和社会公平正义缺失等问题。土地的二元制度也进一步拉大城乡土地之间价格差,城乡发展不均衡的问题渐渐显现,对地方可持续、高质量发展产生严重制约。在中国经济社会改革向纵深推进的关键时期,梳理总结地方企业主义相关研究,探讨地方企业主义实践及其与经济社会发展的关系等重点问题,对于深刻理解地方行为逻辑,促进治理能力与治理体系现代化有重要意义。因此,本文将从人文经济地理研究视角切入,在回顾“企业主义”相关理论演进脉络的基础上,构建中国地方企业主义的分析框架,梳理总结中国地方企业主义方式,提出地方企业主义研究的未来拓展方向。需要指出的是,当前与“企业主义”相关的概念主要有2类:1)以地方和城市政府行为关注焦点的“地方/城市企业主义”(local/urban entrepreneurialism)和“政府/城市创业主义”(state/urban entrepreneurialism);2)以具有企业化特征的政府主体为关注焦点的“企业化政府”(entrepreneurial government) 和“创业城市”(entrepreneurial city)等。这2类概念虽然在关注点上有差异,但本质上都强调地方政府“像经营企业一样经营城市/地方”的行为逻辑,从人文经济地理研究的角度看无本质区别,故统一纳入本文分析。政治经济学、管理学也有大量类似理论以描述和解释地方政府的角色和职能转变,如“地方政府法团主义”(local state corporatism)“政府即厂商”(local governments as industrial firms)“地方市场社会主义”(local market socialism)“地方发展型政府”(local developmental state)等,限于篇幅及学科差异,未纳入本文分析。

1 地方企业主义的兴起

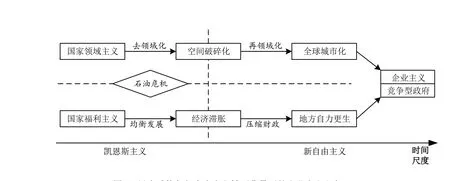

从地方政府管治的视角,企业主义被理解为“从地方福利与服务提供者转向旨在培育和鼓励地方增长而采取的外向型立场,公共部门越发具有冒险性、创造性、营销和逐利等专属于私人部门特征”(Hall and Hubbard, 1996)。如图3 所示,西方企业主义的兴起是伴随新自由主义转型和全球城市化的尺度重构过程。20 世纪70 年代以来,发达资本主义国家从福特-凯恩斯主义向柔性积累方式转变,“新自由主义”思潮在欧美盛行,全民福利国家开始收缩,地缘政治的巨变加剧了城市财政压力(Harvey, 2007; Peck and Tickell, 2017; Paul and Cumbers, 2023)。地方政府关注的焦点逐渐由“提供社会福利及推动区域均衡发展”转向“地方环境改善和经济增长”(Hall and Hubbard, 1996; Harvey,1989; Leitner and Garner, 1993)。与此同时,日益加剧的全球竞争加速了西方国家内部结构重组与尺度重构,“全球城市化”战略将城市重新定义为空间治理的重要尺度,城市间竞争在整个西欧城市体系中扩散,“企业主义”取代“管理主义”(managerialism)成为新的城市治理模式(Harvey, 1989)。

图3 尺度重构与新自由主义转型背景下的企业主义兴起Fig.3 Entrepreneurialism rising within the context of rescaling and neoliberal transition

1.1 地方企业主义的内涵

20 世纪90 年代开始,地方企业主义的理论和实践研究进入系统化时期,学者对其内涵进行拓展。企业主义的典型特征是,以公私合作关系(Public-Private Partnership, PPP)为核心,合作风险通常由公共机构承担,合作成效超越公私伙伴所在的地方(Taşan-Kok, 2010)。在此基础上,Jessop和Sum(2000)重新定义了企业化城市的3 个关键要素,即旨在维持或增强城市竞争力的创新战略(innovative strategies)、战略实施中采用的企业化方式(entrepreneurial fashion)和城市营销中的企业化表述(entrepreneurial discourse);并借鉴熊皮特的企业创新路径(Schumpeter, 1934),提出城市企业主义的5 种策略,包括引入新的城市空间和场所、采用新的城市空间生产方式、开拓新的城市生活市场、引入新的资源供给以巩固城市竞争优势、重新定义城市在全球城市体系中的地位(表1)。

表1 企业创新路径与城市企业主义策略比较Table 1 Comparison of entrepreneurial strategies for firms and cites

随着城市治理从“管理主义”向“企业主义”转型,之前政府寡头管理逐步被多元主体取代,政府和私有部门间公私合作伙伴关系的建构成为企业主义实践的核心(Hubbard, 1995)。作为理解企业主义实践运作机制的工具,“增长联盟/机器”(growth coalition/machine)和“城市政体”(urban regime)理论受到学界的广泛关注(黄颖敏 等,2016;李凌月,2017)。在企业主义框架下,城市发展由政府发展地方经济的强烈愿望和拥有资本的经济精英聚敛财富的动机所主导,因此“增长联盟”也被理解为由政治和经济精英共同操控的“增长机器”(Molotch, 1976; Logan and Molotch,2007);“城市政体”模型更关注资本积累中包括专业人士、媒体、非营利组织、社区团体等更广泛的联盟关系,认为城市治理能力无法通过“选举程序”(electoral process)获得,只有把政府和掌握不同资源的联盟成员凝聚在一起才能保持)(Stone,1993)。上述理论是基于主体价值判断和利益驱动,认为城市发展的核心决策主体是体制内外拥有资源的联盟成员(coalition partners),城市的繁荣是各成员相互协作的结果(Lauria, 1997; Ventriss,2002)。

2008年金融危机以来,伴随持续的经济衰退和财政紧缩,各种新形式的金融化和多样化的城市政策试验层出不穷,政治精英对地方经济增长的关注减少,但企业主义理念在城市治理中依然奏效(Phelps and Miao, 2020)。虽然企业主义的城市治理与“增长政治”(growth politics)相关,但后者绝非前者的必然原因,企业主义城市也不再被认为(仅仅)是“增长机器”(growth machine),其实践领域包括与增长并行的多个治理议程(governance agendas),评价标准也囊括智慧、韧性、自给等诸多方面(Lauermann, 2018)。在更广泛的意义上,企业主义城市不仅涉及城市间的竞争,也需要城市间的合作。尤其,在“发展主义”语境下,企业主义政府对流动资本的追逐和经济决策的干预,在一定程度上引致区域间的无序竞争,国家管制失灵使得区域建构成为可能,以一体化和跨区域合作为特征的“城市区域主义”(city-regionalism)的兴起,拓展了地方企业主义的新内涵(Zhang et al., 2023)。

1.2 地方企业主义的中国化

不同于西方的紧缩背景,中国的地方企业主义被认为是由改革开放以来经济、社会、政治等变迁带来的,这些制度转型被概括为相互联系的3方面(殷洁 等,2006)。首先,国家通过分权化改革使地方政府获得部分发展事权(Xu, 2011; Wu et al.,2020b)。1994年的分税制改革改变了中央和地方政府间的财权与事权分配格局,“财权上移、事权留置”增加了地方财政收支压力,地方政府产生追逐经济利益的内在需求(Qian and Weingast, 1997; Jin et al., 2005;王磊 等,2012;Gao et al., 2014)。与此同时,中央政府还构建“晋升锦标赛”来刺激地方官员积极发展经济,引发地方对发展资源及政策优惠的有序或无序争夺(Guo, 2020)。在GDP主导的行政考核体系和官员晋升机制的激励下,地方政府的经济利益和核心官员的政治利益达成一致,呈现强烈的企业主义特征(Li and Zhou, 2005;张京祥 等,2006)。

其次,不同于分权化的外生驱动,市场化改革作为内生变量直接影响地方政府的治理策略。随着市场竞争机制的引入,地方政府对经济活动的干预从“直接控制”转为“间接调控”(张京祥 等,2004;高金龙 等,2018)。但作为社会管理者的城市政府要迅速积累财富以获得有效的行动能力,倾向与拥有资本的企业集团合作,共同承担经济运行主体职能,甚至相互配合形成联盟,以获取各自的最大利益(张京祥 等,2004;殷洁 等,2006)。除此之外,地方政府还通过政策“让利”等手段进行地方营销,以争取更多企业支持和资本入驻,甚至创造不公平的竞争环境来阻止外地产品流入,以达到保护本地资源和市场的目的(Wei, 2001;高金龙等,2018)。

最后,在全球化语境下,城市区域取代国家成为参与全球竞争的主体,“立足全球、着手地方”(think globally and act locally)成为城市规划的流行表述(张京祥 等,2004)。城市规划也不再局限于具体空间技术问题,而是更加关注区域竞争力提升,以获取更多发展机会为首要目的。尤其,中国的分权化使地方政府失去了中央的大量直接投资,市场化改革又剥夺了其对经济资源的直接控制权,因此,吸引外资成为推动地方经济发展的重要途径(陈江龙 等,2014)。随着工作重心向基础设施建设、投资环境改善、城市品牌塑造等竞争性策略的转变,地方政府越来越明显地表现出原本属于企业的行为特征。

2 中国地方企业主义的分析框架

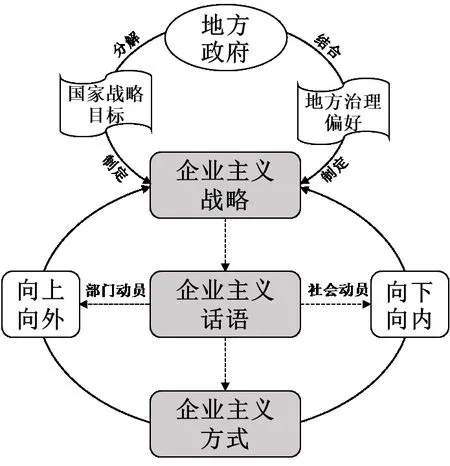

中国与西方在发展水平、政治体制和文化传统等方面均存在一定差异,因此不能简单地将西方研究思路和框架应用于对中国现象的分析,而要根据中国实际总结地方企业主义不同于西方语境的特征,重构传统地方企业主义分析框架(Zheng,2010;周黎安,2018;李凌月 等,2021)。在已有研究(Jessop and Sum, 2000;张勇 等,2015;刘玉亭 等,2018;Zhang et al., 2020)的基础上,本文主要从企业主义战略(entrepreneurial strategy)、企业主义话语(entrepreneurial discourse)和企业主义方式(entrepreneurial fashion)3方面构建中国地方企业主义的理论框架(图4)。

图4 中国地方企业主义的分析框架Fig.4 The analysis framework for Chinese local entrepreneurialism

2.1 企业主义战略

企业主义战略指企业化地方政府筹划和指导地方发展的总体方略,奠定了地方在特定阶段的发展目标和方向。在中国财政分权与政治集权的共同作用下,中央与地方的关系实际上是以国家战略目标为核心的委托代理关系,即由中央政府制定总体的战略目标并下放目标落实权责,委托地方政府围绕国家目标展开因地制宜的治理实践(Guo and Liu,2022; Cai and He, 2024)。这要求地方政府在制定企业主义战略时既要确保国家目标的顺利完成,又要兼顾地方实际和地域多样性,充分整合地方资源、推动地方经济发展。

2.2 企业主义话语

企业主义话语指地方政府动员多元力量参与地方发展所建构的创业型话语,可进一步分为部门动员话语与社会动员话语。其中,部门动员指在中国地方政府特有的相互交叉、相互制衡的“条块结合”的治理结构下,建立统一的创业话语促进“条条”与“块块”间的工作配合与共识,集中各部门的力量推进发展目标的落实;社会动员旨在营造城市内部的创业氛围,通过描绘发展蓝图激励起区域内居民、企业等参与者参与地方创业活动的荣誉感、责任感和紧迫感。部门动员话语常见于政府工作报告、内部刊物和官方媒介中,而社会动员话语通常在当地公民与非公共部门间建立,相较更加通俗、凝练(张勇 等,2015)。

2.3 企业主义方式

企业主义方式指地方政府为达到企业主义战略目标而采用的具体行动策略。根据行动尺度的差异,企业主义方式可分为向上/向外与向下/向内2类。其中,向上/向外的方式通常由地方政府主导,通过自上而下的资源整合和统一领导积极地争取外部资源和上级支持(张勇 等,2015;Guo, 2020);向下/向内的方式往往涉及到与企业、居民间的协商博弈、分工合作。地方政府借鉴企业经营模式和企业家精神对公共部门进行改革,实行公私不同程度的混合治理,以最大程度调动不同社会团体的资源,补充政府管理的不足,进而在城市内部创造适合资本积累的环境(何冬华等,2023;徐元朔 等,2023)。

具体地,中国语境下的地方企业主义“变形”主要表现为3方面:1)不同于西方的城市政府作独立的自治体参与城市治理,中国地方政府的各项治理工作主要围绕中央或上级政府下达的治理目标展开,中央的意见和关注在整个企业主义实践的过程中始终发挥重要作用;2)在西方传统的地方企业主义研究中,社区组织和公民团体被看作是一支不可忽视的力量,公众可通过选举或社会运动影响地方政府的企业主义行为。而在中国的企业主义实践中,社会力量相对弱小,难以对企业主义过程产生决定性影响;3)中国语境下的企业主义战略、话语和方式并不是简单的并列关系。企业主义战略、话语旨在明晰地方发展方向、营造适合资本积累的环境和氛围,企业主义方式则直接作用于地方经济社会发展,是企业家精神最集中的体现。

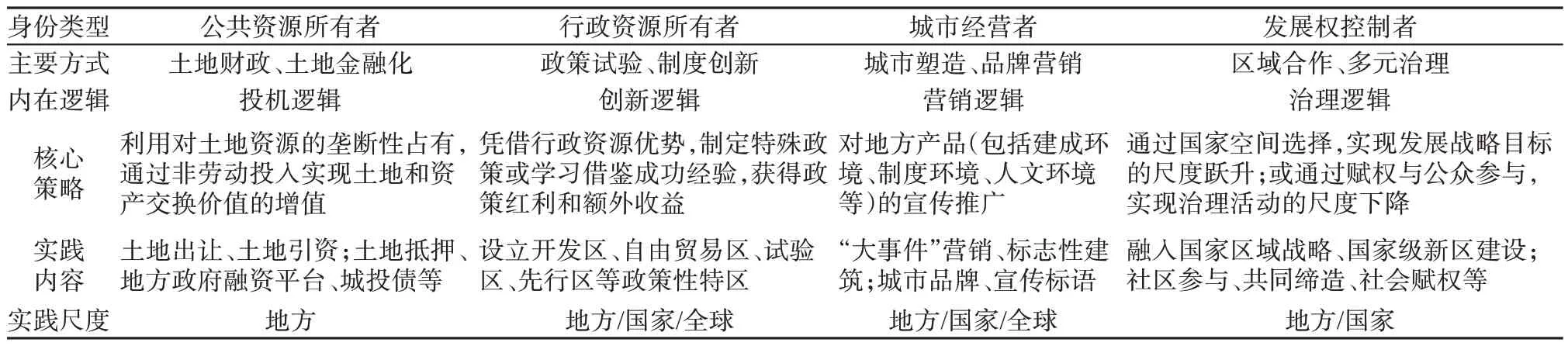

3 中国的地方企业主义实践

中国的地方企业主义实践蕴含着深刻的制度逻辑,受分权化改革与计划经济体制遗留下的各项监管和调控制度的影响,地方政府始终居于地区经济、社会的中心和枢纽地位,政府力量对企业主义实践过程有重大影响。具体地,地方政府既是地方公共资源和行政资源的所有者,也是城市经营者和发展权控制者。基于此,本文从地方政府的差异化“身份”入手,探视企业主义的具体实践策略,并梳理不同企业主义方式及其内在逻辑(表2)。

表2 基于政府差异化“身份”视角的地方企业主义方式Table 2 Entrepreneurial fashions of local government with different identities

3.1 作为公共资源所有者的实践

中国地方企业主义最主要特征是,政府凭借对公共资源等的垄断性权力,追逐短期经济与政治利益的最大化(殷洁 等,2006;张京祥 等,2007)。土地作为地方政府掌握的最主要垄断性资源,一直占据企业主义实践的核心地位(张京祥 等,2007)。地方政府基于土地资源的企业主义方式主要有“土地财政”和“土地金融化”2 种。土地财政可进一步分为土地出让和土地引资2 种实践策略(唐鹏等,2014a;Huang and Chan, 2018a; Chen and Wu,2022)。其中,土地出让策略指地方政府凭借对土地一级市场的垄断,廉价征用、收购和储备农村集体用地,再通过基础设施投资和城市开发等手段推动土地出让价格上涨,从而获得“剪刀差”收益,补贴分税制带来的预算内收入短缺(Ding, 2003;赵燕菁,2014;Huang and Chan, 2018a);土地引资策略指地方政府通过低价出让(或协议转让)工业用地,吸引大量外来投资,从而增加长期税基收入和促进地区经济发展,反过来再用商业和住宅用地出让金补贴工业用地(唐鹏 等,2014b;Su and Tao, 2017;刘雨平 等,2019)。土地金融化指2008年金融危机以后,传统依靠土地财政进行城市建设的方式遇到阻碍,地方政府倾向于将土地作为金融资产来筹集发展所需资金(Wu, 2020a)。

本质上,土地金融化是一种政府信用背书或担保行为,即政府本身并没有把土地当作金融资产,而是为私营部门或代理机构以这种方式使用土地创造条件(Christophers, 2017)。常见的土地金融化工有土地抵押、地方政府融资平台、城投债3 种(Wu, 2022)。其中,土地抵押指地方政府将未开发的土地使用权抵押给银行获得贷款,并不涉及实际抵押物,只是将土地未来预期价值资本化为可流动的货币资本(Xu et al., 2009; Chen and Wu, 2022);地方政府融资平台是由政府机构通过财政拨款或投入土地、股权等形式设立的独立法人机构,协助地方政府在基础设施开发和土地价值获取之间建立联系,用未来土地价值增值补贴当前无利可图的基础设施建设(Liao, 2015; Pan et al., 2017; Huang and Du, 2018b);城投债通常由地方融资平台发行,政府用土地资产提供“隐形担保”,从资本市场筹集资金支持基础设施建设(Wu, 2002; Amstad and He,2019)。

3.2 作为行政资源所有者的实践

行政资源作为中国政府掌握的另一垄断性权力,在地方企业主义实践中发挥重要作用(吴頔等,2021)。地方政府往往会综合运用自身资源调配能力,制定有针对性的政策使地方的投资环境更切合资本的战略需求(如为自贸区、出口加工区等提供特殊的关税及海关监管政策、制定优惠的产业政策、放宽规划限制等)(Horner, 2014)。各地政府热衷于因地制宜地进行政策创新,希冀借助制定干预性政策不断推动政策的创新,以形成独特的地方制度优势。地方的政策或经验一旦得到上级政府的认可甚至是被推广成为全国样本,不仅城市声誉会得到相应提升,起良好的宣传效果,地方还有可能因此获得上级政府丰厚的政策奖励和财政补贴,因而激发各地进行政策试验的热情(McCann, 2013;Guo and Liu, 2022)。

在全球化语境下,政策知识以及政策相关人员等皆可在全球持续循环流动,为地方从外部学习创业策略创造了条件(Heilmann, 2008)。改革开放后中国重新与世界接轨,不少地方政府派遣官员到发达国家的吸取创业经验。在政策创新的过程中,地方官员既是利用庞大人际关系网络和政策资源进行创新的“政策企业家”,又是地方创业政策传播的载体和地方发展资源的输送者,如深圳市派遣多位官员前往新加坡学习规划和管理工业园区的专业知识以及针对产业升级和创新的政策工具,带回成功经验推动当地产业的转型和升级(Zhang, 2012)。国内欠发达地区的城市也会组织干部到先发地区进行培训、吸收先发地区的工作经验(Chien and Zhao, 2015)。但由于有些欠发达地区不太适合从依赖出口的发展中获得资源或经验,各地在进行政策学习的同时,需因地制宜地改编,使创业政策更加符合当地的发展状况(He et al., 2018)。

3.3 作为城市经营者的实践

除对自身掌握的垄断性资源的运用,作为城市经营权的所有者,地方政府将城市看作一个统一的整体,挖掘、整合城市的自然、人文等资源对城市形象进行包装、提升、创造并通过市场化的媒介进行销售,以增强对优势资源的吸引力。作为挖掘和整合城市资源的重要手段,城市营销被越来越多的地方政府采用(李珍刚,2006;于涛 等,2009)。直接的城市营销方式包括“大事件”营销和标志性建筑建设(匡贞胜 等,2022)。其中,“大事件”营销指以举办高级别运动会、博览会、展览会等节事活动的方式,使城市在短时间内获取高度的公众关注,达到展示城市形象、提升城市影响力的效果(于涛 等,2011;丁凡 等,2020)。如2008 年北京奥运会后,不少跨国公司总部因北京影响力的提升而落户,推动了新产业空间的生长(张京祥 等,2011a)。为“大事件”顺利举办而实施的城市美化和道路建设,也会间接提升城市竞争力(赵燕菁,2002b)。此外,地方政府在策划重大事件过程中,会“借用”公众或国家利益的名义争取更多发展资源,推动所在地经济迅速发展(保继刚 等,2012)。类似地,标新立异、造型独特的标志性建筑或地标也极具广告价值,深受地方政府和投资者的青睐(杨震,2016;邹明妍 等,2017)。如东方明珠作为一种“城市奇观”(urban spectacle),向世界昭示了上海作为新的全球资本和自由市场权力中心的重要性,成为提升城市知名度的重要工具(张京祥 等,2008)。

除直接的城市营销外,城市自身特色品牌的塑造也是参与国际竞争的重要企业化方式。城市品牌塑造是将城市特色进行识别和凝练,赋予城市特色商业价值,通过品牌营销为城市发展提供源源不断的能量(单娟 等,2021)。如杭州的“天堂硅谷”,上海的“国际金融中心”等品牌定位,与地方主导产业有良好契合度,对于城市吸引人才和资本等要素有重要意义(Wu and Zhang, 2007;于涛 等,2009)。此外,城市品牌塑造还直接关系地方战略的制定,成为城市发展转型的宣言和旗帜(于涛等,2009)。如著名“钢铁城市”马鞍山,通过在城市品牌定位中“去钢化”,引入“现代加工制造业基地”“宜居城市”“旅游城市”等新定位,吸引二三产业的投资,成功实现城市发展转型和竞争力提升,为资源型城市转型提供了模版(殷洁 等,2010;Zhang et al., 2020)。

3.4 作为发展权控制者的实践

为适应快速变化的宏观经济社会环境,许多城市政府借助对城市的发展控制权,在一定空间范围内进行尺度重构对事权进行扩展或细分、推动治理体系的完善与优化。地方企业主义实践中的尺度重构有多种方式,包括尺度上升(scaling up)和尺度下降(scaling down)。尺度上升指政府间通过合作突出区域的重要性,借助区域整体竞争力提升促进自身发展(张京祥 等,2011b;Lauermann, 2018)。特别是在“发展主义”语境下,以临近地域要素资源耦合为特征的城市区域主义兴起,通过跨区域产业重构与合作促进城市资源资产加速升值,成为地方企业主义的重要方式(李铭 等,2007;Chien,2013;张衔春 等,2022;Zhang et al., 2023)。还有地方通过行政区的兼并与调整,增加辖区内可用土地、人口等资源,扩大产业与空间战略协调范围,以满足其增加地方经济规模、提升行政等级和发展话语权等需求(Zhang and Wu, 2006; Wu and Zhang, 2007;陈浩 等,2017)。除此之外,有学者通过梳理不同类型新城新区建设热潮,指出企业主义的地方政府会随着国家政策不断调整新城市空间功能,以借助国家力量实现空间治理的尺度上升,进而达成自身产业转型、可持续增长、生态修复等目标(Xie et al., 2020;李庆瑞 等,2022)。

在城市治理尺度上移的同时,具有企业家精神的地方政府积极鼓励市场、社会团体等多元力量,以合作参与的方式建立新的城市治理模式,通过将公共管理的相关权利向市场组织和社会团体让渡,推动城市治理的尺度下降(scaling down),以弥补政府服务的不足、减轻政府财政压力(李广斌 等,2013;He, 2015; Luo and Shen, 2022)。在一些城市的开发区,发展较为成熟的行业会自主组建行业协会,以获得更大的话语权,地方政府通过向组织能力强的行业协会赋权,让其直接领导或参与部分专业园区的规划、建设和组织运行,提高园区的运行效率(顾朝林,2017)。在上海、广州等地的社区治理实践中,地方政府采用创业策略让居委会、物业、业委会等多元力量共同参与协同治理,成为地方政府实现治理创新和加强地方控制的手段(He,2015; Cai and He, 2024)。

4 结论与讨论

4.1 结论

西方国家在在遭遇经济衰退后,城市治理模式发生了从“管理主义”向“企业主义”的转变。同一时期,中国也经历了经济、社会、政治的全方位转型,包括分权化、市场化、全球化在内的系列转型制度安排,促进中国地方企业主义的兴起。虽然地方企业主义的出现被认为是世界经济秩序发生深刻变革的普遍产物,但由于中国与西方在地理、历史、经济、政治、文化等背景上存在差异,中国的地方政府在企业主义实践过程中也呈现一些不同于西方的鲜明的“中国特性”。本文通过对地方政府的企业主义策略进行归纳和总结,得出以下几点结论:

1)虽然地方企业主义本质上是地方政治精英联合资本进行的投机性逐利行为,但西方的地方企业主义是内嵌于完全市场经济体制环境中的,侧重于创新和公私合作,在运行过程中存在政府力与市场力之争的问题;而中国的地方企业主义更具行政干预色彩,集中体现在地方政府灵活运用其掌握的行政、公共资源及城市经营者等身份干预市场运行上,私营部门更多的是地方政府实现政治、经济目标的工具,社会组织和公民团体的力量也相对弱小。

2)中国的分权化改革虽然赋予地方一定的自由裁量权,但国家的干预仍无处不在。如国家通过加强区域治理、促进地区间的配对援助的方式推动区域的均衡发展,而具有企业家精神的地方政府往往积极地向上争取“国家战略”的帽子来满足自身的发展需求。地方的企业主义战略也通常需要服务于国家现阶段的战略发展目标,起维护国家权利的作用。这种政府企业化的形式与中国的特殊体制密切相关,是中国政府所特有的企业主义行为之一。

3)中国的地方政府并不是简单的“增长型”政府,竞争力提升、产业转型、社会稳定等“社会收益”往往被置于纯粹的经济利益上。过去“粗放式”开发所带来的问题逐渐显现,如何在城市发展中兼顾效率与公平成为现阶段政府必须面对的议题。近年来,中国地方企业主义的内涵和外在表现形式发生重大的转变。为了打破治理僵局,空间的界限逐渐被重构,企业主义治理不仅涉及单一的城市领域,还包括城市群、区域组织间的合作共治。此外,越来越多的企业、社会力量融入到地方企业主义的运行过程中,治理主体更加多元,企业化治理的空间尺度同时出现了上升和下降2种趋势。

4.2 讨论

本研究对企业主义理论的产生与发展历程进行了详细的梳理,通过深入探析中国独特的制度情境,构建了适合中国语境的地方企业主义理论分析框架,深化了对中国地方企业主义特征和机制的理解。尽管许多研究已关注到中西方在地方企业主义的实践策略、方式等方面的不同,但本文从地方政府“差异化”身份的视角入手进一步揭示了中国地方企业主义的具体方式及其内在逻辑,总结了中国地方政府在具体的企业化实践中所呈现出的“中国特性”,对中国地方企业主义理论的相关研究进行了补充,可为地方政府实现治理能力和治理水平的现代化提供理论借鉴。

纵观之,中国的企业主义治理在给地方政府带来经济增长和财税增收的同时,也逐渐展现出其另外一面,即偏离了原来意义上的地方企业主义对于提高城市综合竞争力的关注,地方政府盲目追求经济增长造成经济、社会、文化、生态等多元目标发展之间的失衡。如给地方政府带来巨大的财政收入的土地财政政策在很大程度上造成土地的粗放式开发和农地资源流失,滋生居住空间极化、城市暴力拆迁和新城市贫困等问题;土地金融化策略具有一定的金融风险,引发了很多城市政府的债务危机;城市营销同质化严重、注重城市形象工程,忽视了城市内在发展动力和品质的提高;政策的相互模仿加剧了城市间的竞争态势,并且这种竞争态势也随着城市间的跨区域合作,逐渐由以城市为单位的空间尺度上升到区域层面。因此,未来地方企业主义研究应更多关注地方企业主义策略实施的平衡性和可持续性,兼顾社会公平、城市正义和发展效率问题,注重城市综合竞争力的提升和可持续发展。

除此之外,在对文献的梳理中发现,目前学界对地方企业主义的研究主要集中于地方政府职能相对较强的城市地域,而对于企业主义行为在乡村的体现关注较少,这也与城镇化上半程中带有明显城市偏见倾向的发展战略密切相关。党的十九大报告正式提出实施乡村振兴战略,随后中央政府对乡村地区的政策进行重大倾斜。更多的乡村振兴项目被自上而下地释放以支持乡村的建设与发展,面向乡村的财政投资和政策投放不断增强。此外,为进一步提高地方积极性、加快乡村振兴目标的实现,中央还将乡村建设成果与地方官员的政绩、奖补、荣誉等挂钩。在经济和政治的双重激励下,地方政府的企业化行为逐渐从城市向乡村拓展,乡村的治理模式开始发生转变。各地乡村之间对于“乡村项目”的竞争愈发激烈,地方政府越来越普遍地采用营销、场所营造、品牌塑造等常用于城市的“企业化”手段来“经营”乡村,推动乡村空间的商品化和多功能化。中央政府的关注也带来社会资源流向的改变,市场资本大量进入乡村,地方政府的工作重心从直接拨款建设转向公私合作,由政府、企业、乡村精英等组成的“乡村增长联盟”开始出现,改变了乡村治理格局。因此,本文认为,来自乡村基层的治理方式的转变具有很大的研究空间,地方企业主义理论在乡村产业转型、乡村空间重塑以及乡村治理等领域的应用或将成为研究的新方向。