内外生增长作用下中国城市群的人口负增长风险及其异质性

王梅梅,王 寅,刘蔼明,董蕴萱,毛锦凰

(1.兰州大学 资源环境学院,兰州 730000;2.西安电子科技大学 马克思主义学院,西安 710000;3.兰州大学 经济学院,兰州 730000)

中国进入高质量发展阶段,城市发展与治理面临内外部条件的系统性重构,呈现明显的差异性和多阶段发展的复杂叠加性。城市群作为国家新型城镇化主体的战略引领地位被提升到前所未有的战略高度(方创琳,2021)。目前国内京津冀等城市群将继续扩张,成渝地区等城市群不断壮大,但以西部为代表的城市群以及广大三四线城市多是资源枯竭、产业结构单一、创新能力弱,甚至是被“高碳”锁定的城市,面临人口负增长与产业转型的双重困境。

第七次全国人口普查数据显示中国总和生育率仅1.3,逼近超低生育率水平的阈值(杨菊华 等,2008)。2021 年中国总人口接近零增长,甚至负增长(王桂新,2021)。当前中国人口正增长态势得益于人口惯性,随着少子化不断加深以及平均世代间隔的不断扩大,人口负增长惯性不断积累(王丰等,2008),预测中国将于2030 年左右进入人口负增长时代(Liu et al., 2018)。人口负增长指在一定时空范围内总人口规模呈现缩减趋势的人口现象,是后工业化社会中城市可持续发展的典型问题,也是新时期中国城镇化、国土空间规划与城市治理面临的全新命题。人口负增长被称为人口内爆(Leridon, 2020),陶涛等(2021)将其分为外生型负增长和内生型负增长。外生型人口负增长指迁移或者战争等外生性因素导致的人口变化,中国外生型人口负增长主要由迁移引起(Parnwell et al., 2002)。内生型人口负增长主要是由人口结构变化以及人口增长惯性引起的内源性负增长,表现为人口再生产类型的变化(宋健 等,2013)。

从内生型人口负增长看,生育率对人口负增长有直接影响(张现苓 等,2020),深层机制是育龄人群总量降低、现阶段生育率长期偏低、社会经济发展带动的生育观念的改变(陆杰华,2019)。人口负增长存在明显的年龄(组)传导过程,人口负增长与人口老龄化同时出现(Gu et al., 2021),人口负增长周期越长、人口数量减少越激烈,人口结构老龄化的速度与程度越强烈。此外,人口负增长特征还包括人口数量呈负增长趋势,但规模高峰与负增长的时间节点不同。随着人口负增长,人口结构发生重大转变(林宝,2020)。同时,少儿人口与劳动年龄人口数量先增后减,占总人口比重持续下降(Taketoshi et al., 2020),当前中国人口结构呈现“总量增多,两头上翘,中间塌陷”的状况(翟振武 等,2021)。已有研究认为中国青年占比低于全球和印度水平,甚至低于美国青年人口占比(周宇香,2022)。约6成县级单元人口减少,人口分布非均衡性加剧,中心城市和县域人口增减趋势加速分化(刘涛 等,2022),可以预见中国人口增长惯性即将消耗殆尽(王金营 等,2023),内生型人口负增长的风险增加。

从外生型人口负增长看,人口流动、人口迁移对人口规模以及增长的影响显著。中国人户分离人口(居住地与户籍所在地不一致)约占总人口的35%,流动人口在10 年间增长了近70%(王桂新,2006)。同时,中国人口流动趋势明显加快,人口聚集效应明显,加之受COVID-19 的影响,城市的人口规模也发生不同程度的变化(童昀 等,2020),人口、经济活动和资金正在“向西推进”(Qi et al.,2021)。人口迁移流动可以推迟甚至逆转人口负增长过程。但不能从根本上阻止人口负增长进程(Bettini et al., 2016)。此外,大量“乡-城”流动迁移人口,造成农村人口负增长区域继续扩散和城乡倒置的人口老龄化形势继续扩大(许昕 等,2020)。省会首府人口增长优势愈发突出,西北已出现与东南相似的人口集疏过程,人口集疏模式已突破了“胡焕庸线”(戚伟 等,2022)。人口流动形成以近距离流动、省内流动、“乡-城”流动(向),东部地区流动为主的相对稳定模式(林洁等,2022),流动人口成为城镇人口增长的主导因素(程梦瑶 等,2021)。同时,人口流动呈现省内流动增强,省际人口迁移逆向弱化的特征(王桂新,2021)。

人口变动与区域功能存在耦合作用,拉文斯坦的“经济律”和“距离律”可解释当前人口变动的原因(赵落涛 等,2018),迁出地与目的地之间的空间依赖性对省际人口迁移具有重要影响(赵心怡等,2018),人口变动的原因的主要体现在收入、产业和环境等因素(吴蕾,2001),东部地区人口迁移研究表明地区增长极化趋势促进人口要素集聚(王桂新 等,2022),产业生命周期演进及其空间布局变化是长三角人口扩散的根本机制(陈前虎 等,2009)。市场引力、生态系统压力是农村人口迁移的重要影响因素(谭文兵 等,2002);西部乡村移民研究显示,生态环境、社会组织是乡村居民迁移的影响因素(卓昱含,2017)。游牧地区的人口定居因素是生态补偿和生态产业(王娟娟,2010)。此外,与男性相比,女性人口迁移容易受宏观产业结构和个人婚姻的影响(张艳娥,2011)。通过土地制度改革、户籍制度改革、劳动就业制度改革(邬静琼,2002),完善教育、管理、保障的机制,可以促进农村劳动力转移(杨继,2021)。

已有研究对当前人口负增长的概念和特征进行详实的分析和探索,但对人口负增长在中国不同发展阶段的城市的风险还未进行明确测算和对比,对城市群尺度的人口负增长的影响因素还没有理清。因此,本文以中国19个城市群为例,分析外生增长和内生增长双重作用下中国城市群的人口负增长风险,并探讨其风险的空间格局和影响因素,以期为中国城市群的未来人口政策提供参考,对不同发展阶段城市群的经济规划和社会发展政策的制定提供依据。

1 研究区与研究方法

1.1 数据来源及研究区域

中国城市群“5+5+9”的空间组织新格局(方创琳,2021)将城市群分为3 类,分别为5 个提升型城市群(京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游城市群),5个壮大型城市群(山东半岛、海峡西岸、中原、关中平原、北部湾城市群)和9个培育型城市群(哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰西、宁夏沿黄、天山北坡城市群)。本文以这19个城市群为研究区,研究尺度为城市群的地级市,由于部分城市的数据缺失,最终的研究区为198个地级市(图1)。

数据来源于第七次人口普查资料、百度迁徙大数据(2020)及《中国城市统计年鉴(2021)》(国家统计局城市社会经济调查司,2021)。第七次人口普查资料来源于国家统计局、国务院第七次全国人口普查领导小组办公室,百度迁徙大数据来源于百度地图LBS(Location Based Service)开放平台①http://lbsyun.baidu.com/。由于百度迁徙大数据在2020年6—8月的数据缺失,本文收集了其他月份共270 d 的人口迁移数据。使用第七次人口普查资料中人口结构、年龄结构以及地方迁移流动的截面数据反映城市人口的基本流入流出情况,采用百度迁徙大数据反映城市间的人口迁移的详细情况,用于弥补人口普查资料缺乏人口迁移流向以及出行强度等数据的欠缺,为分析人口流动网络特征提供数据支撑。

1.2 研究方法

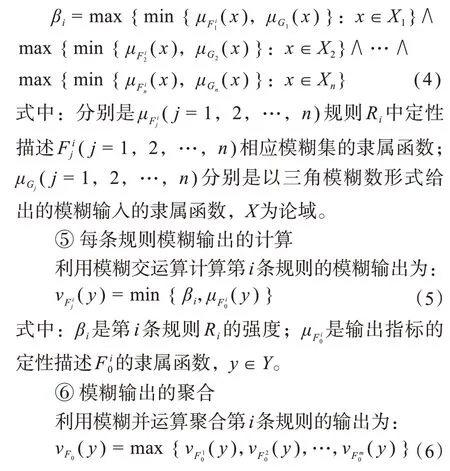

1)网络构建方法 城市间的人口流动可构成一个从起点到终点的复杂网络,该网络的节点代表每个城市,城市之间的每日人口流量由链接的权重表示。通过将每日的迁入流乘以迁移规模指数,获得城市间具体的人口流动数据,以纵坐标为流出城市,横坐标为流入城市,运用ArcGIS构建每日198个城市间人口流动网络的邻接关系矩阵表,最终进行平均计算,得到2020年两两城市间的人口流动网络的关系矩阵(蒋小荣 等,2017)。

2)人口流动网络特征测算 在人口流动有向加权网络中,入度为流向节点的流强度,出度为从该节点流出的流强度。本文定义Tij为人口从城市i流入到城市j的人口流动系数,即连接边权重(边权),Tji表示相反的向量数值,为计算某个节点总强度,进一步做如下定义(蒋小荣 等,2017):

式中:n为样本内节点的个数;Win和Wout分别表示为城市i在网络中的入度和出度。考虑到有向网络的方向性,Ti≠Tji,Win≠Wout。Win越大表示流入该节点的人口较多,该城市的吸引力越大,Wout越大表示从该节点流出的的人口较多,反映该节点人口流出较多,该城市人口辐射力越大。在定向加权网络中,节点的总强度是一个节点的入度和出度之和。节点的总强度越大,表示该节点在网络中处于中心位置的程度。

3)节点对称性测算 节点对称性用于描述每个节点的入度和出度所反映的差异,城市间人口迁移的数量关系并不能仅通过入度和出度反映。NSI指数是有向加权网络的人口流动强度来计算节点对称指数,可用于判断城市节点是流入型城市还是流出型城市。根据NSI的大小,运用ArcGIS显示中国城市群所含城市类型的空间分布。城市节点i的NSI的公式(蒋小荣 等,2017)为:

式中:Wini为i城市的入度;Wouti为i城市的出度。

4)模糊逻辑方法 本文将模糊逻辑的模糊推理方法(Fuzzy logic reasoning method)进行优化,用于测算城市的人口负增长风险。与经典逻辑系统相比,模糊逻辑可有效捕捉真实世界的近似的和不精确的性质(Ghosh and Biswas, 2021)。城市人口负增长风险是包含多指标的模糊概念,适合采用模糊推理方法测算。通过MATLAB 中的模糊推理系统工具箱,构建Mamdani FIS模型,使用线性三角函数计算每个指标的模糊评价分数,对数据进行预处理和归一化,以消除量纲影响。基于模糊逻辑的模糊推理方法,使用模糊的“if-then”规则建模,基于乘法原理确定人口负增长风险的综合得分(Tong et al., 2023)。

① 输入参数的模糊化

假设有n个输入参数分别为人口负增长的测算指标X1,X2,…,Xn,输出参数为人口负增长风险(Y)。为捕获与收集数据相关的不确定性,输入和输出参数的隶属函数都用三角模糊数表示。

② 确定指标的正负向

对所有指标对于人口负增长风险的正负向进行分析,这样每一个隶属函数表现为论域X的一个向量。

③ 构建fuzzy规则器

制定fuzzy规则(if-then规则),fuzzy规则根据指标的数量n会有n3条,借助MATLAB对相同规则进行合并,汇总剩余的推理关系,构建fuzzy 规则器。第i(i= 1,2,…,m)条if-then规则为:

式 中:xj∈Xj,y∈Y(j= 1,2,…,n),(j=1,2,…,n)都是三角模糊数且分别表示对应输入指标的定性描述;也是三角模糊数,表示对应输出指标的定性描述。

④ 计算每条规则的强度

利用模糊交运算计算第i条规则的强度βi,公式为:

式中:是第i条规则Ri导出模糊输出的隶属函数;m是总的规则数目;y∈Y。

⑦ 聚合所得输出的去模糊化

利用面积质心法将聚合所得的输出去模糊化,得到最终的人口负增长风险为:

式中:yl∈Y,是Y的k量子化。

3 人口外生增长和内生增长的空间格局

3.1 人口外生增长的空间格局

2020年中国中心城市的人口流动打破以往“钻石模型”的流动格局,形成城市群内部组团式的流动格局。中国人口流动集中分布在提升型城市群,其次是壮大型城市群,培育型城市群城市的人口流动强度较弱(图2)。整体上,沿着胡焕庸线以东,城市群分布较多,且由于城市化趋于饱和等原因,城市群的人口流动相对复杂,而胡焕庸线以西城市群流向单一,且流动强度(人口迁移频率)较低。

图2 中国城市群人口流动网络的空间分布Fig.2 Spatial distribution of population flow of urban agglomerations in China

培育型城市群、壮大型城市群、提升型城市群的人口外生强度呈逐级递增趋势,出度、入度和总强度存在明显趋同性。中国城市群中城市的平均入度值大于平均出度值。其中,提升型城市群流动强度相对较高,珠三角城市群、长三角洲城市群、京津冀城市群流动强度最高且流动方向更加多元化。壮大型城市群中山东半岛城市群的流动强度强于其他壮大型城市群。培育型城市群的人口流动强度较前2类城市群低,其中兰西城市群、天山北坡城市群流动强度最低、流动方向较单一。

(1)外生增长总强度

2020年城市群所包含的198个城市的外生增长总强度均值为544.06,最大为广州市(2 998.97),最小为博尔塔拉蒙古自治州(50.09)。具体地:1)提升型城市群的总度值均值为410.13~732.26,但珠三角城市群的总度值达到1 495.25,超过同类其他城市群的2倍以上。在城市群内部的极值均为省会城市或直辖市,另外,城市群内部的总度值差距较大。2)壮大型城市群的总度值均值总体处于500左右,但北部湾城市群总度值仅为379.4,与其他城市群相差较大。在城市群内部,大部分城市群城市总度值分布较为连续,关中城市群与中原城市群存在极值城市,即西安(1 827.3)和郑州(1 782.7)存在明显的首位度。3)培育型城市群的总度值均值总体为200~300,但滇中城市群总度值均值达到677.89。在培育型城市群中,省会城市存在明显的首位度。

(2)入度和出度

从入度看,城市群的入度值在141.01~404.03,珠三角城市群为极值(875.89)。城市群所含城市人口流动入度的均值为284.22,其中最大值为1 820.87(广州市),最小值为36.86(商洛市)。具体地:1)提升型城市群的入度值为195.40~875.89,大部分城市群的入度为195.40~397.59,珠三角城市群达到875.89。城市群内部存在极值(省会城市);2)壮大型城市群的入度值为168.96~257.49,大部分城市群入度值集中在255左右,在城市群内部出现最低值(商洛市的入度值为36.86);3)培育型城市群的入度值为141.01~373.95,大部分城市群的入度值集中在141.01~197.9,地域上呈明显的“俱乐部”效应,如滇中及黔中城市群的入度值与出度值数值相近,且与同类型其他城市差距较大,在出度最大的前10 个城市中,滇中、黔中城市群占半数以上。

中国城市群的出度值在129.47~334.67 波动,珠三角城市群出度均值达到619.36,远高于其他城市群,与总度值趋势一致。中心城市人口流动出度的均值为259.84,其中最大值是1 178.10(广州市),最小值为73.06(海口市)。具体地:1)提升型城市群的出度值在214.73~619.36,总体位于320左右,在城市群内部存在极值(省会城市);2)壮大型城市群的出度值在210.44~262.15,总体集中在210~240;3)培育型城市群的出度值在129.47~303.95,分布较为均衡。

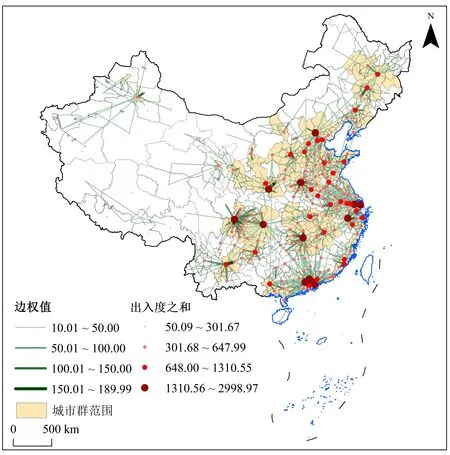

(3)流入型流出型城市的空间分布格局

单从外生增长入度或者出度并不能显示该城市人口流动的趋势,有必要对城市人口流动网络的节点对称性进行测算。本文对城市类型的界定标准为:若NSI<-0.01,则为流出型城市,若NSI>0.01,则为流入型城市,若NSI 为-0.01~0.01,则为平衡型城市。根据NSI测算结果,中国19个城市群198个城市中,平衡型城市有4 个(占比2%),为烟台市、济宁市、海口市和包头市,均位于壮大型城市群和培育型城市群。

中国城市群的NSI 值为-0.18~0.1,没有明显的极值现象。流出型城市有137个(70%),流入型城市有57个(28%)。NSI均值是-0.06,NSI最大值为0.37(西宁市)。NSI 最小值为-0.47(商洛市)。从空间分布上看,流入型城市在沿海城市群较多且集聚,在内地分布少且分散。东南沿海的三四线城市是人口流入较密集的区域,而西部的流入型城市则为省会城市(图3)。

图3 中国中心城市NSI的空间分布Fig.3 Spatial distribution of NSI of urban agglomerations in China

1)提升型城市群的NSI为-0.15~0.1,较多城市为流入型,表现为省会城市NSI>0.01,其他城市<0.01。京津冀城市群与长三角城市群均有半数以上城市NSI>0.01,为流入型城市。2)壮大型城市群的NSI 为-0.18~-0.01。壮大型城市群内部的山东半岛与海峡西岸城市群内部有近半数城市NSI值>0.01,而其他城市群均<0.01。3)培育型城市群的NSI为-0.07~0.07,省会城市人口流入型,其他城市人口流出。培育型城市群的三四线城市是人口流出较密集的区域。此外,在城市群内部存在明显的首位度,如兰西城市群中的兰州(0.27) 与西宁(0.37)。

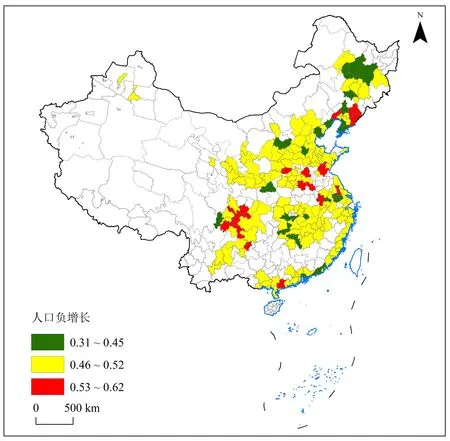

3.2 人口内生增长的空间格局

通过户籍人口自然增长率反映中国城市人口的内生增长状况。人口自然增长率较高的城市主要集聚在提升型城市群。自然增长率为负的城市有17个(12%),主要集聚在培育型城市群。同时,培育型城市群的自然增长率高于壮大型城市群和提升型城市群,提升型城市群自然增长率较低,成渝城市群出现明显的内生型人口负增长。培育型城市群的自然增长率较高,如宁夏沿黄、黔中的人口自然增长率普遍较高,但辽中南城市群的自然增长率总体<0(图4)。

图4 户籍人口自然增长率的空间分布Fig.4 Spatial distribution of household registrational population's natural growth rate in urban agglomerations in China

户籍人口自然增长率最高为0.19(深圳市),最低为-0.05(本溪市)。流出型城市的自然增长率普遍较低,均值为0.047。自然增长率最高为0.147(茂名市),最低为-0.052(本溪市)。同时,省会城市的自然增长率较低,其他城市的自然增长率较高。流入型城市的自然增长率普遍较高,均值为0.065。人口自然增长率超过0.1 的城市占总数的21%。自然增长率为负的城市有17个,占比5.2%。

(1)流出型城市群内生增长的空间格局

从城市群范围看:1)在提升型城市群流出型城市中,长江中游城市群的自然增长率大多在0.05~0.07 附近波动,而其他城市群则在0.02~0.03附近波动。成渝城市群较其他城市群的自然增长率明显低,且在城市群内部自然增长率<0 的城市也最多。2)壮大型城市群流出型城市的自然增长率大多在0.05以上。在自然增长率前10城市中,有4个属于壮大型城市且半数属于北部湾城市群。3)培育型城市群流出型城市中,黔中城市群和滇中城市群的流出型城市的自然增长率明显高于其他城市群,辽中南城市群的流出型城市的自然增长率明显低于其他城市群,且大多<0(图5)。

图5 不同类型城市群的户籍人口自然增长率Fig.5 The natural growth rate of household registrational population in urban agglomerations in China

(2)流入型城市群内生增长的空间格局

从城市群范围看:1)提升型城市群中流入型城市中,珠三角城市群中流入型城市的自然增长率较高,如深圳市达到0.19,远高于其他城市。2)壮大型城市群中流入型城市群的自然增长率为0.06~0.13,且多集中于沿海地区,如海峡西岸以及山东半岛。3)培育型城市群中流入型城市的自然增长率呈现2 个极端,兰西城市群、滇中城市群、晋中城市群中的流入型城市自然增长率较高,集中于0.07~0.1,东北地区如辽中南以及哈长城市群中流入型城市的自然增长率较低,存在自然增长率为负的城市(见图5)。

4 中国城市群的人口负增长风险评价

4.1 城市群人口负增长风险的空间分布

在外生与内生增长相互作用下,中国部分城市群存在一定的人口负增长风险。随着人口负增长,儿童比例、老龄化率、平均家庭规模、人口密度、性别比都会发生明显变化,儿童比例越高,平均家庭规模越大,人口密度越大的城市人口负增长风险越小,因此选用上述5个指标分析中国城市群的人口负增长风险。结果如下:

提升型城市群的人口负增长风险均值为0.48。除成渝城市群(0.52)外,各城市群的风险均小于全国平均值(0.48)。提升型城市群中,长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群所含城市风险均较低。而长江中游城市群和成渝城市群的风险表现为省会城市低,其余城市高。如成渝城市群内部大部分城市的风险高于全国平均值(0.48),其中最高风险值为广安市(0.62),其值是雅安市(0.39)的1.5 倍,这是因为成渝城市群内部人口向成渝两地集中的态势明显,广安市人口外流现象严重且城镇化水平不高,因而面临较高的人口负增长风险(图6)。

图6 城市群人口负增长风险的空间分布Fig.6 Spatial distribution of negative population growth risk in urban agglomerations in China

壮大型城市群的人口负增长风险均值为0.49。其中海峡西岸城市群(0.47)与关中城市群(0.47)的风险均小于全国平均值。海峡西岸城市群内城市的风险均较低。但山东半岛城市群、中原城市群、关中平原城市群和北部湾城市群的风险表现为省会城市人口负增长风险低,而其余城市风险高(见图6)。

培育型城市群的人口负增长风险均值为0.49,其中哈长城市群(0.45)与辽中南城市群(0.48)的风险均小于全国平均值。哈长城市群和辽中南城市群风险普遍较高。在城市群内部,哈长城市群各市的风险均低于全国平均值,但辽中南城市群存在两极现象,如沈阳市(0.42)与抚顺市(0.60)存在较大差距。而天山北坡城市群和呼包鄂榆城市群的各城市风险普遍较低。同时,兰西城市群和宁夏沿黄城市群、以晋中城市群、黔中城市群和滇中城市群的风险表现为省会城市低,其余城市高(见图6)。

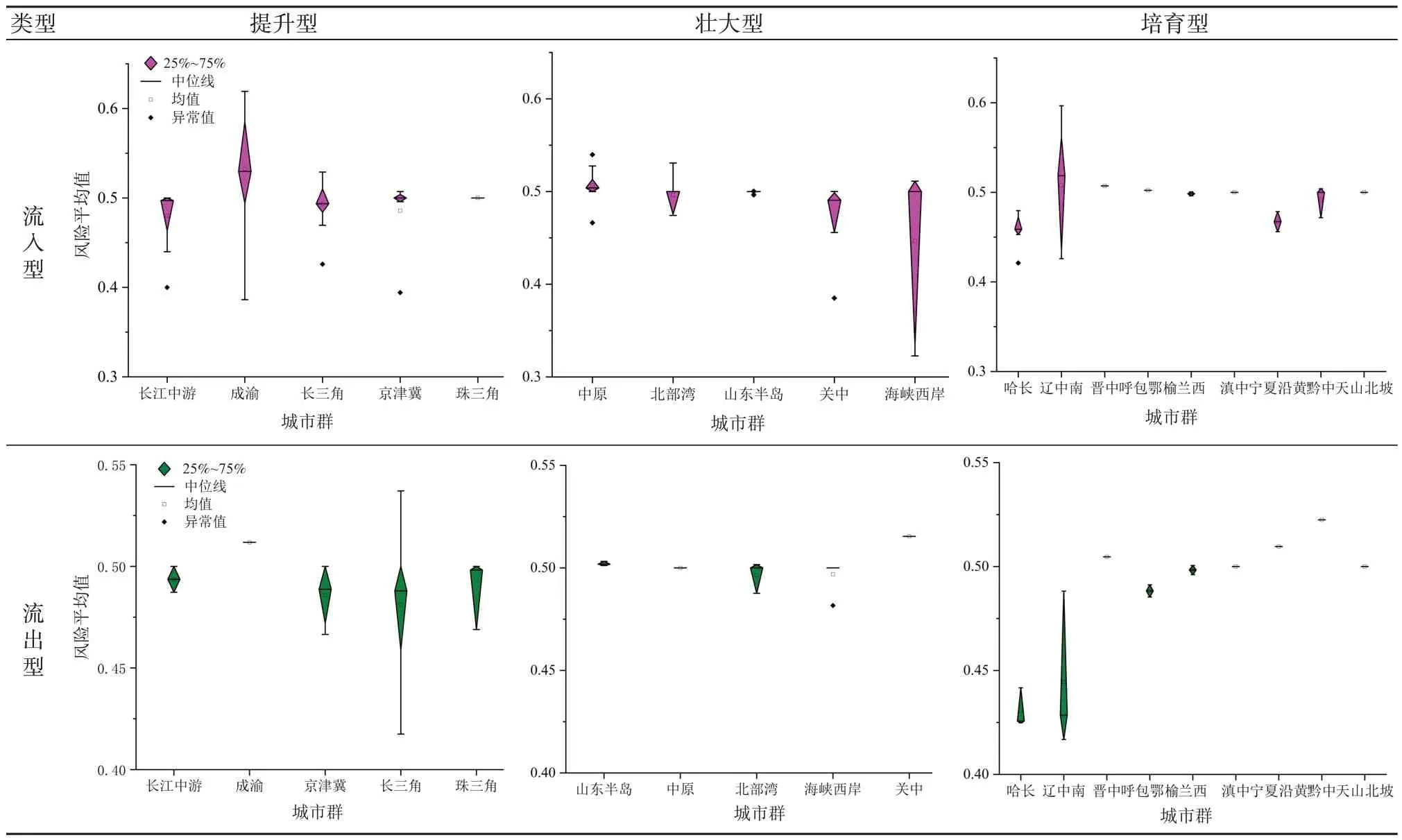

4.2 流出型流入型城市人口负增长风险对比分析

流出型城市的人口负增长风险在0.31~0.62,均值为0.49,较流入型城市高。培育型城市群中流出型城市的人口负增长风险较提升型城市群和壮大型城市群中流出型城市更高。具体地:1)提升型城市群中流出型城市的风险平均值为0.47,在成渝城市群内部城市的风险相差较大;2)壮大型城市群中流出型城市风险平均值为0.47,但海峡西岸城市群的风险平均值仅为0.43,较其他城市群明显偏低;3)培育型城市群中流出型城市风险平均值为0.50,如辽中南城市群达到0.52,远高于其他城市群(图7)。

流入型城市的人口负增长风险在0.39~0.54,均值为0.48。具体地:1)提升型城市群中流入型城市的风险平均值为0.47,在城市群内部,省会城市或直辖市的风险高于其他城市;2)壮大型城市群中流入型城市风险平均值为0.48;3)培育型城市群中流入型城市风险平均值为0.49(表1)。

表1 城市群不同类型城市的人口负增长风险Table 1 Risk of negative population growth in different types of urban agglomerations

4.3 城市群人口负增长的影响因素分析

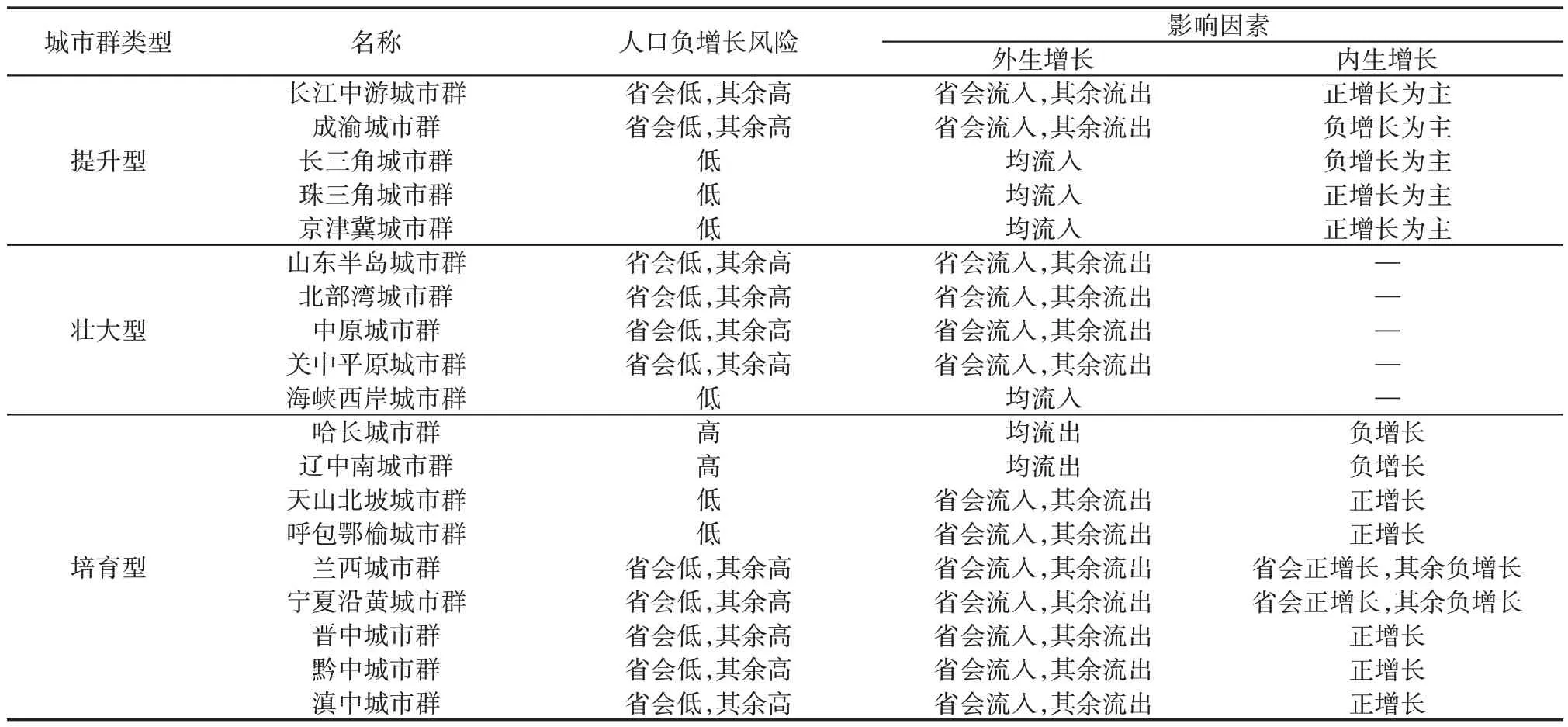

中国城市群的人口负增长风险是内生增长和外生增长双重作用的结果,但内生增长和外生增长对于不同城市群人口负增长的影响存在异质性(表2)。

表2 人口负增长风险的影响因素Table 2 Influencing factors of the negative population growth risk

1)提升型城市群中,入度的Sig.值为0.006,显示为在1%水平上具有统计学意义,入度每增加1个单位,则提升型城市群人口负增长风险降低3.283(见表2),即入度为提升型城市群人口负增长风险的影响因素。同时自然增长率的Sig.值为0.002,显示为在1%的水平上具有统计学意义,自然增长率每增加1个单位,则提升型城市群的人口负增长风险降低2.100,即自然增长率为提升型城市群人口负增长风险的影响因素。即,提升型城市群人口负增长风险受外生增长和内生增长作用的共同影响,相比而言,外生增长的影响更大。

2)壮大型城市群中,入度的Sig.值为0.000,显示为在0.1%的水平上具有统计学意义。入度每增加1个单位,则壮大型城市群的人口负增长风险降低21.211,即入度为壮大型城市群人口负增长风险的绝对影响因素。

3)培育型城市群中,自然增长率的Sig.值为0.000,显示为在0.1%的水平上具有统计学意义。自然增长率每增加1个单位,则培育型城市群的人口负增长风险降低3.166,即自然增长率为培育型城市群人口负增长风险的绝对影响因素。

4.4 不同城市群的人口负增长类型细分

根据中国城市群人口负增长风险及其影响机制,19 个城市群的人口负增长可划分为8 种类型(表3)。

表3 人口负增长风险类型划分Table 3 Classification of negative population growth risk in urban agglomerations in China

提升型城市群的人口增长状态可分为2种类型:1)以长江中游城市群和成渝城市群为一类,省会城市人口负增长风险低,其余城市人口负增长风险高,其动力机制主要是外生增长。2)以长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群为一类,省会城市和其余城市人口负增长风险均比较低,其动力机制主要是外生增长。

壮大型城市群城市人口增长状态可分为2种类型:1)以山东半岛城市群、中原城市群、关中平原城市群和北部湾城市群为一类,省会城市人口负增长风险低而其余城市人口负增长风险高,其动力机制是外生增长。2)以海峡西岸城市群为一类,省会城市和其余城市人口负增长风险均比较低,其动力机制是外生增长。

培育型城市群的人口增长状态可分为4种类型:1)以哈长城市群和辽中南城市群为一类,人口负增长风险高,其动力机制是内生增长。2)以天山北坡城市群和呼包鄂榆城市群为一类,人口负增长风险低,其动力机制是内生增长。3)以兰西城市群和宁夏沿黄城市群为一类,人口负增长风险表现为省会城市低,其余城市高,其动力机制是内生增长。4)以晋中城市群、黔中城市群和滇中城市群为一类,人口负增长风险表现为省会城市低,其余城市高,其动力机制是内生增长。

5 结论与启示

5.1 结论

本文首先在第七次人口普查数据的基础上,构建人口流动网络分析中国城市群人口变动的外生格局,并通过户籍人口生育率显示中国城市群人口变动的内生格局;其次,构建城市群尺度的人口负增长风险测算指标,进而测度城市群的人口负增长风险的空间分布及其异质性;最后,对中国城市群人口负增长风险内在影响因素进行探究。得出的主要结论有:

1)培育型城市群、壮大型城市群、提升型城市群的人口外生强度呈逐级递增趋势,出度、入度和总强度存在明显趋同性。中国城市群中城市的平均入度值大于平均出度值。培育型城市群的自然增长率高于壮大型城市和提升型城市群,同时,省会城市的自然增长率较低,其他城市的自然增长率较高。

2)中国城市群的人口负增长风险平均值为0.48,其中提升型城市群的人口负增长风险为0.48,壮大型城市群的人口负增长风险平均值为0.49,培育型城市群的人口负增长风险平均值为0.49。同时流出型城市的人口负增长风险较流入型城市高,这进一步验证戚伟等(2022)的结论。

3)提升型城市群人口负增长风险受外生增长和内生增长作用的共同影响,相比而言,外生增长的影响更大;外生增长为壮大型城市群人口负增长风险的绝对影响因素;内生增长为培育型城市群人口负增长风险的绝对影响因素。这与毛新雅和翟振武(2013)的研究一致。

4)根据中国城市群人口负增长风险及其影响机制,19个城市群的人口负增长可划分为8种类型。其中,提升型城市群和壮大型城市群的人口增长状态均可分为2种类型,培育型城市群的人口增长状态可分为4种类型。

5.2 政策启示

快速城市化导致不同地区城市化进程不同,致使不同城市群均面临人口负增长风险,因此不同城市群应采取差异化政策应对。

1)提升型城市群应以人口分布空间均衡为目标。目前提升型城市的人口政策聚焦于人才引进,如《天津海河英才计划人才引进政策》《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法》等。在吸引人才促进城市职能转变的同时,提升型城市群应借助区域三四线城市强大的人口吸引力,加强区域互联互通建设,完善社会保障体系,改善居民生活水平,保证社会可持续发展。此外,提升型城市群空间区位大都临江临海,在物流运输和信息接触上具有天然优势,应发挥其高质量发展的联动引领效应,促进资源空间重组与高效利用,避免高度人口集聚带来的负面效应。

2)壮大型城市群应充分发挥大城市对人口的“截流”作用。目前壮大型城市群的人口吸引政策一方面体现在引进和培养高层次创新创业人才,如《防城港市引进和培养高层次创新创业人才暂行办法》,另一方面放宽落户政策加快人口集聚,如《关于加快海门区人口集聚的实施意见》。在加快人口集聚的同时,壮大型城市群应利用其基础设施建设较好,吸引力较强的优势,注重创新环境,深化创新教育,吸引当地及欠发达地区流出的人才,提高人才聚集能力,以大城市人才聚集带动城市群建设。

3)培育型城市群应以“固本”为要。培育型城市群目前出台的人口吸引政策较少,吸引人口力度较弱。培育型城市群应通过优化省会城市人才服务政策,完善基础设施,调整产业结构,提高省会城市人口首位度,并与经济首位度相匹配,确保现有人才不流出,同时吸引周围县区的人口流入。在省会城市人口聚集和经济发展壮大的基础上,带动其余城市特色产业发展,以产业带动就业,确保当地劳动力就地就近就业,减少人口外流对经济发展的负面影响。同时,采取“精明收缩”政策,通过集约化发展,提高居民生活水平和人均收入,从而提升自身的人口吸引力。