建成环境影响公共健康的国内外比较研究及启示

李 珊,张 林,李建军,陈婷婷,陈锦棠

(1.广州大学 建筑与城市规划学院,广州 510006;2.中山大学 地理科学与规划学院//中国区域协调发展与乡村建设研究院,广州 510275)

公共健康(Public Health)常被译为“公共卫生”,最早起源于西方医疗卫生科学(王璐,2022),与民生福祉密切相关。健康早期狭义指无疾病、无衰弱的身体状况,逐渐演变为广义的在心理、生理和社会三大维度的完好状态(赵晓龙 等,2021)。建成环境(Built Environment)指通过人为规划、建设改造的实体空间(曹阳 等,2019),由土地利用、交通系统及绿色环境等要素组合而成,能促进居民行为与社会交往等生活方式,进而对公共健康产生直接或间接影响。2016年中国出台《健康中国2030规划纲要》,把健康融入城乡规划、建设与治理的全过程,倡导城市与居民健康协调发展(牟燕川 等,2022),引发重点关注。科学识别健康风险与合理规划建成环境成为新时代下规划与地理学者们的重要使命。

早期阶段城市规划主要从土地利用、道路交通维度对公共健康进行干预,近年绿色空间成为关注的重要要素。具体地,心理健康研究侧重于分析环境破坏(Beemer et al., 2021)、噪声污染(李春江等,2019)及生活压力对居民抑郁焦虑、负面情绪(陈筝,2018)等症状的影响;生理健康重点关注由环境变化引起的慢性疾病,包括呼吸疾病(王兰等,2021a)、肥胖(Papas et al., 2007)、失眠(佟欢 等,2022)、近视(Yang et al., 2022)等方面;此外,学界也关注多部门建构的社会健康价值观体系,从社会效益视角探索邻里效应(袁媛 等,2018)、人际交往、体育锻炼(鲁斐栋 等,2015)与建成环境之间相互作用,旨在营造良好的社会物质环境以提升居民幸福感。

国内研究相对西方学界还处于探索阶段,相关理论与实证研究亟待系统性梳理。因此,本文基于2000—2022年建成环境影响公共健康的国内外文献进行计量分析,比较两者在研究现状、研究群体、数据方法与研究内容等方面差异,总结建成环境对公共健康的影响机制与作用路径,期冀丰富中国健康地理研究,为管理部门制定针对性的规划战略提供学理参考。

1 国内外文献计量分析

文献数据来源于WOS、CNKI数据库,英文文献以“health”“built environment”以及“urban”和“community”等词进行组合检索,中文文献以“建成环境”“体力活动”“公共健康”“健康”等词为检索条件,最终筛选出2000—2022年以建成环境与公共健康为主题的英文文献420 篇,中文文献238篇①为便于比较,本文将CNKI中文文献归为国内研究,将WOS英文文献归为国际研究。,并利用Citespace进行计量分析。

国际图谱中高频关键词集中在“built environment (178 次) ”“physical activity (163 次) ”“public health(72次)”“obesity(71次)”“walking(59 次)”等;其中中心性最强的关键词是“body mass index(0.21)”和“land use(0.2)”(图1-a)。研究可划分为3 个演化阶段:1)2000—2010 年,研究议题联系紧密,关注环境影响因子、身心疾病和个体健康状态,以“land use”“community design”“urban sprawl”等为突现词②突现词,主要指某一时间段内首次出现的词语,代表研究的议题创新与前沿趋势。,从空间格局上解析环境与健康之间的关系;2)2011—2016 年,聚焦健康社区、饮食环境与贫困状态等,以“walking”“behavior”“obesity”为突现词,关注个体行为活动与肥胖的关系;3)2017—2022年,研究议题相对独立,“quality of life”“green space”“perception”“mental health”等突现词涌现,更关注建成环境对心理健康的影响机制,如居住环境选择与环境评价框架等。

图1 2000—2022年国际(a)及国内(b)文献的关键词共现图谱Fig.1 Co-occurrence mapping of international keywords(a) and domestic keywords(b) during 2000-2022

国内图谱中高频关键词主要集中在“建成环境(143 次)”“体力活动(82 次)”“公共健康(51次)”“老年人(32次)”“健康城市(24次)”等议题。其中,中心性最强的关键词是“健康城市(0.77) ”“心理健康(0.72) ”和“影响机制(0.59)”(图1-b)。研究进展大致可分为两大阶段:1)2006—2014 年,以引进国外相关理论为主,关注建成环境与公共健康之间的因果联系,以“交通”“购物行为”“休闲活动”“步行”“出行方式”等为突变词,关注人本视角下的行为活动研究;2)2015—2022 年,“城市社区”“上海”“广州”“南京”“健康社区”等突现词出现,研究从理论探讨转向实证检验,更关注对微观社区尺度如蓝绿空间、噪声、体力活动等要素对公共健康影响路径的量化评估。

2 国内外关于建成环境影响公共健康的研究框架

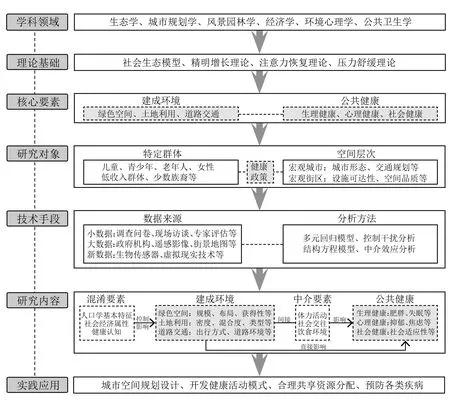

建成环境影响公共健康的理论基础主要来源于西方学界的社会生态模型理论、精明增长理论、注意力恢复与压力舒缓理论等。其中,社会生态模型理论由国外学者引入城市研究中(Bronfenbrenner,1977),强调外在环境对健康行为的促进作用,提出建成环境要素借由体力活动提高公共健康水平(Sallis et al., 1998)。精明增长理论是美国早期城市化发展的特定产物,倡导城市土地使用效率与自然文化资源保护的协同(Handy et al., 2005),后续从社区尺度出发关注影响居民健康的潜在因素(Jerrett et al., 2013)。注意力恢复与压力舒缓理论,将景观空间作为改善活动方式的健康资源,提出视觉上接触绿色景观能促进个体无意识释放情绪并缓解压力(Ulrich et al., 1991; Kaplan, 1995)。国内学者则多引入注意力恢复与压力舒缓理论,探讨绿色景观的健康促进效益(谭少华 等,2009)。本文基于学界理论基础、数据方法与研究内容总结出“建成环境要素—中介影响—公共健康”的分析框架(图2)。

图2 建成环境与公共健康研究框架Fig.2 A research framework of environment and public health

2.1 研究对象

2.1.1 群体差异 国际研究侧重关注儿童(Rahman et al., 2011)、青少年(Dzhambov et al., 2018)、老年人(Lee and Lee, 2019)、女性群体(Shaoming et al., 2023)以及特殊群体。就青少年而言,运动资源分配不公会提高肥胖概率(Gordon-Larsen et al., 2006)。对老年人而言,可活动范围与活动方式受限易导致慢行疾病,优化步行环境是改善其健康状态的重要手段(Kerr et al., 2012)。对低收入群体与少数族裔而言,绿色公共空间的可获得性影响不同阶层的健康状态(Wolch et al., 2014; James et al.,2017)。

国内研究以老年群体为主,女性群体近期也引发关注。对老年群体而言,充足的蓝绿空间(陈玉洁 等,2020)、良好的步行环境(姜玉培 等,2020)与可达的养老设施(王兰 等,2021b)有利于他们参与体育锻炼、社会交往与邻里步行等活动,进而促进身心健康。女性地理视角下,居所到活动场所的步行距离、高热量食物可获得性与购物频率等因素影响女性老年人身体质量指数(BMI)(陈春 等,2018)。

2.1.2 尺度差异 相关研究具有尺度性差异:在宏观层面包括城市形态(Frank et al., 2005)、交通规划(Nieuwenhuijsen et al., 2016)、绿地系统等;在微观层面则涵盖周围设施可达性、空间环境品质与居民体力活动等场所设计(李经纬 等,2020a)。

国际研究两方面均有涉及。1)宏观尺度:从城市用地形态与交通选择等视角看待公共健康(Giles-Corti et al., 2016)。城市蔓延是居民高死亡率的潜在原因之一(Hamidi et al., 2018),紧凑的城市形态有利于预防肥胖和慢性病;合理的交通规划能改变个体出行方式(Sallis et al., 2016),降低空气污染与环境噪音(Nieuwenhuijsen et al., 2016);绿地规模缩减易引发环境正义,“刚好够绿”策略能缩小绿地使用的阶层差异(Wolch et al., 2014),城市绿化程度越高,老年人压力与抑郁水平越低(Lee and Lee, 2019)。2)微观尺度:从社区层面挖掘影响公共健康的建成环境的评价框架与关键因素(Frumkin, 2003)。在社区内外改善空间环境品质(Villanueva et al., 2015)、设计紧凑贯通且步行与公交友好的街道网络,能提升居民健康状态(Marshall et al., 2014)。

国内研究逐渐从宏观转向微观尺度,重视借助城市规划手段来优化建成环境以促进公共健康(丁国胜 等,2017)。1)宏观尺度:城市绿地有利于改善公共健康(姚亚男 等,2018),可通过视觉接触、直接接触、主动参与等方式促进公众健康(马明等,2016);关于城市交通要素的研究相对缺乏,仅探讨交通政策、交通模式及交通污染的健康效益(黄婧 等,2015;张育,2016;杨文越 等,2023)。2)微观尺度:社区与街区层面的研究日益丰富,聚焦于社区空间步行性(张昊 等,2020)、社区恢复力(杨莹 等,2019)、居住区噪声(李春江 等,2019)等因素对公共健康的影响。

2.2 数据与方法

数据可分为3种形式:1)小数据:传统问卷调查与现场访可谈获取主观评价数据,涵盖建成环境感知(秦波 等,2018)、出行模式(Marshall et al.,2014)、活动类型(马明 等,2019)、健康自评量表(Guite et al., 2006;李春江 等,2019)等,可定量或定性评估建成环境、体力活动对个体身心健康的影响(James et al., 2017;陈玉洁 等,2020);2)大数据:多源多尺度大数据如政府公开数据、卫星遥感影像、街景等,用于提取土地利用、街道路网(Kerr et al., 2012)、绿地空间(Wang et al., 2021)等要素及其相互关系;3)新数据:新兴机器设备数据是客观测度健康状态的新出口,能弥补传统数据的主观局限性。辅助穿戴设备、生物传感器以及虚拟现实技术(陈筝 等,2018;Luo et al., 2022),可获取的个体脑电、心率、眼球活动等健康指标(Shaoming et al., 2023)。

学界侧重定量分析建成环境对公共健康的影响机制,如通过多元回归模型挖掘多维度指标对公共健康的影响程度,通过结构方程模型验证多个影响路径下潜变量与显变量的共变关系(彭慧蕴 等,2018),通过中介效应模型探索建成环境影响的间接路径,通过倾向值匹配法与最小二乘法,对个人属性、选择偏好等干扰要素进行控制(张延吉 等,2018;2019)。

3 国内外关于建成环境对公共健康的影响机制比较

3.1 绿色空间要素影响公共健康的研究比较

绿色空间作为自然疗愈的主要场所,是引导居民健康行为的空间载体(图3)。如何将公共绿色福祉均匀渗入城市规划是社会各界关注的重点议题。国际研究关注自然生态环境、日常活动场所下的绿色空间对公共健康的影响。在自然生态环境中,学者梳理了绿地要素作用于健康的路径机制,关注行道树减少道路污染暴露的屏障作用、植物蒸腾活动对城市热岛的缓解效应、自然声景及物理措施对噪音暴露的心理调节作用(Markevych et al., 2017)。在日常活动场所方面,学者们围绕社区环境与工作场所进行实证研究。在社区环境中,证实提升绿地可用性可削弱交通噪音(Gidlöf-Gunnarsson and Öhrström, 2007)、增加绿色屋顶数量能改善空气质量且缓解城市绿地紧缺(Yang et al., 2008),通过恢复性质量、体力活动和社会凝聚力等间接途径积极影响心理健康(Dzhambov et al., 2018);在工作场所中,发现加大绿色接触频率能减少工作压力并激发积极的工作态度(Lottrup et al., 2013)。

图3 绿色空间要素对公共健康的影响Fig.3 The impact of green space elements on public health

国内研究早期关注建成环境对公共健康的影响路径、要素指标与评估框架等理论分析。绿色空间的健康效益可从社会与生态2方面切入。不同社会经济水平的空间影响绿地使用机会(刘晔 等,2023);生态环境通过降温、降噪与净化等方式得以改善,借由绿色恢复、身体活动和植物保健提升生理健康,也可通过缓解情绪、加强人际交往、提升生活满意度等促进心理健康(应君,2007),这些研究为后续的评估指标与作用机制奠定基础(马明 等,2016;董玉萍 等,2020)。近年,通过实证探讨绿地影响公共健康的路径成为研究热点,尤其关注个体行为模式在其精神恢复过程的中介作用(彭慧蕴 等,2018),如体力活动与社会交往是提升老年人健康效应的间接途径(陈玉洁 等,2020),绿地访问能正向调节大学生情绪(刘畅 等,2018),增加校园绿色接触可获得更高的心理健康效益(应君 等,2023)。

3.2 土地利用要素影响公共健康的研究比较

学界关于土地利用影响公共健康的研究起步较晚,既有研究集中于西方发达国家,将土地利用视为约束土地开发强度与调整空间布局的公共政策(图4)。国际学者认为土地利用通过交通出行对公共健康产生影响。实证研究表明,早期以北美为代表的蔓延型土地开发模式,加剧了居民对私家车的依赖(Ewing et al., 2003),不仅直接增加了能源消耗、污染排放和交通事故等,也间接降低了个体参与体力活动机会。而高密度的紧凑开发模式通过完善公共交通体系,能缩短出行距离、改变出行模式与降低个体开车时间(Frank and Pivo, 1994),实现对慢性疾病如肥胖风险的有效控制(Frank et al.,2004; Stevenson et al., 2016)。但也有学者持相反观点,认为高密度城市的居住环境空气流通性差,会引起更严重的生态污染,对公共健康产生不利影响。近年学界开始关注土地覆盖变化及用地类型引发的健康问题,有研究发现热带地区中建设用地与农业用地的扩张导致森林面积萎缩并提升疟疾发生率(Sheela et al., 2017),商业与工业用地产生大量废气排放而导致消极健康感知,公共绿地与开放空间改善能带来积极健康感知(Vaz et al., 2015)。

图4 土地利用要素对公共健康的影响Fig.4 The impact of land use factors on public health

国内土地利用数据的完整度不足,相关研究以理论探讨为主。土地“用地类型”“开发强度”和“混合程度”等指标被纳入土地利用影响公共健康的研究框架,形成降污染、增锻炼、促交往的健康路径(王兰 等,2016;李经纬 等,2020b)。但关于何种土地利用模式更有利于公共健康未形成统一结论,蔓延式的土地扩张战略对公共健康的影响存在区域差异(鲁斐栋 等,2015)。有学者以北美为研究对象发现,低密度建成环境不利于非机动交通,引发的空气污染对个体产生负面的健康效应,提出紧凑型土地利用有利于完善慢行交通体系、促进个体健康生活方式(林雄斌 等,2015);而基于上海街道的实证研究却发现高人口密度、停车场密度与个体健康呈现负相关,通过提高地铁站与道路交叉口的密度能促进个体健康(孙斌栋 等,2018)。

3.3 道路交通要素影响公共健康的研究比较

道路交通是城市发展的核心骨架,通过交通出行方式与道路环境暴露等影响公共健康(图5)。国际较早对交通体系影响公共健康的理论进行探讨。出行模式由高耗能的私人机动驾驶转向低碳环保的公共交通可以减少空气污染(Sallis et al., 2016),目的地的邻近性与连通性影响居民出行选择的重要因素。良好的社区环境与交通设施会促进个体的积极交通选择(Sallis et al., 2004),由交通引发的空气污染、交通伤害和噪音问题会导致慢性疾病风险和医疗成本的增加(Frank et al., 2019)。构建紧凑居住环境、减少机动出行、促进积极交通、发展绿色空间等是未来城市设计的有效方案(Mueller et al., 2021)。基于上述理论,学者们进行了丰富的实证研究,在交通出行方面,发现紧凑、高混合度以及行人友好的设计可降低居民的机动出行选择(Cer-vero and Kockelman, 1997),如人行道覆盖率高的学校会缓解人车冲突并降低事故发生率,而邻近高速路、交通用地与公交站点则会增加学校交通事故风险(Yu, 2015)。在道路环境暴露方面,证实了交通污染暴露高会影响儿童认知发育速度(Sunyer et al., 2015),高密度城市的交通噪音易导致高度烦恼和睡眠障碍(Guo et al., 2023)。

图5 道路交通要素对公共健康的影响Fig.5 The impact of road traffic elements on public health

国内研究从慢行网络、交通事故和交通污染等方面进行探讨。慢行网络方面,小尺度的街道网络可通过增加道路连通性以分解交通压力和保障行人安全,提高土地使用效率创造多类型慢行活动,促进个体加入“慢行+公共交通”低碳活动(张育,2016)。交通事故方面,紧凑通达的街道布局、高密度的低等级道路有利于降低交通事故发生率,出入口数与机动车道数的作用则相反(谢波 等,2022)。交通污染方面,交通噪音对心血管、神经和内分泌等均产生影响(黄婧 等,2015)。此外,交通管制措施如机动车限行、鼓励共享交通、推行新能源汽车等能改善空气质量,并且空气污染与交通性体力活动存在交互作用,在功能聚集、交通便利、蓝绿空间充足的区域内体力活动健康“净”效应更高(许燕婷 等,2021)。

3.4 其他要素影响公共健康的研究比较

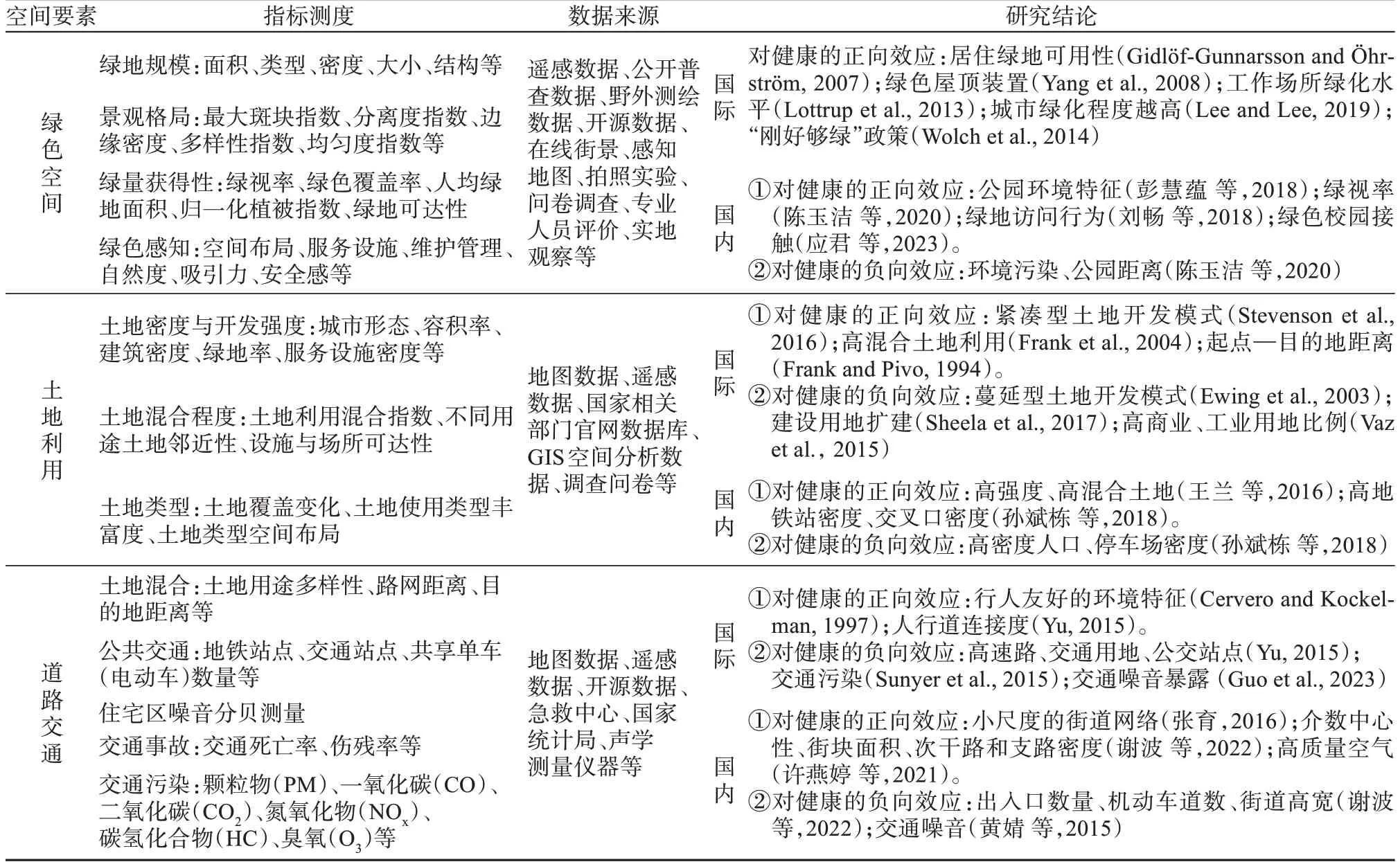

3.4.1 中介要素对公共健康的影响 仅从建成环境的视角关注公共健康,解释性尚不足,需将其他变量纳入考量框架(图6)。国际率先探讨建成环境影响公共健康的多种中介途径:1)体力活动是讨论度最高的中介变量。优化绿色环境质量可促进个体体力活动(Markevych et al., 2017),提高土地利用混合度、交通便利性有利于选择慢行交通,加大交通性体力活动(Sallis et al., 2004; Handy et al.,2005)。2)紧凑居住形态下邻里交往更为频繁。研究表明,紧凑的城市形态有利于个体保持稳定的关系网络,获得更强的社会支持与社会适应性,高聚集度社区的居民对人际关系的满意度会更高(Mouratidis, 2018)。3)社会经济与种族地位影响饮食差异。中低收入群体和少数族裔更难获取健康的饮食环境(Black et al., 2014),有研究发现非裔美国人的肥胖风险与不健康的快餐饮食相关(Kwate et al.,2009)。

图6 中介要素对公共健康的影响Fig.6 The impact of mediating factors on public health

国内研究关注体力活动、社会交往这两大中介变量的影响。实证研究发现城市绿色空间、蓝绿程度及其可达性能通过个体的体力活动、社会交往等途径,改善个体健康水平(董玉萍 等,2020;陈玉洁 等,2020)。在土地利用和城市设计中,缩短目的地邻近性、加强路径连通性、优化空间品质、改善细节设计等方式可增加居民出行意愿,进而增加体力活动频率(王兰 等,2020)。交通性体力活动还与空气污染存在交互作用,就业岗位多、功能设施足、通勤距离短的老城区内居民交通性体力活动更多,健康效益越大(许燕婷 等,2021)。

3.4.2 混淆要素对公共健康的影响 国内外研究认为个体的人口学基本特征、社会经济属性以及健康认知等混淆因子需予以考虑(图7)。人口学基本特征主要包括年龄、性别、教育水平、婚姻状况等。已有研究发现女性老年人的心理压力比男性大(Lee and Lee, 2019)、蓝绿空间暴露对老年人的健康效益在不同阶层间(年龄、性别、月收入)存在差异(陈玉洁 等,2020)。由社会经济造成的居住自选择问题也引起了关注,在西方租付能力弱的人群居住环境往往缺乏绿色空间,严重影响居民的生活水平与身心健康(刘晔 等,2023),因此有学者提出以“刚好够绿”城市设计策略来均衡各阶级的绿地使用差异(Wolch et al., 2014)。另外,健康认知即对健康的重视程度、态度与意识可能会改变个体的居住选择和活动行为(尹春,2020)。

图7 混淆要素对公共健康的影响Fig.7 The impact of confounding factors on public health

4 结论与讨论

4.1 结论

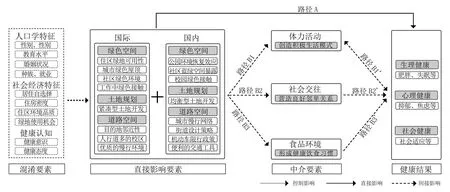

本研究通过构建“建成环境要素—中介影响—公共健康”分析框架,对国内外相关研究的理论基础、议题内容及数据方法进行细致比较,重点探讨绿色空间、土地利用、道路交通三大空间要素对公共健康产生的影响及其差异(表1)。总体上,该领域研究发轫于西方,西方更关注社会福利、环境公正等视角下建成环境对多元群体公共健康的影响,国内相关研究起步较晚,主要将西方理论应用于中国语境展开大量实证研究,在理论创新方面的贡献略显不足。

表1 建成环境核心要素对公共健康的影响Table 1 The impact of core elements of the built environment on public health

4.2 讨论

关于建成环境要素对公共健康的影响方面已取得丰硕成果,极大地推动了健康地理学的发展,但在指标测度、方法视角、研究对象与空间尺度上仍存在提升空间。

1)指标测度。首先,绿地指标评估更多关注“量”如绿地规模面积等,较少关注“质”如内部微观环境品质(辛昱铮 等,2022),但绿地空间品质直接影响个体进行体力活力的动机,需被纳入公共健康评估体系。其次,在指标选取时需考虑空间要素的具体类型,可结合绿地形态、城市绿地分类标准等考量绿色空间健康效益的异质性。另外,需融合俯瞰视角与人本视角构建综合指标,避免单一维度导致的结论偏误。

2)方法视角。现有实证文献是基于队列研究、抽样问卷调查的横断面静态分析,更多是探索建成环境的单一或多个要素独立对公共健康的影响,忽略要素间的交互关系,也无法识别各要素与公共健康影响的因果关系(鲁斐栋 等,2015)。如建成环境通过体力活动路径影响公共健康,但现实可能是个体对体力活动存在需求,才选择适宜活动的环境,导致“自我选择”效应。未来可采取相同研究群体、不同时间断面、建成环境发生改变的纵向对比法,开展长时间追踪调查,选用双重差分模型与控制实验法等解决两者的因果关系。

3)研究对象。国内对青少年群体尤其大学生群体的关注较少。近年来国内青少年健康问题凸显,2020年中国大学生健康调查报告显示,近90%大学生在近一年曾经历心理困扰(应君 等,2023),且焦虑症与抑郁症等比例正快速升高(Ramón-Arbués et al., 2020)。关注青少年学习生活的校园建成环境,是研究青少年身心健康的重要途径。

4)空间尺度。建成环境要素对公共健康的影响存在边界效应,如归一化植被指数与抑郁症的关联影响范围在400~800 m、可用绿地与精神疾病的关联影响范围在3 000 m(Nutsford et al., 2013; Mavoa et al., 2019)。但现有研究对健康效益影响范围的空间阈值考虑不足,多以生活圈活动范围作为划定边界。未来需量化不同建成环境空间要素的健康效益阈值,为管理部门制定精细化干预措施提供参考。

处于社会主义市场经济转型期的中国,制度政策、城市建设特征及社会文化环境等与西方国家迥异,在中国语境下需对西方理论与研究结论的适用性进行验证。未来在理论上需注重在“全球化”框架下融入地方特点并转向“本地化”;在实证上应构建跨学科融合、高精度、多尺度的建成环境与公共健康动态大数据库,实现空间建成环境要素与个体健康状态的交互耦合,拓展新时代背景下健康地理研究的新范式。