网络健康谣言多中心协同治理主体、结构及机制研究

陈燕方 裴俊良 储继华

摘要:[目的/意义]面对当前网络健康谣言治理分散冗余的困境,多元协同被视为能够提升治理效率和治理能力的重要途径。[方法/过程]基于谣言传播生命周期、多中心协同治理、协同运动中的“序参量”等理论,按照主体构成、主体关系、协同机制的递进分析逻辑,厘清网络健康谣言各个传播阶段的治理主体和治理目标。[结果/结论]提出基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理网络结构,深入剖析基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理机制,具体包括信任机制、利益协调机制、信息共享机制、保障机制4个方面,以期进一步丰富网络健康谣言治理理论,为网络健康谣言治理实践提供参考。

关键词:网络健康谣言;多中心协同治理;元治理;公民自治

分类号:R-05; G206

引用格式:陈燕方, 裴俊良, 储继华. 网络健康谣言多中心协同治理主体、结构及机制研究[J/OL]. 知识管理论坛, 2024, 9(1): 43-56 [引用日期]. http://www.kmf.ac.cn/p/376/. (Citation: Chen Yanfang, Pei Junliang, Chu Jihua. Research on the Subjects, Structures and Mechanism of Online Health Rumors Multi-center Collaborative Governance[J/OL]. Knowledge Management Forum, 2024, 9(1): 43-56 [cite date]. http://www.kmf.ac.cn/p/376/.)

2016年10月,中共中央国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》[1],明确指出要从生态和社会两个层面控制影响健康的危险因素,形成多层次、多元化的社会共治格局。当前在网络上泛滥的健康谣言不仅不利于大众的身心健康发展,还破坏市场经济,扰乱社会秩序,降低政府、媒体和专家公信力,是影响健康信息生态和社会环境的典型危险因素。因此,对网络健康谣言的治理既是构建稳定、平衡、优质的健康信息生态环境的迫切需求,也是健康中国战略目标的重要内容。

本文治理视角下的健康谣言是指与健康主题相关,未经官方或当下健康领域专业共同体证实,且在社会上产生一定影响的信息。需要说明的是,本研究默认官方及健康领域专业共同体在法律和道义上对健康信息掌握有绝对话语权。对于那些极端情况下官方发布的不实信息,或随着科技技术的发展、人类知识的不断拓展,健康谣言内容的证实结果被推翻的情况,不属于本文健康谣言治理范畴,或者说并不属于当前时空的治理范畴。

从已有研究来看,健康谣言治理研究主要分为基于健康信息质量评价的治理(面向内容)和基于多元主体共治的治理(面向主体)。基于健康信息质量评价的治理研究,以健康信息质量本身为出发点,力图寻求相关的评价标准、工具、模型来过滤当前健康信息中失真、不可靠的部分内容。具体而言,在评价标准和工具方面,邓胜利等[2]研究指出DISCERN和HONCode是常见的医疗健康信息可信度评价工具,但Y. Zhang等[3]研究指出该评价工具与信息用户需求不完全匹配,在实际应用中的有效性值得商榷;在评价模型方面,目前主要包括对传统模型的移植、改良或拓展以及基于技术和方法创新的模型构建[4]。基于多元主体共治的治理研究,采用治理视角,力图从政府、平台、公众等多方主体的责任与优势出发,寻求控制健康谣言生产与传播的方法与策略。例如,开放医疗与健康联盟(Open Medical and Healthcare Alliance, OMAHA)白皮书[5]结合我国国情指出可信互联网健康医疗信息生态的构建需要四大支撑:信息发布平台、政府、第三方认证平台以及受众。此外,围绕政府[6]、医疗行业[7-8]、新闻行业[9]、平台[10-11]、公众[12]、公共图书馆[13]以及多元主体协同治理[14]的健康谣言治理方法研究也是目前国内学者主要探索的方向。

整體来看,现有研究存在以下不足:在治理对象上,聚焦健康谣言内容,忽视用户节点;在治理主体上,关注单一主体,忽视多元协同。一方面,健康谣言内容和用户节点同样重要,因此,整合不同对象(内容和节点)的多维度、多层次、多场景的立体化治理方法体系研究亟需完善。另一方面,治理主体的责任边界、参与意愿与参与力度都直接影响着治理效果,因此,多元主体之间的协同问题研究值得关注。对此,笔者从多元主体视角出发,按照主体构成、主体关系、协同机制的递进分析逻辑,厘清网络健康谣言治理的内核,回答网络健康谣言治理主体间如何实现协同这一问题。

1 相关理论基础/Relevant theoretical basis

1.1 谣言传播生命周期理论

谣言传播生命周期是谣言研究者关注的重点之一。当代谣言研究学者N. Di Fonzo等认为,谣言的扩散经历了生成(generation)、评估(evaluation)和发散(dissemination)3个阶段[15]。谣言生成期往往伴随着大量的焦虑和不确定,进入到谣言评估期,人们会对信息进行甄别,其中接受信息的人群会进入下一阶段,即继续传播(发散)谣言。在不同的阶段,谣言传播有不同的形式和特征。类似地,任一奇将谣言的传播过程划分为孕育、扩散、消解3个阶段[16];兰月新等则从受众的角度出发将谣言传播分为潜伏期、扩散期和消退期3个阶段[17]。

综合多位学者的观点,笔者认为谣言传播生命周期可分为潜伏期、扩散期和消退期3个阶段。谣言的潜伏期通常较长,包括谣言生成前以及生成后在极小范围内传播的时间段,往往是在一定的社会问题或社会背景作用下,人们的现实诉求催生出了谣言。谣言扩散期包括谣言的增长期以及随后的爆发期:在谣言增长期,伴随着焦虑、不安等情绪的激化,谣言开始逐渐扩散开来,并渐进规模;在谣言爆发期,谣言传播速度极快,传播面极广,迎来谣言传播的峰值,极可能带来非常恶劣的影响。在谣言消退期,由于辟谣信息不断公开,或相关力量对谣言加以控制,谣言的传播速度不断降低,传播面不断减小,最后直至消失。但谣言本身并不可能一定消失,很可能未来在某个点的触发下再次进入新的传播周期。

1.2 多中心协同治理理论

多中心治理类似于早期的网络治理,强调打破政府一元治理局面,提出采用多中心秩序替代自上而下的指挥秩序(又名一元化的单中心秩序[18])。而协同治理理论的精要则是协同和协同学理论,即任何开放系统能从无序走向有序,是各个子系统间的相互协同的结果。多中心协同治理理论则是对多中心治理理论与协同治理理论的有机结合,是在面对公共问题或公共事务的过程中,多元参与主体借助协商、谈判等集体选择和集体行动,以建立一种共享的、彼此依赖的、高度弹性化的协作性治理网络[19]。多中心协同治理理论并非多中心治理与协同治理的简单结合,而是以多中心主体力量为治理的基础,以主体间的协同关系为治理的驱动力,成功与否的关键在于多中心治理主体间能否达成有效协同,直接目的是公共事务或公共问题治理效能的提升,终极目的则是公共利益的最大化。

网络健康谣言治理是一个复杂的工程,需要多元治理主体所在子系统的耦合作用,围绕统一的目标形成一致的运行准则,以保证公共利益的最大化。在当前信息泛滥环境下,以微信、微博、网信办等各类角色为代表的主体参与到网络健康信息治理中,我国网络健康谣言治理已然走进由多元主体参与的多中心治理时代。但从现有的实践现状来看,各主体间治理意愿、治理力度、协作程度的不充分是治理始终无法突破现有瓶颈的关键原因。因此,多中心协同治理理论可以在面向全生命周期的网络健康谣言治理过程中,对多元治理主体之间的协同方式提供理论指导。

1.3 协同运动中的“序参量”理论

协同学指出各子系统在关联作用形成的“协同运动”中,存在着若干快变量和慢变量,快变量使系统稳定在旧秩序中,而慢变量则使系统走向新秩序。其中,在整个协同运动中发挥主导作用的“慢变量”又被称之为“序参量”,序参量一旦占据支配地位,系统将进入协同运动。

以协同学的视角来看,当前网络健康谣言治理现状中“治理合力尚未形成”的困境,正是由于多元治理主体系统之间的独立运动强度高于各系统间的关联运动强度而导致的。这一状态使得整体治理系统难以实现协同,无法从无序走向有序。因此,序参量是决定子系统能否进入“协同运动”的关键因素,对序参量的分析,也是对多中心协同治理系统中影响协同运动的因素分析。网络健康谣言多中心协同治理机制,应聚焦于治理协同运动中的序参量来设计。

2 网络健康谣言传播阶段及其治理主体分析/Analysis of the communication stages of online health rumors and their governance subjects

结合谣言的传播周期来看,网络健康谣言在不同生命周期阶段有不同的治理重点,主要包括面向潜伏期的预警、面向扩散期的辟谣以及面向消退期的数据归档与共享。下面将重点分析不同治理阶段的治理主体构成。

2.1 潜伏期治理主体构成

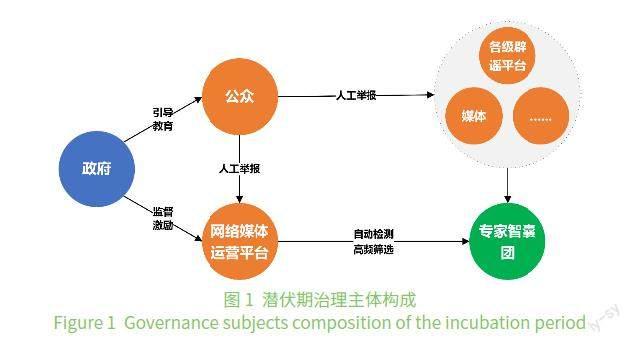

在潜伏期,拥有绝对的用户资源、信息资源和技术资源的网络媒体运营平台是网络健康谣言治理的关键主体,其关键任务是对历史性与周期性健康谣言进行实时判别并处置,同时对产生不久的新型健康谣言进行预警。同时,需要注意的是,所谓道高一尺,魔高一丈,总有部分能逃过现有自动识别模型的漏网之鱼,即新型的网络健康谣言。这部分健康谣言只能依靠优质用户的举报进行判别预警。在本阶段,无论是自动检测出的高危疑似健康谣言,还是用户举报的健康谣言,都有待下一阶段的辟谣专家进行进一步的判别与鉴定。

当前,微信、微博、抖音、快手、小红书、头条以及相关健康新闻网站已成为网络健康谣言传播的集散地,也是网络健康谣言治理主力。例如,腾讯微信平台推出“谣言过滤器”,通过与人民网、果壳网、丁香园等组织机构进行长期深入合作,保证辟谣内容的权威性。小红书于2023年初开展大规模医疗健康内容专项治理活动,对医疗领域涉中高风险的内容进行全面回查处理,对平台认证的医疗专业账号进行全面资质复核、清退、处置,对医生导流站外的行为进行严格限制,严格打击批量做号的“假医生”[20]。

综上,潜伏期治理主体构成见图 1,在政府监督、激励与指导下的网络媒体运营平台和公众是网络健康谣言潜伏期的核心治理主体,主要在健康谣言潜伏期发挥把关作用。

2.2 扩散期治理主体构成

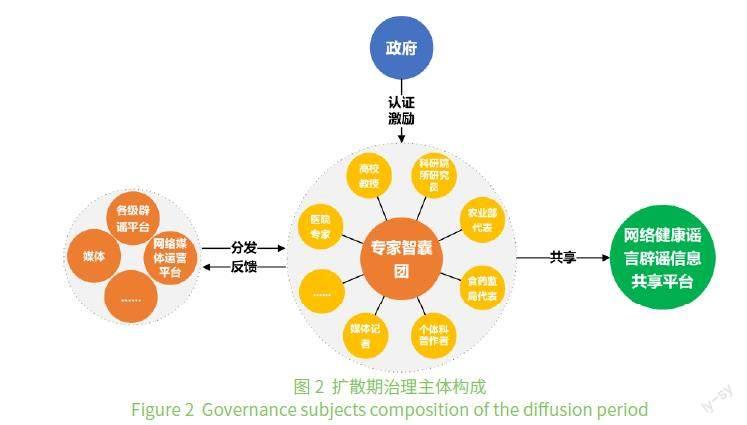

在扩散期,网络健康谣言已经触达不少用户,治理目标也由潜伏期的“防堵”转向“纠正”,而“纠正”的关键在于对健康谣言进行快速核实,并将辟谣信息及时传递给用户。相应的,网络健康谣言扩散期的主要治理主体是由政府认证的辟谣专家智囊团。如图 2所示,辟谣专家智囊团的主要工作是对网络媒体运营平台、各级辟谣平台、媒体等分发的网络健康谣言进行核实、解读,并及时反馈辟谣信息以便更早触达用户。

现有的专家类型主要包括以下3种:①政府部门专家代表,具体包括与健康信息、健康傳播、健康促进、健康教育等工作相关的国家级及地方政府部门的专家代表及发言人;②科研院校/医院系统专家代表,他们拥有丰富的理论知识与临床经验,专业性强,是健康谣言鉴定的主力军;③媒体记者、个体科普作者、医务工作者等致力于健康传播的非官方组织或个体代表。通常而言,媒体会联系以上各类专家对当下的健康谣言进行解读并报道,进而形成由媒体与各类代表共建的辟谣平台,例如:中国食品辟谣联盟,由国家网信办、食药监局、农业部和质检总局指导;“华西辟谣小分队”专栏,由四川大学华西医院在微信和微博中开设;活跃于新浪微博的公益性辟谣民间组织@辟谣联盟,由高校教授、媒体记者、律师等各种群体组成。

综上,以上各类专家已然成为当前健康谣言辟谣过程中的主力军,但不足之处在于他们在内部缺乏有效的合作,在外部缺乏与上游事前治理和下游事后治理的有效衔接。因此,如何实现各类型专家智囊团的有效协作是网络健康谣言全局治理活动的重点优化内容之一。

2.3 消退期治理主体构成

在谣言消退期,由于信息的不断公开和聚集或相关力量对谣言的控制,谣言的传播速度和传播面不断减小;但谣言本身并不可能彻底消失,很可能在未来由于某个点的触发,再次进入新的传播周期,即反复期。因此,在网络健康谣言消退期,对网络健康谣言的复盘工作极为重要,其中网络健康谣言辟谣信息的共享共建是实现消退期止谣目标的关键。

在这一阶段,治理主体为政府指导下的辟谣信息共享平台(见图3),其核心功能是协调不同平台之间的数据传输与共享,对治理过程中产生的数据进行统一规划、调配,降低数据共享成本并提升共享效率,以实现“止谣”效果。当前,各个网络媒体运营平台内部的辟谣信息已实现了共享复用,如微信的“谣言过滤器”定期公布热门辟谣,还提供谣言查询;但是平台之间的信息壁垒还有待进一步打通。因此,作为网络健康谣言治理主体间的数据流转枢纽,辟谣信息共享平台还有待政府的进一步指导与筹建。

3 基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理网络结构/The multi-center collaborative governance network structure based on government- platform-netizen linkage

第2节对网络健康谣言传播各阶段的治理主体进行了一一剖析,接下来本节将重点对各治理主体进一步抽象,分析网络健康谣言治理主体间的关系结构。

3.1 基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理网络结构的提出

从前文对各阶段网络健康谣言治理主体的分析结果可以看到,网络健康谣言治理活动的几大特点:

(1)治理活动具有明显的阶段性。网络健康谣言在不同生命周期阶段,其传播特征与传播影响不尽相同,相应的治理目标和治理策略也在适时调整。在各阶段,网络健康谣言治理活动都有明确的核心治理主体及其关联主体,以核心治理主体为中心的治理主体网络承担着明确的治理目标,如潜伏期的“防谣”、传播期的“辟谣”以及消退期的“止谣”。

(2)治理主体间有较强的联动性。围绕多阶段治理目标和治理主体展开的网络健康谣言治理活动,有着多阶段的决策中心,虽然他们在治理形式和治理策略上是独立运作的,但从治理全局来看,是相互依赖、相互联动的关系体系,如潜伏期识别的高危疑似健康谣言有待专家智囊团的进一步判别与鉴定,扩散期的辟谣信息则流向辟谣信息共享平台,消退期沉淀的數据又反哺于潜伏期的识别预警模型。

(3)政府是整个治理全局的掌陀者。多阶段形成的多中心治理活动除了治理流程上的联动性,还有一个无形的掌舵者在不断调节与干预,即政府。从前文的主体分析可以看到,每一阶段的治理活动都离不开政府的监督、激励和指导,如网络运营平台对健康信息的规范发布、对健康谣言的识别与处置,辟谣专家的权威性和积极性也离不开政府的认证与激励,辟谣信息共享平台更是依赖于政府的筹建与指导。

(4)网民是治理活动的基础力量。网民在整个网络健康谣言治理过程中占据重要地位,其可能是恶意的造谣者、自私的翻谣者、无知的传谣者,也可能是正义的治谣者,更多的则是处于弱势地位的普通受众。具体的,就治谣活动而言,网民可能是防谣阶段的举报者、求证者,可能是辟谣阶段的个体科普工作者或医务工作者,还可能是止谣阶段辟谣信息共享平台中的一个个用户标签。可见,网民是整个多中心协同治理网络中庞大的基础中心。

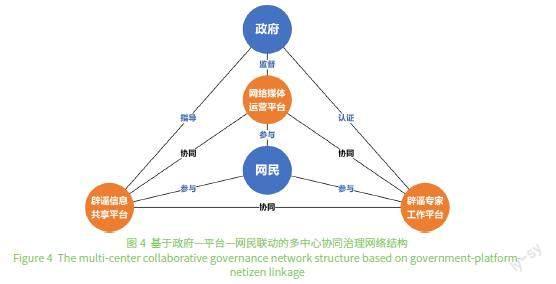

综上,笔者根据网络健康谣言治理活动的阶段性、联动性、干预性、基础性特点,以1.2节指出的多中心协同治理为基础理论,设计了基于政府—平台—网民联动的网络健康谣言多中心协同治理网络结构(见图4)。面向网络健康谣言传播信息流的多阶段治理活动被统一抽象为以平台为代表的多个决策中心,具体包括防谣阶段的核心治理主体网络媒体运营平台、辟谣阶段的核心治理主体专家工作平台以及止谣阶段的核心治理主体辟谣信息共享平台。多平台之间的连线象征着多中心的协同与联动。政府作为“掌舵者”位于网络的最顶层,指导并监督各中心的治理活动,是整个多中心协同治理网络的元治理中心。网民作为治理活动的基础力量,广泛参与各个治理中心的治理活动,因此是连接多个治理中心的共同参与者。

基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理网络结构充分厘清了网络健康谣言治理过程中各方治理主体间的抽象关系,对各方治理主体的角色定位进行了抽象与聚类。下文,笔者将分别分析元治理中心、纽带中心和基础中心治理主体的治理功能、治理手段与治理目标。

3.2 元治理中心:政府

政府是“多中心秩序”中的“元治理中心”。作为重要的治理主体,政府在网络健康谣言治理过程中扮演着双重角色:一方面,政府作为具象的个体(如农业部、公安部、食药监局等),是与其他治理主体平等的网络健康谣言治理合作者;另一方面,作为抽象的“掌舵者”,政府发挥着指导者、协调者、监督者等多重作用,如2023年1月,中央网信办开展清朗行动,深入整治虚假信息等问题[21]。政府为治理活动提供重要的政治、法律与政策环境,这是其他治理主体所不具备或不完全具备的能力。也就是说,“多中心秩序”对“单中心秩序”的打破并非是“替代”和“消灭”,而是“突破”与“创新”。

作为多中心协同治理体系中的“元治理中心”,政府是对“一元治理”与“多元治理”的取长补短,是应对治理失效的一剂强心剂。它是“同辈中的长者”,其主要职责是协调各个治理主体间的利益,制定统一规则,规范各治理主体行为等,充分发挥其元治理角色。关于元治理的作用,S. Osborne指出了4个重要方面:决策制定、参与、协调和问责[22],这4个方面合理地解释了政府作为元治理角色在网络健康谣言治理体系中的重要作用。

3.3 纽带中心:三个核心平台

网络健康谣言治理,尤其是健康谣言信息内容治理,仅依靠政府的行政手段很难达到良好效果,这就需要多元社会主体为网络健康谣言治理协同发力。前已述及,在网络健康谣言生命周期的3个不同阶段,网络健康谣言治理的核心治理主体分别是网络媒体运营平台、辟谣专家工作平台以及辟谣信息共享平台。这3个平台与其他关联主体的合作与协同,串成了网络健康谣言闭环治理逻辑,形成网络健康谣言多中心协同治理网络结构中的纽带中心,即防谣中心、辟谣中心和止谣中心。笔者对3个纽带中心的治理阶段、治理对象、治理目标以及治理手段等进行分析对比,如表 1所示:

需要注意的是,以上每个阶段的治理目标,都需要其核心治理主体联合其他社会主体,在政府的指导以及公众的信任和支持下,充分协同完成。

3.4 基础中心:网民

作为网络健康谣言治理的基础,网民并非一个“统一体”。由于年龄、地域、受教育程度等因素的影响,网民具有明显的差异性和层次性特征。具体到网络健康谣言治理活动中,网民的身份包括参与者、旁观者、无关者和破坏者(见图5)。其中,参与者是指做出举报、求证和辟谣行为的治谣者,是网民中健康素养、信息素养和法律素养较高的少数群体;旁观者是指沉默用户;无关者是指不相关或被保护用户;破坏者为造谣者、传谣者和信谣者群体的并集。

对于网络健康谣言治理过程中的参与者、破坏者、旁观者和无关者,应采取不同的措施进行管理以进一步提高网络健康谣言治理的效率。具体而言,对于参与者,应给予充分的激励和奖励,以不断扩大参与者覆盖人群;对于破坏者,针对造谣和传谣群体要采取行政和法律等硬性手段进行惩罚,针对信谣群体则要采取教育等软性手段加以引导,以不断缩小其覆盖人群;对于旁观者,要采取激励手段鼓励其参与健康谣言举报活动,同时优化当前举报渠道和方式,以增强旁观者的治理参与意愿;对于无关者,他们虽然因主观和客观原因未接收到网络健康谣言,但依然是易感人群,因此一方面要进一步去除现有网络健康谣言“存量”,以防再次触达这批易感人群;另一方面,还需要加强辟谣报道,以帮助其树立正确的健康理念,吸收优质科学的健康信息。

综上,在以网民为主体的基础中心中,一方面需要培养网民对网络健康谣言的辨别能力,以尽量缩小参与造谣、传谣、信谣等行为的非理性网民的规模;另一方面应增强网民的责任意识,激发旁观者参与治谣的积极性,以尽量扩大参与举报、辟谣等行为的治谣者规模,从而形成网民“自治”与多元主体“共治”的有机结合。

4 基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理机制/The multi-center collaborative governance mechanism based on government-platform-netizen linkage

前文已对网络健康谣言治理主体进行了详细分析,并根据各阶段的治理目标、各治理主体的角色,提出基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理网络结构。至此,笔者已回答了治理主体构成、治理主体关系两个关键问题,下面将重点回答治理共同体之间如何协同这一重要问题。

4.1 多中心协同治理机制设计

在理论层面,参与网络健康谣言治理的多元主体与现实社会协同治理的主体并无本质区别。因此,对于网络健康谣言多中心协同治理中的基本控制变量可从已有的社会协同治理基本要素入手。学者范如国指出社会治理协同的序参量包括:目标一致、利益分配与共享、信息共享[23];许国志则指出,基于社会系统学视角,任何协同系统发展的3个基本要素包括:“协同意愿、共同目标和信息沟通”[24]。

在实际层面,从网络健康谣言治理实践障碍的主要原因出发,可以发现当前治理障碍的几个主要原因包括:①信任的缺失。在当前的网络健康谣言治理过程中,政府即社会组织(如媒体)公信力的不足以及治理主体彼此间信任不足都是多元主体共治效果欠佳的重要原因之一。②利益协调不充分,即由于利益激励与利益协调的不足,导致健康谣言治理主体的参与意愿与参与积极性薄弱。③信息共享问题。公众信谣的主要原因之一是信息不对稱;各治理主体难以实现有效联防联控的主要原因之一在于“信息过载”和“信息孤岛”现象严重。④保障不足,即人力、技术、法律后援的不足。

综上,结合理论层面协同治理的序参量“目标一致、利益分配、信息共享”等,同时结合实践层面治理合力难以形成的主要原因:信任问题、利益协调问题、信息共享问题、保障问题;映射到治理实践中具体表现为“信任机制、利益协调机制、信息共享机制和保障机制”。

需要注意的是:网络健康谣言基于政府—平台—网民联动的多中心协同治理机制并非自然形成的,而是在政府的宏观引导与调控下形成的。其次,在机制构建的过程中,政府应充分尊重社会多元主体的需求以及多元主体协同运动规律。

4.2 信任机制:多中心协同治理的基础

在网络健康谣言治理的过程中,信任是多方治理主体协同合作的基础与桥梁。良好的信任关系有助于化解矛盾,增强治理共同体的积极性和凝聚力,有效降低协同成本。具体而言,信任机制构建的关键点包括以下几个方面:

(1)提升政府公信力。各方治理主体对政府的信任是政府承担元治理角色的根本所在,仅仅依靠政府积攒的政治资本和政府权威是远远不够的,社会各方所信赖的政府必须是公正透明、可平等协商的“掌舵者”。因此,完善政府信息公开制度,健全网民参与制度,是提升政府公信力的重要途径。“谣言止于公开”是危机管理学中早已达成的共识,完善政府信息公开制度是政府在治理过程中得到公众充分信任与支持的重要前提。同时,增强网民在网络健康谣言治理政策领域的政治参与,可有效规避政府行动和公民意愿之间的矛盾[25],不仅有助于推进政府决策的民主化,也有助于增强网民对政府政策的信任度与满意度。

(2)健全社会信用制度。社会治理主体的公信力是多元社会主体参与治理的基础。为了保障社会治理主体的公信力,从制度上提高失信主体的机会成本,使人“一处失信,处处受限,寸步难行”,需要推进社会信用制度建设。具体而言,可以采取以下措施:①行政性约束,即对于失信的社会主体,施行限制从事互联网信息服务等处罚;②市场性约束,即通过国家企业信用公示系统或各级信用体系公开失信企业或失信人员的相关信息,并限制其部分社会消费行为;③行业性约束,即各治理主体所在行业协会要进一步健全行业公约,推动行业信用建设,约束行业成员的失信行为;④社会性约束,即充分发挥社会力量,完善失信举报制度,优化失信举报平台功能,鼓励公众积极举报企业或个人的严重失信行为。

(3)营造诚信文化氛围。诚信是中华民族的传统美德,更是社会主义核心价值观的重要组成部分。诚信文化是网络健康谣言治理共同体凝聚协同的原动力,是社会多元治理主体相互信任的基础。但目前失信行为屡禁不止,使社会成员之间的信任阈值不断下跌。因此,通过多样化形式的诚信教育和宣传工作修复中华民族的诚信基因势在必行。具体而言,可以采取以下措施:①加强社会诚信教育,形成家庭、学校、职业和社会“四位一体”的诚信教育体系,以增强个人和组织对诚信理念的认同;②从治理末端的基层组织入手,充分利用数字电视、网络媒体等线上传播渠道以及社区宣传栏等线下传播渠道,开展诚信进学校、诚信进企业、诚信进社区的全方位宣传活动,加大社会诚信道德宣传力度。

4.3 利益协调机制:多中心协同治理的核心

網络健康谣言治理过程,本质上是多方治理主体利益冲突、妥协和协调的过程。公平合理的利益协调机制不仅有助于避免多元治理主体目标协调的失败,而且有助于维持网络健康谣言治理共同体的稳定并提高整体治理效率。传统的科层制治理模式将利益冲突的化解问题诉诸政府的行政裁决,具备明显的强制性,且未考虑治理主体的个体利益诉求。由此可见,利益协调机制是网络健康谣言多中心协同治理的核心。具体而言,利益协调机制构建的关键点包括以下几个方面:

(1)利益诉求表达机制。网络健康谣言治理过程中的利益诉求表达机制是各方治理主体通过某种途径向治理共同体表达自身利益要求,并就此进行沟通、互动、协调的过程,具体包括:利益发生机制,指治理主体在治理过程中遇到的新问题使其个体利益与整体利益发生冲突时,向治理共同体提出利益协商请求的机制,一般包括经济类诉求(如财政补贴)和政治类诉求(如参与权、监督权)等;利益传达机制,指治理主体通过各种渠道表达利益的机制,对此可尝试在国家层面,以网信办为牵头单位,设立网络健康谣言治理议事沟通与协调平台,为各方治理主体诉求的碰撞提供自由平等的话语环境,以实现有效的沟通与协商;利益反馈机制,包括正向反馈机制与负向反馈机制,正向反馈意味着利益表达的圆满完结,负向反馈则意味着新一轮的利益表达与协商活动。

(2)利益约束机制。从利益归属者来看,网络健康谣言治理过程中存在两类利益:①各方治理主体的个体利益;②治理共同体的公共利益。从理性经济人假设来看,当个体利益与公共利益产生矛盾时,各方治理主体通常会优先考虑个体利益。因此,如果缺乏相应的约束机制,协同将会面临严重威胁。具体而言,可以考虑从两个方面完善利益约束机制:一方面,从软性手段出发,重点用道德约束各方治理主体的逆向选择,培养各方治理主体的公共责任意识,使其充分认识到公共利益高于个体利益,只有充分履行其承担的社会责任,才能推动社会治理的进步,提升自身的公信力,进而获得公众的认可,并从中持续地获取个体利益;另一方面,从硬性手段出发,重点是充分运用法律手段或技术手段对相关治理主体进行合理的规制,对治理不力的主体进行处罚。

(3)利益补偿机制。当个体利益与公共利益产生矛盾时,除了借助利益约束机制加以规制,还需建立利益补偿机制加以调节。利益补偿机制是综合衡量各方治理主体的个体利益以及治理共同体的公共利益后制定的相关补偿制度,其目标是激励多元治理主体为治理共同体的公共利益付诸更多努力,相当于一种激励机制。对此,政府可以制定相应的政策,对积极参与网络健康谣言治理过程的个人和组织给予表彰。具体而言,可以考虑以下措施:①对于参与网络健康谣言举报的用户,政府可以联合网络媒体运营平台,利用平台资源,给予奖励;②对于参与网络健康谣言辟谣的专家,政府可设立辟谣津贴,给予补贴;③对于网络媒体运营平台,政府可参考美国的免税制度对积极参与网络健康谣言治理的商业组织提供适当的免税补偿。

4.4 信息共享机制:多中心协同治理的关键

信息共享机制是实现网络健康谣言治理效果的关键,也是提升信息流动效率、提高信息传输质量的基础条件。网络健康谣言治理过程较为复杂,因此,需要设计合理的信息共享机制来保证治理渠道的畅通,解决“信息孤岛”和“信息过载”带来的治理低效问题。具体而言,信息共享机制设计的核心要点包括以下几个方面:

(1)信息隐私保护与共享。在当前的网络环境下,参与网络健康谣言治理过程的多方治理主体之间是独立运作的,受限于用户授权,媒体运营平台A无法将该平台的用户信息共享给媒体运营平台B,导致用户信息无法在不同治理主体之间有序流动。因此,在治理过程中,如何设计既能保障用户隐私、又能完成信息共享的信息隐私保护与共享机制是需要特别考虑的。对此,可以考虑构建包括统一的差分隐私策略方案在内的数据隐私保护机制[26],对用户的数据信息进行共享,从而在保证数据模型可用性的同时,最大程度保护用户隐私。

(2)信息价值评估与共享。参与网络健康谣言治理的各方主体,由于其类型和量级不同,所拥有的数据类型也不同。例如,今日头条、网易新闻等新闻媒体网站拥有丰富且时效性较高的新闻内容,而微博、微信等则拥有高价值的用户社交网络关系数据等。在信息共享过程中,科学合理地评定共享信息对于网络健康谣言治理的价值,是评价不同主体在治理过程中所起作用的前提;基于此构建出多方主体一致认同的信息共享价值评定方案,有助于形成“多享多得”的良好循环,从而推动网络健康谣言治理的数据体系逐步走向完善化和多元化。

(3)信息时效与共享。除了信息链路的有效联通问题以外,信息的时效性也是信息共享机制中值得特别考虑的问题。在网络健康谣言治理过程中,数据共享的时效性往往影响着治理效果。假设用户甲在平台A上发布健康谣言后,当天即被平台A识别和辟谣,此时如果信息共享迟滞,那么用户甲仍然有可能在平台B、C、D上继续传谣。因此,构建实时或小时级别的数据共享与同步机制有助于提升全局治理效果。

4.5 保障机制:多中心协同治理的后盾

任何協同运动的有效运行都需要相应的保障机制作为后盾,并且人的智慧、机器的智能以及制度的制约三者缺一不可。具体而言,保障机制构建的核心要点包括以下几个方面:

(1)人力资源保障机制。人力资源是网络健康谣言治理的基础力量。在治理过程中,不同人力资源的合作有助于提升整体的协同效益[27]。因此,需要大力培育多元治理主体,充分保障治理过程中的人力资源。具体而言,可以重点考虑采取以下3方面的措施:

①通过教育、激励等手段提高各类人力资源参与的积极性、能动性以及治理能力,包括:完善辟谣专家的认证机制与激励机制;强化对媒体记者专业素养的培训;加强对各级政府部门工作人员队伍的建设等。②理性公民的培养。应在政府部门的指导下,社会各界共同努力,例如高校、图书馆以及各类社会组织开展健康信息素养和媒介素养相关的课程、培训、模拟实践;各类媒体加大对健康信息素养和媒介素养的宣传力度,集广泛社会力量以实现健康信息素养和媒介素养的“全面教育”“全民教育”以及“终身教育”。③尊重并保障多方人力资源的地位及权力,在治理过程中,政府应实现权力结构重心下沉,尊重并鼓励多元主体的参与权,通过法律法规明确多中心治理主体在协同治理过程中的“纽带中心”地位。④充分挖掘、激发、培育多方主体的潜力和优势,增强网络健康谣言治理的活力,让合适的社会治理主体位于合适的治理位置。

(2)技术资源保障机制。随着互联网的不断发展,网络健康谣言治理不仅仅需要依赖法律手段进行硬性保障,而且需要借助先进的信息技术手段提升效率。在网络健康谣言治理的技术手段中,网络健康谣言内容判别技术是重中之重;同时,各治理主体的技术治理能力具有一定的差异性。由此可见,技术资源保障机制构建的要点包括两个方面:网络健康谣言内容判别技术的架构机制与研发机制。一般而言,网络健康谣言内容判别技术的架构机制是对网络健康谣言内容判别涉及的技术谱系的整体规划与设计,对技术的承载关系、研发路线、研发时效等的架构和规划,通常由政府技术人员协同平台技术人员共同制定。而网络健康谣言内容判别技术的研发机制则是指针对具体技术方案的分派、研发与验收方法,通过将不同的技术要点以“技术接近性”和“数据接近性”为原则分配给不同的治理主体进行技术攻关,最后通过验收形成模型与技术能力的复用。

(3)法律制度保障机制。在网络健康谣言治理过程中,有效的法律制度保障是关键。当前,网络谣言领域的法律法规还存在不少缺陷,主要表现为无法可依和执法不严两方面。具体而言,可以考虑采取以下两方面的措施:一方面,在保护公众言论自由的前提下,明确造谣、传谣与言论自由的界限,明确并规范对网络谣言参与主体的行政、民事和刑事处罚,将一切谣言行为置于法律框架内;另一方面,明确谣言治理从举报、立案到取证、审判等一系列程序与机制,加大对造谣者与传谣者的处罚力度,不给不法分子任何可乘之机。

5 总结/Conclusion

多元共治已成为网络健康谣言治理理论研究与实践开展的共识,但由于多元治理主体间部分协同、合作机制的缺失,网络健康谣言治理效力尚未得到最优化,甚至出现局部治理失败现象。治理失败的本质是多元主体目标协调的失败,这也是网络治理、多中心治理理论的关键弊端所在。因此,尽管已有的治理方案和治理策略在逻辑上已臻于完美,但是,如果缺乏科学合理的合作机制以监督、协调、保障多元治理主体的有效参与,则很难保证治理方案的可持续运转。与以往的内容治理策略研究不同,本文研究聚焦于治理主体,通过探究网络健康谣言治理主体的内在协同机制,来应对当前实践中局部的治理失效和治理冗余现象。在本文提出的多中心协同治理网络中,各治理主体根据其所处治理阶段、治理目标和治理特长发挥着不同的职能作用,并通过相互合作、协调和联动以实现治理效果的最优化以及公共利益的最大化。

参考文献/References:

中国政府网. 中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL]. [2023-11-09]. http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201702/20170202516062.shtml. (The State Council of the Peoples Republic of China. The CPC central committee and the state council jointly released an outline for the “healthy china 2030” initiative[EB/OL]. [2023-11-09]. http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201702/20170202516062.shtml.)

邓胜利, 赵海平. 国外网络健康信息质量评价:指标、工具及结果研究综述[J]. 情报资料工作, 2017(1): 67-74. (DENG S L, ZHAO H P. Quality evaluation of foreign network health information: a review of indicators, tools and results[J]. Information and documentation services, 2017(1): 67-74.)

ZHANG Y, SUN Y L, XIE B. Quality of health information for consumers on the web: a systematic review of indicators, criteria, tools, and evaluation results[J]. Journal of the association for information science and technology, 2015, 66(10): 2071-2084.

FERNANDEZ-LUQUE L, KARLSEN R, MELTON G B. Healthtrust: a social network approach for retrieving online health videos[J]. Journal of medical internet research, 2012, 14(1): e22.

徐美蘭, 胡红林, 孙舒宁, 等. 可信互联网健康医疗信息的生态构建[EB/OL]. [2024-02-20]. https://www.imit.org.cn/whiteBookInfo?num=002&id=37. (XU M L, HU H L, SUN S N. Building a reliable ecosystem for health information on the internet[EB/OL]. [2024-02-20]. https://www.imit.org.cn/whiteBookInfo?num=002&id=37.)

桑斯坦. 谣言[M] .张楠迪扬, 译. 北京: 中信出版社, 2010: 57. (SUNSTEIN C R. Rumors[M] . ZHANG N D Y, trans. Beijing: China Citic Press, 2010: 57.)

HERMANSYAH A, SUKORINI A I, RAHAYU T P, et al. Exploring pharmacist experience and acceptance for debunking health misinformation in the social media[J]. Pharmacy education, 2021, 21(2): 42-47.

BAUTISTA J R, ZHANG Y, GWIZDKA J. Us physicians and nurses motivations, barriers, and recommendations for correcting health misinformation on social media: qualitative interview study[J]. JMIR public health and surveillance, 2021, 7(9): e27715.

LWIN M O, LEE S Y, PANCHAPAKESAN C, et al. Mainstream news medias role in public health communication during crises: assessment of coverage and correction of covid-19 misinformation[J]. Health communication, 2021, 38(1): 160-168.

杨洸, 闻佳媛. 微信朋友圈的虚假健康信息纠错: 平台、策略与议题之影响研究[J]. 新闻与传播研究, 2020, 27(8): 26-43, 126. (YANG G, WEN J Y. Health misinformation correction on wechat moments: the impacts platform strategies and issues[J]. Journalism & communication, 2020, 27(8): 26-43, 126.)

VRAGA E K, BODE L. I do not believe you: how providing a source corrects health misperceptions across social media platforms[J]. Information communication and society, 2018, 21(10): 1337-1353.

黄崑, 郭淼, 郝希嘉, 等. 公共健康危机事件下健康信息素养文献综述[J]. 图书馆杂志, 2020, 39(7): 59-69, 82. (HUANG K, GUO M, HAO X J, et al. An analysis of research on health information literacy during public health emergency and its implications[J]. Library journal, 2020, 39(7): 59-69, 82.)

FLAHERTY M G, TAYAG E K, LANIER M, et al. The jenny mccarthy conundrum: public libraries, popular culture, and health misinformation[J]. Proceedings of the American society for information science and technology, 2014, 51(1): 1.

马超. 健康议题辟谣社群的类别构成与社群结构研究——基于多主体谣言协同治理的视角[J]. 情报杂志, 2019, 38(1): 96-105. (MA C. Study on the categories and structure of health rumor denials community: from the perspective of rumor cooperative governance[J]. Journal of intelligence, 2019, 38(1): 96-105.)

Di FONZO N, BORDIA P, ROSNOW, R L. Reining in rumors[J]. Organizational dynamics, 1994, 23(1): 47–62.

任一奇, 王雅蕾, 王国华, 等.微博谣言的演化机理研究[J]. 情报杂志, 2012, 31(5): 50-54. (REN Y Q, WANG Y L, WANG G H, et al. Research on the evolution mechanism of micro-blog rumors[J]. Journal of intelligence, 2012, 31(5): 50-54.)

兰月新. 突发事件网络谣言传播规律模型研究[J]. 图书情报工作, 2012, 56(14): 57-61. (LAN Y X. Propagation model of emergency network rumor[J]. Library and information service, 2012, 56(14): 57-61.)

博兰尼. 自由的逻辑[M]. 冯银江, 李雪茹, 译. 长春:吉林人民出版社, 2002: 78. (POLANYI M. The logic of freedom [M]. FENG Y J, LI X J, trans. Changchun: Jilin Peoples Publishing House, 2002: 78.)

杨志军. 内涵挖掘与外延拓展:多中心协同治理模式研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2012(4): 16-24, 127. (YANG Z J. The connotation mining and denotation development: polycentric collaborative governance mode research[J]. Journal of Gansu Administration Institute, 2012(4): 16-24, 127.)

小红书. 医疗健康内容专项治理公示(2023年2月) [EB/OL]. [2024-02-20]. https://www.xiaohongshu.com/explore/63f857e10000000027011cfd?source=question. (XIAOHONGSHU. Special governance announcement of medical and health content (February 2023) [EB/OL]. [2024-02-20]. https://www.xiaohongshu.com/explore/63f857e10000000027011cfd?source=question.)

中华人民共和国国家互联网信息办公室.中央网信办深入开展“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动 查处一批违法违规典型问题[EB/OL]. [2023-11-14]. http://www.cac.gov.cn/2023-03/01/c_1679242741436895.htm?eqid=8c13139b0046f64100000003643be242. (CYBERSPACE ADMINISTRATION OF CHINA. The central cyberspace information office has launched a special action to investigate and punish a group of typical illegal and irregular issues in the “qinglang 2023 spring festival cyberspace environment rectification” campaign [EB/OL]. [2023-11-14]. http://www.cac.gov.cn/2023-03/01/c_1679242741436895.htm?eqid=8c13139b0046f64100000003643be242.)

奧斯本. 新公共治理?——公共治理理论和实践方面的新观点[M]. 包国宪, 赵晓军, 译. 北京:科学出版社, 2019: 35. (OSBORNE S. New public governance—— new perspectives on public governance theory and practice [M]. BAO G X, ZHAO X J, trans. Beijing: Science Press, 2019: 35.)

范如国. 复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J]. 中国社会科学, 2014(4): 98-120, 206. (FAN R G. Collaborative innovation in social governance in a complex network structural paradigm [J]. Social sciences in China, 2014(4): 98-120, 206.)

许国志. 系统科学[M]. 上海:上海科技教育出版社, 2000: 29. (XU G Z. Systems science [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Education Press, 2000:29.)

程远娟. 公民社会视角下的环境政治参与[J]. 中国集体经济, 2008(4): 191-192. (CHENG Y J. Environmental political participation from the perspective of civil society [J]. China collective economy, 2008(4): 191-192.)

Wikipedia. Differential_privacy [EB/OL]. [2023-08-09]. https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_privacy.

李世聰. 人力资源价值论[J]. 洛阳大学学报, 2004(3): 1-7. (LI S C. On the value of human labor resources [J]. Journal of Luoyang Institute of Science and Technology(social science edition), 2004(3): 1-7.)

作者贡献说明/ Author contributions:

陈燕方:设计研究思路,撰写研究论文;

裴俊良:修改论文;

储继华:修改论文。

Research on the Subjects, Structures and Mechanism of Online Health Rumors Multi-center Collaborative Governance

Chen Yanfang1 Pei Junliang2 Chu Jihua1

1Renmin University of China Libraries, Beijing 100872

2School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing 100872

Abstract: [Purpose/Significance] Faced with the current dilemma of scattered and redundant governance of online health rumors, multiple synergy is regarded as a vital approach to improve both efficiency and ability of governance. [Method/Process] Based on the theories such as the life cycle of rumor spreading, the multi-center collaborative governance and “sequential covariates” in cooperative motion and in accordance with the progressive analytical logic of subject constitution, subject relationship, collaborative mechanism, this paper clarified the governance subjects and governance goals at each communication stage of online health rumors. [Result/Conclusion] This paper proposes the multi-center collaborative governance network structure based on government-platform-netizen linkage, and deeply analyzes the multi-center collaborative governance mechanism based on government-platform-netizen linkage, which specifically includes trust mechanism, interest coordination mechanism, information sharing mechanism and guarantee mechanism. With all the efforts mentioned above, this paper is expected to enrich the governance theory of online health rumors and provides reference for the governance practice.

Keywords: online health rumors multi-center collaborative governance meta-governance citizen self-governance

Fund project(s): This work is supported by the National Social Science Fund of China key project titled “Research on the Theory and Practice of Information Epidemiology in the Context of Omnimedia”(Grant No. 20AZD132) and the Research Funds of Renmin University of China(the Fundamental Research Funds for the Central Universities) (Grant No. 23XNQT24).

Author(s): Chen Yanfang, Librarian, PhD; Pei Junliang, PhD candidate; Chu Jihua, associate research librarian, corresponding author, E-mail: chujihua@ruc.edu.cn.

Received: 2023-09-19 Published: 2024-02-26