基于云模型和耦合协调度模型的中国生态文明建设研究

陈梦溪

(1.香港浸会大学 工商管理学院,香港 999077;2.新乡学院 经济学院,河南 新乡 453000)

2012 年党的十八大报告将生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设和社会建设全过程并形成“五位一体”总体布局。2015 年中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,2022 年党的二十大报告进一步强调,提升生态系统多样性、稳定性、持续性。这都彰显了党和国家对生态文明建设的高度重视。目前中国各地区都在积极探索生态文明建设路径,积累了不少经验并取得了显著成效,然而中国生态文明建设整体水平究竟如何,是否存在区域差异,这都是值得揭示的重要话题。因而有必要系统研究中国生态文明建设的历史进程及现实状况,为中国各地区生态文明建设提供实践依据,有助于加快推进生态文明建设,促进人与自然和谐共生。

1 文献综述

对于生态文明建设,学界主要从以下几个方面展开了研究:①生态文明建设内涵。学界主要从人类社会发展史视角、现实社会系统两个维度分析了生态文明建设内涵。比如,纪明等[1]认为生态文明建设是在科学发展观和生态文明理论的双重指引下,立足于自然规律与现实规律,充分发挥人的主观能动性,构建科学有序的生态文明制度与运行机制。吴明红[2]认为生态文明建设的关键在于“强体善用”,“强体”在于强生态系统之“体”,“善用”则指合理利用自然资源,提高环境治理能力。于贵瑞等[3]指出生态文明建设的宗旨在于以人为本、尊重自然、顺应自然、保护自然,科学管理自然、社会、经济三者复合的生态系统。②生态文明建设进程及经验。黄承梁等[4]以新民主主义革命、社会主义革命及社会主义建设、改革开放和社会主义现代化建设、中国特色社会主义新时代为脉络,将中国生态文明建设划分为萌芽、探索、发展与完善及至成熟等阶段。王迪[5]则认为中国生态文明建设经历了萌芽探索、稳步前进、深化发展、大力推进和成熟完善过程。马丽等[6]梳理总结了不同时期中国共产党对生态文明建设的宝贵探索和基本经验。③中国生态文明建设现状及问题。近年来,学者基于生态文明建设理论和实践发生的变化,考察了中国生态文明建设的现状及存在的问题,认为当前中国生态文明理念深入人心,绿色低碳发展加快推进,生态环境质量显著改善,生态文明制度体系更加健全,但也存在区域差异明显[7-8]、资源利用尚未转化为环境质量改善的动力[9]、面临碳减排压力[10]等亟待破解的难题。④生态文明建设评价。生态文明建设是一项系统、庞杂的工程,需要科学评价生态文明建设水平。在研究地域方面,学界主要从国家[11]、区域[12]及省域尺度[13]对生态文明建设水平进行了评价。在研究方法方面,学界主要运用综合性评价法、PSR 模型、TOPSIS 模型、网络SBM 模型、主成分分析法以及熵权法对生态文明建设进行综合性评价[14-15]。⑤生态文明建设具体领域。生态文明建设已经渗透到各个领域。学界主要结合旅游业、林业和矿业等具体领域探讨了中国生态文明建设的具体路径[16]。比如杨明月等[17]基于习近平生态文明思想,分析了生态旅游践行生态文明建设的逻辑起点、理论内涵、实践要求和作用路径。

上述文献对本文具有重要参考价值,但存在以下局限:一是现有文献侧重定性分析中国生态文明建设进程及经验,实证分析中国生态文明建设水平及其区域差异的文献偏少;二是少量文献采用主成分分析法及熵权法等常规方法评价了中国生态文明建设水平,但其研究方法有待进一步改进。基于此,本文尝试在分析中国生态文明建设历程及经验的基础上,利用2000—2020 年中国省级面板数据,借助云模型和耦合协调度模型,系统考察中国生态文明建设水平及其区域差异,以期得到新的研究成果,为中国加快推进生态文明建设提供有益参考。本文后续安排如下:第二部分是中国生态文明建设历程及经验分析,包括中国生态文明建设的历史进程分析、基本经验总结;第三部分是中国生态文明建设水平的实证分析,包括指标体系构建、评价方法选择、数据来源说明和测算结果分析;最后是研究结论与政策建议。

2 中国生态文明建设历程及经验分析

2.1 中国生态文明建设的历史进程

自新中国成立以来,在中国共产党的带领下,中国生态文明建设经历了“萌芽探索—稳步前进—深化发展—逐步完善”四个阶段(图1)。

图1 中国生态文明建设的历史进程

(1)生态文明建设萌芽探索阶段(1949—1978 年)。此时中国生态文明建设重心为:一是高度重视植树造林。为进一步恢复战争造成的植被破坏,毛泽东在1955 年发出“绿化祖国”号召,强调绿化对于农业和工业的重要性。二是大力推进水利工程建设。水利工程建设不仅利于改善自然环境、保护其免受自然灾害的影响,还利于提高地区经济效益。三是大力倡导增产节约。为了厉行节约、反对浪费、提高资源利用率并解决工业发展引致的“三废”问题,周总理提出了“化害为利,变废为宝”的方针,注重环境保护。在1973 年,中国首次召开全国环境保护会议,并把“综合利用、化害为利”写入第一个环境保护文件。

(2)生态文明建设稳步前进阶段(1978—1992 年)。1978 年召开的第五届全国人民代表大会首次将环境保护写入宪法,开始制定森林法、草原法、环境保护法等法律。同年召开的党的十一届三中全会上首次提出建设生态文明,将生态建设纳入经济社会发展的重要组成部分,更加注重自然环境与经济发展的关系。1983 年召开的全国第二次环境保护会议将环境保护确立为基本国策,1989年颁布了中国第一部《中华人民共和国环境保护法》,使生态文明建设有法可依。

(3)生态文明建设深化发展阶段(1992—2012 年)。1997 年党的十五大报告首次提出可持续发展战略。进入21 世纪以后,随着经济高速发展以及资源环境约束日益凸显,2005 年,时任浙江省委书记的习近平首次提出绿水青山就是金山银山理念。2007 年党的十七大报告提出生态文明观念在全社会牢固树立。该阶段中国共产党高度重视生态文明建设,探索出了一条极具中国特色的环境保护之路。

(4)生态文明建设逐步完善阶段(2012 年至今)。中国共产党领导生态文明建设进入新时代,党的十八大报告将生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设各个方面和全过程,形成了“五位一体”总体布局。党的十八大以来,中国陆续出台了《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》《“十三五”生态环境保护规划》,将生态文明建设放置在更加重要的战略位置,尽显中国环境保护的决心。党的十九大报告提出“人与自然是生命共同体”的重要思想,强调必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚定不移地走生态文明建设之路,是美丽中国伟大事业成功的关键。2018 年召开的生态环境保护大会正式确立了习近平生态文明思想。面对新形势,党的二十大报告提出中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

2.2 中国生态文明建设的主要经验

良好的生态环境是最普惠的民生福祉,中国共产党在生态文明建设上根据自身国情的变化不断尝试,形成了极具中国特色的生态文明建设的宝贵经验。①坚持党的领导。中国共产党是中国生态文明建设的坚强领导核心,始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命,充分利用坚实的物质基础,积极解决生态环境问题,坚持人与自然和谐共生的理念,不断推进和完善生态文明建设。②坚持以人民为中心。人民群众是环境保护的主体,生态文明建设是否有成效,关键看人民的生态环境是否改善,人民的幸福指数是否提高。中国共产党始终坚持问政于民、问需于民、问计于民,充分调动和发挥全体人民的力量,鼓励人民积极主动地参与到生态环境保护中来。③坚持以法治为保障。建设生态文明需要法治保障和制度约束。中国共产党将生态文明建设纳入宪法,写入党章,制定了一系列有关生态环境保护与治理的政策,充分体现了中国共产党建设生态文明的坚定信念和决心。

3 中国生态文明建设水平的实证分析

3.1 指标体系构建

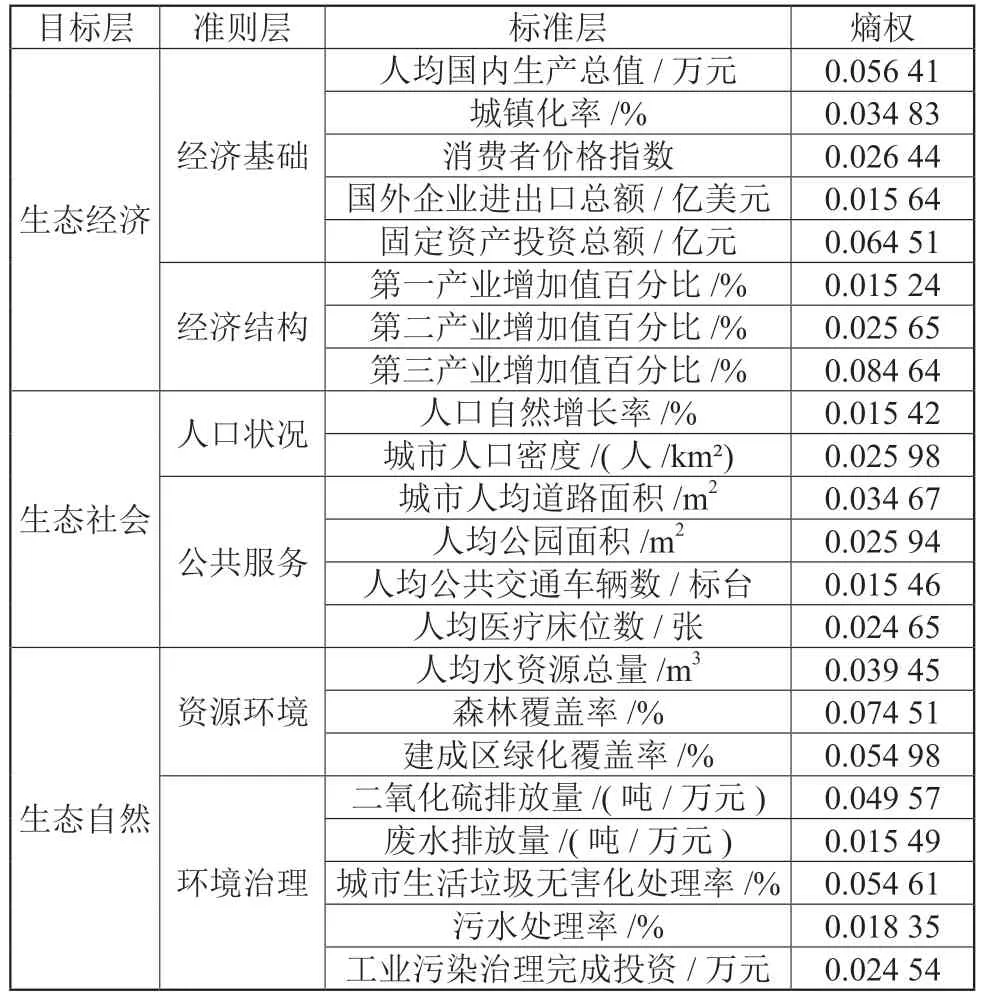

构建合理的指标体系又是科学评价中国生态文明建设水平的前提。本文结合相关研究成果,秉持主题高度相关、指标可测量、指标相互独立、数据可获取、数据可靠等基本原则,从生态经济(EE)、生态社会(ES)和生态自然(EN)三个维度,甄选22 个指标构建中国生态文明建设综合评价指标体系(表1)。

表1 中国生态文明建设水平评价指标体系

3.2 评价方法介绍

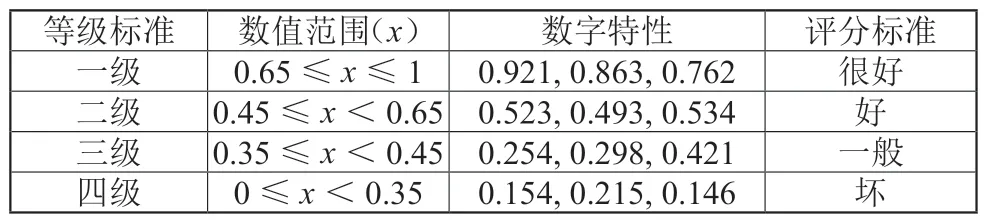

(1)云模型。鉴于云模型可克服概率论和模糊数学在处理不确定性、模糊性、随机性和相关关系时的不足,本文借助该模型评价中国生态文明建设水平。云模型是一种基于云操作、推理和控制的具体实现方法,使用云生成器来转换定性和定量的概念。云模型具有三个数字特征:期望值(Fm)、熵(Fa)和超熵(Fi),云模型也可通过这三个数字特征绘制出一幅综合云图并用S2代表三个数字特征之间的相关性,L2代表期望值与云模型直接的相关性,m代表初始期望度、a代表初始熵、i代表初始超熵,以及用u来代表云模型的隶属度,以反映评价对象的综合水平。其具体流程图(图2)、分级标准(表2)和Fm、Fa、Fi和隶属度u的计算公式如下:

表2 分级标准的数字特征

图2 云模型流程图

(2)耦合协调度模型。本文继续运用耦合协调度模型揭示生态经济(EE)、生态社会(ES)、生态自然(EN)之间的耦合发展态势。耦合协调度模型的计算公式为:

式(6)~(8)中:D表示两个变量的耦合协调度,C表示两个变量的耦合度,T表示α和β两个变量的综合协调指数,t(x)和e(y)是α和β两个变量各自的协同效应值。

考虑到生态经济、生态社会和生态自然被认为是同等重要的,故公式中α和β的值分别为等价,即α=β=0.5。其耦合协调度的阶段划分标准,借鉴了现有文献的常用做法,将D划分为三个阶段:(1)低度协调发展阶段(0 <D≤0.35),包括严重不平衡(0 <D≤0.2)、较为不平衡(0.2 <D≤0.35);(2)中度协调发展阶段(0.35 <D≤0.8),包括基本平衡(0.35 <D≤0.5)、适度协调(0.5 <D≤0.8);(3)高度协调发展阶段(0.8 <D≤1)。

3.3 数据来源说明

本文利用2000—2020 年中国省级面板数据对中国区域生态文明建设水平进行实证分析,原始数据来自相关年份的《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》及地方统计年鉴。考虑到数据的可得性和完整性,本文采用均值插值和移动平均方法补齐相关数据。借鉴IPCC 核算方法,测算样本区间中国省域碳排放量。

3.4 测算结果分析

基于前文的测算方法,本文评估了2000—2020 年中国生态文明建设水平,并借鉴叶頔等[14]的思路,将中国划分为华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古)、东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)、华东地区(上海、江苏、浙江、江西、福建、安徽、山东)、华中南地区(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南)、西南地区(四川、重庆、贵州、云南、西藏)、西北地区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)六个区域,进一步分析中国生态文明建设的区域特征。

(1)云模型测算结果分析。本文基于CM 理论,确定云模型的各个参数,按照正向云发生器计算步骤中每个评估指标的综合确定度,并采用900 个程序运行结果的平均值作为最终的综合确定度。通过迭代C 层指标并从正向云生成器收集4 000 个云滴来估计一层指标数字特征,以获得每个指标的云图,云图结果显示,中国生态文明建设略高于“正常”水平,但仍有一定改进空间,且生态经济表现优于生态社会和生态自然,但生态经济存在较大不确定性,也为中国生态文明建设注入了整体不确定性。因而中国政府需高度重视生态环境保护和治理,以达到更高的生态文明建设水平。

图3 汇报了中国六大区域生态文明建设五边图,观察图3 可知,样本区内中国生态文明建设具有区域差异特征,且呈现由华东到华北、华中南、东北、西北、西南地区依次递减的空间分布格局,这可能与各地区经济发展、社会服务和自然环境保护的成熟度有关。同时,五边形的重心有明显的缩小趋势,西北、西南和东北地区的偏差程度较大。

图3 中国六大区域生态文明建设五边图

表3 显示了2000—2020 年六大区域标准差SDE 模型参数变化。从表3 来看,除东北地区外,其他五个地区均呈现出显著的区域迁移趋势。考察期内,华北和西北地区生态文明建设的标准差椭圆呈“西北—东南”分布格局,分别向西南和东南方向移动。华中南、西南和东北地区的标准差椭圆呈“西南—东北”分布格局,分别向东北、东南和东北方向移动。除西南地区外,其他五个地区的生态文明建设范围也有所扩大。从各地区长短轴比值来看,华中南和西北地区生态文明建设范围扩大,可能意味着这些地区对生态文明建设的重视程度更高,有助于提升其生态文明建设水平。此外,东北、华东、华中南、华北的生态文明建设轮换差距有缩小的趋势。旋转减少使椭圆逆时针略微旋转,椭圆方向向北和西拉长,在一定程度上说明椭圆西、北、西北部的生态文明建设发展较快,但西南和西北地区的旋转间隙有增大的趋势,椭圆顺时针略有旋转,椭圆的方向向南、东拉长,表明生态文明建设向南、东、东南方向发展。

表3 2000—2020年中国六大地区标准差SDE模型参数变化

为全面刻画中国生态文明建设的时空分布特征,本文进一步采用效率系数法测算了中国生态文明建设指数(表4),指数值越高,表示生态文明建设级别越高。由表4 可知,2000—2020 年中国生态文明建设总体向好,这与云模型分析结果大体一致。分区域来看,华北、华东地区生态文明建设水平较高,西南、西北地区生态文明建设水平相对较低,与前文的五边图分析和标准差SDE 模型估计结果基本一致,也意味着中国生态文明建设的时空分析结果具有一定稳健性。从省域来看,北京、上海、江苏、浙江、广东的生态文明建设表现较为突出,已进入成熟阶段。从各省生态文明建设指数增长率来看,生态文明建设发展最快的10 个省份依次是江苏(58%)、广东(46%)、上海(38%)、山东(34%)、河南(30%)、浙江(29%)、北京(28%)、福建(26%)、四川(26%)、湖北(23%)。不难理解,山东省是我国经济大省,且生态环境保护意识逐步增强,生态文明建设水平不断提高;四川省的第二产业发展位于我国前列,服务业和高新科技产业发展也较好,其生态经济和生态自然得分较高;北京、天津、上海作为直辖市,在经济发展和产业结构等方面具有很大优势,为其生态文明建设提供了坚实的支撑,但由于资源消耗较大,其生态自然指数略有落后,意味着这些地区应积极探寻经济发展与生态建设的平衡点,实现更高水平的生态文明建设。然而青海(10%)、甘肃(10%)、吉林(11%)、黑龙江(11%)、宁夏(12%)等省份的生态文明建设水平相对落后。尽管吉林、黑龙江和内蒙古森林资源丰富,林业较为发达,但人均GDP 和城镇化水平偏低,生态较脆弱,生态公益林面积偏低、森林灾害面积较大,区域产业发展难以与生态建设水平相协调。

表4 中国六大区域生态文明建设指数

(2)耦合协调度测算结果分析。结合前文的耦合协调度模型,本文计算了2000—2020 年中国区域生态经济(EE)、生态社会(ES)和生态自然(EN)之间的耦合协调度,其具体测算结果见图4。从图4 来看,样本期内,中国生态经济(EE)、生态社会(ES)和生态自然(EN)之间的耦合协调度呈渐进上升态势,并从边缘向中部深化发展,但耦合协调度仍然偏低。同时,中国的EE、ES、EN 耦合协调度具有区域异质性,主要表现为沿海地区的EE、ES、EN 实现基本协调,沿海地区优于内陆地区,南方地区优于北方地区。从2020 年的省域情况来看,在EE 与ES 的耦合协调度方面,北京、四川、海南、安徽、浙江等省份EE 与ES 的耦合协调度位于全国前列;在ES 和EN 的耦合协调度方面,北京、上海、山东、湖南、四川、福建等省份排名靠前;在EE 与EN 的耦合协调度方面,北京、山西、河北、青海、重庆、贵州、四川、湖南、广西等省份排名靠前。

图4 中国生态经济(EE)、生态社会(ES)和生态自然(EN)之间的耦合协调度

4 研究结论与政策建议

本文在分析中国生态文明建设进程的基础上,利用2000—2020 年中国省级面板数据,实证分析了中国生态文明建设水平,得到如下主要研究结论:①中国生态文明建设进程加快并取得显著成效,但存在较大提升空间,仍需继续深入探索。②中国生态文明建设的各子系统排名为:生态经济>生态社会>生态自然。③中国生态文明建设水平总体呈上升趋势,且具有区域差异特征,呈现由华东到华北、华中南、东北、西北、西南地区依次递减的空间分布格局。④中国生态经济、生态社会和生态自然之间的耦合协调度呈渐进上升态势,但耦合协调度仍然偏低,且具有区域异质性,主要表现为沿海地区优于内陆地区,南方地区优于北方地区。

根据上述研究结论,提出如下政策建议:①优化区域资源配置,强化区域生态文明建设合作。构建中国区域生态文明建设交流与合作机制,稳步提升沿海和南部地区生态文明建设水平并积极发挥其辐射带动效应,合理引导其资本、技术、劳动力向西部溢出和转移,有效带动西部和东北地区生态文明建设,缩小生态文明建设的区域差异,促进区域生态文明建设协调发展。②合理运用先进技术,完善生态文明建设的监管体系。加强生态文明建设的顶层设计,借助大数据、区块链、人工智能等先进技术,优化生态环境信息数据库及监测系统,大力推动大数据在政府决策、政府服务、公众参与中的应用。完善生态环境数据共享机制及环境信用评价体系,推动生态环境信息公开,严厉打击生态环境违法行为。③加强生态文明建设的舆论宣传,提高社会公众的生态文明意识。构建科学的生态文化素养评价体系,摸清生态文化素养状况。充分发挥媒体平台作用,通过试点示范案例宣传和成果经验推广等方式,加强生态文明建设宣传。依托生态文明建设主题宣传活动,做好生态文明建设政策解读引导,营造良好的生态文明建设社会氛围。