来都江堰,解密一堂“最杰出的应用物理课”

○成都理工大学数理学院 陈妙珂

家庭实验室全国协作学校共同体联盟总部 陈 耀

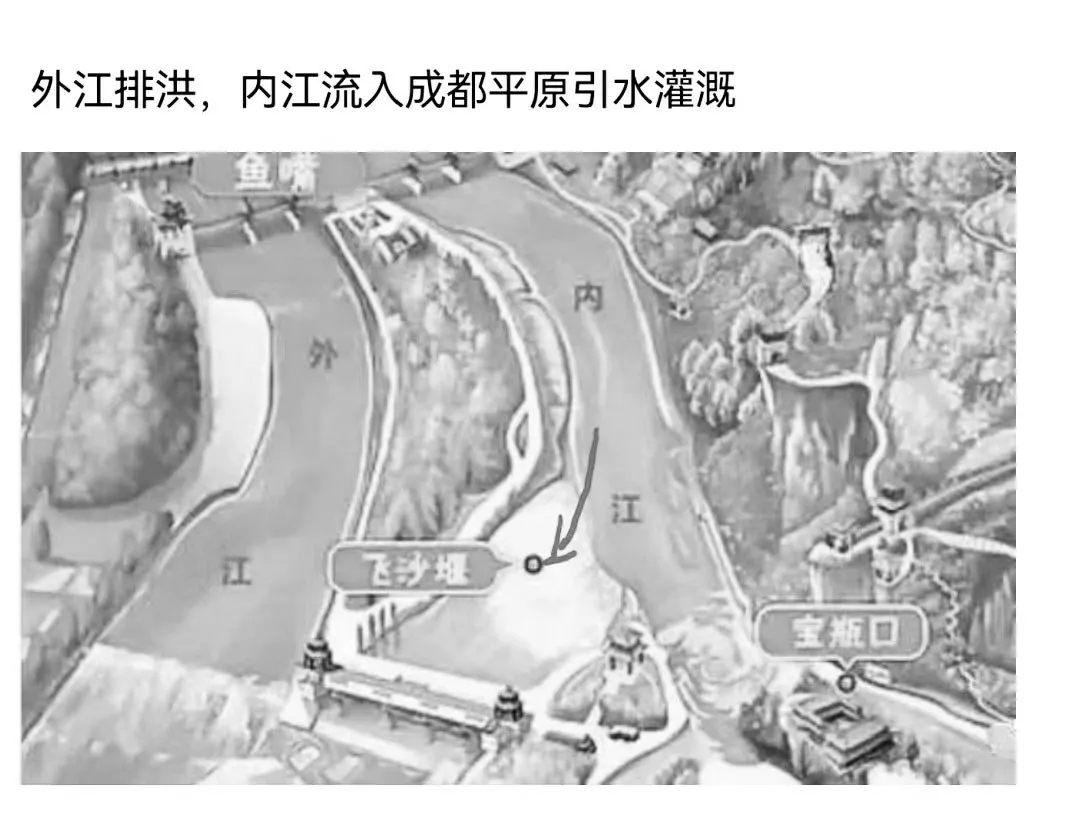

外江排洪,内江流入成都平原引水灌溉

前言

都江堰,位于四川省都江堰市城西,坐落在成都平原西部的岷江上,是由渠首枢纽(鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口灌区)、各级引水渠道、各类工程建筑物、大中小型水库和塘堰等构成的一个庞大的工程系统。它担负着四川盆地1130 余万亩农田的灌溉、城市生活供水等功能。

秦昭王后期(约公元前276年—公元前251年),蜀郡守李冰总结了前人治水的经验,组织岷江两岸人民,修建都江堰。其中妙绝天下的飞沙堰工程修建于唐代。

都江堰是当今世界年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它充分利用当地西北高、东南低的地理条件进行建造。经过历代整修,两千多年来,一直发挥着巨大的作用。

如果给孩子们设计一个古代的工程遗址科考线路,都江堰无疑应该是排在前面的。都江堰实在是太杰出,以至于我们完成都江堰的科考活动6 年了都不敢写下来。

为什么不敢写?因为里面的科学原理,在今天看来都仍然令人拍案叫绝。我们的老祖先在几千年前居然就会对物理学原理进行运用。那个时候应该还没有热胀冷缩的概念,但是却把热胀冷缩的原理运用到巧夺天工;到了唐代再次修缮时,应该还没有离心力的说法,但是却把离心力的原理运用到天衣无缝!

这样的工程是我们后来人必须要“顶礼膜拜”的!

其实,我们团队在十多年前就多次去踩点都江堰。刚开始连我们自己都一头雾水,去了好几次后终于摸清楚了门道。这期间,我们还发现一个很奇怪的现象,就是游人们游玩的时间都很短,基本上就是去拍拍照,完成打卡就出来,所以导游们会说基本上半个小时到一个小时之间就可以完成游览!

冲着都江堰世界文化遗产、世界自然遗产、世界灌溉工程遗产三大世界级遗产的金名片,来到都江堰,怎么能一知半解地游览、一知半解地拍照就完了呢?我们觉得应该要设计一个高质量的融合科考课程。

NO.1 如何设计高质量的都江堰课程

对于我们这些成人,看了都江堰都觉得很烧脑,要是孩子们进入都江堰景区,估计只能是莫名其妙了,因此,如何设计都江堰高质量科考课程,成了我们攻坚的任务,以至于我们在科考前做了很多准备,数次来到这里实地探访。

随着探访次数的增加,我们对都江堰的理解,从最初的欣赏,到了最终的敬畏。所以我们在设计课程时,从探究名字开始。

都江堰最初的名字并不叫都江堰,秦蜀郡太守李冰建堰初期,都江堰名叫“湔堋”。这是因为都江堰旁的玉垒山,秦汉以前叫湔山,而那时都江堰周围的主要居住民族是氐羌人,他们把堰叫做“堋”,于是都江堰就有了“湔堋”之名。

三国蜀汉时期,都江堰地区设置都安县,因县得名,都江堰又称“都安堰”。至唐代,改称为“楗尾堰”。直至宋代,在宋史中,才第一次提到都江堰。

“堰”这个字,也有名堂——堰指的是较低的挡水构筑物,作用是提高上游水位,便利灌溉和航运。

在我们的初步设想中,首先是探究名字的来历,通过名字弄清楚历史和对后世的影响。这些任务在出发前让大家进行研究,通过演讲会形式进行交流。

在都江堰科考过程中,重点放在飞沙堰和宝瓶口,在现场进行科学实验,结合现场实验,探究古人的科学思想。特别是都江堰背后的契合于“因势利导”的哲学思想。

NO.2 科学老师们设计的历史课

经过几年的准备,我们的科考都江堰团队终于出发了。

进了景区,首先安排大朋友小朋友们给李冰等建造者们的雕像三鞠躬,之后大家找地方召开演讲会。我们发现,孩子们的演讲水平不比导游差,一个个引经据典,娓娓道来。

第一组演讲主题:为什么要建造都江堰?

公元前280年,大将司马错集齐10万人马,率领一万艘战船从岷江上游出发,南下攻打楚国,在夺取了楚国的商於(今重庆涪陵)之后,军队却因为粮草和兵马不能及时补充,在商於陷入了瘫痪,无法继续深入楚国。因为当时训练士兵,打造兵器,征集军需物资,主要是在成都,可是造船和起运却要在岷江上游的汶山进行,兵马从成都到岷江运输码头至少要经过50多公里的陆路行进,这样一来就很难在作战中及时地补充兵源和物资。所以需要把岷江改道,引水经过成都,使其真正成为一条战争补给线……

孩子们的讲述,引发了大家对建造都江堰原因的讨论,有些人认为是为了农业生产才建造的都江堰,有些人认为是因为军事原因才建造的。

这种对历史事件的讨论和质疑是非常重要的,加深了大家对都江堰的认识,比听导游人云亦云的讲解强多了。

第二组演讲主题:烧石开山建造宝瓶口。

要把岷江水引入成都平原,需要在玉垒山上开出一个分水口——也就是后来的宝瓶口。宝瓶口修建时,由于那时还未发明炸药,必须采用人工开山的办法,但是人工开凿很难,于是人们想到了“热胀冷缩原理”——用火烧石,利用热胀冷缩的原理加快工程进度,这是一个很了不起的科学方法。

有了宝瓶口,岷江一分为二,可以分一部分江水向东,灌溉成都平原……

这些演讲,让大家对都江堰建立起了初步的认知!

在科学课的教学中,往往忽略了历史课的功能,科学课与历史课的结合,能够给受众产生更大的教育价值。

NO.3 飞沙堰的科学课

如果没有课程的引导,大家来到飞沙堰,应该是不会多看几眼的,因为这里从表面上看,是非常普通的。我们带着小朋友们和家长们来到这里的时候,看到游客们大多也就是拍个照片,就继续向前走了,停留时间不会超过几分钟,但是我们在这里停留了一个多小时。我们让孩子们仔细观察飞沙堰有什么特点,结果居然有人发现飞沙堰是凹槽结构。

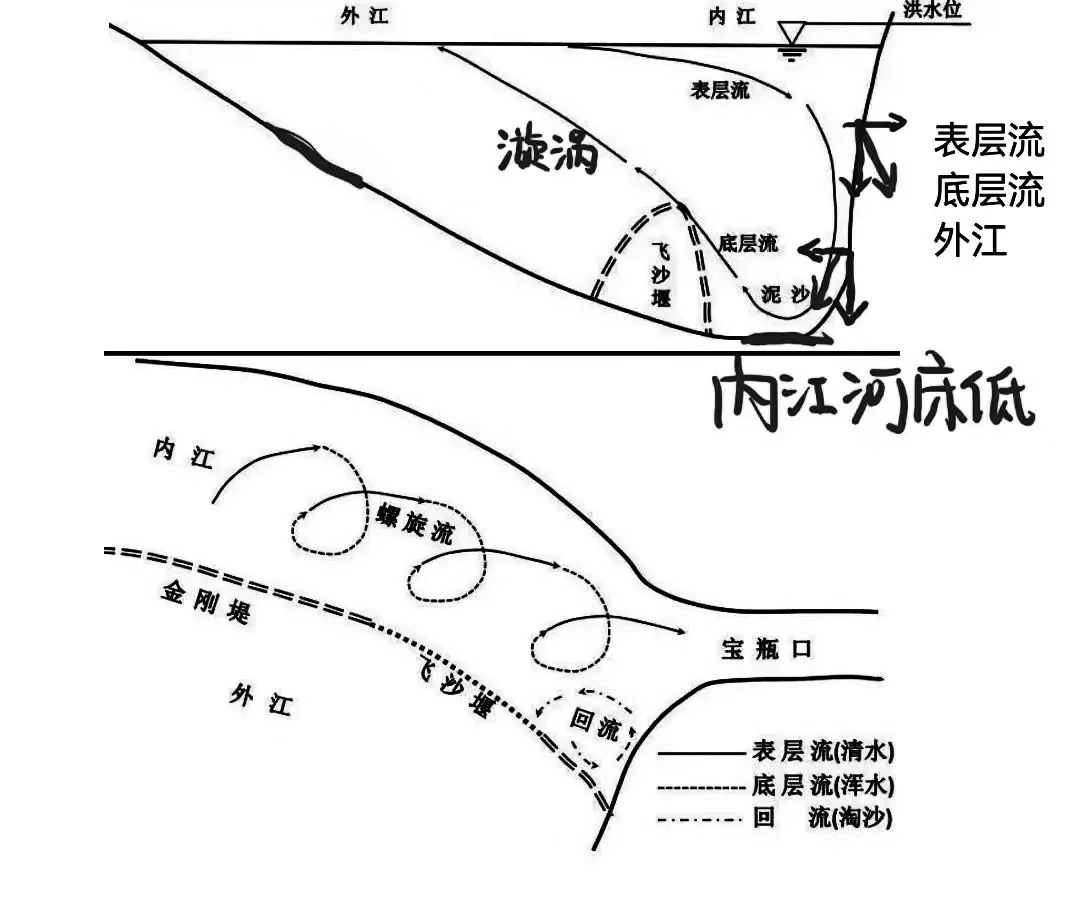

这是因为宝瓶口很狭窄,在汛期,内江的水位很高,高出来的水从飞沙堰漫过去,流回到外江,保证了不会淹没成都平原。

接下来,我们就让每个组拿出装了沙子的大饮料瓶,往里面装水,让大家开始摇晃,形成涡流,仔细观察沙子的变化。结果大家发现,涡流出现后,很多沙子就会被带着在涡流中运动。

这个时候,我们抛出了问题——水道中如果有沙子堆积该怎么办?刚开始,有人说,派人下水挖沙子;也有人说,用竹竿带着个铁勺子下去捞沙子。可仔细观察湍急的水流,又觉得这些方法不行。

导师团给每个小组发了一张飞沙堰的示意图。

看图纸,结合自己手中的摇瓶子实验,孩子们豁然开朗。原来古人在宝瓶口前方安装了一个“洗衣机滚筒”,把沙子摇起来进入飞沙堰。“洗衣机滚筒”在哪里呢?就在宝瓶口上游内江东岸的“ S型”结构那儿,大水冲到那里,直接撞到半挡着的玉垒山体岩壁,就会翻滚,下层泥沙翻上来,翻过飞沙堰,翻到外江里,从而合理解决了剩余泥沙的淤积问题。据说几吨重的大石头都会翻滚过去。

用现代的科学原理来说,叫做“悬移质泥沙的紊动扩散理论”:弯曲河道的水流运动冲击凹岸形成漩涡,低水(含沙量大)上堰过飞沙堰,高水(清水)下挫流入宝瓶口,这又在很大程度上解决了泥沙淤积的问题。

在这个过程中,越来越多的游客开始围观我们的科学实验和讨论会,他们也被孩子们精彩的发言吸引了。其实,大众对科学探究本身都是充满好奇的,能够来到都江堰的,都是对这里有期待、有憧憬才过来的。最重要的是,应该有沉浸式的高质量课程给到大众,让大家看到这里的神奇,同时也去传播我们祖先的智慧。

NO.4 再探——宝瓶口的科学课

宝瓶口是都江堰工程中的关键结构,起到“节制阀门”的作用,能自动调节接入内江的水量,这个关键咽喉,形状酷似瓶口,所以叫做宝瓶口。古人在玉垒山开出宝瓶口,留在右边的山丘,因为与玉垒山山体分离,所以叫做离堆。

关于宝瓶口的建造是我们课程设计的重点,因为在景区中不能使用火,所以我们把宝瓶口的探究课程放到了北川。在北川的科学老师宋东的安排下,我们科考了北川,采集了北川当地的岩石。在宋老师的学校里,孩子们跟北川当地的孩子们一起探究岩石热胀冷缩的原因。

孩子们采集了一些大大小小的石头,在酒精灯上烧烤,结果烤了好久一点儿也没变化。

后来,宋老师架起柴火,让大家把这些石头放在里面烤,还是没啥变化。有人提议,用烧火钳将烧热的石头挖出来,泼水,再放回去烧,这样反复来回,结果几个小时后,勉强才让石头裂开细缝。

当时是夏天。虽然北川的夏天不是特别热,但是孩子们夏天烤火还是很难受的。也不需要导师跟他们讲古代劳动人民有多辛苦了,大家就开始发感慨:“我们烧几块小石头,都这么难烧,还这么热,古人要烧一整座山的石头,那该有多难?”

将心比心,也是教育的一种很重要的方法。通过实地科考,再经过体验式烧石头,孩子们更能感受到古人的智慧和辛劳。

在我们烧烤石头的过程中,有几位家长居然利用北川的板岩,做成了一个石板锅,在上面炒出了牛肉、米粉等美味佳肴,也让我们的探究活动,实现了人人参与、人人体验的目标。

都江堰是一本很深厚的书,站在古人思想智慧的面前,我们觉得很渺小,对都江堰课程的开发,还需要挖掘的地方实在太多太多。都江堰课程的应用物理学课程开发,我们会继续去做。

——