新冠感染会影响生育意愿吗?

孙维佳 王琳琳 王雨欣

摘要:大疫之后第一年,人们的生育意愿如何,影响因素又有哪些?对1197户育龄家庭的调研发现,有潜在生育意向的家庭中,约有近四成在2023年有生育意愿。运用logit模型进行回归分析,发现影响生育意愿的主要因素有两个,即家庭经济状况如何、老人能否帮忙照顾孩子。此外,约有半数家庭虽然可能还会选择要孩子,但在2023年无生育计划。其中,约有200个家庭表示“担心疫情会反复,今年生育有风险”,故而不愿意在2023年孕育。调查中还发现,家庭普遍把“儿女双全”作为一种美好的憧憬,且这种憧憬能促进人的再生育意愿。

一、引言

从国家统计局公布的数据看,2019年、2020年、2021年全国人口自然增长率分别降至3. 32‰、1. 45‰、0.34‰,2021年我国总和生育率低至1.15,这意味着中国已经进入低生育率时代。生育率低迷已经成为我国社会发展的重大隐患,因此关注育龄人口的生育意愿尤为重要。

现有研究普遍认为,育儿负担过重是生育意愿低迷的重要原因。一是表现在经济成本高昂。收入是抚养孩子的物质基础,收入水平是影响家庭生育决策的关键变量,如家庭总收入的增加在短期会带来生育率的提高。受新冠疫情的影响,不少育龄家庭的收入减少,经济压力增大导致生育意愿降低。二是表现在时间成本与机会成本高昂,这两项成本又往往落在母亲身上。育儿过程中父职的缺失,使得照顾孩子的时间成本更多地由母亲来承担;照顾家庭让女性很难兼顾职场,必然影响职业发展,造成了较大的机会成本。此外,通常情况下,女性和父辈是家庭育儿主力,若父辈不能帮忙照料孩子,就会迫使家庭承担更多成本,经济成本和精力成本大大提高。三是表现在政策保障下观念的转变,多子多福观念淡化、生育无性别偏好成主流,以及女性生育观得到普遍认同等主流思想的转变,对我国生育率的稳步上升造成阻碍。此外,父母能否提供更多的照料支持,可能对“首孩”生育意愿影响不大,但对“二孩”生育决策影响甚大。

国家统计局数据显示:2021年,我国出生人口1062万人,人口出生率为7.52‰;死亡人口1014万人,人口死亡率为7.18‰;人口自然增长率为0.34‰,已經逼近人口“零增长”。近三年来,我国生育意愿持续疲软、生育基数持续萎缩、生育行为逐渐消极。在中国近年来出生数量持续走低的背景下,新冠疫情进一步压低中国的生育水平,加速了中国出生人口数量下行。一方面,新冠肺炎疫情导致大量的人口死亡、带来严重的经济衰退,甚至直接损伤生育能力并影响生育行为。

那么大疫之后第一年里,人们的生育意愿如何?没有生育计划的原因又是什么?对这一系列问题进行探究,能够提供相关微观层面的证据,让政府制定支撑性政策时,更具备靶向性。

为探究这些问题,笔者所在的研究团队在2023年年初进行了调研,然后对调研所得的第一手资料进行了分析,完成了此篇论文。

二、调查过程概述

本文的数据来源为线上调查数据。2023年2月初,本团队以已婚且育龄家庭为调查对象,初步设计出对家庭生育意愿及其相关因素的调查问卷,主要涵盖以下两个方面:一方面是育龄夫妻的婚姻状况;另一方面是其家庭状况。最终分三次在Credamo问卷调查平台上发布问卷并收集相关信息数据。本团队共发放1200份调查问卷,经过数据处理,最终确认出1197份有效问卷。

三、线上调研结果的回归分析

(一)描述性统计

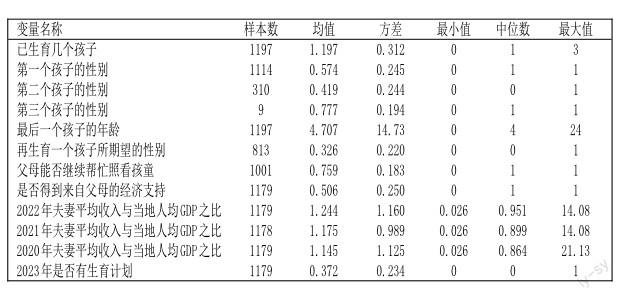

主要变量的描述统计记录在表1中。

当问及再生育一个孩子,父母是否能够继续帮忙照料时,1001个样本做出了“能或否”的回答1,其中有75.9%的家庭表明,父母乐于帮自己抚养孩子、分担压力。对于“是否得到来自父母的经济支持”的回答中,有近一半的家庭表示能够得到父母的经济支持。

从样本数据中发现,夫妻双方人均收入与当地人均GDP之比在2020年至2022年的样本均值呈逐年上升的趋势。只有37.2%的家庭在2023年有生育计划,当问及其余的740个样本回答了“否”的原因时,“以后不再生育”的均值为0.276,即有204户家庭表示绝不再生育。

表1主要变量描述性统计注:表中“父母”包括亲生父母、岳父岳母、涉及性别的变量,1代表男性,0代表女性;涉及“是”与“否”的变量,1代表是,0代表否。

(二)生育意愿的回归分析

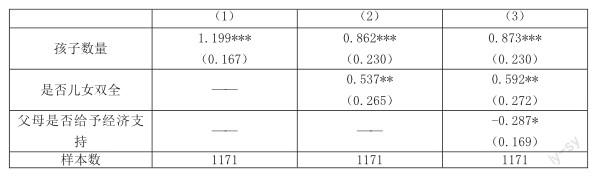

样本中有993户家庭没有表现出“以后不会再生育”的意愿,但其中什么样的家庭再生育的可能性更大?运用Logit回归模型进行建模。分析结果见表2。

回归方程(1):

“人的以后生育意愿”为Nobirth,“以后可能会生”界定为Nobirth=0,“不再生育”界定为Nobirth=1;children代表“孩子数量”,perfect代表“是否儿女双全”,moneyin代表“父母是否给予经济支持”,oldill代表“需要照顾的老人数”,futurecare代表“父母是否继续帮忙照看孩子”,rel22代表“2022年夫妻平均收入与当地人均gdp之比”,husage、wifage、husedu、wifedu分别代表“丈夫年龄”、“妻子年龄”、“丈夫学历”、“妻子学历”,ε为不包含在模型中的解释变量和其他一些随机因素对Nobirth的总影响项。

表2是否还可能有生育计划注:(1)*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平上显著;(2)括号内为异方差稳健标准误。下同。

回归(1)中只有孩子数量这一项系数为正,且在1%的水平上显著。这表明,生育意愿与孩子数量强烈负相关。

回归(2)中“是否儿女双全”这一变量在5%的水平上显著且系数为正,说明儿女双全是促使人们以后可能有生育计划的因素。

回归(3)中“孩子数量”和“是否儿女双全”依然是决定生育意愿的重要变量;父母是否给予经济支持和需要照顾的老人数的系数值都为负。

(三)2023年无生育意愿的原因分析

在调查的样本中,有534人虽未表示“以后决不会再生”,但表示在2023年无生育计划。调查中询问了无生育计划的原因,此问题的结果汇总在下表3中。

表3 2023年无生育计划的原因

我们发现“担心精力不足”是人们2023年无生育计划的首要原因,“担心经济压力过大”是第二原因,其次是“担心疫情反复”和“担心孩子太小”。

首先,以“是否担心精力不足”充当被解释变量,采用logit模型进行回归。结果表明,因担心精力不足而2023年无生育计划与最后一个孩子的年龄正相关。

其次,因担心经济压力过大而2023年无生育计划与家庭收入和父母是否继续帮忙照看孩子负相关。

最后,“担心疫情反复”充当被解释变量,采用logit模型进行回归,回归结果显示,担心疫情反复成为第三大因素。另外,因担心孩子太小而2023年無生育计划与孩子数量强烈正相关;因担心孩子太小而2023年无生育计划与最后一个孩子的年龄强烈负相关。

四、结论与政策建议

笔者所在的研究团队以线上调研的方式,对育龄家庭2023年生育意愿及影响因素进行了尝试性探究。研究结果发现,对于拥有潜在生育可能的家庭,他们是否计划在2023年生育,除家庭经济状况外,最重要的影响因素是父母能否帮忙照看孩子。“儿女双全”偏好普遍存在,但这不是影响生育意愿的重要因素,更应该被认为是家庭的美好憧憬。选择2023年暂不生育的家庭,相当一部分是担心2023年疫情会反复,生育可能有较高风险。鉴于以上结论,本文提出如下建议:

1.完善生育成本分担机制

建立社会和家庭双方良性互动的生育成本共担机制,为育儿家庭减少生育成本顾虑。目前,政策层面更多关注直接生育成本,而忽略了家庭损失的间接经济成本。为此,政府应当通过税收、转移支付的方式给予育儿家庭直接经济补贴,降低育儿家庭的直接经济成本。

2.鼓励隔代抚养并发展托育市场

无论从笔者线上收集的数据分析,还是线下的实地访谈,都发现“隔代抚养”这一传统家庭文化的传承,目前国内面临“入公立托育机构难和入私立托育机构贵”这样的难题,为此,政府应当鼓励并带动托育市场的发展,加强政府监管,对其质量、收费水平进行严格把关,切实解决幼儿入托问题。

3.鼓励生育政策与养老保险制度挂钩

随着“社会养老”“自我养老”等多元养老方式的兴起,“子女养老”的传统养老观念已不再深入人心。政府应重视社会养老保险对生育意愿带来的正向影响,可以将社会养老保险费率同生育子女数量相结合,子女数量多的家庭可以获得更高的费率及政策支持。

基金项目:2022年山东省大学生研究性学习与创新性实验计划项目“后疫情时代农村地区‘三孩生育意愿及影响因素——基于山东省济南、济宁、临沂等地的调研(编号:S202210454013)”的阶段性研究成果

(作者单位:济宁学院儒商学院273100)