札虽小却境界大

胡西林

西泠印社成立于1904年,今年120岁了。福建收藏家叶怀仁先生从所藏名人信札(含部分手稿)中辑出印社已故社员手迹120件,以合印社岁龄编成《孤山雪鸿》一书,日前该书由西泠印社出版社印行出版。

名人信札手稿是近十多年来的收藏新宠,形成原因有种种,在我看来主要有四点:

其一,信札是人与人交往的直接见证和情感的真实记录,不但可稽过往,还可旁注历史,其中出自特别历史时期、涉及特殊历史内容和人物的名人信札尤具价值。

其二,从中华人民共和国成立至今,由于种种原因,有些信札手稿存世不多。

其三,从书法角度讲,信札手稿最能反映书画家非创作状态下的书写面貌,见本真、不造作,为人喜爱。

其四,在传统书信成为少数人行为和纸笔书写渐行渐远的当下,信札手稿存量本不足,增量又少,日趋为人陌生的态势明显。

何况收藏人群在迭代更新,有限的资源被更多的人竞争,在这种情况下名人信札手稿想不成为收藏新宠都难。有人溢出藏品,有人接盘藏品,接盘者中不乏新生代收藏家,这是好现象。

而阅读名人信札手稿的妙处,在于体味内容的同时还有书迹养眼,滋趣滋乐。我们不妨从《孤山雪鸿》中选二札举例:

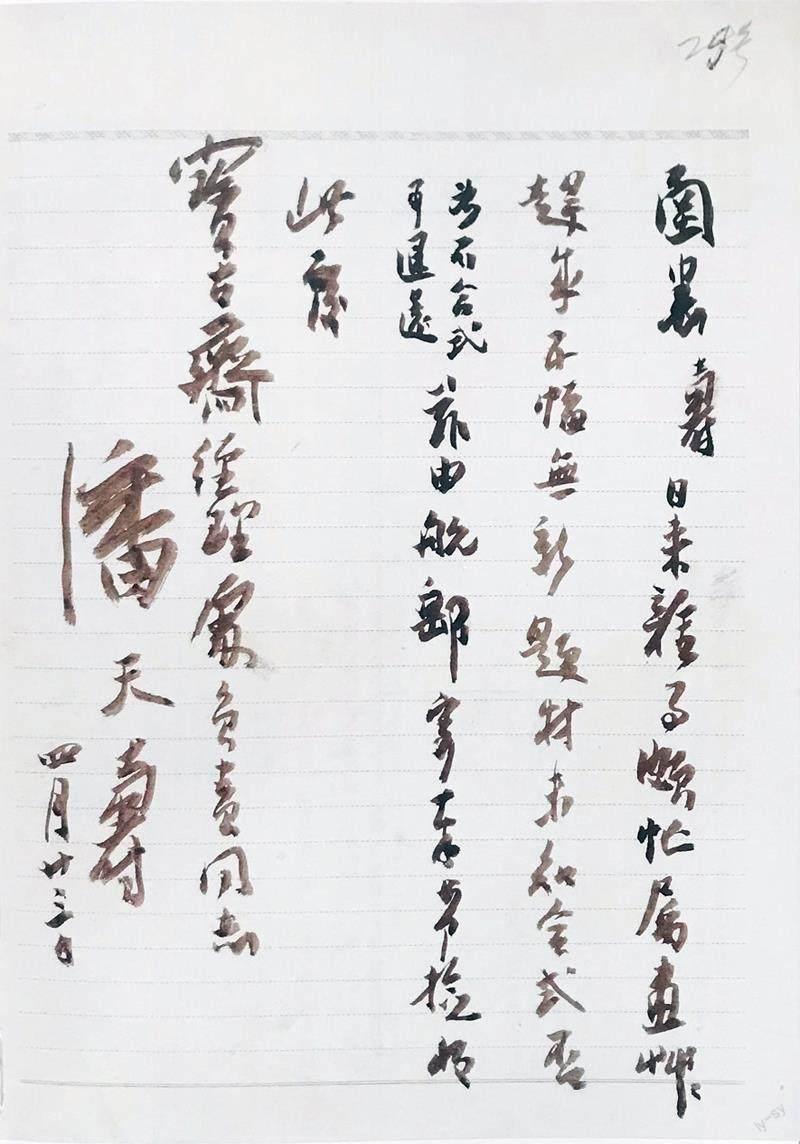

吴昌硕致任伯年便札

任伯年长吴昌硕四岁,二人之谊在师友之间。任、吴相识于18 83年吴昌硕赴津在沪候轮之际,那时吴昌硕尚居苏州,年4 0岁。18 8 7年,他从苏州移居上海,所居之所与任伯年相近,从此往来频繁。

这封吴昌硕致任伯年便札约作于吴昌硕50岁之前,因为相互间有旬日不见,吴昌硕奉“团、粽各几许”问候任伯年先生,此札是所附便函。估计无需邮差传递,是遣家人送过去的。任、吴二位皆是大家,任伯年为吴昌硕作有多幅画像,很传神,吴昌硕也在多幅作品的跋识中谈及任伯年。毫无疑问,这些作品无论从研究两人交往还是艺术呈现来看都是重要作品。相较之下,一纸便札分量“轻”了,但是便札里面有细节,体现了二位大家生动具体的交谊,同样难得。书写也松灵,援笔立就,呈现了吴昌硕中年的行书本色。

据“ 西泠五老”之一的林乾良签条云,此札为沙孟海先生赠予他。吴昌硕致任伯年,经沙孟海递藏转赠林乾良,一百二三十年间,一通信札外延满满都是浆:吴昌硕曾师任伯年,沙孟海则为吴昌硕弟子,林乾良又与沙孟海亲近,真所谓一纸便函传佳话。如今林乾良年事已高,溢为叶怀仁收藏,赓续佳话也!

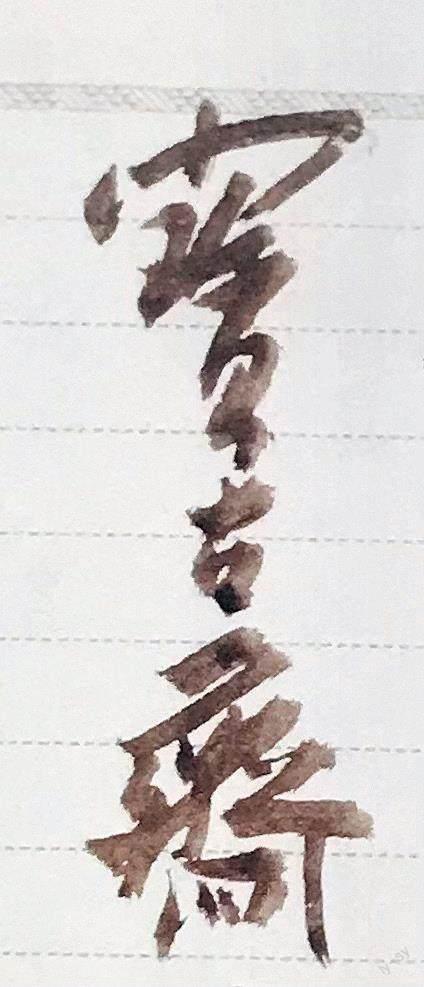

潘天寿致宝古斋信札

吴昌硕致任伯年便札

宝古斋在北京琉璃厂,19 4 4年由邱震生等10人创办。关于宝古斋,最传奇的故事在所悬之匾。琉璃厂原有虹光阁古玩铺,邱震生学徒于此,并在虹光阁干了2 0多年。19 4 2年,虹光阁老掌柜去世,少掌柜与邱震生有矛盾,邱震生于是辞柜离开。两年后,邱震生等10人在琉璃厂另起炉灶开新店,却为取名号并请有名望的书法家题名犯了难。

潘天壽致宝古斋信札

潘天寿所书“宝古斋”三字同样耐看,笔拙,自带参差,错落有致。

正巧,当时琉璃厂有一家由光绪皇帝的老师翁同龢题匾的赏古斋古玩铺歇业,于是有股东建议借赏古斋旧匾为己用,那他们叫赏古斋,我们就取名宝古斋。众股东都觉得主意不错,可是翁同龢于光绪三十年(19 0 4年)就下世了,如何补字移用?后来的办法是请股东之一的篆刻家陶北溟仿翁同龢字改“赏”为“宝”,悬于门额。这是传奇,佳话至今。

该信札内容如下:

函悉。寿日来杂事颇忙,属画草草赶成五幅,无新题材,未知合式否?如不合式可退还。兹由航邮寄奉,希检收。此复宝古斋经理处负责同志。潘天寿,四月二十三日。

这应属潘天寿为宝古斋作画,札系寄画前所书,时间大概在1960年前后。应该是与画分寄的,当年挂号邮件(所谓航邮)邮局要拆包捡视,寄物不可夹邮信件。估计潘天寿与宝古斋并不熟悉,故无具体收件人姓名,而是笼统以“宝古斋经理处负责同志”称呼,但潘天寿放心,邮件不会丢失,可见当年社会风气的淳朴。

与上述吴昌硕信札一样,此札也是随手写就,纸则取自光滑不吸水的16开笔记本,潘天寿并不介意,严谨如他也有随意的时候。

潘氏书法受明代黄道周影响最深,拙朴老辣。此札书写一如其绘画有霸气,尤见落款,“潘天寿”三字不掩性情,大而突出。霸气是不是傲气?换作有些人也许是,但对于潘天寿而言绝不是。我们不妨用白纸掩住其署款再看全札:剩纸过空。这就是潘天寿,即使书信他也顾及章法,不如此不足以压幅。从美学角度讲,霸气是美,是艺术之气度格局,从人格学角度讲,霸气是尊严,是自信。

潘天寿所书“宝古斋”三字同样耐看,笔拙,自带参差,错落有致。说句开玩笑的话,宝古斋若换新匾,以此三字替换翁氏所书,在我看来更美!

札虽小境界大,这是一帧养眼的潘氏书法小品。

——纪念沙孟海诞辰120周年书法篆刻艺术展暨文献展

——从任伯年到徐悲鸿”展