中原文化遗产时空分布特征与影响因素

——以河南省文物保护单位为例

王 赫,冯婉婷,董 谱,刘保国*

(1. 河南农业大学风景园林与艺术学院,河南 郑州 450002)

文化遗产作为人类祖先在数千年历史文化变迁中所创造的共同财富,在国家文化软实力和传承国家民族精神等方面具有不可估量的意义。自1972年联合国教科文组织在巴黎举行并通过第十七届《保护世界文化和自然遗产公约》以来,世界遗产委员会便号召各国协力保护全人类共同拥有的文化财富。通过研究国内外有关文化遗产方面的文献发现,国外文化遗产的研究方向主要聚集在法律法规、遗迹保护、资金保障制度等方面[1];国内研究在借鉴国外相关经验的基础上,内容集聚在应用研究、技术研究和应用基础研究等方面[2-4],而以地理学为视角的文化遗产分布特征研究较少,且在时空格局演进方面的研究较薄弱。

河南省作为中原文化的发源地,悠久的文化历史和得天独厚的地理环境使其拥有不可计数的文化遗产。本文选取文化遗产中的物质文化遗产——文物保护单位(以下简称文保单位),作为研究样本。同时,为了梳理不同时期文保单位的时代特征,在以习近平总书记为核心的党中央高度重视文化遗产的历史意义与作用[5]的政治背景下,本文采用相关地理信息研究方法对其所在的历史朝代、地形地貌、文化背景进行分析和解读,并探寻其背后的影响因素,以期为后续河南省文化遗产保护与利用提供借鉴。

1 研究区概况

河南省位于我国中部的华北平原,东接安徽省、山东省,北接河北省、山西省,西连陕西省,南邻湖北省,总面积为16.7 万km2;地形构造较复杂,由平原、盆地、山地、丘陵、水面构成,整体呈望北向南、承东启西之势。目前,河南省共有1 个省直辖县级市、17个地级市和21个县级市。

2 研究数据与方法

2.1 数据来源

351 个文保单位数据来源于河南省人民政府公布的第8 批河南省重点文物保护单位名录。本文在文献分析和地理信息坐标统计法相结合的基础上,借助Map Location 工具将351 个文保单位按时间和类别分批进行统计与转换,获得与之对应的经纬度坐标;再通过ArcGIS10.7 软件对得到的经纬度坐标进行地理坐标匹配和校准,生成对应的文保单位空间分布图。

2.2 研究方法

1)最邻近指数能反映点状要素在研究范围内的空间邻近分布特征,计算公式为:

2)地理集中指数和不平衡指数可反映文保单位在省内不同区域分布的集中和均衡程度,计算公式为:

式中,G为地理集中指数,值越大,表明区域内研究对象分布越集中,反之则越分散;n为研究区数量;Xi为第i个研究区的研究对象数;T为研究对象总数[8];S为不平衡指数,S=1 说明其分布呈集中态势,S=0 为均匀分布,0<S<1 表明其分布均衡[9];Yi为各地区文保单位数量占河南省总量的比重从大到小排序后到第i位的累计百分比。

3)核密度估计法可更加直观地反映河南省内文保单位的空间聚集特征[10],计算公式为:

式中,f(x)为核密度值;n为样本数量;h为带宽[11],作为点状要素对周边的最大影响距离,经多次试验,设定为70 km最适宜;x-xi为估计点x到样本xi的距离。

3 研究结果与分析

3.1 文保单位时空分布类型

根据中原文化从旧石器时期到近代的历史演变,本文将出现在中原地区的若干文物古迹粗略分为史前至先秦时期、秦汉至隋唐时期、宋元明清时期、近代以来时期4个时期,再利用式(1)对不同时期进行计算,结果见表1,可以看出,仅有秦汉至隋唐时期的文保单位为均匀分布,其余时期均为集聚分布。

3.2 文保单位时空分布均衡性

通过式(3)计算得到河南省文保单位的实际地理集中指数G=27.19。假设河南省文保单位呈理想均匀分布状态,其地理集中指数G0≈23.57 ,可以看出,G>G0表明河南省文保单位的空间分布特征呈不均匀状态,因此采用不平衡指数对区域内的文保单位进行进一步测验。计算得到不平衡指数值为0.34(<1),表明河南省文保单位呈不均匀分布状态。为使研究结果更加直观,结合洛伦兹曲线(图1)可更加清楚地了解河南省文保单位的分布特点和集聚现象。结果表明,河南省文保单位在平顶山、焦作、南阳、洛阳等地分布较多,这4个区域的总占比可达41%。

图1 洛伦兹曲线图

3.3 文保单位时空分布特征

1)史前至先秦时期。将核密度带宽设置为70 km,史前至先秦时期的文保单位呈以三门峡、平顶山、南阳为主核心密集区,以周口市为副核心密集区的分布特征(图2a)。从史前时期人类在中原地区生存和繁衍以来,文化遗产便在中原大地有了一定程度的萌芽与发展。随着夏商周以及春秋战国时期的建都选址与政治制度的确立和演进,较强的封建等级观念开始有了不同程度的发展,因此以天秩有礼的礼乐制度便成为该时期的主流思想,不同等级的宫殿与墓葬制度[12]由此产生,形成了以古遗址为主的文保单位(表2)。

图2 各时期文保单位核密度分布

表2 河南省文保单位不同历史时期数量统计/个

2)秦汉至隋唐时期。将核密度带宽设置为70 km,秦汉至隋唐时期的文保单位呈以郑州、许昌、安阳为主核心密集区,以信阳、洛阳为副核心密集区的分布特征(图2b)。该时期是河南省历史大动乱时期,频繁的军事兼并和长期的黄河水患泛滥[13]使得河南经济与文化发展严重受阻。同时,随着全国的经济重心由北向南转移[14],河南领先发展的社会经济步入一蹶不振的阶段;但隋唐两代的都城仍在河南境内,因此便留下了少量以古遗址为主的文保单位。

3)宋元明清时期。将核密度带宽设置为70 km,宋元明清时期的文保单位呈以焦作为主核心密集区,以平顶山、南阳为副核心密集区的分布特征(图2c)。该时期作为河南政治、文化与经济“回光返照”的时期,政治的稳定和经济的发展使得商业经济发展迅速,建筑方式从里坊制转变为坊巷制,商业活动时间也不再受限,商业活动与建筑形式盛极一时。明清时期,随着移民政策与大运河的贯通,河南开封与焦作等地成为主要的交通要道和迁入地,又因焦作煤炭资源丰富,便形成了以焦作为主且类型多样的文保单位。

4)近代以来时期。将核密度带宽设置为70 km,近代以来时期的文保单位呈以开封为主核心密集区,以信阳为副核心密集区的分布特征(图2d)。开封作为河南省省会,大量学校、会场以及早期省政府旧址修建于此。信阳作为豫南抗日根据地之一,也留下了众多以旧址和旧居为主的文保单位。

4 影响因素分析

4.1 海拔因素

将河南省高程数据图与文保单位分布图进行叠加,得到海拔分布图(图3);再按照0~200 m 为平原,201~500 m为丘陵,501~1 000 m为山地的分类标准对不同时期的文保单位进行界定。结果表明(表3),平原地区的文保单位有268 个,丘陵地区的文保单位有65 个,山地的文保单位有18 个。为进一步验证海拔升高对文保单位数量的影响,借助SPSS 软件的Pearson 相关性分析对其进行统计分析。计算得到Pearson 系数为0.998,在0.01 级别上,相关性为负值,呈显著负相关性,即河南省文保单位数量随海拔的升高而减少。由图3 可知,河南省西部多为山区,东部多为平原,因此文保单位呈现东多西少的分布特征。

图3 海拔分布图

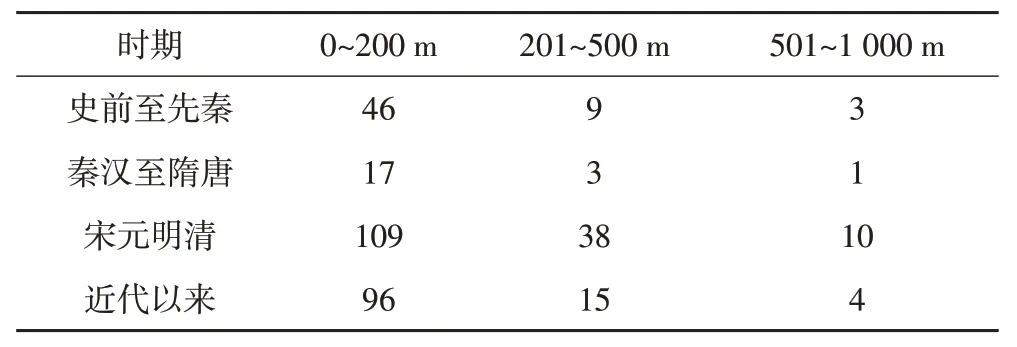

表3 不同时期文保单位高程海拔分布数量统计/个

4.2 坡度因素

本文根据1984年中国农业区划委员会颁发的《土地利用现状调查技术规程》对坡度进行分级;再利用ArcGIS 10.7软件提取河南省坡度DEM数据,得到坡度分布图(图4)。运用SPSS软件的Pearson相关性分析对分布在不同坡度上的文保单位进行统计分析,计算得到Pearson 系数为0.667,相关性为负值,呈显著负相关性。结合图4和表4可知,在4个时期中分布在2°~6°坡度上的文保单位较多,文保单位数量随着坡度的抬升而减少,且多数沿河南省西南部的伏牛山脉呈C型分布。

图4 坡度分布图

表4 不同时期文保单位坡度分布数量统计

4.3 交通因素

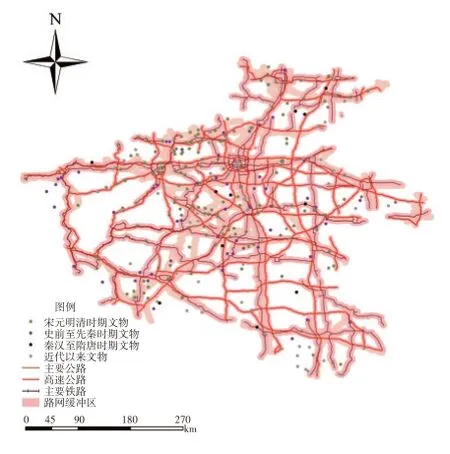

将河南省不同时期的文保单位与主要公路和铁路进行叠加,分别设置10 km 和13 km 的缓冲区,借助ArcGIS 10.7中的缓冲区分析工具得到河南省主要交通路网的分析图(图5),计算得到缓冲区内的文保单位共计252个,比例高达71%。运用SPSS软件的Pearson相关性分析对分布在不同路网缓冲区内的文保单位进行统计分析,计算得到Pearson 系数为0.631,相关性为正值,呈显著正相关。据记载,古代交通以陆运和水运为主,尤其是隋唐时期,随着大运河的贯通,使其成为当时最重要的水上交通线路。同时,河南省作为大运河南北运输的中转地区,大量商品由此转运,从而构成了以洛阳、开封为中心的交通网[15-16],大量建筑、商业会馆等选择沿道路进行修建。

图5 文保单位沿路网缓冲区分布

4.4 河流因素

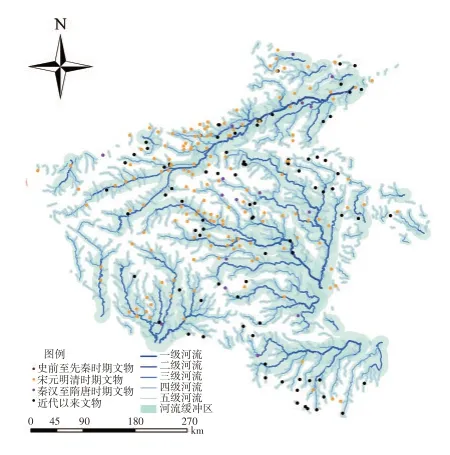

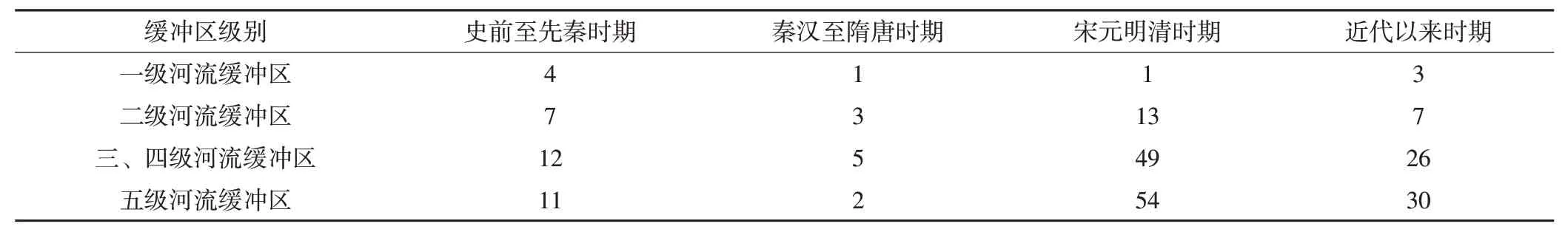

为研究河流对河南省文保单位分布的影响,借助ArcGIS 10.7软件,将河南省水系按径流大小分级并与文保单位分布图进行叠加。由图6、表5 可知,分布在各级缓冲区的文物数量分别为9个、30个、92个和97 个。运用SPSS 软件的Pearson 相关性分析对分布在不同河流缓冲区内的文保单位进行统计分析,计算得到Pearson 系数为0.529,相关性为正值,呈显著正相关,表明不同时期文保单位选址均有亲水性特征。河南省水系网络发达,流域面积众多,其中“母亲河”黄河贯穿其中,良好的土地资源和生存环境使得不同时期的人选择依水而生,建筑依水而建。

图6 文保单位沿河流缓冲区分布

表5 不同时期文保单位沿各级河流缓冲区分布情况/个

4.5 政治文化因素

一部河南史,半部中国史。政治文化因素作为文化软实力的体现,对文保单位的分布特征亦有异曲同工的影响。通常,历史古迹的修建反映特定时期内政治和文化的发展;相反地,政治和文化的发展又影响着文物古迹的分布和修建类型。自仰韶、裴李岗等文化[17]被记载以来,文物古迹便在历史中有了萌芽。随着不同时期的政治和军事活动,反映不同历史主题的文物古迹得到了发展与传承。历史的长河激流猛进,文化的互动也不会彻底的趋同,不过正是因为这些历史的变迁和文化的发展,才促成了现今不可胜计的文化遗产。

5 结 语

1)河南省文保单位在史前至先秦时期、宋元明清时期和近代以来时期的最邻近指数值均小于1,而在秦汉至隋唐时期大于1,说明文保单位在3 大时期的空间分布上呈现集聚特征,在秦汉至隋唐时期呈分布特征。

2)河南省文保单位的地理集中指数为27.19,不平衡指数为0.34,表明文保单位的空间分布不均衡,数量以宋元明清时期最多,主要分布在焦作、平顶山、南阳、三门峡等地区。

3)河南省文保单位在4个不同历史时期的集聚程度与类型有所差异。文保单位在史前至先秦时期集中分布在平顶山、三门峡和南阳等地,类型以古遗址为主;在秦汉至隋唐时期集中分布在平顶山、郑州和濮阳等地,类型以古遗址和古墓葬为主;在宋元明清时期集中分布在焦作市,类型以古建筑为主;在近代以来时期集中分布于开封市,类型均为代表性建筑。