团结渠,夏县的“红旗渠”

胡春良

“这是一部自力更生、逆天改命的创业史、奋斗史,在英雄辈出的夏都大地上广为流传;这是一条众志成城、山河让道的团结渠、人工渠,在巍峨险峻的中条峭壁上如龙盘旋;这是一座战天斗地、不怕牺牲的群英碑、精神碑,在中华民族的精神谱系中熠熠生辉。”

荣获2020年度中共山西省委党员教育电视片一等奖的纪录片《“人工天河”团结渠》这样定义“团结渠”!

团结渠是夏縣泗交和祁家河交界处的水利工程,人们习惯叫它“祁家河水电站”工程。

团结渠工程是浩大的,据有关资料记载,工程上马于1975年,历经三年建设,先后动用民工1.2万人,修筑引水渠道16.2千米,动土石23.68万方,共计投资600余万元,装机容量达2520千瓦。

工程建设是十分艰难的:据《水电站纪事》碑文记载:“县委成立工程总指挥部,时任县委常委、县革委会副主任董强华任总指挥,率数千民工浩浩荡荡,于深山老林扎寨安营。垒石为灶,结席作房,干群一体,宿露餐风。奋战工地夜以继日,渴饮涧水饿啃干粮。机械缺乏,叩地垦壤唯有镐锹;工具简陋,破石凿岩全赖钎锤。跨涧架渡槽,过山凿隧洞。老鸹崖勇士悬绝壁,小里河铁人履寒冰;更有数人,献身工程。人迹罕至,无径可循。工程所用材料,仅靠人力搬运。为保施工,民工披荆斩棘,裤沙衣灰,肩荷背负,匍匐而行。施工场景之悲壮,令条山为之失色,涧水为之动容;苦战三年,方告竣工。”

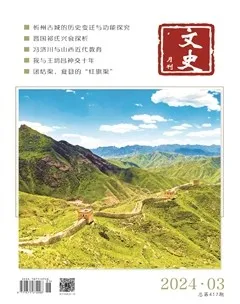

团结渠,是中条山的红飘带,是艰苦奋斗的正气歌,是华北地区的“红旗渠”。团结渠是一首同中条山一样峻拔巍巍的诗篇,激荡在生命里,回响在山乡的沟沟壑壑、山山岭岭中!

但是,团结渠一直是清晰而模糊的存在。我梳理着有关团结渠的记忆,寻找它的纬度,感知它的温度!

和团结渠的第一次接触是初中毕业那一年。生活在祁家河上坪的老舅去世了,爸爸因为严重的腿疾不能行走,我代父奔丧。对这位老舅,我没有丝毫印象。老舅的姐姐嫁给我爷爷,二十二岁就去世了,没有留下子女,爸爸是爷爷后来又娶的奶奶生的。在爷爷去世后和这位奶奶合葬时,奶奶的娘家人来过,是和我同辈的一个年轻人。除此之外,没有任何关于老舅一家的记忆。

我带上妈妈按礼俗为老舅缝制的被子同报丧人一起出发了。当时下着很大的秋雨,我们翻过家对面的大山,在丛林里穿行,经过砖庙,到达武家坪。当时泗交河水暴涨,武家坪一带的河道已经浊浪滔滔,山洪声震山谷,我和同伴冒险涉水而渡,踏上水库堤坝,沿团结渠向祁家河进发。

我是山里生山里长的孩子,按说什么样的山峰,什么样的悬崖峭壁都是不怵的。但是在雨幕中打伞前行,我还真被惊到了。水渠蜿蜒在山间,穿丛林,过悬崖,过山洞,像极了一条看不见头尾的巨蟒。我时而小心翼翼,时而心惊肉跳,扶着崖壁前行。特别是到了一处悬崖,同伴说那叫老和尚崖,意思是像老和尚头一样光滑的悬崖,现在才知道那就是著名的老鸹崖是也。往崖下看,河道就像一条曲线,河滩上的牛群像小甲虫;往上看,在云雾笼罩中的山头,根本看不清。水渠呢,就像刻在悬崖上的一线小划痕,人沿着崖壁只有弯腰半匍匐前行。说实在的,我从没有走过这么险的路,尽管此前我晚上打猎也攀爬过不少悬崖,但这次真的怕了,心颤颤前行。当时就想,这渠道是怎么修成的呢?这需要多大的胆量呢?经过一天的艰难行走,傍晚时分总算到了老舅家!但是团结渠就以这样险峻的形象烙在脑海里了,至今心有余悸!

说起团结渠的险,可是了不得的,它会要了人的命!它的确要了我们村一个人的命!团结渠开建是1975年,那时我还是只有几岁的山村野孩子,父母忙得顾不上照顾我,爷爷奶奶也管不了太多,整天就是和一群大大小小的孩子疯玩,不是在太宽河里摸鱼逮螃蟹,就是在村子里疯跑。记不清具体是哪一年,有一天下午,奶奶突然说春沟的侯海旺在修祁家河水电站时从悬崖上掉下去摔死了,人已经从工地抬回来了,准备埋。当时海旺可能也就三十岁左右,没有成家,他家在春沟的山沟里,离我家还有几里地。我能看出奶奶的悲伤,也看到了爷爷的叹息,当时太小,也不理解那些。后来大点的时候,才听大人们讲,海旺是基干民兵,是突击队员,他是在悬崖上排除哑炮时失足摔下悬崖的,应该就是老鸹崖一带。后来想想,这对于他白发老母是多么沉重的打击呀。再大点的时候,我好多次路过海旺叔叔的家,总看到他白发的母亲坐在门口的石头上,眼神痴呆而迷茫,身边守着一条很凶的大黄狗,一见生人就猛扑着叫。如今想来,应该深深致敬海旺叔叔,他的名字就镌刻在那长长的团结渠上,就奔流在清清的渠水里!

说起这条人工天河,我很为父母骄傲!他们都参加了团结渠的建设。他们参与修建的是哪一段,有没有老鸹崖那一段,就不知道了。有几个情景至今记忆犹新!第一个场景,应该是在海旺叔叔去世不久,大队里轮到爸爸去了,好像是个冬天,反正天气很冷。奶奶为爸爸烙了许多玉米面掺杂一点小麦面的烙馍,爸爸在绑腿,很少和爸爸说话的爷爷,半天蹦出一句话:很苦,当心。最后奶奶把爸爸送到村口的老核桃树下,看着爸爸跨过太宽河,爬上村对面阳坡,朝着武家坪的方向走去。森林淹没了爸爸背着馍袋和镢头的身影,奶奶依然站在树下望了许久。

第二个场景,大约是四十天以后,爸爸回来了,头上满是泥土,胡子拉碴,像个野人,他带去的那把镢头,也磨得只剩下很小一截。隐约听到他对奶奶说,一直睡在山崖根,晚上用落叶盖着,还是冷得不行。至于其他,我什么也没印象了。

第三个场景,是妈妈修渠出发之前。那时妈妈不到三十岁,是村里的妇女队长,她要带队前往。妈妈出发前,外祖父、外祖母都来家里了,说了好多话,外祖父把他多年压在箱底舍不得穿的老羊皮棉袄给妈妈带上了。妈妈走时,我记得特别清楚的是,她戴着蓝色的围巾消失在小村口的土路上。那时也不懂什么,傻乎乎地看着妈妈和许多村里的妇女一起走远。

团结渠已经近半个世纪,历经岁月的风雨,闪耀着夺目的光华。

团结渠,它铭记着一个时代,它见证着一种精神,青山有情,家园有灵,奋斗的故事,当是永远的风景、丰碑。