都江堰市某公路工程K1+043~078左侧滑坡分析及思考

谭盛宇 姚刚 孙璐 何薇 赵海松

摘要 滑带作为滑坡中强度最为薄弱的区域,是控制滑坡稳定的关键部位。一般的滑带土在自然状态已接近饱和,同时其渗透性小,对于水文地质条件变化小的一般滑坡而言,可认为滑带土长期保持饱和状态。降雨引发的滑坡,按照总应力法考虑,主要是降低了滑带的岩土力学参数或增加了滑体的重度,导致滑坡发生。文章以都江堰市某公路工程K1+043~078左侧滑坡为研究对象,在现场地质调查及室内岩体实验的基础上,结合滑坡发生时的降雨情况,分析滑坡坡体结构,得出滑坡发生的成因。

关键词 滑带;多期变形;降雨产生

中圖分类号 TV223 文献标识码 A 文章编号 2096-8949(2024)03-0031-04

0 引言

滑带作为滑坡中强度最为薄弱的区域,是控制滑坡稳定的关键部位。一般的滑带土在自然状态已接近饱和,同时其渗透性小,对于水文地质条件变化小的一般滑坡而言,可认为滑带土长期保持饱和状态[1],斜坡内的软弱夹层(尤其是泥化夹层)容易遇水软化导致其力学强度降低[2],形成潜在滑动面。干湿循环过程中滑带土抗剪强度的降低主要由其黏聚力降低导致,经过多次循环后强度变化不大。[3]降雨引发的滑坡,按照总应力法考虑,主要是降低了滑带的岩土力学参数或增加了滑体的重度,导致滑坡发生。该文以都江堰市某公路工程K1+043~078左侧滑坡为研究对象,在现场地质调查及室内岩体实验的基础上,结合滑坡发生时的降雨情况,分析滑坡坡体结构,得出滑坡发生的成因。

K1+043~078左侧滑坡原地形前缘临空,由于滑带埋藏较浅,为相对隔水层,场区年内经常阴雨天气,坡体长期过水,可认为滑带常年处于饱和状态。经历较大降雨后地表水渗入,坡体地下水位上升至坡表,导致滑体重度迅速上升,土体在降雨饱水后,坡体发生变形。经历多次较大降雨后,滑坡发生多期变形,逐渐向后牵引,最终在土体内发生近圆弧形失稳破坏。

1 工程背景

K1+043~078左侧滑坡位于都江堰市龙池镇,线路K1+043~078段横穿滑坡前缘。原设计该段路基边坡以挖方形式通过,左侧挖方边坡高约4 m,采用浆砌挡墙进行支挡。该段线路左侧边坡发生破坏后堆积于K1+043~078段道路上,阻断交通,后对堆积于道路右侧的滑体进行了清除,以保证交通出行。

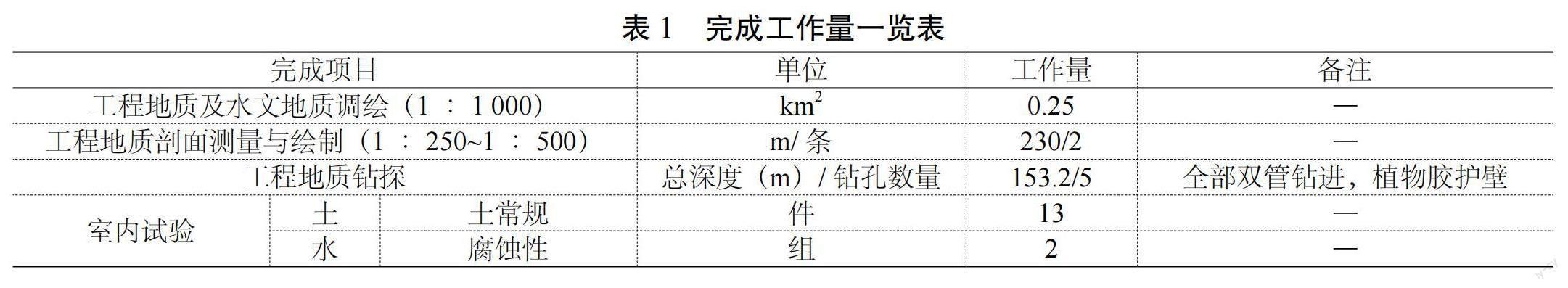

该次勘察根据《公路工程地质勘察规范》(JTG C20—2011)、《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T 32864—2016)相关勘察技术要求,进行工程地质测绘、勘探和试验。该次在滑坡上共布置钻孔5个,其中滑坡体上布置了2个,并进行了详细的工程地质调绘,查明了滑坡基本特征以及下伏地层岩性、岩土体结构特征,勘察成果满足技术规范要求。该次勘察完成的工作量见表1。

2 工程地质条件

2.1 场区地形地貌

测区位于四川盆地西部,属构造剥蚀中山及河流侵蚀堆积地貌。区内最低点为场地南侧岷江沟底(2007年后紫坪铺水库淹没,水库正常水位877 m),海拔约775 m,最高点为场地西侧白岩山,海拔约1 569 m,相对高差约794 m,区内主干山脉延伸方向一般呈北东—南西向,地形受构造和岩性控制明显。场区斜坡坡向约108 °,坡度约10 °~25 °,局部发育陡坎,总体上缓下较陡,上部斜坡约10 °~18 °,下部约20 °~25 °。滑坡区地貌如图1所示。

2.2 地层岩性

场地出露及钻探揭露的地层为新生界第四系全新统人工填筑层、滑坡堆积层、崩坡积层、上更新统冲洪积层及古生界二叠系下统栖霞茅口组,现分述如下:

2.2.1 第四系全新统人工填筑层(Q4ml)

该层为龙池连接线道路填筑土,推测该层厚约0.5 m。

人工填土:灰色、灰褐色,回填土以碎石为主、表层20 cm为混凝土。碎石石质成分为强风化灰岩,棱角状,中密~密实状,透水性较好。

2.2.2 第四系全新统滑坡堆积层(Q4del)

该层主要分布于滑坡上,主要为黏土,钻孔揭示该层一般厚约4~9 m。

黏土:灰黄色,以黏粒为主,粉粒次之,可塑状为主。其中ZK4钻孔5~9 m发育多处光滑面,擦痕明显,其中8.5 m以上倾角约50 °~60 °,8.9 m、9 m处光滑面倾角约30 °;钻孔ZK2揭示3.5~4.4 m呈软塑状。

2.2.3 第四系全新统崩坡积层(Q4c+dl)

该层分布于整个斜坡体上,主要为黏土、含碎石黏土、碎石、块石,钻孔ZK3钻穿该层,揭示厚度为28 m。

黏土:灰黄色,以黏粒为主,粉粒次之,可塑~硬塑状,0~1 m浅表含植物根系。该层主要分布于崩坡积层上部,中下部亦有分布。崩坡积层上部钻孔揭示该层一般厚4~9 m。

含碎石黏土:灰黄色为主,以黏粒为主,整体可塑~硬塑状,含约25%~40%灰岩碎石,碎石呈棱角状,强~中风化。该层主要分布于崩坡积层中上部或上部、中部。一般厚1.5~4 m。

碎石:灰色、灰黄色,石质成分为强~中风化灰岩,棱角状,分选性较差,一般粒径组成:φ>200 mm占约5%~15%,200~20 mm占约55%,20~2 mm占约20%,其余为粉黏粒充填,潮湿~饱和,中密状为主,透水性一般~好。该层主要分布于崩坡积层中部,钻孔揭示厚1.3~4 m。

块石:灰色、灰黄色,石质成分为强~中风化灰岩,棱角状,分选性差,一般粒径组成:φ>200 mm占约50%,200~20 mm占约25%~30%,20~2 mm占约10%~15%,其余为粉黏粒充填,潮湿~饱和,中密状为主,透水性一般~好。个别段落(ZK3揭示)φ>200 mm含量可达70%。该层主要分布于崩坡积层中部及中下部。该层厚度大,覆于浅表黏土下,冲洪积层碎石之上,该层间夹黏土、含碎石黏土、碎石。ZK3钻孔揭示单层最大厚度达14 m,总厚度20.2 m。

2.2.4 第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)

主要由碎石组成,滑坡前缘ZK3钻孔揭露该层覆于崩坡积层之下,厚度大于7 m。

碎石:灰黄色、灰褐色,石质成分以强风化花岗岩为主,灰岩次之,次棱角状为主,少量呈圆状,分选性差,一般粒径组成:φ>200 mm占约10%,200~20 mm占约50%,20~2 mm占约25%,其余为粉黏粒、砂粒充填,潮湿~饱和,中密~密实状为主,透水性一般~好。

2.2.5 古生界二叠系下统栖霞茅口组(P1q+m)

该层岩性主要為灰岩,呈灰~深灰色,矿物成分主要为方解石,隐晶质结构,厚层状构造为主,岩层倾角约50 °~54 °,岩质较硬~硬,较脆,锤击易碎,滴稀盐酸起泡。

该层分布于整个场地,下伏于第四系松散层下,或出露于陡坎,陡崖等位置,总地层厚度132~633 m。

2.3 地质构造及地震

项目区在区域构造上位于四川盆地成都新生代凹陷的西北边缘与龙门山构造带中南段的前缘交界部位,地质构造体系上属华夏构造体系,区域构造线方向为NE向,受构造影响测区岩层优势产状约350 °∠52 °。

龙门山断裂带是一生成时期较早、发育时间较长、完成时期较晚,现今还有新活动的断裂带。映秀断裂、灌县断裂(二王庙断裂)均为龙门山断裂的次一级断裂带。其中,映秀断裂位于项目区西北面相距较近,约4 km,呈北东—南西向延伸;灌县断裂(二王庙断裂)在项目区南东面平距项目区较远约12 km,呈北东—南西向延伸。

项目区地处龙门山地震带,位于映秀断裂和灌县断裂之间。据历史地震资料记载,1933年前对项目区影响最大的2次地震为1933年叠溪7.5级地震及1657年的汶川6.5级地震,对区内的影响烈度均达Ⅴ度。2008年5月12日 汶川发生了8.0级特大地震,震中烈度达11度,龙池镇境内建筑均发生了不同程度的开裂、倒塌。

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015),场地区域地震动峰值加速度为0.2 g,地震动反应谱特征周期为0.4 s,地震基本烈度为Ⅷ度,区域构造稳定性差。

2.4 水文及水文地质条件

2.4.1 气象及水文

区内属四川盆地中亚热带湿润季风气候区。四季分明,冬无严寒,夏无酷暑。与同一气候区的其他各地相比,又表现为温度较低,日照较少,阴雨天气频繁。由于区内北部、西部地势高,东南部地势低,北部紫坪铺年平均气温12.2 ℃,南部柳街镇年平均气温15.7 ℃,极端最高温34 ℃,极端最低温?5 ℃。

根据水文站和气象站的资料,该区多年平均降雨量为1 105.3~1 231.7 mm,多年平均降雨日为183~202 d,多年一日最大降雨时225 mm左右,日降雨量≥50 mm的暴雨平均每年出现1~2次,≥100 mm的大暴雨5年出现2次,≥150 mm的大暴雨5~10年出现1次,≥200 mm的特大暴雨10年以上可能出现1次。

场区东南侧为紫坪铺水库,距离项目区约350 m。水库正常蓄水位877 m,死水位817 m,设计洪水位871.1 m(P=0.1%),核定洪水位883.1 m,最大坝高156 m。在校核洪水位下,总库容11.12×108 m3,其中正常蓄水以下库容9.98×108 m3,正常蓄水位至汛期限制水位之间库容4.247×108 m3,死库容2.24×108 m3。(注:该次测量放线高程坐标系与水库水位高程系不一致,相差约32 m)

2.4.2 场地地下水

场地地下水类型为第四系松散层孔隙水、基岩裂隙水及岩溶水。松散层孔隙水主要为松散层上层滞水,赋存于崩坡积层黏土、含碎石黏土、碎石、块石及冲洪积层碎石中,主要接受降雨、更高处的地下水补给,顺地形向坡下或下卧层排泄,紫坪铺水库为该层排泄通道。其受降雨影响大,该层普遍含水,但总体含水量不丰。

基岩裂隙孔隙水主要赋存于P1q+m层的构造裂隙、风化裂隙、岩层层面中,主要接受降水补给,有的地段还可同时获得松散类孔隙水补给,向紫坪铺水库方向运移排泄,在局部地形低洼处以泉的形式排泄。场地岩层倾角较陡,地下水富水性受岩体结构面控制,由于场区受构造影响严重,因此导致场区结构面发育。该层岩体中普遍含水,但水位较深,分布不均,局部水量较丰,总体上水量较贫乏。

碳酸盐岩岩溶水,区内碳酸岩为灰岩,岩体以厚层状构造为主,根据野外调查,区内溶孔、溶隙较发育,未发现明显溶槽、溶洞等。溶孔、溶隙为地下水的补给和储存提供了有利空间,主要接受大气降水、基岩裂隙水以及远程补给,以管状、脉管状溶隙,向地形低洼处排泄。动态变化与大气降水有关,一般雨季大气降水可以通过浅部岩溶裂隙直接渗透补给含水层,使含水层的富水性较旱季明显增强,地下水涌水量亦随之明显增大。根据调查,区内未发现岩溶水出露,岩溶水发育程度较弱。

3 滑坡特征分析及成因思考

3.1 滑坡地形地貌及空间形态

龙池连接线K1+043~078段横穿滑坡前缘,滑坡前后缘高程分别为902.3~925.4 m,相对高差23.1 m,滑坡坡向约108 °,后缘发育滑坡陡壁,高约3.5~4 m,坡度约70 °~75 °,整个滑坡体坡度约15 °~20 °,较顺直。滑坡后缘陡壁上出露黏土,滑坡滑动后滑体堆积于道路上,阻断交通,后对堆积于道路右侧的滑体进行了清除。目前滑坡体上主要为杂草,植被不发育。

3.2 滑坡变形特征、边界特征及规模

经现场调查,K1+043~078左侧滑坡破坏后滑移距离约8~12 m,滑动后前缘滑体堆积于K1+043~078段道路上,后对道路右侧滑体进行了清除,滑坡大滑动后至今未出现再次变形滑移情况。

滑坡边界明显,后缘、左右侧以滑移边界为界,前缘以滑塌后堆积区域为界,平面上呈不规则“圈椅”状,垂直路线长约50 m,顺路线平均宽约28 m,面积约1 400 m2,平均厚约6.5 m,主滑方向108 °,方量约9 100 m?。

3.3 滑坡物质组成及结构特征

3.3.1 滑体特征

根据该次调绘及钻探工程揭示(见图2、图3),滑体厚约4~9 m,滑体土为黏土,黏土以黏粒为主,粉粒次之,可塑状为主。滑体在垂直路线方向的纵向上滑体中部相对较厚,在顺路线方向的横向上,厚度变化较小,总体上右侧较厚,左侧相对较薄。

3.3.2 滑带特征

该次钻孔均采用单动双管钻探取芯,滑坡体上布置了2个钻孔(ZK2及ZK4)。其中ZK2钻孔3.5~4 m呈软塑状,其上下黏土均以可塑状为主,推测为滑坡滑带;ZK4钻孔5~10.2 m段发育多处光滑面,擦痕明显,具体为5.2 m、5.4 m、5.5 m、5.7 m、6.3 m、6.5 m、6.8 m、8.2 m、8.5 m、8.8 m、9 m、9.8 m、10.2 m。其中8.8 m、9 m处光滑面较缓倾角约30 °,其上下光滑面倾角约50 °~60 °,8.8~9 m段为滑坡主滑面,其上5~8.8 m段出现多处大倾角光滑面,说明滑坡存在多级滑带,且滑坡裂缝牵引向后发展,最终形成整体贯通最不利滑面,造成滑坡滑动破坏。其下9.8 m、10.2 m处可见光滑面,倾角约50 °~60 °,该段近黏土与块石分界处,坡面倾角陡,为滑坡滑动挤压所致。根据钻孔揭示滑带结合后缘陡壁及前缘剪出口综合确定滑带在空间上呈近圆弧状,位于均质的黏土层内。

3.3.3 滑床特征

根據钻孔揭示,滑坡滑床主要为黏土,灰黄色,以黏粒为主,可塑状为主。受滑坡滑动挤压影响,滑坡中部滑床黏土内可见大角度光滑面。滑床黏土在空间上,上部较厚,中下部相对较薄,部分地段接近下部块石。

4 结论与思考

滑坡滑动后,中后部以拉裂—滑移为主,下部以挤密为主,且中后部钻孔揭示存在多处裂缝(多级滑面对应),滑动后裂缝间仍有缝隙,较大降雨后地表水汇流,由于黏土为弱透水层,部分地表水沿中后部原有裂缝或滑面入渗,并在沿滑坡前缘排出。由于滑带间光滑面相对紧密,总体上沿滑带入渗的量小。此外,降雨时滑坡右侧小型冲沟水流直接对冲滑坡体。

K1+043~078左侧滑坡原地形前缘临空,由于滑带埋藏较浅,为相对隔水层,场区经常阴雨天气,坡体长期过水,可认为滑带常年处于饱和状态。经历较大降雨后地表水渗入,坡体地下水位上升至坡表,导致滑体重度迅速上升,土体在降雨饱水后,坡体发生变形。经历多次较大降雨后,滑坡发生多期变形,逐渐向后牵引,最终在土体内发生近圆弧形失稳破坏。

参考文献

[1]江强强, 刘路路, 焦玉勇, 等. 干湿循环下滑带土强度特性与微观结构试验研究[J]. 岩土力学, 2019(3): 1005-1012+1022.

[2]李江, 许强, 胡泽铭, 等. 川东红层原状滑带土饱水软化试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2015(S2): 4333-4342.

[3]董金玉, 赵志强, 杨继红, 等. 干湿循环作用下滑带土的变形演化和强度参数弱化试验研究[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2016(S2): 1-7.