平台权力与监管政治:21世纪的波兰尼*

约翰•W.西奥菲 马丁•F.肯尼 约翰•齐斯曼/文 王宇坤/译

[译者按] 由于网络平台公司的迅速崛起、扩张及其与日俱增的不对称权力(asymmetric power),公众的担忧日益加剧。这引起了政治层面的关注,同时也削弱了最低限度监管(minimalist regulatory regime)的合法性。因此,该制度正在让位于激烈的争论和越来越多的干预性政策和执法行动。首先,我们从“波兰尼”双重运动的角度考察了平台公司的崛起,以及近期对它们通常具有的掠夺性权力和操纵性行为的政治回应,即在这种运动中,不受控制的企业活动和市场发展所产生的不稳定因素和破坏性影响,最终引起了政治和监管层面的反应,并以此来限制可能会对社会、政治和经济秩序造成威胁的私人权力。其次,法律体系正悄然发生变化,尤其是欧盟提出了《数字市场法案》(Digital Markets Act)和《数字服务法案》(Digital Services Act),这表明监管重点正在从竞争和反垄断转向更为密集,也更加广泛的社会经济监管形式。最后,这些监管变革,在不同的政治体中可能会有不同的特征和意义,并体现出独特的,可能也是不同的发展轨迹。在监管平台公司方面,欧盟具有一定的先发优势(first-mover advantage),但我们看到的只是一个漫长的充满冲突的转型过程的开始。

一、导言:网络平台的力量与平台经济的兴起

过去二十年中,无论规模还是范围,网络平台(online platforms)的发展方式都超出了典型的钱氏模型(Chandlerian dimensions)1钱氏模型,即钱德勒的结构跟随战略,指的是美国艾尔弗雷德•D.钱德勒(Alfred D.Chandler)在《战略与结构》中提出的分部制企业结构,被欧美学者称为“钱氏模型”。——译者注,对社会生活的几乎所有领域都产生了革命性的影响,包括商业竞争、公司组织、劳资关系、技术创新以及社会政治话语的行为和内容。2有关平台如何操作的全面概述,一般参见Cusumano et al.。我们关注的是网络平台公司和市场,以及它们已经在发达经济体中取得了市场力量和主导地位。因此,尽管类似Windows 或其他PC 软件同样也是明显的平台,微软也利用它控制 PC 行业是当今在线平台的直接先驱,但我们没有将这些离线平台纳入到这里所研究的商业活动的范围之内。而那些大型在线平台企业的核心是“B2C”“P2P”平台,而非“B2B”平台,后者可能使用的是专有网络,并且通常占有利基市场。同样,我们认为Uber(优步)、Lyft(来福车)和Airbnb(爱彼迎)等“零工经济”企业在平台经济中也不占主要地位,因为它们似乎几乎完全依赖于规避监管和套利,而且没有证明其商业模式是可持续的。越来越多学者、评论员和决策者已经认识到,网络平台以及运营和使用这一平台的公司都代表着一种新的制度形式。它们与消费者进行互动的独特属性赋予了它其他公司无法比拟的扩张能力和发展能力。

没能及时地意识到网络平台公司(platform firms)的崛起及其越发普遍化的趋势,导致政治精英和其他政府工作人员在政策的制定和表达上都发生了极大的变化。长期以来,由于政府管理缺位,平台公司的商业活动主要属于私人秩序,没有进入公共秩序范围。3Jacobides M.G.and Lianos I,Regulating Platforms and Ecosystems: An Introduction,Industrial and Corporate Change,vol.30,no.5,2021,pp.1131-1142.因此,过去二十几年中,对于互联网,特别是网络商业平台盛行的自由放任(laissez faire)的新自由主义监管意识形态(neoliberal regulatory ideology)正在失去其社会合法性和政策效力。

网络平台经济以惊人的速度发生着变化,并且在全球范围内急速扩散。尽管此前有迹象表明,“大型科技企业”(Big Tech)在社会和政治层面引起的担忧日益加剧,但除了中国以外,其他国家对其监管和干预仍然是有限的。然而在过去的一年里,监管机构和立法机构对强大的平台公司的态度发生了巨大变化。尽管在法律和政策方向上还没有发生变化,但已经有决定性的证据表明,政府的态度正在发生变化,它们逐渐开始干预平台公司的内部结构、行为和商业战略,这正是因为其对社会的影响越来越广泛。此外,在这种支持干预的摇摆中,政府不仅在考虑更加严格地执行竞争法和反垄断法,而且,更重要的是,政府更倾向于对平台公司及其市场进行更加密集而全面的监管。监管环境和立法环境的变化在欧盟、美国、中国和印度以不同的方式表现出来,这些国家是构成全球经济的最重要的司法管辖区和地缘性市场(geographical markets)。4Jacobides M.G.and Lianos I,Regulating Platforms and Ecosystems: An Introduction,Industrial and Corporate Change,vol.30,no.5,2021,pp.1131-1142.这些对网络平台和平台公司崛起的政治和法律的紧急反应,标志着平台经济的政治经济转型,从而标志着现代资本主义进入了最具活力和突破性的领域。

在《大转型》(2001 年版)一书中,卡尔•波兰尼认为,突飞猛进的技术创新和放任的私人市场力量的结合所释放的病态的破坏性及其影响可能会引发社会与政治的动荡和反弹,从而重塑政治和经济的秩序。我们认为,当代社会正处于构成(或重构)社会经济关系的罕见历史拐点之一。在这一时期,社会经历着一场“双重运动”,私人利益和组织的重组能力及其特权强化了自我调节市场的乌托邦理想(utopian ideal)(第一次运动);推动了政治权威的重建,从而促进了更广泛的社会利益(第二次运动)。这引发了一场斗争,在这场斗争中,社会力量试图建立一种监管和治理机制,以新的方式限制并重新引导政治、经济和社会的发展,而且往往沿着意想不到的轨迹发展。

网络平台所提供的服务越来越普遍,它们重组社会和经济生活的方式可以被视为熊彼特或波兰尼意义上的变革性发展。1Grabher G.and K önig J,Disruption Embedded,A Polanyian Framing of the Platform Economy,Sociologica,vol.14,no.1,2020,pp.95-118.作为对格诺特•格拉布赫(Gernot Grabher)和乔纳斯•柯尼希(Jonas K önig)的回应,马丁•肯尼(Martin Kenney)等人将波兰尼的“虚拟商品”(fictitious commodities)概念映射到数据驱动的信息经济、新型企业组织形式以及市场和商业模式快速演变的新轨迹上。2M.Kenney,D.Bearson and J.Zysman,The Platform Economy Matures: Exploring and Measuring Pervasiveness and Power,Socio-economic Review,vol.19,no.4,2021,pp.1451-1483.平台经济研究对波兰尼相关概念的应用,反过来又建立在之前对平台经济增长的分析之上,这些增长来自于网络效应和对数据的不对称权力,3Kenney M.and Zysman J,The Rise of the Platform Economy,Issues in Science and Technology,vol.32,no.3,2016,pp.61-69.也来自于科学、技术和国家三者之间的变革性的相互作用。但是在这里,我们关注的不是虚拟商品,也不是在线平台和市场的发展动力,而是经济关系和权力的重组所产生的矛盾和争议,这种重组是由经济转型引起的,在转型中,平台日益成为了结构性的社会基础设施。4Plantin J.C.and Punathambekar A,Digital Media Infrastructures: Pipes,Platforms,and Politics,Media,Culture &Society,vol.41,no.2,2019,pp.163-174.同时,这种重组也是对平台公司的规模、范围和权力迅速增长的一种滞后但却日益强烈的反应。

在肯尼等人观点的基础上,本文考虑了社会应当如何应对权力集中到少数平台的问题。我们更直接地探讨了网络平台公司及其市场的垄断倾向与反竞争效应的影响,随着经济社会损失的不断增加,人们也逐渐意识到这是网络平台公司和市场所造成的影响,即这些经济社会损失属于这些公司当前做法的结果和副产品。

当前,政府在监管平台经济方面的努力表现在对公共权力与私人权力关系的平衡与本质的新争论。这一变化仍处于政治和司法的初级阶段,但它提出了有关政治经济关系和发展的新问题。那么,应如何应对平台权力?又应当在何种程度上应对平台权力?政府干预应达到什么目的?使用什么样的法律和监管工具?又将在公共或私人治理的哪个层面进行干预?

无论是从规范角度还是从经验角度来看,这些问题目前都没有确定的答案。另一个建议是,我们正处于政治经济变革的开端,这一过程将是漫长的、充满冲突的、高度政治化的政治经济的变革过程,在平台公司能够适应新的、合理可预测的路径依赖轨迹(path-dependent trajectories)之前——这些轨迹要能够为它们所处的,或者更确切地说,是它们正在重新融入的社会和政治环境所接受——这一过程将开辟多种发展的道路和可能性。

本文指出了这一社会政治转型和平台经济再平衡过程中新出现的监管和政治动向。首先,本文从政治经济发展的“波兰尼”双重运动的角度,阐述了网络平台重组市场这一持续动态的兴起和近期的政治反应。多国政府发起了研究,提出了政策倡议,颁布了立法,试图改变关于平台公司及其市场的法律和监管机制——这些行动反映了各国对平台经济未来格局的潜在争夺。其次,本文探讨了针对平台企业及其市场方面已经出现的法律和监管在实质和形式上的变革,重点关注欧盟最近针对数字市场竞争和数字服务供给问题提出的立法建议。我们追溯了监管重点的变化,从狭义上只关注于消费者损害的竞争政策转向更多地关注于反垄断,转向在市场结构和受平台作为中介力量影响的各种市场方面给予更多关注的竞争政策。这一全球性变化表明,对平台社会影响的认识正在引发对社会和经济监管更广泛、更全面的思考。最后,本文提出了一些观点,即法律和制度的变革如何为政治、经济和社会秩序的重构带来新的可能性,以及不同政治管辖范围内的具体变革在性质和意义上可能存在的不同,并因此遵循独特的,甚至可能是不同的发展轨迹。

二、平台经济的双重运动——波兰尼在21世纪

互联网与网络平台是在美国新自由主义(neoliberalism)的巅峰时期出现的,其特点是抵制——尽管不是完全反对——政府对商业和市场的监管。优步创始人特拉维斯•卡兰尼克(Travis Kalancik)曾说过“瞻前顾后不如积极行动”,这句标志性的话语体现了自由主义意识形态的特点,同时也说明了一种独特的思维模式和商业模式的兴起。与此相辅相成的是,自由主义政策所蕴含的早期互联网时代的技术乌托邦主义。早在2015 年左右就已经有学者指出,这些各式各样的平台正在构建一种“共享经济”。1A.Sundararajan,The Sharing Economy: The End of Employment and The Rise of Crowd-Based Capitalism,Cambridge:MIT Press,2017.不管我们承认与否,这都证明了对新兴网络平台的放任管理是合理的,其中最成功的平台经历了由风险投资推动的爆发性增长和实力的结构性增强,一度成为经济发展的中流砥柱,其非凡的股市估值也反映了这一点。

这一历史趋势与波兰尼关于工业资本主义的兴起、危机和最终改革的双重运动的论述有着明显的相似之处。2Grabher G.and K önig J,Disruption Embedded.A Polanyian Framing of the Platform Economy,Sociologica,vol.14,no.1,2020,pp.95-118;M.Kenney,J.Zysman and D.Bearson,Transformation or Structural Change? What Polanyi Can Teach Us About the Platform Economy,Sociologica,vol.14,no.3,2020,pp.227-240.从波兰尼的视角来看,在最近的二十五年间,我们已经经历了由数字通信技术、数据网络和数字商业平台革命所引发的经济剧变的“第一次运动”。就像波兰尼试图解释的工业革命一样,这场数字革命在社会、经济和政治方面都造成了普遍的混乱和不稳定,使人们常常感到迷茫。它印证了 Facebook(现 Meta)创始人马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)的口头禅,即平台经济要想成功,企业必须“快速突破,除旧立新”。与波兰尼关于历史动态的论述相一致,平台经济发展的“第一次运动”是私人利益、企业和组织抓住发展的主动权,迅速扩大规模,产生并积累起强大的政治经济力量,同时利用其来回避国家对其进行有效的治理和监管。1与此相反,Caporaso 和Tarrow 可能是对欧盟政策进行分析主要的“波兰尼学派”,他们认为市场总是嵌入到更广泛的社会关系和价值观中,欧洲法院关于欧共体和欧盟内部劳动力自由流动的判例法始终反映并体现了这种嵌入性,甚至在《马斯特里赫特条约》(Maastricht Treaty)和《单一市场法》(Single Market Act)出台之前也是如此。平台公司有时规避或干脆无视监管,并不断利用日益增长的政治影响力来保护和推进其对愈发集中的市场力量和资源的控制。2M.Kenney,J.Zysman and D.Bearson,Transformation or Structural Change? What Polanyi Can Teach Us About the Platform Economy,Sociologica,vol.14,no.3,2020,pp.227-240.

我们不试图讨论监管干预在规范性或是提高效率方面具有固有的优越性,也不试图将社会政治力量对大型平台公司的联合反对归结为是在表达某种浪漫主义遐想,并具体化的“真实”社会。反对大型平台公司及其市场的呼声日渐高涨,背后的利益往往与其强大的对手一样,都是狭隘的经济利益。此外,若是现在就断定这些政治和监管干预措施应当采取什么样的形式,以及由此引发的利益和成本在社会之间和社会内部的分配问题,还为时尚早。3事实上,我们注意到,波兰尼反对自由放任的物质和道德破坏的“第二次运动”,这在本质上并非全是益处,因为它采取了各种不同的形式,除了社会民主主义和凯恩斯主义之外,还包括了专制民族主义和法西斯主义。

相反,我们认为,我们正在见证一场初露端倪的“第二次运动”。在这场运动中,社会力量通过经济治理和监管来争取国家权力,从而动员起来反对私营企业和日益强大且集中的市场权力。这些社会力量,不仅包括“阶级”等反对力量,而且还包括商业部门和企业,如沃尔玛4沃尔玛百货有限公司,一家美国的世界性连锁企。——译者注、Target5Target 是美国第二大零售商,它拥有美国最时尚的“高级”折扣零售店。——译者注和其他零售商不断反对亚马逊;《纽约时报》和《华盛顿邮报》反对Facebook、Twitter62023 年7 月31 日,原Twitter 正式更名为X。——译者注等;广告公司反对谷歌和Facebook 对广告市场的操纵;本地汽车经销商反对Carvana7一家注册于美国特拉华州的汽车零售企业。——译者注、AutoTrader8英国和爱尔兰最大的汽车数字市场。——译者注和其他在线汽车销售平台等,不胜枚举。不仅在直接的商业领域,其他社会团体和社群主义者的利益群体也会在思想上凝聚起来,并在政治上动员,反对私营企业和市场越来越强大的支配作用。这些力量以及行动起来的人们,引发了政治冲突,迫使新兴占主导地位的企业屈从于附属地位,并将其重新纳入可接受和可持续的制度安排中。简言之,我们正在见证一场新的斗争的开端,这场斗争所围绕的重点是平台经济的合法性,尤其是规模最大、最普遍、最强大的平台公司。

用葛兰西学派的话说,建立在新平台技术和技术化组织形式基础上的企业和商业模式已经摧毁了旧防线,网络平台公司及其对手正在为建立新的稳定防御工事展开斗争。在此过程中,社会和经济团体被动员起来了,并利用公共权威和权力来对抗在私人领域越来越强大的平台力量。新冠疫情加速了权力的膨胀并强化了其中心地位。这一新的“第二次运动”不仅开始对在很大程度上不负责任和不受约束的私人权力提出质疑,还对私人领域本身所假定的范围提出挑战,因为通常情况下私人领域是一个不受公共(即政府)监管的自治领域。

由于在具有强大外部性的网络行业中经常出现垄断主导模式,尤查•本科勒(Yochai Benkler)所设想的那种开放、自由流动的信息与通信领域和垄断主导模式之间一直存在着一种根本矛盾——平台所有者控制着各种功能,而这些功能已成为21 世纪经济的重要基础设施。1J.C.Plantin,et al.,Infrastructure Studies Meet Platform Studies in The Age of Google and Facebook,New Media &Society,vol.20,no.1,2018,pp.293-310.虽然我们承认网络外部性和赢家通吃等技术经济现象的重要性,但这种解释完全忽视了这些公司主导市场并购的重要性。例如,正如肯尼等人的表1 所示,亚马逊的全球扩张往往是以收购全球竞争对手为前提的,而这一战略之所以成为可能,部分原因在于美国资本市场资本化程度高、流动性强,能够为高投机性投资和大规模并购活动提供资金支持,因此资金获取十分便利。因此,对并购的监管审查很可能成为监管和治理平台经济的一个日益重要的手段。从在Intel 芯片上运行的微软操作系统的“Wintelist”双头垄断,2M.Borrus and J.Zysman,Globalization with Borders,Industry and Innovation,vol.4,no.2,1997,pp.141-166.到后来由亚马逊、苹果、Facebook、谷歌以及微软设计并控制的网络平台的崛起,再到各种垂直平台在其自身领域成为强大的仲裁者,数字网络时代这几年的历史就是技术和经济力量日益集中在私营企业控制之下的历史。3F.Pasquale,The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information,Cambridge,MA:Harvard University Press,2015;S.Zuboff,The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for A Human Future at The New Frontier of Power,New York,NY: Public Affairs,2018.这种自我强化的市场力量的集中,支撑着新的经济和社会组织形式,并使其日益占据市场的主导地位,这些组织形式可以媲美,甚至能够取代模拟工业时代(analog industrial era)的组织形式。4J.Van Dijck,T.Poell and M.De Waal,The Platform Society: Public Values in A Connected World,New York,NY:Oxford University Press,2018.

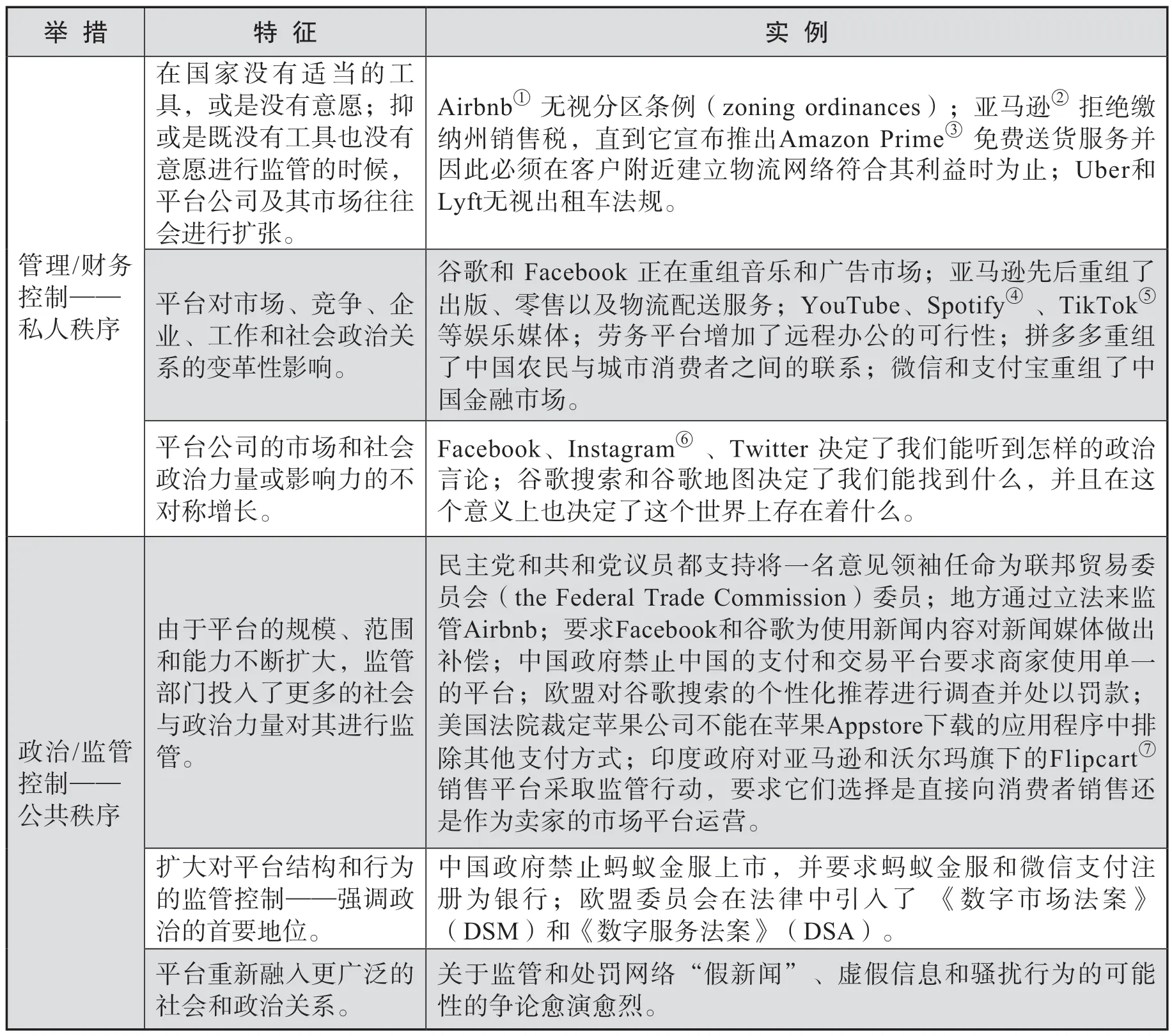

表1.平台经济时代双重运动的主要特点

日益强大的平台公司所拥有的权力既来自于其独特的结构特征,也来自于政府在很大程度上默许了它们规避监管和干预的行为,甚至在重要方面扶持了它们。5举例来说,美国特别允许谷歌、Facebook 等平台公司在宽松的合理使用条款下使用受版权保护的内容,并明确规定这些公司无需为用户发布的潜在非法内容承担法律责任,并普遍拒绝承认用户的数据权和网络隐私权。在美国和欧盟,宽松的法律原则和对竞争法的消极执行,使得平台公司在很大程度上不受约束地发展并占据市场主导地位,并向新的市场进行扩张。受惠于平台和平台市场的私人秩序,最成功的平台公司通过其数字平台技术的设计和架构以及其合同关系中明显不受制约的法律设计,扩大了自身的规模、范围和权力。这些公司有意构建的平台创造了双边(或多边)市场,其中,它们将买方与卖方及不同行业的公司联系在一起,构成了一张庞大的商业关系网——所有这些公司都越来越依赖于平台,即使是那些并不完全依赖平台的公司。6F.Pasquale,The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money And Information,Cambridge,MA:Harvard University Press,2015;D.Cutolo and M.Kenney,Platform-Dependent Entrepreneurs: Power Asymmetries,Risks,And Strategies in The Platform Economy,Academy of Management Perspectives,vol.35,no.4,2020,pp.584-605;D.Cutolo,A.Hargadon and M.Kenney,Competing On Platforms: Recognizing And Navigating The Risks,Sloan Management Review,(Spring 2021),2021,pp.1-8;J.C.Rochet and J.Tirole,Platform Competition in Two-Sided Markets,Journal of The European Economic Association,vol.1,no.4,2003,pp.990-1029.此外,美国最高法院还裁定,平台公司为促进公司扩张、市场集中和抽取租金而构建这种内部合同框架的能力不属于反垄断责任的范围,除非双面市场的双方(如第三方供应商及其买方)都受到合同条款和惯例的损害。

平台公司因其技术、合同和物理的特殊性而具有的独特作用,使其相对于各类用户和传统实体企业而言,具有额外的(反)竞争优势。这些公司将其在平台用户之间活动的数字化、自动化,进而有效地避免了传统公司所无法规避的风险。1G.G.Parker,M.Van Alstyne and S.P.Choudary, Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work For You,New York,NY: Norton &Company,2016.例如,平台公司可以在合同条款中自行决定是以虚拟还是现实的形式构建自己的组织架构——这完全取决于它们自己。同样,除了提供调解和连接各方的服务以外,平台公司可以通过订立合同的方式,免于对在自己平台上购买的服务承担法律责任。2这一观点在采用西方判例法国家是正确的,但可能不适用于中国。

虽然这种保护性结构并非绝对,但相较于传统公司而言,平台公司能够更有效地使自己免于承担各种法律风险和潜在责任,包括消费者保护法、知识产权法、产品责任法以及劳动和就业法规定的责任。3这种对法律义务和责任的隔离来自于有利的法定的正式监管规则,以及战略性设计的合同和公司组织。正式的法律隔离和免疫在美国尤为明显,但欧盟及其许多成员国也为网络平台公司提供了法律保护和“安全港”。当然,我们也应认识到,在最高法院在南达科他州诉Wayfair(一家美国主流家居电商平台。——译者注)股份有限公司案中做出裁决之前,根据美国联邦法律,在线卖家获得了数十年的实质性销售税优惠,该裁决为各州要求在线零售商代表其征收销售税开辟了道路。同样,作为信息中介,它们也可以使自己免于承担第三方在其平台上实施的侵权和犯罪行为的潜在责任。此外,由于平台公司在协调在线交易和关系方面发挥着核心作用,它们的巨大优势不仅体现在对数据的积累、分析以及商品化以供自身使用,还体现在对外出售数据或出售从数据中获得的结论。更为重要的是,网络平台强大的网络效应不仅支撑并放大了所有这些经济优势,还创造了赢家通吃的态势,而这一态势也成为平台公司管理者和金融家的激励机制,并在平台经济中引起了垄断的趋势。4K.S.Rahman and K.Thelen,The Rise of The Platform Business Model and The Transformation of Twenty-First-Century Capitalism, Politics &Society,vol.47,no.2,2019,pp.177-204.

在政府不愿意或从政治上无法对平台公司及其市场的结构、运作或增长施加监管限制的条件下,平台公司享有的经济和司法优势使其得到了爆发性和垄断性的增长。5M.Kenney,D.Bearson and J.Zysman,The Platform Economy Matures: Exploring and Measuring Pervasiveness and Power,Socio-Economic Review,vol.19,no.4,2021,pp.1451-1483.一些人认为,市场力量集中到平台所有者手中是国家失败的表现。6L.M.Khan,Amazon’s Antitrust Paradox,Yale Law Journal,vol.126,no.3,2016,pp.710-805.尽管欧盟委员会竞争总署(EU’s DG Competition)对主要平台公司采取了一系列执法行动,但竞争法和执法当局的现状,即它们往往受制于拥有法律解释权的欧盟法院的怀疑和敌对态度,都体现出当前政治和法律环境并不足以对平台公司数量的增长或其市场力量的扩大产生限制作用。7值得注意的是,尽管执法记录未能改变占主导地位的平台公司的核心商业模式和反竞争战略,但与美国反垄断机构在联邦贸易委员会和司法部的被动处境相比,欧盟竞争主管部门对这些平台处以巨额罚款,在执行竞争法时更具强制性。

如果说第一个镀金时代(约1880—1929 年)是建立在煤炭、石油、钢铁和大规模一体化工业企业的基础上,那么现在的镀金时代则是建立在半导体和网络设备所带来的处理能力、存储能力和通信能力的基础上,但真正的价值获取是在数字堆栈(digital stack)的更高层次,即在软件和应用程序中,这些软件和应用程序是用户进行经济和社会交往的中介和结构。不论是哪种情况,收益的规模性增长和新型企业与市场组织的力量都会阻碍原本的市场竞争,并削弱那种意识形态,即政府消极被动地依赖市场的自我调节。2019—2020 年,全球范围内有关平台公司及其市场的监管政治迎来了一个拐点。毫无疑问,学者们将对这种政治转变的确切时间、原因和实质性特征展开讨论,这种转变是从对平台公司的行为和发展放任限制,即一种国际上普遍存在的事实规范和法律规范,转变为影响日益深远的监管审查和干预规范。但是,在平台公司数量日益增长及其市场影响不断扩大的背景下,政府态度由放任向监管的转变是不可否认的,也是剧烈的、明显的和日益政治化的。要了解监管政治的可能性,我们必须研究平台经济中可用的监管工具和形式。

三、监管轨迹的转变:从自由竞争到社会经济的监管?

在过去十年中,网络平台越来越具有普遍性、突破性和影响力。这在美国和欧洲都引起了广泛关注,也引发了越来越多的批评。然而,除了对隐私权和私人数据的关注之外,关于对平台进行监管的争论几乎全部都是以竞争政策和法律为框架的,因此,他们争论的焦点在于市场扩张,而不是平台公司不断增长的市场力量。可以看出,有关平台、市场和公司“旧有的”监管的争论,其前提假设仍然是市场竞争、降低消费者价格,而且主要局限于这一假设,并且在21 世纪的前二十年里,这一争论作为公众话语和公共政策问题基本没有发生变化。随着庞大的平台公司及其市场在经济中所占份额迅速增长,弗兰克•帕斯夸莱(Frank Pasquale)在2015 年发出的警告已成为现实:

少数几家巨头公司拥有对市场的强大控制力,而它们的竞争者正是需要在这些市场中取得成功才能茁壮成长。如果反垄断法对理解现代信息经济所需的技术工具不屑一顾,那么它就会与现实脱节。1F.Pasquale,The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information,Cambridge,MA:Harvard University Press,2015,p.162.

这种以竞争为中心的监管争论框架已被迅速地取代了,数十年来的传统竞争法观念受到了更广泛、更全面的网络平台监管理念的挑战。莉娜•M.可汗(Lina M.Khan)的一篇具有开创性的文章集中体现了这一变化。文章讨论了亚马逊增长战略引发的反垄断问题,学界普遍认为这篇文章从根本上引发了对适用于网络平台的竞争、反垄断法律以及政策的反思和剧变。2L.M.Khan,The Separation of Platforms and Commerce,Columbia Law Review,vol.119,no.4,2019,pp.973-1098.随着对平台公司及其市场的不安情绪的加剧,新的监管争论反映的是在全球舆论和政治精英中产生的一场广泛而深刻的转变。如果说旧的争论的核心问题在于,是否应强化竞争法以应对平台日益增长的市场力量,那么新的争论的核心问题则是:要应对网络平台普遍而复杂的经济、社会以及最终的政治意义和影响,需要在多大程度上扩展在多个领域对网络平台的监管和治理。

要理解这种变化和监管政治的重要性,就必须更仔细研究与竞争相关的政策和法律与广义的社会经济监管之间的关系。竞争法(或反垄断法)一直是经济监管中的一个子类别,更偏向于市场机制、私人秩序以及政府对私人领域的最小干预。当代竞争法的局限性深深地植根于法律原则和法学理论中,其判定责任的标准取决于市场垄断证据的调查结果,以及从市场价格角度狭义界定的对消费者利益的损害。作为一种监管形式,竞争法的一般特点是针对具体案例的事后执法,接受或服从法院实施的那种影响深远的审查,即非常适合“乞求宽恕”(beg-forgiveness)的商业战略。1虽然竞争法也包含事前程序,但最重要的是在审查和评估并购领域。这些审查程序在形式和功能上更像是经典的“监管”,但近几十年来,它们要么受到主流政治和法学范式的破坏,要么根本不足以应对平台公司带来的挑战。

相比之下,对于更广泛的社会和经济领域的监管通常采用事前禁止以及规定性规则,这些规则具有普遍适用性,适用于各种不同类别的行为,以防止各种形式的损害。竞争法只限于关注企业滥用市场支配力的行为,而竞争法之外的社会和经济监管则确认并调整着更广泛的经济和非经济利益、价值观和支持者。这种广义上的监管不仅涉及更广泛的社会、经济和政治利益群体的利益,而且还可能体现市场机制和执行机制正在被悄无声息地颠覆或取代。因此,监管政治的变动和针对法律中竞争政策之外的争论代表了经济的私人领域与政治、法律和监管国家的公共领域之间关系的彻底转变。

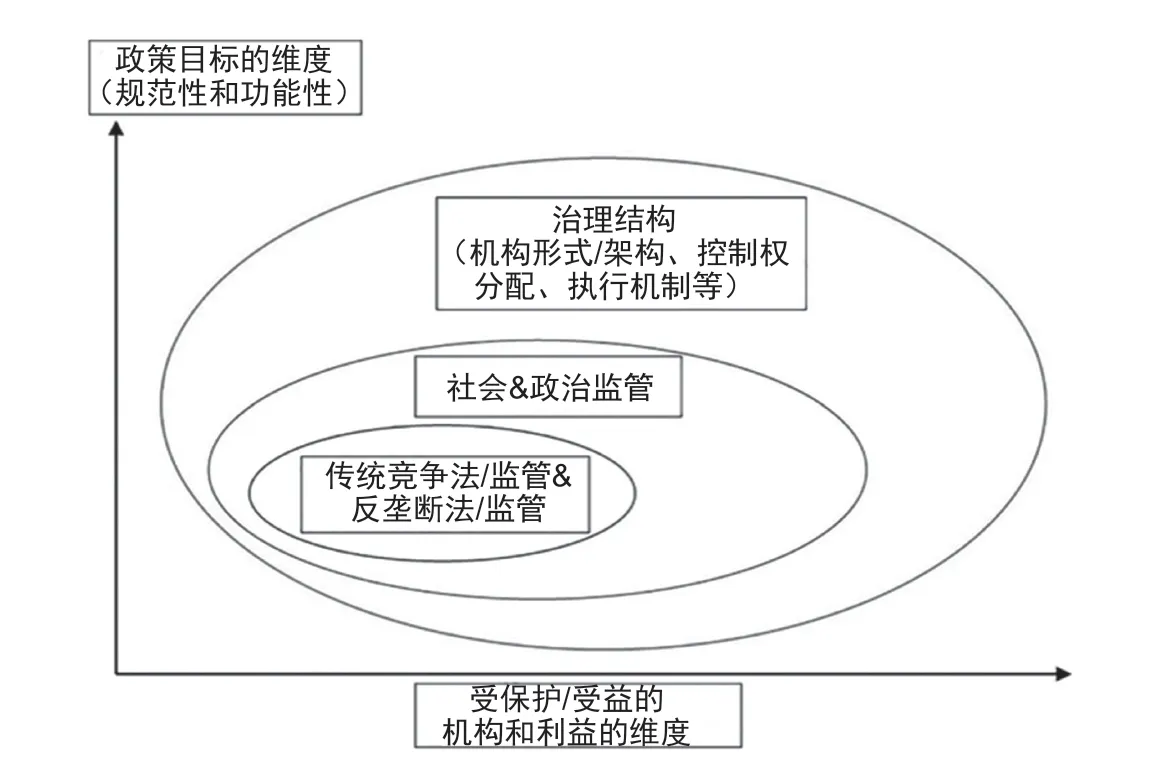

图1 以高度抽象和简化的形式说明了不同形式的政府监管之间的关系。从本质上讲,区别不同监管有两个维度:一是政策的规范性和功能性目标的维度;二是在监管范围内得到政治和司法认可的群体和利益的维度。每个范围条件的扩大都会产生一些影响。随着监管内容和规范性问题所涉及的范围越来越广,被卷入监管政治的支持者和社会经济群体的数量也会越来越多。因此,针对监管的变革和改革不仅更加复杂,而且在立法和监管规则的结果方面也可能变得更加不确定和难以把握。

图1.监管和治理形式之间的关系

四、欧盟平台监管提案与监管扩张的双重运动

欧盟的《数字市场法案》(DMA)和《数字服务法案》(DSA)于2020 年12 月同时颁布,代表着经合组织国家(OECD)迄今为止对平台监管的程度最深的扩展。目前,这是西方国家关于平台权力的政策争论如何转向实际的监管干预的最明显表现。尽管目前中国似乎是解决平台公司权力问题的领头羊,但欧盟一揽子监管措施的正式法律性质可能会对依赖西方法律传统的国家和规则制定机构产生更大影响。此外,尽管美国最近也采取了相关的立法和监管措施,但持续的政治功能失调以及联邦法院日益保守和反监管的倾向,使得这些措施的最终结果不如欧盟那么明显。因此,由于欧洲市场的规模、监管形式、先行者的优势以及欧盟及其成员国立法和监管程序的相对一致性,DMA 和 DSA 在平台监管和治理的激烈争论中具有巨大的国际影响力。1关于欧盟对监管政策的全球影响的一般性论述,参见Bradford A.,The Brussels Effect–How the European Union Rules the World,New York,NY: Oxford University Press,2020,p.99。

DMA 和DSA 的大致轮廓和形式特征都表明,围绕网络平台的政治和监管的剧变正在形成新的政治和制度态势。DMA 修订了欧盟竞争法,但也在几个方面背离了竞争法原有的结构和司法原则。首先,它制定了量化标准,将大型平台公司指定为“看门人”企业,使其受该法案条款的约束,同时也因此受到更严格的审查。与现行竞争法和反垄断法不同的是,相关机构无需再次证明这些“看门人”企业已取得市场支配地位,该法案的相关条款就能够适用于这些企业的结构、惯例以及行为。2European Commission,Proposal for A Regulation of The European Parliament and of The Council on Contestable and Fair Markets in The Digital Sector (Digital Markets Act),2020,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN.同样,“看门人”企业所进行的所有并购行为都要接受欧盟竞争委员会(EU competition authority)的审查。3欧盟委员会:《欧洲议会和理事会关于数字领域可竞争和公平市场的法规提案(数字市场法案)》,2020年,第1章,第31段;第5章,第1条,第1~3段,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN。最后,对“看门人”企业违反竞争法所进行的经济处罚,要依照其在全球范围内的营业额进行计算,4欧盟委员会:《欧洲议会和理事会关于数字领域可竞争和公平市场的法规提案(数字市场法案)》,2020年,第2章,第3 条,第2(b)、6(a)款,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A842%3AFIN。而不是依照现有竞争法和反垄断法中,那种特有的更为费力的经济损失的计算方式。事实上,这些与经典竞争法和反垄断法范式的背离具有十分重大的影响,以至于欧盟竞争委员会不将DMA 视为竞争法的一部分,而将其视为监管规章当中一个明显不同的辅助性的部分——这是法律形式主义的显著表现,也是监管专员避免认知偏差的一种方式,因为他们已经认同了以新古典主义法律和经济学为基础的竞争法规范框架。欧盟委员会竞争总署内部对与原有竞争法原则存在重大背离的抵制,导致欧盟执委会网通资讯总署(DG Connect)牵头起草了DMA,然而令人震惊的是,该提案并没有规定具体由委员会的哪个部门来负责执行其条款。

尽管如此,DMA 在内容上仍存在较为明显的疏漏,这很难不让人们对竞争法在遏制平台权力方面的效力产生疑虑,并可能促使对平台公司及其市场的行政监管进一步扩大。首先,DMA 没有在实质上加强,或是以其他方式修改兼并的审查程序或标准。因此,平台公司用以建立并维持市场支配地位和扩大市场力量的最有效方式,也可以说是对竞争和技术创新最有害的方式,仍然没有得到遏制。此外,除现行法律允许的条款外,DMA 中没有任何条款能够扩大实施结构性补救措施(如拆分占支配地位的企业、划定市场经营范围、修改强加给消费者或弱小企业的合同条款)的自由裁量权。鉴于竞争法的实施情况已经证明其补救措施并不充分,并且使欧盟的监管机构依赖于已经明显于事无补的货币制裁措施,而更加广泛的结构性补救权力也没能被纳入到DMA 当中,这也使人们对竞争法作为一种管理和监督平台公司及其市场权力的模式的有效性和首要地位产生疑虑。

在评估平台监管继续扩张的可能轨迹时,这些疏漏尤为重要,因为兼并审查和结构性补救是传统竞争法范式中最能体现“监管”的部分。这些措施是对企业和市场进行最直接的干预,同时也最彻底地取代了契约关系和市场关系的私人秩序。如果不能通过竞争法改革实现并保持对平台权力的有效约束,那么引起对平台企业和市场的监管扩张浪潮的政治力量,由于它丝毫没有减弱的趋势,便很可能被引导到竞争政策之外的监管法律建设中去。总之,目前欧盟的竞争法及其执行情况在实质上和组织上的局限性都表明,为了限制和管控平台公司及其市场中的私人权力,公共权力正在进行双重运动,并且越来越有可能倾向于中国式监管道路,即采取更加全面的规范性监管形式,而不是单纯依赖于竞争法。

如果情况确实如此,那么当我们把目光放得更加长远时,对于平台治理和监管的实质性条款,DSA 这一更具监管性质的立法更有可能成为欧盟未来的发展方向。与 DMA 相比,DSA 的覆盖范围更广,其规范性条款可以更好地适用于更多平台。此外,DSA 的方法比DMA 更加统一,并直接针对特定形式的平台行为,也就避免了对不同类型和规模的平台进行区分。从这个意义上说,DSA 与其他社会经济监管机构一样,涵盖了比竞争法和DMA 更广泛的受监管的实体、行为和实质性规范问题。同样,DSA 颁布的法律规则的形式也不同于竞争法。竞争法所采取的形式往往是广义而又抽象的原则进行事后执法,而DSA 的监管方式则包含大量的规定性规则,这些规则在起草时就更精确,并采用更为详细且普遍使用的事前禁止性和规定性规则。DSA 所体现的政策目标范围更广,涵盖了对消费者的保护、个人隐私、处理个人数据和金融数据的固定模式,以及平台合同条款、条件和市场行为的透明度。与竞争法和DMA 相比,DSA 的起草旨在解决更广泛的市场失灵问题,并明确承认和保护非经济利益与价值。

根据上述观察,我们推断,欧盟对平台公司及其市场的监管已开始从竞争政策转向更加全面的监管,而这一转变既有功能性的因素,也有制度性的因素。新型的监管方式,尤其是与竞争法中占主导地位的后芝加哥学派正统观念相比,似乎越来越具有实际效力和对政策、实体法和法律执行的政治控制力。新型的监管方式更多地依赖于行政监管,这不仅符合政治精英限制平台权力的目标和野心,而且还能对政策制定及其实施保留更多的控制权。这也表明了一个日益突出的问题:鉴于竞争管理机构在解决平台公司集中和滥用市场力量问题上的成效并不显著,以及法院,特别是欧洲法院的司法努力受阻,欧洲法院已表明自己受制于意识形态,并明显反对更严格地执行竞争法。根据定义,行政监管至少赋予政府官员一定程度的自由裁量权。1M.Bernatt,Transatlantic Perspective on Judicial Deference in Administrative Law,Columbia Journal of European Law,vol.22,no.2,2016,pp.275-325.因此,在法律原则阻碍社会和经济政策的制定与实施的情况下,对法院权力的限制本身就是扩大正式监管的理由和依据。

与狭隘地强调和依赖竞争政策和法律相比,社会经济监管还具有功能性优势。通过监管来控制平台公司的行为,可以解决市场失灵或市场竞争完全崩溃的问题,而不必采取拆分平台公司这种特殊的且有可能具有破坏性的补救措施,也不必继续依赖于事无补的事后货币制裁。当平台本身成为市场,而收益的规模性增长以及对这种垄断市场的集中协调和控制是平台创造效益的内在要求时,寻找有效约束平台权力的监管替代方案变得尤为必要,但同时也尤为困难。

行政监管可能是最适合解决网络平台这一新型组织形式所带来的新问题的法律模式和制度结构。事先规则的统一性及其普适性创造了一个公平的竞争环境,所有市场主体都必须在这个环境中进行竞争,并且必须遵守这些规则。然而在这里,监管有可能会成为一把双刃剑。一方面,监管规则的统一性及其广泛的适用性要求减少平台公司参与监管套利的机会和动机,阻止其获得与生产活动无关的经济优势。另一方面,若不论规模大小,对所有经济主体或企业“一刀切”地施加越来越详细和复杂的事前监管规则,实际上也可能产生另一种效果(也许是有意为之),即通过增加成本和其他相关的监管负担,建立起阻止潜在竞争者的准入壁垒。然而,在任何有关重大法律变革的冲突中,都会出现争夺结构和地位优势的战术和战略斗争,在这种斗争的背后,从主要依赖对私人交易和行为的事后审查到事前监管规定和禁止的转变,也代表着一种波兰尼式的反向运动,即从将私人秩序视为合法经济活动的假定基线的默认立场,转向国家规定的规范和约束在越来越多的领域中占主导地位。

五、监管政治与政治调整

围绕平台公司及其市场的监管模式和监管政治的关键性转变的最明显迹象,首先出现在美国以外的地区。在欧洲的经济环境中,不论是在欧洲国家还是欧盟层面,即便他们有自己的平台,其力量也不够强大,而美国公司却在其中占据了主导地位。因此,与那些越来越受外国平台威胁的企业和其他利益集团相比,平台在欧洲国家和欧盟层面的政治影响力都比较小。同样,正如欧洲和欧盟当局在监管方面做出的努力所表明的那样,他们对保护网络隐私和私人数据方面的监管更为广泛,也更加有效,因而欧洲的政治似乎不像美国那样被企业利用,尤其是被平台公司所左右。最后,欧盟可能拥有足够大的市场,并且拥有足够强大的地缘政治权力和立法权力来对抗来自美国及其强大平台公司的反监管压力。

正如提案中所担忧的那样,关于未来围绕网络平台的监管政策和监管政治,DMA 和DSA也引发了一些重要的和有可能带来不安的问题。随着法律和规则制定过程中的监管焦点和目标的范围不断扩大,越来越多的支持者、社会团体和实际上的利益相关方已开始介入到针对平台的不断增强的监管政治当中。这就为更复杂、更难以预测的政策和法律结果留下了隐患。不同的监管形式吸引着不同的支持者。竞争法及其局限性可能会吸引平台生态链中的企业,以及类似风险资本那样的投资者。依赖于平台的企业可能会青睐那些并不威胁平台的生存,但是可能改变企业与平台之间权力平衡的举措。其他支持者和社会团体,从有组织的劳工到少数族裔,再到各种各样的社会活动家,他们的利益和核心价值观与市场竞争不符或背道而驰,因此他们通常比较支持社会监管,以推进其经济和非经济议程。然而,随着监管政治所涉及的团体、利益、政策目的和权衡,以及相互冲突的政治议程数量的增加,可能产生的联盟和结果也在增加。这也意味着政策和监管的结果将会变得更加不确定和不可预测——至少在监管扩张的初期是这样。

新的监管扩张不仅代表着规则的形式和实质都发生了转变,而且作为政治的结果,从葛兰西学派的角度上讲,它还构成了新的政治领域,在这一领域中,即将上演一场争夺权力、财富和竞争优势的激烈斗争。如上文所述,监管具有攻守兼备的作用——不论是对国家、受法律保护的选民和利益集团,还是对平台公司本身而言都是如此。政府工作人员、政党、平台公司的运营者和财务管理人员,以及其他强大的从事政治经济事务的人和团体,将在监管政治和行政规则的制定中进行战略上的博弈。某些监管可能使特定平台受益,也可能使非平台竞争对手受益。监管潜在的有利和不利影响也可能会更多地调动企业和游说团体的积极性,他们在这些监管斗争中都有着各自的利益考量。

鉴于巨大的利害关系、新型的监管政治以及监管干预向平台领域的扩展,我们已经看到最强大的平台在改变战略和策略,他们试图利用监管为自己谋取利益。例如,谷歌迅速采取行动,与澳大利亚政府合作,迫使网络平台因使用链接发布媒体资源而对谷歌进行付费赔偿,并利用这一立场对抗 Facebook 臭名昭著但却成功的反政府行为。微软在美国也支持类似的监管,并以此来攻击谷歌。新的平台监管政治将造成联盟(通常是奇怪的伙伴关系)的变化,并在实力较强的公司之间引发新的冲突,这些公司以前曾联合起来反对政府对它们进行监督和干预。这种政治和法律环境的变化将调动新的团体和政治参与者,并改变他们在政党政治和正式法律程序内外的战略布局。

从世界各国政府所采取的行动中不难看出,我们可能正处于平台经济不断发展的新时代初期,其特点是对平台经济在某些方面所表现出来的特质施加越来越强的控制。新出现的政治和政策态势将重塑平台的政治经济形势和特征,以及国家间的某些经济和法律关系的特征。不同国家已经开始采取不同的平台监管方法。欧盟针对平台监管所提出的法律框架可能具有一定的先发优势,尽管人们经常谈及和谐发展,但欧盟的决定有可能使其陷入与美国在此类监管的形式和实质问题上不断加剧的国际冲突中。这些冲突可能会加剧紧张局势,也可能协调监管之间的统一性和差异性。

这些协调同时也带来了更大的问题,即针对新兴的平台技术和组织形式的监管,也就是针对那些最能够跨越国界,并具有真正全球性规模的技术和组织形式的监管,是否会导致反向运动,导致数字领域日益“巴尔干化”,即导致政治分歧和领土主权界限的问题,包括欧盟的“汇聚性主权”(pooled sovereignty)在内。1L.Floridi,The Fight for Digital Sovereignty: What It Is,And Why It Matters,Especially for The EU,Philosophy &Technology,vol.33,no.3,2020,pp.369-378.这也是一个新出现的、由政治构建的平台和国家相对权力冲突领域。围绕这一新领域的制度性和实质性监管轮廓所展开的博弈将形成新的参与者、新的利益、新的政治经济联盟,从而塑造并反映出最终能从监管的统一性和分散性中获益的那一方。

六、结论

现在是平台经济监管转型的初期,正如工业时代的崛起伴随着危机一样,如今也是一个充满冲突、紧张和深刻不确定性的时代。刚刚开始出现的监管的扩张正在取代新自由主义意识形态,这种意识形态已经深陷危机至少十年,监管的扩张同时也填补了形成当代资本主义核心的那种治理性和合法性的空白。要将平台重新纳入社会、政治和法律框架,进而使生产性、公平性和可持续性的经济关系成为可能,对平台实施监管即使不是主要的,也是必要的。政策争论和立法政治的明显转向,即探究并阐明平台公司及其市场在更大范围内对社会秩序造成的危险,是一种旨在取代新自由主义私人秩序优先地位的初步反击行动,同时也削弱了原有竞争政策和法律的地位,那种竞争政策和法律曾给市场和契约赋予了特权。在平台公司不断发展壮大并整合更多经济领域的过程中,重新强调广泛的社会利益——从物质和经济利益到公共和团结利益——可以将这些平台公司及其控制的市场重新纳入基本的社会和政治关系中,更进一步地讲,这些平台公司本身就可以被看作是非常重要的基础设施,以至于应该以公共的方式占有或以公共事业的方式运营,并应受到政府直接的、完全的控制。