应对数字技术冲击的建筑技术观

王路

(南京大学 建筑与城市规划学院,江苏南京 210093)

0 引言

18世纪末、19世纪末和20世纪中叶,三次技术革命给人类带来了巨大的影响。先进的技术手段不断冲击着建筑行业发生变革,材料、结构、构造和空间需求正悄然发生着改变。与此同时,人类利用技术的观念也更加多元和复杂。这种技术的物质条件和意识形态的共同革新,使建筑项目面临着一种“短暂性”——新建建筑很快被遗忘、甚至在诞生的那一刻就失去了自己的历史价值。

在丹尼尔·谢勒(Daniel Sherer)[1]看来,建筑人文主义思想对建筑抵御被遗忘的能力提出了要求。建筑项目在某种程度上总是与其应对的现状和问题息息相关,而历史项目则往往站在过去、现在与未来的视角进行批判性的理解与阐述。建筑项目与历史项目通常是对立的,无法成就彼此,甚至历史项目还会常常试图揭示建筑项目中的消极因素。但正是这些消极因素,为不可预见的事物保留了一席之地。它可能是形式的例外,也可能是任何潜在的建筑用途和风格。也正是这些不可预见的事物,给解决当代建筑被遗忘的困境提供了可能。

数字技术作为第三次技术革命的产物,正逐渐融入当代建筑项目从设计到建造的各个生产环节[2]。其在建筑领域的应用可以被界定为以下三方面:一是对传统设计工具的优化和更新,以AutoCAD为代表的二维绘图软件和以SketchUp为代表的三维建模软件相较于传统的草图和草模表达更为准确和高效;二是以计算机算法作为模拟、迭代、优化以及建造为核心的数字技术,通过对几何参数化、性能参数化以及建造参数化设计流程的组织,新形式的产生成为了一种可能;三是物联网架构下的智能设计和智能建造,例如BIM信息集成工具以及机器人建造工艺等打破了传统的建造模式。

但正如谢勒所言,数字技术在建筑领域存在一种意识形态的扭曲,这种扭曲可能会导致数字技术的滥用,并造成一系列策略的重复和消费产品的产生。谢勒针对这些意识形态的扭曲,提供了暴露其问题的历史批判方法,通过对数字技术观念进行“矫正”,为建筑项目和历史项目的对话提供了机会。

实质上,这种扭曲的本质是对技术的价值观念的误解。新技术是时代的产物,这点自古以来从未改变。根据过往的经验,新技术突破了传统工具的限制,使更高效的生活方式成为可能。无论是传统的技术手段,还是包括数字技术在内的新兴技术,它们承载的都是一种新的可能。而这种可能性的延伸方向似乎更为重要。人作为使用技术的主体,大刀阔斧的创新和适时的反思同样关键。

因此,本文试图以数字技术的发展为背景,分析看待数字技术的多重视野和数字技术的固有属性,探讨当代建筑与历史项目语境下数字技术的发展方向。

1 看待数字技术的多重视野

数字技术无疑是建筑批评家热衷的领域和话题。成为众矢之的也并不是件坏事,至少我们可以通过学者们的观点厘清数字技术的发展脉络,为数字技术的未来提供可能。以下将从泽伊内普·切利克·亚历山大(Zeynep Çelik Alexander)[3]、马里奥·坎波(Mario Campo)[4]以及谢勒[1]的观点出发,梳理这三位学者的数字技术观,并尝试提出一种相对客观的理解。

亚历山大的观点体现在学科本质从人文学科向自然学科的转变。在建筑设计中,建筑师拥有绝对的话语权,其需要在若干种可能性中做出选择。然而这种选择的代价常常是巨量的社会资源。因为亚历山大认为数字技术可以驱动一种转变,建筑师必须运用充足的数据支撑其设计结果的合理性,并且在多目标优化的过程中利用数字技术实现其准确性。这种转变保留了建筑师的话语权,并且解放了建筑师在不确定的选择中所承担的社会责任。

坎波则认为数字技术会削弱建筑师的话语权,强调公众参与和公众意志。通过这种方式,建筑师不再承担做出唯一选择的角色,而公众参与的不确定性和复杂性成为创造性的来源之一。

谢勒更关注的是数字技术的实验性。在弗兰克·盖里(Frank Gehry)的作品中,形式与功能、结构与空间或许都是剥离开的[5]。数字技术的运用是他实现这种“实验性”建筑的手段。然而实验意味着“结果是未知的”[1],当一个作品由或多或少的可以预测的现象组成的时候,即使这个作品使用了数字技术,它也不具备实验性。盖里的作品是其时代背景的产物,它包含了对主流审美规范的批判,这是在他之后的各种“产品化建筑”所不具备的。

同时,谢勒抨击了建筑师帕特里克·舒马赫(Patrik Schumacher)的观点——“数字技术是旧的东西在新的东西中的继续存在”。数字技术不应该被赋予一个过时且可疑的意识形态借口,更不应该被强迫居住在当下的狭窄视野中而使其固定下来。要理解数字技术,应该保持一定的距离看待它与过去的不同。

基于上述三位学者的观点,亚历山大和坎波更倾向于数字技术驱动下的建筑师的角色转换,坎波还提出了对数字技术促进创造性的期望;而谢勒则把数字技术看作是一种新时代的操作手段。

我们不妨先与“数字”保持一定的距离,去看待这种基于计算的新技术。在此需要重申,新技术是时代的产物。时代背景的转换、技术的突飞猛进,让数字技术处在风口浪尖、并被赋予了一定的解决问题的责任。但无论是哪种视野,建筑学的意识形态的问题都是学者们期望去解决的。计算对社会的推动力不容忽视,在这个背景下,数字技术的建筑应用诞生了——就像工业时代的铸钢技术的诞生一样。钢结构让建筑突破了高度和跨度的限制,但建筑学所讨论的问题——形式、功能、空间、结构和构造、以及它们如何协作并为其负责的主体而服务,其实并未改变。

2 数字技术的媒介属性及其与新形式的关系

谢勒[1]在文章中写道:“即使建筑理念是最重要的,而不是传达理念的技术媒介,如果仅仅因为形式和物质资源以及它们为理念提供的美学效果各不相同,那么毫无疑问,某些媒介比其他媒介更适合特定的理念……”

媒介是一种表现手段,是达成交流的重要工具。而建筑不能仅仅被理解为一种媒介,无论是技术媒介还是绘画媒介。单一的媒介会将建筑推向一个更加纯粹的某个特定领域。因此,理解建筑应该以一个多元的媒介视角介入。

在建筑项目中,传统的媒介包含绘画和模型。无论是草图还是概念模型,在建筑项目的生成阶段都起到了非常重要的作用。尽管这两种媒介的表现效率不高,但时至今日大多数项目仍然以这种方式产生。如斯蒂文·霍尔(Steven Holl)的亚里茨冲浪博物馆,其草图到最终项目保持了高度的连续性;普雷斯顿·斯科特·科恩(Preston Scott Cohen)的特拉维夫艺术博物馆,挑战了一众依赖数字技术去获得形式辨识度的项目,其核心概念也是在草图阶段实现的;胡安·纳瓦罗·巴尔德维格(Juan Navarro Baldeweg)的赫齐亚纳博物馆,用精致的手工模型实现了对建筑漫步概念(promenade architecturale)的重新诠释。而数字技术作为一种新兴的媒介,它以高效的表达和强大的表现效果而被广泛追捧。但其并不是建筑表现的必要手段,也不能完全表达建筑美学特殊性。建筑美学的特殊性体现在媒介的多样性上,仅仅依赖数字技术是无法实现的。

图1 建筑模型与草图[1]

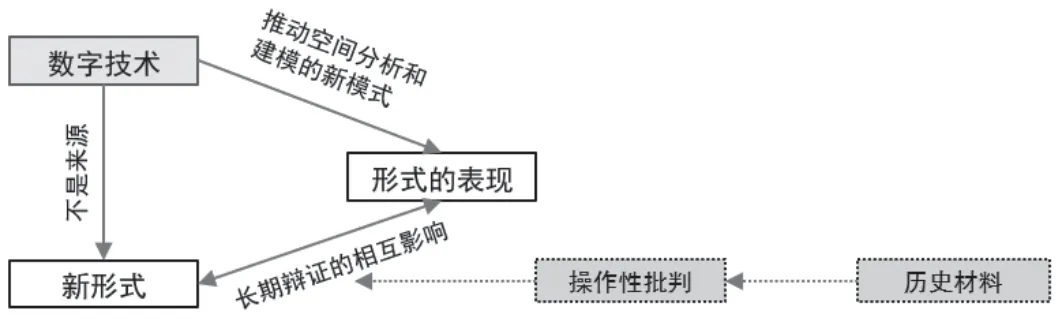

需要注意的是,作为一种新媒介,数字技术不是新形式的来源。但其对形式理念又有一定的影响。根据科恩的观点,数字技术使空间分析和建模的新模式成为可能,并导致类型学和形式的表现达到空前的高度。而形式的表现又辩证地影响了形式理念。在这个过程中,操作性批判(operative criticism)为形式表现和形式理念的长期辩证的相关影响提供了一种手段。

操作性批判源于历史学家曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)[6]的定义,是一种专注且有倾向性的方法。其将历史材料转化为自身的批判性意志,为某种建筑语言、方法或思路而抗争。值得注意的是,操作性批判很可能被主观利用,并成为一种服务于建筑师和建筑项目的解读方式。

通过操作性批判,数字媒介通过作用于表现形式,间接影响了形式理念,并最终影响了新形式的产生。

图2 数字技术与新形式的关系示意

3 如何应对数字技术可能带来的冲击

如今,数字技术不仅仅被理解为一种媒介,而且被错误地理解成为一种形式生成的捷径。“数字转向”(digital turn)现象的发生一定程度上反映了数字技术对建筑学科的冲击。以牺牲其他建筑贡献的一切为代价换来的数字特权化,其实是一种失衡的体现。为了抵抗数字技术带来的冲击,下文提出三点可供参考的措施。

1)平衡技术手段和形式美学

当代建筑师对数字工具的预期过于乐观。实际上,数字技术对“不可预见的事物”的产生建立在两个条件之上。首先是对数字代码的技术性掌握,这一点是大多数建筑师比较容易做到的。但更重要的是对历史性的类型学形式的掌握。科恩的博物馆设计应对的不是简单的形式化过度的问题,而是类型的产生和空间品质的问题。他利用他所掌握的技术去解读博罗米尼和米开朗基罗的作品,并结合自己的场地特性,最终将形式与空间的复杂性投射在自己的作品中,这不仅仅是对技术的控制就可以实现的。

通过实现技术手段与形式美学的平衡,建筑师能够更自如地兼顾建筑的历史价值与空间品质,并运用数字技术的媒介实现形式的表达。

2)平衡批判性操作与历史距离

瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的观点认为,建筑是被动或缺乏意识的感知对象。从这个角度看,建筑需要一种特殊的批判模式——即操作性批判,来证明其内在形式逻辑与功能的联系。在这个过程中,历史材料被应用于操作性批判,并对建筑的特定趋势产生影响。然而,操作性批判往往会被建筑学的认识论假设和批判要求所影响,操作性批判变得主观并且成为建筑师自己的解释方式。

为了消除这种主观,建筑师需要将自己置身于一定的历史距离去看待数字技术。塔夫里认为,即便是当下的历史,也需要一定的距离才能理解。而获得这种距离的最好方法就是看它与过去的不同。因此,保持一定距离的操作性批判是让建筑师头脑清醒的关键要素。通过二者的平衡可以实现较为客观的批判。

3)多种媒介合作共存

建筑表现的媒介从草图到工作图,到物理模型和数字模型,再到计算机渲染,代表了建筑技术和艺术历史发展的不同时刻。所有这些媒介,每一种都以自己的方式,从形式和历史经验的不同维度对项目的生成作出贡献。

数字技术作为建筑表现的新媒介,其在近年来建筑项目中越发受欢迎。草图与模型虽然是传统的表现方式,却因为各自的优势而仍在项目的各个阶段被广泛使用。单一的媒介会将建筑推向一个更加纯粹的某一个特定的领域。通过与多种媒介的合作,数字技术能够更好地得到表现。在操作性批判的作用下,这种创意性的表现方式不断影响着形式理念,最终为形式例外和有趣的建筑项目的产生提供了可能性。

需要注意的是,各种媒介应该被合理利用在建筑项目的不同阶段。实际上,考虑到社会资源成本的消耗,在一些必要的环节,数字技术已经不可避免地取代了模型,并充分体现了其高效的特性。

4 结语

技术的革新使建筑项目面临“短暂性”的危机,数字技术作为一种新兴的媒介,给建筑项目带来了一些创造性的可能。然而数字技术领域存在的意识形态的扭曲——本质上是一种技术观的扭曲,阻碍了数字技术的形式的表现。针对数字技术领域存在的若干问题,本文提出了三个策略,即平衡技术手段和形式美学、平衡批判性操作和历史距离、多种媒介合作共存。