基于UbD 理论的初中英语单元设计实践研究

——以《英语(牛津上海版)》六年级第二学期第九单元为例

张 佶

(上海市甘泉外国语中学 上海 200065)

《义务教育英语课程标准(2022 年版)》要求推动实施单元整体教学,“使学生建构起对单元主题的完整认知,促进学生正确态度和价值观的形成”[1]。单元整体教学设计围绕主题展开,关注单元内各语篇之间的内在联系,充分考虑学生的认知特点,在主题引领下设计层层递进的学习活动,使学生在知识的建构中形成对主题的深层认知、态度和行为取向,推动核心素养落地课堂。目前,单元整体教学还存在诸多问题。如单元主题意义不突出、内容碎片化、关联不紧密;教师忽视培养学生在真实生活和任务中运用知识技能解决问题的能力;教师只注重单元终结性评价,未能有效落实课时形成性评价等。UbD(Understanding by Design)教学设计能够体现单元知识的内在逻辑关系以及知识和素养的关联,追求目标、活动和评价的统一。笔者尝试以UbD 教学设计优化单元整体教学,探索培养学生核心素养的有效途径。

一、UbD 理论的内涵和实施路径

美国课程与教学专家格兰特·威金斯(Grant Wiggins)和杰伊·麦克泰格(Jay McTighe)提出的UbD 理论是追求理解的教学设计,旨在发展和深化学生的理解。理解是持久的、可迁移的,学生真正的理解是能够在实际任务中有效运用知识和技能解决问题。“Big idea”在UbD 理论中是一个比较重要的概念,通常被译为“大观念”。格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格认为,大观念是指学科中那些根本而重要的概念,可以帮助学生将各个知识点联系起来,具有关联、核心、迁移等特征,强调了大观念在单元学习中的重要作用。UbD 教学设计主要包括确定预期结果、确定合适的评估证据、设计学习体验和教学三个阶段。[2]

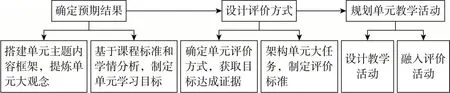

笔者借鉴UbD 教学设计的模式,在单元教学设计时将其进一步细化,形成了基于UbD 理论的单元教学设计框架(见图1)。

图1 基于UbD 理论的单元教学设计框架

二、基于UbD 理论的初中英语单元设计实践

笔者以《英语(牛津上海版)》六年级第二学期第九单元“Sea water and rain water”为例,阐述基于UbD 理论的初中英语单元设计实践。

(一)明确预期结果,制定单元学习目标

笔者首先围绕单元主题,深入解读和分析单元内各语篇,充分挖掘育人价值,提炼单元大观念,结合学生的学习基础,对照课程标准,制定单元学习目标并将其解构到各课时中。

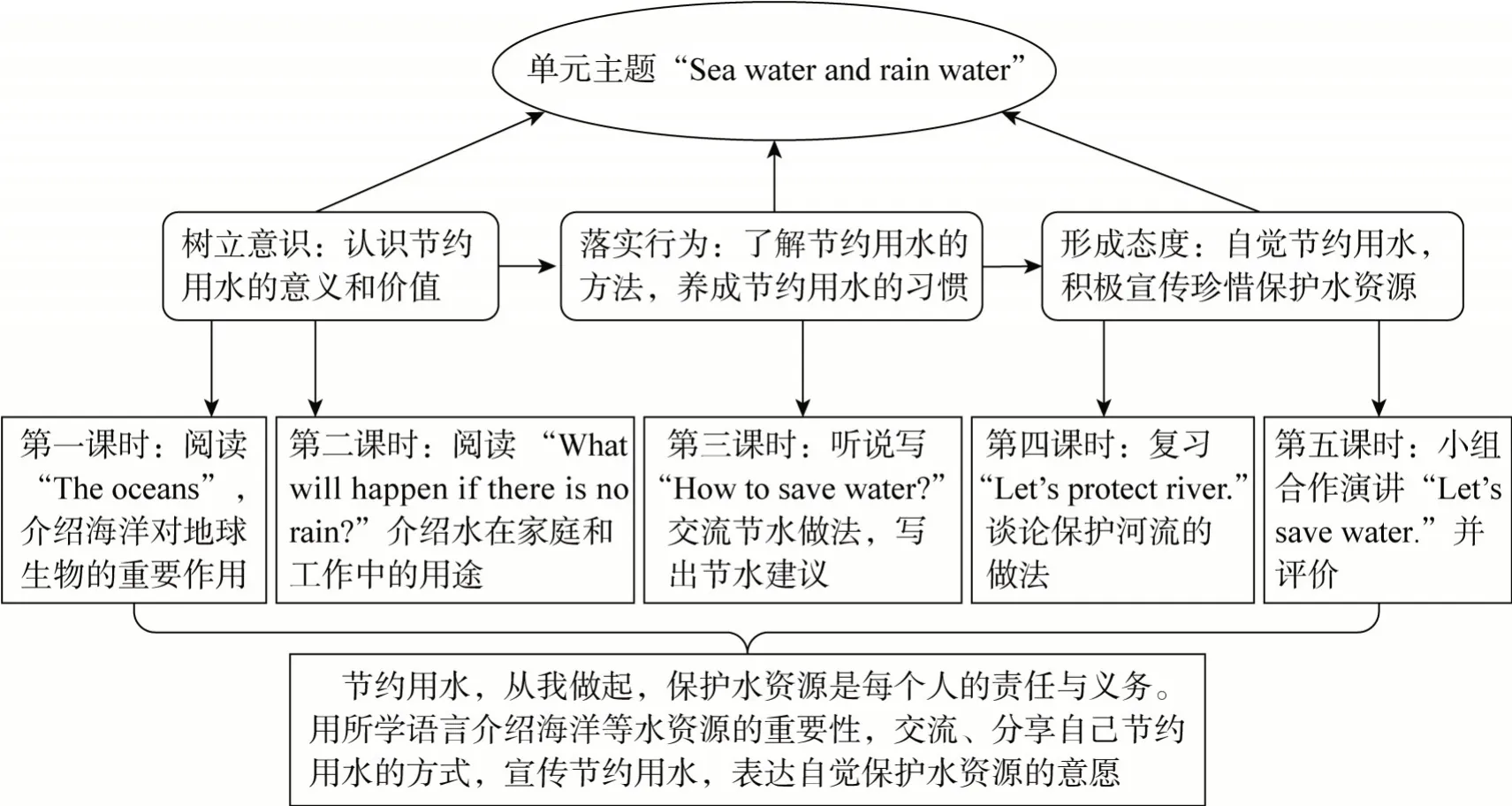

1.搭建单元主题内容框架,提炼单元大观念

第九单元“Sea water and rain water”属于人与自然范畴。本单元围绕“水”这个话题展开,前两个语篇是说明文,分别介绍海洋的重要性和不同场所中水的用途,意在引导学生树立节约用水的意识。第三个语篇是一幅关于如何节水的海报,学生就此展开听说活动,了解节水的方法。第四个语篇是以所学句型“save water by...”写话,这两个语篇内容有一定的连贯性,容量不大,可以整合在一个课时。笔者补充了保护河流的学习内容,引导学生从更大层面考虑保护水资源的行动,在“如何保护苏州河?”这个真实情境中运用所学的核心句型和结构化知识解决问题。单元最后一个课时,学生小组展示单元学习成果并互相评价。经整合和补充后,笔者搭建了本单元主题内容框架(见图2),提炼出单元大观念:节约用水,从我做起,保护水资源是每个人的责任和义务。

图2 “Sea water and rain water”主题内容框架图

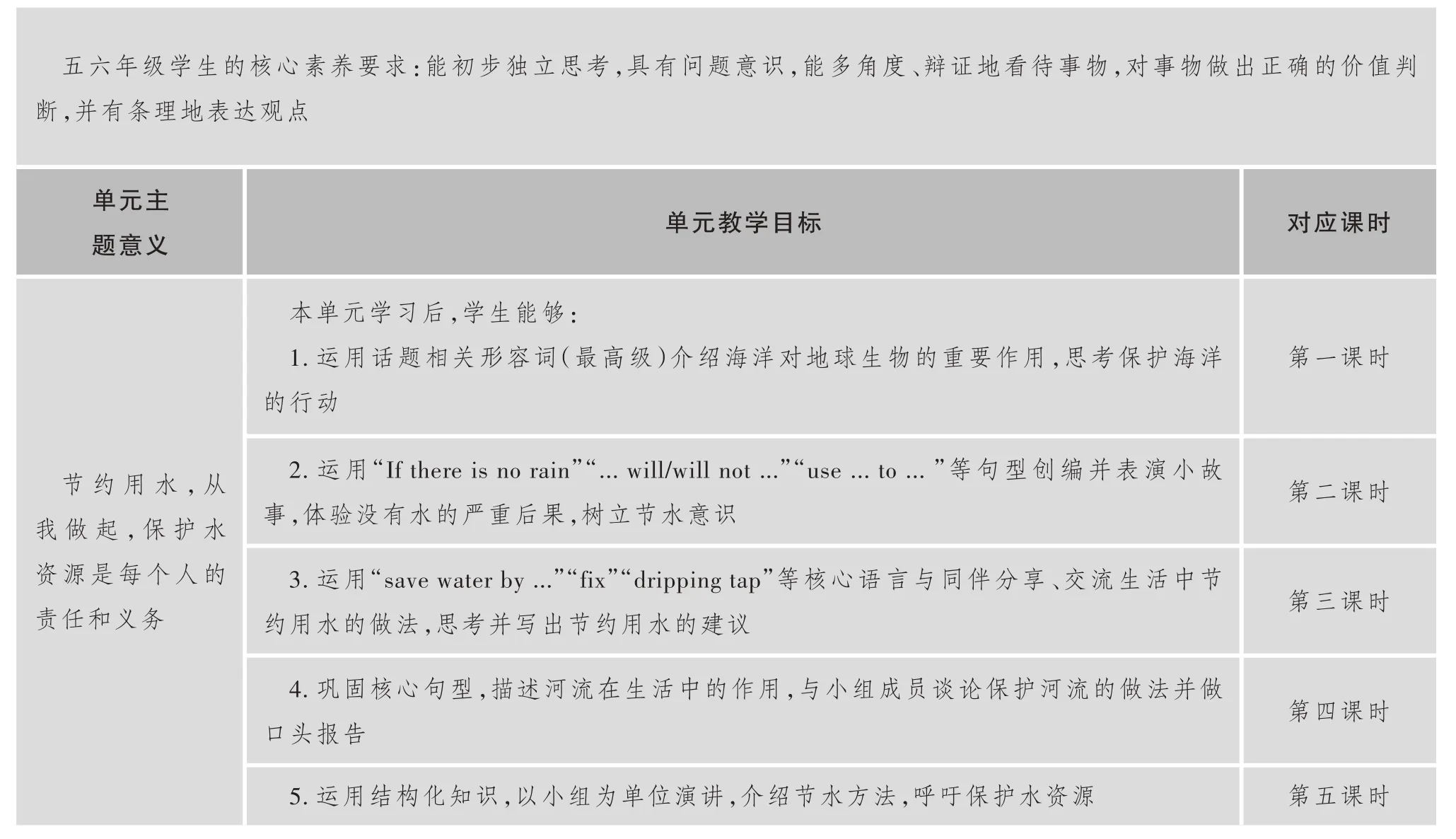

2.基于课程标准和学情,制定单元学习目标

在确定单元学习目标前首先要分析学生情况,考虑学生已有认知经验、年段特点和潜在困难。本单元授课对象是六年级学生,大部分英语学习基础较好,表达愿望强。学生对于“水”这个话题在小学有过学习,初步了解水循环原理,在中学地理课中对地球的水资源有一定了解。但由于缺乏经验,学生对于不同行业中水的用途不够了解,对于用自身行动去保护水资源的认知比较模糊,需要教师拓展和引导,也可以让学生用自身的行动去体验和探索。

在确定学习目标时,笔者基于单元主题内容、单元大观念、学生情况去考虑“学生应该知道什么,理解什么,能够做什么?”[3],然后依据课程标准,确定学习目标。基于以上分析,笔者制定了本单元学习目标,并将其解构到对应的课时,见表1。

表1 “Sea water and rain water”单元教学目标及课时安排

(二)依据单元目标,设计评价方式

1.确定单元评价方式,获取目标达成证据

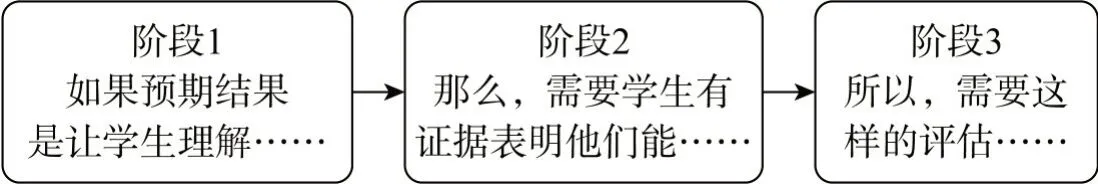

UbD 理论倡导教师站在评估员的角度,遵循逆向设计的逻辑(见图3),思考结果所含的评估证据,引导教师关注学生学习的结果,根据单元学习目标设计评价方式。[4]

图3 逆向设计的逻辑

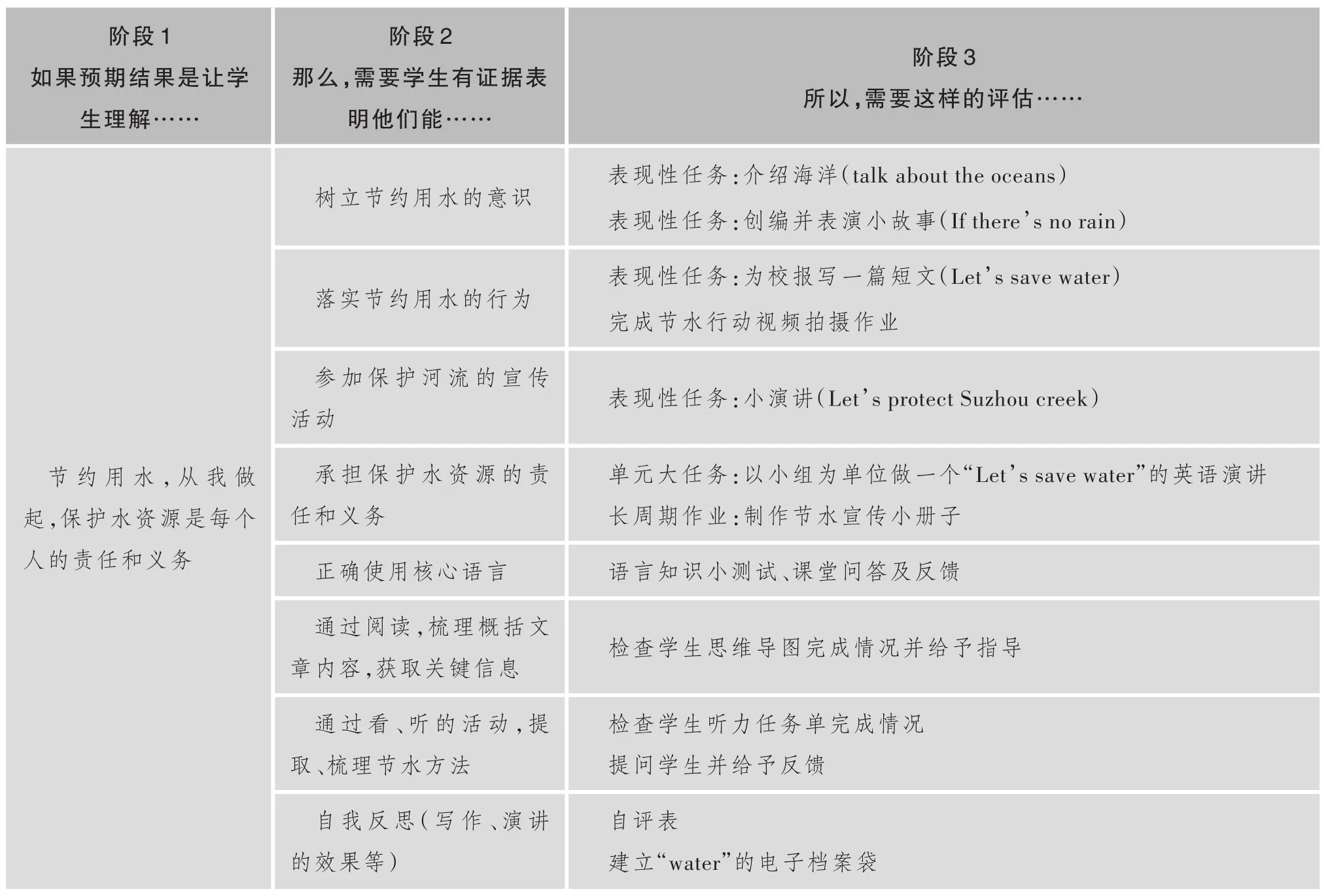

UbD 理论强调有效的评价是在教学过程中使用不同方法收集证据。[5]针对“可迁移”的理解,教师可设计表现性任务、实践性作业等评价其核心素养综合表现。表现性任务是让学生在真实或模拟的情境中运用知识和技能完成挑战性任务,展示其所知所能的学习和评价活动。针对语言知识和技能,教师可通过学习任务单、思维导图和课堂提问等了解学生的掌握情况;针对“定期反思”等学习策略,教师可设计电子档案袋等多元主体参与的评价方式调整教与学的策略。笔者据此制定本单元的评价方式(见表2),使用不同方法收集学生学习目标达成的证据。

表2 单元评价方式

2.架构单元大任务,制定评价标准

单元大任务是检验单元整体教学效果以及实现单元整体教学目标的单元评价活动,是学生在单元学习后整体产出的任务,教师以此评估学生是否能够使用所学的语言知识和技能解决问题,同时让学生参与探究和真实应用。UbD 理论提出了GRASPS 框架(G—目标,R—角色,A—对象,S—情境,P—产品,S—标准),并指出不是每一个表现型任务都需要按照此框架来设定,但至少应该有一个核心的表现型任务是按照这个模式进行设定。

笔者使用这个工具来制定本单元输出端的大任务:世界水日当天,学校(A)将举办宣传活动(S—情境),并向海外姐妹学校(A)转播,你作为本次活动的志愿者(R),要以小组为单位做一个“Let’s save water”的英语演讲(P),呼吁大家保护水资源(G),演讲包含四部分内容(S—标准),分别为介绍海洋的重要、介绍雨水的用处、分享节水方法、如何保护海洋或河流。任务设计框架使设计紧扣目标,更真实、更严密,对学生更具吸引力。

这个演讲用来检验学生是否能使用结构化知识宣传节约用水。内容的第一个指标用于评估结构化知识是否完整建构,第二个指标用于评估学生是否在探究过程中发挥创造力解决问题。演讲展示部分的两个指标分别评估学生语言表达性技能以及交际策略的使用情况。小组活动的指标是评估学生主动与同学开展合作性学习的学习能力。

(三)聚焦目标和评价,规划单元教学活动

完成评价方案设计后,围绕目标和评价,规划单元教学活动,同时“把评价任务嵌入教学过程,按“教—学—评”一致的思路设计教学过程”[6]。UbD理论强调教学活动设计时要考虑WHERETO 要素,包括:(1)学习方向(Where)和原因(Why);(2)吸引(Hook)和保持(Hold);(3)探索(Explore)和体验(Experience)、准备(Equip)和使能(Enable);(4)反思(Reflect)、重新考虑(Rethink)与修改(Revise);(5)评价(Evaluate)工作及进展;(6)量身定制(Tailor);(7)为最佳效果而组织(Organize)。

1.为最佳效果而组织——规划单元活动链

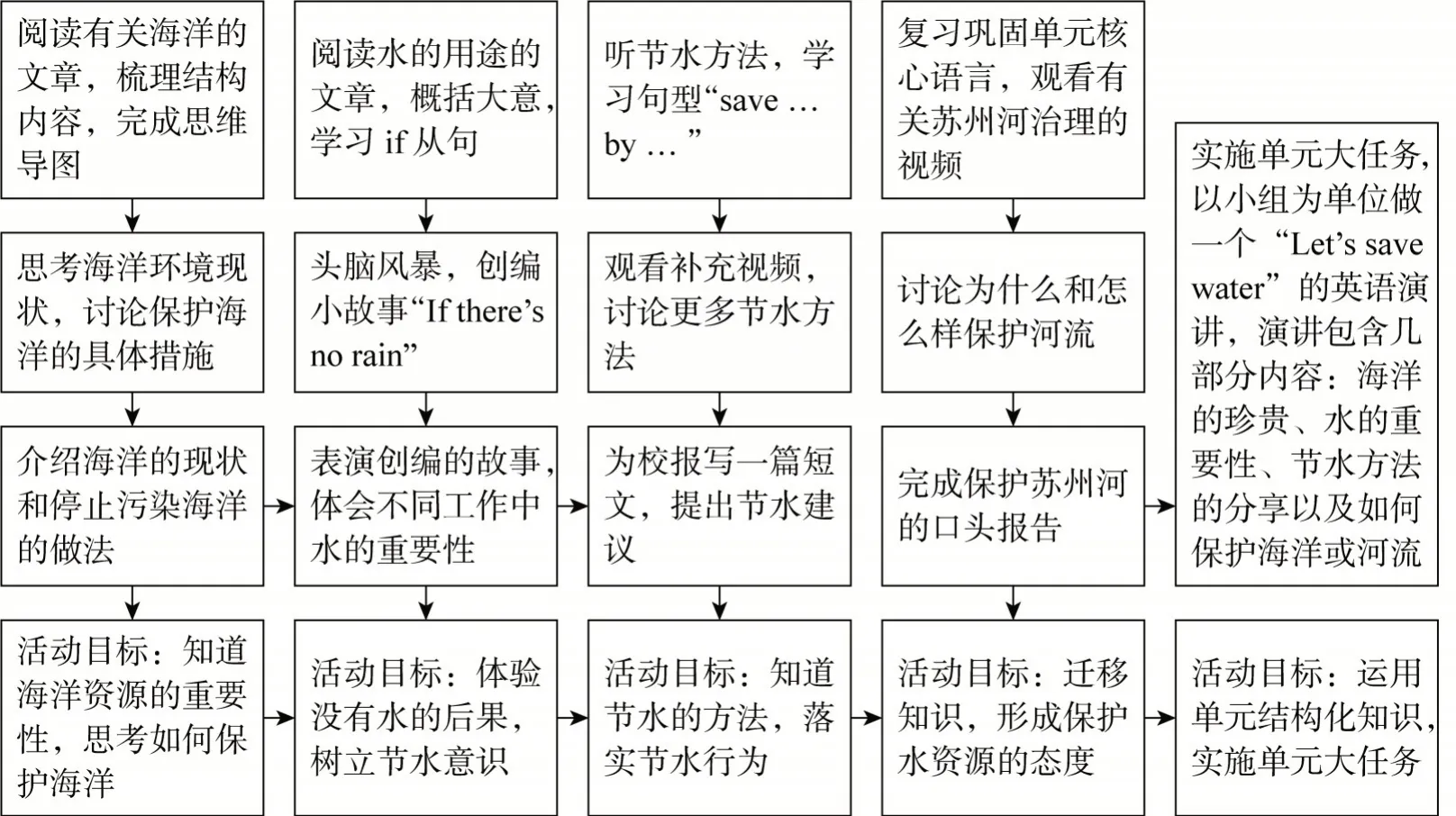

笔者从单元层面,规划本单元各课时的主要学习活动,形成活动链,落实单元目标,见图4。

图4 单元活动链

在目标统领下,连贯的活动能够吸引学生不断思考,积极探究,内化知识,促进学习目标达成。

2.准备和使能——开发利用学生资源

课程标准鼓励教师在课程资源开发和利用上注重开发和利用学生资源。“How to save water”一课的学习目标是学生能够思考并写出节约用水的建议,对学生来说本课的难点是对节水方法的认知不足。笔者在课前要求学生把在家的节水行动拍成视频上传,在备课时将其中实用的、有创意的节水方法合成微视频。一方面,引导学生以实际行动践行节约用水理念,丰富学生的体验;另一方面,把这些资源运用在课堂中作为教学资源,带领学生从书本走向真实生活,为学生扫除学习难点,搭建学习支架。

3.吸引和保持——创设单元完整情境

本单元的情境创设依据学生年龄和愿意表达的特点而设计。在单元学习之初,通过向学生展示志愿者招募海报,将本单元最终要完成的任务告知学生,使学生形成学习期待;然后将课堂学习设计为志愿者的培训活动,学生带着任务去接受培训(完成本单元的主要输入活动),并完成培训考核项目(表现性任务);完成培训后,志愿者团队在节水活动中正式演讲,完成单元大任务。通过这样的情境创设,让学生有兴趣走进教师巧妙设计的情境中不断思考、积极探究,最终实现学生对学习深入持久的理解。

4.评价和调整,反思和修改——评价任务嵌入课堂教学

课堂上设计评价性问题,将评价贯穿教学。例如在“How to save water”一课的学习中,学生观看完节水方法的视频后,教师设计问题“What do you think of their tips?”引导学生评价,鼓励学生质疑。随后再次提问“Can you think of more ways of saving water?”请学生用所学句型分享更多节水方式,激发学生思考更有创意的设计,再次请同学互相口头评价。这两个问题的设计旨在通过评价让学生反思和修改,同时助力学生高阶思维的发展。

在写作环节,笔者让学生自己讨论核验单的内容,旨在引导学生梳理写作内容、结构和细节要点,使学生成为评价的设计者,能更好地发挥评价促学作用。同时笔者判断学生讨论的核验单是否合理,并给予指导反馈,发挥评价促教作用。核验单制定完成后,学生对照其进行写作,完成后,再次根据核验单两两合作进行互评,并在建议一栏描述主要问题和修改意见,学生课后完成二稿。

笔者通过设计,有机融合课堂中听、说、写和评价活动,使学生成为课堂主体,教、学、评三者互相助力,指向学习目标达成。

5.探索和体验——设计分层的单元实践作业

UbD 理论倡导知识迁移。课后作业是单元教学设计的重要一环,既是对课堂知识的巩固,也给学生更多时间思考,查找资源,发挥创造力解决问题,是课堂的延伸和拓展。课堂教学时间有限,课后作业特别是探究类的长周期作业是学生在迁移中创新,达成“持久和可迁移的理解”的有效途径。

本单元的长周期作业是制作一个节水宣传的小册子,要求学生将课时作业的海报、思维导图、短文等整合,制作成有关节水的宣传册。另外还需要设计宣传册的封面和目录,在册子最后设计一个节约用水的口号,使不同特长的学生有展示的机会。如果学生有其他和保护水资源相关的内容可以自己添加进小册子(选做),体现了作业的分层,促进学生的探究,满足学生个性化学习,达到学用结合的目的。

三、对基于UbD 理论的初中英语单元设计实践的反思

UbD 教学设计注重整体思考和连贯性,从单元层面设计教学活动,确保各个教学环节之间的衔接和呼应,提升单元整体教学的实效,落实学科核心素养。

(一)整体设计,建构主题认知

通过整体精心设计,学生从个人、家庭、学校、城市等层面探究意义、学习语言、建构新知、解决问题,逐渐形成“了解水资源现状—树立节约用水意识—思考节约用水措施—落实节约用水行动—形成保护资源态度—参与保护资源行动”的结构化知识。在完成单元大任务中,学生用所学语言有逻辑地表达和描述节约用水、保护水资源的认知、态度和行为,证明学习目标的达成。

(二)结果导向,实现学科育人

教师要改变传统的思维模式,要从输出端思考教学,这样才会把重心放在学生的“学”这一层面上。在预期结果里,教师要把核心素养综合表现融入其中,鼓励学生在真实生活和任务中活用知识,创造性地解决问题,引领学生形成正确价值判断和行为取向。例如,在本单元学习后,学生学会查看水费单,观察学校和家里浪费水的现象并提出改进方法,从家长、老师、网络等渠道关注国内外先进的节水技术,在探究中拓展语言学习渠道,提升学习能力,以实际行动承担保护水资源的责任。

(三)“教—学—评”一体化,落实核心素养

“教—学—评”一体化模式对推动学科核心素养的落实具有重要意义。[7]本单元的活动链设计,对学生来说是完成一次次基于真实情境的挑战活动,从教师层面看是将一个个评价任务镶嵌在教学过程中,用以收集学生目标达成的情况。调整后一阶段的教学,在教、学、评的互相促进中,最大程度达成目标,学生逐步建构对单元主题的认知,语言能力得到发展,思维品质得到提升,形成“保护水资源是每个人的责任和义务”的正确价值判断,促进学科核心素养落地。

四、结语

UbD 教学设计从学生的学习结果出发,凸显了学生的主体作用,是在单元整体教学中落实“教—学—评”一体化的有效途径,促进学生在意义探究和问题解决中实现对“持久的、可迁移的”理解,培养学生核心素养。

UbD 理论对教师的评价素养提出了较高的要求。教师应不断学习评价技术与方法,尝试信息技术赋能课堂评价,提高有效调整教学策略的能力。在日常教学中反思、修正和完善自己的评价技巧和策略,提升评价素养,在实践中进一步探索研究逆向设计在单元教学中的应用。