景观神圣化理论透析与引申:从自在景观神圣化到旅游神圣化

宋河有

(内蒙古师范大学旅游学院,内蒙古呼和浩特 010022)

引言

1976 年,美国旅游社会学家、旅游人类学家丹恩·麦坎内尔(Dean.MacCannell,也有学者译为迪恩·麦肯奈尔)在《旅游者:休闲阶层新论》中构建了吸引力符号学理论[1-2]。为了奠定认识论基础,他提出吸引力的社会化形成机制,即景观神圣化(Sight Sacralization),并将其分为五个神圣化阶段[3],景观神圣化理论学说由此而生。追本溯源,景观神圣化理论思想源于麦坎内尔对“神圣理论”的关注。自马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)将“神圣”用于祭祀仪式研究,神圣与仪式研究就逐渐关联起来[2],其中旅游情境中的仪式与神圣问题备受关注。麦坎内尔在1973 年和1976年曾指出旅游活动的神圣在于到他处追求“真实”,是“走向景观并寻找现代生活连续性”仪式的过程[4]。在《旅游者:休闲阶层新论》中,麦坎内尔沿用法国迪尔凯姆(Emile Durkheim)的神圣学说思想,将景观神圣化视为一种客观存在的社会现象,以此解释景观吸引力的形成过程,认为吸引物是社会变迁的标志物和现代社会意识的反映[2]。从总体上看,景观神圣化理论为旅游吸引物建构研究提供了一个可验证路径,麦坎内尔和很多研究者都结合实例进行了验证[5-6];同时国外学者基于景观神圣化理论和吸引力符号学思想开展了一系列旅游符号相关研究[7];还有学者将景观神圣化理论用作分析工具对吸引物及其所在场所构建进行专题研究[8-10];也有学者将其视为对“神圣”理论问题的探讨。与纳尔逊·格雷本(Nelson Graburn)提出的“旅游是逃离世俗生活的现代朝圣”一样,麦坎内尔的神圣观和景观神圣化理论思想在旅游社会学和旅游人类学领域产生了深远影响,引发了学者们对旅游场域中神圣与世俗、仪式等问题的探讨。

国内学者对景观神圣化理论的专门深入剖析并不多。彭兆荣(2004,2005)对景观神圣化理论内容进行了初步阐释[11-12]。张晓萍(2008)将1999年版《旅游者:休闲阶层新论》译为中文,进一步扩大了景观神圣化理论[13]46-48在我国的传播和影响。总体上看,国内学者大多是对景观神圣化理论直接应用,主要涉及旅游产品、景区开发、旅游品牌、旅游体验分析等方面。在指导旅游产品和景区开发方面,林美珍和肖洪根(2003)指出旅游景观吸引系统神圣化过程有博物馆化趋势,要避免过度神圣化[14];李蕾蕾(2004)指出海滨空间转化为旅游地的符号化过程其实是经历了景观神圣化历程[15];席建超等(2006)认为雍和宫景区景观神圣化发展五阶段是旅游资源形成过程[16];周欣琪和郝小菲(2018)用景观神圣化理论解释了旅游吸引物在微博平台的建构过程[5];杨洪飞和李庆雷(2019)则将景观神圣化理论活用到轿子山旅游开发实践中[17]。在旅游品牌研究方面,马秋芳和孙根年(2009)解析了秦兵马俑品牌符号生成与神圣化过程[18];曹婷婷和梁保尔(2015)提出利用景观神圣化理论可实现对旅游品牌编码[19]。在旅游体验分析方面,马天和谢彦君(2015)用景观神圣化理论剖析了体验对象的社会建构过程[20]。可以看出,国内对景观神圣化理论的直接应用较多,对其理论思想与核心概念的反思较少。本文尝试在厘清相关核心概念和透析理论内涵基础上,从景观演变和区域发展视角对景观神圣化理论的实践应用进行本土化审视与引申,期望为我国旅游实践提供理论参考。

一、景观神圣化理论核心概念厘清

麦坎内尔提出的景观神圣化理论中涉及景观(Sight)、神圣化(Sacralization)、神圣(Sacrifice)等核心概念。在将英文译为中文时,引发学者们的不同译读和理解。这也直接影响了人们对景观神圣化理论内涵的精准理解,所以有必要对其内涵加以厘清。

(一)景观与旅游景观

Sight 在英文语境中表示“景象、看得见的事物”[21]516;Sight Sacralization意指“可见事物的神圣化”。中文中的景观泛指“可供观赏的景物”;景物指“可供观赏的景致和事物”[22]691。从以往文献可看出, 国内学者大多都将Sight 译为“ 景观”[1,2,13,17],并普遍将景观内涵模糊化,默认为旅游景观。彭兆荣在其著作《旅游人类学》中将其译为“景物”[11]190,本文认为相对而言这显得更为恰当。但鉴于景观和景物这两个词在中文中都体现“可见事物”之意,并且为了符合大多数学者的用语习惯,本文继续使用景观一词。为了更准确地表达其学术内涵,本文借鉴陈岗和黄震方(2010)观点,将景观细分为自在景观和旅游景观两大类型[23]。

作为学术用语,景观一词最早由地理学家使用,意指可看到的地表景色或景色基本相同的区域单元,包含自然原始景观、人类文化景观以及自然与文化综合体[24]。如今,山水花草虫鱼等自然风景,城村寺庙观堂等聚落生活以及现代社会中融合物质和非物质、空间和时间等因素的声音景观、媒介景观、电影景观、图像景观、数字景观等都属于景观概念范畴[25]。客观世界是由各种客观存在的事物或现象组成。作为客观存在的景观,必然会受到自然、社会等条件的影响而发生自然演化。本文认为,在自然或历史条件下顺其自然演化形成的景观可称为自在景观或原生态景观,景观神圣化理论中的“景观”所指应为自在景观。

将景观概念引入旅游领域就形成了旅游景观概念,泛指能吸引旅游者前来游览的客观存在物象。从旅游视角看,自在景观在旅游化加工后可能会演变为旅游景观。现实中也有很多自在景观一直游离在旅游场域之外。例如:一些历史遗迹、古墓群,在旅游开发前,可能仅吸引着考古学家和历史学家前往;普通建筑景观仅能吸引建筑师的注意力,但在普通人眼中却毫无吸引力。如麦坎内尔所言,像“世界奇迹”那样的(自在)景观根本不需要当代社会加工或标明是旅游景点,不需要对其进行神圣化操作,当旅游业一出现,它们就成了吸引游客的旅游胜地[13]46-47。因为这些自在景观对大多数人都具有吸引力,只要有旅游需要,这些景观就会直接转变为旅游景观。但是现实世界的大多数自在景观却都需要使用“强大的社会制度”进行神圣化和旅游化加工,赋予其旅游价值和社会价值才会转化成为旅游景观。

(二)神圣化与神圣

英文中的Sacralization 意为具有名词属性的“神圣化”。其词根为Sacrifice,作为名词时意为“供奉神的祭品”[21]478。“神圣”的意思为“极其崇高而庄严,不可亵渎”[22](1163);“化”字加在名词或形容词后表示“变为某种性质或状态”[22](561),有“变化方向和趋势”之意。旅游社会学家认为神圣就是旅游者对旅游现象中的“崇高”“社会意义”等内涵的积极响应。“新迪尔凯姆学说”对旅游情境中的神圣有三种理论解释:一是到异文化世界中追求真实;二是在“神圣时光”里逃离“世俗世界”、进入“神圣世界”的神圣游程(或朝圣历程);三是在空间转换过程中出现的从心理状态到精神状态的升华[4]。人类学家认为人类社会中“圣地、圣景、圣物”的神圣性来源有三种类型:一是特定地点存在包含信仰的实践活动;二是特定自然物与景观适于表达人类象征性思维;三是具体的历史过程[26]。可见,传统意义上的圣地可能是具有时间和空间边界举行某些仪式的地点或场所,也可能是自然景观被人类主观赋予文化意义后,其所在地成为圣地,还可能是重大历史事件发生地。旅游世界中的圣地则与具体旅游情境中的神圣内涵有关。这里的神圣并非指游客是宗教信仰者或信徒,而是指游客情感中产生的对某些景物的特殊向往[12]。与旅游者对某些“崇高”或“社会意义”的响应程度有关,旅游圣地是指在游客心目中具有重大意义和吸引力的地方。人类学家称现代游客的旅游行为是一种朝圣。但游客向往的旅游圣地则属于其心中向往的圣洁、纯净之地。其形成可能是源于当地原生态自然环境、淳朴的民风民俗及人际环境等,明显不同于宗教信徒向往的具有宗教属性的宗教圣地。

综合来看,景观神圣化理论中的神圣化之意为“使普通自在景观变成崇高而庄严的景观”,也可理解为使本来普通、缺乏吸引力的自在景观变为有特定吸引力的景观,并且神圣化水平越高,景观表现出的吸引力越强。景观神圣化的目的是使自在景观变得神圣,变为某些人群(例如专业人士、本地居民或游客)心目中的圣景圣物,使其所在地变为特定人群向往的圣地。

二、景观神圣化理论透析

(一)理论内容阐释

像“世界奇迹”那样的顶级自在景观不需要专门采取任何措施就能明显体现出重要的社会价值。但大多数自在景观的社会象征意义并不足以影响全世界,常常只能影响局部社会。要使普通的自在景观转变为具有吸引力的景观,常需要强大的社会制度作为支柱[13]47。基于以上观点,麦坎内尔提出景观神圣化操作分为五个基本阶段。

第一阶段是命名阶段(the naming phase)。为将自在景观从周边物体中分隔开来以彰显其独特性,主管方会通过相关制度或专业标准对其进行正式命名。在此之前需要进行一系列专业化识别、评估认定和鉴定工作。例如为证明景观具有相应的美学价值、历史价值、科考价值、娱乐价值、社会价值等,常需要某些仪器进行测试测量,通过相关领域专家进行检验,从不同角度撰写系列报告,来证明其特有价值。

第二阶段是初步包装和彰显独特性阶段(the framing and elevation phase)。“framing”意为“给……做框,给……镶边”;“elevation”意为“提升、放在高处”,这一阶段的称谓直译则为“构建边框与提升阶段”。这显然是一种诙谐的隐喻表述方式,故本文认为采用意译方式更佳。在命名基础上,将关注的景物与其他事物明显区别开,主管方会选择通过“镶框、设围栏、设置展示台、加栏杆、加围墙、加玻璃罩”等一系列手段对其进行装扮和包装。这些可视化包装举措可同时起到划界、凸显独特性作用和保护作用。当一些自在景观开始被人为包装或构建时,对其进行神圣化的操作就开始了。通过更高档、精密的包装材料和手段可使景观的神圣性、庄严性和神秘性都逐步得到提升。

第三阶段是精包装加工阶段(enshrinement phase)。“enshrinement”意为珍藏、秘藏;“珍藏”意为“认为有价值而妥善地收藏”。这一阶段的称谓直译则为“珍藏阶段”。这同样属于隐喻表述方式,采用意译方式更佳。珍藏的目的是进一步强化和提升神圣化水平,是包装与加工手段的升级。随着包装手段和所使用材料稀缺性与珍贵性的升级,神圣化水平也随之快速升级。

第四阶段是机械化复制阶段(mechanical reproduction phase)。在对景观进行包装之后,就进入宣传造势阶段。与之相关的印刷品、照片、视频、艺术品等均属于延伸出来的物态化创造物。这些复制品可通过工厂进行规模化复制生产。机械化复制属于物理化再生产行为,再生产出的衍生品可增加景观的宣传效应,增强景观的吸引力,同时拉动相关行业发展。

第五阶段是社会化复制阶段(social reproduction phase)。当自在景观的神圣性得到当地居民高度认同时,就有越来越多的当地机构、团体、城镇或地区围绕其名称展开一系列与之相关的命名行为。社会化复制行为属于社会化再生产行为,可强化景观的社会影响力。但行为主体的目的不一定是为了增强景观的神圣性,其行为只是从自身的社会与经济利益考虑后进行的顺其自然反应。这些行为主体在地域空间上的分布范围与景观神圣性的影响程度呈正相关关系。

(二)理论思想解析

从总体上看,景观神圣化的五个阶段反映了将自在景观打造为有吸引力景观的过程,也是潜在资源被发现和开发利用的过程。这个过程反映了吸引力形成的社会化机制,也是当代特定群体社会价值观念的展现过程。从景观神圣化理论对每个阶段的描述看,每个阶段都蕴藏着相应的思想内涵。

在第一阶段:命名的目的是凸显自在景观与众不同,命名的结果会受到命名者所处历史阶段、主管方诉求、社会诉求甚至经济诉求等多方面影响;同一景观可能会随着历史演进或命名者诉求的变化而出现名称变化。在第二阶段:“镶边框”只是对包装加工的一种形象比喻式表述,实际上为了凸显景观神圣性而采取的包装手段可能多种多样;实际采用的包装手段和材料也会受到特定历史阶段、社会价值观和特定条件的影响。在第三阶段:“珍藏”是对初步包装阶段的延续和加工手段的升级,第二、三阶段都属于神圣化包装;而对于一些高级别景观,被发现后可能会直接进入珍藏阶段。在第四阶段:机械化复制是通过物化再生产衍生品对神圣化包装进行宣传和造势,并不涉及对景观的直接操作;机械化再生产使景观神圣化操作起到拉动相关行业(如印刷、工艺品制造等)发展的作用,并且景观达到的神圣化水平越高,对相关行业发展的拉动力越强。在第五阶段:社会化复制可能和机械化复制现象在时间上出现重叠;社会化复制行为主要受到行为主体的经济或社会利益诉求影响,其目的是通过烘托景观的神圣性来实现自己的特定目的。

(三)景观神圣化阶段概念模型

景观产生的吸引力源自五个阶段或程序[11]190,这五个阶段的划分是概念和理论上的划分。首先,这五个阶段在时间上很难划出明显的时间边界。其次,五个神圣化阶段和步骤具有概念层面的逻辑递进关系,在实践中并非如此严格递进。一方面,初步包装和彰显独特性与精包装加工常常同时发生,甚至对高等级景观而言,可能直接进入精包装加工阶段;另一方面,机械化复制和社会化复制都属于宣传造势阶段,有时也会和包装加工同时发生。所以景观神圣化的五个阶段属于概念层面的逻辑步骤,具有抽象的理论价值,在指导景观实践时有时并不适合直接运用。

根据神圣化手段的特征及其逻辑递进关系,可以在划分五阶段的基础上,将景观神圣化过程划分为论证取名、包装加工和宣传造势三大阶段。据此可构建出景观神圣化阶段概念模型(图1)。虽然景观神圣化五阶段没有明显的时间边界,但论证取名、包装加工、宣传造势这三大阶段的时间边界则相对比较明显。

图1 景观神圣化阶段概念模型

三、景观神圣化理论的实践验证:成吉思汗陵宫建筑神圣化历程

在《旅游者:休闲阶层新论》中,麦坎内尔从关注圣物(文物)谈起,聚焦于自在景观向旅游景观的转化。他指出,圣物所在的、独特的地方旅游景点包含办公室、商店、设备等,其所占地区会转变为旅游区,也可能是社区、街道、旅游区域等更大的地域空间[13]54。具体来说,景观神圣化理论的社会实践可能涉及三个层次:自在景观神圣化后形成旅游景观,旅游景观带动所在场所空间(景区景点)神圣化,景区景点进一步带动旅游目的地区域神圣化(图2)。以鄂尔多斯市伊金霍洛旗的代表性遗产景观成吉思汗陵宫建筑为例,结合其神圣化以及带动更大地域空间发展的历程可以验证景观神圣化理论的实践价值。

图2 景观神圣化理论的实践应用圈层图

(一)自在景观的神圣化

麦坎内尔以社会对圣物的神圣化操作为隐喻提出景观神圣化五阶段论。本文认为其所提圣物为自在景观,其原始功能并不包含旅游功能。例如成吉思汗陵宫建筑是1956 年由政府拨款建设的蒙汉合璧形式经典建筑景观,对应于景观神圣化理论中所指的圣物,其原生功能是蒙古族民众祭祖的物理载体,代表“成吉思汗长眠地”,是蒙古族民众心目中的圣地。1956 年以来,成吉思汗陵宫建筑经历数次修缮、扩建或维护,添加陵宫壁画、台阶式步道等一系列附加内容,其神圣性逐步得到国内外民众的认同和强化[27],逐步成为吸引蒙古族民众前往祭祖的神圣化景观。在涉及旅游业之前,该建筑为自在景观,其神圣性主要体现于对蒙古族民众的特殊吸引。

(二)景观所在场所空间的神圣化

成吉思汗陵宫建筑吸引蒙古族民众到访的同时,也吸引着其他民众前往瞻仰和参观,陵宫建筑从自在景观转变为旅游景观。伴随着陵宫建筑景观的神圣化和旅游化发展,自在景观和标志物以及神圣化包装物或设施设备一起转变为吸引游客的旅游景观群,其所占空间和游览空间就演变成旅游场所,即旅游景区景点。1956 年仅建有成吉思汗陵宫建筑,后期的修缮和扩建使其外围增加了成吉思汗出征铜像、大院红墙、碑亭、仿古建筑等一系列配套建筑景观,使“陵宫”演变为“陵园”。神圣化的陵宫建筑和配套的一系列建筑景观以及所占空间演变成了神圣化的旅游场所。1982 年,成吉思汗陵园被评定为全国文保单位;1985 年对公众开放;2006 年,成吉思汗祭祀文化被评定为国家级非遗[25]。随着成吉思汗陵宫作为自在景观的神圣化程度增加,其作为旅游景观的影响范围也逐渐扩大,实现了从陵宫建筑景观神圣化向陵园旅游场所空间神圣化的转变。成吉思汗陵园在转变为旅游景区后,也成为当地最具代表性和象征意义的标志性文化遗产景区。

(三)更大区域范围的神圣化

伴随着自在景观场所空间的神圣化,自在景观的旅游影响力进一步扩大,旅游景点空间也逐步扩大并演变为更大的旅游区,成为众多游客眼中的旅游圣地。在21 世纪初开始实施的“大旅游”发展战略背景下,成吉思汗陵园所在地政府与旅游企业联合,对景区进行扩建,形成占地面积10 平方公里、控制面积达80 平方公里的成吉思汗陵旅游区,先后被评为国家4A 级和5A 级旅游区。此后,该旅游区带动其所在的伊金霍洛镇、伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯市成为以成吉思汗历史文化为主题的“天骄圣地”旅游区域[27]。成吉思汗陵宫建筑景观的神圣化不仅带动了成吉思汗陵旅游区的神圣化,又进一步带动了伊金霍洛旗整个旅游区域的神圣化。可见,依托自在景观形成的旅游区一旦演变为当地标志性旅游区,就可能会成为所在区域的首要游览区,同时也会提升所在区域的整体影响力和神圣性。

四、景观神圣化理论的实践应用反思

如前所述,严格意义上自在景观与旅游景观在内涵上存在本质差异。景观神圣化理论关注自在景观的神圣化操作过程。但现实中对自在景观的神圣化和旅游化操作目标却存在一定差异,并且对自在景观的神圣化加工未必一定会产生旅游效应。基于此,本文结合我国现实社会中自在景观的神圣化与旅游化实践现象对景观神圣化理论的实践应用普适性进行反思,尝试引申提出更切合我国旅游实际的概念,以便更充分指导旅游发展实践。

在我国旅游实践中,自在景观转变为具有强吸引力的旅游景观主要有“先神圣化、后旅游化”和“先旅游化、后神圣化”两种具体情形。厘清这两种实践现象的差异可以更好地识别景观神圣化理论在指导实践时呈现的不足,进而理解对景观神圣化理论延伸的必要性。

(一)自在景观的“先神圣化、后旅游化”实践

客观世界在不同历史阶段都会形成相应的自在景观。在特定社会发展阶段或历史情境下,由于人们对客观世界认知的局限性、无批判式继承传统思想和习俗等原因,一些特定人群会将某些景观和场所奉为自己心目中的圣景或圣地。但此类圣地可能仅有其信徒或专业人士向往,并无游客。就像一些游离于旅游场域之外的宗族祠堂、寺庙、家族祭祀敖包、圣山圣河等,前文提到的成吉思汗陵宫建筑也一样,这些自在景观在经历特定群体神圣化塑造后,成为该群体信奉的具有特殊意义的、值得崇敬的圣景,即神圣化景观。同样就像一些文物、历史遗址遗迹、宗教场所被移进博物馆或划定为文物保护单位,一些地方被认定为历史文化名城、生态文化保护区等现象,都是神圣化操作的结果。

在现实中,自在景观在经历神圣化操作之后,未必都会转化为旅游景观。因为这些景观及其所在地虽被部分人奉为圣景或圣地,有信徒前往,但其神圣化的最初目的并非为了寻求旅游效益,甚至有大量圣地并没有吸引外地游客前往。它们只不过是特定社会人群心目中的崇敬之地,这些景观未必一定会转化为吸引外来游客的旅游景观。随着全球化持续推进和各民族间交往交流加强,如今几乎没有完全封闭的人群,而旅游业在其中发挥了重要作用。为了从旅游业中谋求地方经济与社会发展,很多被神圣化的自在景观在当地社会相关群体推动下都在努力向旅游景观转化,力图实现自在景观神圣化后的旅游化转变。自在景观被赋予的荣誉和社会化标签越多,被认定的神圣等级越高,越容易实现旅游化转变。但同时也有大量被神圣化的遗址遗迹或圣景由于品级不高、受众不广等原因仍然游离于旅游场域之外,也就是说许多自在景观在经历神圣化操作后并没有带来旅游效应。

(二)自在景观的“先旅游化、后神圣化”实践

旅游业是随着社会进步以及人类对更高生活质量的追求而产生的,同时也成为拉动地方经济与社会发展的重要力量。在“大旅游”“全域旅游”等发展背景下,各类潜在资源纷纷被挖掘出来,一些缺乏知名度的遗址遗迹或自然山水林草被旅游化利用。旅游开发者划山地湖泊为景区、圈树林草地为旅游接待区或投资建设人造景观与主题公园,这一系列旅游化加工和建设,力图使大量普通自在景观转变为旅游景观,形成大量旅游区、主题公园、生态观光园和度假区等旅游场所。

从实践看,对自在景观的旅游化加工塑造形成了旅游景区景点,但未必都可以实现预期目标。特别是一些品级较低、不太符合当代社会主流价值观念的自在景观,经历旅游化开发后,往往在市场竞争中以失败告终。为了得到当代社会群体的认同,旅游景观常常被主管方进行神圣化操作。一方面是深入挖掘其内在基因元素,赋予其更多社会意义,附加更多社会化标签;另一方面是努力获得更多旅游领域的荣誉和标签。从实践结果看,景观在旅游领域获得的荣誉等级越高,在旅游场域中的神圣化程度越高,其旅游效应越明显。可以看出,景观神圣化理论主张的神圣化操作侧重于普遍的社会化意义挖掘;而对那些原本社会意义不强的自在景观而言,在其旅游化开发之后继续进行的神圣化操作,则属于以挖掘旅游价值为主要目标的旅游社会意义挖掘。为了对旅游场域中的神圣化操作现象进行有针对性的理论指导,本文尝试在景观神圣化概念基础上进行旅游化概念引申。

五、景观神圣化理论概念引申:旅游神圣化

景观神圣化理论可以指导自在景观的一般神圣化过程,景观神圣化侧重对自在景观的神圣化操作。但我国旅游场域中的神圣化操作则侧重于旅游价值的挖掘和旅游包装,是景观神圣化操作在旅游场域的具体化。因此本文结合我国旅游实践提出旅游神圣化概念[27]。

(一)旅游神圣化概念阐释

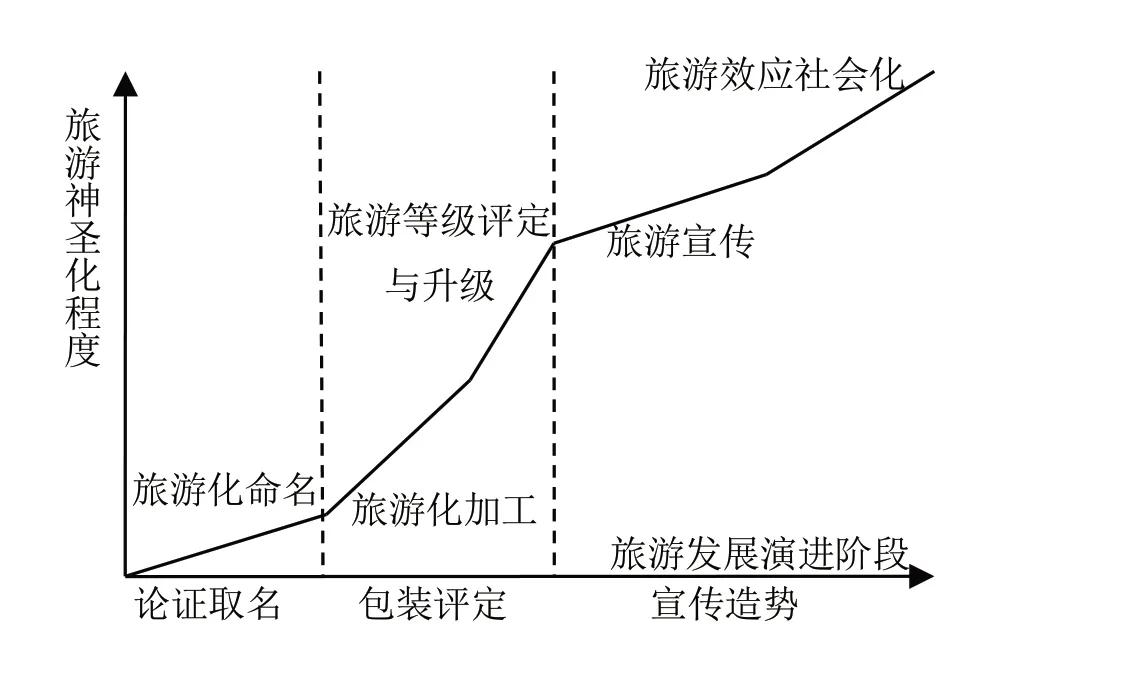

本文认为旅游神圣化是以凸显景观旅游价值为导向,以提升旅游知名度和影响力为目的,以赋予更多内涵、获得更多旅游相关荣誉和评定更高等级为手段,使其成为吸引游客的旅游圣景或圣地的过程。旅游神圣化强调对旅游景观的旅游化升级打造,在本质上属于更高层级的旅游化现象,也是景观神圣化操作的延伸。参照景观神圣化理论思想,结合旅游实践,可将旅游神圣化过程划分为时间边界较模糊的五个逻辑递进阶段和时间边界比较清晰的三大阶段,即旅游神圣化阶段概念模型(图3)。其中旅游化建设与维护属于常态化内容,旅游宣传和旅游效应的社会化也可能从旅游化建设之初就已经开始。

图3 旅游神圣化阶段概念模型

第一阶段为旅游化命名阶段,即挑选核心景观从旅游视角进行命名。例如乌兰夫故居景区和周边景点整合后,从红色旅游视角被重新命名为乌兰夫故居红色文化旅游区。第二阶段为旅游化加工阶段,即从旅游视角开展维修、美化、添加必要设施设备等建设工作。建设围墙围栏以划定边界范围,对建筑设施进行维修或重建,增加厕所、垃圾桶、监控系统、讲解人员等都属于旅游化建设范畴。第三阶段为旅游等级评定与升级阶段,即从旅游价值角度进行旅游等级认定或更高等级评定。从景区、度假区、示范区的评定升级可以看出,有些景观在旅游等级认定后,还可能会继续开展扩大建设规模、增加智慧旅游服务等更多提升工作,以便获得更高级别的评定和认可。第四阶段为旅游宣传阶段,即为提升旅游知名度和影响力而开展的一系列旅游宣传工作。其宣传重点不再是圣景圣地的神圣性,而是更侧重于旅游景观、旅游活动项目等旅游吸引要素的审美、愉悦、教育等更深刻的旅游价值。第五阶段为旅游效应社会化阶段,即因发展旅游而引发当地机构、企业、社区等围绕旅游圣地的名称而开展相似或相关命名。当地居民也因区位优势而拥有更多参与旅游接待活动的先机。

(二)旅游神圣化概念的实践应用

旅游神圣化不等同于景观神圣化,前者是对后者的延伸。就算是世界级、国家级等高等级自在景观因具有高度稀缺性、显得极其崇高而能对大多数游客产生吸引力,在其实现旅游化转化后,仍有可能继续为自身寻找更多独特荣誉和标签,不断提升在旅游世界的神圣性地位。而那些被旅游化包装建设的低等级自在景观和人造景观,更需要进一步实施旅游神圣化操作,以获得更多游客认可。对任何景观而言,均有通过旅游神圣化加工来提升旅游知名度和影响力的可能性。

首先,旅游神圣化理念可指导景区景点发展实践。无论是自然景观还是人文景观,稀缺性及其对当代社会的意义决定了其在旅游世界中的神圣等级。在旅游实践中,大多是对景观的历史价值、科考价值、美学价值、社会价值等进行鉴定后,再加以旅游休闲与娱乐价值认定,以决定是否进行旅游神圣化打造。从表象上看,景观的神圣性与游客以货币为通行证的世俗性相矛盾,“崇高、庄严、圣洁”与“蜂拥而至、熙熙攘攘”相矛盾。但从心理动机方面看,传统信徒基于价值导向和心理认同而萌生神圣性,非信徒则可能出于好奇、逃离、观光、休闲等原因而视之为圣景或圣地,甚至在非信徒眼中,信徒及其行为也常成为可欣赏的旅游景观。例如寺庙景观具有历史、宗教、建筑科考等多种价值,同时也有休闲观光、民俗文化等价值。如果能处理好宗教功能与旅游休闲功能、宗教文化与封建迷信、宗教信仰与社会价值体系的关系,古寺庙景观就可以在实现自在景观神圣化后进一步实现旅游神圣化而成为旅游圣地。但如果过于强调寺庙景观的宗教神圣性而忽略其与当代社会主流价值体系的关系,则在自在景观神圣化后就很难向旅游神圣化方向转变。正如麦坎内尔的观点一样,自在景观神圣化和旅游神圣化都需要以强大的当代社会制度做支撑。

其次,旅游神圣化理念可以指导旅游区域发展实践。纵观旅游开发实践,从微观层面的景观、景点、景区到旅游区乃至旅游区域(如全域旅游示范区),都存在明显的旅游神圣化特征。其神圣性就是借助一系列景观符号和符号空间来表达特定的深刻内涵和象征意义。对特定旅游区域而言,将最具代表性、具有地域文化内涵的景观符号通过静态、活态等多种形式,分布于多个产业领域,遍布整个区域空间,从而使全域成为具有特殊意义的旅游符号空间,即实现了整个区域的旅游神圣化。

再次,旅游神圣化理念可以指导旅游景观或旅游区域不断进行旅游等级提升。积极的旅游产业扶持政策促使很多地区持续对原来的旅游景观或场所进行旅游神圣化升级。一种情况是在原来神圣化基础上进行强化和升级,可能会重新命名、认定等级,将包装建设更加高级化。例如一些文物保护单位、文化遗产地以及景区的旅游等级认定提升。另一种情况是从其他维度继续增加荣誉和社会标签。例如将国家历史文化街区评定为国家旅游休闲街区,将地质公园认定为保护区,将旅游名县评定为全域旅游示范区等。这样做的目的在于继续增强其在旅游世界中的神圣性,力图打造为具有多重标签的旅游圣地。

结语

景观神圣化理论强调增强自在景观的神圣性和对特定人群的吸引力。旅游神圣化的目的则是增强旅游景观的旅游知名度和影响力。综合前文分析,主要形成以下几点结论:第一,从严格意义讲,景观可分为自在景观和旅游景观两类,麦坎内尔提出的景观神圣化理论中的景观是指自在景观。第二,景观神圣化理论中五个神圣化操作步骤并没有明显的时间边界,但可划分为论证取名、包装加工和宣传造势三大阶段。第三,宗教或某种信仰的信徒心目中的神圣与旅游世界中游客心目中的神圣之意具有实质性差异;景观神圣化操作可使自在景观具有特定社会意义,可能只会吸引特定信徒,未必一定会产生旅游价值。第四,作为景观神圣化理论的延伸概念,旅游神圣化以提升旅游景观知名度和旅游价值为目的,可用于指导旅游景区和旅游区域升级发展实践。

旅游神圣化的成败不仅取决于当代社会制度和主流价值取向,还取决于旅游供给方和需求方对“神圣”的认知能否达成一致。旅游景观的神圣化方向和目标是基于构建者对当代社会主流价值观念和游客诉求的解读,而游客对旅游景观产生的认同程度则可以印证旅游神圣化操作的成败。由于每个人的生活实践经历不同,惯常生活环境不同,心理诉求也必然有所差异,故而每个游客心目中的旅游圣地可能各有不同。即便是世界级旅游地,由于旅游景观具有不同的类型和属性,其能吸引的群体规模也会有局限性。所以对大多数旅游地而言,只需要充分挖掘利用自身蕴藏的独特价值,在遵循当代社会价值理念的前提下,以拉动当地经济与社会发展为指向进行旅游神圣化操作,努力将其打造为能够吸引更多游客群体的旅游目的地。