基于智能制造专业群中“传感器及检测技术”课程教学改革研究

文 灵 谢元媛

(乌鲁木齐职业大学,乌鲁木齐 830000)

“传感器及检测技术”课程在理工科自动化类专业中都有设置,而且多数定位为专业核心课程。该课程在本科学校的教学内容主要偏向于工作原理的解析,章节分配多围绕传感器的工作原理进行,在检测技术方面的授课内容更加深入解释理论原理和例题解析。在高职学校中,该课程的教学内容更加侧重于传感器在工业生产中的应用,章节授课多以不同的测量为主,传感器的工作原理部分难度降低。在对“传感器及检测技术”课程中的电气自动化技术、机械制造与自动化、建筑智能化工程技术这3 个专业积累一定教学经验后,在专业群建设中重构该课程教学内容,不断在实践中改进教学策略,希望能够形成较为系统的课程改革案例。

1 教学整体设计

1.1 教学内容重构

“传感器及检测技术”课程在应用工程学院的电气自动化技术、机械制造与自动化、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、建筑智能化工程技术等专业均有开设。本次改革第一次在机械制造与自动化专业中开设此课程,共有72 课时,其中实践课占36 课时。目前,主要依托智能制造专业群,将各专业课程统一为“传感器及检测技术”,定位为专业群的共享平台课。通过分析智能制造专业群的岗位,对接企业划分岗位能力,确定专业群的培养目标为培养未来智能制造领域的技术型、复合型、创新型人才。新型岗位对职业能力综合性要求的提高,迫使教师在教学过程中不断重构课程,以满足岗位需求[1]。例如,生产过程管理与产品检测等工作无须专人负责,各类高精传感器完全替代了人工与各种测量设备,从而衍生出工业数据采集、边缘设备接入、智能系统开发与维护等新岗位。

“传感器及检测技术”课程设计以专业领域典型应用产品为研究对象,根据智能制造专业群对应的职业岗位需求,构建不同控制要求的自动化系统,以完成“项目”的方式进行知识与技能的重组。根据现有智能制造专业群涉及的实训设备,将课程应用领域分成手机中的传感器应用、自动化生产线上的传感器应用、汽车车身中的传感器应用、智能家居中的传感器应用以及工业机器人上的传感器应用5 个部分。该课程教学打破以知识为序列组织课程的传统方式,不仅有利于提高学生的学习兴趣,还有利于增强学生的专业能力。例如,工业机器人技术专业主要的研究对象是工业机器人,应根据机器人常用的传感器类型与功能设计相应的课程模块,并组织学习。

1.2 学情分析

该课程的教学主体是机械制造与自动化专业的学生。从知识储备上看,学生们已经具备电工基础、电子技术、电气工程制图等相关基础知识,掌握了自动化典型设备工作过程开展的程序、设备安装调试中的排故等基础技能[2]。根据课前的学情调查,初步确定该课程的授课方式。

通过调研可知,学生对自主学习笔记和问题清单的完成度较好,乐于带着问题去学习,对生活中常见传感器的探究兴趣也较浓厚。但是,学生主动学习的意识不强,理论学习的兴趣较低,对教师的依赖性较强,尤其在实训授课的教学活动中体现出阅读理解能力较差、惰性比较突出、喜爱视频图片的教学展示等特点。因此,必须根据传感器理论知识和传感器应用开发技能,精心创设学习情境,选择合适的教学手段和方法。

1.3 教学目标

根据课程标准,结合专业群的人才培养目标,对接教学内容重构后的典型工作岗位所需的职业能力,明确该课程的教学目标。结合近年来学校举办的课程思政改革项目,在教学中首先设定思政育人目标。

1.3.1 思政育人学习目标

通过传授最新的科学理论和科学技术,以培养爱岗敬业的专业技术人才、实现中华民族的伟大复兴为主要理想信念的行为目标。新时代中国特色社会主义思想更是在理论、实践、制度、文化等方面进行了创新,将创新思想融入日常教学活动,体现本课程“中华优秀传统文化学习”的行为指标。日常教学中,要突出职业素养、敬业精神的传授,体现本课程“劳动教育”的行为指标。同时,应融入时政信息和当下热点信息,从这些时事中体会专业课程在人们的生产生活中扮演的重要角色,提高学生的使命感和责任感,体现本课程“爱党”“爱国”的行为指标。以社会热点问题、科技重难点问题作为切入点,引导学生展开讨论,深入思考专业技术在其中扮演的角色和起到的作用,并从人文道德角度考虑在这些问题中应具备的素质和精神,体现本课程“社会主义核心价值观”的行为指标[3]。

1.3.2 知识能力目标

掌握检测技术的基本概念、检测装置的基本特性、误差理论知识以及误差分析与数据处理方法。掌握应变式传感器、电容式传感器、电感式传感器、磁电式传感器、光电式传感器、热电式传感器、压电式传感器、温度传感器和超声波传感器等其他形式传感器的原理、结构,学会应用非电量检测技术及相关检测方法。掌握常见的数字式位置传感器(角编码器、光栅传感器、磁栅传感、容栅传感器)的原理及其在数控机床中的应用,并掌握常用的手机传感器(光线传感器、距离传感器、重力传感器、加速度传感器、磁场传感器、陀螺仪)的原理。通过自动化生产线的实训掌握各类传感器的功能原理,通过视频及资料的学习掌握工业机器人常用传感器的类型及其功能。

1.3.3 技术能力目标

能够利用万用表等常用仪器仪表进行各种传感器性能的检查;能够根据检测要求合理选用各种类型的传感器;能够根据被测信号的特点合理设计检测电路;能够利用不同类型的传感器设计制作相应的模块测量电路;能够运用制作的模块电路正确测量物理量;能够用所学传感器知识检修常用传感器测量电路[4]。

1.3.4 社会能力目标

具备热爱科学、实事求是的学风,具备严谨、细心、全面、追求高效、精益求精的职业素质,具备道德品质、沟通协调能力和团队合作精神以及极强的敬业精神。

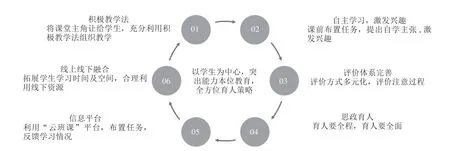

1.4 教学策略

为实现本模块的教学目标,根据学情调查情况,依托职业教育理念,以学生为主体,运用信息化教育平台全方位育人。利用生产线上实际应用的传感器激发学生的学习兴趣,把难以理解的理论转化为图片、动画、仿真等形式,便于学生理解和反复学习。通过头脑风暴、线上拓展自学等教学方式,把知识点、技能点转化为案例,利用理实合一教学法、积极教学法、问题导向法和线上线下混合教学法提高教学效率。通过团队合作学习及学做结合的方式,培养学生的自学能力、知识拓展能力和创新能力,将“工匠精神”的素质培养贯穿教学全过程。教学策略模块,如图1 所示。

图1 教学策略模块

主要的教学环境有4 大场景:一是理实合一的实训室,内部可容纳50 个工位,进行典型传感器的性能研究实训;二是自动化生产线实训室,结合实际电气装备,让学生真正感受传感器的存在;三是改造的电工室,可以供学生自主研究传感器,开发相关小产品,如电子秤等;四是工厂内生产线场地,采取企业兼职教师录制视频或者现场直播的信息传递方式,达到知识运用的目的。

1.5 教学模块设计

以自动化生产线上的传感器为例,共分解为6 个子任务,理论课时8 个,实践课时8 个。根据生产线上传感器应用的广泛性,设计子任务依次为光电开关类、接近开关类、压力开关类。每个子任务都遵循学生的学习规律,按照以能力为本位、以专业实践为主线、以项目课程为主体的模块化专业课程体系的总体设计要求,彻底打破学科课程的设计思路,紧紧围绕工作任务选择和组织课程内容,突出工作任务与知识技能的联系,让学生在专业实践活动的基础上掌握知识,增强课程内容与职业能力要求的相关性[5]。例如,压力传感器(应变式)任务,共计4 课时,理论与实训各占2 课时。其中,理论部分包括新课引入、有效提问、头脑风暴、应用案例分析等环节,还设计了课前自主学习任务及课后小测试。实训部分主要是理论与实践的结合,包括规矩树立、演示示范、学生自主练习、教师指导和教师总结等环节。

2 教学实施过程与实施效果

2.1 教学实施过程

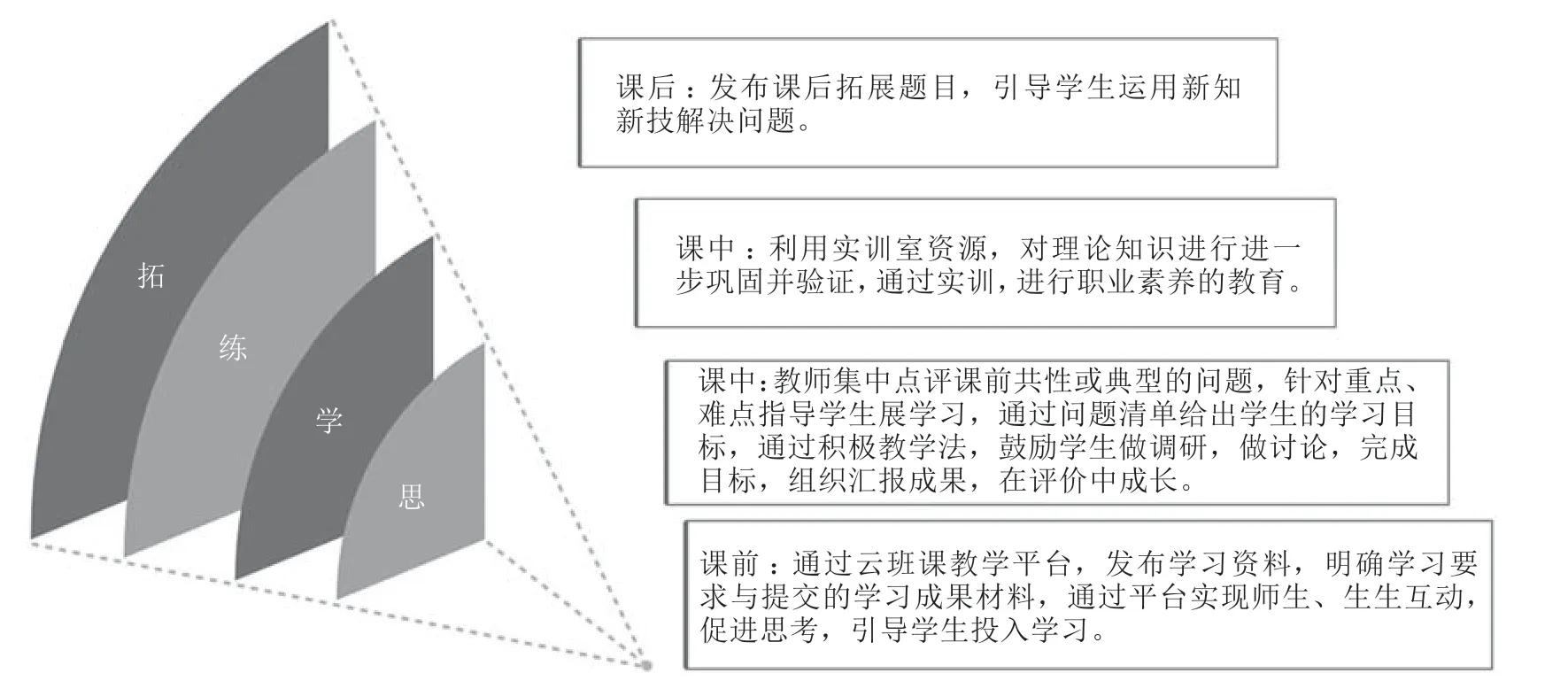

整体课程每个模块的课堂教学实施主要采用“思、学、练、拓”的教学模式,包括课前自主学习(发现问题)、课中知识技能应用(解决问题)和成果交流评价(提升成效)、课后巩固提高(拓展应用),如图2所示。

图2 教学模式

第一,思。充分利用课前阶段,通过云班课平台布置任务,鼓励学生列出问题清单,做到带着问题进课堂,提高学生课外时间的利用率,提升学生学习的主动性。第二,学。教师在课堂上搭建情景,针对课前学生的问题清单设计并提出学习目标。根据实训室的条件,利用积极教学法展示图片集、视频集,或者借助大学慕课依次解决学生提出的问题,并时刻关注小组评价结果。第三,练。教师根据实训现实条件设计应用性较广的实验,使学生能够理论联系实践,更加深入地掌握理论知识,能够自主开发传感器的应用领域。第四,拓。充分利用课余时间,让学生自主探讨生产线上传感器作用,并查找资料培养学生自主研发的能力。

此过程中,教师要全程观察评价学生,最终根据学生学习目标的完成度、问题清单的解决度、课堂上的参与度、实训过程中的主动积极性等给出综合评价。评价贯穿整体教学过程,让教学过程最终形成一个闭环,激励学生不断提升自己。

2.2 教学实施效果

通过实施以学生为中心的问题导向教学方式,充分利用课前、课中、课后阶段,延伸学生学习的时间和空间,使他们能够掌握生产线上常用传感器的基本原理、测量电路、主要应用领域等知识,提升自主解决问题的能力、与同学沟通协作的能力、自主研究线路的能力以及独立排除故障的能力等,增强时刻遵守职业道德规范的意识和处理实验数据的能力,同时体现重视理论与实践结合的重大意义。以20 级机械班级的统计为例,预习率85%、互动参与率90%、完成学习目标80%、操作训练通过率60%,从整体上看实现了预期的教学目标。

2.3 特色与创新

第一,延伸学时空间。网络资源教学与移动平台教学在教学及反馈中得到了广泛应用,并覆盖了全部内容,提高了课堂效率。第二,教学环境多样化。充分利用教学资源,为学生提供更多典型生产案例,使学生充分了解各种传感器的实际应用。第三,根据学生重点接触的电气设备重构课程模块,采用“够用、实用、适用”的理念对课程进行整合调整等改革,整合了模块、优化了理论原理、删除了复杂电路研究,将来自汽车企业生产一线的加工生产线案例融入教学,实现教学过程与生产过程的对接。

3 教学改进措施

要统一和完善学生学习生产线上传感器模块时的全过程评价指标,采用以学生为中心的积极教学法,并与传统教学方法做好合理过渡。分析学情,根据学生现实表现,针对学生自主学习、实训成果等环节,制定过程性的评价。同时,教师要思考合理运用教学手段及方法,避免课堂环节过于烦琐,导致学生难以适应。应多引入新知识、新领域的案例,激发学生兴趣的同时树立专业自豪感。另外,将国语阅读能力的素质培养纳入教学,实施课外“设备说明书”阅读理解任务,解决学生在实训中读不懂实训步骤的问题。

4 结语

根据各高职院校专业群的建设,重构专业群的核心课程“传感器及检测技术”课程。首先,从教学内容重构、学情分析、教学目标、教学策略和教学模块设计等方面进行教学整体设计。其次,从“思、学、练、拓”的教学模式出发介绍教学实施过程。由20级机械班级的统计结果可知,整体上实现了预期的教学目标,教学实施效果显著。最后,提出教学改进措施,希望能够进一步提高学生的学习兴趣和自主学习能力,并为其他课程的教学改革提供参考借鉴。