美国‘WL’系列不同秋眠级苜蓿品种在南疆的生产性能与适应性评价

李妍,马富龙,韩路,王海珍

(1. 塔里木大学农学院,新疆 阿拉尔 843300;2. 塔里木大学南疆绿洲农业资源与环境研究中心,新疆 阿拉尔 843300;3. 塔里木大学园艺与林学学院,新疆 阿拉尔 843300)

建立人工草地是发展集约化草地畜牧业、实施生态修复与可持续发展战略的重要措施[1]。如何降低人工草地建植与管理成本,提升其经济生态效益,筛选高产、优质和适应性强的优良牧草品种成为人工草地发展成败与成效的首要问题。紫花苜蓿(Medicago sativa)是多年生豆科草本植物,具有抗寒、抗旱、耐盐碱、产量高、品质优、适口性好、抗逆性强、经济生态价值高等特点,也是当今世界最广泛种植的优质栽培牧草,被誉为“牧草之王”[2-3]。近年来,随着我国农业供给侧结构性改革、畜牧业重新布局及耕地质量提升的需要,紫花苜蓿在发展现代畜牧业与生态循环农业中发挥着重要作用,其已成为我国草地畜牧业发展的首选牧草及保障大农业“一控两减”基本目标实现的有效途径[4]。研究表明,在干旱贫瘠的土壤或不适宜种植大宗粮食作物的区域,种植苜蓿不仅可以避免牧草与粮食竞争土地,而且可以降盐改土培肥,提升土壤质量[2]。新疆是中国五大牧区之一,宜耕地资源充足,且具有发展人工草地的光、热资源优势。近年来围绕畜牧业发展、生态与民生建设,新疆提出了推动优质牧草产业高质量发展的建议。南疆深居欧亚大陆腹地,远离海洋,干旱少雨,冬季寒冷,春季风沙大且倒春寒频发等因素成为限制苜蓿提质增效及当地畜牧业发展的主要因素。但是,就南疆地区目前种植的牧草而言大多数产量低品质差,迫切需要引进高产优质且适应性强的牧草品种[5];且由于苜蓿为多年生牧草,一旦种植后利用年限通常在5年以上,低产、适应性差的品种造成的影响时间更长、损失更大[6]。因此,因地制宜地筛选高产优质、适应性强的苜蓿品种对推动南疆苜蓿产业发展、解决优质饲草短缺问题至关重要。

苜蓿秋眠性(fall dormancy, FD)是苜蓿随着秋季北纬地区日照时数减少和气温下降所引起的生理性休眠,是一种与抗寒性、农艺性状和生产力有密切关系的遗传性生长特性[7-8],鉴于秋眠级与品种生产性能、返青时间、适应性之间的密切关系,已成为北纬地区苜蓿品种鉴定的首要指标[2,9-10]。前人研究指出西北地区高秋眠级苜蓿品种生物量积累的潜力最小[11],但其生长速度快[10];低秋眠级苜蓿品种表现相对较好,而中秋眠级苜蓿品种表现最好,生物量积累潜力最大[11];秋眠级和半秋眠级品种均能够在所在地安全越冬[12]。国内学者对河海平原、山西雁门关、新疆北疆、河北地区不同秋眠级紫花苜蓿品种的生产性能进行研究,发现这些地区适宜种植秋眠级为3~5 级的紫花苜蓿[2-3,6,8,13];宁夏灌区以高秋眠级(FD8)的“甘农5 号”综合表现较好,低秋眠级(FD2)苜蓿品种则相对较差[14]。也有学者报道秋眠级2~4 级紫花苜蓿品种在新疆北疆平原区的生产性能高、适应性较强[15-16]。卢欣石等[7]对国内审定苜蓿品种及地方品种的秋眠级进行测定,发现苜蓿秋眠级与其耐寒能力有直接关系,可作为引种、生态区划及产量预测的重要依据。以上研究表明,秋眠级已成为苜蓿引种及评价生产性能的重要指标[17]。但由于不同省份及新疆南、北疆各个地区的气候、生态环境差别较大,不同紫花苜蓿品种在不同区域的生长特性、生物量及适应性表现各异,故不同地区适宜种植的紫花苜蓿品种有所差异。目前紫花苜蓿品种的引种、筛选与综合评价研究主要在新疆北疆、东疆有序开展[2,8,15-16],但在南疆的相关研究鲜见报道,且随着国内新审定苜蓿品种的推广和引进苜蓿品种的大量推广应用,南疆也需要持续开展苜蓿品种的研究评价。

有效筛选和综合评价紫花苜蓿品种的生产性能及生态适应性一直是紫花苜蓿引种研究的主要内容[3,8,10]。本研究从北京正道公司引进目前世界上适应种植范围最广的美国‘WL’系列紫花苜蓿品种为试验材料,分析不同秋眠级苜蓿品种在南疆干旱区的生产性能和越冬率等差异并进行综合评价,明确各紫花苜蓿品种的生态适应性,筛选出适宜南疆干旱区栽培的优良品种,为区域优质紫花苜蓿品种的引种、建植优质高产紫花苜蓿人工草地提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于新疆阿拉尔市塔里木大学园艺实验站内(E 81.17°,N 40.32°)。试验站所在地区昼夜温差大、降水量少、气候干旱,属于典型暖温带极端大陆干旱荒漠气候。年均太阳辐射133.7~146.3 kcal·cm-2,年均日照时数2556.3~2991.8 h,日照率5869%。年平均气温10.5 ℃,≥10 ℃积温4113.7 ℃,无霜期220 d,年均降水量为40.1~82.5 mm,年均蒸发量为1876.6~2558.9 mm。试验地土壤类型为沙壤土,耕层(0~20 cm)容重为1.50 g·cm-3,土壤有机质为14.86 g·kg-1,碱解氮为56.37 mg·kg-1,有效磷为33.21 mg·kg-1,速效钾为84.45 mg·kg-1,pH 值8.46,电导率为555.33 ds·m-1。

1.2 试验设计

试验采用随机区组设计,小区面积18 m2(3 m×6 m),播种量15 kg·hm-2,3 次重复。采用人工开沟,条播,播深2~3 cm,行距25 cm,各行播种量保持一致,播种后及时进行覆土镇压,出苗后及时除草。于2020 年6 月26 日播种,生长季常规田间管理,不施肥,人工去除杂草,并及时开展防治病虫害;各茬收获后及时灌溉保证植株正常生长发育。2020-2022 年每年初花期进行人工刈割,留茬高度3 cm,测定各品种鲜草产量和干草产量。供试紫花苜蓿品种为2020 年从北京正道公司引进的美国‘WL’系列不同秋眠级品种,分别为秋眠级10.2 级的WL712、8.0 级的WL525、6.0 级的WL440、4.0 级的WL358、3.9 级的WL343、2.0 级的WL168。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 生育期观测 返青后每隔2~3 d 田间观测不同秋眠级紫花苜蓿的物候期与生长特性。其中第1 茬包括返青期、分枝期、现蕾期、初花期,后茬记录分枝期、现蕾期、初花期。各生育时期以每个小区植株达到全部植株的50%以上日期为标准。

1.3.2 株高、分枝数与生长速率测定 返青后在各小区中间2 行各选取10 株(避免边际效应)定点挂牌标记,每隔7 d 用钢卷尺测量每株从地面至生长点的高度,取平均值即为各品种的株高,并计数一级与二级分枝数。按下列公式计算各品种的绝对生长速率(absolute growth rate, AGR)和相对生长速率(relative growth rate,RGR)[18]。

式中:Wn-1为前一时间测的株高,Wn为后一时间测的株高,T为两次测量的时间间隔。

1.3.3 草产量 各品种每个小区选择长势基本一致的紫花苜蓿,随机设置3个1 m×1 m 小样方(避开边行),刈割后立即称重即为鲜草产量。然后各小区随机取500 g 左右鲜样带回实验室,随机选取30个茎测量茎长,并将所有茎与叶分离,分别测定鲜重,随后置于105 ℃烘箱内杀青30 min,80 ℃烘干至恒重,分别称量茎、叶干重。计算干鲜比和叶茎比。干鲜比=干重/鲜重,叶茎比=叶干重/茎干重[19]。

1.4 数据处理

用Excel 2020 软件进行数据整理,运用SPSS 统计软件对试验数据进行单因素方差分析(One-way ANOVA)与Duncan 多重比较,采用Pearson 相关性分析法分析各性状之间的相关性,采用Origin 软件作图。采用SPSS 统计软件进行灰色关联度分析[14,20],计算各性状与干草产量的关联度,并对不同秋眠级苜蓿品种的适应性进行综合评价。

2 结果与分析

2.1 生育期

6个苜蓿品种返青集中在3 月13-19 日。返青最早的为WL358,最晚为WL712,返青相差6 d。第1 茬从返青至初花期为57~66 d,WL358 最长,为66 d,WL343 最短,为57 d,其余品种约60 d。各茬口生长期(至初花期)均随刈割次数增加呈降低趋势(表1)。

表1 不同秋眠级紫花苜蓿品种的生育期Table 1 The comparison of growth period of different fall dormancy alfalfa varieties (月-日Month-day)

2.2 生长速率

由表2 可知,2021 年AGR 与RGR 平均值均以WL440 最高,比最低的W168 分别高16%、6%,其次为WL712,但不同品种间无显著差异(P>0.05)。从刈割茬口来看,各品种AGR 表现为随着茬口增大呈先升高再降低的趋势,RGR 表现为先升高再降低再升高的趋势,AGR、RGR 分别于第2 和4 茬时较高,其中除第4 茬外,AGR 在品种间存在显著差异(P<0.05),第3 和4 茬RGR 无显著差异(P>0.05)。

表2 不同秋眠级紫花苜蓿品种的生长速率Table 2 The growth rate of different fall dormancy alfalfa varieties (cm·d-1)

2.3 株高

2020-2022 年不同秋眠级苜蓿品种的株高随种植年限依次递增,但株高随刈割次数(茬次)增加而递减(表3)。6个品种各茬次株高为48.90~133.47 cm,3 年平均株高以WL440 最高,其次为WL712,WL343 则最低;除WL343 外其他品种间无显著差异(P>0.05)。

表3 不同秋眠级紫花苜蓿品种株高Table 3 The plant height of alfalfa varieties with different fall dormancy (cm)

2.4 叶茎比与干鲜比

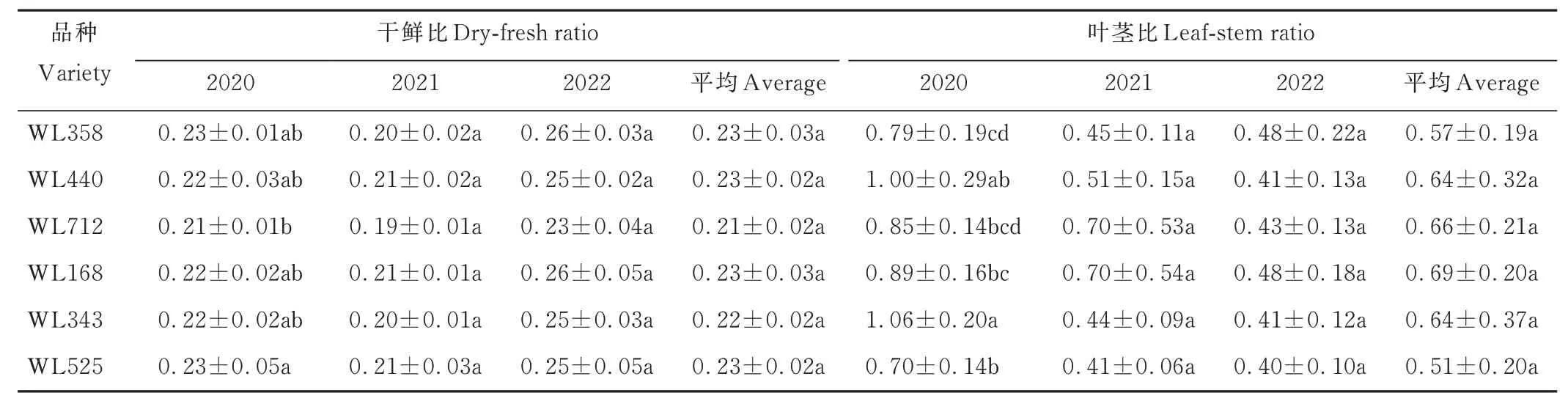

不同刈割茬次的干鲜比年内变化较小,叶茎比呈明显递增趋势;3 年干鲜比与叶茎比在品种间均无显著差异(P>0.05),其中干鲜比以WL525 最高,其次为WL168、WL358,WL525 干鲜比较最低的WL712 高9.91%;叶茎比以WL168 最高,其次为WL712、WL440,WL168 叶茎比较最低的WL525 高35.88%(表4 和表5)。

表4 不同秋眠级紫花苜蓿品种不同茬次干鲜比和叶茎比Table 4 The dry-fresh ratio and leaf-stem ratio of different fall dormancy alfalfa varieties in different cutting times

表5 不同秋眠级紫花苜蓿品种干鲜比与叶茎比Table 5 The dry-fresh ratio and leaf-stem ratio of different fall dormancy alfalfa varieties

2.5 鲜、干草产量

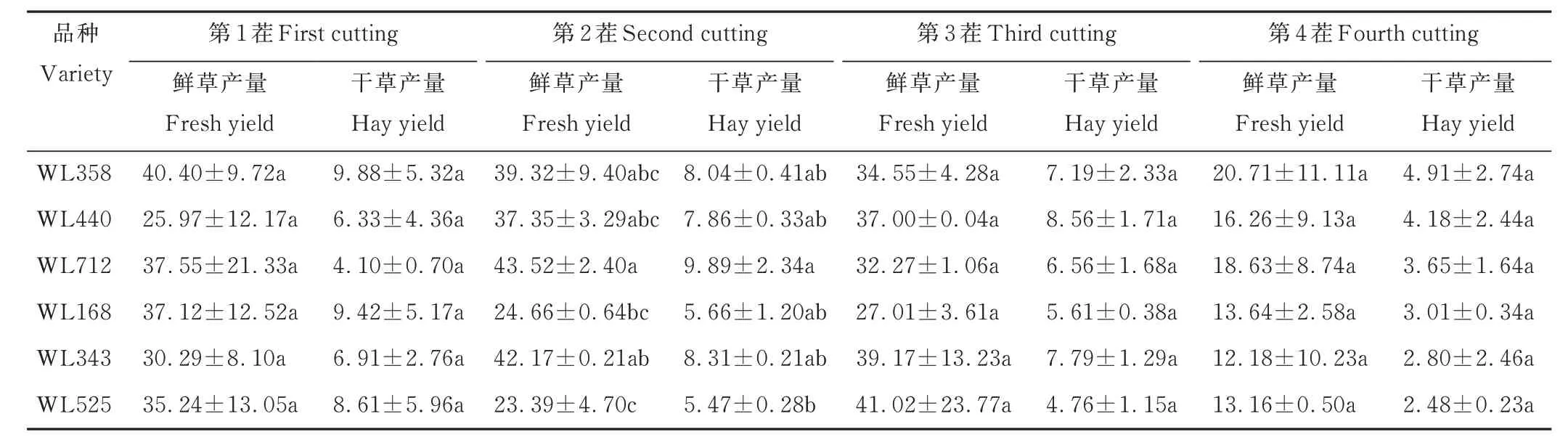

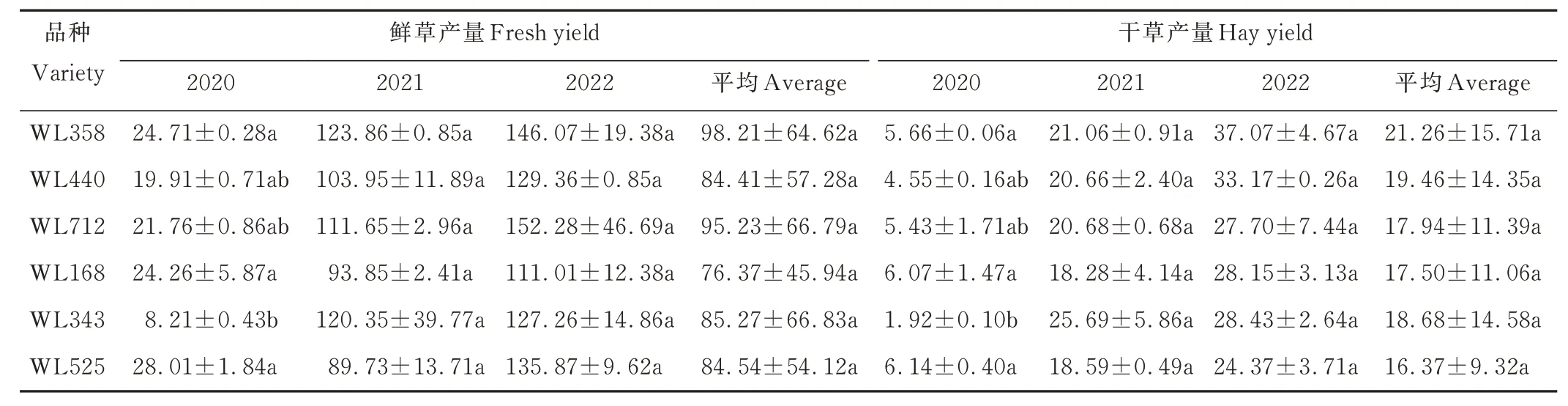

鲜草产量和干草产量总体上均随刈割茬次增加而降低,第4 茬降幅最大(表6)。鲜、干草产量随种植年限延长而呈增长趋势(表7),3 年平均鲜、干草产量不同品种间均无显著差异(P>0.05),其中平均鲜草产量以WL358最高,其次为WL712,WL168 最低,WL358 鲜草产量比WL168 高28.60%;干草产量以WL358 最高,其次为WL440,WL525 最低,WL358 干草产量比WL525 高29.87%。

表6 不同秋眠级紫花苜蓿品种不同茬次鲜草与干草产量Table 6 The fresh and hay yields of different fall dormancy alfalfa varieties in different cutting times(t·hm-2)

表7 不同秋眠级紫花苜蓿品种3 年产草量Table 7 The grass yield of different fall dormancy alfalfa varieties in three years(t·hm-2)

2.6 苜蓿各指标之间的关系

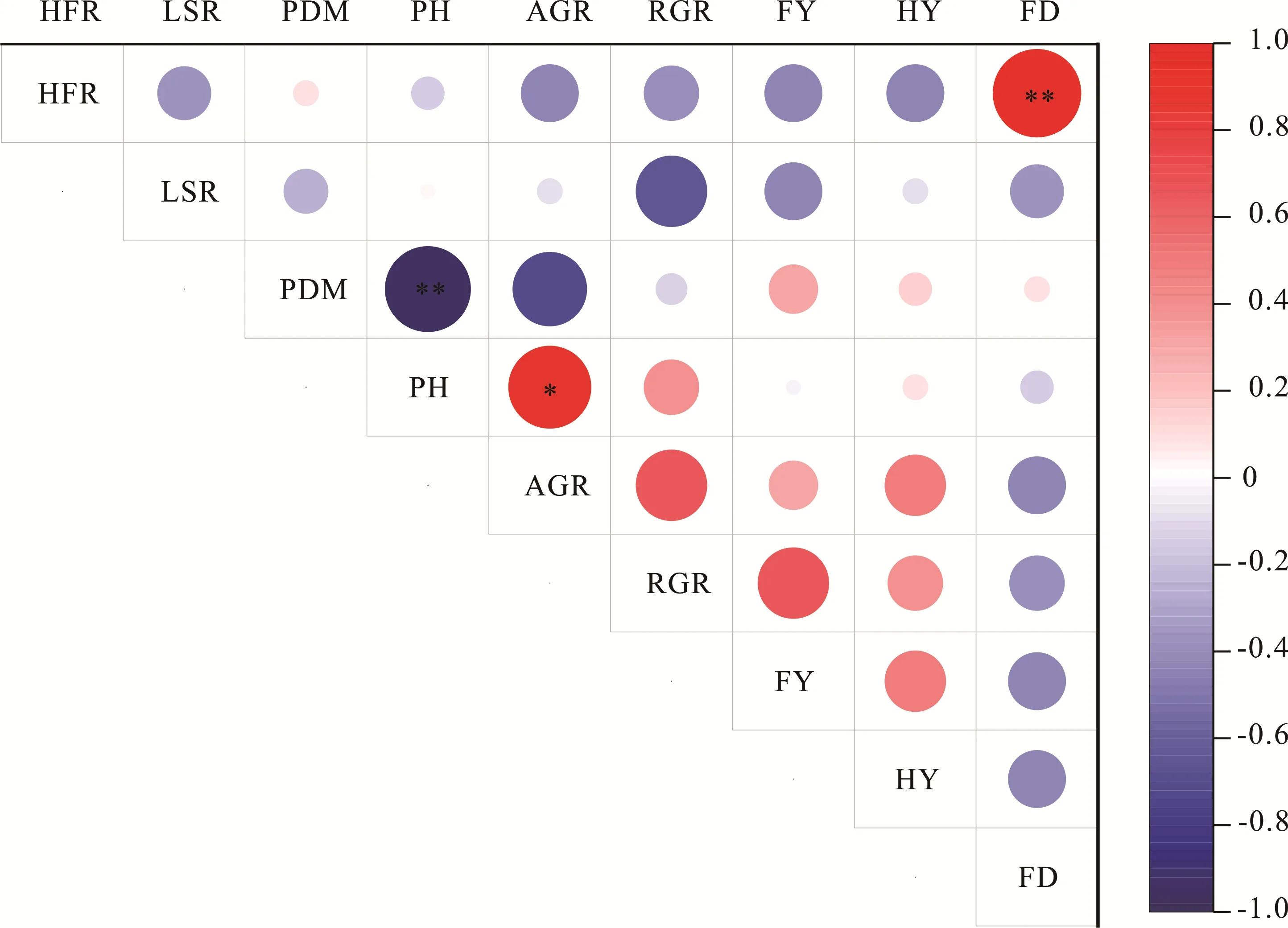

秋眠级与干鲜比呈极显著正相关(P<0.01),与其他指标均呈负相关(P>0.05);株高与单株干重呈极显著负相关(P<0.01),与绝对生长速率呈显著正相关(P<0.05)。除干鲜比、叶茎比外,干草产量与其他指标均呈正相关(P>0.05),叶茎比与其他指标均呈负相关(P>0.05,图1)。相对生长速率与鲜草产量、株高,绝对生长速率与干草产量具有较高的相关性(P>0.05)。

图1 参试苜蓿品种各指标之间的相关性Fig.1 Correlationship of each index of alfalfa varieties

2.7 影响草产量的因素

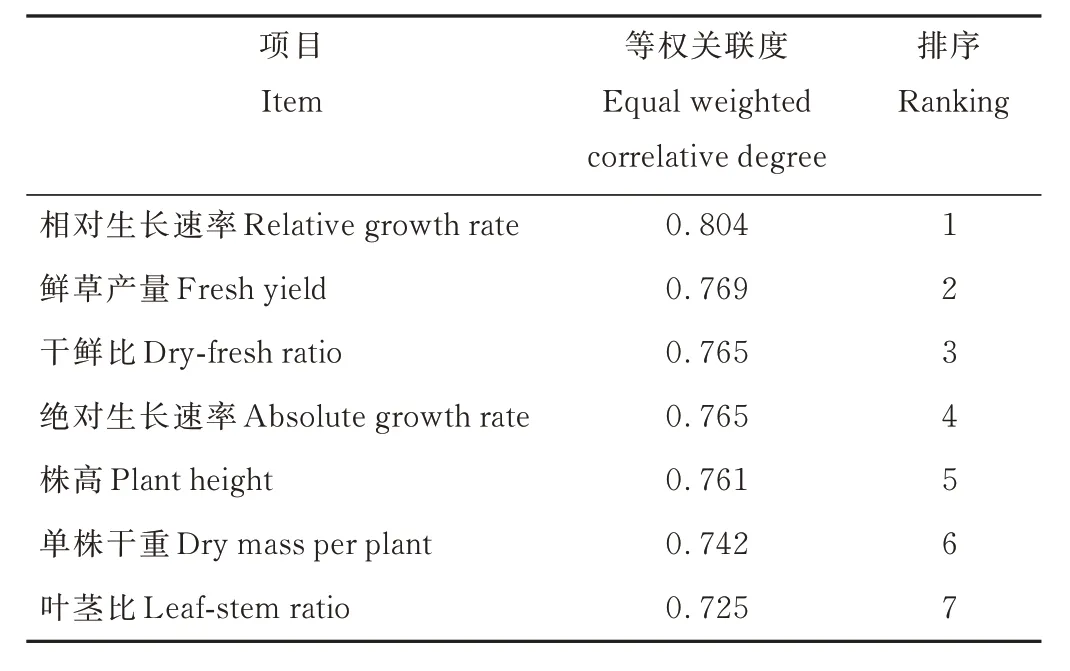

灰色关联度分析表明(表8),苜蓿干草产量与7个指标的关联度由高到低依次为:相对生长速率、鲜草产量、干鲜比、绝对生长速率、株高、单株干重和叶茎比。对紫花苜蓿干草产量影响最大的为相对生长速率,其次为鲜草产量与干鲜比、绝对生长速率,叶茎比的影响最小。

表8 紫花苜蓿品种各指标与干草产量的关联度及排序Table 8 The correlative degree and ranking between seven indexes and hay yield of alfalfa varieties

2.8 生态适应性评价

对 6个不同秋眠级苜蓿品种进行灰色关联度分析(表9),从大到小依次为WL358(0.8750)、WL440(0.8310)、WL168(0.8160)、WL343(0.8100)、WL712(0.8050)、WL525(0.8050)。表明WL358 在南疆干旱气候区的生产性能及综合表现最好,WL525 则表现最差。

表9 不同秋眠级苜蓿品种的关联度与排序Table 9 The correlative degree and ranking of alfalfa varieties with different fall dormancy

3 讨论

3.1 不同秋眠级紫花苜蓿品种的生产性能与适应性

3 年田间试验发现,6个不同秋眠级紫花苜蓿品种在南疆极端干旱区均能正常生长发育,但受各品种自身遗传特性和生长发育阶段的差异以及对环境条件的反应不同,生长速度与生产性能呈明显差异。本试验结果表明,WL358 返青最早,WL712 返青最晚,相差6 d。从各茬生长速率来看,第2~4 次刈割各品种的绝对生长速率与相对生长速率均明显高于第1 次刈割,因为此时正处于气温较高的夏秋时期,有利于苜蓿的快速生长;其中WL712 再生速度最快,WL440 与WL358 位居第二,WL168 最慢,反映出不同秋眠级苜蓿品种遗传特性及其对环境的适应能力差异[6,17]。前人指出高秋眠级苜蓿生长速率较快,而低秋眠级苜蓿越冬性能与持久力更好[7,17]。但本研究中高秋眠级WL525 再生速率较慢,反映出其对南疆特殊气候的适应性较差。

株高是反映紫花苜蓿生长发育状况和生产潜力的重要指标之一[6,21]。本研究中,6个苜蓿品种的年株高变化较大,不同年份与不同茬次之间均存在明显差异。3 年株高动态表现为随种植年限逐年递增,不同刈割次数的株高则依次递减,这与前人研究结果一致[22-23]。WL440、WL712 3 年平均株高高于其他品种,除WL440 与WL343株高差异显著外(P<0.05),其他不同秋眠级品种株高无显著差异(P>0.05),表明WL343 相对于其他品种在南疆干旱气候下的长势较弱。此外,WL440、WL712 平均株高较高,但3 年平均鲜草产量(WL440)与干草产量(WL712)排在倒数第2 位,反映出品种株高仅能大概估测苜蓿品种的生产力。

紫花苜蓿干鲜比是饲草进行鲜/干草调制的重要理论依据,叶茎比则是判断苜蓿品质和衡量牧草营养价值的重要指标。叶茎比和鲜干比越高,蛋白含量越高,适口性也更好[24]。通常苜蓿叶茎比低、叶片蛋白质含量低、粗纤维含量高,适口性较差,品质较低[3,25]。干鲜比反映牧草干物质生产、积累能力和调制利用价值[21]。3 年试验结果表明,叶茎比随刈割次数呈增大趋势,干鲜比则无显著变化。从3 年均值来看,叶茎比以WL168(0.69)最高,比最低的WL525(0.51)高36%,其次为WL712;干鲜比以WL525(0.23)最高,比最低的WL712(0.21)高9%,其次为WL168 与WL358,表明WL168 叶生物量占比高,营养价值高且适合调制干草,而WL712 营养价值较高且适口性好,适合作为青草饲料。

产草量是评价苜蓿品种优劣的关键指标,其反映品种的生产性能与适应性[10,14,21]。6个秋眠级品种鲜、干草产量均随种植年限增加而增大,2022 年鲜、干草平均产量分别比2020、2021 年提高407.2%、319.8%和532.1%、500.9%;而随年内刈割次数依次递减,这与孙万斌等[21]的研究结果一致,但与赵忠祥等[26]的研究结果不一致。2年(2021-2022 年)鲜、干草产量均以WL358 最高,WL712 鲜草产量与WL440、WL343 干草产量位居第二,WL525 与WL168 鲜、干草产量较低。近年来学者研究表明产草量在第3、4 年时是高产期[14,21],本试验中参试品种第3 年的鲜、干草产量均高于第2 年,与前人研究结论一致[14,21]。

越冬率是体现紫花苜蓿冬季抗寒性、适应性及持久性的关键指标,是紫花苜蓿引种的重要因素之一[8]。本试验于2021、2022 年早春调查发现6个不同秋眠级苜蓿品种的越冬率均超过85%,返青后均能正常生长,产草量逐年增加。尽管3 年中6个不同秋眠级苜蓿品种在大田均能正常生长发育,但并不意味着其均能完全适应南疆地区的气候与土壤条件。2022 年南疆冬季为冷冬,冬季平均气温较常年偏低0.6 ℃、比2021 年偏低1.7 ℃;2023 年早春田间调查发现高秋眠级WL712、WL525 越冬率极低(<10%),WL343 越冬率也低于25%,其他品种越冬率均超过 90%,这与王晓龙等[27]、赵建涛等[2]报道的高秋眠级苜蓿品种抗寒性差相一致。孙延亮等[8]在北疆紫花苜蓿异地引种过程中也发现,紫花苜蓿秋眠级与越冬率呈极显著负相关,反映出紫花苜蓿秋眠级越高,其越冬率越低。这是因为在秋末冬初不同秋眠级紫花苜蓿品种对冷信号、光周期的响应不同;低秋眠级紫花苜蓿会在秋季储存更多的营养物质(可溶性糖)去维持冬季所必需的养分需求[28],同时增加植株体内的抗氧化物质含量[29]。因此,在南疆较寒冷的冬季,越冬率(抗寒性)是考察各品种适应性的重要指标,需要多年深入开展研究以准确评价品种适应性,避免遭遇冷冬年份给生产带来经济损失。

苜蓿作为多年生牧草,其生产性能的评价不能只用单项指标来判断,生产实践中单一指标突出并不意味着该品种适合在当地种植[8],只有综合性状评价优异的品种才适合种植推广。本研究综合各指标来看,高秋眠级品种(WL712、WL525)生长速度快、叶茎比与鲜草产量较高,但寒冷冬季其越冬率极低,不适合在南疆引种种植;低秋眠级品种越冬率较高且返青早,但生长速率、产草量相对较低,引种种植不利于草地生产力的提升。因此,中等秋眠级(3~6)品种各项指标较均衡,生产性能与综合表现较好,适合在南疆特殊气候区引种种植。

3.2 不同秋眠级紫花苜蓿品种的综合评价

新疆地处欧亚大陆腹地、远离海洋,气候干旱且夏季炎热、冬季寒冷,土壤盐渍化普遍,因而综合评价不同秋眠级紫花苜蓿的生产性能并筛选出适合南疆特殊气候条件下的优良品种十分迫切。本试验通过对不同苜蓿品种秋眠级与各指标进行相关性分析,显示秋眠级与干鲜比呈极显著正相关(P<0.01),与其他指标均呈负相关,表明苜蓿品种的秋眠级越高,其生产性能越低,这一结果与王晓龙等[4]的结果相似。株高与单株干重呈极显著负相关(P<0.01),株高、单株干重与叶茎比呈负相关,与鲜、干草产量均呈正相关(P>0.05),这与前人的研究结果一致[3,21-22]。前人研究指出株高、分枝数、单株重、生长速度等指标是决定苜蓿产量的关键因素[21,30-31],韩路等[32]认为茎粗对产量影响最大,其次为抗病性、分枝数与株高。本研究将3 年干草产量设定为参考数列,生长速率、株高、叶茎比等7个指标设为比较数列(X1~X7),运用灰色关联度法分析7个指标与干草产量之间的关系。结果表明生长速率是影响苜蓿干草产量的主要指标,其次为鲜草产量、干鲜比,而叶茎比、单株干重的作用相对较弱。这可能是不同秋眠级苜蓿品种在南疆特殊生态环境下的适应性差异及与前人研究采用的评价指标差异所致。

有效筛选和综合评价苜蓿品种的生产性能,是苜蓿引种研究的重要内容。当前国内外学者广泛采用层次分析法(the analytic hierarchy process, AHP)、隶属函数法、主成分分析法及灰色关联度分析法等进行综合评价分析[8,14,20-21,32]。灰色关联度分析法通常依据地区生产目标和社会需要,综合考虑区域环境条件和各品种特性对引进品种的生产性能进行综合评价和筛选,其分析结果准确,可行性高[8,14,20-21]。本研究采用灰色关联度评价方法,选取10个指标对6个不同秋眠级苜蓿品种的生长、产草量及相关指标进行灰色关联度分析,用判断矩阵法计算各参试品种的加权关联度,将标准品种作为参考序列,综合评价各品种的生态适应性。结果表明综合评价最优的品种为WL358,说明其在新疆南疆干旱区的生产性能及综合表现最好,其次为WL440、WL168;而WL712、WL525关联度系数较低,生态适应性较差。可见,WL358 越冬率高、返青期早,生长速率、株高、单株干重、叶茎比等指标较高且生产潜力大,比较适宜在新疆南疆干旱区引种与推广种植。本研究为新疆南疆地区优异紫花苜蓿引种推广种植与高产人工草地建设提供了科学指导。

4 结论

通过3 年大田试验,‘WL’系列6个不同秋眠级紫花苜蓿品种[WL712(10.2)、WL525(8.0)、WL440(6.0)、WL358(4.0)、WL343(3.9)、WL168(2.0)]在南疆特殊生态环境条件下均能正常生长发育,第3 年生产力明显提高。6个品种3 年平均株高、生长速率、干鲜比、产草量与叶茎比无显著差异,但抗寒能力(越冬率)与返青期则存在差异,尤其在寒冷冬季差异显著。高秋眠级苜蓿品种在南疆地区引种种植的风险较高,不建议南疆地区种植高秋眠级苜蓿品种(WL712、WL525)。WL358 返青早、越冬率与生长速率较高,鲜、干草产量大,干鲜比也较高,可作为南疆地区推广种植的首选推荐品种;其次为WL440、WL168,可作为区域推广种植的候选补充品种。