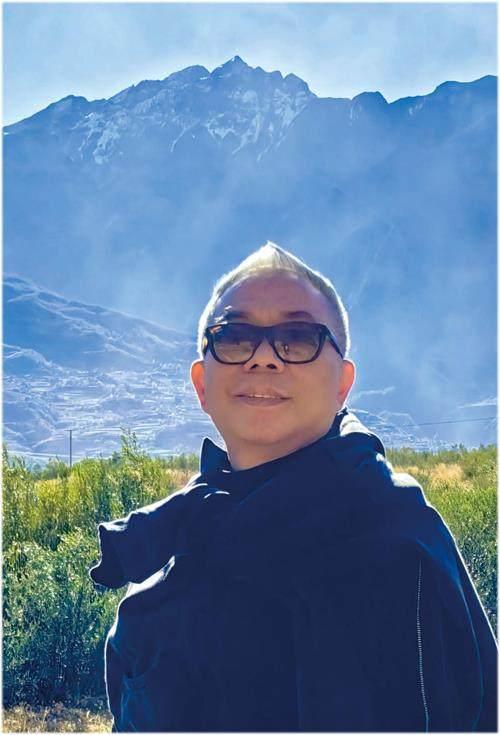

著名诗人赵野:伟大的尘世之诗朝向生命本身

冯艺馨

对话赵野

1.赵野老师您好!我们了解到您的故乡在四川宜宾,大学就读于成都,后来又在重庆、海南等多地工作,现在卻选择定居大理和北京,可以和我们分享一下这背后的原因吗?

我们这代人好像很多事情都是自然而然发生的,去北京应该是在三十年前。我大学毕业后首先被分配到重庆的一个单位,但是因为不能忍受每天上下班的生活模式,在这个单位待了一年多之后,1988年春天就离开了。那时中国还没有实行市场经济,没有那么多可能性,不像现在这样可以随便找工作。

离开重庆后,我去了成都,用现在的话来说,就是“成漂”了好几年,直到1993年,又去了海南。当时正是海南经济特区做得风生水起的时候,我身边的同事和朋友都在研究如何赚钱,那时我对纯粹赚钱还真没有兴趣,但也无法回到专心写诗的生活,就在琢磨一种既让自己感兴趣,又符合这个时代发展趋势的事情,于是就想到了搞文化产业,具体来说,就是能够办一份杂志或者报纸。1993年12月,我带着公司的一笔投资去北京做杂志,1994年就和中国科普研究所合作创办了《环球青年》杂志。在文学界朋友们给予的极大帮助下,杂志出来后有了相当大的影响力,我也自然而然地留在了北京。

和大理的故事大概是20年前开始的。我和一个朋友有一家公司,我们到云南的丽江和香格里拉,为重庆的歌手王子璇做了一张概念音乐唱片《最后的香格里》,那个时候丽江是最热门的地方。

去云南之前,北京的生活其实是十分忙碌的,总是要想如何挣钱、如何做事……这些都让人很不爽快,不知道这样生活的终点在哪,所以还是有焦虑情绪的。但是云南那种自由、悠闲、松弛的生活方式,让我对未来的思考一下子就清晰了起来。我想,云南可以作为我的一个退路,如果北京的生活实在让我不能忍受了,我就可以随时到云南去。有了这样的想法之后,内心反而平静了下来,可以很从容地应对生活。那些年,每年都要来云南好多次,主要就是在大理、丽江、香格里拉这一带。

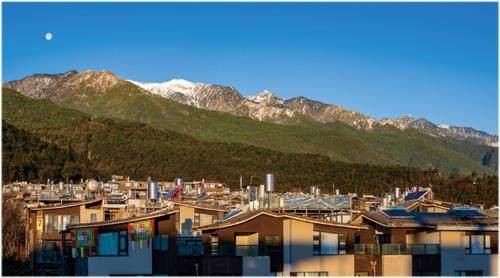

能够在一个你最喜欢的地方定居下来,这肯定是一件特别美好的事情,而最后选择在大理定居,就是因为我无比热爱大理。在我看来,大理可能是中国最美、最宜居的地方。大概在2016年初,我基本上就移居到了大理。之后除特殊情况外,我几乎都是一半时间在北京,一半时间在大理。

2.在成都、北京和大理这三座有着截然不同气质的城市,您都有过生活经历,请问这三座城市的生活对您来说有哪些不同?

20世纪80年代,我从老家四川兴文县到成都四川大学读书,大学生活非常自由,不用面对生存问题,所以可以全力以赴地搞诗歌运动,在四川的高校里算是很有一些影响力,生活充满理想。现在回忆起来,那应该是我这一辈子最轻松、最自由、最阳光灿烂的一段时光。

1988年,从重庆离职后我回到成都,又待几年。那时的成都松弛、自由、包容,有钱没钱都可以过得很自在。那时也没有手机,在成都一辆自行车就可以来去自如,想去哪儿骑自行车就能到。到朋友家楼下喊几声,如果他们在家就进去聊天、蹭饭吃,不在家就骑车继续找下一个朋友。当然,这是30多年前的成都,我生活得轻松自在。20世纪80年代,中国最好的诗人有一半在成都,或者是以成都为中心的四川,我想和成都的城市性格、城市气质有关系。

在成都或者重庆的文化圈层里,不论是绘画、诗歌,还是音乐,不同领域的人基本上互相都认识,算是一个广义的大圈层。但北京是一座很大的城市,一个人在北京就像一滴水,融到了一片汪洋大海里,基本出了自己的圈子,比如说诗歌圈,谁也不认识谁,我也影响不了他们,他们也影响不了我,这样一种自由的状态也让我十分喜欢。

对我来说,城市生活的不同,很大程度与心态和生存状态有关。在成都时是学生,在北京时生活的主旋律是工作,当我去大理之后,我的生活状态、心态与过去完全不一样。大理的生态、风景、气候都很好,生活特别轻松,让人感觉这才是生活本来的样子,我又回归到了一种比较纯粹的读书写作的状态。

3.2023年10月,您带着与作家胡赳赳共同书写的新作《碧岩录今释》回到重庆,举办了一场十分精彩的新书分享会,请从诗人的视角出发,谈谈您眼中的重庆。

首先我得声明一下,我应该算一个重庆人。当年大学毕业以后,因为工作原因我的户口迁到了重庆,虽然已经离开重庆几十年了,但是我的户口一直在重庆没有离开过,所以重庆跟我的关系其实是非常深的。

1986年到1987年,我在重庆生活,虽已经过去很久,但现在回想起来仍有一点苦不堪言的感觉。重庆的地形是出了名的崎岖,折磨人。那时候没有自己的车,也没有钱坐出租车,出门就要上上下下地爬坡上坎,再挤公交。那时挤重庆的公交,像是打仗,重庆人又特别生猛,这肯定也是我当时离开重庆的原因之一。当然,近三十年重庆变化很大,现在大家出行已经便利很多了。

重庆这座城市给人的感觉,就像《重庆森林》这个电影的名字一样,拔地而起的高楼,宛如密不透风的森林。如果白天在飞机上俯瞰重庆,我会觉得很可怕;但如果是在晚上看到重庆的夜景,又会觉得这个城市有一种超现实的魔幻之美,有着其他任何城市不可替代的魅力。所以我有好多导演朋友特别喜欢重庆,他们觉得重庆在电影里面拍出来特别有质感,并且我很喜欢重庆的朋友,他们重情义、很热情。

4.作为一名诗人,地域环境的变化对您的诗歌创作产生了哪些影响呢?

在来到大理之前,无论是成都还是北京,对我的诗歌都没有产生影响,但是来到大理以后,自然环境让我的心境发生改变,进而影响了我的诗歌创作。

20岁或30岁时,我其实是很喜欢城市生活的。因为城市有足够的丰富性和多样性,但是并不利于写作,因为不可避免地会被各种琐事打扰。而当我在大理定居下来的时候,我已经50岁了,对城市生活也感到有些厌倦,所以这个时候能够面对自然,我觉得是一件特别幸福的事情。

在大理,我的生活悠闲从容,完全可以把自己“格式化”,或者是让自己处于放空的状态,这对写作来说是特别好的状态。同时在大理,特别是我住的地方,日日面对苍山,那种心境是不一样的,对写作肯定是很好的,至少对我而言是特别好的。

5.您曾就读于四川大学外文系,但在您的诗歌创作中,却十分强调回归汉语本身和传统诗学,比如您曾说“语言如果成立,意义自会显现”,可以说说您为什么会有这样的转变吗?

我其实很早就有这个意识,这可能要归结于个人的一种心性,和我的专业没有关系。我很早就开始写诗,大概1979年,我就进入一种很严肃的写作状态;在我20岁时,就意识到我们的诗歌写作,在很大程度上受到了西方翻译文体的影响,而翻译文体的语言在汉语语境里其实是不成立的;最迟在1984年,我就开始想着要找到汉语本身的节奏和气息,写一种真正纯粹的现代汉语诗歌。

在大学期间,有几本书对我的影响很大,一本是李泽厚的《美的历程》,一本是宗白华的《美学散步》,还有就是高尔泰的《论美》。我觉得我跟中国古代文人士大夫的内心是完全契合的,很迷恋他们的精神和审美,他们的文字让我感到特别亲切,自己内心也慢慢生出对那种精神境界的向往。我想是因为这两个原因,我的诗歌就十分自然地与传统建立了联系。

6.每一位诗人或作家的文学创作都与他们的生活状态息息相关,您认为诗歌与生活之间的关系是什么?

2023年,我在南京大学出版社出版的诗集《剩山》里写了一篇后记,题目就是《生活与写作》。里面写道,谢默斯·希尼专心思考的重大问题之一,就是一个诗人应如何适当地生活和写作。有些问题高级而空洞,比如“贫困年代诗人何为”“诗歌能否抵抗子弹和走向街头”,或者“奥斯维辛以后写诗是野蛮的”,这些是真正的形而上学。希尼的问题很实在,我却好像没有专门想过,一切都顺其自然,波澜只在心里。该生活的时候就生活,该写作的时候就写作,该放弃的时候就放弃,该抓住的时候就抓住,就像苏轼作文,行于所当行,止于所不可不止。里尔克认为生活与作品之间,总是存在着一种敌意,中年以后我应该没有这种感觉。对我来说,生活有它自己的轨迹,如四季运行,而写作是它最重要的部分。

7.您在文章《伟大的尘世之诗可期写成》中写道:“诗人应该是这样的人,他感知黑暗,其实就是去感知光。”可否说说这里的“黑暗”和“光”分别代表什么?以及当代诗人应该以怎样的态度书写世界?

这句话源自意大利哲学家阿甘本。阿甘本的意思是,在无限扩张的宇宙中,最远的星系以巨大的速度远离我们,因此,它们发出的光也就永远无法抵达地球,我们感知到的天空的黑暗,就是这种尽管奔我们而来但无法抵达我们的光,因为发光的星系以超光速离我们远去。这里有很微妙的诗意,一个诗人应该具备感知这种诗意的能力。

我那篇文章里还有一段话,应该表明了当代诗人的写作态度:现代汉语诗歌需要重新定义。回到真正的历史和当下,诗歌要重新面对存在的根本问题,正视我们“家国尚存,但天下已亡”的艰难处境。伟大的塵世之诗,一定是忧患之诗、伤痛之诗和见证之诗,朝向我们生命本身。它是明志、伤怀、遥想、追忆、日常、梦呓、咒语、谶谣、启蒙、常识、禅言、风月、戏谑、反讽、粗鄙、暴虐、杀气、游戏、真理性以及无厘头的共同体,它是真正的卮言、重言和寓言的无端崖之辞。它在语言之中,又在语言之外,超越虚构与真实,超越诗歌和反诗歌、非诗歌,怎么都可以;万物皆诗,但无不服从诗的法度,怎么都不可以。