自由与科学的双重变奏:伦敦大学学院百年课程变革的历史遗产

黄希雯

(华东师范大学 教育学部,上海 20062)

一、问题提出与分析框架

(一)问题提出

19 世纪初,英国正处于工业革命发展的鼎盛时期,科学技术进入人们的视野。大学作为汇聚、传授知识的重要场所,必然要反映社会的变化、体现社会的进程。然而,受制于历史传统,英国大学长期以建立于中世纪的牛津大学、剑桥大学为主导,自由教育成为英国大学的坚实根基。在自由教育观念的引领下,英国大学课程以“七艺”为主,力求培养“绅士”——一种非功利的人,当时的大学教育已经不能满足社会的需求,基于此,1826 年一所堪称“英国现代大学之母”的高等教育机构伦敦大学(London University)建立了,即当今的伦敦大学学院(1836 年更名为University College London,UCL)。自建校以来,伦敦大学学院始终跟随时代的发展,尤其体现在课程变革上。课程是大学的核心要素,反映着一所大学在教育观念、教育目的和教学实践上的变化。1926 年伦敦大学学院建校百年之际,它已在课程变革历史上走出了一条独特的道路。如今,伦敦大学已成为世界上最具影响力的公立大学联邦体,旗下不少大学在世界大学排名中位居前列。作为伦敦大学联盟的创建学院,伦敦大学学院的课程变革史具有重要的研究价值。

关于1826—1926 年伦敦大学学院的课程研究,国内外并不十分丰富。国内有《伦敦大学》《近代英国高等教育改革与发展研究:以伦敦大学百年史(1825-1936)为个案》两本著作,国外则有《伦敦大学史图解,1836-1989》(TheUniversityofLondon,1836-1986:AnIllustratedHistory)、《伦敦大学学院,1826-1926》(UniversityCollegeLondon,1826-1926)、《伦敦大学与学术世界:1836-1986》(The UniversityofLondonandtheWorldofLearning)、《伦敦大学的世界》(TheWorlfofUCL,1826-1926)等著作。这些研究或描述伦敦大学这一联邦机构本身,或描述伦敦大学的下属学院,尽管其中也有不少内容提及伦敦大学学院的课程设置与教学,但较为零散,并不系统。基于此,本研究通过查阅报刊、期刊、著作等相关资料,尝试考察UCL 的百年课程变革史,进而透视19 世纪英国大学的整体课程变革状况。

(二)分析框架

研究借鉴布罗代尔(Fernand Braudel)的历史研究分析思路。历史学家布罗代尔是法国年鉴派第二代的代表人物,代表作有《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》(LaMéditerranéeetleMonde méditerranéenàl’époquedePhilippeII)、《15 至18 世纪的物质文明、经济和资本主义》(Civilisation materielle,economieetcapitalisme:XVe-XVIIIesiecle)。布罗代尔在分析地中海历史的过程中采用了这样的思路:第一部分讲述环境历史,这是缓慢发生的、难以察觉但却不能被忽视的历史;第二部分讲述能被人们察觉到的社会历史,它在总体上影响着地中海世界的生活;第三部分则讲述传统的事件史,它只是一些表层的波动。因此,在历史研究中,首先要对长时间的历史进行观察,描绘出无声的、潜在的历史趋势,而许多看似引人注目的事件往往只是瞬时性的,它们是历史潮流泛起的涟漪。[1]20-21布罗代尔将这三种历史表述为长时段、中时段和短时段,分别对应三个层次——地理时间、人文时间、个别时间。长时段表明,在百年乃至更长的历史时段内,存在一些影响历史演进的根本要素,涉及地理、文化环境等;中时段指数十年的时期,历史呈现出明显的阶段性特点;短时段则指在较短的时间内出现的偶发性历史事件,这些事件不如长时段与中时段那么重要。

布罗代尔的分析方法为整体探究19 世纪伦敦大学学院的课程变革历史提供理论框架。本研究以UCL课程的百年变革史为研究对象,关注百年间一些恒定不变的要素。从长时段来看,传统、保守的英国自由教育理念与新兴的科学技术教育需求是课程变革的“布景舞台”,它们是人们心中缓缓流淌的“思想河流”,深刻影响着19 世纪的教育环境。UCL 的课程变革一直在自由教育与科学教育之间求取平衡,这也使其成为19 世纪英国比较独特的大学,既不同于以古典教育为主的牛津、剑桥两校,也有别于以科学教育为主的城市大学。从中时段来说,不同时期的社会环境影响着课程变革,其自身也在不断回应时代需求,及时做出调整。因此,本研究将UCL 的课程变革史分为世俗化与实用化、科学化与系统化、专业化与多元化、研究化与全面化四个阶段,以呈现每一时期的课程改革重心。从短时段来看,简要描述UCL 课程变革中的重要事件。本研究主要从中、短时段研究UCL 百年课程变成的历史以图全面呈现这一历史面貌。

二、探索与创新:课程的世俗化与实用化(1826—1840 年)

(一)初创背景

英国是第一个开始工业革命的国家。工业革命推动了英国经济、政治、技术、思想文化等各方面的发展,促进了城市的兴起与繁荣,使中产阶级的队伍逐渐壮大、需求不断提高。人们逐渐意识到,若要在急剧变化的时代中为自身争取更多的利益,需要建立一所属于自己的大学,培养符合自身发展需求的人才。与此同时,社会生产力的发展使人们的生活水平得以改善,思想更为开放,社会中充斥着各种思想观念,其中自由主义最具代表性和影响力。英国自由主义的传统由来已久,从17 世纪的托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)到18 世纪的亚当·斯密(Adam Smith),在工业革命资本市场的作用下,19 世纪自由主义的发展达到高峰,并开始影响教育领域。因此,不受国家或政府干预,由私人组织与建立的UCL 便出现了。UCL 是典型的“大都市”(Metropolis)大学,它与城市的发展、公民的需求紧密联系在一起。

UCL 的建立亦是思想观念集聚的结果。19 世纪初,洪堡在德国创办柏林洪堡大学,该校以科学研究为精神内核,以追求学术的自由与纯粹的理性为发展目标,开启了现代大学的先河,引发各地追随与反思。在18 世纪末期,英国苏格兰地区的古典大学已开始着手改革,开设科学和实用课程,着重锻炼和培养学生的心智能力,试图将学生带入一种为获取科学知识而做好准备的状态,既能欣赏优雅的文学(现代或古代语言),又能够轻松地履行高级专业方面的职责。为此,苏格兰的大学开设了“广博而自由”(large and liberal)的课程。苏格兰的大学课程变革促使人们思考,什么是“合适”的大学教育?大学应该教授哪些科目?最好的教授顺序是什么?最有益的教学风格是什么?[2]

愈来愈多的有识之士对英格兰的古典大学的课程参与主体、课程内容、教学方法进行尖锐的批判,《爱丁堡评论》(Edinburghreview)成为他们的发声筒,功利主义思想代表人物边沁(Jeremy Bentham)的追随者们尤为突出。他们主张功利教育,认为保守的古典知识已经过时,应当设立实用课程,教授科学知识,使培养的人适应社会的发展。边沁的思想促使人们开始思考建立一所新大学的可能性。苏格兰的坎贝尔(Thomas Campbell)是创办UCL 的观念先行者,他的思想与规划充分体现在《泰晤士报》致国会议员布洛姆的公开信中;同为苏格兰人的布洛姆(Henry Brougham)是创办UCL 的具体推行者,他积极联系同仁、组织会议,促成了伦敦大学的建立;犹太人戈德斯密(Isaac Lyon Goldsmid)则在伦敦大学的创立过程中提供了重要的资金保障。1826 年,由诗人、律师等结成的教育团体,通过出售股票、筹集公众资金的方式建立了UCL。

(二)普通教育

新大学立足于传统。在普通教育方面,UCL 既保留了部分古典大学的传统课程,也对课程进行了改革与创新。

此一时期,UCL 在课程设置上最特别的做法是取消宗教神学课程。在牛津、剑桥两校中,宗教不仅是学生必修的科目与课程,更是他们的入校前提与标准。唯有英国国教圣公会(Church of England,简称Anglican Church)的成员才可进入牛津、剑桥就读或任教,这是荣誉的象征,也是身份的标志。牛津、剑桥成为众多天主教成员和犹太人无法企及的“圣地”。英格兰地区的高等教育带有明显的贵族、精英特点。

为被排除在牛津、剑桥之外的人们提供接受高等教育的可能,UCL 自建立起就明确规定:“新机构的一项基本原则是,任何形式的宗教都不应成为入学要求或教学科目。基于此,任何有宗教身份的牧师都不应担任理事会成员。”[3]21UCL 在世俗化、平民化改革上的尝试,超出保守的英格兰人与牛津、剑桥派的想象,引起他们的强烈反对,以托利党为首的政治家们始终不承认伦敦大学学院的大学身份,甚至于1828 年创办伦敦国王学院,通过教授宗教科目的方式与之抗衡。

UCL 初期的课程设置以语言学、数学、法学、历史学为主。1836 年之前,UCL 没有学位授予权,但可以给修完课程的学生颁发证明。大学学院在常规课程(regular course)方面的最初设想为四年制计划[4]79:

第一年和第二年,学生学习拉丁语(第一年每周10 小时,第二年每周8 小时)、希腊语(10 小时)和数学(6 小时和4 小时)。

第二年,自然哲学可能会取代数学。在这两门课程中,学生也可能会选修法语、德语或英语作文(44小时)。

第三年,学习逻辑和人类思维哲学(每周10 小时)、化学(6 小时)和自然哲学(5 小时),语言和科学的选修课数量都有所增加。

第四年,学习法理学(每周3 小时)、政治经济学(4 小时)、自然哲学(3 小时)和道德与政治哲学(94小时),历史学被添加到选修课列表中。

这一时期的课程内容丰富多样、具有开创意义。语言学课程方面,UCL 虽保留了拉丁语、希腊语,但也将法语、德语、英语等现代语言引入教学之中,其学习时长甚至超过古典语言。数学和历史学是欧洲大学自中世纪以来就稳固不变的内容,在此二学科方面,UCL 有意减少了学生的修读时间,或以其他科目代之,或将其转为选修课。法学课程方面,伦敦大学学院将其与政治学、经济学结合起来,开设了几门交叉性课程,注重课程内容与现实社会的密切联系。由此可见,UCL 努力在古典教育与现代教育间寻求平衡。

(三)专业教育

除普通教育外,UCL 也非常重视专业教育。1834 年,UCL 成立了自己的医学院,正式开始对医学教育的投入。医学课程的发展最具代表性,故此以医学课程为例展开分析。

19 世纪初期,英格兰的大学医学课程发展缓慢,学生普遍就读于私立学校,以学徒制的方式开展学习。私立学校仅能颁发一些合格的学习证明,其课程较为零散,耗费时间长。若要获得正规的医学大学学位,需前往苏格兰大学或欧洲大学进行学习,当时最著名的私立学校是威廉(William Hunter)等人经营的“大风车街学校”(Great Windmill Street School)。UCL 设立的医学院,教授医学中所有主要的学科,并规划了连贯的课程。[5]126-127UCL 重视医学知识与理论的学习,学生们需要了解化学、自然哲学、植物学、药学、生理学、解剖学、助产学、动物学等各种与医学相关的内容。这些理论知识对医学学科的学习有重要影响。1837 年汤普森(A. T. Thomson)教授就在医学法理学的讲座中介绍了麻醉的运作原理、鸦片可能产生的影响以及与毒品相关的几种植物。[6]医学课程内容所涉甚广,反映了UCL 创立之初实用的课程教育理念。毕竟,医学是与人体相关的学科,若要对疾病形成深入的理解,确定最佳的治疗方法,便需要对UCL 在医学知识与理论方面提出更高的要求,需要其逐步完善UCL 的实践培养体系。

课程建设与教师密切相关。在专业性要求极高的医学学科上,正是因为有一批优秀、杰出的教师,相关课程才得以有效开展。1836 年佩里(George J. Perry)教授指出:“上一学年,伦敦大学学院的医学生为420 名,比以往任何时候都多,这种成功归功于一种体系——教授制度。伦敦大学学院的教授们是不同领域中的优秀人才,他们在学术能力上达到了专业知识的顶峰,由理事会筛选后开展教学活动。”[7]教师们革新了教学方式,无论是普通教育还是专业教育,讲座、练习、考试的方式都在逐步取代古典大学的导师制,从而使更多学生参与到课程中,从不同科目中获取有益知识。

尽管有不少批评 “伦敦大学学院还没有提供发展医学研究的设施,这一时期的医学教育缺乏组织性和系统性”[8],但伦敦大学理事会在1826 年印制的新大学计划声明(A Short Statement of the Plan of the New University)中表示:“就医学教育而言,未来的医生们接受着全英格兰地区最完整、普遍的训练,他们用1~2 年的时间在讲座中获得系统指导,绝大多数人都参与到医院的实践中。”。[9]7初创时期的UCL 在医学教育方面提供了别具特色的教育与指导,在荆棘中探索一条英格兰大学的课程变革之路,具有开创性的历史意义。

三、巩固与扩展:课程的科学化与系统化(1841—1870 年)

(一)关于教育目标的争论

19 世纪40 年代,英国基本完成了第一次工业革命,进入到维多利亚时代。社会的繁荣发展使其对知识和人才的需求更为迫切,教授什么样的知识、培养什么样的人愈发成为社会关注与讨论的焦点。

1852 年,纽曼(John Henry Newman)发表了关于大学教育的演说(后整理成为《大学的理念》),提出“博雅教育”(liberal education)。他指出,“博雅知识”“博雅艺术或学科”以及“博雅教育”等名称,在语法意义上同“奴隶式的”(servile)相反,博雅教育和博雅追求就是心智的操练、理性的操练、思考的操练,纯属职业方面的东西不属于博雅。只有一种知识是博雅的,即因其自身的理由而成立,不依赖于任何结果,不需要任何东西补充,更不需要靠任何目标来提供支持,不为任何技艺服务。[10]109-110纽曼认为,知识本身就是目的,获取知识、掌握真理如同拥有健康的身体一般,本就具有价值和意义。博雅教育给予我们广博的知识和素养,使我们的心智得到操练,并以稳定、成熟的心智应对各种专业的、具体的问题。因此,神学、文学等知识的学习,是大学教育中必不可少的部分。

1859 年,斯宾塞(Herbert Spencer)提出了“什么知识最有价值的假说。在斯宾塞看来,除少数阶层外,大部分人从事的工作都是商品的生产、准备和分配,这些工作的效率取决于能否采用适用于商品自身性质的方法,这些方法又依赖于与商品相关的物理、化学或关键特性的知识储备,也就是说取决于科学。[11]24-30因此,生活中最需要数学、物理、化学、生物、社会学等知识,尤其是自然科学类的知识,它们能够真正发挥实际效用、促进人们的生产活动。纽曼、斯宾塞二人的理念,在彼时的英格兰地区引发了更多思考。至二战前,密尔(John Stuart Mill)、乔伊特(Benjamin Jowett)、赫胥黎(Thomas Henry Huxley)、阿诺德(Matthew Arnold)、利文斯通(Richard Winn Livingstone)等人对此问题进行了反复争论。

尽管自由教育与科学教育各有一片舆论阵地,但在1841—1870 年间,科学仍然成为主流趋势,科学的要素逐渐渗透至大学中。如阿什比(Erich Ashby)所说:“直到这个时候——19 世纪中叶——英国大学才终于做好准备接受科学革命,并且开始调整自己以适应科学革命所带来的后果。”[12]27UCL 亦是如此。1858 年,英国政府向UCL 颁布了《第三特许状》(Third Charter),同意伦敦大学建立理学部,并有权授予理学学位。此时的UCL 属于伦敦大学的联邦体系,其课程设置深受伦敦大学联邦的影响,科学类课程逐渐系统化。

(二)科学类课程的兴起

19 世纪中期,UCL 的医学、化学等课程发展迅速,实验成为重要的学习方式,课程更加系统化与科学化。“在所有高等艺术中,同样的规则是适用的。一个透彻研究过航海原理却未出过海的领航员,有谁会信任他呢?画家在研究透视法则和色彩理论的同时,也在工作室模仿自然界或大师的作品。化学家需在实验室工作,解剖学家需在解剖室工作。”[13]43实践是知识与能力发展的准绳,实验是科学的前提,重复性的实验才能将某一知识内容验证透彻,进而将其推向科学的范畴。UCL 对实验、实践的重视足以表明,它在追逐科学的道路上已迈出了一大步,也走在了众多英格兰大学科学教育发展的前列。

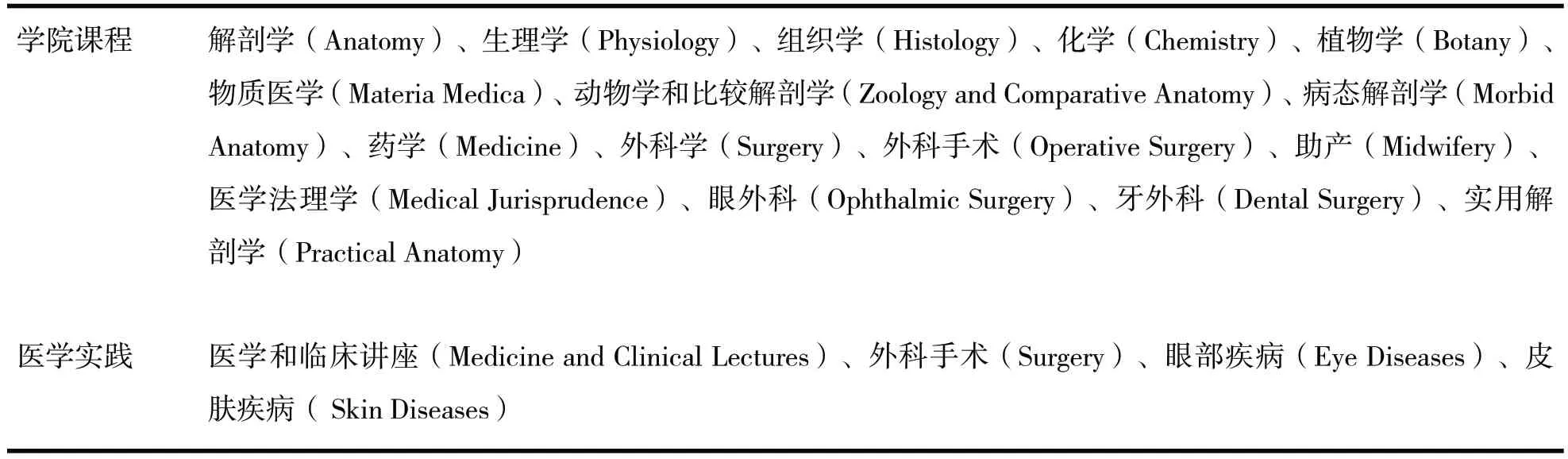

医学与社会公众的健康密切相关,医学的发展是公众的福祉,UCL 的医学课程一直颇受重视。在1864 年的医学系入学讲座中,临床外科学的奎恩(Richard Quain)教授介绍了医学课程的相关安排[13]30,具体课程情况见表1。

表1 1864 年伦敦大学学院的医学课程安排

在学院课程方面,解剖学与外科学成为这一时期医学教育的特色。解剖学课程涉及病态解剖学、实用解剖学,外科学课程则分为眼外科、牙外科等,并辅以实践类课程。解剖实验室的出现,为学生观察、记录、分析医学案例提供可能。与此同时,与实际应用密切相关的外科学课程也逐渐增多,伯克利(Berkeley Hill)教授就在1869—1870 学年的讲座中,分享了世界范围内外科学救助部队伤病员的整体情况。[14]

在医学实践方面,学生获得了更多实操训练的机会。1841—1842 学年,临床医学教授及伦敦大学学院医院的医师泰勒(John Taylor)特别强调实践在医学教育中的作用[15]:

我们的任务是向学生展示要观察什么以及如何观察,监督学生的第一次试验,引导学生克服观察的主要困难,并指出问题,提出解决方法。以肺部炎症为例,医学实践的讲座将详细介绍该疾病的症状、变化过程、诱发原因、治疗方法及与胸膜炎、粘膜炎和其他胸部疾病的区别;临床教师则陪学生前往患有该疾病的病人床前,向学生展示明显的医学现象,如容貌的变化、呼吸的急促与短浅、咳痰的异样、皮肤的灼热感、脉搏的频繁跳动等,并与患有其他疾病的病人征兆进行对比,观察每天发生的变化。倘若没有对疾病的观察,描述是毫无意义的。

泰勒详尽说明了医学课程的开展流程,学生不仅要通过讲座获取基本知识,更要走进医院、走到病床前,与病人接触,在课堂与病房的双重环境中,学生的学习更加系统化、组织化。

化学课程是医学课程外的重要科学类课程之一。因学科的特殊属性,化学课程的开展尤其依赖实验室。化学学会的创始人之一及首任主席格雷厄姆(Thomas Graham)教授的贡献不容忽视,他开创了借助实验进行化学教学的先河,推动了1845 年UCL 实用化学教席的设立[3]68,而牛津大学于1877—1879 年才成立化学系。1846 年格雷厄姆教授创立伯贝克实验室(Brikbeck Laboratory),这是英国第一个专门建造的化学教学实验室[16]161,为学生的化学学习提供了重要平台。UCL 的化学课程也出现在夜校中,帮助工厂的工人们学习生产实践中所需的基础化学知识,这些课程仅收取低额的费用,受到工人们的普遍喜爱。

(三)古典课程的衰弱与复兴

在大力发展科学课程的同时,UCL 也并未完全忽视古典课程。毕竟从建校之初它就始终在走一条平衡之路,只是在科学为主导的20 世纪中叶,古典课程略显边缘化。

19 世纪中期,牛津、剑桥大学已经开始进行一系列的课程改革。1848 年,剑桥大学将历史和法学的道德科学、自然科学等学科列入考试课程;1850 年,牛津大学成立了自然科学系、法学系、现代史系与数学物理系;同年,皇家委员会对牛津、剑桥两校进行调查,着手改革教授制、学科等问题。在古典课程改革的大环境影响下,UCL 也不断推进课程改革,法学课程改革尤为典型。1847 年弗德雷德(Frederick Denison Maurice)成为UCL 的道德哲学和政治经济学教授,在其努力下,1858 年UCL 开始授予法学学士学位。尽管当时法学系并不缺乏杰出的教师,却未能吸引更多的学生。在1867—1868 和1868—1869 的学年中,法律系最大的班级——罗马法,仅有8 位学生,部分课程甚至因人数过少而未能开设。[4]327基于此,UCL 理事会(the Council of University College)成立了法律课程委员会(the Committee on the Law Classes),对法学课程进行详细调查。该委员会指出:“试图在专业培训方面与律师学院或律师协会竞争的做法是徒劳的。直至目前,大学学院所提供的课程并不能满足伦敦法学学士和法学博士学位候选人的需要,应着手为候选人们提供适合的培训,为其获取学位做准备,同时也应提供一些更受欢迎的宪法历史和法律方面的讲座,吸引广泛的公众。”讲座不仅能被专业人士、学位候选人所接受,也能被更多的普通专业的学生所接受。[4]327-328

UCL 一直在寻求变革的出路,它不断调整课程的目标定位,既为专业领域内的学生提供系统、有效的专业培养,也为普通大众提供合适的知识内容,满足社会需求。在科学知识的不断冲击下,古典课程的变革之路道阻且长,但UCL 仍然做出了卓越的贡献。回顾UCL 五十年来的发展历程,其文学课程声誉一直在稳步上升,1865—1866 学年,文学部的学生数量为470 人,若将女子班的 309 名学生纳入,则有779 人。[9]16-17

四、变革与困境:课程的专门化与多元化(1870—1898 年)

(一)科学类课程的不断深化

1870 年,UCL 的科学类课程发展进入新的阶段,学科门类增多,课程内容也日益细化。医学法理学的乔治(George Vivian Poore)教授说道:“一个人若不掌握力学和液压原理,如何能正确理解所有机器中最复杂的东西——杠杆、泵和管道?若不了解光的定律,如何能认识各种光学仪器?……如今,我们不能完全忽视地质学与气象学;解剖学和组织学也是值得独立研究的科学;生理学则是医学所有初步研究中最不可或缺的;动物学和植物学对我们来说虽然不像其他学科那么必要,但我们需要向其寻求指导。”[17]以下将从医学、化学、工程学与地质学、动物学与植物学等课程发展变化一窥此一时期课程的专门化趋向。

医学教育一直呈现较好的发展态势。1882 年5 月,UCL 学院的负责人罗伯茨博士(Dr. Roberts)认为UCL 的医学教育发展正处于高度繁荣时期,1882 年有106 名学生参与到医学课程中。[18]医学课程包括生理学、组织学、病理学等课程。约1876 年,UCL 的学生们开始正式学习生理学,“生理学是医学的真正基础,它为解剖学开辟了新道路,也为病理学的改革提供了坚实的基础。”[19]UCL 也开设了多场病理学方面的课程,如1871 年临床医学教授沃尔什(W. H. Walshe)就举办了一场关于鼠疫、梅毒等问题的普通病理学讲座。[20]病理学课程不仅涉及具体的医学知识,也与现实生活紧密相连,它使学生认识到科学知识的价值,关注到科学与社会之间的联系。

化学课程的发展步伐从未停下。化学研究的是不同物质之间的反应,而这些反应的过程、结果唯有通过实验、操作,才能获得。如高尔斯(Gowers, W.R)教授在UCL 的讲座中所说:“在化学中,实验达到了最大的发展程度,它为学生提供了精确推理方面的训练,这具有不可估量的价值。”[21]1895 年,UCL 的化学病理学实验室开放使用,由哈雷(Vaughan Harley)博士负责管理。该实验室有三个配备必要设施的房间,还有供实验使用的天平室和暗室;最大的房间通常用作教室,教授们在此教授化学病理学课程,课程内容既涉及临床医学中的血液、消化道分泌物等基本问题,也涵盖病变的调查过程、研究方法以及更复杂的血液检查、唾液化学变化研究。[22]化学病理学实验室的成立,表明化学课程更为专业化,研究的意味更浓。

地质学与工程学课程也在有序发展。19 世纪40 年代,维格诺(Charles Vignoles)、霍奇金森(Eaton Hodglsinson)、杰金(Henry Fleeming Jenkin)等人陆续在伦敦大学学院教授地质学与工程学课程。地质学教授莫里斯(John Morris)的贡献最为突出。莫里斯教授在1855—1877 年任职期间大概举办了1100 场讲座,平均每年50 场。除了普通的讲座外,还有许多实地考察活动(field-excursions)。在莫里斯的领导下,UCL 可能是英国所有大学中开设最多地质学讲座的学校。[23]在工程学方面,UCL 是英国最早开设工程学讲座的大学。1874 年,肯尼迪(A. W. B. Kennedy)教授到工程学系任教后,建立了世界上第一个工程学教学实验室,创立了一套完整的通过工程学实验室来从事教学的体系。在“肯尼迪模式”问世之前的15年里,英国的工程学教学主要在大教室进行,肯尼迪教授到来之后把实验室变成了工程教育的工具。[24]1131898 年,UCL 设立工程学部,正式颁发工程学学位。同年,在对未来的展望中,UCL 理事会和参议院提到,希望UCL 能成为工程科学教育的主要场所之一。[9]29

在动物学和植物学的课程中,学生们主要进行收集材料、分割切片、在显微镜下观察细胞组织等活动。兰克斯特(E. Ray Lankester)与韦尔顿(W. F. R. Weldon)教授为动物学、植物学的发展做出了不少努力,韦尔顿将定量方法引入动物学研究,发展出一门生物计量学。1880 年,UCL 在植物学的各种考试中开展了实践测试。[4]392-393

综上来看,科学类课程的专门化发展与实验方法的推进密切相关,实验的方法兴起于19 世纪上半叶,此后发展更加迅速。戈德利(Rickman John Godlee)教授在1889 年的讲座中指出,学生不应直接阅读课本,而应通过案例进行学习。[25]49了解案例、重复实验,成为这一时期课程学习的主要方式,它使学生对知识的理解更为深刻。

(二)关于考试与教学的争论

19 世纪末,UCL 在课程变革上面临的最大问题是“考试大学”与“教学大学”之争。对这一问题的争论由来已久,从1836 年伦敦大学获得学位授予权后就一直存在。20 世纪初,伦敦大学已经完全成为一所考试大学,海内外的学生皆可通过考试的方式获取伦敦大学学位。

1874 年,罗伯茨(Frederick T. Roberts)教授详细分析了考试的问题[26]20-21:

考试的性质和教学无疑对教育产生了显著和积极的影响。学生们普遍认为,在绝大程度上,教学的主要目标是为考试做准备,考试就是一切。但我们必须展望未来,考试应当多样、广泛、深入,并足够验证学生对医学课程的知识与实践技能的掌握情况。有些人认为学生不应该有必修课,而应允许以他自己的方式获得必要信息;可是,如果任由学生自己学习,大部分学生会走错路。

如罗伯茨教授所说,考试的确是一种积极的存在,有效、公正的考试对学生的学习具有推动作用,它能帮助检验学生对相关知识的掌握程度,促使学生认真参与课程;教师也可以依据考试情况,调整教学安排,促进课程的专业化。然而,若过于强调考试的地位与作用时,考试便成了教学的指挥棒。倘若考试变成学习的最终目的,一切课程学习都为着通过考试、获得学位而展开,教师的教学便成为机械活动,课程改革也就止步不前了。UCL 与伦敦国王学院都认为,考试大纲与教学课程之间缺乏协调性,将大大降低教授们的高质量教学活动;教师在制定考试大纲和设定考试范围的过程中没有发言权,一些教授的教学受到限制,不得不与大学的考试要求保持一致。[27]189“考试大学”在一定程度上是科学知识急剧发展的结果,因为科学类知识通常与数据、图表挂钩,相较古典知识,它们更容易实行标准化测验。

为了破除“考试大学”的困境,伦敦大学尝试转变为“教学大学”,UCL 也在做出努力。1887 年,新当选的UCL 院长乔治爵士(Sir George Young, Bart)就伦敦教学大学的必要性进行讨论,他特别提出,UCL 应当在伦敦大学联盟的教学大学建设中占有一席之地。[28]1898 年《伦敦大学法》(University of London Act)出台,这一法案赋予了伦敦大学科研与教学的新职能。自此,伦敦大学的考试问题明显缓解,各学部职能不断扩大,各下属学院也获得了课程改革与教学的自主权。

(三)课程中的女性角色

19 世纪的最后30 年,女性进入UCL 的课堂之中,拥有了接受高等教育的权利,这体现了UCL 课程的多元化取向。

使女性参与到大学课堂之中,并非易事,需力排众议、步步推行。早在19 世纪初期,女性的受教育权利就已引起人们的关注;19 世纪中期,英国女王学院(Queen’s College)和贝德福学院(Bedford College)的建立为女性进入大学学习乃至获得学位提供可能。此后,UCL 在争取女性的受教育机会方面做出了更大的努力。它采取了一种谨慎的做法:“大学学院先要求女性每周来参加2 次课程。1869—1870 年的冬季,除了某些需要实验设备的科学类课程外,剩下的课程都在圣乔治大厅(St. George’s Hall)大厅进行。第二年,学院开设了3 个班,魁北克大厅(The Hall of the Quebec Institute)开设了5 个班。1871—1872 年,自由主义的观念取得明显成功,女性教育受到认可,受此影响,大学学院将所有班级都纳入到自己的讲座室中,教授科目从8 个变成21 个。”[9]25-261871 年 10 月,政治经济学的凯恩斯 (John Elliot Cairnes)教授举办了第一期男女同校班,他的班级包括“五名对此学科表现出浓厚兴趣且认真参与研究的女士”[29]。从让女性参与校外课程,到参与校内课程,再到实现男女同班,UCL 逐步扩展课程的参与群体,为课程注入多元的要素。

1878 年,英国政府向伦敦大学颁布了《增补特许状》(Supplemental Chart),允许女性参与学位考试并授予女性学位,这是伦敦大学教育历史上的重要事件。学位的授予权具有法律效力,充分肯定了女性在接受高等教育上应享有的正当权利。19 世纪80 年代末,UCL 正式允许女性参加正规的学术考试,女性能够学习的科目也在逐渐增多。尽管女性的日常学习仍然受到许多限制,如在男女入学方面,1883—1919 年的“ 通过规则”(passing in rule)规定,所有即将入学的女学生不仅需提交一份“介绍信”或“推荐信”,还需获得女校长的同意,男学生则无需提供这样的材料[3]90,但至少女性此时已是UCL乃至19 世纪英国大学课堂中不可忽视的群体了。

19 世纪末,关于妇女权利的呼吁达到顶峰,推动妇女接受高等教育的行动在整个英格兰活跃起来。20 世纪初,UCL 开始正式授予女性学生学位,法学院成为第一个向女性学生颁发学士学位的学院。为实现创校之际提出的“让更多人接受高等教育”的目标,UCL 始终在努力,它成为英格兰第一所为女性提供大学教育的大学。

五、“新”“旧”共存:课程的研究化与全面化(1899—1926 年)

1898 年的《伦敦大学法》(University of London Act)颁布后,教学的课程不再全依考试而定,教师可以调整课程内容,学生也可以选择感兴趣的课程进行学习。课程的自主性得到提升,出现了许多研究性的课程。1899 年6 月,UCL 召开展览会,斯莱德美术学院(Slade Art School)展出了学生们的素描作品,物理系教授卡琳达(Callendar)展示了各种电学实验,化学系的拉姆齐教授(William Ramsay)和特拉弗博士(W. M. Traver)向人们展示了在大气层中新发现的气体的光谱。这些展览表明,历经数十年发展,UCL 依然保持着文化和技术教育的高标准。[30]

(一)所罗门之宫:科学研究类课程的开拓

20 世纪初,十年发展,UCL 依然保持着的科学类课程门类已经基本稳定,处于有序发展的阶段。这一时期的最大特点在于,因社会的关注及资金的投入,科学类课程的学习环境得到极大改善,出现了许多新的研究所。

1909 年6 月,新的十年发展,UCL 依然保持着生理学研究所举办开幕式,该研究所注重为学生学习科学类课程提供良好的实验环境。实验室最显著的特点是照明,周围皆是窗户或天窗;为了有效通风,实验室还安装了一台风扇,它能提供每分钟12 000 立方英尺的气流,以排除有害气体;实验室西侧有玻璃屋顶的阳台,适合做烟雾类的实验;演讲厅配备了大型投影仪;此外,煤气、水管也都触手可及。[31]1912 年12 月,药理学实验所也举行了开幕仪式,该实验所同样具有绝佳的学习环境:“药理学实验室实际楼面面积约6000 平方英尺,它非常明亮,配备了各种用于现代科学工作所需的器具;二层有联合讲座教室、学生实验室和展示教室。”[32]由此可见,实验室或实验所已成为科学类课程的主要教学场所,新建的各种实验室反映了新课程门类的开拓。

在实验室逐渐完备的情况下,UCL 力求使课程更具科学性、研究性。化学系的拉姆齐教授就致力于将实验室发展成为教学与研究的场所,他让所有UCL 化学系的本科生都在实验室的工作台上工作,以掌握科学研究的技艺。[16]189学生在学习基本课程知识,了解科学法则的同时,更要学会如何自主开展研究,这是对科学知识的极致追求。在开展科研活动的过程中,教师和学生基于共同的热情展开对某一类问题或知识的共同探求,这是20 世纪初UCL 课程变革的新成果。此时,课程的开展、实施更具研究的意味。

课程的整体变化使UCL 的研究氛围更为浓厚。1924 年,洛克菲勒基金会资助的新大楼投入使用,新大楼和新设备吸引了各地的研究工作者。世界各地的学生聚集在一起,带来了各种知识和兴趣。[33]在新的研究环境中,UCL 的课程开展方式也更为多样化,讲座不再是主要的授课方式,研讨、辅导等新的教学方式出现了,UCL 如培根笔下《新大西岛》的“所罗门之宫”一般,拥有了进行科学实验和科学研究的完善环境,成为一个真正的教学与研究中心。

(二)回归传统:古典课程的重建

所谓“旧”课程,指在古典大学中早已存在的课程。这些课程旨在将学生培养成“绅士”。19 世纪的UCL 既努力发展科学教育,也始终关注着古典教育。20 世纪初,它在真正意义上“回归”到古典知识,实现了课程的全面化。对人们来说,伦敦大学学院代表着伦敦这座城市,“伦敦这座伟大的城市,迫切需要一所成功和繁荣的高等教育和研究大学……大学学院不应该放弃发展任何分支知识。”[34]科学知识的发展固然带给伦敦大学学院荣耀,但作为一所英格兰大学,若要与牛津、剑桥两校匹敌,必然不能完全舍弃古典教育。

20 世纪初,UCL 文学部发展迅速,学生数量增长较快,1900 年有8 名学生获得文学学位,1925 年便增加到85 个。[4]405在历史学和地理学方面,伦敦大学学院成立了更多研究系,如1918 年成立的斯堪的纳维亚研究系、1919 年成立的荷兰研究系,学生也积极活跃在这些研究系的课程中。波拉德(A.F.Polard)是这一时期伦敦大学学院的主导性人物。波拉德希望能够重建历史课程,并大力发展研究生课程。1904—1905 学年,历史学第一次出现在“研究生讲座课程和实验工作”的学科名单中,波拉德为历史学的研究生专门设计了两年制的历史课程,旨在介绍历史调查的方法,并给予学生进行独立档案研究的机会:课程的第一年,学生参加了14—16 世纪恩格斯宪法的研讨会,学生也在大学学院的图书馆、大英博物馆和档案馆进行工作;第二年,学生将根据材料撰写论文。[16]203-204波拉德的历史课程引领着学生走上研究的道路,学生不再只是桌椅之中的静默思考者,而是文献的寻找者与体验者。

数学课程的发展同样引人注目。皮尔森(Karl Pearson)是UCL 应用数学和统计教授,亦是现代统计学的奠基人。皮尔森教授通常教授几何、绘图等课程。1904 年,在皮尔森教授指导的生物识别实验室成立,这是一所现代数学统计理论的研究实验室和培训部,有助于UCL 数学课程的深入开展。此时的数学课程已和古典教育中的数学知识大不相同,它不仅趋向电子化,与当时的社会发展同步,也与其他学科,如物理学、工程学等沟通密切,发挥着实际效用。

UCL 古典课程与科学课程的发展皆受益于建筑的变化。1909 年3 月,UCL 大楼拓建完成,大楼设有专门的科学图书馆和普通图书馆。科学图书馆的一部分藏书专门为医学学生使用,普通图书馆藏有许多与希腊古典作品相关的书籍,植物学系、地质学系、应用数学系和工程学系有了专门开展研究的空间,实验心理学实验室的空间扩大了,高尔顿的优生学实验室(Galton Eugenics Laboratory)也搬至主楼。[35]图书馆和研究室、实验室的增加,使学生得以通过多种渠道,在正式与非正式的课堂中汲取不同知识,促进自身的全面发展。

六、结语

回顾UCL 的百年课程变革史,其过程历经世俗化与实用化、科学化与系统化、专业化与多元化、研究化与全面化四个阶段。UCL 在不同的历史阶段依据时代需求调整课程内容及开展方式,在教授科学知识、引入实验方法方面做出了卓越的贡献。伦敦大学课程中所设计的科学知识,对社会的福利有着重要影响。[36]

布罗代尔将长时段看作历史研究最重要的部分。从长时段看,伦敦大学学院课程变革的核心观念正是在自由教育与科学教育中求取平衡,为最大多数人提供接受高等教育的机会,使人们能够适应社会变革。自由教育与科学教育是一个永恒的议题,也是每一个国家、每一所大学在跨入现代社会后都将面临的问题。英国高等教育“双重制”的形成是英国在保留古典教育传统的同时,在适应社会发展上所做出的高等教育发展模式的选择。[37]16UCL 在百年的课程变革中走出的这条独特的“双重制”道路,是一份丰厚的历史遗产,值得深入探究。