20世纪日本暗黑舞踏的身体美学探究

刘晓芳

(上海戏剧学院 舞蹈学院,上海 200336;西安体育学院 艺术学院,陕西 西安 710068)

“舞踏”(Butoh)是当代日本先锋舞蹈剧场的重要代表。从词源来看,“舞”指的是舞蹈,“踏”指跺脚的行为。(1)Kurihara Nanako. “Hijikata Tatsumi: The Words of Butoh.”The Drama Review 44(1),2000:10-28.。“舞踏”一词最先是非日本传统舞蹈类型的概括性总称,后逐渐被土方巽与大野一雄开创的“暗黑舞踏派”(Ankoku Butoh)的定义所取代,特指日本二战后崛起的前卫舞蹈流派。“暗黑舞踏”在《日本舞蹈辞典》中被定义为“一种被昏暗意识包围起来的身体动作”,开创者土方巽将“暗黑”定义为暗藏在社会历史背后被排除的身体记忆。(2)参见刘青弋:《土方巽:舞踏是一种拼命站立的尸体》,《舞蹈》2011年第10期。

最初,大部分人并不能完全接受舞踏剧场,因为这种周身白粉、五官变形、身体痉挛、性别倒错和精神涣散的表演方式,常常令观者感到不安甚至恐惧,所以日本暗黑舞踏在创立之初一直受到日本主流舞蹈界的严厉批判,创始人之一的土方巽也在上演了第一部舞踏作品后被日本舞蹈协会除名。然而不可否认的是,土方巽与大野一雄在这场保守与前卫、传统与西化的20世纪艺术革新浪潮中找到了结合点,他们的作品以其独特内省的民族特色和后现代艺术的反叛精神,刷新了人们对现代艺术、现代舞的固有观念,并向经典现代舞的创作理念发出了质疑。20世纪80年代以后,舞踏风靡欧美,成为日本后现代舞蹈剧场的代名词,为日本现代舞在世界现代舞林中争得了重要一席。

一、日本舞踏的研究现状与现实基因

舞踏的先锋表演风格首先引发了20世纪80年代西方舞坛的强烈关注:1987年马克·霍尔本(Mark Holborn)和伊桑·霍夫曼(Ethan Hoffman)率先将舞踏创始人土方巽及其他舞踏先驱们的访谈录《黑暗灵魂之舞》(3)Mark Holborn, Ethan Hoffman (Editor). Butoh: Dance of the Dark Soul. Aperture (October 1987).编译出版,这一访谈以创作人的视角将东亚先锋身体艺术介绍到西方,对西方先锋剧场产生了巨大冲击;1988年简·瓦拉(Jean Viala)和努里特·马森(Nourit Masson-Sekine)在合著的《舞踏:黑暗之影》(4)Jean Viala,Nourit Masson-Sekine.Butoh:Shades of Darkness. Tuttle Pub,1988.中认为舞踏是一种借鉴日本传统动作的表达形式,如哑剧、戏剧、能乐、歌舞伎,甚至中国的气功和太极拳等,是一种既不属于西方舞蹈也不属于日本传统舞蹈的多元身体艺术;1988年薇姬·桑德斯(Vicki Sanders)在《亚洲戏剧杂志》上撰文,对舞踏创始人之一土方巽和他的舞蹈剧场进行了独到而深入的分析,认为土方巽的舞踏是用身体揭露“隐藏在日本社会面具下的黑暗真相”(5)Vicki Sanders.“Dancing and the Dark Soul of Japan: An Aesthetic Analysis of ‘Butō’.”Asian Theatre Journal 5(2),1988:148-163.;1989年苏珊·克林(Susan B. Klein)的著作《暗黑舞踏》(6)Susan Blakeley Klein.Ankoku Butoh,the Premodern and Postmodern Influences on the Dance of Utter Darkness.New York:Cornel University Press,1988:19.出版,深入分析了日本舞踏的发展谱系、创作动因和审美范式,成为日本舞踏研究在西方舞蹈理论界的代表作。上述研究体现了西方学者对二战后日本艺术家们精神创伤的猎奇心理,同时折射了舞踏艺术中的东方符号与前卫思想与西方国家正白热化的后现代艺术革新浪潮不谋而合。这些研究使舞踏获得了更多包容,并在国际上享有盛名,日本舞蹈界也逐渐接纳舞踏在本土的发展。

东亚舞坛上最先关注到舞踏的期刊《表演艺术》在1994年第2期以特刊的形式登载了王墨林(7)王墨林:《肉体的叛乱,舞踏家土方巽及其美学》,《表演艺术》1994年第2期。、辜振丰(8)辜振丰:《混沌之舞,恍惚之美》,《表演艺术》1994年第2期。、李立亨(9)李立亨:《“花”与舞踏》,《表演艺术》1994年第2期。、黄尹莹(10)黄尹莹:《舞厅的最后一夜,曾明生与舞踏的邂逅》,《表演艺术》1994年第2期。等人的评论文章,这些学者从舞踏剧场的视觉特征和身体语言等方面对土方巽和大野一雄两位创始人和作品作出了介绍和分析。2003年欧建平在《世界艺术史·舞蹈卷》(11)欧建平:《世界艺术史:舞蹈卷》,东方出版社,2003年版,第139-142页。中对舞踏进行了介绍,认为舞踏与日本能乐这种传统的身体概念有深入的联系,都是将注意力放在内在的自我上,去捕捉身体最本质的感觉。2004年刘青弋在她的著作《现代舞蹈的身体语言》(12)刘青弋:《现代舞蹈的身体语言》,上海音乐出版社,2004年版,第215-224页。中以单目的篇幅,介绍并剖析了舞踏的精神和肉体美学;2011年,她继续发表论文对土方巽的舞踏剧场作出深入剖析,认为他的舞踏是一种“拼命站立的尸体”(13)刘青弋:《土方巽:舞踏是一种拼命站立的尸体》,《舞蹈》2011年第10期。。2017年刘晓芳的硕士学位论文《暗黑王国的花朵——日本舞踏美学精神分析》对日本舞踏的历史脉络、代表人物和身体的形式符号进行了解析,认为在舞踏的形式表达中,充满了社会批判意识以及对权威的挑衅,回应了当时白热化的反抗西方文化霸权运动,是东方身体艺术在世界舞坛中的成功探索。

舞踏的兴起与日本明治维新后西方文化的浸染、二战后的日本现实困境和民众的苦闷心理脱不开关系。20 世纪初,日本社会思潮进入对民族文化的反思期,以1906年日本戏剧家坪内逍遥在早稻田大学组成文艺协会为标志,陆续公演了莎士比亚、易卜生等西方剧作家的名作。这些公演的目的是强调“革新”之意,在当时的日本艺术界引起了很大的反响,为以后的自由剧场奠定了基础。第二次世界大战后期,1945年日本的两座城市东京、大阪在受到美军的轰炸与空袭后几乎被夷为平地,紧接着广岛、长崎两地连遭原子弹轰炸,作为侵略国的日本不得不宣布无条件投降。战败后,日本城市只剩下断壁残垣的街道、零碎的烟筒和瓦砾。船舶、机械、运输被迫中断,工业体系几乎被摧毁。平民们蜷缩在焦城里,看不到生活的一丝希望。已亡人无处安葬,未亡人无枝可栖,战争将现实与人性血淋淋地撕开在人们面前。曾经那个至高无上、神圣不可侵犯的天皇最终在美军入驻东京之后狼狈地发表了“人间宣言”(14)1946年元旦,日本首相币原喜重郎起草了一份《人间宣言》,以天皇诏书的形式颁布,天皇自我宣布自己“不是神而是人”,以表示破除战前的神权政治和天皇神圣不可侵犯的神秘观念。参见姜士林等主编:《宪法学辞书》,当代世界出版社,1997年版,第344页。——承认自己是人而非神,日本国民在战时树立的国家主义价值观轰然坍塌,与此同时,二战期间日本军事独裁政府所宣扬的身体属于国家的概念(15)参见邵亦杨:《20世纪现当代艺术史》(修订版),上海人民美术出版社,2021年版,第186页。也分崩离析。美国入驻日本后,大量工业、军事设施的建立给日本带来了陌生的西方生产模式,一方面,欧美国家所制造的现代工业科技,使日本的自然环境遭到改变和破坏;另一方面,这些技术打破了日本人民对传统的信仰。现代工业文明散播的理性又强势的西方文化,让战败后的日本人民直接失去了“自然”与“传统”这两大庇佑神。

对于刚刚从传统的“皇国皇民、忠君爱国”的国家主义价值桎梏中解脱出来的年轻艺术家们,对现实的抵抗和反省都体现了那个时代人们真实的精神压抑感和孤独感。显然,不论是接受西方文化霸权统治,还是重拾日本传统文化精神,都不是前卫艺术家们想要的局面。由此,日本国内的文化环境开始发生巨大变化,开始涌现多个“反艺术”前卫艺术运动。在这些运动的推动下,艺术各界的反叛浪潮愈发白热化,“反艺术”艺术作品层出不穷,日本文艺界对身体美学的关注与反思,也愈发前卫和先锋,各个领域都不约而同地转向了对身体的探索。例如文学界有作家三岛由纪夫、大冈升平等人对灵与肉之矛盾的极致刻画;美术界的赤濑川原平、荒川修作等人对身体的纯粹状态与关系的形式探究……在学习西方现代舞与德国表现主义舞蹈之后,土方巽深刻体认到亚洲人天生身材短小,无法完全展现出芭蕾舞那样修长流畅的身体线条,而现代主义艺术的核心精神正在于自我批判式创新。所以土方巽决定不盲从西方舞蹈的美学理念,转而从日本自身的本土身体文化出发,去寻找新的身体语言与表达空间。于是,在政治和文化双重压抑的背景下,舞踏这种以反抗西方文化霸权和反思本土传统为前提的,探寻日本国民自身的身体美学体系诞生了。

二、“非人”的身体

“非人”的身体是舞踏剧场中最醒目的特征,舞者们将自己的身体涂白,通过多元素拼贴组合、审美变体等手段来营构一个“异世界”的视觉景象。由于这类艺术契合的正是20世纪风云变幻的政治形势、多元碰撞的人文思想和飞速变迁的社会格局,故而备受这一时期后现代主义艺术家们的青睐。

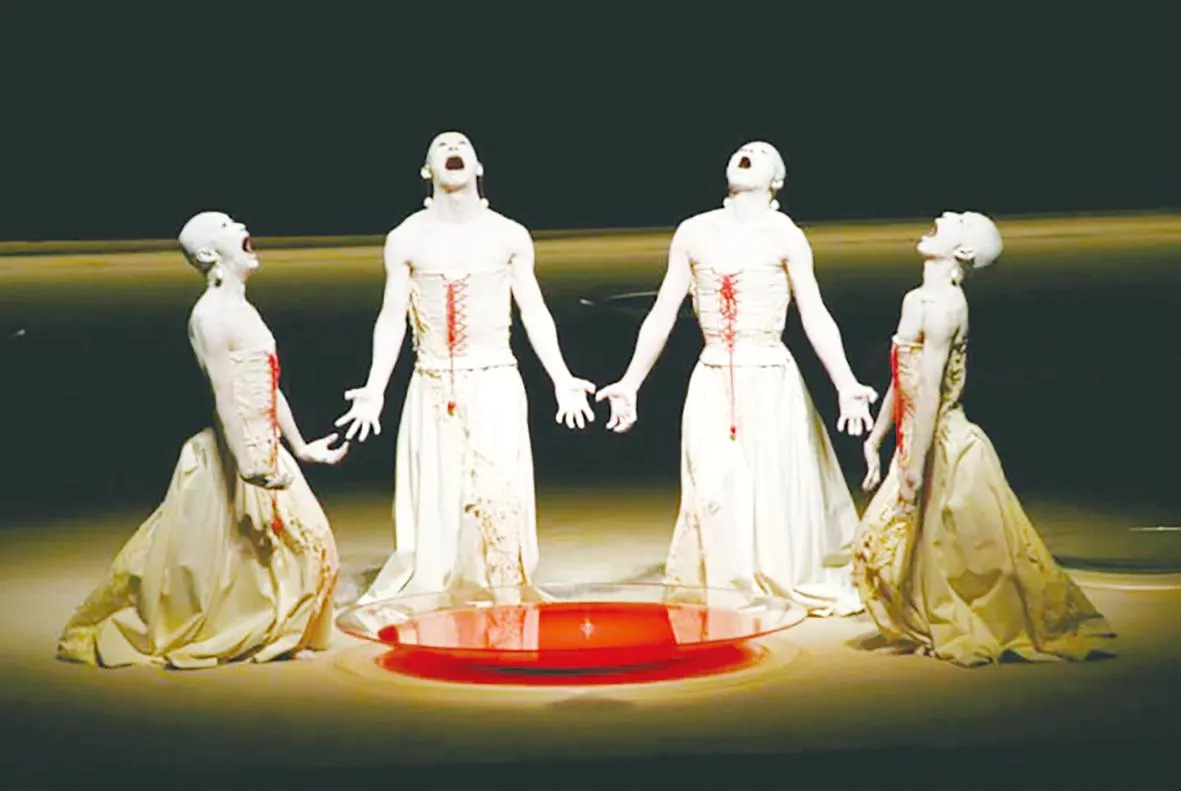

图1 《回响》(“HIBIKI”)剧照,演出团体:舞踏团体山海塾

舞踏剧场中“非人”的身体,主要体现在三个方面:首先是舞者的“白妆”,“白妆”是舞踏造型中最显著的特点之一(见图1)。在舞踏的第一部作品《禁色》(16)《禁色》(“Forbidden Colours”)为舞踏历史上的第一支舞蹈,1959年首演于日本,改编自三岛由纪夫的同名小说,由土方巽与大野庆人共同出演。由于该作品太过前卫极端(演出中大野庆人使用双腿“夹死”了一只活鸡,他在后来的访谈中提到这场表演并未真正杀死活鸡),使土方巽被日本舞蹈协会除名。中,土方巽剃了光头,大野庆人则用厚厚的白色粉末将自己包裹起来,这不禁让人想到战争与核辐射中的受害者形象。此后,“白妆”便成为舞踏艺术最具辨识的视觉符号。一开始,舞者将溶解后的粉笔混入胶水,并涂擦在自己的脸部与身体上,使自己的身体成为一个纯白的“他者”。这种尝试成功后,舞踏舞者慢慢开始使用保湿白妆来涂抹脸部和身体,并配合怪诞的图像、粗俗的手势和哑剧展现了一种充满疏离感的、丧失身份的和被剥夺权利的身体。这种全身涂白的方式,也常常让人联想到日本歌舞伎和中国京剧脸谱。但与这类传统重塑人物角色的“假面”方式不同,舞踏的“白妆”不仅是一种特异的造型方式,更是一种抹去舞者身体身份的工具,一种将人的全部特征与痕迹清空的企图。白色涂料所覆盖的表皮,是人类身体的最大器官,是包裹着人之精神与物质的“容器”,皮肤的质感、颜色、温度也象征着民族、种族、阶级等身份。因此,以“白妆”作为掩护,能帮助舞者获得一具纯粹的载体,让舞者忘却自己作为人的身份与属性,使自我精神突破躯体的局限去触碰意识的边界与意志的“峡壁”。这种被包裹和掩饰后的身体所呈现出来的扭曲、缓慢、迟钝、停滞与恍惚的身体语言,是潜意识所驱使出来的舞者的真实行为。

其次,“蟹形脚”是舞踏剧场中另一“非人”的身体语言和视觉符号。这种类似“蟹形”的怪异姿势,非常考验人双腿外侧肌肉的张力——先利用双脚内侧向两边翻起,膝盖自然外张,使双腿形成一个圆形空间。同时,在膝盖不断外张的过程中,身体重量自然下沉,不断挤压着、变形着原本直立的身体。最后上部躯干不得不往前探身,以得到相应的物理平衡。显然,这一动作拒绝呈现传统古典舞蹈中对身体轻盈流畅的质感,转而构建出一种沉重佝偻的、反人类的身体造型。2009年6月,天儿牛大在接受磐城恭子(Kyoko Iwaki)访谈中谈到舞踏是一种“与重力对话的身体”(17)国际交流基金艺术家专访:《引领世界舞蹈舞台30多年——舞蹈家·天儿牛大无可挑剔的挑战》,Performing Arts Network Japan:https://performingarts.jpf.go.jp/E/art_interview/0902/1.html,2009年6月。,因为它是一种全人类共有的普遍性。古典舞蹈中极力宣扬身体的轻盈与流畅,其实质是掩饰身体的本质,从而将“人”的身体升级为“神”的身体,这一做法拒绝承认人的物质性和动物性。所以,当舞踏舞者舍弃人的正常线条和形态,挤压身体贴近大地,以一种跨物种的怪诞姿态去表现人的视觉茧房之外的世界时,或许藏匿在某种不被古典价值和标准所规训的时空里的身体艺术之自由才真正得以寻见。

图2 《金柑少年》(“Kinkan Shonen”)剧照,1978 年在东京首映(18)图片来源:http://q-geki.jp/events/2007/post-149.

最后,舞踏的“非人化”身体还体现于剧场中夸张奇异的身体拼贴。2021年上演的“东京2020奥运会特别节目”中舞踏作品《瓦赛》(“Wassai”)引起了全球范围内的激烈讨论,其中最令人们不解和受人批判的就是舞踏演员怪诞诡异的造型拼贴——舞者们的身体与恐龙的骨架相连接,野兽的躯体缠绕着演员的腿部和手臂,夸张的丝带和怪异的装饰品充斥着舞台。由于这个表演上演于全球新冠疫情的大流行阶段,所以不少评论家认为它带有非常强烈的人类生存困境隐喻。当演员的“人形”躯体被解构之后,人与物、人与兽的“拼接”重构了“身体”的定义与范围,舞台上昆虫的身体、野兽的身体、濒死的身体、被操控的身体、被凝视的身体交替呈现在观众面前,此时的“身体”不再是认知预设里的身体图式,而是非人的、怪诞的异界生物和极具挑衅意味的身体伦理批判。事实上,这样的造型设计在舞踏的舞台上是常见的,从创始人土方巽和大野一雄开始,舞踏剧场就充斥着怪异夸张的元素。例如土方巽在《肉体的叛乱》中用道具做了一个巨大的男性生殖器缠绕在舞者的身体上;大野一雄也常常会将自己装扮成盛装舞会上的女郎,用颜色艳丽的头饰和化妆品装饰自己,打造一副性别倒错的身体;此后的第二代、第三代舞踏艺术家则倾向于雌雄同体、跨物种扮演和身体献祭式的表演,如第二代的大野庆人在《花与鸟》中把自己装扮成一只兔子,山海塾的创始人天儿牛大曾在《金柑少年》(“Kinkan Shonen”)中拿着一只活孔雀跳舞(见图2),舞台的一面墙上被钉上上千条金枪鱼尾……

舞踏“非人”的身体所反思和挑战的,是现代人类中心主义对身体伦理的定义与干预。因为他们似乎随时准备将自己身上的这张人皮剥下来,毫不留情地揭露人类的动物本性,无所顾忌地抨击人性中丑恶的一面。(19)欧建平:《世界艺术史:舞蹈卷》,第140页。他们从一元论的身心观念出发,在剧场中模糊人之形体,变为陌生的“他者”,再以强烈的情绪和迷狂的动作打造了一个个极具戏剧张力的非人的身体。一方面他们反对现代社会对人类身体的异化,反对一切被文明装饰和规训的身体伦理。他们痛恨日本被西化的社会文化和结构,希望回归到一种自然的、纯真的肉体形象中去;另一方面舞踏也反对人类中心主义者以理性、主体意识、功能和生命感受等标准,为自然、生命或物种所划分的价值与尊严等级。所以,舞者们扮演“害虫”和野兽,用悲剧精神阐释着地球空间中压抑窒息的生灵。

舞踏剧场虽然看似在挑战、羞辱、玩弄和解构人的身体及固有的身体观念,实质上在强调身体的价值与尊严。自20世纪70年代以来,非人类中心主义不断突破传统的人类中心主义有关人和自然关系的视野,将人类以外的动物、植物、生态系统乃至整个大自然都作为以自身为目的、有内在价值和尊严的主体来看待,反对人类中心主义者对动植物和大自然的“控制”和“奴役”(20)程新宇:《人的尊严和生命伦理》,华中科技大学出版社,2021年版,第122页。。舞踏提示人们,现代科学、战争和自然观念,不仅异化了人的身体,重构了人的身体美学和生命伦理,还将人从与自然、他者的关系中分裂出来,使人类成为孤独而自利的物种,而这一切的病灶,都在先锋艺术家的身体里隐隐作痛。

三、原欲的身体

古典社会的主流世界观认为自然或宇宙存在一种等级的、稳定的、唯一的和不可改变的秩序,由于这种秩序时刻存在一种毁灭的危机,因此需要不断地维护,从而达到一种永恒的秩序和理想的稳定。基于这一点,古典舞蹈常以理性参与表演的程度作为表演优劣与否的标尺:在形式方面,主要表现为身体语言的审美公式——不论是芭蕾还是日本歌舞伎,都有一套鲜明而完整的舞动模式和审美原则;在内容上则体现为对权威伦理的精准阐释——身体沦为戏剧文本的表达工具,情感表现空间被限制在文本的表达范围内。然而,舞踏拒绝这些既有的规则和标准,拒绝为精英们的等级秩序辩护,他们将舞蹈创作的焦点从理性主导的身体重回到前文明时代的动物性的身体上来,运用潜意识来放松身体,探索非理性的、酒神的、原欲的身体。因为现代科学看似在不断满足人的欲望,实则是在“定制”人的欲望。人们丢失的是前文明时代的身体里最本质的“原欲”。“原欲”(libido)一词由弗洛伊德提出,原指性本能或原始性驱力,后来弗洛伊德依据这一概念原有的基本含义,又对之作了极大的延伸,并且实质上是将它看成可以解释人的一切精神现象的一种心理能量或心理原动力。(21)参见傅世侠、罗玲玲:《科学创造方法论——关于科学创造与创造力研究的方法论探讨》,东北大学出版社,2019年版,第219页。从舞踏的训练和表演来看,舞踏身体对“原欲”的探索主要体现在以下两个方面。

其一是潜意识下的身体表演。舞踏强调身体的尊严,反对理性对身体的操控与奴役,探索一种充满原始欲望的身体。早期的舞踏舞者常常通过禁食等手段来清空身体,或是将身体暴露于寒冷之中,用这种极端状态让意识涣散,使身体成为一个“浑浊”而又空空如也的容器,随时等待外界的刺激,以做出最原始、最直接的反应,又或是将自己锁于内心最隐蔽的角落通过仅剩的一丝意识来舞动。土方巽在表演中,总是用身体去捕捉细微的感知,透过躯干与肌肉的颤动、抽搐、痉挛,使灵魂脱离肉体和文化的躯壳,并运用面部与肢体的无意识动作,发掘被压抑和深植的身体记忆。当舞者进入自我意识的催眠后,观众看到的身体不再是逻辑和理性的身体图解,而是通过配合身体的神经驱动,呈现超乎想象的肢体动作:夸张地叫喊、恐惧地颤抖、癫狂地大笑、谄媚地匍匐……这是一种精神催眠术,是舞者对自我主体的深层体验,也是个体生命在探索无意识深海时所产生的本能反应。

其二是沉重肆乱的面容。舞踏舞者常常做出牙齿呲露、眼球外翻、眉毛拧曲、嘴巴歪咧以及吐长舌头等一系列的动作,让自己尽可能地脱离“本来面目”。他们“毁掉”自己原本对称的五官,让自己的面部表情夸张、膨胀到异于常人的尺寸,表现出痴笑、悲怆、惊悚、愤怒、不屑、痴狂等面部情绪,配合着颤抖、扭曲、错乱的肢体语言,使舞者进入某种更为开阔的意识空间里,像一座不断战栗颤抖的雕塑一样,一点一点地雕刻出沉重肆乱的面容。例如舞踏艺术团体山海塾的作品《金柑少年》,舞者的面部被覆盖,演员看不见周遭,只能以身体意识和默契来舞动,这些装饰像是由身体内部渗出的细菌而生成的烂疮,给人惊异的视觉体验。作品《花间秘》(“KAGEMI”)的日文名为“かがみの隠喩の彼方へ ー かげみ”,意为“转向隐喻的彼岸”。整个作品中的身体表演时而像悲喜混杂的闹剧,时而像是一种仪式性的献祭,那些痴笑与癫狂、错觉与幻觉揭示的是现实世界的荒谬与怪诞。观众则在这种荒谬与滑稽中感受到了文明伪饰之下的陌生感和可怖感。

不论是潜意识下的非理性身体探索,还是肆乱的面容,都呈现出舞踏的企图——舞者的表演超越一般意义上的艺术表达模式,实现了一种反理性、反技巧、反表演的表演。当舞踏艺术家们撕碎了形式美和道德美的外衣,砸碎了理性规则里的创作枷锁,以一种近乎痴狂的、梦境的和性欲的肉体来打开自己全部的感官时,他们对身体的关注发生了转移——从心脏和头部逐渐分散至肉体的每一个角落和末梢。再通过强烈的感知能动性,将肉体的全部感官重新唤醒,实现人与世界的交互与连接。所以,他们反对艺术家将身体感官置之度外去探讨抽象文字的阐释和隐喻空间,模糊身体语言与身体行为的界限——自此生活与艺术融于一体,舞蹈不再是过去定义的形式美艺术或表情艺术,而是认识和思维的过程,是主体过程性存在的证明。德国学者恩斯特·格罗塞认为,“再没有别的艺术行为,能像舞蹈那样转移和激动一切人类”(22)转引自隆荫培、徐尔充:《舞蹈艺术概论》,上海音乐出版社,1997年版,第98页。。这种由身体最原始的意志和欲望所催导的肢体行为,在内外感官刺激下形成了舞蹈独特的交互空间。这种交互纯粹是属于舞者主体的,而非古典舞蹈和现代舞蹈剧场中为观众营造的理想意境。因此,他们的舞蹈剧场与英雄主义、理想主义等划清界限,也不再关注西方现代舞蹈家们所强调的身体之“名”,而是尝试探索身体之“实”,即现象性身体的存在和身体内部无法被压抑的灵魂记忆。对于二战后的日本人而言,那些记忆是属于前现代的,是日本最根本的内在灵魂。沦为“世界孤儿”的战败国日本,其现实的荒谬和生活的苦闷无法消解,艺术家们渴望在舞踏的舞动里寻找到一丝自由和慰藉。因为舞踏里一切最不真实的事物(性倒错、夸张的情感、变形的物种……)反而是战后日本最为真实的身体之相,一切荒谬的、无端的、怪异的造梦亦是现实滑稽无解的真实写照。

四、残弱的身体

存在、死亡、超越、蜕变和重生的身体探索一直是舞踏的精神核心,舞踏艺术家们从战争、瘟疫与社会革命中看到了肉体的变异与毁灭,而这些变异与毁灭恰恰激发了艺术家们从身体的具身性感知出发,探索意识与身体的实践联系。因而,与主流艺术中赞美身体的生命旨趣不同,舞踏的身体所呈现的是日本人独有的死亡美学、危机意识和悲剧精神。

土方巽的舞踏总是呈现出一种身体逼近死亡的紧迫感和危机感,他擅长将死亡威胁在身体上的细微变化剖析分明,腐烂的皮肤、枯槁的面容、痉挛的躯体……这一切,或许与他本人曾有过非常深刻的濒死体验相关。孩提时土方巽曾差点溺死在乡下的泥沼中,青年时又见证了九位亲人的骸骨从战场送回到家里。因而,舞台上的他将自己的意志与灵魂输送进身体的每一个角落:肠胃、血液和骨髓等,展现了一种与死亡抗争的身体力量与生命意志。在1959年的第一个舞踏作品《禁色》中,土方巽就尝试挑战了性与死亡的身体隐喻——舞台上,土方巽和大野庆人用白色泥浆(白妆)覆盖身体,暗喻炮弹爆炸后逝者灰尘满布的身体和白色骸骨。在这个表演中,男人与男孩追逐求爱,男孩用双腿“夹死”了一只活鸡。2017年,扮演男孩的大野庆人在北京蓬莱剧场的演后谈中说道:“鸡预示着生命,土方巽先生从小生活在秋田县,鸡是重要的食粮,不会轻易杀掉。先生想通过这种表演形式,让观众直面生命残忍的逝去,才知其可贵。”(23)大野庆人访谈:《79岁的大野庆人:“我不能停止舞踏,因为人间的痛苦没有停止”》,https://www.sohu.com/a/194746869_194692,2017年9月26日。正是出于对死亡极端的好奇与痴迷,土方巽常常观察死刑犯的身体,并发出疑问:“当人死后会去哪里?”(24)Senda Akihiko. “Fragments of Glass: A Conversation between Hijikata Tatsumi and Suzuki Tadashi.”The Drama Review 44(1),2000.于是,他尝试用意识与想象控制身体,试图捕捉死囚被迫走向断头台时的心理紧张与矛盾情绪,进而使身体体认到一种“无头”的身体,即被斩首的尸体。1960年,在与细江英公合作的影片中,土方巽又用白布条蒙住自己和小野吉腾的头颅,并在脖子上缠绕了一根粗绳,表现被俘虏或被绞死的身体。

20世纪70年代以后,土方巽开始专注于探索“suijaku tai”(千田明彦注:“the emaciated body”(25)Senda Akihiko. “Fragments of Glass: A Conversation between Hijikata Tatsumi and Suzuki Tadashi.” The Drama Review 44(1),2000.,即“虚弱的身体”)的身体美学。1972年土方巽表演他另一经典之作《疱疮谭》(“Hōsō tan”,又名《天花的故事》),创作灵感来源于天花病人的身体状态,土方巽为此断食十天,骨瘦如柴的他赤裸瘫倒在舞台上。他不断尝试站立而最终又跪倒在地上,手脚蜷缩,脊背弯曲到特异的身体造型。这个作品展现了土方巽对肉体消逝与精神抵抗之间的关系的探索——他一边依赖想象与记忆“体验”着身体的残破与衰亡,一边又凝视着自己正在被真菌解体的肉体。如此一来,身体的主体性与客体性完成了直觉现象学意义上的感官互逆,或者说,我的身体内部早已包含他人潜藏着他人,从而实现自我意识的重新觉醒,形塑成一个自我与他者、主动与被动交互反馈的身体。

另一位舞踏创始人大野一雄对“残弱的身体”有着与土方巽完全不同的艺术诠释。大野一雄终生似与鬼魂共舞,无间于地狱与人生。他在青年时期曾有过一段长达七年的军旅生涯,与累累骸骨相依而眠是他一生中无法拭去的黑暗经验,战争遗毒的侵蚀也在他的身体上留下了各种斑痕。因而,大野一雄最终投向了基督的怀抱,用舞踏来哀悼逝者的亡灵、谴责战争的罪恶,并对日本皇权提出批判。大野一雄的舞踏是一场生命的祷告,一次社会与战争罪恶的“代赎”。他认为身体的内部隐含着超越时间与空间的力量,他不仅关注鲜活的身体,也关注死去的身体和正在孕育的身体。“宇宙的一切现象代言了灵魂的身影。‘舞踏之场’是母胎,宇宙之胎。一如从母亲的胎中诞生出生命,舞踏作品,是从生命诞生的生命。”(26)大野一雄:《舞踏谱〈稽古之言叶〉一章,大野一雄舞踏语录》,姚立群译《表演艺术》2010年第7期。大野一雄如是说。

大野一雄的舞踏作品多为即兴的独舞,他时而扮相怪诞、狰狞恐怖,时而男扮女装、性别倒错,时而温风和煦、轻柔起舞,时而惊惧呐喊、状若孤魂,最终折射出一个战后日本社会的残弱身影。他最令人动容的作品是2001年10月在日本新宿公园塔大厅举行的舞踏公演。演出前,媒体报道称95岁高龄的大野一雄已患有脑梗塞和老年痴呆症,致使许多人都认为演出可能无法完成。然而,公演如期举行。当他坐着轮椅被儿子大野庆人推上舞台时,观众在大野一雄苍老病弱的身体中几乎找不到生命力的显征,但是他依然在用他那行将就木的身体舞蹈着。在大野一雄需要站立或做一些艰难的动作时,儿子便扶起他,帮助他继续舞蹈。这场表演最独特之处在于,大野一雄将他衰老而残弱的身体视为最重要的审美对象,他匍匐于地面和观众的脚下(剧场为下沉式设计),实在无法支撑自己的躯体时,他也执拗地用手指舞动着,直到他的身体能量完全耗尽。就这样,大野一雄完成了舞踏,在场观众无不为这场表演动容。

大野庆人作为土方巽舞踏的第一个演员,大野一雄的儿子,他的舞踏融合了两位舞踏先驱的身影。当他来到中国表演《花与鸟》时,已是78岁高龄,但他仍然欣然展露自己垂老、残弱的身体,仅穿一条短裤蔽体。在每次演出的结尾,大野庆人还会请出自己“已故的父亲”——一个手指人形偶,提示人们关注观念和记忆中的身体。正如大野庆人在与林怀民的对话中提到自己的父亲的生命观:“除了珍惜活着的人,也要珍惜死去的人。在他的哲学中,死后还有生命,活着的人和死去的人相互珍惜,舞蹈的意义就会彰显出来。”(27)林怀民、大野一雄、大野庆人、萨尔·穆吉扬托:《花的美丽,就是生命的美丽——大野一雄的舞踏世界》,《表演艺术》2012年第11期。大野庆人坚信,父亲的身体从未离开过他。“此刻,我的舞蹈即是祈祷。我想表达出生命是珍贵的。我期望看见一个没有战争的世界到来,每一个人都可以在那里享受着和平。”(28)转引自谢明志:《亡灵,生灵,性灵:大野一雄与舞踏的三位一体》,《表演艺术》2018年第12期。大野庆人如是说。

舞踏总是更眷念残弱、女人、黑暗与死亡的身体,因为这些身体意象映照的是理性与强权之背面。舞踏艺术先驱们对残弱身体的强调,既揭露了日本国民身体被西方化后所展现出来的羸弱与身体记忆,又表达了对战后日本社会繁荣的深层讽刺。“舞踏就像摆弄着生命、巍巍立起的尸体”,土方巽如是说。因为对于战后的先锋艺术家而言,日本人的精神与肉体早已被1951年签订的《日美安全保障条约》(29)《日美安全保障条约》是1951年9月8日日本与美国在旧金山美国陆军第六军司令部签订的军事同盟条约,此条约不仅构成规定日本从属美国的法律依据,而且使美国可以在日本几乎无限制地设立、扩大和使用军事基地。所压抑和异化了,东京剧场所表演的优美高扬的芭蕾身体不过是自欺欺人的假象罢了。只有那勉强站立的“尸体”,才属于日本。所以舞踏舞者在表演中,必须弃用那副早就被文化和伦理所束缚变异的身体,使之成为“尸体”,再从前文明时代中重新学习人类直立行走的经验,找回新生的力量。

结 语

20世纪80年代以来,日本舞踏对欧美国家、中国大陆和中国台湾地区舞蹈家们的创作都产生了深远的影响,如法国的达米安·贾莱特(Damien Jalet)、中国的林丽珍、赵梁等艺术家的舞蹈剧场。从当前多元的身体艺术探索可以看出,以“科学”与“理性”的身体表现为立足点的西方现代主义,不再是舞蹈家们探索前沿身体艺术的最优解和最终解。这是因为当代信息与技术的加速度,使人对自身命运和地球命运失去掌控感,进而逐渐消解了艺术观念中的确定性和可能性,驱使身体艺术滑向机遇与未知的创作空间。此后,“非理性”的身体探索便成为了后现代舞蹈剧场中的重要方法之一。

值得注意的是,尽管日本暗黑舞踏在这一先锋艺术浪潮中,以非人的、原欲的、残弱的身体语言确立了其独特的身体美学,但已故的舞踏先驱们(土方巽、大野一雄、大野庆人等)决不是将阴翳、欲望和死亡视为身体艺术的本质,而是在沉痛的历史经验和深刻的身体记忆中展现被压抑的和被使用过度的现代身体的残影。与此同时,舞踏的身体作为一种反思传统的工具和反抗文化霸权的武器,强调的是人在身体艺术探索中最本质的价值与尊严。而有关这些观念与身体的探索,应为中国先锋舞蹈艺术家们所重视。

- 河北师范大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 居民消费不足的国际比较与制度根源

——兼论扩大内需的制度设计 - 少数民族返乡创业青年的乡土文化认同与短视频自我呈现