“四人帮”一伙批判“无标题音乐”的背后阴谋

田润民

1973年12月23日,由上海《文汇报》和《解放日报》首先发起,刊登了批判“无标题音乐”的文章。接着,全国各大报刊纷纷响应,连篇累牍地批判欧洲古典音乐,调门一篇比一篇高,危言耸听地把“无标题音乐”提到“颠覆无产阶级专政、复辟资本主义制度”的高度,声称批判“无标题音乐”是一场捍卫无产阶级革命路线的斗争。截至1974年4月,全国报刊共发表了120余篇批判文章,规模之大、火力之猛、时间之长,可与“文化大革命”初期批判《海瑞罢官》和“三家村”相比。

从这场批判运动发起的方式到使用的语言来看,它和1965年底批判新编历史剧《海瑞罢官》以及1966年初批判北京的“三家村”如出一辙。“醉翁之意不在酒”,大批判的幕后指挥者真正目的不在“无标题音乐”本身,而是要借机整国务院总理周恩来。

江青在政治局发难

這场批判“无标题音乐”的政治风暴是从对外文化交流领域刮起来的。20世纪70年代初,刚刚恢复的对外文化交流归外交部,而外交工作一直由周恩来总理分管。

1973年8月,上海杂技团赴土耳其访问演出。9月,土耳其政府提出派两位音乐家访华,并希望于10月29日在土耳其驻华使馆参加他们国家的国庆纪念活动。政府之间的文化交流遵循双向而行的对等原则,即你派一个艺术团到我的国家来,我也要派一个艺术团到你的国家去,这是国际惯例。

1973年10月17日,主管对外文化交流工作的中国人民对外友好协会,就土耳其两位音乐家(小提琴家与钢琴家)访华一事向中央写了一份请示报告,报告附件中有一份演出曲目简介,内容如下:

“两位演奏家合作演出的作品属于欧洲器乐独奏音乐会上经常演出的古典音乐曲目。这些乐曲大都没有什么深刻的社会内容,也没有具体的情节和标题,仅仅表现作者某种情绪的变换和对比,音乐一般来讲还比较健康明朗。”

谁也没有想到,就是这份不到100字的简介,引发了全国范围内一场批判“无标题音乐”的政治风暴。

对外友协的报告送到中央,周恩来总理和其他在京政治局委员未提出异议,圈阅通过。然而,江青首先发难,她在自己名字下面拉出一个箭头,写道:

“文元同志和我有注在后面。演奏中国音乐,最好是革命的。如介绍古典或民间音乐,曲目应送审,不要再介绍《二泉映月》了。”

姚文元在对外友协报告的附件“曲目说明及作者简介”上,作了这样的批注:

“无标题音乐是否仅仅表现某种情绪的变换对比而无社会内容,这个理论问题还可以研究一下。”

断章取义,无限上纲,这是被江青封为“无产阶级金棍子”的姚文元的惯用手法。他将原话“没有什么深刻的社会内容”改为“无社会内容”,把针对土耳其音乐家演奏的那几部具体作品的看法,扩大为对整个“无标题音乐”的看法,声称就这个理论问题要“研究”一下。姚文元借“无标题音乐”这个题目做文章,实际上是要整人。这不由得使人想起八年前“吹响了文化大革命号角”的那篇《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》,其作者就是姚文元。

“同意文元同志的意见。舒曼、特别是勃拉姆斯的音乐,听起来晦涩难懂,像发神经病似的。不能脱离阶级立场空谈没有什么深刻的社会内容。”

江青言犹未尽,又加了一段批注:

“有标题音乐他们也可以完全脱离标题乱奏一场,例如费城交响乐团演奏的《罗马的松树》。李德伦同志应为中央提供正确的材料参考,不要使我们上当。”

说到这里,有必要对“无标题音乐”和“标题音乐”作一简单介绍。

所谓“无标题音乐”,是指没有说明乐曲具体内容的文字标题,而只是用曲式名称,如“奏鸣曲”“赋格”“变奏曲”等作为曲名;或用乐曲体裁名称,如“前奏曲”“练习曲”“小步舞曲”等作为曲名。音乐家在创作“无标题音乐”时,只求通过音乐创作来抒发某种主观情绪,表现某种精神意境,体现音乐艺术本身的音响美、形式美及体裁风格特征,并不想用音乐去反映客观事物。因此,也有人把它称为“纯音乐”。

“标题音乐”,简单地说,就是有文字作标题的音乐。如李斯特的交响诗《塔索》、柴科夫斯基的幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》等。“标题音乐”相对于“无标题音乐”而言,作为一种音乐形式,它是一种带有文学或图画联想性的器乐作品。也就是说,作曲家在创作这种音乐的时候,脑子里面总有某个文学作品、美术作品、民间传说或者历史故事的影子,而“纯音乐”则没有文学或图画的含义。

其实,江青对欧洲古典音乐不懂装懂,妄加评论。说起美国费城交响乐团演奏的《罗马的松树》,她根本没有听懂。江青在音乐会上听到这部作品的最后一个乐章时,说:“松树哪有那么大声音!”其实原作描写的是古罗马军队浩浩荡荡由远而近行进的场面,而她误认为这是表现松树的。

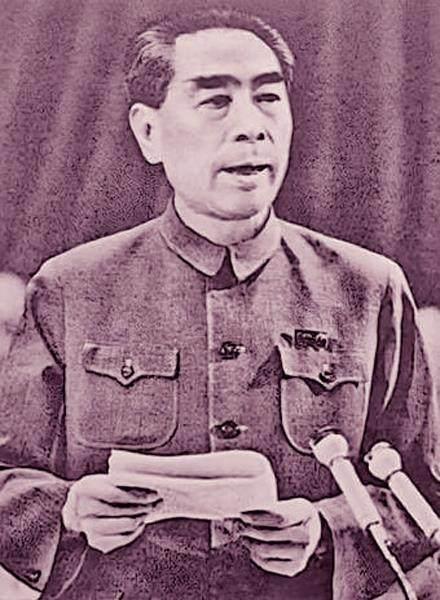

周恩来在中共十大上作政治报告

张春桥在这份文件上也作了批注:“同意江青、文元同志批注。中央乐团不但应向中央作正确的介绍,而且应当考虑如何向观众作正确介绍。”

鉴于姚、江、张的批注发出了不同的声音,对外友协不得不再一次补充请示报告。李先念副总理阅后,送周恩来总理。

10月29日,周总理批示:“原土耳其两音乐家拟乘他们五十周年国庆来华访问演出,现土国庆已赶不上,十一月是否愿意来,需与土方商谈再定。”

周总理这个批示体现了他在处理对外关系上历来坚持相互尊重、平等协商的原则立场。同时,他也含蓄地批评了姚、江、张干扰正常文化交流的行为。因为土耳其音乐家访华是土方主动提出,我方本已同意,并谈好在其驻华使馆庆祝土耳其国庆(10月29日)时演出,但由于江青一伙的捣乱,不得不推迟了。

对外友协根据周总理的批示,向土方探询。如果是对中国时局敏感的欧美国家,肯定会取消这次访华,孰料,和中国建交不久的土耳其对当时的中国国情尚不了解,仍然坚持来访,并确定了新的访问日期。于是,友协第三次打报告。11月16日,周总理在这份报告上又作了批示:

“有关演出曲目简介,李德伦同志已分送春桥、江青、文元同志请示审阅。本件拟同意,即送洪文、康生(暂不送)、剑英、德生、春桥、江青、文元同志核阅。退外交部。”

除康生以外,所提到的政治局委员都画了圈。然而,江青又一次跳出来,而且以极其蛮横的口吻,于11月18日写下了如下批注:

“建议今后少接待或不接待资本主义国家的文艺团体,其后果是严重的!以上意见妥否供参考。”

同时,江青办公室又附言:“遵江青同志嘱,两件再送洪文、春桥、文元同志。最后呈总理。”

张春桥、姚文元在自己的名字上画了圈,姚文元还特意注明“已阅”。次日,周总理阅后,针对江青的批注,再次作了批示:

“今后应尽可能少接待,或有选择地接待,完全不接待不甚可能,但我事先可调查清楚,避免请来或无法接受或不了解其内情的文艺团体,请友协予以注意。请江青同志再阅。”

周总理在这里实际上批驳了江青“不接待资本主义国家的文艺团体”的谬论。外人所不知情的是,1973年7月4日和11月17日,毛主席已经两次批评了周恩来。

在这种情况下,周恩来如果为他自己的处境考虑,完全可以找个理由婉拒这两位音乐家的来访,那样,江青一伙就少了一个整他的把柄。然而,周恩来为了维护国家的声誉,顶着巨大的政治压力,坚持“完全不接待不甚可能”。他不仅同意接待土耳其音乐家的来访,而且在报批文件上巧妙地安排刚刚复出的邓小平以副总理的身份,观听土耳其两位音乐家在北京的首场演出。70年代初,周恩来经常通过这种方式,让“文革”中被打倒而又获得“解放”的老干部“亮相”,这实际上是周恩来和江青一伙的斗争方式。后来的事实证明,邓小平这次“政治亮相”在全国反响很大,也引起世界各国政要和新闻媒体的关注。这也是江青一伙特别记恨周恩来、大批“无标题音乐”的原因之一。

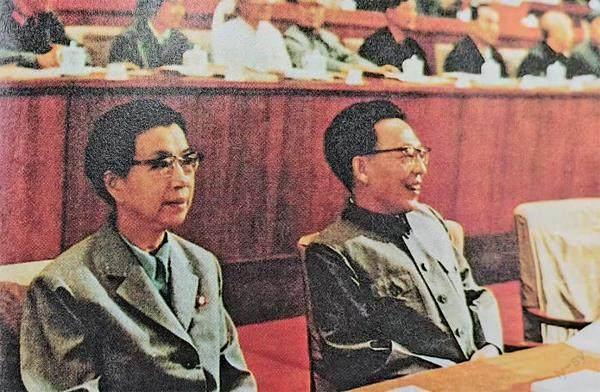

江青(左一)、张春桥在中共十大主席台上

于会泳兴风作浪

如果说批判“无标题音乐”的幕后策划者是江青、姚文元、张春桥的话,那么,在前台“表演”的则是于会泳。

于会泳,1926年出生于山东威海。1946年,于会泳参加解放区胶东文工团,学会了谱曲、编导及多种民族乐器的演奏,并整理出版了《胶东民歌集》。1949年8月,于会泳被选派到上海音乐学院学习,毕业后留校,担任民族音乐理论教研组组长、音乐理论系副主任。1964年,他就京剧现代戏唱腔的音乐创作问题提出了独到的看法。在后来的实践中,他把中国传统京剧唱腔同西洋音乐结合在一起,并运用中国民族乐器和西洋乐器混合乐队代替传统的京剧乐队,拓展了现代京剧音乐的表现力。《智取威虎山》中经典唱段《打虎上山》和《杜鹃山》中《家住安源》的音乐就是于会泳的佳作。

参与京剧“样板戏”音乐创作,于会泳的音乐才华得到了充分展现。然而,艺术家的才华在“文化大革命”这种特殊环境下被“四人帮”一伙利用,于会泳在政治上走上了一条不归路。1969年,他被选为中共九大代表并成为大会主席团成员。1973年8月,他当选为中共第十届中央委员,同时被调进国务院文化组工作。

当江青、姚文元、张春桥就土耳其音乐家访华问题在政治局内部向周恩来挑战时,于会泳这个政治“打手”在国务院文化组紧密配合。

1973年12月7日,于会泳以国务院文化组的名义,在北京民族宫剧场主持召开首都文艺界群众大会。针对友协报告中关于“无标题音乐”的曲目说明,他在会上说:

“这是与反革命修正主义路线斗争的问题……不要认为是个别人的心血来潮,偶然提到,无关紧要,而是要肃清流毒的问题……讨论过程中一定要揭示这种思想的实质和目的是什么……讲这种话的人代表一种思潮,这种思潮就是抽掉阶级的人性论……他的目的是什么?目的不是说音乐没有社会内容,而是要大量输入这些东西,不要批判,他自己可以在那个王国中自由欣赏。这是修正主义的理论基础,人性论的基础。”

匪夷所思的是,首都文艺界群众大会发生在土耳其音乐家访华前夕。对外友协第三次就土耳其音乐家访华的请示报告,中央政治局委员均已圈阅,虽然江青一人发出“今后少接待或不接待资本主义国家的文艺团体”的不同声音,但周恩来明确表示“完全不接待不甚可能”,何况土耳其属于第三世界国家。因此,对外友协第三次请示报告获中央批准,土耳其两位音乐家按推迟的日期即1973年12月15日至28日来访,演出曲目未变。然而,江青一伙不甘心他们在政治局的失败,于是指使于会泳把持的国务院文化组赤膊上阵,从他们控制下的宣传舆论以及文艺界开始“大加讨伐”。

江青一伙违反国际关系准则,正当土耳其音乐家在上海访问演出的时候,上海《文汇报》和《解放日报》于12月23日分别刊登了署名“殷言实”和“东路”的三篇批判“无标题音乐”的文章。这种有意破坏中国与其他国家人民之间友好往来的卑劣行径,在中外文化交流史上留下了极其丑恶的一页。

上海《文汇报》和《解放日报》的三篇文章拉开了批判“无标题音乐”的序幕。12月25日至30日,于会泳把持的国务院文化组在天津召开有全国各省市区文化局局长和音乐界人士100余人参加的音乐座谈会,部署在全国范围内开展对“无标题音乐”的大批判。会后,1974年1月6日,《北京日报》发表了中央民族学院艺术系署名“朝华”的文章《无标题音乐没有阶级性吗?》。这篇文章比《文汇报》和《解放日报》发表的文章火药味更浓,无中生有地把“无标题音乐”问题说成是有人要“掩盖音乐的阶级性”,认为这是“关系到承认不承认马列主义的阶级斗争学说是放之四海皆准的普遍真理,要不要在意识形态领域内实行无产阶级专政的问题”,还说“这是个大是大非的问题,我们不能等闲视之”。文章說出了江青、姚文元想要说的话,江、姚下令全国报刊转载。

姚文元直接掌控的《人民日报》更是不甘寂寞,于1月14日发表了国务院文化组写作班子“初澜”的文章《应当重视这场讨论》,提出“这是文艺战线的一场大是大非的论战,是马克思主义的世界观、文艺观同资产阶级、修正主义的世界观、文艺观在文艺的根本性质问题上所展开的又一次重大斗争”。

紧接着,1月17日,《光明日报》刊登了中央五七艺术大学音乐学院的文章《决不许为文艺黑线翻案——揭穿否定音乐阶级性的修正主义谬论的实质》,认为“无标题音乐上的谬论”是“对文化大革命的反攻倒算”,是“对党的基本路线的彻底背叛”。对“无标题音乐”的批判就这样一步一步地升级了。

江青发怒,批判“无标题音乐”升级

正当全国报刊连篇累牍地批判“无标题音乐”时,江青、姚文元突然提出还要批判“标题音乐”。1974年1月24日,江青在国务院文化组关于天津会议的报告上批示:

“文元、吴德、会泳、浩亮、庆棠、德伦、诚忠同志:这个会议内容我不清楚,只是会泳同志传达的不完整,欠妥。我很奇怪为什么只提无标题音乐,而不提有标题音乐?原来你们传达的不完整而造成片面曲解。事实是文元同志批了无标题音乐,我批了有标题音乐也同样会乱奏一阵,都不可以脱离阶级立场,而去随意说没有什么深刻的社会内容。开这个会为何不让我们知道?请主持这次会议的同志回答我。”

姚文元在同一天批示道:“同意江青同志意见。这是一个音乐领域中的无产阶级同资产阶级、马克思主义同修正主义斗争的问题。无标题、有标题音乐的创作、演奏中都有。德彪西的一些作品都是有标题的,问题在于立场、观点和方法。”

天津音乐座谈会本来是奉命召开的,于会泳在开场白中说得很清楚:“经过中央领导同志同意,决定在天津召开这个会议。”他所说的“中央领导同志”指的就是江青。

那么,江青为什么要发雷霆之怒?原来,1973年除土耳其音乐家访华以外,还有英国爱乐乐团、维也纳交响乐团。加上一年前的美國费城交响乐团访华,在江青看来,英美资产阶级国家乐团演奏的“标题音乐”问题更严重,因此,光批土耳其音乐家演奏的“无标题音乐”,而不批英国和美国乐团演奏的“标题音乐”,就是不完整。于会泳赶紧弥补这个“漏洞”。1974年2月8日,《人民日报》发表了“初澜”的第二篇文章《抓住实质深入批判——再谈应当重视关于标题与无标题音乐问题的讨论》。文章根据江青、姚文元1月24日的批示,把“标题音乐”和“无标题音乐”捆绑在一起进行批判,把这场对外国音乐的“讨论”说成是“无产阶级同资产阶级、马克思主义同修正主义的尖锐斗争”。

这篇文章发表之后,由批判“无标题音乐”开始的这场运动达到了最高峰。某乐团召开的一次内部批判大会,爆出如下“尖端发言”:

“利用文艺搞复辟,孔老二、林彪都如此。有人说资产阶级古典音乐无社会内容,这和帝国主义、社会帝国主义的论调是一致的。写在报告中,是毒箭,是射向党中央的一支毒箭,是为了地主、资产阶级复辟。”

发言中所说的“写在报告中”,指的是对外友协呈送中央的《关于土耳其音乐家访华演出的请示报告》。发言把这份例行公文说成是“射向党中央的一支毒箭,是为了地主、资产阶级复辟”,真是荒谬绝伦!

“这个报告是卖国主义的意见书,关于音乐的谬论是为帝国主义文化渗透服务的,是为了克己复礼。”发言者又一次提到了对外友协的“请示报告”,“要害是为十七年文艺黑线翻案。”“谬论是修正主义黑线回潮的典型表现,是苏修音乐理论的翻版,和孔老二、林彪有联系,但直接来源是苏修。”“起到了勃列日涅夫等起不了的作用,是卖国理论,汉奸理论!”“谬论是为资产阶级鸣冤叫屈,是向帝国主义投降,是卖国主义。”“谬论鼓吹者是帝国主义的掮客、吹鼓手。”

在强大的政治压力下,中国音乐界队伍分化:上海钢琴家顾圣婴以自杀抗争,多数有良知的音乐家选择了沉默,而被称为“音乐才子”的于会泳卖身投靠,也有一些像某乐团“发言者”那样的人,不惜昧着良心胡说八道。

某乐团内部批判会的高潮是把对外友协的报告等同于林彪反革命集团的《571工程纪要》。众所周知,《571工程纪要》咒骂毛主席,而对外友协的请示报告只不过是一份邀请外国艺术家来访的例行公文,这两件风马牛不相及的事怎么能够扯在一起?

批判“无标题音乐”的恶果

这场如火如荼批判“无标题音乐”的运动,在国际上引起了强烈反应。外国报刊登载了许多报道和文章,既有主观上的猜测,也有分析和评论,对中国产生了极大的负面影响。

英国《泰晤士报》1月19日发表社论《贝多芬是资本家》,其中写道:“中国是否准备进行另一次文化革命?毫无疑问,中国报刊上先后出现的种种迹象可以作这样的解释,特别是,献身革命的纯粹主义者对西方的音乐展开了进攻,而西方音乐看来远非中国的真正用意所在。这种进攻在这场斗争中绝不是无关紧要的陪衬,可以认为这是新的抗议浪潮的信号,甚至可以认为这是矛头指向党内上层那些要受批判的人……”

文艺工作者冒雨演出“革命样板戏”

法新社北京1月19日电:“中国报纸最近突然出现的一个新主题是谴责西方音乐‘为艺术而艺术的传统。观察家们认为这种谴责是由文化革命的捍卫者发动的一场含蓄而猛烈的攻击,其目标针对那些不指名的、直接被指责为梦想恢复文化革命已摧毁了的‘资产阶级影响的个人或集体。”

美共《每日世界》发表署名汤姆·费利的文章,其中写道:“他们看来是不了解贝多芬正是列宁所喜欢的作曲家之一。”

路透社北京3月13日电:“对西方音乐进行‘阶级分析的主要目的在于压制出席去年西方音乐家举行的音乐会的那些人过分的热情。”

日共《赤旗报》5月5日刊登高津一郎的文章《对“批判贝多芬”的想法》,其中写道:“简单地武断说没有标题就是为了掩盖作品阶级内容,完全是无视历史的非科学、非艺术的想法。”

批判“无标题音乐”不仅对中国造成负面的国际舆论,而且使刚刚恢复的对外文化交流遭到破坏。在江青一伙的阻挠和压力下,我国单方面拒绝法国、加拿大、澳大利亚三国交响乐团1974年和1975年访华。1972年至1973年,我国先后派出杂技团访问加拿大和澳大利亚,按照对等原则,这两个国家要派艺术团回访。经周恩来总理与加拿大总理特鲁多以及澳大利亚总理惠特拉姆商定,加拿大和澳大利亚将分别派交响乐团访华。特鲁多总理对和中国达成的协议非常重视,并以此作为竞选资本。然而,于会泳在对外友协上报接待加拿大交响乐团的请示文件上写道:“此前外国乐团来华演出后,曾引起一些人在标题音乐和无标题音乐有无社会内容问题的思想混乱,至今尚未彻底解决,加拿大乐团仍不宜来。”加拿大乐团被拒绝后,引起对方强烈不满。该国政府公开指责我国片面取消已达成的协议项目,“影响了执政党的大选”。

法国交响乐团访华是法国驻华使馆提出的。使馆特意说明:该团1974年的日程虽然已经排满,但为了表示对中国的友好,宁愿取消对美国的访问而来中国。中国外交部代部长姬鹏飞访问法国时,法国政府又正式提出该团访华的建议,姬鹏飞根据出访前国内研究的意见表示同意。

然而,江青在有关文件上批注:“前些日子英国来了交响乐团,在国际上哄了一阵,说我们十分欢迎他们。可是他们演奏资产阶级音乐,为什么不能对等?即他们来一个资产阶级的,应该接受我們一个无产阶级的节目。否则,只交往体育、科技、杂技。”

法国人对中国政治形势很敏感,他们注意到中国批判“无标题音乐”特别是法国音乐家德彪西的文章,加上加拿大和澳大利亚交响乐团已被中方拒绝,便主动提出取消乐团访华之行。

这三个交响乐团被拒,不仅影响了双边艺术交流,而且严重损害了我国国际信誉,给我国政府抹了黑。

批判“无标题音乐”不仅使一些外国来华艺术团的演出项目被迫取消,而且对我国艺术团出访造成不利影响。1974年秋,江青亲自抓了一个歌舞艺术的“样板”——“中国艺术团”。该团集中了全国歌舞艺术的精英,在北京排练了近8个月,原计划要派到欧洲、美洲、大洋洲一些主要资本主义大国去演出。结果,加拿大、澳大利亚、法国三国因他们的乐团访华被拒而婉拒该团出访,其他欧美国家因为中国批判“无标题音乐”也拒绝接待。最终,经过半年多筹备的“中国艺术团”只能出访南美洲的委内瑞拉、圭亚那、特立尼达多巴哥三个小国。这是江青批判“无标题音乐”自酿的“苦果”。

批判“无标题音乐”为何不了了之

按照以往的经验,由文艺批判所引起的政治运动最终结果是要整人的。比如,批《海瑞罢官》揪出了历史学家吴晗,进而顺藤摸瓜揪出了“三家村”——邓拓、吴晗、廖沫沙以及当时的北京市委第一书记彭真。然而,轰轰烈烈的批判“无标题音乐”的这场政治运动无果而终。其之所以不了了之,笔者认为,主要有以下原因:

第一,“无标题音乐”本身实在没有多大文章可做,这个专业术语除搞西洋音乐的人知道以外,普通老百姓不懂,既然不懂,也就没有多少兴趣。而批“无标题音乐”又涉及欧洲古典音乐大师及其作品,这就必然引起全世界爱好音乐的人的反感。有的外国媒体以贝多芬是列宁喜欢的作曲家为例,讽刺江青一伙对欧洲古典音乐无知。江青一伙试图把中国“文化大革命”那一套做法用在外国艺术家头上,只能留下笑柄而已。

第二,九一三事件以后,全国人民实际上已经开始反思“文革”,年轻人从盲目崇拜和狂热中正在觉醒。1973年虽然还处在“文化大革命”的大环境中,但已经没有了以“红卫兵”为代表的各种各样的群众组织。因此,以江青为首的“四人帮”所策划的一系列政治阴谋失去了社会基础。没有“红卫兵”组织的依托,单纯的文艺批判不会造成社会动乱,批判“无标题音乐”这场闹剧也只能局限于“四人帮”所控制的宣传舆论部门和文艺团体。

第三,从1972年末开始,毛泽东主席对周恩来总理纠正“文化大革命”极左错误表现出不满,1973年7月和11月两次批评周恩来在对外工作中右倾。11月21日至12月5日,政治局扩大会议批判周恩来。江青提出这是“第十一次路线斗争”,并诬陷周恩来是“迫不及待”。江青借“无标题音乐”发难所发起的批判运动,实际上是配合政治局扩大会议批判周恩来。然而,毛主席并不认为他和周恩来在工作上的意见分歧是什么路线斗争。当他得知政治局扩大会上的情况后,立即出面干预说:有人讲错了两句话,一个是讲“第十一次路线斗争”,不应该那么讲,实际上也不是;一个是讲总理迫不及待,他不是迫不及待,她(指江青)自己才是迫不及待。

毛泽东否定了江青“第十一次路线斗争”之说。因此,来势凶猛的批判“无标题音乐”运动,这个“政治局批周会议”的“衍生物”和“分会场”只好草草收场,无果而终。