中国城市地区高龄孕妇孕期增重情况

余洪钊 周玉博 李宏田 刘建蒙

孕期增重(gestational weight gain, GWG)指女性在妊娠期间增加的体重,反映孕期营养状况,是孕期保健的重点内容[1]。孕期增重不足增加小于胎龄儿和早产的发生风险[2-3],增重过度则增加妊娠期糖尿病、大于胎龄儿和产后肥胖的发生风险[2,4-5]。有研究提示,孕期增重不适宜对母儿健康的不良影响在高龄孕妇(advanced maternal age, AMA)中更为显著[6-7]。在国内生育政策渐次宽松、高龄孕妇占比显著升高的背景下[8],了解国内高龄孕妇孕期增重情况和特点,对开展精细化孕期体重管理具有重要公共卫生学意义。但目前罕见针对全国高龄孕妇孕期增重的研究,也未见高龄孕妇与非高龄孕妇孕期增重情况的比较研究。本研究旨在利用多中心队列研究资料,描述国内城市地区高龄孕妇孕期增重情况和特点,以期为高龄孕妇孕期体重科学管理提供参考依据。

资料与方法

一、研究对象和资料采集

本研究资料来自高龄孕产妇队列研究(University Hospital Advanced Age Pregnant Cohort, UNIHOPE;ClinicalTrails.gov:NCT03220750)。UNIHOPE于2017年7月至2021年6月在北京(北京大学第一医院、北京大学第三医院)、沈阳(中国医科大学附属盛京医院)、上海(复旦大学附属妇产科医院)、武汉(华中科技大学同济医学院附属同济医院)、重庆(重庆医科大学附属第一医院)、成都(四川大学华西第二医院)和广州(广州医科大学附属第三医院)7个大城市的8家三甲医院招募研究对象。在招募高龄孕妇的同时,队列也招募了一定比例的非高龄孕妇(约占20%),以便开展高龄和非高龄孕妇间的对比。队列纳入标准为:(1)分娩年龄≥35岁;(2)孕妇孕周<14周;(3)计划在本院进行体检和分娩。排除标准为:(1)孕妇无法完成知情同意;(2)孕妇患有精神性疾病。队列已获北京大学第三医院生物医学伦理委员会审查批准,批准号为IRB00006761-2016145。

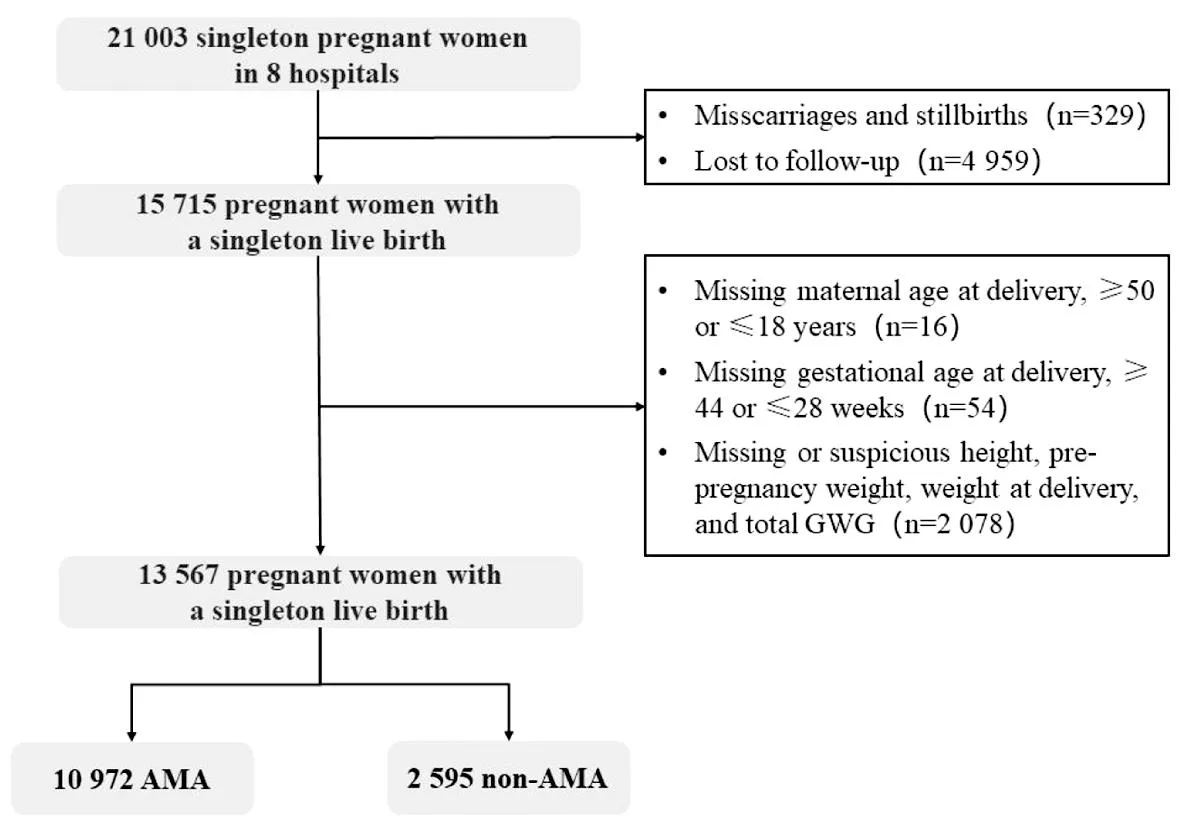

8家医院共招募21 003名单胎孕妇,其中329例流产或死胎死产,4 595例失访,共15 715名孕妇分娩活产儿。本研究排除标准为:(1)分娩年龄缺失、<18岁或>50岁(n=16);(2)分娩孕周缺失、<28周或>44周(n=54);(3)身高、孕前体重、分娩时体重和孕期总增重缺失或可疑(可疑值定义为测量值超出中位数±3倍的四分位数间距;n=2 078);最终,共纳入13 567名孕妇,其中高龄孕妇10 972名,非高龄孕妇2 595名。8家医院中有6家同时纳入了高龄和非高龄孕妇,2家仅纳入了高龄孕妇。研究对象纳入排除情况详见图1。

GWG:gestational weight gain; AMA:advanced maternal age

研究对象于孕早期登记入组,并于孕24~28周、32~34周和分娩后出院前进行随访。采用调查问卷,于入组时收集孕妇出生日期、末次月经日期、身高、孕前体重、民族、文化程度、产次、怀孕方式、糖尿病和高血压等信息,于随访时收集随访孕周、随访时体重、分娩日期、妊娠结局、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压疾病和妊娠剧吐等信息。队列数据均由经统一培训的医生或护士收集,且妊娠期并发症及妊娠结局通过病案首页进行核对。

二、指标定义

根据孕妇出生日期和分娩日期计算分娩年龄,并据此将研究对象分为高龄(≥35岁)和非高龄(<35岁)两组。随访孕周和分娩孕周由末次月经计算。孕前体质指数(body mass index,BMI,kg/m2)为孕前体重(kg)除以身高的平方(m2),并依据中国人群BMI分类标准[9]分为低体重(<18.5 kg/m2)、正常体重(18.5≤~<24 kg/m2)、超重(24≤~<28 kg/m2)和肥胖(≥28.0 kg/m2)四组。孕期总增重为临产前体重减去孕前体重。孕早期增重为孕13周体重减孕前体重,孕中晚期增重为临产前体重减去孕13周体重。若孕妇未于孕13周随访,则通过线性插值法获得该孕周体重。按照国内《妊娠期妇女体重增长推荐值标准》[10],将孕期增重分为增重不足、增重合适和增重过度三组。根据分娩医院所在地,将研究对象分为来自南方地区和北方地区。根据末次月经时间明确受孕季节。

三、统计学处理

1. 一般特征及组间比较:正态分布连续变量采用均值±标准差描述分布,采用t检验比较高龄与非高龄组间差异;分类变量采用频数(百分比)描述分布,采用卡方检验或Fisher′s精确法比较组间差异。

2. 高龄与非高龄孕妇孕期增重情况比较:通过增重均值差值(mean difference, MD)及调整协变量后MD评价高龄与非高龄孕妇孕期总增重及孕期别增重差异,通过比值比(odds ratio,OR)及调整协变量后OR评价高龄与非高龄孕妇孕期总增重及孕期别增重不足和增重过度的风险差异。考虑到数据多中心特征,采用混合效应线性模型估计MD及调整MD,采用混合效应多分类Logistic模型估计OR及调整OR。调整的协变量包括分娩孕周、民族、家庭年收入、文化程度、产次、怀孕方式、孕前BMI类别、孕前吸烟情况、孕前饮酒情况、妊娠剧吐、糖尿病、妊娠期高血压疾病、南北方地区和受孕季节[11-14]。协变量中缺失数据所占比例的范围为0.1%~10.3%,采用多重填补法对缺失数据进行填补。采用分段线性混合效应模型拟合孕期增重并绘制增重轨迹,以描述高龄和非高龄孕妇孕周别增重情况。参考既往研究,孕妇孕早期增重较慢,孕中晚期增重较快且增速较为恒定,故模型结点选取为孕13周[10,15]。为评估研究结果稳健性,开展如下敏感性分析,一是按美国医学会(Institute of Medicine, IOM)标准[15]对孕期增重进行分类,二是仅纳入同时招募了高龄和非高龄孕妇的6家医院进行分析。

数据分析采用R 4.2.1完成,统计检验均为双侧检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

结 果

一、一般特征及组间比较

全部研究对象平均分娩年龄为(36.2±3.9)岁,其中高龄孕妇为(37.7±2.4)岁,非高龄孕妇为(29.8±2.9)岁。与非高龄孕妇相比,高龄孕妇分娩孕周更短、孕前BMI更高、经济条件更好,汉族、来自南方、研究生及以上学历、辅助生殖受孕、经产妇、孕前饮酒、罹患妊娠期糖尿病和罹患妊娠期高血压疾病的占比更高(P<0.05),见表1。

表1 高龄与非高龄孕妇一般特征及组间比较Table 1 Characteristics of AMA and non-AMA women and comparison between the two groups

二、高龄与非高龄孕妇孕期增重情况比较

高龄孕妇平均孕期总增重为(12.7±4.9)kg,增重不足和增重过度者分别为12.1%(1 326/10 972)和45.8%(5 024/10 972);孕早期和孕中晚期平均增重分别为(2.2±2.9)kg和(10.6±4.6)kg,增重不足者分别为8.7%(953/10 972)和16.4%(1 801/10 972),增重过度者分别为46.1%(5 057/10 972)和37.1%(4 075/10 972)。

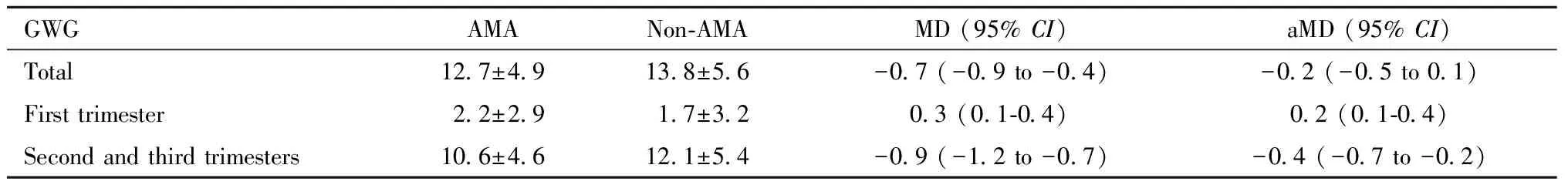

高龄与非高龄孕妇孕期总增重差异不具有统计学意义(调整MD=-0.2 kg, 95%CI:-0.5~0.1 kg)。但高龄孕妇孕早期增重多于非高龄孕妇(调整MD=0.2 kg, 95%CI:0.1~0.4 kg)、孕中晚期增重则少于非高龄孕妇(调整MD=-0.4 kg, 95%CI:-0.7~-0.2 kg),见表2。

表2 高龄与非高龄孕妇孕期增重情况(kg)Table 2 GWG in AMA and non-AMA women (kg)

从分类变量看,高龄与非高龄孕妇发生孕期总增重不足和过度的风险,两者差异不具有统计学意义(增重不足:调整OR=0.99, 95%CI:0.81~1.20; 增重过度:调整OR=0.92, 95%CI:0.81~1.04)。与非高龄孕妇相比,高龄孕妇孕早期增重不足和增重过度的风险均增加(增重不足:调整OR=1.28, 95%CI:1.02~1.60; 增重过度:调整OR=1.32, 95%CI:1.16~1.51);孕中晚期增重不足的风险增加(调整OR=1.21, 95%CI:1.02~1.43),见表3。

表3 高龄与非高龄孕妇孕期增重分类情况Table 3 Classification of GWG in AMA and non-AMA women

三、孕期增重轨迹

高龄与非高龄孕妇孕期增重轨迹如图2。与非高龄孕妇相比,高龄孕妇孕早期增重更多而孕中晚期增重更少,且不同分位数轨迹均一致呈现出该趋势。

GWG:gestational weight gain; AMA:advanced maternal age.

四、敏感性分析

参照IOM标准[15]对孕期增重进行分类,高龄孕妇孕期总增重不足和过度者占比分别为29.9%(3 279/10 972)和31.6%(3 470/10 972),孕早期总增重不足和过度者分别为24.0%(2 635/10 972)和46.1%(5 057/10 972),孕中晚期总增重不足和过度者分别为30.2%(3 316/10 972)和36.2%(3 975/10 972)。与按国内标准划分时相比,增重不足占比升高,增重过度占比不变或略降低,高龄与非高龄孕妇孕期增重比较结果未见明显变化。在同时招募了高龄和非高龄孕妇的6所医院开展敏感性分析发现,高龄与非高龄孕妇孕期增重比较结果与纳入所有医院时保持一致。

讨 论

本研究发现,国内城市地区高龄孕妇平均孕期总增重为(12.7±4.9)kg,这一结果低于部分国外研究报告的结果,如一项在爱尔兰开展的研究发现高龄孕妇孕期总增重约为15.2 kg[16],这可能与不同人种孕期增重不同且亚洲人群孕期增重普遍低于西方人群有关[17]。既往针对国内城市地区高龄孕妇孕期增重的研究多为单中心、小样本研究,结果变异较大,如北京市一项研究报告高龄孕妇孕期总增重为(12.3±4.7)kg[18],与本研究接近,而另两项开展于武汉和哈尔滨的研究则分别报告为(15.7±5.1)kg和(17.6±5.8)kg[19-20]。上述三项研究均在城市地区的三甲医院开展,尽管研究对象特征接近但孕期增重变异较大,提示不同医院对高龄孕妇体重管理的强度和策略存在差异,有必要进一步规范高龄孕妇孕期体重管理[21]。

本研究发现,高龄孕妇孕期总增重不足和过度者占比分别为12.1%和45.8%,即每两个高龄孕妇中就有一个存在增重不适宜的问题。与既往研究多参照IOM标准不同,本研究首次参照2022年针对中国人群制定的《妊娠期妇女体重增长推荐值标准》[10]划分高龄孕妇孕期增重。中国标准较IOM标准更为严格,即按IOM标准划分易观察到增重不足比例偏高,增重过度比例偏低的情况[22]。如本研究参照IOM标准[15]开展的敏感性分析发现,高龄孕妇孕期总增重不足占比升高至29.9%,而增重过度占比降低至31.6%。值得注意的是,无论用国内新标准还是用IOM标准,高龄孕妇增重不适宜者占比均超过50%,是突出的公共卫生和临床问题。

本研究发现,高龄与非高龄孕妇增重模式存在显著差异。高龄孕妇孕早期增重多于非高龄孕妇,而孕中晚期增重少于非高龄孕妇。Diouf等[23]和Abrams等[24]均报告了孕早期增重随着年龄增加而增加的现象。高龄与非高龄孕妇孕期增重模式的差异,提示有必要进一步评价现有增重标准是否适用于高龄孕妇。本研究还发现,与非高龄孕妇相比,高龄孕妇孕早期增重不足和增重过度风险均升高。值得注意的是,与孕中晚期增重相比,孕早期增重不适宜对妊娠期并发症及子代代谢相关不良结局的影响可能更为显著[25-26]。本结果提示应关注高龄孕妇孕早期增重不足和增重过度并存的问题,适时开展教育干预,规范高龄孕妇的孕早期体重管理。

本研究利用多中心、前瞻性大样本队列研究数据对国内城市高龄孕妇孕期增重情况开展分析,并与非高龄孕妇对比,全面揭示了国内城市地区高龄孕妇孕期增重的特点。本研究还首次参照中国孕妇孕期增重标准对高龄孕妇孕期增重分类进行评价,为该标准在临床的推广应用提供参考。但本研究也存在一定局限。首先,研究对象均来自于大城市三甲医院,其孕期增重情况与非特大城市或非三甲医院对象可能存在差异,相关结果外推需谨慎。其次,本研究孕前体重为孕妇自报体重,可能存在回忆偏倚。但本研究中孕前自报体重与孕早期医院测量体重相关性高(Spearman相关系数:0.93,P<0.001),提示自报体重较为可信。最后,本研究虽调整了孕前BMI,但限于样本量未考虑年龄与孕前BMI交互作用,不同孕前BMI组别中高龄与非高龄孕妇增重模式差异可能不同,后续研究可进一步进行相关探索。

综上所述,国内城市地区高龄孕妇孕期总增重为(12.7±4.9)kg,增重不足占比为12.1%,增重过度占比为45.8%,增重不适宜占比高,值得关注。高龄孕妇较非高龄孕妇孕早期增重不足和增重过度的风险均增加,孕中晚期增重不足的风险增加,提示高龄孕妇孕期增重特点有别于非高龄孕妇,需对高龄孕妇孕期体重,尤其是孕早期体重,进行更为规范和精细的管理。