智能盲道系统

邱星瑞

研究背景

我的邻居是一位盲人,经常和我诉说外出不方便,让我深感同情。

我查阅了资料,发现我国每年新增盲人大约45万,低视力患者135万,即每分钟大约就会出现1位盲人、3位低视力患者。然而,由于相关政策缺失、盲道建设不合理、国内导盲犬培训水平有限且周期太长等,视障人士面临着很大的出行阻力。

目前,作为城市基础设施的一个重要部分,几乎所有城市都修建了盲道,以便视障人士出行。然而,盲道由于被无故中断与破坏、缺乏指示信息等,并未有效地发挥作用。

近年来,物联网技术的不断成熟和智能硬件的日益兴起,为解决视障人士出行问题提供了新的解决思路。我们可以对视障人士常用的出行辅助工具——盲道和盲杖进行改造,通过智能设计,使其更好地解决盲人出行过程中遇到的问题。为此,我以传统的盲道和盲杖为载体,对盲道加以改造,结合智能盲杖,设计了一款简单而实用的视障人士出行系统,以解决视障人士的出行问题,让他们能够更好地融入日常生活。

研究思路

针对视障人士无法辨识道路这一问题,我利用霍尔磁性传感器,将蓝牙通信连上广播系统(或者蓝牙耳机),在盲杖底部嵌入一块磁铁,当途经人行道主要位置时,会激活蓝牙广播系统,提醒视障人士所处的位置和附近的主要建筑物(如医院、超市、小区、公交站等)。盲杖上安装超声波和人体红外传感器,以鸣笛报警、手柄振动报警来弥补视障人士的视觉缺陷,提供便利的通行指示信号。

研究过程

我查阅、收集了盲道设计与使用的资料,并进行了实地察看,还访问了路政公司、视障人士,了解了视障人士出行遇到的主要障碍,最终确定了智能盲道系统的功能。

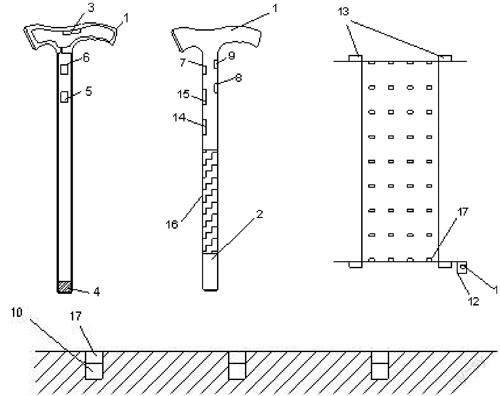

智能盲道系统包括盲杖和盲道,两者相互配合,实现导盲功能。盲杖包括扶手部和支撑部,两者内部均设置有空腔。

扶手部的空腔内安装有振动马达,当振动马达振动时,使用者的手部能够较为清晰地感受到振动。设计方案中,为了使视障人士能够依靠直接触摸分辨出扶手部的前端和后端,可以设置为不同形状(以支撑部为界),如直线形和曲线形、具有不同弧度的曲线形等;或将扶手部的前、后设置为不同的长度;或设计为形状不同的表面纹路,如曲线和直线、线形和网格等;或一端加工有纹路,一端则没有;抑或用具有不同触摸感的材质,如金属和木材、有机玻璃和布料、塑料和皮革等材质组合。

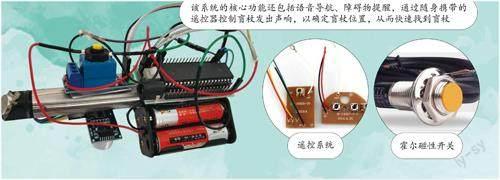

支撑部空腔内安装有第一控制器和电源,最下端位置安装有永磁铁,永磁铁的磁极位于其上、下两端。支撑部的外部安装有蜂鸣器、LED灯、无线收发模块。第一控制器与永磁铁、蜂鸣器、LED灯、电源、无线收发模块、振动马达信号连接。

支撑部上安装有红外传感器和超声波收发器,与第一控制器信号连接,用于监测道路上的行人、自行车等。当发现快速接近的行人或物体,第一控制器就会控制马达振动以提醒用户。

支撑部上还安装有光线感应器,当第一控制器接收光线感应器信号,当判断外部环境处于夜晚或低亮度时,便会打开LED灯。第一控制器依靠红外传感器和超声波收发器发现快速接近的行人或物體,还将控制蜂鸣器发出提示音,同时LED灯闪烁,对行人作出提示。

盲道预埋有霍尔磁性传感器,沿着盲道呈阵列排布。盲道的功能结构还包括第二控制器,安装于道路旁的控制箱内。道路旁设置有扬声器。其中,第二控制器与霍尔磁性传感器、扬声器信号连接。

为了保证导盲系统基础功能的稳定性,第二控制器、霍尔磁性传感器和扬声器由太阳能供电。霍尔磁性传感器的上方位置安装软磁材料块,优选为取向硅钢,上表面露出但不凸出于盲道。

当永磁铁触碰或接近取向硅钢时,取向硅钢被磁化,霍尔磁性传感器感应到磁场变化,将信号传递至第二控制器,第二控制器控制扬声器播报当前位置的相关信息,包括在当前盲道上的具体位置、周边的主要道路、建筑物(例如医院、公交站、超市、小区)等相关信息。

电源为可充电的锂电池,支撑部上设置有用于接充电线路的接口。支撑部的外侧还安装有柔性太阳能电池板,与电源连接,以最大限度保证在低电量时功能的完整性。由于盲道采用太阳能供电,而盲杖采用磁铁,用户不必担心因电量问题而影响其主要功能的使用。在电量消耗到最极端的条件下,磁铁依然可以触发霍尔磁性传感器,得到信息反馈。

该系统还包括和盲杖相配套的遥控器,用于发送信号指令,体积小、便携化,视障人士可随身携带。当盲杖的无线收发模块接收到遥控器发送的信号指令时,第一控制器控制蜂鸣器和LED灯工作,以提醒用户本人或周围的人的位置信息。

在行人道路边安装播放器,与盲杖对应,视障人士可以通过智能盲杖激活预留智能系统,从而了解所处位置等一系列信息。