南昌高校宿舍夏季睡眠环境现场调查与统计分析*

刘 晨 龚 剑 田瑛文 陈璐丝 钟延芬

(南昌航空大学,南昌)

0 引言

人一生中有1/3的时间是在睡眠中度过的,睡眠是人体消除疲劳、恢复精力的重要过程,睡眠不足会增加患肥胖、二型糖尿病和心血管疾病的风险[1-2]。同时高校宿舍是学生生活休息的重要场所,具有人员密度大、通风状况差、热调节手段少、同宿舍人员热需求可能不统一等特点,因此营造一个良好的睡眠环境对提高学生睡眠质量与日常学习效率很有必要。

除了身体状况与心理状态等因素外,睡眠环境也会对睡眠质量产生重要影响[3-4]。睡眠环境包括热湿环境及室内空气品质等,在多项关于睡眠环境的研究中,观察到温度[5-14]、湿度[7-8]、CO2浓度[9-10,15-17]都会对睡眠质量产生不同的影响。目前国内外学者主要在气候实验室及居住建筑中进行热环境对睡眠质量影响的研究。Lan等人通过实验比较了3种温度工况下的睡眠质量,结果表明在26 ℃工况下相比23、30 ℃工况入睡时长更短,慢波睡眠时间更长[5]。Liu等人通过实验室营造了5种冬季典型室内温度,在18.3 ℃下受试者感觉热中性,15.8 ℃下受试者睡眠质量最好[6]。Xu等人在上海的现场调查中发现夏季室内温度越高,深度睡眠时长越短[9]。Zhang等人在过渡季的调查中发现睡前中性偏暖的气温有利于睡眠质量提升[10]。Zhu等人对夏季3种不同类型的卧室开展了调查,发现室内标准有效温度SET越高,受试者睡眠质量越差[11]。Wang等人在冬夏季的调查中发现睡眠时热感觉偏离中性时,睡眠质量显著低于热感觉为中性的情况[12]。Zhang等人现场调研了北京地区的学生宿舍,观察到受试者热环境满意度与睡眠质量满意度呈良好线性关系[13]。Tsang等人在中国香港地区学生宿舍的调查中也发现,对睡眠环境热满意和感觉热中性的受试者睡眠质量更好[14]。

关于室内空气品质对睡眠质量的影响,学者们大多通过研究CO2浓度对睡眠质量的影响来获得。Lei等人对北京某高校宿舍夜间室内通风开展了调研,结果表明即使在室外温度-9 ℃的情况下,也需适当开窗以降低室内CO2浓度[18]。Xu等人比较了3种CO2浓度下受试者的睡眠质量,发现CO2浓度越高,睡眠质量越差,表现为入睡潜伏期变长和慢波睡眠时长缩短[15]。Mishra等人在一项现场调查中研究了开、关窗2种情况下的睡眠质量差异,发现开窗情况下室内低CO2浓度更有利于睡眠[16]。在另几项现场调查中也得到了同样的结论[9-10,17]。但目前关于CO2浓度对睡眠质量产生影响的阈值还未确定,未来还需进一步研究。

目前对于夏热冬冷地区高校宿舍睡眠环境的现场调查还相对较少,且该地区范围较广,各地气候存在较大差异,现有研究还不足以令人全面了解这一气候区学生睡眠环境现状。为此本文着眼于南昌地区,对高校宿舍的睡眠环境、学生热舒适及睡眠质量开展现场调查,分析环境因素对睡眠质量的影响,为夏热冬冷地区高校宿舍夏季睡眠环境评价与设计提供参考。

1 研究方法

1.1 受试者筛选

本次调查于2022年暑假进行,对50名学生发放线上问卷,问卷包括匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)、身体质量指数(BMI)及生活习惯的调查。根据问卷结果筛选出PSQI得分低于8分[19](被认为近期无睡眠障碍)、BMI在正常范围(18.5~24.9 kg/m2)、无不良生活习惯且身体健康的学生,最终26名受试者(男12人,女14人)参与了本次调查。其中男性受试者平均年龄为(25.1±1.56)岁,平均BMI为(22.3±1.71) kg/m2;女性受试者平均年龄为(22.8±1.42)岁,平均BMI为(19.7±1.39) kg/m2。26名受试者分布在3栋宿舍楼的7间宿舍内,宿舍楼层均在2、3层,面积为16 m2,且都安装了空调。所有受试者都在南昌生活了1年以上,已适应当地的气候环境。

1.2 环境参数测试及仪器

调查期间对宿舍室内热环境和室内空气品质(IAQ)进行了为期22天的测试,测量参数及仪器精度见表1。其中风速在受试者睡前记录1次,其余环境参数在睡眠期间每隔3 min自动记录1次。所有仪器都放置在床尾,避免受试者呼吸影响测量精度,仪器布置高度为0.6 m,与睡眠人体头部同高。

表1 测试仪器型号及精度

1.3 主观调查

测试期间,受试者在睡眠前和醒来后各填写一份问卷。睡前问卷调查受试者对睡前室内环境的主观评价;醒后问卷包括睡眠基本信息、受试者对睡眠时室内环境主观评价及睡眠质量。睡前和醒后各收到272份有效问卷。问卷详细内容如下:

1) 睡眠基本信息问卷包括受试者睡眠时的被褥使用情况(床垫、席子、被子类型、睡眠时被子覆盖率、睡衣)、睡眠时间和醒来时间、空调和风扇使用情况。

2) 室内环境主观评价包括热感觉投票(TSV)、湿感觉投票及对室内空气品质满意度的评价。热湿感觉投票使用ASHRAE 7点标度:-3(冷/很湿)、-2(凉/湿)、-1(微凉/有点湿)、0(适中)、1(稍暖/有点干)、2(暖/干)、3(热/很干)。IAQ满意度评价分为5级:5(非常满意)、4(满意)、3(一般)、2(不满意)、1(非常不满意)。

3) 睡眠质量问卷包括5项条目[20],分别为睡眠安宁度、入睡难易度、醒来难易度、醒来振作度和睡眠满意度。

1.4 统计分析

将测试期间室内环境参数归为连续变量,受试者主观投票结果归为分类变量。首先采用Kolmogorov-Smirnov方法对数据进行正态分布检验,室内环境参数及主观投票均不服从正态分布。对于非正态分布数据,采用Mann-Whitney U检验2个独立样本之间的显著性,2个配对样本之间的差异通过Wilcoxon秩检验进行评估,如果显著性水平p≤0.05,则认为结果具有统计学意义。在对2个变量进行相关性分析时,如果2个变量都是连续变量,使用Pearson相关分析;如果2个变量都是分类变量或者有一个是分类变量,采用Spearman相关分析。所有数据采用IBM SPSS 26版进行分析。

2 结果分析

2.1 睡眠环境参数测试结果

图1显示了测试期间各个宿舍平均温湿度的分布。可以看出:高校宿舍夜间平均温度变化范围为20.6~29.2 ℃,总平均值为(25.5±2.1) ℃;男生宿舍睡眠温度多数情况下高于女生宿舍,平均温度比女生宿舍高2.3 ℃;室内相对湿度普遍偏高,平均相对湿度为58.6%~94.1%,总平均值为(78.7±7.5)%。此外睡眠期间风速为0~0.48 m/s,风速小于0.2 m/s的样本占50%,平均值为(0.20±0.13) m/s;平均黑球温度为20.3~28.8 ℃,总平均值为(25.3±2.0) ℃。

图1 测试宿舍夜间平均温湿度

图2显示了测试期间室内CO2浓度累计占比分布。可以看出:睡眠时各宿舍室内平均CO2体积分数变化较大,在(818~3 110)×10-6之间,总平均值为(1 893±671)×10-6;根据GB/T 18883—2022《室内空气质量标准》[21],室内CO2体积分数推荐值为1 000×10-6,睡前有18.9%的宿舍平均CO2体积分数低于1 000×10-6,睡眠时仅有13.5%的宿舍低于该值,峰值更是降低到2.3%;以CO2体积分数2 000×10-6为标线,睡前有94.6%的宿舍低于该值,睡眠时降至59.5%的宿舍低于该值,峰值降至45.9%的宿舍低于该值;睡眠时CO2体积分数在受试者醒来时达到峰值,范围为(1 000~3 969)×10-6,有16.2%的宿舍在睡眠时CO2体积分数峰值大于3 000×10-6。由此可见,应该加强通风,提高室内空气品质。

图2 测试期间CO2浓度累计分布

2.2 床褥系统热阻

本次调查床褥系统热阻参照文献[22]进行估算,床褥系统热阻在0.90~3.26 clo之间,平均值为(1.98±0.56) clo,男性受试者平均热阻为(1.90±0.54) clo,低于女性的(2.06±0.57) clo。采用温度频率法,将睡眠期间室内平均操作温度以每0.5 ℃进行分组,计算每组操作温度及对应的服装热阻的平均值,将所得的操作温度与服装热阻平均值进行加权线性回归(权值取各组样本数与总样本数的比值),结果如图3所示。受试者床褥系统热阻与室内操作温度呈负相关(p<0.01),操作温度每升高1 ℃,床褥系统热阻下降0.126 clo。

图3 床褥系统热阻与室内操作温度的回归关系

2.3 室内环境主观评价

图4显示了受试者睡前和醒后热感觉投票分布。由图4可知:超过60%的受试者在睡前和醒后感觉热中性,睡前和醒后热感觉投票在稍凉和稍暖之间的比例分别为91.8%和93.7%,说明大部分受试者对睡眠热环境感到满意;受试者睡前平均热感觉为0.10±0.88,与睡前相比,醒后平均热感觉更偏向热中性,为0.05±0.84,睡前和醒后的热感觉投票值无显著性差异(Wilcoxon秩检验)。高校宿舍睡眠环境湿度较高,在睡前和醒后各有42.6%和32.1%的受试者潮湿感觉低于中性水平。睡前和醒后的湿感觉投票值存在显著性差异(Wilcoxon秩检验,p<0.01),两者平均值分别为-0.51±0.80和-0.27±0.91。

图4 受试者对室内热环境的热感觉投票分布

睡眠期间受试者对IAQ的满意度评价分布如图5所示,睡前和醒后受试者评价为满意和非常满意的比例分别为56.7%和46.3%,结合图2可知,随着夜间室内CO2浓度升高,受试者IAQ满意度降低。睡前和醒后IAQ评价存在显著性差异(Wilcoxon秩检验,p<0.01),两者平均得分分别为3.60±0.69和3.45±0.72。

图5 受试者对IAQ的满意度评价分布

2.4 热中性温度

使用温度频率法将睡眠期间室内平均操作温度以每0.5 ℃进行分组,计算每组操作温度平均值top及对应实测热感觉投票平均值MTS,对两者进行加权线性回归,权值取法与上文一致,睡前和醒后MTS拟合结果如图6所示。实测热感觉投票与室内操作温度正相关(p<0.01),令MTS等于0,可得到学生宿舍夏季实测热中性温度,睡眠状态与睡前清醒状态热中性温度都为25 ℃,可为学生宿舍夏季空调参数设定提供参考。由图6可知,睡前的MTS拟合式斜率大于醒后的MTS拟合式斜率,即当操作温度每变化1 ℃时,清醒状态下的MTS变化大于睡眠状态。令MTS等于±0.5,得到睡眠状态和清醒状态90%可接受温度范围分别为21.6~28.5 ℃和22.6~27.4 ℃,睡眠状态有比清醒状态更宽的可接受温度范围。

图6 MTS与室内操作温度的回归关系

2.5 睡眠质量及相关性分析

受试者主观睡眠质量各项条目的评分占比及平均值如图7所示,单项条目总分为5分,得分越高说明睡眠质量越好。大部分受试者各项条目的评分为3和4,各条目评分平均值在3.3~3.8之间。

图7 主观睡眠质量各条目评分占比及平均值

将室内环境参数与睡眠质量主观评价进行Spearman相关性分析,结果见表2。可以看出:睡前温度与睡眠安宁度、入睡难易度显著负相关;睡眠温度与入睡难易度显著负相关,说明睡眠期间较高的室内温度会导致睡眠质量下降;睡前与睡眠时的室内湿度与主观睡眠质量部分条目显著负相关,说明较高的室内相对湿度也会导致睡眠质量下降;未发现CO2浓度与主观睡眠质量之间存在显著相关性。

表2 室内环境参数与睡眠质量相关性

3 讨论

3.1 睡眠热舒适与睡眠质量

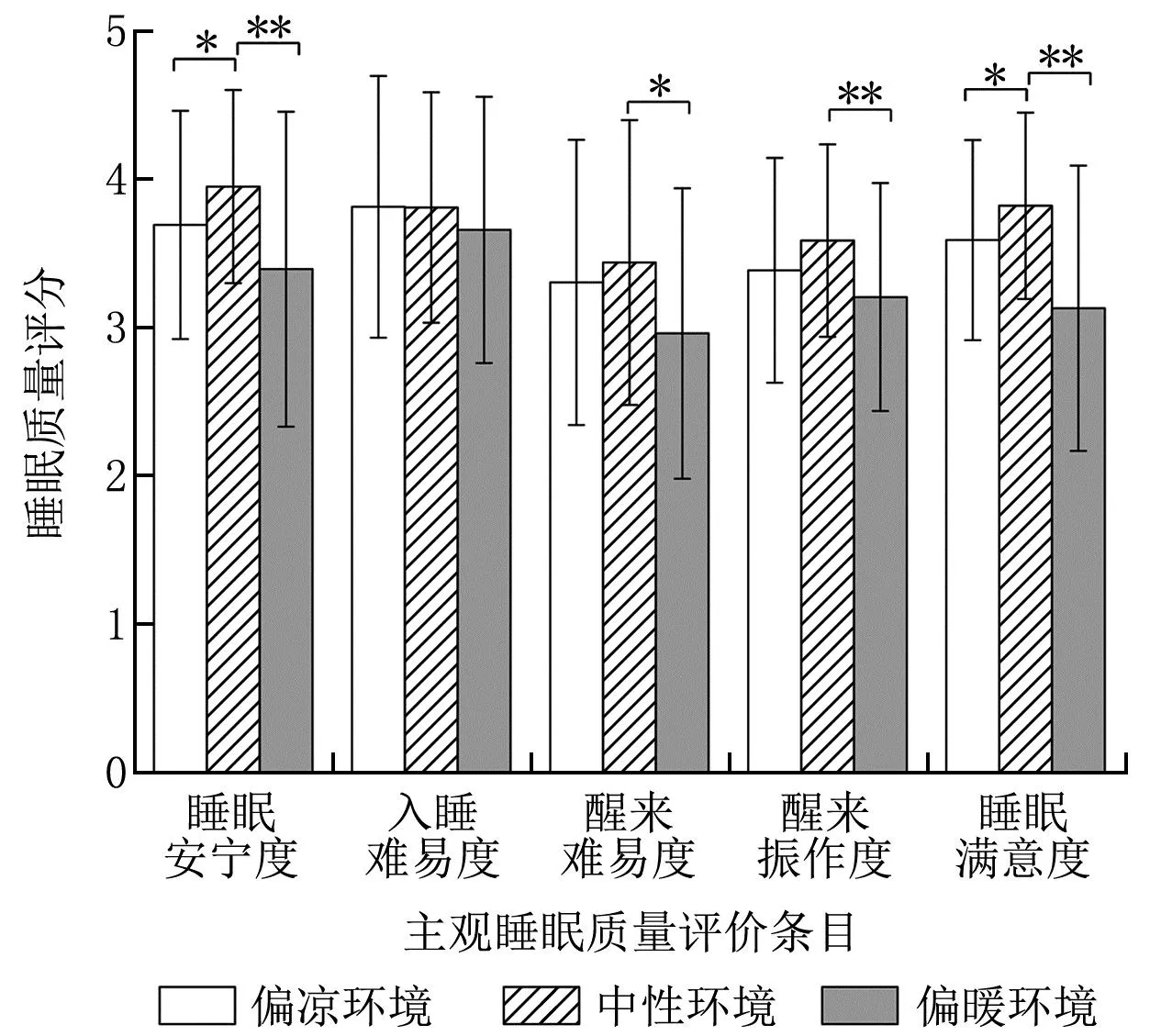

为探讨睡眠热舒适与睡眠质量之间的关系,将受试者醒后的热感觉投票根据投票值为负值、0和正值分为3类,分别定义为偏凉环境(样本量N=49)、中性环境(N=170)和偏暖环境(N=53),3类环境平均空气温度分别为(24.3±2.3) ℃、(25.2±2.0) ℃和(26.9±1.5) ℃。3类环境对应的相对湿度与湿感觉投票之间都没有显著性差异(Mann-Whitney U检验)。图8显示了3类睡眠环境下受试者的主观睡眠质量评分情况,中性环境睡眠质量最好,偏凉次之,偏暖环境睡眠质量最差。经Mann-Whitney U检验,偏暖环境与中性环境在主观评价多数条目上都存在显著性差异;偏凉环境中,部分条目与中性环境存在显著性差异。由此可见,受试者睡眠时感觉热中性时,往往也能获得更好的睡眠质量。

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01。

3.2 室内CO2浓度与睡眠质量

受试者睡眠质量受到室内温湿度影响,由于各个测试宿舍室内热环境并不统一,表2中相关性分析的结果并不能直接证明CO2浓度对睡眠质量无影响。为确定两者之间的关系,选取室内操作温度与本研究实测热中性温度接近的样本(N=30)作为研究对象。该样本平均操作温度为24.9 ℃,睡前和睡眠平均CO2体积分数分别为1 450×10-6和2 482×10-6。采用Spearman相关性分析检验该样本室内CO2浓度与主观睡眠质量的相关性,结果见表3。睡眠期间室内CO2浓度与睡眠满意度呈显著负相关,表明室内CO2浓度的升高会导致睡眠质量下降。相关研究也指出室内CO2体积分数高于800×10-6时,出现病态建筑综合征的风险会显著提高[23],因此有必要提高夜间室内的通风率,以保证人体健康和良好的睡眠质量。

表3 中性温度样本室内CO2浓度与睡眠质量相关性

4 结论

1) 夜间室内平均温度为(25.5±2.1) ℃,平均相对湿度为(78.7±7.5)%。睡前和醒后的平均热感觉投票值都接近于0,大部分受试者对睡眠热环境感到满意。

2) 夜间CO2体积分数平均值为(1 893±671)×10-6,仅有13.5%的宿舍CO2平均体积分数低于1 000×10-6,应加强宿舍室内通风。随着夜间CO2浓度升高,受试者醒后的IAQ满意度相比睡前显著降低。

3) 当室内操作温度为25 ℃时,可保证睡眠状态与睡前清醒状态都处于热中性;睡眠、清醒状态90%可接受温度范围分别为21.6~28.5 ℃和22.6~27.4 ℃。

4) 睡眠时热感觉为中性时,睡眠质量最好;热感觉偏离中性时会导致睡眠质量下降。

5) 由相关性分析结果可知:夜间较高的温度、相对湿度和CO2浓度都会导致睡眠质量下降;夜间室内环境凉爽且室内CO2浓度低、通风良好的宿舍更有利于提高学生睡眠质量。