方志记载中的诸葛亮崇拜现象初探

——以明清四川省志为例

白 帆

(国家图书馆 古籍馆,北京 100034)

诸葛亮的种种传说与故事,自晋代以后便广泛地流传开来,即使时光流转亦未曾磨灭,反而承载着各地、各民族民众的景仰与追慕持续地留存下来,这便是所谓的诸葛亮崇拜现象。特别是在当年蜀汉政权立国的西南地区,这一文化现象表现得尤为突出,举凡遗迹、名物、传说、习俗,诸葛亮的影子在西南大地上几乎无所不在,甚至已经超越了作为一个历史人物的诸葛亮本身,而承载起更为丰富的文化内涵,成为广义的三国文化中的重要组成部分。

对于这一文化现象,学界早已有所注意与研究[1]。学者们从社会学、民族学、民俗学等方向入手,在诸葛亮崇拜现象的定义、分布、成因、表现形式、地域特色与差异、从中折射出的民间心理等多个方面均有许多颇具深度与广度的成果。虽然对西南地区的方志文献多有参考和利用,但现有的研究比较缺乏针对方志文献文本的系统性梳理,而立足方志文献,挖掘诸葛亮崇拜现象与地方文献之间的关联与相互作用的研究则更为稀少。

有鉴于此,并考虑到文献体量、覆盖范围与代表性等因素,本文尝试以现存的明清四川省志为例,开展诸葛亮崇拜现象的相关探索。

一

根据《中国地方志总目提要》统计,现存完整的四川省志有以下七部,按其成书时间的顺序依次为:

第一部,明朝熊相纂修《四川志》三十七卷,成书于正德十三年(1518 年)。

第二部,明朝刘大谟等修,王元正等纂,周复俊、崔廷槐重编《四川总志》十六卷,成书于嘉靖二十四年(1545 年)。

第三部,明代虞怀忠等修,郭棐等纂《四川总志》三十四卷,成书于万历九年(1581 年)。

第四部,明代吴之皥修,杜应芳等纂《四川总志》二十七卷,成书于万历四十七年(1619 年)。

第五部,清代蔡毓荣等修,钱受祺等纂《四川总志》三十六卷,成书于康熙十二年(1673 年)。

第六部,清代黄廷桂等修,张晋生等纂《四川通志》四十七卷首一卷,成书于雍正十一年(1733 年)。

第七期,清代常明等修,杨芳灿、谭光祜等纂《四川通志》二百零四卷首二十二卷,成书于嘉庆二十一年(1816 年)。

二

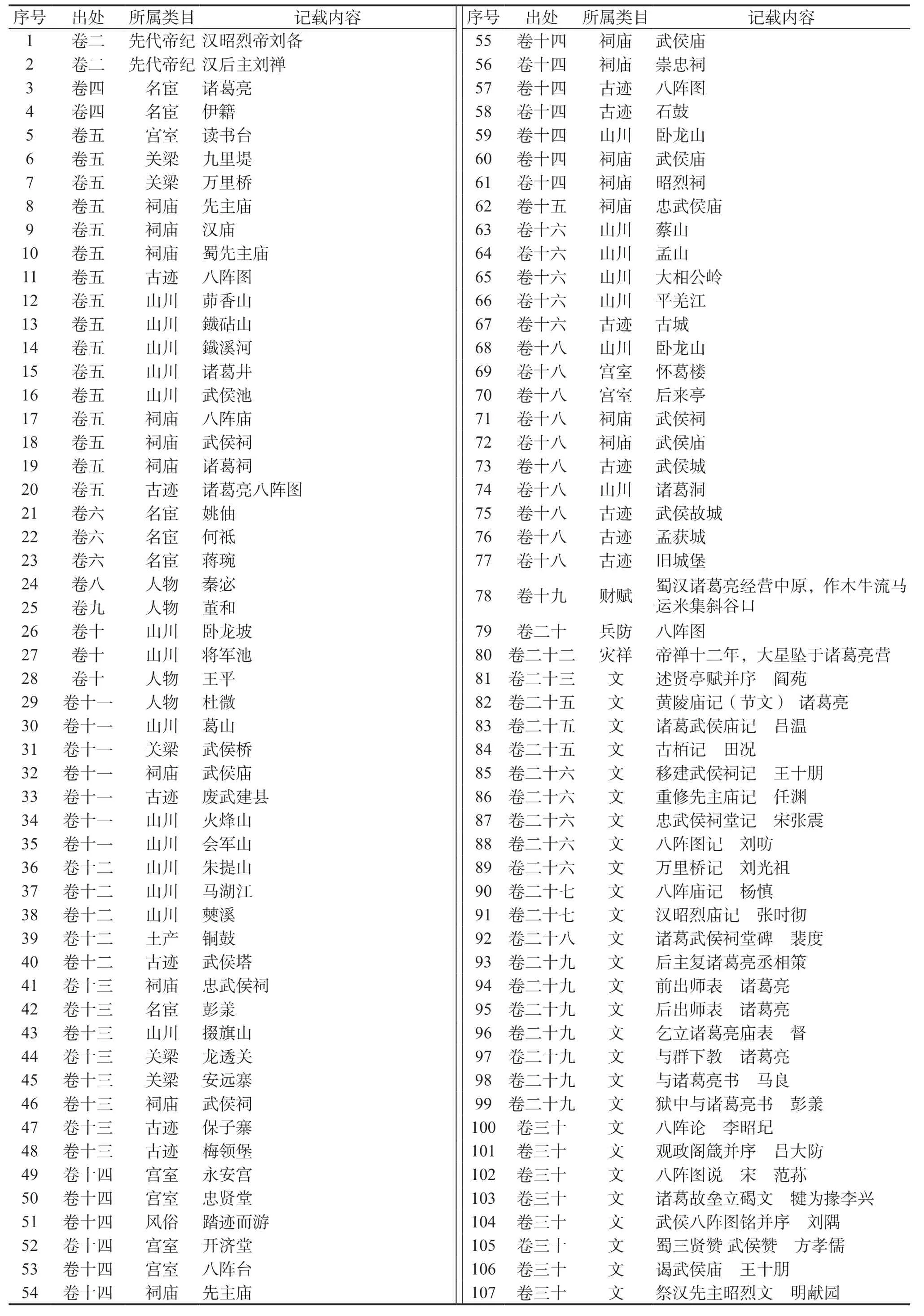

以万历九年《四川总志》为例,梳理该书中诸葛亮相关记载的具体情况,详见表1。

表1 《四川总志》中诸葛亮相关记载分布情况表

首先需要说明的是,作为公认的名臣与贤相的楷模,诸葛亮本人及其生平功业经常被后人当作一种典故、意象或某种评价标准来使用,这在志书的各类记载中是十分常见的。虽然这种类比现象同样也可以视为诸葛亮崇拜的一种表现,但究其本身,这些记载所针对的主体并非诸葛亮其人其事。为避免混淆,本表统计时只取明确地与诸葛亮直接相关的记载,至于其余行迹、奏议、论说、题咏中有提及诸葛亮之处,则一律未计入。另,为节省篇幅,表中对于收录的艺文只依照志书原貌录其出处、篇名与作者,未录全文。

从上表的统计可以看出,这部志书中诸葛亮相关记载主要分布于先代帝纪、名宦、人物、宫室、关梁、祠庙、古迹、山川、土产、风俗、财赋、兵防、灾祥、文、诗等十五个类目之中,全书相关记载共132 条。计其具体数量,各个类目记载条数由多到少依次为:文27 条,诗26 条,山川21 条,祠庙17 条,古迹12 条,宫室7 条,名宦6 条,关梁5 条,人物4 条,先代帝纪2 条,土产、风俗、财赋、兵防、灾祥各1 条。由此观之,与诸葛亮相关的记载在志书中是分布广泛、数量可观的。

考究上述十五个类目的具体情况,可以将相关记载进一步归纳合并为以下八种类型。

(一)生平行迹

为曾在本地立国的君王、为官的名宦及杰出的人物立传,是一般方志的通行做法,《四川总志》也不例外。此志中的先代帝纪、名宦及人物三个类目的相关记载可归于此类之下。以“名宦”为例,这一类目下蜀汉一朝便以诸葛亮为首。书中简要地概述了诸葛亮其人其事,内容全取自《三国志》,而文字有所节略,唯文末称诸葛亮“恢复规模先务为根本之计,至拜表纳忠,鞠躬尽瘁,死而后已”,并盛赞“其精诚皎如天日,足为万代人臣师表”[2]卷四《名宦》,是《三国志》原文所无,而为编纂者在编修方志时所自出之议论。

四川为蜀汉立国之地,除了诸葛亮之外,蜀汉君臣之生平也大都在省志的记载之列,除先主、后主二人被列入先代帝纪,其余大臣在志书中被分置于名宦、人物两个类目之下。作为蜀汉的开济之臣,诸葛亮是记载大部分蜀汉人物生平时无法回避的存在,因此,除了其本人的条目,书中在记载其余蜀汉人物时,大多都涉及了诸葛亮的生平行迹。这些记载的来源主要为《三国志》等正史文献,且内容较为精炼,一般并不全篇照录或是大段摘抄史书原文。

(二)诏令奏议

即与诸葛亮有关的诏书及奏议。事实上,诏令奏议应有当时与后世之分。当时者即成于蜀汉当朝之文;后世者指后来历代产生的与诸葛亮相关之文。前者如明代虞怀忠等修,郭棐等纂《四川总志》所录《后主复诸葛亮丞相策》《乞立诸葛亮庙表》《前出师表》《后出师表》《与群下教》等。至于后世之文,万历九年《四川总志》未见收录,但雍正《四川通志》卷五下祀典一目中收录了康熙十一年《四川巡抚请复武侯祠祀典疏》,即属此类。

(三)遗迹

留存于四川各地的与诸葛亮有关的遗迹。山川、古迹、宫室、关梁等类目的内容一般可归入此类。志书载遗迹的基本体例是先记位置,再记得名缘由及其他相关情况。以万历九年《四川总志》为例,书中所载遗迹合计有45 条。

(四)名物

与遗迹类似,即留存在各地的以诸葛亮命名或与诸葛亮有关的器物,如铜鼓(即诸葛鼓)、石鼓等。万历九年《四川总志》中对于铜鼓的记载是比较简略的,但书“诸葛亮所铸”而已。不过其他志书中也有较为详细的记载,如雍正《四川通志》卷四十六《旧志器物谱》载诸葛鼓,记其形制较详,且卷一绘有铜鼓图八幅,更为直观。

(五)轶事

轶事,即与诸葛亮相关的事迹、传说与故事。

在志书中,轶事通常作为得名的缘由与遗迹或名物一起出现,一般不单独地集中于某一类目之下。这些传说故事,一部分确实能够在相关史书中找到依据,也有一部分与诸葛亮有种种间接关系,但也有相当部分不知所本,甚至带有传说、神怪色彩。

(六)祠庙

即分布于各地的与诸葛亮相关的纪念场所。万历九年《四川总志》中所载祠庙共17 处。这些祠庙按照诸葛亮在其中所处的地位,可以分为三类:独祀、合祀、陪祀。独祀即将诸葛亮作为最主要的供奉对象的纪念场所。此类祠庙通常直接以武侯祠、武侯庙、忠武侯庙、诸葛祠命名,其数量最多,分布最广,共有9 处,分别为:成都府新都治北之武侯祠、成都府府治北之诸葛祠、保宁府葛山上之武侯庙、马湖府之忠武侯祠、夔州府府治八阵台下之武侯庙、龙安府府治东一百七十里之武侯庙、眉州州治之忠武侯庙、天全六番招讨使司治南之武侯祠、黎州安抚司治北之武侯庙。合祀即将诸葛亮作为最主要的供奉对象之一的纪念场所,如位于泸州宝山之武侯祠,又名三忠祠,供奉的对象是诸葛亮及其为国捐躯之子诸葛瞻、孙诸葛尚。又如夔州府有崇忠祠,所祀为诸葛亮、关羽、张飞。陪祀,在此类纪念场所中,诸葛亮处于从属、配享的位置。通常以诸葛亮为陪祀的祠庙中,最主要的供奉对象为先主刘备,如成都府城南二里之先主庙,即今有三国圣地之称的武侯祠。又如成都府万里桥西南的汉庙,所祀为“汉昭烈、孔明、关羽、张飞、北地王谌”。

(七)风俗

即各地留存的纪念、缅怀诸葛亮的风俗习惯。作为诸葛亮一生的主要活动区域,巴蜀地区形成了许多与诸葛亮相关的风俗习惯,有的至今仍在流传。见于万历九年《四川总志》的如卷十四《风俗》所载夔州府踏碛之俗:“《图经》:‘夔人重诸葛武侯,以人日倾城出游八阵上,谓之踏碛。妇人拾小石之可穿者贯以绣缕,携之以回,以为一岁之祥。’”[2]卷十四《郡县志十·夔州府·风俗》

(八)艺文

即与诸葛亮相关的艺文,无论体裁皆归于此类。与诏令奏议类似,艺文也可以分为当时之文与后世之文两类。比较而言,当时之文一般都是实用性的文章,如马良、彭羕之致书;而后世之文的文学性一般较高,主题则多为追思、怀念、议论、品评,其数量在艺文之中占绝对的多数。在志书中,艺文一般按照年代的先后顺序及各自体裁,收录于文、诗两个类目之下,但也有极个别诗文或诗文中的个别词句会像轶事一样,偶见于遗迹之下的相关记载。如表1 中第54 条,夔州府之武侯庙,志书除了标明其位置在“府治八阵台下”之外,便紧接着收录了杜甫的《诸葛庙》一诗。

不过总体而言,方志在艺文方面的收录标准并不全以作者的文学成就或作品的文学造诣而论,而更多地从作者或诗文所题咏的遗迹与本地区的相关性方面来考量,多收咏怀古迹、借景抒情之类,或与当地风俗、遗迹、祠庙相关,体现出明显的地域性特点。

三

以上是志书中诸葛亮相关记载的八种类别。具体分析这些记载的情况,可以发现几个特点:

首先,在记载内容的来源上,方志并不完全取材于《三国志》及裴注。甚至可以说,方志记载取材于《三国志》及裴注之处甚少。在前述的八类记载中,取材于史书最多的两类是生平行迹与诏令奏议,在总计132 条的记载之中,这两类内容总共也只有寥寥十余条。除此十余条之外,书中的其他记载内容通常不见于《三国志》及裴注,它们或出笔记、杂记,或干脆就是民间流传的传说故事。同时,方志的记载也并未穷尽《三国志》的内容。这一点在诏令奏议方面体现得比较明显。方志中收录的诏令奏议既不系统,也不全面,更无明确取舍标准,存在较大随意性。这恐怕是因为编纂者并不曾有计划地进行系统收录——诸葛亮只是众多的与蜀地有关的先贤中的一位,而系统搜集某一位历史名人的相关文牍并不是方志的任务。

其次,即令是取材于《三国志》的部分,方志的记载也通常是以达意为主,字词差异、节引、意引等情况都比较常见。其文字也常常与《三国志》及裴注原文有互舛之处。这些差异有的只是用字、用词的不同,并不影响表述的正确性,无伤大雅,但也有一些错误属于“硬伤”,即明显地与已有的历史文献相悖。如上表1 所列第95 条《乞立诸葛亮庙表》,志书中将此表的作者标注为“督”[2]卷二九《表类》,竟不知此系何人。事实上,此表是景耀六年蜀汉步兵校尉习隆、中书郎向充等人所上,表章原文及作者明载《诸葛亮传》裴注引《襄阳记》,稍加寓目即知究竟。

这种粗疏的、以达意为主的记载方式也同样存在于在艺文方面,如表1 第54 条《武侯庙》一诗,其文曰:“夕游巴子国,屡入武侯祠。竹日斜虚寝,溪风满薄帷。君臣当共济,贤圣亦同时。忽忆吟梁父,躬耕起未迟。”[2]卷十四《郡县志十·夔州府·祠庙》其中“夕游巴子国”显系“久游巴子国”之误,是因形近而致,尚可理解,而“君臣当共济,贤圣亦同时”之后缺了“翊戴归先主,并吞更出师。虫蛇穿画壁,巫觋缀蛛丝。”两整句。查《杜诗详注》,此诗全文为:“久游巴子国,屡入武侯祠。竹日斜虚寝,溪风满薄帷。君臣当共济,贤圣亦同时。翊戴归先主,并吞更出师。虫蛇穿画壁(一作屋),巫觋缀(他本作醉)蛛丝。欻忆吟梁父,躬耕也(一作起)未迟。”[3]同书卷三十三《艺文》中同样收录了此诗,见表1 第118 条,其内容与《杜诗详注》所载相同。此非藉藉无名之诗,乃是杜甫名作,而同书之中前后两次收录便有一正一误,颇显随意。

无论是习隆、向充之上表,还是杜甫诗作,它们都来自习见之书,只要加以核对,必能发现互舛,而这些明显的舛错竟就如此在志书中留存下来,显然是在编纂之时并未经过统一的整理与校勘。当然,这并非不可理解。毕竟方志文献既非正史也非史学论著或学术著作,其主要宗旨还是在于存一地之全史,力求记载一个地区从古到今发展变化的脉络。至于训诂、校勘、核对史料、裁定异同,也确非纂修方志所需要考虑的重点或方志文献的主要价值所在。

最后,方志中的诸葛亮记载存在大量的附会现象,这是一条比较突出的特点。

如前所述,方志在编纂时并不曾系统地围绕诸葛亮进行专题搜集,但即令不加刻意搜求,书中也还是留下了数量众多、分布范围极广的诸葛亮的痕迹。而方志的记载直接取材于正史之处又并不甚多,固然,有一些记载内容是能够从史书中找到一定的依据或线索的,但更多的内容则是于史无据,存在不同程度的附会现象。相关记载中常见“传”“相传”这样的表述,且在遗迹与轶事两方面体现得最为明显。

这些附会,有一部分是因为将诸葛亮视为蜀汉政权的象征而产生的。比如,保宁府有葛山,是由于“汉诸葛屯营,因名”[2]卷十一《郡县志七·保宁府·山川》;叙州府有武侯塔,是“诸葛亮所建以誓蛮戎者”[2]卷十二《郡县志八·叙州府·古迹》;平茶洞长官司有诸葛洞,是“相传武侯征九溪蛮”[2]卷十八《郡县志十四·平茶洞长官司》而得名;夔州府有铜锣关,“在奉节县南四百里,有诸葛武侯城池”[4]卷四下《夔州府》;广元县有筹笔驿,“诸葛武侯出师,尝驻军筹划于此”[4]卷四十五《外纪》;雅州府有安靖寨,“在清溪县界,即诸葛武侯战场也”[4]卷四下《夔州府》。这些山、塔、关、寨常与诸葛亮的军事行动产生联系,有些干脆就直接以此而命名。这些带着战争底色的遗迹与传说映衬出三国的确是个战乱频仍的时代,而诸葛亮当年是否真的率军踏遍川南川北并在这些遗迹的所在地一一经过,实在是无从稽考,但蜀汉政权在管辖范围内驻扎军队或是开展军事行动(特别是史书与方志都有记载的征讨少数民族的军事行动)则是必然之事。很有可能当地人将诸葛亮视为蜀汉政权的象征,进而将蜀汉政权的军事行动视为诸葛亮的军事行动,将蜀汉军队驻扎的地方视为诸葛亮的营寨,从而附会出与此相关的遗迹与传说。

然而另一些附会则带着传说与神怪的色彩,使人难与作为一个政治家、军事家的诸葛亮联系起来。如万历九年《四川总志》卷五载有诸葛井,“相传武侯欲通井络王气,故为此井”[2]卷五《郡县志一·成都府·山川》。又如雍正《四川通志》卷四十五《外纪》记载:“蜀临邛县有火井,汉室之盛则赫炽。桓灵之际,火势渐微,孔明一窥而更盛。至景耀元年,人以烛投而灭,其年并于魏。”[4]卷四十五《外纪》不过这倒也并非是方志“原创”的内容,毕竟对于诸葛亮的神化自当世就已经开始。像是“火井复炽”的传说便来源于刘敬叔《异苑》。《异苑》成书于是南朝刘宋时,在此之前,西晋张华《博物志》中就已经出现了同样的记载,只是未与汉室之兴衰加以联系。而经历一千余年岁月之后的诸葛亮除了是政治家、军事家之外,还渐渐成为神机妙算、无所不知的仙家,且这种形象到明清之际已经基本固定下来,并以神怪传说的方式留存于方志之中,成为反映当地诸葛亮崇拜的一种表现。

除了遗迹与轶事,方志中甚至还收录了托名诸葛亮的伪作。表1 第81 条《皇陵庙记》一文,署名汉诸葛亮,其文曰:“仆躬耕南阳之亩,遂蒙刘氏三顾草庐,势不可却,计事善之。于是情好日密,相拉总师。趋蜀道,履黄牛,因睹江山之胜,乱石排空,惊涛拍岸,敛巨石于江中,崔嵬巑岏,列作二峰,平治浲水,順遵其道。非神扶助于禹,人力奚能致此邪?仆纵步环览,乃见江左大山璧立,林麓峰峦如画。熟视于大江重复石壁间有神象影现焉,鬓发须眉冠裳宛然如彩画者。前竖一旌旗,右驻一黄犊,犹有董工开导之势。古传所载黄龙助禹开江治水,九载而功成,信不诬也。惜乎庙貌废去,使人太息。神有功助禹开江,不事凿斧,顺济舟航,当庙食兹土。仆复而兴之,再建其庙貌,目之曰:黄陵庙,以显神功。”[2]卷二五《文三·记类》此作实在过于粗劣不文,一望即知其伪。彭波《诸葛亮〈黄牛庙碑〉辨伪》一文从内容、形制、铭文形态等方面入手,指出此碑及碑文均系后世托伪之作,并合理地推定了造伪的年代与背景,指出此文应是明中期之作,论述翔实,可供参看[5]。

从历史研究的角度而言,这些围绕着诸葛亮而产生并流传下来的附会,尤其是其中于史无据错谬百出的部分并不能作为史料来看待与运用。但从文化现象的角度而言,它们甚至比于史有据的部分更值得加以注意与研究——它们真实地反映出四川地区千百年来层层累加而成的对诸葛亮的追慕与崇拜之情。

事实上,一些学者已经指出:在西南地区的民间传说特别是少数民族的传说中,诸葛亮的形象是矛盾交织、毁誉互见的。诸葛亮当然是神机妙算的军事家和爱护百姓的政治家,他用兵如神,南征北战,同时帮助百姓发展生产,为此也时常修建各种水利设施甚至发明各种用具。但他的形象并不总是仁慈而智慧,在另一些传说故事中他又是也被视为灾难的源头,愚蠢而凶残[6]。这一研究结论是符合常理的,然而,至少在本文所见的方志记载之中,诸葛亮的形象却并未体现出这种毁誉互见的矛盾性,而是绝对正面的,并且在官方与民间表现得高度一致。遍览表1 中的记载,竟对诸葛亮无一语恶辞。无论是夹杂在生平、遗迹后的只言片语,还是修缮祠庙的记录,无论是兴盛于民间的名物、风俗与传说,还是地方官员或名人的题咏,不同类别的文本中所反映出的对诸葛亮的情感都是正面的歌颂、崇敬、怀念、追慕。即令个别记载本身可能是荒诞不经的、托伪附会的,但其中体现出来的情感却仍然一般无二。

这样的怀念与追慕,最根本、最重要的成因当然是因为诸葛亮本身确实是一位杰出的历史人物。正如势必是先有了所谓的八阵遗迹,才能在遗迹所在的夔州府产生以到此游览为主要活动内容的踏碛风俗;势必是先有了先主庙,才能在先主庙所在的成都府产生游喜神方的风俗。空穴来风,未必无因,风俗习惯势必依附于当地遗迹而产生并流传,而一切对诸葛亮的怀念与追慕,也势必滋生于其本人逸群绝伦的前提上。无论是个人特质还是平生功业,诸葛亮都是古今公认的顶尖人物,是后世所推崇的人臣之典范,也是民族精神的代表之一。再具体到四川地区而言,诸葛亮治蜀之功绩素来为古今学者所称道。在他作为蜀汉实际执政者的岁月里,蜀汉政治清明,兵强国富,经济、文化都得到发展,他的治理切实地庇护与造福了一方百姓。四川地区作为蜀汉治下的核心区域,临近蜀汉的统治中枢而远离南征与北伐的主要战场,其安定繁荣的程度较蜀汉治下的其他地区自然更为突出,而生活在蜀地的百姓因之也会对诸葛亮感念尤深。他们尊崇、追慕诸葛亮,也向往诸葛亮为蜀地带来的那种清平治世,以至于凡是名物、遗迹、祠庙、轶事、风俗,都千方百计地想与诸葛亮攀上关系并以此为荣:或是他所开辟,或是他所发明,或是他所行经,或是他所停驻,或是为了纪念他,或是为了获得他的福佑。甚至一座与诸葛亮实在毫不相干的黄陵庙,当地人也要托他之名作上一篇庙记来增色。

正所谓“蜀国之风,蜀人之心,锦江清波,玉垒峻岭,入海际天,知公德音。”四川地区的诸葛亮崇拜现象非止体现于明清时期的方志记载之中,至今仍然不难觅到它的踪影。蜀地官民对于这位粹白忠贞、折而不挠、廉洁奉公、鞠躬尽瘁的贤相的缅怀与追慕自他去世之时便已开始,这种朴素的情感再加上历代统治者对诸葛亮的不断尊崇、地方官员士绅为了便于治理或是揄扬地方文化的有意引导,种种因素叠加作用,使得诸葛亮崇拜在巴蜀大地上历久弥新,绵延千载而不绝。

本文的研究仅围绕明清四川省志而开展,在取材范围的广度与深度上是极其有限的,只是从方志文献出发来探寻诸葛亮崇拜的一个尝试。一种地域文化的形成与流传,很大程度上与当地的政治、经济、文化、地缘等种种要素相关联,从地方文化现象与方志文献之间的关联与相互作用这一角度而言,诸葛亮崇拜与它在方志中的体现还有更多可以深入挖掘的研究空间。而如何体察诸葛亮崇拜现象中的民族精神内核,如何赋予它新的时代精神,如何更好地将它传承下去,使之能够启沃无穷,滋养与启迪更多的后人,则是同样值得今人思考的又一大课题了。

- 湖北文理学院学报的其它文章

- 从《文苑英华》看孟浩然在宋初的接受