“一带一路”共建国家物流通道联通格局及其成效分析*

蔡燕琦

寻求包容与可持续的全球治理体系是国际社会的主要诉求,物流通道作为共建“一带一路”倡议中先导性建设领域,不仅使生产要素流通更为便捷、有效联通共建国家国际国内两个市场,也为一国在经济、能源和战略安全上占主动权提供支撑。党的二十大报告提出,“推动共建‘一带一路’高质量发展”“维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系”。当前,全球进入互联互通发展新阶段,物流通道格局正在深刻改变区域经济格局。在共建国家的努力下,共建“一带一路”已经初步形成了跨国经济合作的基础和发展框架,中国与共建国家复合型物流通道正在形成,为持续推进更高水平对外开放和推动共建国家在区域经济一体化提供了先决条件。

一、物流通道建设在共建“一带一路”中的重要作用

互联互通是世界各国发展的共同需要,物流作为连接生产与消费的重要环节,在供应链打造、产业链延伸、价值链提升上具有支撑作用;物流能力也越来越成为国家核心竞争力,在一定程度上决定了构建国内国际双循环的新发展格局质量。

(一)共建“一带一路”物流联通格局的科学内涵

目前,国内外学术界对物流通道的定义尚未进行系统性描述,我国《物流术语》(GB/T 18354—2021)对国际物流、国际铁路联运、国际多式联运、国际货运代理、大陆桥运输等术语进行了定义,未对物流通道进行定义。随着共建“一带一路”的深入,“一带一路”物流通道联通的内涵不断丰富、拓展,本文在国内外学者相关研究的基础上,将物流通道定义为:基于物流运输通道,以物流枢纽城市或通道节点为支撑,通过现代技术及方案满足区域间贸易需求,超越货物简单物理空间位移的全方位开放“硬联通”与“软联通”物流联通系统。明确“一带一路”物流通道联通,核心基于坚持共商共建共享原则,秉持绿色、开放理念,以实现高标准、惠民生、可持续目标,深化务实合作,加强安全,促进共同发展。通道具体包括铁路、公路、航空、港口、中欧班列、能源和数字信息为主体的联通,建设开放、创新、包容、合作、绿色的通道联通之路,设施联通与国际规则标准兼备的软硬联通,完善的“一带一路”国际合作机制,健全的通道安全保障与争端解决机制等。

(二)共建“一带一路”物流通道的重要作用

1.为“一带一路”共建国家供应链产业链升级提供新机遇

物流通道联通优化重塑全球供应链产业链价值链。首先,物流通道充分整合各环节的信息和产品,基于此促进产业链上下游合作,参与全球价值链收入分配。并在向外输出商品和服务的同时,建立多元化的物流通道,构建稳固、韧性的国际供应链生态系统。其次,共建“一带一路”物流通道将陆上与海上物流联结一体,将物流通道与产业链深度融合,使共建国家的商流、资金流、信息流在生产和流通环节被分解,通过分工、外包到更具优势的地区。同时,也为受地理空间限制的国家的行业与企业“走出去”提供支持,促使这些产品、服务和企业通过物流通道融入地区价值链,参与全球价值链的建设。

2.为“一带一路”共建国家产业空间布局与转型提供新机遇

合理与协调的地区产业结构是地区经济增长的重要保证,在传统的地区产业结构调整优化中,往往受到地理空间距离的限制与复杂的非关税壁垒的制约。一方面,物流通道提升产业发展轴功能,区域物流通道依托区位优势吸引产业在物流通道沿线布局,使生产要素在通道沿线或附近集聚与扩散,带动共建国家产业集群的形成,推动区域特色产业和产业带发展。另一方面,通过物流通道建设,实现基础设施标准化建设,加速国家间城市群要素充分流动,寻找国内与共建国家联通节点城市,并以节点城市的产业为基础,形成上下游产业联动关系和产业价值区位。助力物流通道节点城市融入世界产业链,并通过物流通道联通加深与共建国家的产业链有效对接,带动共建国家其他产业的快速发展,推动区域经济一体化逐步实现。此外,物流通道推动共建国家原有产业升级与布局重组,形成辐射式的通道网络,促进在全球价值链分工下的产业布局调整与产业结构优化升级。

3.为我国和“一带一路”共建国家深度参与全球经济治理提供新机遇

全球化的经济需要全球化的治理,共建“一带一路”不仅是新发展阶段我国扩大和深化对外开放、统筹国内国际两个市场、深度融入世界经济体系的需要,也是加强与外部世界的互利合作,促进共同进步、实现共同繁荣的必然选择。

首先,共建“一带一路”物流联通在我国统筹国内国际两个市场中扮演重要角色,一是增强国内大循环的内生动力。我国对外开放格局与区域经济的发展变化,引起国内国际物流联通格局发生改变。一方面,物流通道的联通能够提升供给能力,通过优化通道设施发展空间布局,建设现代流通体系,强化疏通流通体系的瓶颈和堵点,不断提高供给质量和水平。另一方面,通过投资对优化供给侧结构的关键作用,激活需求潜力,提高国内物流通道联通效率,促进高效供给适配需求,提升满足国内大循环巨大需求的能力。二是提升国际循环的质量与水平。我国当前从开放空间上沿海与内陆地区还较不平衡,通过“一带一路”物流通道,实现国内国际区域更好地对接区域互联的开放通道。

其次,共建“一带一路”有利于全球经济复苏与发展。作为一个发展中大国,以共建满足相关发展中国家发展的需要,为共建国家提供构建突破发展瓶颈的合作模式,促进全球经济治理体系调整和发展。一方面,物流通道推进我国和共建国家深入参与全球产业分工与合作,增强国内国际两个市场的资源联动,更好地提升共建国家对外整合产业链供应链能力。另一方面,基于各类物流通道,联通中亚、东南亚、西亚乃至欧洲的铁路、公路网,形成若干条陆上大通道与海上大动脉,打破长期以来的陆权和海权分立格局,推动欧亚大陆与太平洋、印度洋和大西洋的陆海一体化,实现陆海联通、双向平衡的经济循环和地缘空间,借助“一带一路”物流通道联通为经济全球化加速提供动力。

二、共建“一带一路”物流通道建设格局及其成效

共建“一带一路”倡议提出十年来,中国与共建国家物流通道互联互通不断推进。目前,“六廊六路多国多港”的物流通道互联互通架构已基本形成,打通了我国与共建国家经贸合作的“物流走廊”,有效促进我国的制造业产品“走出去”以及能源、资源品输入国内,为畅通国内国际双循环注入强动能。

(一)共建“一带一路”物流通道建设总体联通格局

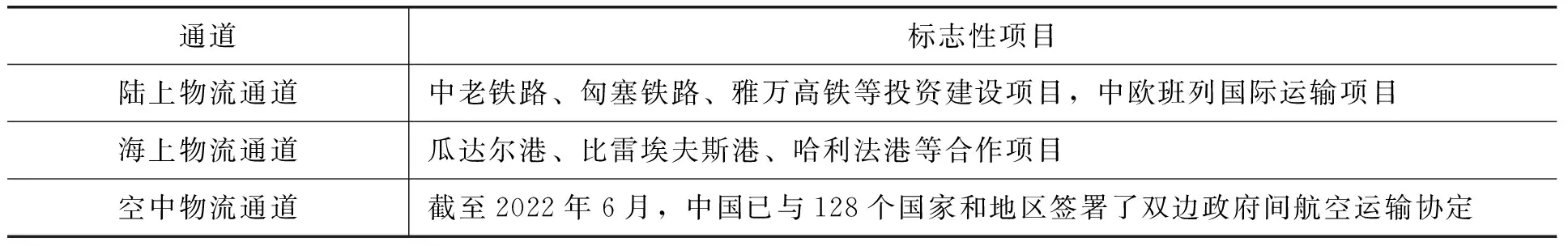

物流通道联通首先是基础设施空间的联通,基础设施通道事关国家和地区经济发展,长期以来世界各国侧重于在一国内部推动联通建设,跨国通道建设进展缓慢。随着国际贸易与区域性组织的发展需要,突破国土限制的区域通道建设得到广泛共识。“一带一路”共建国家已经形成具有区域性高水平、大规模的物流通道,分布于亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲,截至2023年6月底,签订协议的国家多达152个,国际组织32个。(1)中国已与152个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件[EB/OL].中国新闻网,2023-07-18.由此形成了“一带一路”共建国家在陆、海、空物流通道方面一系列标志性项目成果(见表1)。

表1 “一带一路”共建国家各类物流通道标志性项目

此外,2015年以来我国对“一带一路”共建国家的非金融类对外投资额占我国全部非金融类对外投资额比重逐年提升。2022年达1410.5亿元,占比达17.9%,(2)2022年我国对“一带一路”沿线国家投资合作情况[EB/OL].中国一带一路网,2023-02-21.可以看出,我国与“一带一路”共建国家已经形成较为稳定的物流通道建设合作关系。

从贸易额数据看,共建“一带一路”以来,我国外贸总额呈现稳步增长。到2022年,我国进出口总额达42万亿元,同比增长7.61%,总体呈现平稳增长态势。其中,对共建“一带一路”国家的进出口贸易总额占我国进出口总额的比重逐步提升:进口占比从2013年的43.20%提升至2021年的接近45%,出口占比从2013年的35.56%提升至2021年的39.97%。(3)中国海关、Wind数据库。由此可见,物流通道联通在一定程度上带动了地区间贸易往来。

(二)“六廊六路多国多港”物流通道格局初步形成

1.亚欧大陆桥物流通道

亚欧大陆桥物流通道分别依托亚欧大陆桥、新亚欧大陆桥原有铁路线路,联通太平洋与大西洋的陆上物流大通道,将欧洲与亚洲海上物流通道连接起来。目前已经形成三条线路:一是基于西伯利亚大陆物流通道,全长约130000公里。二是基于新亚欧大陆桥物流通道,全长约10900公里,辐射亚欧大陆三十余个国家或地区,成为陆海联通的第二条国际物流大通道(陈文玲,2015)。三是随着中吉乌铁路建设的推进,为我国向中亚及波斯湾地区拓展新的物流通道提供了更多联通可能性。整体上看,这三条物流通道从物流通道辐射范围、联通国家地区与区域资源循环三方面构筑起物流联通通道的空间格局。不同于西伯利亚大陆桥覆盖国家少、辐射范围窄、物流量相对有限,新亚欧大陆桥将我国广大中西部地区纳入物流通道中,推动中西部城市依托物流通道融入经济全方位的互联互通。随着物流通道的不断扩大,亚欧大陆桥物流通道将带动东亚、欧亚大陆中部与欧洲联通的物流大循环。

2.中蒙俄物流通道

中蒙俄物流通道主要联通我国京津冀与东北地区、蒙古国与俄罗斯两国。这两条通道通过联结满洲里、绥芬河口岸与俄罗斯、欧洲市场,在盘活俄罗斯铁路、港口基础上,辐射我国长三角、珠三角、环渤海湾的海铁联运,同时也为日韩经我国海铁联运过境出口到欧洲的货物提供新通道,由此共同构成中蒙俄三国的重要贸易通道。中蒙俄三国在经济上具有互补性,蒙古国和俄罗斯的矿产资源丰富,中国作为全球最大的资源能源进口国之一,能够充分消化蒙俄两国能源产品的出口市场。与此同时,中国较为发达制造业也成为蒙俄两国轻工产品的重要依赖对象。因此,产业结构的互补性决定了中蒙俄物流通道具有较大的物流需求。

3.中巴物流通道

中巴物流通道是共建“一带一路”的样板通道,中巴物流通道自我国新疆喀什起,通过红其拉甫口岸进入巴基斯坦,途经伊斯兰堡、拉合尔,到达瓜达尔港。今后这条物流通道能向东西南三个方向延伸,向东联通我国内陆地区,向西可联通伊朗、伊拉克和土耳其,向南与海上丝绸之路对接,成为多向开放的大通道。这条通道不仅能够大幅缩短我国新疆地区与南亚、中东和非洲的贸易往来距离,还能承接来自中东地区的能源运输,构建多层次的物流联通格局。

4.孟中印缅物流通道

孟中印缅物流通道是除中巴物流通道外,中国联结南亚和印度洋地区的又一大通道。孟中印缅物流通主要经我国云南边境,以云南为中线,向北辐射我国内陆地区,向南联通南亚、东亚和东南亚三大经济板块。

5.中国—中南半岛物流通道

中国—中南半岛物流通道北起我国广西南宁和云南昆明,往南贯穿越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚等国,终抵新加坡。目前,中国—中南半岛物流通道以海运和公路运输为主。此外,该通道班列为其拓展国际多式联运方面增加了合作网络。

6.海上物流通道

海上丝绸之路为我国海上物流通道,主要有两个方向:一条是从我国东南沿海出发,由马六甲海峡西穿印度洋到波斯湾,该条物流通道可以联通伊朗、伊拉克、沙特地区丰富的石油资源。另一条是从我国东南沿海到印度洋,再向西经过苏伊士运河至地中海和欧洲,联通我国与欧洲、南亚、东南亚、东非的商品货物贸易物流大通道。从国家战略上看,要构建亚太地区影响力与竞争力,这条通道能成为海上物流补给通道。

总而言之,“一带一路”共建国家物流通道联通建设已经形成“六廊六路多国多港”框架,中国国际物流通道联通八方,显著带动区域物流效率提升,成为推动中外贸易往来的重要支柱,在我国与共建各国共享发展成果上取得了积极成效。

(三)“一带一路”共建国家物流通道建设分类联通格局及其成效

十年来,共建“一带一路”形成了互联互通的国际化大流通格局,打破人为制造的屏障与壁垒,大大提高了全球经济的联通与嵌套水平。当前已实现“一带一路”共建国家跨境公路、铁路和铁海联运等多种物流组织形式常态化运行,至2022年底,目的地已覆盖全球119个国家和地区的393个港口,(4)数读西部陆海新通道[EB/OL].西部陆海新通道门户网,2023-03-29.初步实现了丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的有机衔接。

1.铁路物流通道建设成为主力军

铁路是国民经济大动脉,是陆路物流通道的重要载体。目前,中国已规划推动六大物流通道,分别从中国西南、西北和东北三个方向出境,建设完善了11个边境铁路口岸和7个内陆口岸,(5)国家开发银行,联合国开发计划署,北京大学.“一带一路”经济发展报告[M].北京:中国社会科学出版社,2017.基本实现了“一带一路”铁路的基本联通,具体的边境铁路口岸分别位于我国内蒙古、新疆、云南和广西。其中,阿拉山口铁路口岸与霍尔果斯铁路口岸连接新亚欧大陆桥物流通道,满洲里铁路口岸与二连浩特铁路口岸连接中蒙俄物流通道,河口铁路口岸与凭祥铁路口岸连接中国—中南半岛物流通道。

从开通运行的具体铁路线看,目前,中老铁路、匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段、雅万高铁、肯尼亚蒙内铁路、巴基斯坦拉合尔橙线轨道交通开通运营。中蒙俄铁路通道升级改造和发展可行性研究也于2022年启动。同时,铁路技术装备出口全球100多个国家和地区,实现了全产业链“走出去”(刘志强,2022)。中老铁路是共建“一带一路”的典范项目,自2021年12月开通运营后,联动国内20余个省份相继开行跨境货物运输,对接中老铁路。其覆盖南亚、东南亚等共建国家,大幅压缩了中国和东盟间跨境货物运输时间,仅货运时间就比海运缩短了近20天(张典标等,2023)。中老铁路开行22个月,就累计发送旅客2009万人次、货物2680多万吨。(6)中老铁路开通22个月累计运输货物超2680万吨[EB/OL].新华网,2023-10-04.此外,中泰铁路取得新进展,匈塞铁路匈牙利段全面进入铺轨施工阶段。

作为重要的通道运输载体,中欧班列的开行大幅提升沿线物流联通效率。经过多年探索发展,中欧班列已步入高质量发展轨道,成为便利快捷、安全稳定、绿色经济的新型国际运输组织方式,也成为中国参与全球开放合作、高质量共建“一带一路”的生动实践。当前已经形成横贯亚欧的物流通道网络延伸。中国国家铁路集团有限公司数据显示,中国境内已铺画时速120公里的中欧班列运行线86条,联通中国境内112个城市,通达欧洲25个国家和地区超过200个城市,以及共建11个亚洲国家和地区超过100个城市。可以说,我国已构建一条贯通亚欧大陆,基于铁路网以中欧班列为依托的国际物流通道大动脉,辐射欧洲全境。

同时,以“中老铁路+中欧班列”模式运输过境的货物列车,实现了铁路与班列之间的连接贯通,成为一条横跨南亚、东南亚与欧洲之间的物流联通新通道。2023年上半年,中欧班列开行8641列、运送货物93.6万标准箱,同比分别增长16%、30%(姚亚奇,2023)。中欧班列的发展不仅扩大了“一带一路”物流通道覆盖地区,提高了共建国家铁路通道效率,还打通了共建国家多式联运格局的形成与联通。

一方面,中欧班列86条运输线路,将欧洲25个国家和地区217个城市串联一体,成为“一带一路”建设的重要成果。(7)吉尔吉斯斯坦前总理:中吉乌铁路有望推动中亚更快发展[EB/OL].光明网,2023-10-09.尤其是《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》的启动实施,陆续扩能改造了联通我国西北、东北等边境的新疆霍尔果斯与阿拉山口、内蒙古二连浩特与满洲里等口岸站工程,启动中欧班列集结中心示范工程建设,包括郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个城市枢纽节点。仅2016~2021年中欧班列年运输货值由80亿美元提升至749亿美元,在中欧贸易总额中的占比从1.5%提高到8%(暴媛媛,2022)。中欧班列年开行数量由2016年的1702列增长至2022年的16000多列,(8)中国一带一路网。这说明基于铁路物流通道联通带来的城市建设与贸易效率得到了有效提升。

另一方面,中欧班列基于西部陆海新通道、长江黄金水道等通道以及沿海港口海铁联运方式,向东联通韩国、日本等国,向南联通新加坡、泰国等国;通过波罗的海、黑海、地中海海铁联运及莱茵河水铁联运等方式,向西联通英国、北欧各国、地中海沿岸各国以及欧洲大陆腹地,形成了“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的通道格局。

2.公路通道结构持续优化

公路是综合物流通道中服务范围最广、发展速度最快的陆路物流通道,在地形复杂、人口密度不高以及经济欠发达地区,是经济便捷的物流通道选择方式。目前,“一带一路”共建国家公路物流通道联通体系基本形成,一些重大项目也顺利开工或规划开设。其中,在中国—东盟区域,基本建成或规划建设高速公路通道主要有8条。经中国云南与邻国联通的中老泰公路、中越公路、中缅公路以及中印公路国内段基本建成高速公路。随着广西崇左、靖西至龙邦高速的建成,也打通了中国西南地区通往东南亚各国的陆路通道。基于公路通道网络的完善,参与共建国家在国际组织支持下,实现通行货车免检免验以及与几十个国家的互认。中国企业在共建国家公路建设中发挥了积极作用,以中航国际为例,中航国际于2013年完工全长154公里的“北部战区A09公路项目”,打通了斯里兰卡南北交通大动脉;2019年,中航国际完工斯里兰卡“一带一路”倡议的重点项目南部高速公路延长线第一标段,极大缩短从斯里兰卡首都科伦坡至南部汉班托塔港的时间,为两大港口和贸易区之间的行商往来增加便利。(9)“一带一路”十年:中航国际将发展与幸福带给世界[N].中国日报网,2023-06-28.此外,中巴物流通道“两大”公路顺利完工并移交通车,中国在欧洲承建的首条高速公路塞尔维亚E763通车(蒋希蘅等,2023)。

3.港口航线通道功能显著强化

21世纪海上丝绸之路与国际海运主航线契合度高,共建国家对国际海运和港口的需求较为旺盛。航运是我国对外开放的先行领域,也是我国国际化程度较高的行业之一。十年来,“一带一路”共建国家持续推进港航领域的合作,中国已与100多个国家和地区建立了航线联系,航线覆盖“一带一路”所有沿海国家和地区,服务网络不断完善,海运连接度全球领先。(10)航线覆盖“一带一路”沿线所有沿海国家和地区我国海运连接度全球领先[EB/OL].中工网,2023-07-11.目前,我国长三角、珠三角、环渤海、东南沿海和西南沿海港口群已与全球港口建立航线关系,带动了海上丝绸之路共建各国经贸的发展。特别是西部陆海新通道以重庆为运营组织中心建设的多式联运方式通达全球119个国家和地区393个港口(苑基荣,2023),带动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的联通。此外,我国也参与共建国家港口建设,如希腊比雷埃夫斯港、斯里兰卡汉班托塔港、巴基斯坦瓜达尔港等港口的建设经营。作为合作共赢成果的缩影,希腊比雷埃夫斯港已成为地中海第一、欧洲第四大综合性港口和全球发展最快的集装箱港口之一。其2022财年营业收入达1.95亿欧元,同比增长26.2%,净利润5290万欧元,同比增长43.9%,为当地直接创造3000多个就业岗位,间接创造10000多个就业岗位(杨逸夫,2023)。由此带动以比雷埃夫斯港为起点的中欧陆海快线快速发展,形成中欧第三条贸易大通道,辐射中东欧9国、7100万人口(杨逸夫,2023)。此外,21世纪海上丝绸之路的重要节点吉布提港口,在2022年非洲集装箱港口绩效排名中位列第三,在全球348个集装箱港口绩效排名中列第26位。(11)吉布提港在2022年非洲集装箱港口绩效排名中位列第三[EB/OL].商务部官网,2023-05-28.此外,斯里兰卡南部的汉班托塔港、意大利瓦多集装箱码头、阿联酋哈利法港二期集装箱码头逐渐成为共建“一带一路”的重要航运支点(陈文玲和谢兰兰,2023)。

4.航空通道网络不断拓展

共建“一带一路”辐射带动作用也延伸至航空领域,空中航线网络密度不断提高,联通程度越来越高,构建起新时代“空中丝绸之路”。截至2022年底,我国已与128个国家或地区签订了双边政府间航空运输协定,其中“一带一路”共建国家100个,新开设大量航线,与64个国家或地区保持定期客货运通航(刘英和陆洋,2023),航班总量占中国国际航班总量的60%以上。(12)③精彩故事通过“空中丝路”传递(见证十年,“一带一路”风华正茂②)[N].人民日报(海外版),2023-08-29.仅东方航空公司就在19个共建国家设立了19个境外营业部,涉及23个通航点。③此外,中国企业还参与共建国家机场建设,构建空中物流通道。其中,巴基斯坦的首都机场和瓜达尔新国际机场就是典型代表项目,前者已竣工,后者即将竣工。瓜达尔新国际机场建成后,不仅成为巴基斯坦境内的最大民用机场,也将成为“一带一路”中企走出国门的名片。中国援建的尼泊尔博克拉国际机场投运,是中国与尼泊尔“一带一路”合作重点工程,被誉为尼泊尔“国家荣誉工程”,对尼泊尔从“陆锁国”真正成为“陆联国”具有重要意义。

5.管道通道辐射范围与能力提升

能源通道是物流通道的延伸,包括油气管道和电力通道,也是能源跨境运输的主要路径。油气通道是“一带一路”能源资源开发的核心组成部分。近年来,随着中国能源“走出去”合作的实施,物流通道联通使得能源互利合作向纵深发展。十年来,中国已经初步构建中国西北、东北、西南三大陆上和海上油气通道大格局,建成了中哈原油管道、中亚天然气管道、中俄原油管道、中缅油气管道等,合计原油运力7200万吨/年,天然气运力1050亿立方米/年;连同海上通道的运输能力,助力满足“一带一路”共建国家和中国的油气运输需要。这些油气通道将资源国、过境国和消费国紧密连接在一起,大幅提升了油气资源开发利用水平。截至目前,中国企业在全球60多个国家和地区参与运营和管理260多个油气投资项目,2022年油气作业产量3.8亿吨,是2012年的两倍,为稳定全球能源供应作出了积极贡献。其中,在共建“一带一路”的26个国家中投资了100余个油气项目,2022年作业产量2.7亿吨,占海外总产量的70%。(13)“一带一路”油气合作这十年:回顾与展望[EB/OL].新华财经,2023-06-06.中国与有关国家和地区先后共同建成投产了中国—中亚天然气管道ABC线、中缅原油和天然气管道、中俄东线天然气管道等跨境油气管道,建立形成了中亚—俄罗斯、中东、非洲、美洲、亚太等五大油气合作区(姚金楠,2023)。在重大标志性能源合作项目方面,俄罗斯亚马尔液化天然气项目、巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目、巴基斯坦卡拉奇核电站项目、巴基斯坦卡洛特水电站项目等一大批“一带一路”能源合作重大标志性工程建成投运,为共建国家和地区能源的安全保障、供应、结构优化和技术创新等方面起到了推动作用。

十年来,在能源电力领域,中国电力企业积极发挥多方面综合优势,通过“一带一路”共建国家电力投资项目的建设,实现了区域能源在更大范围的优化配置,大力提升能源保障水平,为当地经济社会可持续发展注入强劲动能。自共建“一带一路”倡议提出以来,中国主要电力企业对外直接投资的主要项目累计260个左右,以太阳能发电和风电为主的新能源发电项目数量占比超过30%。中国主要电力企业在“一带一路”共建国家累计完成投资额3000万美元以上的项目119个,总金额221.7亿美元;签订电力工程承包合同约997个,总金额1544.5亿美元。特别是2021年以来,新能源投资数量占比显著上升,保持在50%以上,这在一定程度上激励、带动邻国的能源转型。

6.数字物流通道成为新引擎

数字经济时代,数字信息已成为经济社会运行中必要的生产要素,如何构建一条畅通的信息通道,助力“一带一路”共建国家发展,成为各国关注与思考的重点。随着中国与“一带一路”共建国家区域重点合作渠道拓宽、合作机制完善与合作意愿的加强,“数字丝绸之路”借助光纤电缆和移动网络连接,帮助共建国家实现通信基础设施的互联互通。当前,中国已与18个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录,与29个国家建立“丝路电商”双边合作机制,(14)我国已与29个国家建立双边电子商务合作机制[EB/OL].中国政府网,2023-09-07.与周边国家累计建设34条跨境陆缆和多条国际海缆,直接连通亚洲、非洲、欧洲等地,有力推动了全球网络联通(林子涵,2022)。其中,中巴数字丝绸之路成为“一带一路”数字通道建设中的示范性工程。在5G网络建设方面,华为、中兴和中国移动等多家企业为“一带一路”共建国家的数字基础设施建设提供帮助,在赞比亚、埃及、尼日利亚等国家合作建设了5G网络,为当地居民提供了低成本接触网络的途径。在数据平台建设方面,中国—东盟信息港、中阿网上丝绸之路建设步伐不断加快,其中基于北斗高精度的中国—东盟跨境地质灾害监测系统已在5个东盟国家进行示范应用。华为建设了全国首个5G华为“数字小镇”,成为推动与东盟国家中小企业数字化转型合作的新平台。阿里云也在全球建设数据中心和地域节点,为共建国家提供云计算、大数据等服务支撑。

此外,跨境物流通道为跨境消费实现提供基础。近年来,以电子商务、移动支付和跨境电商为代表的数字经济合作成为“一带一路”贸易增长新引擎。根据商务部数据,截至目前,中国已与29个国家建立“丝路电商”双边合作机制,跨境电商贸易已经覆盖“一带一路”共建所有国家和地区。

7.多式联运初显规模

当前,铁路“散改集”为“一带一路”物流多式联运创造基础。铁水联运是“一带一路”建设过程中集装箱运输的发展趋势。集装箱铁水联运具有高效、安全、绿色等突出优势,是国际上多式联运的重要模式。发展集装箱铁水联运是推动物流综合运输发展的重要举措。国家发改委于2022年1月印发的《“十四五”现代流通体系建设规划》对大力发展多式联运给出了明确的指引,提及未来要以铁水联运、江海联运、江海直达、国际铁路联运等为重点,打造多式联运品牌。交通运输部数据显示,我国2022年完成集装箱铁水联运量874.7万标准箱(TEU),增长16%。铁水联运快速发展,这将为共建“一带一路”国际物流通道发展带来新的可能性。

三、“一带一路”共建国家物流通道联通建设中尚存在的问题

当前“一带一路”进入高质量发展阶段,要在后疫情时代更好地推动“一带一路”物流通道联通建设,还须全面、客观地分析共建“一带一路”物流通道高质量发展面临的问题与挑战。

(一)全球不稳定性因素增多,共建“一带一路”不确定因素增多

第一,美国等主要发达国家和印度等周边国家对共建“一带一路”积极性不够,特别是拜登政府推出旨在打造所谓高质量基础设施的“重建美好世界”倡议,对冲共建“一带一路”,以应对“一带一路”对全球供应链、国际贸易、金融体系的影响,增加了部分国家共建的不确定性。此外,地缘冲突、单边主义和贸易保护主义成为影响世界经济发展的重要因素,不仅冲击全球产业链供应链,还在一定程度上限制了世界经济的跨境贸易和投资。

第二,后疫情时代,全球化、多边主义遭到挑战,增加了全球经济可持续增长的不确定性,最明显的变化是逆全球化、供应链本地化趋势更加显著。美国、日本与欧洲一些国家重构产业链供应链,将关系国家安全与人民健康的相关产业迁回。同时,受疫情“疤痕效应”的影响,世界经济依然存在一定的下行空间,增长乏力,这将增加全球贸易投资和经济复苏的不确定性,也为“一带一路”物流通道高质量发展带来新的挑战。

第三,新冠疫情造成共建国家经济衰退,使部分国家投资环境倒退。当前,世界经济面临的多重危机并未完全消解。美国高通胀和货币政策的大幅收紧给世界经济发展蒙上阴影,其高通胀、高利率、高债务和高风险并行带来的负面影响将外溢至多国,也不利于相关国家投资环境改善。

(二)相关国家物流通道高质量共建水平不尽统一

第一,各类物流通道对接有效性待提高。总体上,目前六大物流通道均处于建设中,各条物流通道的联通性程度不一,且多集中于单类联通。具体来看,中东欧、南亚和中亚地区联通以铁路为主。公路联通主要集中于西亚、东欧地区。航空联通空间分布较为分散,以旅游联通为主,主要分布于东南亚、南亚、中亚、中欧等地区。物流通道综合性联通水平较高的通道分布在东北亚、中亚、南亚和中东欧地区。管道通道联通仅限于邻近国家。

第二,部分共建国家受可持续投入能力制约,财政支持物流基础设施建设乏力。当前,世界经济在多重因素影响下存在诸多挑战,特别是美联储加息带来的美元大幅升值,导致以美元计价进行借贷的国家清偿债务压力骤增,这将加剧低收入国家经济发展的不稳定性,从而加重区域财政和债务负担,使其不能持续支撑较高的财政支出水平,并在一定程度上制约“一带一路”共建国家物流通道基础设施建设。

(三)国际合作协调机制不完善

第一,中国规则标准与国际化对接还存在提升空间。一方面,交通技术标准、口岸管理通关便利化、工程设计、工程建设、法律制度、监管体系等领域与现有的国际规则存在差异;另一方面,物流通道建设长效机制未全面覆盖,不同国家对不同类型物流通道建设的优先顺序依布局走向与战略安排不同而不同,使得一些物流通道在建设上属于“联合研究”而非“推进阶段”。

第二,与国际组织规则对接有待深化。首先,由于《国际铁路货物运输公约》和《国际铁路货物联运协定》两大铁路运输规则体系并存,亚欧大陆间的铁路货物运输无法在一个统一的铁路运输规则体系下运行,这成为亚欧大陆国家铁路货物运输的障碍。目前,亚欧各国一直在寻求克服此障碍带来的不便。其次,物流通道基础设施标准有待统一。就铁路轨距标准而言,俄罗斯、中国和东南亚国家采用的宽窄标准不一,这就造成在跨境铁路通道联通时需要根据轨距换装,大大增加了铁路通道时间成本,降低了联通效率。最后,中国—中南半岛还面临公路交通行驶方向不统一、国际货物运输申报与通关规则的规定不一致等问题,这都在一定程度上制约了货物运输效率的提升。

(四)物流联通潜力尚未完全释放

当前,我国与共建国家的物流联通潜力还需挖掘。

第一,我国在航空通道建设方面还存在短板。尤其缺乏以货运功能为主的机场,航空货运航线网络有待完善。在航空货运能力方面,截至2023年2月我国全货机机队211架,顺丰货运机队规模最大,已达81架,其余主要快递公司中,圆通13架,京东4架。从机型来看,其中78架为宽体机,主要集中在三大航空公司与顺丰(国航12架、东航15架、南航15架、顺丰18架)。(15)中国一带一路网、各公司官网。当前,对接国际物流通道更多依赖国际航空公司和国际客运航班,与美国联邦快递自身拥有684架飞机相比,国内航空通道联通能力依赖全球运力较大,在加快物流大枢纽建设上还有较大的提升空间。

第二,共建国家基础联通潜力待提升。具体来看,一是新亚欧大陆桥的货运场站以及物流仓储基础设施仍不够完善。如波兰等欧洲国家一时无法缓解中欧班列数量大幅增加带来的关键节点货运服务能力饱和的状态。二是中蒙俄物流通道建设质量有待提高,一方面,俄罗斯、蒙古国通道设施与运载能力有待提升,现有运载能力与物流联通格局的建设要求还有距离。另一方面,三国规划的跨境公路、铁路等重点工程尚未取得实质性进展。三是中国—中南半岛经济走廊在物流通道联通方面还相对落后,除了新加坡、泰国、马来西亚等国的基础设施较为完善,老挝、缅甸、柬埔寨等国的基础设施十分落后。目前,老挝、柬埔寨等国正加快对公路、机场、港口等项目建设,由此带来的区域物流通道联通水平和经济发展潜力还有待进一步挖掘提升。

四、推进“一带一路”共建国家物流通道联通发展的对策建议

(一)推动形成“一带一路”物流通道联通立体化、多维度空间布局

1.完善国内现代物流体系建设,为“一带一路”物流通道联通搭建基础平台

加强国内已有四个方向物流通道建设,与“一带一路”物流通道体系进行全方位对接。从东面,利用已有环渤海、长三角、珠三角、北部湾等地的港口群优势,加强连接东亚、东南亚、南亚、中东再到欧洲的海运通道建设。此外,畅通中西部地区铁路、公路和内陆水运大网络,直达东面出海。从西面,扩大内陆地区与新亚欧大陆桥的对接,依托已开行的海铁联运国际班列,加大内陆其他城市联通此班列向西出境,形成向西开放新格局。从北面,充分发挥内蒙古满洲里、二连浩特内陆口岸优势,打通东北地区、华北地区与中蒙俄物流通道的对接,扩大东北地区开放程度与振兴空间。从南面,重点打造京哈—京港澳、京沪、沪昆、呼昆、珠江西岸综合物流枢纽、西江物流通道,推进内陆与广西、云南、广东等沿海地区与中南半岛、孟中印缅物流通道的对接,扩大辐射东盟和南亚物流通道范围。

2.拓展第三方市场合作,完善各通道联通格局

着重提高对铁路多式联运境外段风险的防范能力,拓展现有铁路线路,减少对个别铁路线路的依赖,持续推进新亚欧大陆桥物流通道的完善与升级改造。一是在债务可持续性规则的框架内,鼓励我国企业以第三方市场合作形式,开展境外物流通道联通建设投资、融资、并购项目,开展物流通道关键节点配套基础设施完善,侧重境外铁路通道和货运场站、物流仓建设,为中欧班列高质量发展提供物流通道“硬支撑”。二是加强与共建国家大型物流企业在货物运输、监管、仓储、分拨等方面的合作,利用欧洲和亚洲已有的大型物流节点的辐射效应发展海铁、公铁等多式联运,不断提升物流通道联通水平。

3.深化“一带一路”国际物流大通道建设,完善国际综合物流体系

充分发挥我国在基础设施建设、工程承包和技术领域的领先优势,参与“一带一路”共建国家物流通道基础设施建设,协助共建国家或地区构建物流挂件通道、节点和项目,参与共建国家或地区重点港口、机场,形成新的物流枢纽、节点和城市。此外,发展多式联运与物流配套服务建设。优先打通物流缺失段,提升公路通达水平,大力推进高铁建设。在国内,完善各类通道跨地区、跨方式的有效衔接,加快江海、铁海、江铁联运,构建畅通内外的铁、水、空立体化、多层次的物流通道网络。

(二)加强“一带一路”共建国家通关机制,推进物流通道规则标准兼容对接

区域间软性标准和制度是国际贸易往来与交往的重要问题,也是提升物流通道联通效率的关键。一是依托政府,借助在经济领域有重要影响的跨国组织,包括物流行业协会、大型跨国企业和有影响力的经济组织主体作用,多边推动合作。二是借助新一轮科技革命的优势,利用数字化技术赋能物流通道平台建设,加强对欠发达国家的物流通道建设技术援助,提升其标准对接能力。三是针对不同物流通道重点合作领域,分类推动地区间、国家间标准互认。四是建立国际规则标准执行机制,成立专门的联络协调和仲裁机构,推动标准互认和新标准制定,以示范性、重大工程为基础,加深共建国家物流通道标准合作。此外,进一步完善物流通道建设中在行政规则、法律制度、技术标准、习俗风俗等方面法律上标准的统一。

(三)推动“一带一路”区域产能合作,夯实物流通道建设的产业基础

物流作为链接生产和消费的中间环节,需要通过区域产业分工、贸易来实现物流需求。“一带一路”物流通道建设还需要与地区产业结构调整相结合,在构建区域物流通道的基础上,加强区域产能合作。一是结合技术优势和产能富余,与“一带一路”共建国家或地区物流通道基础设施建设的需求对接,应对共建国家地区建设能力不足问题。例如,中国—中南半岛物流通道将老挝和柬埔寨作为通道建设的优先伙伴,以中老铁路为旗舰项目和示范工程,进一步深化中老命运共同体建设。二是推进高铁、电力等成熟优势产业与共建国家对接,形成如中巴发电项目为主的示范性项目带动区域产业发展。按规划扩大中越、中泰、中缅等国际班列开行规模,推动我国与东南亚跨境公路发展,加强与东盟国家港口城市、内陆港合作。三是与中东、中亚、蒙俄等地区开展能源合作,进一步深化共赢机制。

(四)提升“一带一路”物流通道建设高质量发展能力,把握发展新机遇

后疫情时代共建“一带一路”的核心在于高质量发展,物流通道联通高质量建设关键是实施高质量项目。当前国际形势复杂多变,要进一步增强风险防范意识和能力,完善“一带一路”风险防控和安全保障体系建设。一是成立专业机构风险信息库,做好动态风险预警。二是强化数字和网络安全,在数字基建、电子商务等领域,积极落实全球数据安全倡议。三是做好共建项目前期宏观分析,构建符合国际惯例和债务可持续原则的多元化投融资体系,推动国有银行和商业银行为物流通道建设打造一批贷款利率低、还款周期长、支付方式灵活、满足合作需要的金融产品。四是有效利用政策性保险和商业保险等产品和服务,切实发挥好保险的风险减量作用。