优化急诊护理流程在超急性期心肌梗塞患者急诊抢救中的应用价值*

宋 歌 褚迎辉 徐春丽

河南省直第三人民医院急诊科 (河南 郑州 450000)

心肌梗塞是一种常见的心血管疾病,其发病率逐年上升[1]。据统计[2],中国每年约有150万人因此死亡,其中大多数属于急性期心肌梗塞。在心肌梗塞急性期,迅速进行准确的诊断和治疗至关重要,这直接影响到患者的生命安全和康复情况。急诊护理作为医疗中的重要环节,直接关系到抢救质量和效果。目前,国内外许多研究表明[3-4],优化急诊护理流程,在超急性期心肌梗塞(即病发后2小时内)患者急诊抢救中的应用,具有积极的临床价值和推广应用前景。其中,心电图检查是心肌梗塞诊断的重要手段,早期的导联检查,能够较为快速地确定梗塞的部位和范围[5]。此外,急性期心肌梗塞获得再灌注治疗的时间窗口非常短,在此期间行动迅速和高效的护理流程,有助于更好地保障患者的生命安全和抢救效果[6]。因此,为了进一步提高急性期心肌梗塞患者的抢救水平和临床效果,本文将从优化急诊护理流程的角度,探讨这一应用价值,内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2021年6月~2023年1月在本院收治的超急性期心肌梗塞患者82例。

纳入标准:年龄在18岁及以上;临床表现符合超急性期心肌梗塞的诊断标准,包括剧烈胸痛或不适,伴随心电图改变、高敏肌钙蛋白等心肌损伤标志物的升高;患者具备完整的医院急诊科就诊记录,并进一步确认诊断为心肌梗塞;心肌梗塞症状发作时间从起病到急诊科就诊时间不超过12小时。排除标准:具有PCI或溶栓治疗史;已经建立了慢性冠心病的诊断;合并其他严重心血管疾病的患者,如心力衰竭、心律失常等;有严重肝肾功能不全或其他严重器官功能损害的患者;出血倾向;存在活动性恶性肿瘤或免疫功能低下的患者;患者或家属不愿意配合或签署知情同意书。随机分组,即对照组、观察组,均41例。对照组:男性26例,女性15例,年龄41~80岁,平均年龄(57.05±2.77)岁,发病至就诊时间0.5~8h,平均时间(57.08±2.76)h。观察组:男性28例,女性13例,年龄40~80岁,平均年龄(57.11±2.56)岁,发病至就诊时间0.5~8h,平均时间(57.11±2.54)h。两组一般资料比较,P>0.05。

1.2 研究方法对照组常规护理,观察组在对照组的基础上予以优化急诊护理流程。

对照组:(1)心电图检查:疑似心肌梗塞者立即予以12导心电图检查,包括常规导联和右侧胸导联,以确定心肌梗塞的程度和范围。(2)给予口服药物:给予硝酸甘油、肝素等口服药物治疗,根据病情及时调整用药剂量,以缓解胸痛和降低血液凝结风险。(3)静脉通路建立:根据患者的具体情况,选择合适的静脉通路,包括外周静脉或中心静脉通路,以便迅速输液和给药。(4)转运至心内科:对于需进一步治疗的患者,及时安排转运至心内科,确保患者能够得到更专业的治疗和护理。

观察组:(1)快速诊断和处理:患者入院后的5分钟内,立即进行12导心电图检查,并由专业医师快速解读结果,确定心肌梗塞的部位和范围,以便及时制定治疗方案。(2)快速血管通路建立:对于需要紧急治疗的患者,优先选择中心静脉或穿刺动脉,以确保快速输液和药物应急治疗。(3)病情动态监测:严密监测患者的生命体征,至少每15分钟进行一次测量,以及早发现病情变化,并及时采取相应的处理措施。(4)立即实施再灌注治疗:对于符合再灌注治疗的患者,立即进行血栓溶解或介入治疗等相关治疗,争取在黄金时间内恢复梗塞血管的通畅以拯救心肌。(5)综合干预措施:根据患者具体情况,及时给予氧气吸入、呼吸机治疗、血流动力学支持治疗等综合干预措施,以维持患者的生命体征稳定和器官功能。

1.3 观察指标(1)抢救时间:接诊到心电图检查、接诊到进入导管室、接诊至给予用药、接诊至介入开始、接诊至收入住院时间。(2)抢救成功率、死亡率。

1.4 统计学方法采用SPSS 27.0 软件分析,抢救时间以均数±标准差形式表示,独立样本t检验;抢救成功率、死亡率用[n(%)]表示,比较用χ2检验;以P<0.05表示差异显著。

2 结 果

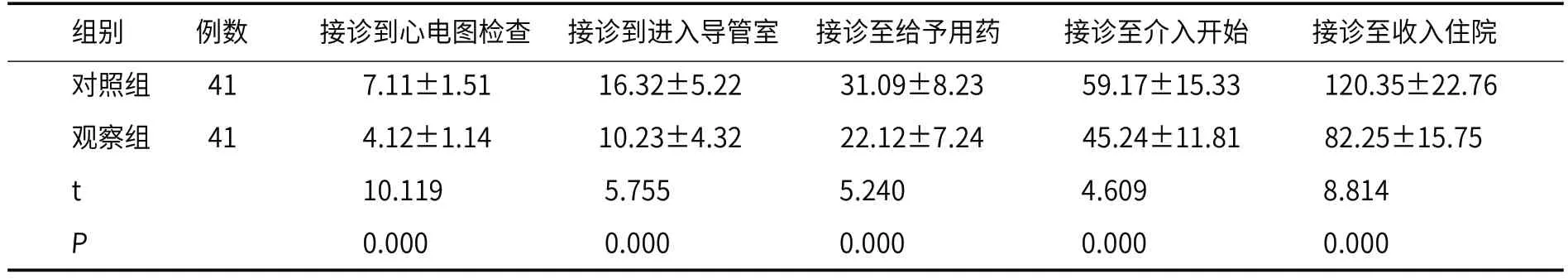

2.1 两组抢救时间比较观察组接诊到心电图检查、接诊到进入导管室、接诊至给予用药、接诊至介入开始、接诊至收入住院时间均短于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组抢救时间比较(min)

2.2 两组抢救成功率、死亡率比较观察组抢救成功率95.12%高于对照组,死亡率4.88%低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组抢救成功率、死亡率比较[n(%)]

3 讨 论

本次研究结果显示,观察组接诊到心电图检查、接诊到进入导管室、接诊至给予用药、接诊至介入开始、接诊至收入住院时间均短于对照组(P<0.05),说明与常规护理比较,通过优化急诊护理流程在超急性期心肌梗塞患者急诊抢救中的应用,可以显著缩短抢救时间、提高抢救成功率。观察组在入院后5分钟内就进行了12导心电图检查,并由专业医师快速解读结果,迅速确定心肌梗塞的部位和范围,从而能够更早地制定相应的治疗方案。这样可以节省宝贵的时间,尽早展开治疗[7]。观察组优先选择中心静脉或穿刺动脉建立血管通路,以确保快速输液和药物应急治疗。相比于对照组的选择外周静脉的常规护理,中心静脉或穿刺动脉通路更快、更有效地输液和给药,可以更迅速地提供紧急治疗。观察组频繁监测患者体征,至少每15分钟一次。这样可以更早地发现病情的变化,及时采取相应的处理措施,进一步缩短抢救时间[8]。观察组在符合再灌注治疗条件的患者上立即进行血栓溶解或介入治疗等相关治疗。这样可以在黄金时间内恢复梗塞血管的通畅,拯救心肌[9]。与对照组相比,观察组更早地进行再灌注治疗,从而加快了治疗效果。

观察组抢救成功率95.12%高于对照组,死亡率4.88%低于对照组(P<0.05),观察组采取了快速诊断和处理的策略,通过在入院后5分钟内进行12导心电图检查,并由专业医师快速解读结果,能够迅速确定心肌梗塞的部位和范围,从而能够提供更加准确、及时的治疗措施,提高抢救成功率。观察组优先选择中心静脉或穿刺动脉建立血管通路,以确保快速输液和药物应急治疗,中心静脉或穿刺动脉通路相比于对照组的外周静脉通路,具有更快、更有效的输液和给药速度,可以更迅速地提供急需的治疗,提高抢救成功率[10]。观察组密切监测病情变化,及时采取相应的处理措施,如调整药物剂量、再灌注治疗等[11]。观察组立即实施再灌注治疗,包括血栓溶解或介入治疗等。这样可以在黄金时间内恢复梗塞血管的通畅,拯救心肌,提高抢救成功率。综上所述,优化急诊护理流程可显著缩短超急性期心肌梗塞的抢救时间,提高抢救成功率,降低死亡率,因此,在临床实践中应加强急诊护理流程的优化和完善,以提高超急性期心肌梗塞的救治效果。