重古出新 生生不息

——金华开发区共富驿站设计

田 源,裘云丹,朱周胤,黄嘉骅

浙江省建筑设计研究院,浙江 杭州 310006

0 引言

当前我国城市发展已经由大规模增量建设时代转为存量改造时代,进入城市更新的重要时期。城市中大量的低效存量空间需要提质增效,通过恰当的城市更新活动,使之符合人们现代化生活需求。在更新过程中,需要妥善处理传统与现代的关系,注重公益服务和商业运营的有机结合,秉持绿色低碳、节能环保的建造理念,勇于探索和创新,并结合群众实际需求,创造出真正为百姓服务的空间。

金华开发区共富驿站的设计,从最初的群众需求调研,到最终的成果展现,其间考虑多方面社会、经济、文化因素,为城市微空间更新提供实践参考,助力推动小微空间更新活化,打造一批辨识度高、示范性强的小微空间“共富风貌驿”。

1 场地概况

项目选址在金华市婺城区国际友城公园(樱花公园)内,樱花公园地处“三江六岸”江南核心滨江带,是金华市和日本枥木市的友好城市公园,同时也是典型的居住区周边配套公园。园内种植大片樱花,每年的三月中旬,樱花盛开,灿若云霞。

场地地势较周边低,高差近1.8 m。地块西侧为城市主干道八一南街,南侧为双溪西路,北侧为临江的跑道,东侧为大面积的草坡,草坡顺势而上与北侧临江跑道标高齐平。地块与西侧、南侧道路通过台阶和无障碍坡道连接。

地块用地面积为1 100 m2,内有一栋总建筑面积100 m2的单层既有建筑,建筑样式普通,不具备艺术价值,功能主要为公厕和志愿者服务站,草坡顶有一个既有连廊(图1)。

图1 场地周边信息

经现场观察,场地周边景观资源良好,但东侧草坡以及坡顶的既有连廊利用率不高,草坡顶南段区域的使用者如果想要到达设计地块,需先绕到北侧临江跑道或者南侧双溪西路再进入地块,行人流线不够便捷,这些问题都需要通过后期设计来解决。

2 群众需求调研

本着以人为本的原则,在设计之初,团队整理了一份调查问卷分发给周边居民填写,并于不同时段前往场地实地调研,观察周边居民对公园以及地块的使用情况、生活习惯和需求,以此作为后续设计的导向。

2.1 问卷调查

问卷内容包含对公园使用者信息、地块周边、樱花公园的使用,以及群众对驿站的需求情况的调查。通过广泛的问卷调研,并对调研结果进行总结和分析,得出樱花公园的主要使用人群为临时租户(外来务工、务农人员)、退休人员、个体商户及自由职业者,其中不乏一定数量的老年人以及远道而来的游客。使用人群类型中大多有可自由支配的时间,对于樱花公园的使用率也很高,绝大多数人去公园主要进行户外活动(含遛猫、狗)、赏花露营、喝茶聊天以及静坐休息,部分进行活动排练和爱好交流。

根据调查结果显示(表1),人们希望驿站能给他们提供以下功能:1)美食餐饮空间;2)公共活动空间;3)文化展示空间;4)药店卫生服务空间;5)阅读书画空间;6)骑行休息;7)饮水热饭;8)公厕、母婴;9)展销购物。同时,樱花公园的使用者还反映需要一个登高望远的空间。对于原有雷锋服务站,多数人希望保留原有功能,并表示会定时参加雷锋志愿者服务。当被问及什么是金华的传统特色时,多数人认为是传统街巷和剪纸。

表1 群众需求调研结果

2.2 现场调查

经过多次的实地调研,笔者发现地块东侧的草坡阻隔了东面人流进入地块内,使得居民和游客无法快速寻找并到达公共厕所,且草坡上植被并未妥善打理,坡顶的连廊也无人使用,整块区域为低效闲置用地,等待激活。

笔者在晚餐后到场地调研期间发现,部分热爱运动的居民拿着球拍四处搜寻可以活动锻炼的广场,由于缺少集中空地,他们选择利用道路或者边角空地作为运动的场地,因此笔者决定在设计中解决这个实际问题,让周边居民能够有一片共享活动平台。

3 设计思路

3.1 保留原有建筑,优化通行流线

根据群众调研结果显示,大多数人希望保留原建筑内的功能(公厕、志愿者服务站),表示非常乐意且经常参与志愿者服务工作。故方案几乎完全保留原有建筑及功能,保留居民对这片土地固有的情感和记忆,不对他们原有的生活方式作出改动。同时保留原有建筑也避免了拆除、重建带来的碳排放和资金消耗,减少了建筑垃圾的产生和环境污染。

在草坡南侧新建一条道路连接地块和草坡东侧,改善原有道路通达状况。新建道路坡度符合轮椅使用要求,并通过无障碍升降平台与户外装配式平台连接,再由斜坡连接既有连廊,形成连贯的无障碍通行流线,方便老年人和残疾人使用。

3.2 采用轻量化装配式结构

在保留原有建筑的基础上,根据居民实际需求,采用轻量化装配式结构。与传统建筑湿作业模式相比,装配式结构具有工期短、可拆装、可循环的优点,可根据后期规划和需求的变化,灵活拆除和搭建使用,对环境的影响较小。

装配式坡顶构架(可上人)结合景观坡地打造丰富多元的户外共享空间,在满足居民的基本需求外,提供多种创意活动的可能,在历史的基底上生长出创新的“花朵”。见图2。

图2 各要素分析

3.3 灵活可变空间实现多场景转换

本项目采用模块化设计,除了最北侧的展厅为固定空间外,其余新建部分设计为3.2 m×3.2 m的模数网格,内外围护板材尺寸均一致。根据不同人群、不同时段和使用需求,使用者可灵活拆装围护结构并更换空间位置,组合成不同的使用空间(集市、餐饮、阅读、茶室、棋牌、展示、会议、演出)。见图3。

图3 多场景塑造

在户外草坡上搭建装配式平台连接既有连廊,既有连廊既可作为休息廊道,又可作为室外展廊使用。坡顶台阶可作为看台,结合户外平台,衍生出不同的户外活动空间,人们可以在平台上进行娱乐演出、体育活动、观影、展览,在有限的空间中创造出无限的可能性。

4 设计亮点

4.1 传统元素的现代化表达

根据调研结果显示,多数居民认为金华传统街巷空间和剪纸是金华的特色所在,且他们希望有一个登高望远的空间。于是设计采用可上人的装配式坡顶,在为居民提供一个高处观景空间的同时,也不会对周边景观环境带来压迫感,实现“落而隐,登而露”的诗意氛围。

屋面上下行台阶营造出传统坡屋顶错落有致的空间感受,为居民还原传统廊下街巷空间(图4)。

图4 廊下空间

檐口采用圆弧排水沟,上凿一排密集孔洞,模仿传统建筑瓦当滴水的方法,下雨时雨水形成珠帘落入景观水池(图5),重新触发古人听雨拾花的雅兴。

图5 景观水池

围护竹板上雕刻有金华特色剪纸图案,既具有装饰美观性,也为建筑内部提供天然采光,阳光透过镂空图案照射进室内,在地面投射出不同图案的光影,丰富室内空间体验。

4.2 亲子平台的设置

根据调研结果显示,多数使用者常带孩子来公园。设计在既有建筑屋顶设置亲子活动平台,平台上布置亲子活动设施,临马路一侧设置长墙,用于隔音和防西晒。墙上间隔布置垂直绿化、攀岩墙和黑板墙。亲子平台和户外共享平台通过可上人的坡顶连接,并结合新建坡顶构架设置滑梯,为孩子提供连贯有趣的游玩路线,新旧建筑在孩子的嬉闹声中交叠共生(图6)。

图6 亲子平台

4.3 闲置景观的激活

调查发现原东侧草坡未被很好地利用,夏季烈日高照,也鲜有人迹。装配式坡屋顶跨过东侧草坡和户外共享平台连接,为坡顶下方的草坡提供良好的遮阳措施,坡顶设置大小不一的洞口引入天然采光,部分洞口内种植樱花树,部分洞口下方设置景观水池,草坡上设置桌椅小品,由人行小径连接。人们可在坡顶下的草坡上休息、看书、听雨、喝茶、赏花、聊天、售卖产品,也可在坡顶台阶处和樱花近距离接触,为原本闲置的景观资源注入生命力(图7)。

图7 入口坡地景观

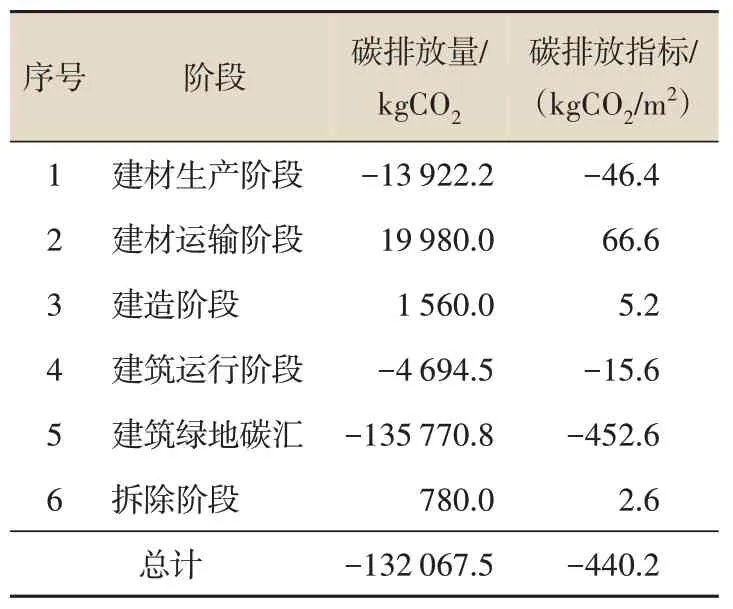

4.4 全生命周期负碳建筑

本项目建筑面积约300 m2(不含1层架空层面积),建筑碳排放计算结果见表2。

表2 碳排放计算

4.4.1 装配式

驿站设计顺应绿色低碳可持续的发展理念,建筑采用装配式结构,各组件可拆卸、可回收利用、可翻新升级,通过智能化技术对建筑组件进行监控、管理和维护,减少建筑废弃物的产生。建筑整体可迁移安装,减少对自然环境的破坏和影响,实现了建筑的高效、安全、可靠运行。

4.4.2 材料

新建部分的材料采用装配式钢结构+木饰面+可移动的防水竹板围护结构。钢结构框架强度高,可减少结构面积,从而增加建筑使用面积。竹、木材为固碳材料,具有可塑性高、纹理天然、低碳环保等属性,且竹、木材导热系数低,对人体具有天然的亲和力,为建筑增添温暖的人情味。围护部分采用保温一体化复合墙板,减少了普通砖墙对水泥、砂、石、石灰的用量,减轻对不可再生资源的破坏。

4.4.3 导风与遮阳措施

通过项目风、热模拟分析得知,在增设灵活可变的装配式空间后,构架和围护板对室外的气流起到一定引导作用,增大了夏季屋面的空气流速,从而降低屋顶室外活动区人体感温度,并带走屋面过多的热量,减少室内空调能耗。

草坡上方的屋面板作为遮阳措施,大幅度降低了坡顶下方的温度,结合景观水池,一同调节坡顶下方的微气候,为人们提供舒适的户外共享空间。

4.4.4 雨水回收

结合景观设计,驿站屋面雨水汇入景观水池后,归集于小型一体式雨水净化装置(埋地),用于原公厕的冲厕用水,助力海绵城市设计的同时减少城市自来水用水需求。

4.4.5 建筑垃圾再利用

设计对城市建筑施工过程中产生的废弃砖瓦进行回收,用于铺设草坡地面的透水道路作为人行小径,实现建筑垃圾循环使用。废弃砖瓦的不规则和随意性,很好地匹配了草坡景观的野生感。

4.4.6 主动式设计

原有地下通道上方为玻璃顶,夏季阳光直射,通道内温度骤升,舒适度降低。设计在通道上方玻璃顶间隔设置太阳能光伏板,其发电量可满足本建筑照明、空调用能负荷,同时也为通道提供遮阳措施,降低夏季通道内温度。建筑屋顶局部使用透光的光伏玻璃,透光的同时也为建筑提供发电量。

5 结论

古有桃花源,今为樱花源。本地块地势较周边低,是隐谧于繁忙城市中的一片樱花净土,也是闹市中奔忙的人们的身心栖息之地。

设计旨在探索小微空间的更新与活化,在保留既有建筑和功能的基础上,延续当地居民的记忆和情感。本着绿色低碳的设计理念,以灵活的装配式结构补充新的功能空间,将室内外整合成一个多元化的活力驿站,可实现集市、餐饮、阅读、茶室、棋牌、展示、会议、演出、体育运动等多种场景功能(图8~10)。此次探索在提升城市社会效益和经济效益中具有示范意义,为城市中低效存量空间的更新提供了借鉴和参考,使众多的小微空间焕发出新的生机。

图8 鸟瞰图

图9 立面图

图10 剖面图