陕西泾阳蒋刘遗址炭化植物遗存及相关问题分析*

田 多 邵 晶 裴学松 李静波

(1.西北大学中国—中亚人类与环境“一带一路”联合实验室;2.西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室;3.陕西省考古研究院;4.美国斯坦福大学东亚语言与文化系;5.美国斯坦福大学考古中心)

蒋刘遗址位于陕西省泾阳县蒋刘村(现属西咸新区秦汉新城管辖)东北,处在泾河下游南岸,咸阳塬东北端。遗址地势平缓开阔,黄土堆积丰厚,发掘前为水浇地,主要种植小麦、玉米等农作物。2021年,陕西省考古研究院对该遗址进行了抢救性发掘,发现了丰富的仰韶文化遗存,其中遗迹以灰坑居多,另有陶窑、瓮棺葬等。发掘人员根据蒋刘遗址出土典型陶器器形和器物组合特点推断,这批遗存的年代集中在仰韶文化晚期偏早阶段。

泾河流域的植物考古研究相对匮乏,蒋刘遗址仰韶文化遗存的系统植物考古浮选工作很大程度上填补了这一空白,对于研究仰韶晚期关中地区的生业经济有着重要的意义。

一、采样和浮选

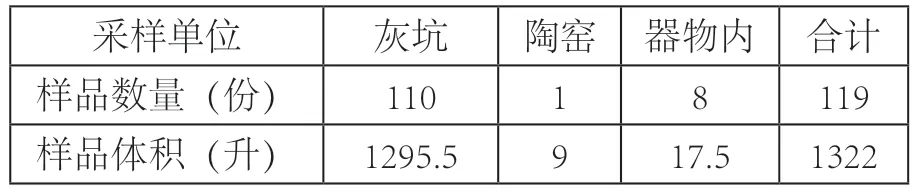

根据遗址的分布状况和发掘方法,本次研究使用针对性采样方法进行浮选样品的采集[1]。具体做法是:伴随发掘过程,在灰坑、陶窑等遗迹按照最小堆积单位采集土样,或在尖底瓶、平底瓶等器物内部收集土样。最终,我们在119个最小堆积单位或器物内累计采样1322升,平均每份样品约11升(表一)。采样点几乎涉及了蒋刘遗址的所有发掘区域,基本可以代表本次发掘范围内的植物遗存埋藏情况。

表一 蒋刘遗址浮选采样统计表

浮选工作伴随着发掘进度,于考古队驻地进行。土样在库房自然阴干后,采用小水桶浮选法[2]对其进行浮选。即将已阴干的土样缓慢倾倒入水中,使用0.2毫米孔径分样筛收集上浮物,并用白布包好。桶底沉积物中的陶片、动物骨骼交由发掘人员后期整理。浮选样品在当地阴干后送交西北大学文化遗产学院植物考古实验室进行分类和种属鉴定分析工作。鉴定术语、鉴定标准参考《中国植物志》网络版和实验室收藏的鉴定图谱[3]。

二、浮选结果

通过体视显微镜观察和分类,我们在104份样品中发现了炭化植物遗存(出土概率87.4%),可分为植物种子和炭化木屑两大类。

图一 汉韵三路T1H35出土炭化粟

图二 汉韵三路T1H35出土炭化黍

图三 汉韵三路T1H35出土炭化稻米

图四 汉韵三路T1H22出土炭化稻基盘

(一)植物种子

蒋刘遗址此次共浮选出67822粒炭化种子(含鳞茎类),平均每个堆积单位样品出土570粒,每升土样出土51粒。总体来看,本次浮选出的植物遗存中农作物数量占多数,其他可鉴定植物种子种类较多,但单独种属的数量较少。部分种属的数量百分比低于0.1%,且出土密度也低于0.1粒/升,数值未列出(表二)。

1.农作物

经过分类统计,农作物种子包括粟、黍、稻米、小麦四种,共计39299粒,占所有种子数量的57.9%,总体出土概率达81.5%,密度达30粒/升。另外,我们在样品中还发现了353个稻米基盘。

粟(Setaria italica)和黍(Panicum miliaceum)两种小米数量最多。由于炭化遗存保存状况不佳,部分遗存在鉴定中无法从胚部形态、粒形等特征区分两者,将其归为粟黍碎粒,共计16930粒。总体上,这两类小米占农作物绝对数量的99%,出土概率80%。可区分的样品比例上,粟占据明显优势,绝对数量是黍的5倍,出土概率也高出20%。炭化粟外形呈长圆形,表面较光滑,胚部爆裂呈“V”形深沟,部分背部有籽粒在炭化过程中受热膨胀的现象,平均长1.32、宽1.18、厚0.9毫米(图一)。黍呈近圆球形,表面不平整,或有缺损现象,直径平均1.76毫米(图二)。

炭化稻(Oryza sativa)遗存包含有稻米和基盘两类,绝对数量、出土概率和出土密度均远低于粟和黍。经观察,稻米形态特征比较一致,其粒长范围3.37~4.91、平均4.26毫米,粒宽范围3.12~1.74、平均2.51毫米,粒厚范围2.28~1.33、平均1.83毫米,长宽比值范围为1.41~2.01、平均1.71毫米(图三)。基盘是稻米基部和稻穗的连接部位,与稻米收获后脱粒、脱壳等加工处理活动有一定联系(图四)。

此次浮选还发现了1粒炭化小麦(Triticum aestivum),长3.02、宽1.95毫米,表面不平整,但背部隆起和深腹沟等形态特征明显。由于数量过少,我们在此不展开讨论。

表二 蒋刘遗址出土植物遗存统计表

图五 蒋刘遗址出土其他炭化植物

2.其他植物

在蒋刘遗址的浮选样品中,除农作物外,其他可鉴定的植物种子和鳞茎类遗存共计28523粒,来自于禾本科、豆科、菊科、牻牛儿苗科、紫草科、罂粟科、败酱科、堇菜科、藜科、莎草科、蓼科、唇形科、红豆杉科、鼠李科、百合科和大麻科,大多可鉴定到种,可分为35类,共计12199粒(图五)。保存完好但无法鉴定具体种属的,归为未知类,共计25粒。因过度炭化或在埋藏和提取过程中结构被破坏失去可鉴定特征的,被归为破碎种子,共计16324粒。

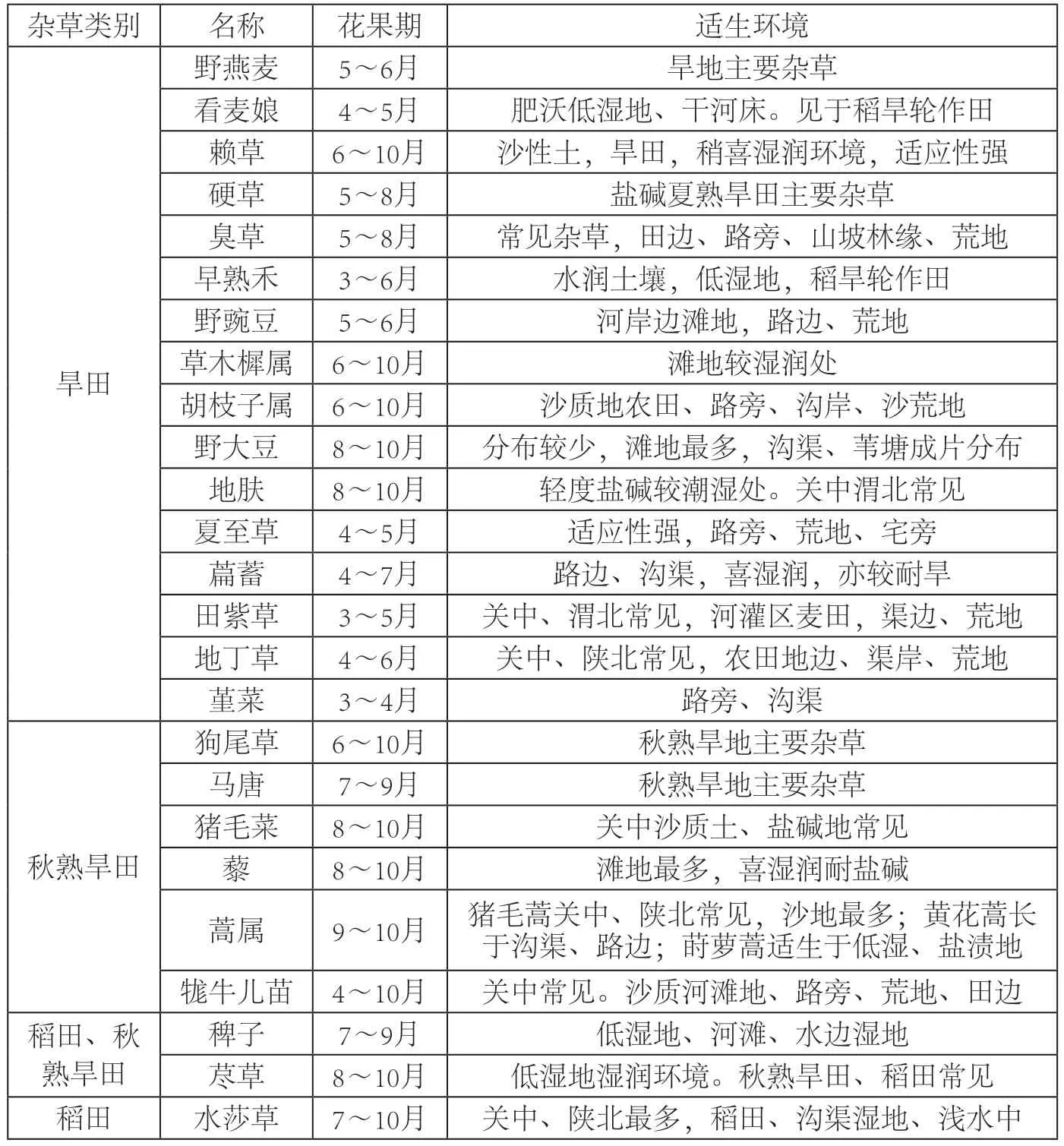

根据农学、杂草学、植物学文献[4],这些植物遗存大多是草本植物或半灌木,在道路、田地、沟渠、河湖畔等人类活动环境中常见,无剧毒,可做牲畜饲草,其中25类(12070粒)还是陕西常见的农田杂草(表三)。从浮选结果来看,禾本科、豆科和藜科植物遗存在绝对数量、出土概率上数据明显高于其他种类植物,尤其是禾本科的狗尾草和赖草、豆科的草木樨和胡枝子以及藜科的地肤和藜出土较多。出土植物遗存中,还有酸枣、红豆杉属等木本植物。根据古环境研究和相关记载,仰韶时期关中地区的植被为亚热带落叶与常绿阔叶混交林,而酸枣则是泾阳当地台塬、山地常见的灌木植物[5]。此次浮选还发现了少量百合科植物鳞茎部分的炭化遗存,数量和出土概率与邻近的杨官寨遗址浮选结果相类似[6]。该类植物在当地是常见的野生药材和食物来源之一,而南西伯利亚图瓦人的民族学资料和我国北方块根茎类微体植物遗存研究也表明该类植物生长范围广,容易被当地居民广泛利用[7]。

表三 蒋刘遗址出土杂草生境信息

(二)炭化木屑

炭化木屑是指经过燃烧的木材残存,其主要来源应该是未燃尽的木柴、木炭等燃料或遭到焚烧的建筑木材、木料等[8]。我们利用标准分样筛将样品中大于1毫米的炭化木屑筛选出来,称重计量。结果显示,蒋刘遗址采集到的炭化木屑数量偏少,保存形态十分细碎,未见长度超过2毫米的炭块,进一步做出木材种属鉴定的难度较大。提取出的样品总重仅有35.3克,平均每升0.27克,出土概率58.8%,平均值略高于关中地区仰韶时代的华县东阳(E区平均每升0.066克)、蓝田新街(仰韶晚期灰坑平均每升0.13克)、西安鱼化寨(平均每升0.116克)等遗址[9]。

三、相关问题讨论

(一)袋状灰坑的功能和埋藏过程

浮选样品中植物遗存的含量和种类与样品采集的考古学背景存在着一定联系。考古遗址中灰坑、窖穴、陶窑、灶址、房址等遗迹由于其功能不同,埋藏炭化植物遗存丰富程度也有所不同。从考古遗址的田野浮选工作经验来看,采自灰坑、窖穴、灶址的浮选样品中发现的植物遗存一般较多,而地层堆积、房址活动面、夯土等单位中的出土量则相对较少[10]。如蒋刘遗址炭化木屑的出土量就与采样背景有关。器物内土样中,仅有4份提取到总重0.153克(平均每升0.01克)的炭化木屑,而陶窑内则未提取到。但是,灰坑样品中发现的炭化木屑总重35.15克(平均每升0.02克)。

表四 蒋刘遗址袋状灰坑出土炭化木屑及农作物统计

在田野考古中,坑状遗迹常常出土较为丰富的植物遗存,可以提供复原古代人类植物资源开发、利用等一系列活动的证据资料。蒋刘遗址2021年度发现了数量较多的“上筒下袋”型袋状灰坑,形制规整,上部呈直筒状,直径1米左右;坑底部较深,呈袋状,深度和直径都能达到2.5米左右。这类坑状遗迹的功能一般被认为是储物的窖穴[11]。

本次浮选采集了袋状灰坑样品34个,共439.5升,占总土样量的33.25%。值得注意的是,这些坑内出土了占遗址总量80.3%的炭屑(每升0.06克)、75.99%的炭化种子(每升117.3粒)和74.35%的农作物(每升66.5粒)。坑内出土三种农作物的数量均能占遗址总量的60%以上,而稻米更是超过了90%,并且农作物在袋状灰坑内的出土概率和出土密度均显著升高(表四)。

本次浮选样本大部分采自袋状灰坑底部,但其中有3个采集样品的灰坑(汉韵三路T1H36、T1H37及北四区H37)的坑底及坑中上部可明显观察到黑色炭化物堆积层。根据表五的统计数据我们可以发现,汉韵三路T1H36和T1H37底部堆积样品中的农作物相关遗存密度明显高于上层。北四区H37的数据则不同,呈现出上层高于下层的现象,且基盘密度大于稻米密度。基于这种数据差异,我们可以推测汉韵三路T1H36和T1H37作为储藏窖穴,存放有粟、黍、稻米,可能由于窖穴内明火照明、烘干谷物或灾害而失火被焚烧,粮食全部炭化,经过简单修整和清理后变为垃圾坑。北四区H37可能在废弃时就处于清空状态,之后分批埋藏了不同的垃圾,因此在中上部出现了较集中堆积的炭化粮食遗存,并且可作为稻米加工证据的基盘密度也较高。这些农作物可能来自于后期的厨余垃圾和稻米脱粒加工的废弃物。另外,汉韵三路T1H35虽然没有在上层发现炭化物堆积,但在发掘过程中不断出土大量陶片,可复原出较多尖底瓶、宽沿盆等陶器,底部还残留有炭化农作物堆积,因此推测其埋藏过程应与汉韵三路T1H36和T1H37类似。不过,上述的推论是依靠地层堆积的相对年代做出的,有待未来遗址具体的测年数据来验证。

表五 蒋刘遗址部分袋状灰坑出土植物遗存统计

(二)稻米在史前关中地区的种植

稻作农业是在我国南方亚热带地区起源和发展起来的,我国北方不是适宜野生稻天然生长的地区。但是,新石器时代早期以来,稻作生产便逐渐向北方传播,早在距今8000年左右的海岱地区就出现了稻米生产和消费的证据,并逐渐形成了稻旱混作农业生产方式[12]。目前关中地区发现最早的稻遗存(稻植硅体或炭化稻米)年代在仰韶中期,出土于鱼化寨、东阳、兴乐坊、泉护村、杨官寨等遗址,并表现出典型的驯化形态[13]。仰韶晚期至龙山时代,相关遗存在新街、浒西庄、泉护村等遗址仍有发现,甚至出现在关中以西地区[14]。总体来看,这些稻米遗存年代均在距今6000~4000年左右,发现的数量和规模较小,并没有发展成海岱地区那样的稻旱混作农业。那么,稻作农业在关中地区的种植有什么可行性和局限性呢?

1.可行性

在农业发展水平上,仰韶文化中期黄河流域建立起了成熟的农业社会,而且黄河中游地区的农业生产逐渐从粟、黍旱作农业演变成加入稻米、小麦和大豆的多品种农作物种植制度[15]。这一现象的原动力,很可能是仰韶晚期时的大规模文化迁徙[16]。不同地区的技术、意识形态等文化因素产生了交流与提升,不同农业生产技术、农作物品种、物候识别技能自然会在这次浪潮中进一步得到推广。

在气候背景方面,根据竺可桢研究,仰韶时期至商代,中国北方大部分时间的年平均温度高于现在2℃左右[17]。在蒋刘遗址附近,根据杨官寨遗址和泾阳塬黄土剖面的古环境复原,距今5300至4900年,该地区气候整体处于温暖湿润的特征,年降水量在700~750毫米,高于现代;年平均气温12~14℃,较现代略高。从现代数据来看,泾阳年降水量最充沛的地区就在蒋刘所处的泾河沿岸(约550毫米)[18]。

历史记载中,《诗经·豳风·七月》描写有“十月获稻”,其所写豳地的大致位置应是泾河中游的旬邑、淳化一带。《诗经·小雅·白华》有“滮池北流,浸彼稻田”的诗句,描写的是渭河南岸的沣镐地区[19]。到了汉代,长安城附近的平原地带被称为“天下陆海之地”,“有粳稻、梨、栗、桑、麻、竹箭之饶”,表明陕西泾河流域气候适宜,水土肥沃,并存在稻作的历史[20]。与泾阳相关的记载只有《宣统重修泾阳县志》的物产部分。县志中记有蒋刘在清代属瑞安分乡,“土质坚刚不宜(稻作)。近客民有就低洼潴水处试种者”[21]。也就是说,虽然清末泾阳县的土地状况不适宜稻作,但时有外地移民会在低洼涝池进行尝试。

蒋刘遗址周边环境方面,表三中明确指示湿润、河滩环境的杂草种类有14种,占据杂草种类的一半以上,而赖草、荩草、草木樨、藜等在绝对数量和出土概率上都较高,同时遗址靠近泾河河道(相距400~600米),很可能代表农田就在河滩附近。地理空间分析研究表明,在新石器时代中期,即仰韶—庙底沟文化时期,泾河流域居民对水资源的需求较龙山时期强,聚落选址更多倾向于靠近河流的地带,41%在距河流500米范围内(龙山时期占30%,商周时期占34%)[22]。靠近河流的区域在夏秋雨季容易遭遇洪涝灾害,形成大面积湿地,不利于旱作农业生产。同时,地下水水位浅,但蒸发作用强,较容易发生土地盐碱化[23]。表三中,硬草、蒿属、猪毛菜、藜和地肤可以反映盐碱土地环境或有耐盐碱的能力。其中,后三者均属于藜科,出土数量也较为可观。这表明蒋刘遗址周边有存在低洼盐碱土地的可能,而稻作农业刚好可以充分利用低洼湿地扩大生产,并对盐碱地进行改良[24]。此外,如果不修水田进行水稻旱种,就不会因水田淹灌而抬高地下水位,加剧土地盐碱化[25]。

2.局限性

上文已经提到,关中地区史前时期的稻米遗存数量一直不高。从汉唐时期到现代,我国的农业种植格局逐渐呈现出一个最显著的特点—“南稻北麦”,稻作农业在整个北方地区的发展是有许多局限因素的。

一方面,稻米虽然是一种高产作物,且口感味道俱佳,但是它需要的水热条件与北方的旱作环境是不同的,极易导致产量不稳定。即使种植旱稻,其耗水量也高于旱地作物,且产量会有下降[26]。此外,稻作生产的各阶段需要较为严密的长时间管理和组织,以及相对适宜的物候条件,这一点就不如生长快、抗逆性强、补种能力突出的粟和黍。

另一方面,稻米在种植制度、饮食习惯、文化认同上需要与关中地区这种传统的旱作农业文化区相匹配。首先,选择洼地或湿地开辟修整稻田、引水灌溉、插秧耕作等过程需要耗费大量人力和物力,这会影响到旱作生产的资源分配。其次,前文已经提及,泾阳地区县志记载的稻作耕地在“低洼潴水处”,而蒋刘遗址周围的主要地貌为黄土台塬,兼有河漫滩。这一区域土质疏松,水土流失严重,而河滩地土质沙性大,透水性强,水肥保持能力差[27]。因此,稻米的生产空间相对于旱地作物十分有限。第三,稻米作为一种外来输入作物,其功能可能并不是作为口粮,而是酿酒原料或奢侈食品[28]。在与蒋刘遗址同属仰韶晚期遗存的蓝田新街遗址,尖底瓶、带流盆等陶器中提取的酒类残留物中,稻遗存的出现概率达到了60%,说明在仰韶时期其已成为酿酒的主要原料[29]。我们可以推测,作为优质酿酒原料的稻米,可能会用于特殊的宴饮活动,而不会大规模生产和供应。

3.稻米的地位及其遗存发现的意义

从可行性和局限性两个方面来看,新石器时代以来,关中地区在技术和环境上存在种植稻米的一定条件,但同时存在强大的旱作农业种植制度和悠久的小米主粮历史等原生阻力。因此,稻米在关中地区并未被大规模种植利用。这一现象在陕南和陕北的史前遗址中也有所体现[30]。在东邻关中的河南和山西,稻遗存虽有发现,但同样普遍比重较低[31]。综合来看,仰韶时期以来,关中地区的农业生产保持了小米旱作农业的传统,稻旱兼作的现象虽有发现,但在整体上对农作物种植制度多样性、农业经济稳定性和饮食结构复杂化等方面影响较小。

仰韶中晚期是中华文明一体化进程的起步阶段,社会组织和技术不断发展,各地区文化进一步扩张与交流[32]。从整个中原地区的视角来观察,虽然河南西部个别遗址大量出现稻米遗存,但整体上稻米的重要程度还是受到区位、文化传统以及聚落规模等各方因素的影响[33]。即便如此,稻米遗存的发现仍然具有重要考古学意义:稻米作为一种稀有物品,稻作农业作为一种新型技术,正是在仰韶时期与其他各类文化因素涌入黄河流域,成为这个时代文化加速交融和演进的考古学证据之一,并为早期中国的多种作物种植制度奠定了发展条件。

附记:中国社会科学院考古研究所科技中心杨金刚老师在鉴定过程中给予了大力帮助,在此表示衷心感谢!